Körperliche Aktivität in der Primärprävention der Koronaren Herzkrankheit

Summary

Physical activity in primary prevention of coronary heart disease

Zusammenfassung

Einleitung

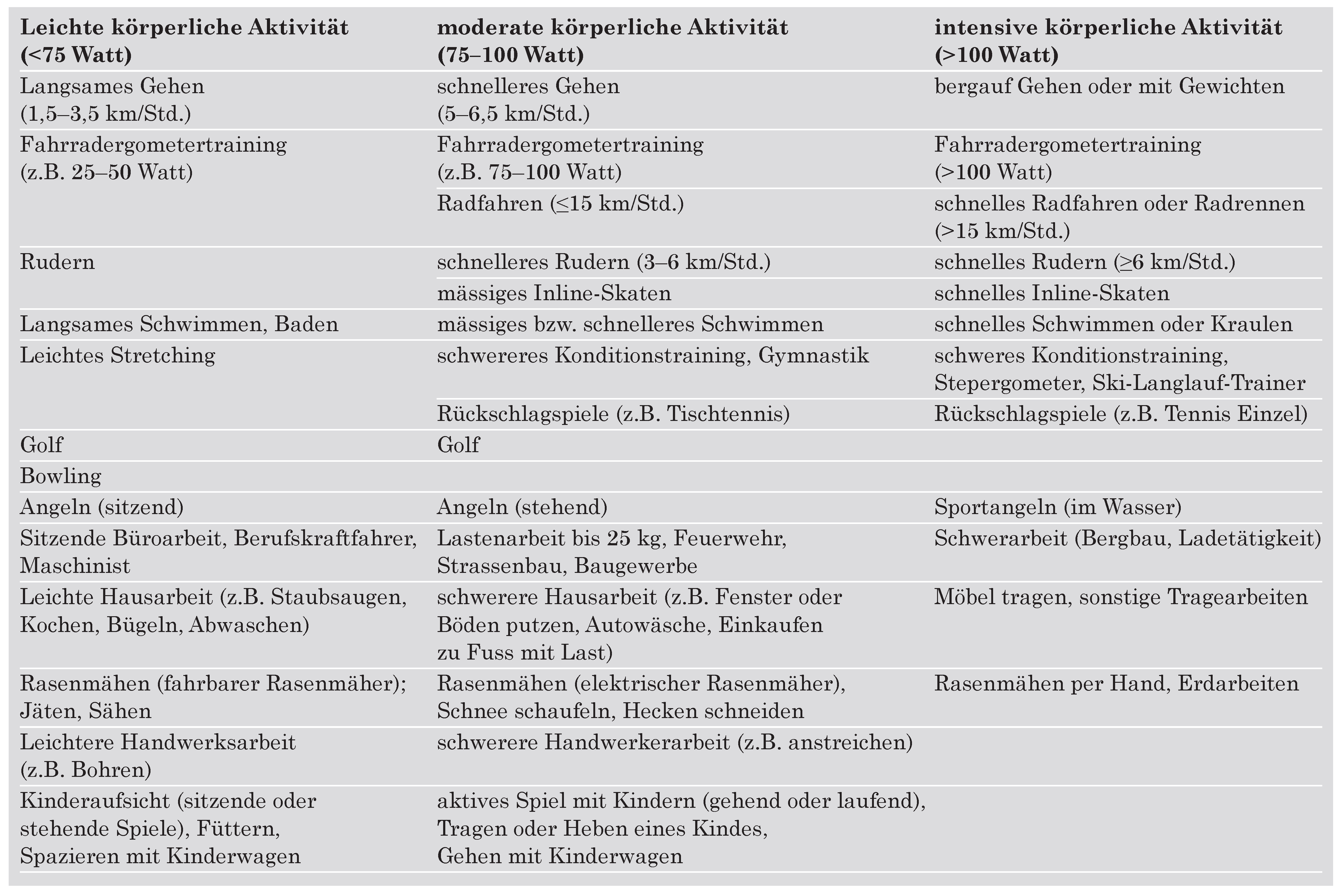

Einteilung von Belastungsintensitäten

Biologische Hintergründe

Bewegungsformen

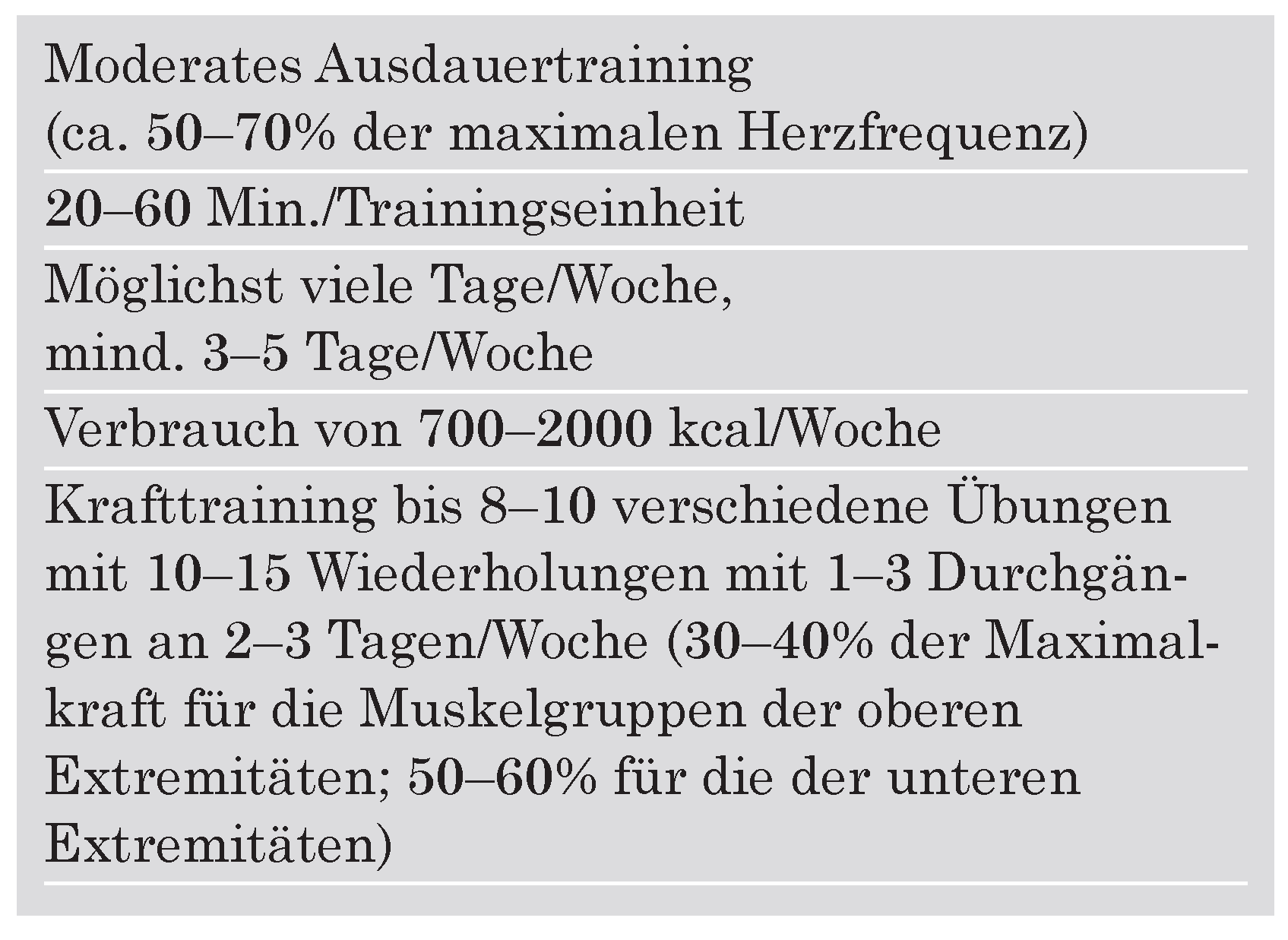

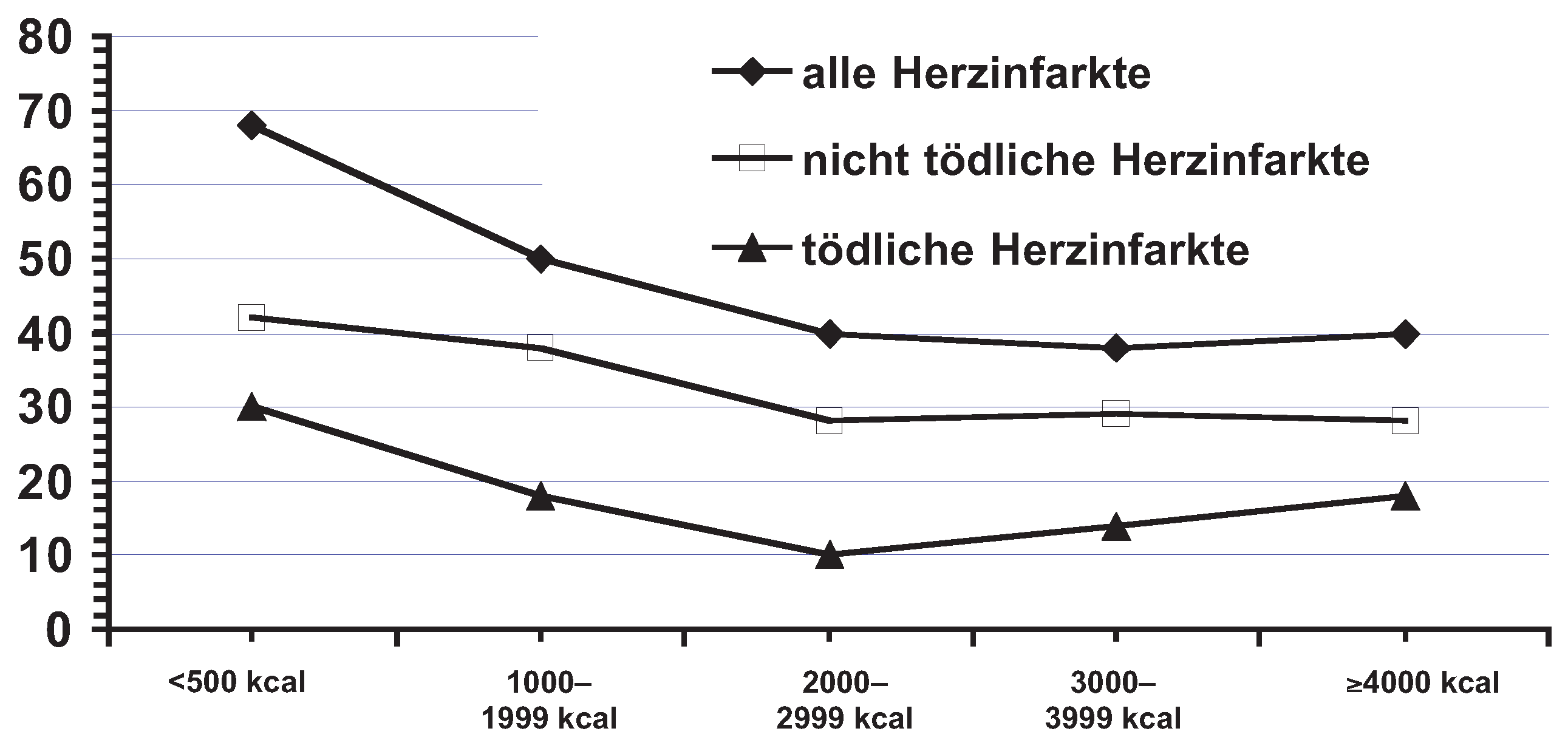

Aktivitätsdauer und Intensität

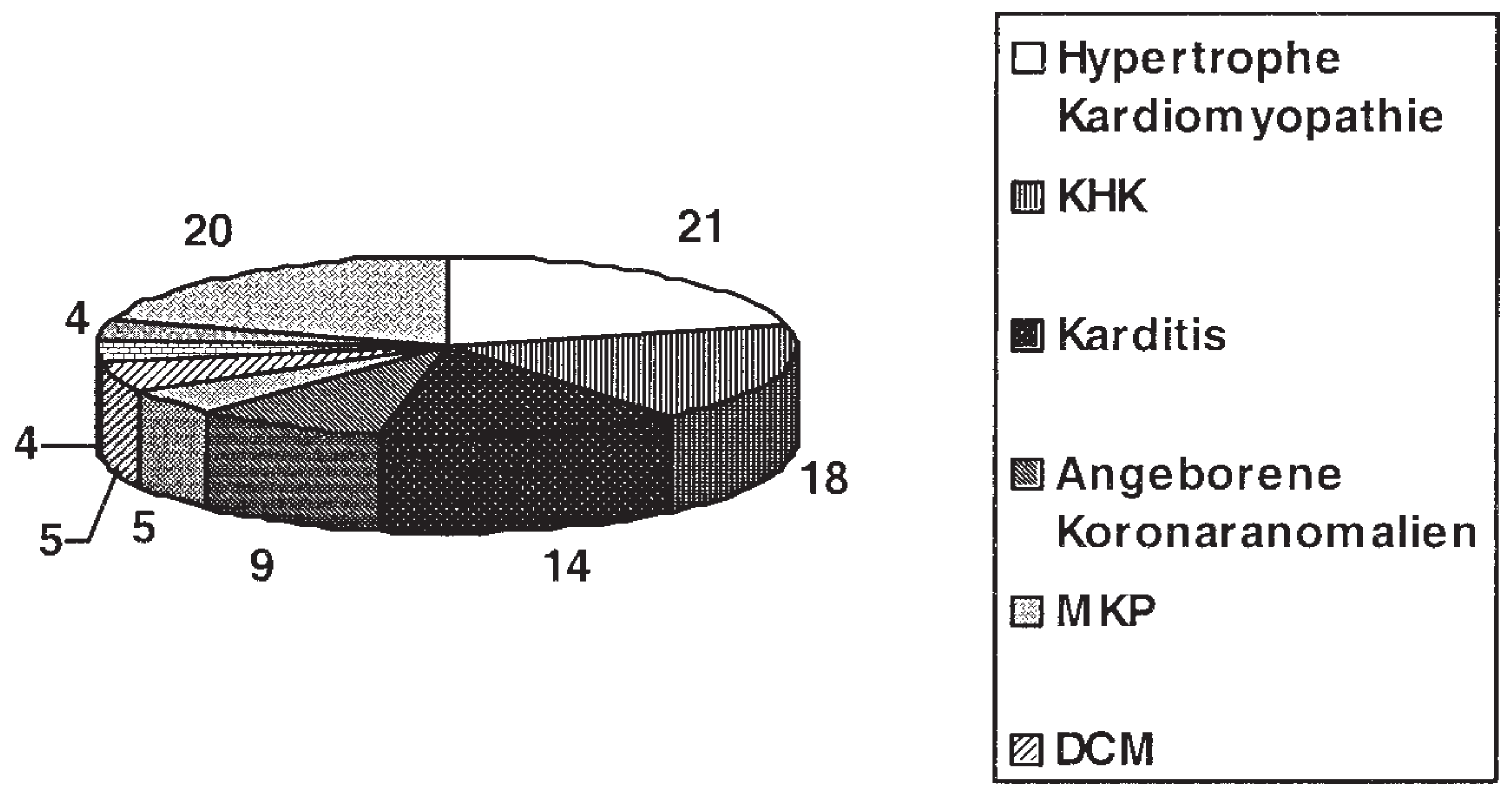

Mögliche kardiovaskuläre Risiken

Umsetzung in die Praxis

Zusammenfassung

References

- Albright, A.; Franz, M.; Hornsby, G.; Kriska, A.; Marrero, D.; Ullrich, I.; Verity, L.S. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and type 2 diabetes. Med Sci Sports Exerc 2000, 32, 1345–1360. [Google Scholar]

- American Heart Association 1998; statistical Supplement (online) Website: http://www.amhrt.org/scientific/Hs- stats98/08rsk/ct.html.

- Berlin, J.A.; Colditz, G.A. A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary heart disease. Am J Epidemiol 1990, 132, 612–628. [Google Scholar] [CrossRef]

- Blair, S.N.; Conelly, J. How much physical activity should we do? The case of moderate amounts and intensities of physical activity. Res Q Exerc Sport 1996, 67, 193–205. [Google Scholar] [CrossRef]

- Blair, S.; Cheng, Y.; Holder, J.S. Is physical activity or physical fitness more important in defining health benefits. Med Sci Sports Exerc 2001, 33, 379–399. [Google Scholar] [CrossRef]

- Fletcher, G.F.; Balady, G.J.; Amsterdam EAet, a.l. Exercise standards for testing and training: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 2001, 104, 1694–1740. [Google Scholar] [CrossRef]

- Gielen, S.; Schuler, G.; Hambrecht, R. Exercise training in coronary artery disease and vasomotion. Circulation 2001, 103, 1. [Google Scholar] [CrossRef]

- Graf, C.; Rost, R. Herz und Sport. 3. Auflage. Stuttgart: Spitta Verlag; 2001.

- Halle, M.; Berg, A.; Garwers, U.; Baumstark, M.W.; Knisel, W.; Grathwohl, D.; et al. Influence of 4 weeks’ intervention by exercise and diet on low-density lipoprotein subfractions in obese men with type 2 diabetes. Metabolism 1999, 48, 641–644. [Google Scholar] [CrossRef]

- Hambrecht, R.; Wolf, A.; Gielen, S.; et al. Effect of exercise on coronary endothelial function in patients with coronary artery disease. N Engl J Med 2000, 342, 454. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Hollmann, W.; Hettinger, T. Sportmedizin. Stuttgart: Schattauer; 2000.

- Kavey, R.E.; Daniels, S.R.; Lauer, R.M.; Atkins, D.L.; Haymann Taubert, K. American Heart Association Guidelines for primary prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases beginning in childhood. Circulation 2003, 107, 1562–1566. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Kujala, U.M.; Kaprio, J.; Sarna, S.; Koskenvuo, M. Relationship of leisure-time physical activity and mortality: the Finnish twin cohort. JAMA 1998, 279, 440–444. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Leon, A.S.; Connett, J.; MRFIT Research Group. Physical activity and 10.5 year mortality in the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). Int J Epidemiol 1991, 20, 690–697. [Google Scholar] [CrossRef]

- Löllgen, H. Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen. Dtsch Ärzteblatt 2003, 15, A987–A996. [Google Scholar]

- Manson, J.E.; Hu, F.B.; Rich-Edwards, J.W.; Colditz, G.A.; Stampfer, M.J.; Willett, W.C.; et al. A prospective study of walking as compared with vigorous exercise in the prevention of coronary. N Engl J Med 1999, 26, 650–658. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Manson, J.E.; Greenland, P.; LaCroix, A.; et al. Walking compared with vigorous exercise for the prevention of cardiovascular events in women. N Engl J Med 2002, 347, 716–725. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Maron, B.J.; Araujo, C.G.S.; Thompson, P.D.; Fletcher, G.F.; Bayes de Luna, A.; Fleg, J.L.; et al. Recommendations for Screening and the assessment of cardiovascular disease in masters athletes. Circulation 2001, 103, 327–346. [Google Scholar] [CrossRef]

- Mensink, G.B.M. Körperliche Aktivität. Gesundheitswesen 1999, 61, 126–131. [Google Scholar]

- Mittlemann, M.A.; Maclure, M.; Tofler, G.H.; Sherwood, J.B.; Goldberg, R.J.; Muller, J.E. Triggering of acute myocardial infarction by heavy physical exertion—protection against triggering by regular exertion. N Engl J Med 1993, 329, 1677–1683. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Morris, J.N.; Everitt, M.G.; Pollard, R.; Chave, S.P.W.; Semmence, A.M. Vigorous exercise in leisure time. Protection against coronary heart disease. Lancet 1980, 2, 1207–1210. [Google Scholar] [CrossRef]

- Morris, J.N.; Heady, J.A.; Raffle, P.A.B.; Roberts, C.G.; Parks, J.W. Coronary heart disease and physical activity of work. Lancet 1953, 2, 1053–1057. [Google Scholar] [CrossRef]

- Myers, J.; Prakash, M.; Froelicher, V.; et al. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med 2002, 346, 793–801. [Google Scholar] [CrossRef]

- NIH Consensus Conference. Physical activity and cardiovascular health. JAMA 1996, 15, 47–64. [Google Scholar]

- Paffenbarger, R.S.; Wing, A.L.; Hyde, R.T. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni. Am J Epidemiol 1978, 108, 161–175. [Google Scholar] [CrossRef]

- Paffenbarger, R.S.; Hyde, R.T.; Wing, A.L.; LEEIM; Jung, D. L.; Kampert, J.B. The association of changes in physical-activity level and other lifestyle characteristics with mortality among men. N Engl J Med 1993, 328, 538–545. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Pate, R.; Pratt, M.; Blair, S.N.; et al. Physical activity and public health. A recommendation from the centers for disease control and prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995, 273, 402–407. [Google Scholar] [CrossRef]

- Pearson, T.A.; Blair, S.N.; Daniels, S.R.; et al. AHA Guidelines for Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Stroke. 2002 update: consensus panel guide to comprehensive risk reduction for adult patients without coronary or other atherosclerotic vascular diseases. American Heart Association Science Advisory and Coordinating Committee. Circulation 2002, 106, 388–391. [Google Scholar]

- Pollock, M.L.; Gaesser, G.A.; Butcher, J.D.; et al. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 1998, 30, 975–991. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Rankinen, T.; Perusse, L.; Rauramaa, R.; et al. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2001 update. Med Sci Sports Exerc 2002, 34, 1219–1233. [Google Scholar] [CrossRef]

- Samitz, G. Körperliche Aktivität zur Senkung der kardiovaskulären Mortalität und Gesamtmortalität. Eine Public Health Perspektive. Wien Klin Wochenschr 1998, 110, 589–596. [Google Scholar] [PubMed]

- Shaper, A.G.; Wannamethee, G. Physical activity and ischaemic heart disease in middle-aged British men. Br Heart J 1991, 66, 384–394. [Google Scholar] [CrossRef]

- Shephard, R.J.; Balady, G.J. Exercise as cardiovascular therapy. Circulation 1999, 99, 963–972. [Google Scholar] [CrossRef]

- Siscovick, D.S.; Weiss, N.S.; Fletcher, R.H.; Lasky, T. The incidence of primary cardiac arrest during vigorous exercise. N Engl J Med 1984, 311, 874–877. [Google Scholar] [CrossRef]

- Urhausen, A.; Kindermann, W. Der plötzliche Herztod im Sport. Therapeutische Umschau 1998, 55, 229–234. [Google Scholar] [PubMed]

- Wannamethee, S.G.; Shaper, A.G. Physical activity in the prevention and cardiovascular disease. Sports Med 2001, 31, 101–114. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Williams, P.T. Relationship of distance run per week to coronary heart disease risk factors in 8283 male runners. The National Runners’ Health Study. Arch Intern Med 1997, 157, 191–198. [Google Scholar] [CrossRef]

- Willich, S.N.; Lewis, M.; Lövel, H.; Arntz, H.R.; Schubert, F.; Schröder, R. Physical exertion as a trigger of acute infarction. N Engl J Med 1993, 329, 1684–1689. [Google Scholar] [CrossRef]

- Windecker, S.; Allemann, Y.; Billinger, M.; Pohl, T.; Hutter, D.; Orsucci, T.; et al. Effect of endurance training on coronary artery size and function in healthy men: an invasive follow up study. Am J Physiol 2002, 282, H2216–H2223. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

© 2004 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.

Share and Cite

Graf, C.; Predel, H.G.; Bjarnason-Wehrens, B. Körperliche Aktivität in der Primärprävention der Koronaren Herzkrankheit. Cardiovasc. Med. 2004, 7, 119. https://doi.org/10.4414/cvm.2004.01014

Graf C, Predel HG, Bjarnason-Wehrens B. Körperliche Aktivität in der Primärprävention der Koronaren Herzkrankheit. Cardiovascular Medicine. 2004; 7(3):119. https://doi.org/10.4414/cvm.2004.01014

Chicago/Turabian StyleGraf, Christine, H. G. Predel, and B. Bjarnason-Wehrens. 2004. "Körperliche Aktivität in der Primärprävention der Koronaren Herzkrankheit" Cardiovascular Medicine 7, no. 3: 119. https://doi.org/10.4414/cvm.2004.01014

APA StyleGraf, C., Predel, H. G., & Bjarnason-Wehrens, B. (2004). Körperliche Aktivität in der Primärprävention der Koronaren Herzkrankheit. Cardiovascular Medicine, 7(3), 119. https://doi.org/10.4414/cvm.2004.01014