Summary

Platypnea—orthodeoxia: a rare cause of positional dyspnea and arterial hypoxaemia

We report a case of an 83-year-old female patient, that developed positional dyspnea after a fall complicated by a thoracic spine compression fracture. In upright position the dyspnea was disabling occurring already with normal daily activities, such as dressing. The dyspnea could be relieved by recumbancy. In supine position the patient’s arterial saturation was 94% and decreased to 86% in upright position. Transoesophageal echocardiography revealed an atrial septal defect with bi-directional shunt. The atrial septal defect was closed percutaneously with an Amplatzer-Septal-Occluder® 20 mm. Following the occlusion of the atrial septal defect, arterial oxygen saturation remained stable and the positional dyspnea disappeared.

Zusammenfassung

Wir berichten über eine 83jährige Patientin, welche nach einer thorakalen Wirbelkompressionsfraktur infolge eines Sturzes eine positionsabhängige Dyspnoe entwickelte. In aufrechter Position trat die Dyspnoe bereits bei alltäglichen Verrichtungen, wie z.B. Anziehen, auf. Die Dyspnoe verschwand sofort, wenn sich die Patientin hinlegte. In liegender Position betrug die arterielle Sauerstoffsättigung 94%, in aufrechter Position fiel sie auf 86% ab. In der transösophagealen Echokardiographie fand sich ein Vorhofseptumdefekt mit bidirektionalem Shunt und eine persistierende Eustach-Klappe. Der Vorhofseptumdefekt wurde mittels eines Amplatzer-Septal-Occluders® 20 mm verschlossen. Nach Verschluss des Vorhofseptumdefekts blieb die Sauerstoffsättigung stabil über 90% und die lageabhängige Dyspnoe verschwand.

Key words: Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom; ASD; lageabhängige Dyspnoe

Fallbeschreibung

Eine 83jährige Patientin wurde uns durch den Pneumologen zu einer kardialen Untersuchung in die Sprechstunde mit der Verdachtsdiagnose eines Platypnoe-Orthodeoxie-Syndroms zum Shunt-Nachweis überwiesen. Im Januar 2004 stürzte die Patientin. In der Folge klagte sie über eine Anstrengungsdyspnoe bereits bei alltäglichen Verrichtungen. Wegen der Dyspnoe wurde mittels D-Dimer eine Lungenembolie gesucht. Bei positivem D-Dimer wurde die Vermutungsdiagnose einer Lungenembolie gestellt und eine orale Antikoagulation begonnen. Wegen der Kompressionsfraktur wurde drei Monate später das thorakale spinale Segment 7 (Th 7) mittels einer Vertebroplastik behandelt. In der Folge persistierte trotz guter oraler Antikoagulation eine ausgeprägte, lageabhängige Anstrengungsdyspnoe.

Der Hausarzt veranlasste diverse Abklärungen. Ausser einer leichten orthostatischen Zyanose an den Lippen konnte klinisch kein pathologischer Befund des Herzkreislaufsystems erhoben werden. Das EKG zeigte lediglich vereinzelte supraventrikuläre Extrasystolen. Für eine rechtsventrikuläre Hypertrophie gab es keine Zeichen. Auch waren sämtliche Laborwerte unauffällig, insbesondere war das Brain-Natriuretic-Peptide (BNP) normal. Das Thorax-Röntgenbild zeigte eine leichte Vergrösserung des Herzschattens und eine Elongation der Aorta. Die kleine Lungenfunktion beim Hausarzt war unauffällig. Es wurde noch einmal eine Computertomographie durchgeführt, welche aber keine Hinweise auf erneute Lungenembolien ergab.

Die Patientin wurde in der Folge zu einer pneumologischen fachärztlichen Untersuchung überwiesen. Hier konnte in der grossen Lungenfunktion eine verminderte CO2-Diffusion von 44% nachgewiesen werden bei sonst normalen spirometrischen Befunden. Der Schlüssel zur Diagnose war die Messung einer transkutanen Sauerstoffsättigung im Liegen und im Stehen.

Dabei ergab sich eine O2-Sättigung von 94% im Liegen und eine O2-Sättigung von 86% im Stehen. Dieser Befund konnte durch zwei Blutgasanalysen erhärtet werden. Dabei wurde im arteriellen Blut ein pO2 von 9,3 und ein pCO2 von 4,9 im Liegen sowie ein Abfall des pO2 im Stehen auf 6,9 bei einem pCO2 von 4,4 festgestellt. Somit bestand eine schwere Ruhehypoxämie im Stehen trotz leichter alveolärer Hyperventilation. Aufgrund dieses Befundes wurde die Patientin mit der Verdachtsdiagnose eines Platypnoe-Orthodeoxie-Syndroms zum Shunt-Nachweis überwiesen.

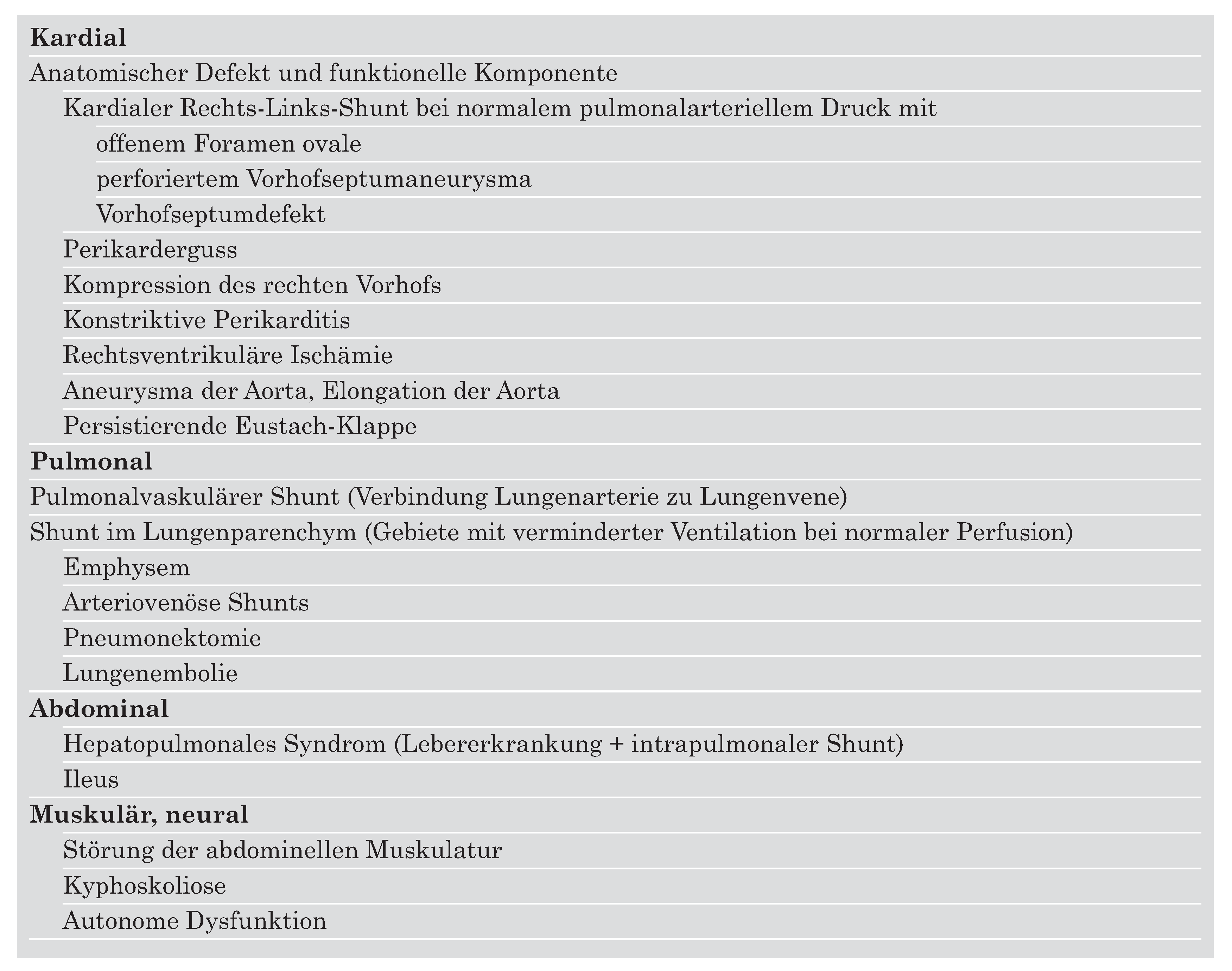

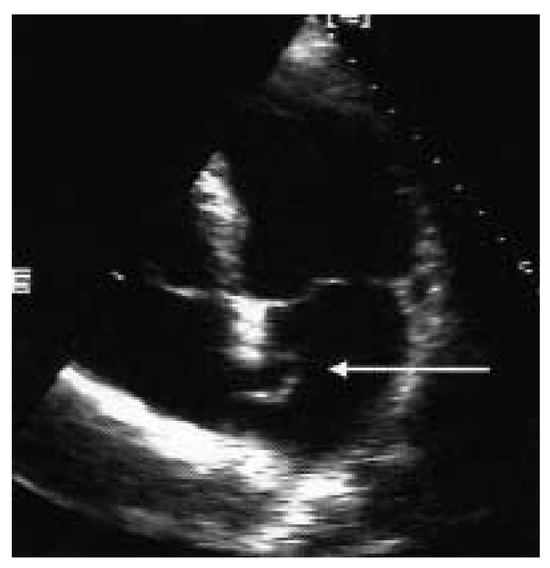

In der transthorakalen Echokardiographie fand sich eine linksventrikuläre Hypertrophie bei normaler systolischer Funktion. Zusätzlich bestand eine minime Mitralinsuffizienz und Aorteninsuffizienz. Es fand sich ein Vorhofseptumaneurysma mit einem kleinen Shunt auf Vorhofebene (Figure 1). Der pulmonal-arterielle Druck war entsprechend dem Doppler-echokardiographisch erhobenen Druckgradienten zwischen rechtem Ventrikel und rechtem Vorhof (30 mm Hg) nicht erhöht. In der anschliessenden transösophagealen Echokardiographie (Figure 2) konnte ein ASD Typ II im Bereich des Foramen ovale mit einem bidirektionalen Shunt, einem Vorhofseptumaneurysma und einer persistierenden Eustach-Klappe dargestellt werden.

Figure 1.

Echokardiographie mit Vorhofseptumaneurysma.

Figure 2.

TEE-Untersuchung mit ASD II und Shunt im Farbdoppler und der Gabe von Bubbles mit Rechts-Links-Shunt unter Valsalva (Pfeil).

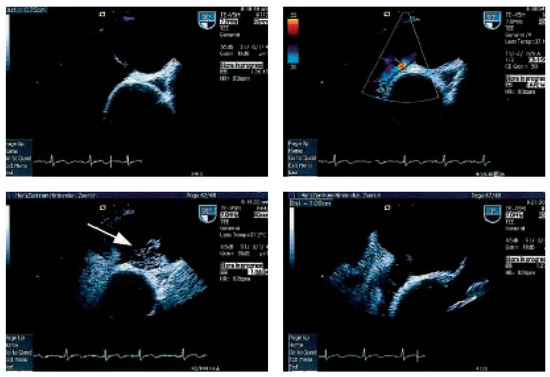

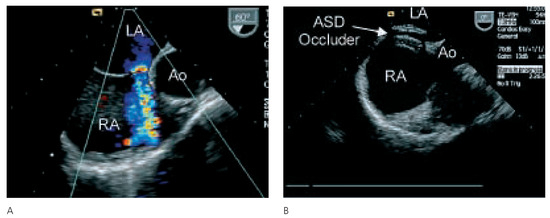

Nach eingehender Diskussion der Befunde mit allen involvierten Kollegen, der Patientin und ihren Angehörigen wurde die Patientin zum perkutanen Verschluss des ASD an die Kardiologie des UniversitätsSpitals Zürich überwiesen. In der invasiven Herzkatheteruntersuchung konnte eine koronare Herzkrankheit und eine pulmonal-arterielle Hypertonie ausgeschlossen werden. Der mittlere pulmonal-arterielle Druck betrug 19 mm Hg und der pulmonale Widerstand 81 dyn×sec×cm–5. Vor Verschluss des Vorhofseptumdefektes, welcher in Narkose und unter transösophagealer Überwachung durchgeführt wurde, konnte oxymetrisch kein Rechts-Links-Shunt nachgewiesen werden. Der Links-Rechts-Shunt betrug unter diesen Bedingungen zudem auch nur 14%. Nach Sondieren des Vorhofseptumdefektes wurde mittels Messballon eine ASD-Grösse von 19 mm gemessen. Es wurde ein Amplatzer-ASD-Occluder® 20 mm im Vorhofseptum plaziert. Aufgrund der Lokalisation des ASD mit praktisch fehlendem Saum gegen die Aorta kam der Schirm nahe der Aortenwurzel zu liegen (Figure 3 and Figure 4). Die orale Antikoagulation wurde in der Folge abgesetzt und als Nachbehandlung erhielt die Patientin 100 mg Aspirin® und 75 mg Plavix® für drei Monate, gefolgt von Aspirin® 100 mg für weitere drei Monate. Ebenfalls wurde für sechs Monate eine Endokarditisprophylaxe durchgeführt. Nach dem Eingriff war die Anstrengungsdyspnoe praktisch behoben und die transkutane Sauerstoffsättigung betrug nun im Stehen und unter Belastung immer über 90%. In der transthorakalen Echokardiographie sechs Monate nach dem Eingriff konnte kein Shunt auf Vorhofebene mehr nachgewiesen werden. Der Amplatzer-Occluder lag in regelrechter Position. Weiterhin war der systolische pulmonal-arterielle Druck nicht erhöht.

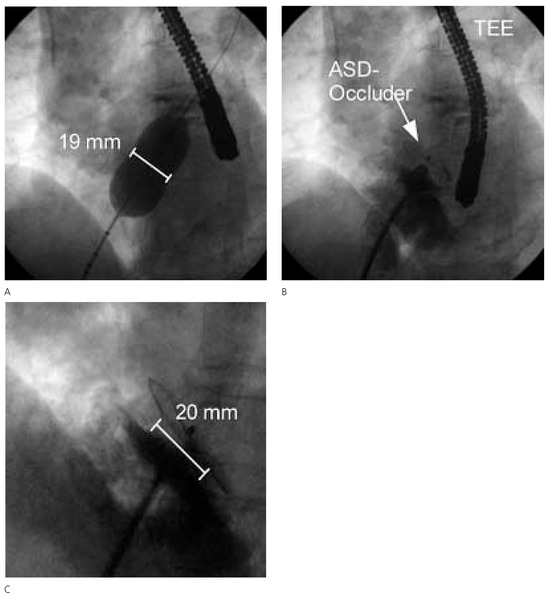

Figure 3.

TEE vor (A) und nach (B) Verschluss mit Amplatzer-Occluder 20 mm. Zu beachten die Position des ASD nahe der Aortenwurzel.

Figure 4.

A Ausmessen der ASDGrösse mittels Ballon. B Kontrolle der AmplatzerOccluder-Lage mittels TEE. C Amplatzer-Occluder in Position.

Zusammenfassend handelt es sich also um ein Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom nach einem Sturz mit thorakaler Wirbelkompressionsfraktur bei einer 83jährigen Patientin, welches durch einen perkutanen Verschluss des Vorhofseptumdefekts geheilt werden konnte.

Diskussion

Die korrekte Diagnose dieser neuaufgetretenen Anstrengungsdyspnoe im hohen Alter konnte in unserem Fall erst auf Umwegen gestellt werden. Zwar konnte mittels des normalen BNP-Wertes und der normalen klinischen Untersuchung eine systolische und diastolische Herzinsuffizienz ausgeschlossen werden. Mittels Lungenfunktionstest konnte auch eine pulmonale Ursache ausgeschlossen werden. Die erhöhten D-Dimere führten aber auf die falsche Fährte einer rezidivierenden Lungenembolie. Die Diagnose wurde schliesslich nach Messen der Blutgase im Liegen und Stehen vermutet. Durch den Shunt-Nachweis auf Vorhofebene mittels Echokardiographie wurde die Diagnose gesichert.

Definition des Platypnoe-Orthodeoxie-Syndroms

Platypnoe lässt sich wie folgt definieren: Es handelt sich um eine Dyspnoe bei aufrechter Körperposition, welche in liegender Position abnimmt. Orthodeoxie bedeutet eine arterielle Sauerstoff-Entsättigung im Stehen, welche wiederum durch Hinlegen verbessert werden kann. Dieses Phänomen tritt bei normalen pulmonalarteriellen Drucken auf. Die Platypnoe-Orthodeoxie entsteht durch einen lageabhängigen Rechts-Links-Shunt. Dieser Shunt kann auf verschiedenen Ebenen entstehen. Am häufigsten tritt ein intrakardialer Shunt durch eine Verbindung auf Vorhofebene auf; ebenfalls kann ein Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom bei pulmonal-vaskulären Shunts (Verbindung Lungenarterie/Lungenvene) oder bei Shunts im Lungenparenchym (Ventilations-Perfusions-Mismatch) entstehen [1] (Table 1).

Table 1.

Ursachen und auslösende Krankheitsbilder für ein Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom [1,2].

Ursachen des Platypnoe-Orthodeoxie-Syndroms

Der intrakardiale Rechts-Links-Shunt beim Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom kommt durch einen variablen Rechts-Links-Druckgradienten zustande, ist aber definitionsgemäss nicht bedingt durch eine Erhöhung der pulmonalarteriellen Drucke. Neben einem anatomischen Substrat, d.h. einem offenen Foramen ovale (PFO), einem perforierten Vorhofseptumaneurysma (ASA) oder einem Vorhofseptumdefekt (ASD), bedarf es zusätzlich einer funktionellen oder anatomischen Komponente, welche eine Verformung oder Verlagerung des intraatrialen Septums bewirkt und einen Fluss des Blutes vom rechten Vorhof in den linken Vorhof begünstigt [2,3]. In den meisten Fällen kommt es in aufrechter Position des Patienten zu einer Verlagerung des intraatrialen Septums, so dass vermehrt venöses Blut aus der Vena cava inferior direkt durch den Defekt auf Vorhofebene in den linken Vorhof gelangt. Dieses Phänomen wird noch durch eine persistierende Eustach-Klappe erleichtert [1,4]. In Table 1 sind die Shunt-Situationen, welche zum Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom führen, und zusätzlich die Komponenten, welche vorhanden sein müssen, damit unter normalen pulmonal-arteriellen Drucken ein Rechts-Links-Shunt entsteht, aufgeführt. Meistens tragen mehrere Komponenten zur Entstehung des Syndroms bei [1].

Das Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom kann, wie unser Fall zeigt, auch im hohen Alter auftreten. Pathophysiologisch erklären wir die Entstehung bei unserer Patientin folgendermassen: Die Wirbelkompressionsfraktur der thorakalen Wirbelsäule hat zu einer Kyphosierung des Thorax und dies wiederum zu einer Verlagerung des intraatrialen Septums geführt. Die im Thoraxbild beschriebene Elongation der Aorta kann zusätzlich zur Verlagerung des Septums beitragen. Diese anatomische Verschiebung des Vorhofseptums führte zu einem lageabhängigen Rechts-Links-Shunt durch den bis anhin nicht bekannten Vorhofseptumdefekt. Der Rechts-Links-Shunt wurde zusätzlich begünstigt durch die persistierende Eustach-Klappe. Der Rechts-Links-Shunt (und nicht etwa der kleine Links-Rechts-Shunt) war verantwortlich für die lageabhängige Anstrengungsdyspnoe. Eine Kompressionsfraktur als auslösende Ursache für ein Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom bei einer 80jährigen Patientin mit einem grossen PFO wurde bereits 1997 von Popp beschrieben [5].

Im Alter kann auch eine Dilatation der Aorta ascendens mit der damit einhergehenden Rotation des Herzens gegen den Uhrzeigersinn alleine zu einer Verschiebung des intraatrialen Septums führen. Dadurch kommt das PFO direkt über den Bluteinstrom aus der Vena cava inferior zu liegen. Der dadurch auftretende signifikante Rechts-Links-Shunt kann in aufrechter Körperposition zu einem Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom führen [6,7]. Seltenere kardiale Pathologien, die zur Verlagerung des intraatrialen Septums führen, sind ein Perikarderguss, eine Kompression des rechten Vorhofs, eine Pericarditis constrictiva und eine rechtsventrikuläre Ischämie (Table 1). Durch Lageveränderung der intrathorakalen Organe führt am häufigsten eine Pneumonektomie zu einem PlatypnoeOrthodeoxie-Syndrom, seltener ein Emphysem [1,6]. Selten kommt es im Rahmen eines hepatopulmonalen Syndroms durch die dabei entstehenden grossen intrapulmonalen Shunts zu einem Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom (Table 1).

Differentialdiagnose

Differentialdiagnostisch muss eine Hypoxämie durch einen permanenten, d.h. einen lageunabhängigen Rechts-Links-Shunt infolge einer Druckerhöhung im Lungenkreislauf oder im rechten Vorhof, vom Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom abgegrenzt werden. Eine Erhöhung der rechtsatrialen Drücke und damit ein Shunt durch das offene Foramen ovale oder einen ASD kann auftreten bei einem Rechtsinfarkt, bei obstruktiver oder restriktiver Lungenerkrankung, bei akuten oder chronischen Lungenembolien, bei der pulmonalen Hypertonie, bei einer schweren Pulmonalstenose und selten bei einer Ebstein-Anomalie. Wenn der Rechts-Links-Shunt druckbedingt ist, kann die arterielle Hypoxämie nicht durch Hinliegen verbessert werden. In den meisten Fällen aber kann auch hier durch den Verschluss des ASD oder PFO eine deutliche Verbesserung erreicht werden.

Abklärungsgang

Bei Verdacht auf eine lageabhängige Dyspnoe soll ein Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom durch das Messen der Sauerstoffsättigung im Liegen und im Stehen gesucht werden. Kann ein lageabhängiger Sättigungsabfall nachgewiesen werden, soll eine Farb-Doppler-Echokardigraphie durchgeführt werden. In gewissen Fällen kann der Rechts-Links-Shunt in der Echokardiographie erst durch zusätzliche Lagerungsmanöver (liegend, aufrecht) nachgewiesen werden [5,8,9,10,11]. Wie auch in unserem Beispiel gezeigt, lässt sich in der invasiven Herzkatheteruntersuchung der Rechts-Links-Shunt im Liegen oft nicht nachweisen. Die oxymetrische Messung müsste ebenfalls in aufrechter Position durchgeführt werden.

Therapie

Die Therapie des Platypnoe-Orthodeoxie-Syndroms ist die Ausschaltung des Shunts. Bei intrakardialen Shunts ist die Therapie der Wahl bei geeigneten anatomischen Verhältnissen heute ein kathetertechnischer Verschluss des PFO oder ASD (Figure 3 and Figure 4). Der perkutane Verschluss des PFO ist wegen der sehr hohen Erfolgsrate und den niedrigen Komplikationen die Methode der Wahl beim Vorliegen eines PFO [18]. Beim ASD hat sich der perkutane Verschluss ebenfalls als bevorzugte Therapie gegenüber dem chirurgischen Verschluss etabliert. Die Erfolgsrate des perkutanen ASD-Verschlusses liegt bei 96%. Die Komplikationsrate (z.B. Blutungen an der Einstichstelle, Arrhythmien, Schirm-Embolisationen) ist mit 7% sehr niedrig [12]. Chirurgisch gelingt der ASD-Verschluss immer, es muss jedoch mit einer viel höheren Komplikationsrate (24%) gerechnet werden [12]. Der Langzeiterfolg ist bei beiden Techniken identisch [12].

In der Literatur findet man bis 1999 nur etwa 50 Fälle mit einem Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom [2]. In den letzten Jahren wurden noch einige weitere Fälle beschrieben [9,11,13,14,15,16,17]. In Anbetracht der hohen Prävalenz des PFO (27%) in der Bevölkerung [19] und der Zunahme des Alters der Bevölkerung dürfte dieses Krankheitsbild in Zukunft häufiger diagnostiziert werden. Das Ziel dieser Fallpublikation ist es anzuregen, bei unklarer Anstrengungsdyspnoe an ein Platypnoe-Orthodeoxie-Syndrom zu denken und die entsprechenden Diagnoseschritte mittels transkutaner Sauerstoffsättigung im Liegen und Stehen durchzuführen. Der zweite Schritt der Diagnosestellung ist der Nachweis des kardialen Shunts mittels transthorakaler und evtl. transösophagealer Echokardiographie. Durch einen perkutanen Verschluss kann bei richtiger Indikation dem Patienten meist definitiv geholfen werden.

References

- Chen, G.P.W.; Goldberg, S.L.; Gill, E.A. Patent foramen ovale and the platypnea-orthodeoxia syndrome. Cardiol Clin 2005, 23, 85–89. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Cheng, T.O. Platypnea-orthodeoxia syndrome: Etiology, differential diagnosis, and management. Cathet Cardiovasc Interv 1999, 47, 64–66. [Google Scholar] [CrossRef]

- Cheng, T.O. Mechanisms of platypnea-orthodeoxia: What causes water to flow uphill? Circulation 2002, 105, 47. [Google Scholar] [CrossRef]

- Cheng, T.O. Reversible orthodeoxia. Ann Intern Med 1992, 116, 875. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Popp, G.; Melek, H.; Garnett, A.R. Platypnea-orthodeoxia related to aortic elongation. Chest 1997, 112, 1682–1684. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Kubler, P.; Gibbs, H.; Garrahy, P. Platypnoea-orthodeoxia syndrome. Heart 2000, 83, 221–223. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Landzberg, M.; Sloss, L.J.; Faherty, C.E.; et al. Orthodeoxiaplatypnea due to intracardiac shunting: Relief with transcatheter double umbrella closure. Cathet Cardiovasc Diagn 1995, 36, 247–250. [Google Scholar] [PubMed]

- Seward, J.B.; Hayes, D.L.; Smith, H.C.; et al. Platypnea-orthodeoxia: Clinical profile, diagnostic workup, management, and report of seven cases. Mayo Clin Proc 1984, 59, 221–231. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Roxas-Timonera, M.; Larracas, C.; Gersony, D.; et al. Patent foramen ovale presenting as platypnea-orthodeoxia: Diagnosis by transesophageal echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2001, 14, 1039–1041. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Herregods, M.C.; Timmermans, C.; Frans, E.; et al. Diagnostic value of transoesophageal echocardiography in platypnea. J Am Soc Echocardiogr 1993, 6, 624–627. [Google Scholar] [CrossRef]

- Medina, A.; de Lezo, J.S.; Caballero, E.; Ortega, J.R. Platypneaorthodeoxia due to aortic elongation. Circulation 2001, 104, 741. [Google Scholar] [CrossRef]

- Du, Z.D.; Hijazi, Z.M.; Kleinmann, C.S.; Silverman, N.H.; Larntz, K. Comparison between transcatheter and surgical closure of secundum atrial septal defect in children and adults: Results of a multicenter nonrandomized trial. J Am Coll Cardiol 2002, 39, 1836–1844. [Google Scholar] [CrossRef]

- Faller, M.; Kessler, R.; Chaouat, A.; et al. Platypnea-orthodeoxia syndrome related to an aortic aneurysm combined with an aneurysm of the atrial septum. Chest 2000, 118, 553–557. [Google Scholar] [CrossRef]

- Acharya, S.S.; Kartan, R. A case of orthodeoxia caused by an atrial septal aneurysm. Chest 2000, 118, 871–874. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Godart, F.; Rey, C.; Prat, A.; et al. Atrial right-to-left shunting causing severe hypoxaemia despite normal right-sided pressures. EHJ 2000, 21, 483–489. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Varkul, M.; Robinson, T.; Ng, E.; et al. Orthodeoxia and platypnea secondary to a patent foramen ovale despite normal right-sided cardiac pressures. Can Respir J 2001, 8, 105–107. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Hirai, N.; Fukunagan, T.; Kawano, H.; et al. Platypnea-orthodeoxia syndrome with atrial septal defect. Circ J 2003, 67, 172–175. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Windecker, S.; Wahl, A.; Chatterjee, T.; et al. Percutaneous closure of patent foramen ovale in patients with paradoxical embolism: Long-term risk of recurrent thromboembolic events. Circulation 2000, 100, 893–898. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Kerut, E.K.; Norfleet, W.T.; Plotnick, G.D.; et al. Patent foramen ovale: A review of associated conditions and the impact of physiological size. J Am Coll Cardiol 2001, 38, 613–623. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

© 2005 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.