Summary

Are gene or stemm cell therapies a therapeutic option? Paper delivered at the annual meeting of the Swiss Society for Cardiology, Basle, June 2004. The aim of cardiovascular gene and stem cell therapy concepts is regeneration of vascular and myocardial cells in ischaemically damaged areas. Despite the wealth of more or less valid study results, two main directions for clinical investigation can be distinguished. Gene therapy with angiogenic growth factors in the form of repetitive intramuscular injections of naked plasmid DNA (pDNA) is simple to perform and is principally applied in clinical investigations in the field of peripheral arterial occlusive disease (“therapeutic angiogenesis”). Anumber of parallel phase II studies with nonviral pDNA for fibroblast growth factor-1 (FGF-1) are ongoing in the USA and Europe (TALISMAN studies). In ischaemic heart disease stem cell-based concepts are showing first clinical results. Adult stem cells are obtained by bone marrow puncture or ex-vivo expansion in blood of circulating stem cells also deriving from the patient’s bone marrow. After intracoronary administration what is hoped for is intensified neovascularisation of ischaemic myocardium through release of angiogenic growth factors from mononuclear bone marrow cells, and regeneration of infarcted myocardium by transdifferentiation of mesenchymal stem cells into myocardial cells. In this context the German multicentre study Transplantation of adult Progenitor Cells in Ischaemic Heart Disease (TOPCARE-AMI study) and Bone Marrow Transfer to Enhance ST-Elevation Infarct Regeneration (BOOST study) will shortly widen our knowledge still further.

Zusammenfassung

Kardiovaskuläre Genund Stammzelltherapie-Konzepte haben die Regeneration von Gefässund Herzmuskelzellen in ischämisch geschädigten Arealen zum Ziel. Trotz der Fülle mehr oder weniger valider Studienresultate lassen sich zwei Hauptrichtungen der klinischen Erprobung unterscheiden. Die Gentherapie mit angiogenen Wachstumsfaktoren, in Form repetitiver, intramuskulärer Injektionen nackter Plasmid-DNA (pDNA), ist einfach in der Anwendung und vorwiegend in klinischer Erprobung bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit («therapeutische Angiogenese»). Mehrere Phase-II-Studien mit nicht-viraler pDNA für den Fibroblastenwachstumsfaktor-1 (FGF-1) laufen parallel in den USA und in Europa (TALISMAN-Studien). Bei der ischämischen Herzkrankheit zeigen Stammzell-basierte Konzepte erste klinische Erfolge. Adulte Stammzellen werden durch Knochenmarkpunktion oder Ex-vivoExpansion im Blut zirkulierender, ebenfalls aus dem Knochenmark des Patienten stammender, Stammzellen gewonnen. Nach intrakoronarer Applikation erhofft man eine verstärkte Neovaskularisation ischämischen Myokards durch Freisetzung angiogener Wachstumsfaktoren aus mononukleären Knochenmarkzellen, und die Regeneration infarzierten Myokards durch Transdifferenzierung mesenchymaler Stammzellen in Herzmuskelzellen. Die deutschen Multizenter-Studien «Transplantation Of adult Progenitor Cells in Ischaemic Heart Disease» (TOPCARE-AMIStudie) und «Bone Marrow Transfer to Enhance ST-Elevation Infarct Regeneration» (BOOST-Studie) werden hier in naher Zukunft weitere Erkenntnisse liefern.

Keywords: Stammzelltherapie; Gentherapie; ischämische Herzkrankheit; periphere arterielle Verschlusskrankheit; angiogene Wachstumsfaktoren; mononukleäre Knochenmarkzellen

Einleitung

Genund Stammzellen-basierte Behandlungsansätze ischämischer Gefässkrankheiten gehen auf einen gemeinsamen Ursprung zurück. Die Hypothese ist, dass angiogene Wachstumsfaktoren [1] und aus dem Knochenmark stammende, zirkulierende Vorläuferoder Progenitorzellen (adulte Stammzellen [2]), therapeutisch genutzt werden können [3,4]. Die Gentherapie mit angiogenen Wachstumsfaktoren zur Stimulation von Kollateralgefässen hat heute eher ihre Domäne bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit gefunden [5,6]. Der Nachweis von im Blut zirkulierenden, aus dem Knochenmark stammenden Vorläuferzellen initiierte dagegen über die reine Stimulation der Neovaskularisation hinausgehende Konzepte. Klinische Studien testen inzwischen, ob aus dem Knochenmark des Beckenkamms stammende und ins Herz injizierte mesenchymale Vorläuferzellen geschädigte Myokardzellen ersetzen können.

Gentherapie-Studien

Plazebo-kontrollierte, randomisierte klinische Studien zur therapeutischen Angiogenese, in welchen angiogene Wachstumsfaktoren wie VEGF (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor [vascular endothelial growth factor in der AGENT-Studie]) oder FGF (Fibroblasten Wachstumsfaktor [fibroblast growth factor]) als rekombinante Proteine gegeben wurden, zeigten keine klinisch überzeugenden Resultate. Die kurze Halbwertszeit von wenigen Minuten im Blut, das erhebliche Nebenwirkungspotential mit relevanter Hypotension und Nephrotoxizität bei systemischer Applikation, aber auch die erheblichen Kosten einer systemischen Behandlung haben diese Anwendungsform praktisch zum Verschwinden gebracht. Demgegenüber stehen gentherapeutische Ansätze. Durch eine lokale Applikation und die langsamere Freisetzung der therapeutischen Proteine über Tage bis Wochen können die oben genannten Nachteile praktisch umgangen werden. Beispielhaft für verschiedene Gentherapie-Formen werden nachfolgend die AGENT(koronare Herzkrankheit), RAVE(periphere arterielle Verschlusskrankheit) und TALIMAN(periphere arterielle Verschlusskrankheit) Studien dargestellt.

The Angiogenic GENe Therapy trials (AGENT-Studien)

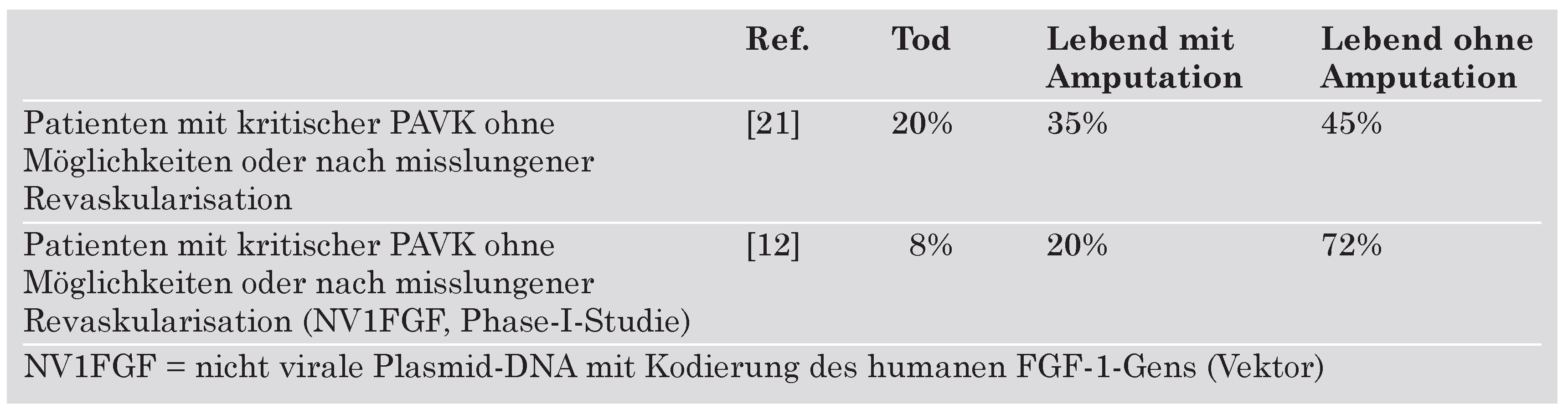

In 2 randomisierten, doppelblinden, Plazebokontrollierten Multizenter-Studien wurde die einmalige intrakoronare Gabe des angiogenen Wachstumsfaktors FGF-4 in Form einer adenoviralen Gentherapie (Ad5FGF-4 [replikationsinkompetenter Serotyp-5-Adenovirus mit Ersatz der E1aund E1b-Gene durch das humane FGF-4-Gen {Vektor}]) an insgesamt 131 Patienten mit pektanginösen Beschwerden getestet. In der ersten der beiden Studien wurden Sicherheit und antiischämische Effekte von 5 steigenden Dosen Ad5FGF-4 (3,2×108 bis 3,2×1010 Virus-Partikel [VP]) bei Patienten mit chronisch stabiler Angina pectoris untersucht. Eine einmalige Dosis von Ad5FGF-4 (n = 60) oder Plazebo (n = 19) wurde über jeweils 90 Sekunden direkt intrakoronar verabreicht. Der Anteil an Patienten mit einer >30prozentigen Verbesserung der Laufbandbelastung nach 12 Wochen war in der aktiv behandelten Gruppe grösser (36%) als in der Plazebo-Gruppe (21%). Der Unterschied war statistisch nicht signifikant (Abb. 1), es bestand allerdings ein Dosiseffekt für verschiedene Subgruppen. Ein signifikant besseres Resultat wurde für die aktive Behandlungsgruppe nachgewiesen, wenn Patienten vor der Behandlung eine weniger als 10minütige Laufbandbelastungsfähigkeit aufwiesen (27% vs. 7%; p = 0,01), oder wenn ein niedriger Antikörper-Titer gegen Adenoviren (<1:100) vorlag (43% vs. 7%; p = 0,05). In der AGENT-2Studie wurde der Effekt von Ad5FGF-4 (n = 35) im Vergleich mit Plazebo (n = 17) auf die myokardiale Perfusion bei Patienten mit stabiler Angina pectoris mittels SPECT evaluiert. In AGENT 2 wurde die in der zuvor erwähnten Dosisfindungs-Studie als sicher erachtete Maximaldosis von 1010 VP ebenfalls einmalig intrakoronar verabreicht. Die mittlere Reduktion des reversiblen Perfusionsdefekts betrug 4.2 ± 5.6% (21% im Vergleich zum Ausgangsbefund) in der aktiven Behandlungsgruppe, und 1,6 ± 6,4% (8% im Vergleich zum Ausgangsbefund) in der Plazebo-Gruppe. Mit einer signifikanten Reduktion der Defektgrösse in der Ad5FGF-4-Gruppe im Vergleich zum Ausgangsbefund war der Unterschied zur Plazebo-Gruppe statistisch nicht signifikant [7]. Trotz der positiven Signale beider AGENTStudien und zweier bereits initiierter PhaseIII-Studien wurde das Entwicklungsprogramm für Ad5FGF-4 vom Sponsor Schering vor kurzem eingestellt.

Abbildung 1.

Veränderung der totalen Laufbandbelastung nach einer einmaligen intrakoronaren Gabe von Ad5FGF-4 oder Plazebo in der AGENT-Studie. Ad5FGF-4 = Replikationsinkompetenter Serotyp-5-Adenovirus mit Ersatz der E1aund E1b-Gene durch das humane FGF-4-Gen (Vektor).

Regional Angiogenesis with Vascular Endothelial growth factor in peripheral arterial disease (RAVE-Studie)

In der RAVE-Studie, eine randomisierte, doppelblinde, Plazebo-kontrollierte MultizenterStudie, wurde eine einmalige intramuskuläre Gabe des angiogenen Wachstumsfaktors VEGF121 mittels eines adenoviralen Vektors (AdVEGF121 [replikationsinkompetenter Serotyp-5-Adenovirus mit Ersatz der E1aund z.T. E1b/E3-Gene durch das humane VEGF121Gen {Vektor}]) an insgesamt 105 Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit getestet. Primärer Endpunkt dieser Studie war die maximal mögliche und die bis zum Einsetzen einer Claudicationssymptomatik messbare Zeit auf dem Laufband. Zwischen dem Plazebo (n = 33), einer niedrig dosierten AdVEGF121 (4×109 Plaque formende Unit [PU]; n = 32) und der hoch dosierten AdVEGF121Dosisgruppe (4×1010 PU; n = 40) bestand kein Unterschied [8]. Als Ursachen des negativen Studienresultates wurden (1.) die kurze GenExpression von 1—2 Wochen, und (2.) die begrenzte Transfektionseffizienz von Adenoviren in quergestreifter Muskulatur angegeben. Tatsächlich liegt die Transfektionseffizienz adenoviraler Vektoren nicht wesentlich über der von nackter Plasmid-DNA, aber mit dem entscheidenden Nachteil, dass eine wiederholte Injektion aufgrund der Antikörperbildung nicht wirksam ist. Erklärungen der negativen RAVE-Studie finden sind auch in den experimentellen Daten von Dor et al., nach denen erst eine mehr als 4 Wochen andauernde Überexpression von VEGF zu einer stabilen Neovaskularisation im Tiermodel führt, wohingegen es bei einer kürzer dauernden Stimulation zu einer Regression der neuen Gefässe und Kapillaren kommt [9].

Therapeutic Angiogenesis Leg Ischaemia Study for Management of Arteriopathy and Non-healing ulcer (TALISMAN-Studien)

Die pharmakokinetisch und pharmakodynamisch rationalste Form einer angiogenen Gentherapie scheint heute die repetitive GenApplikation, mit möglichst mehr als 4 Wochen andauerndem Stimulationseffekt. Repetitive intramuskuläre Injektionen (nicht-viraler) Plasmid-DNA wurden bereits in den ersten klinischen Studien von Isner et al. beschrieben [10] und von anderen Gruppen als klinisch effizient und sicher bestätigt [11].

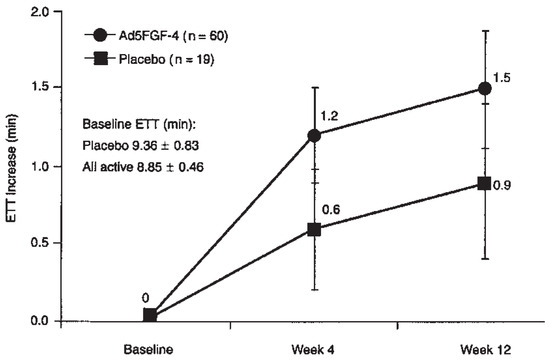

Das günstige Sicherheitsprofil selbst hoher Dosen nicht-viraler Plasmid-DNA und die Möglichkeit einer repetitiven Applikation, eventuell sogar hin zu einer massgeschneiderten, individualisierten Behandlung nach Bedarf eines Patienten, sind im TALISMANGentherapie-Programm bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit implementiert worden (Abb. 2). Im TALISMAN-Programm wird die repetitive intramuskuläre Gabe von NV1FGF (nicht virale Plasmid-DNA mit Kodierung des humanen FGF-1-Gens (Vektor)] bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit verschiedenen Schweregrades getestet. In einer Phase-I-Studie mit 51 Patienten wurde die Sicherheit der Behandlung dokumentiert und Hinweise einer klinischen Effizienz gesehen (Tab. 1, [12]). In einer weiteren Phase-I-Studie konnte erstmals auch die erfolgreiche Transfektion der quergestreiften humanen Muskelzellen mittels einer intramuskulären Injektion von NV1FGF in vivo gezeigt werden. In Muskelgewebeproben, die während der Amputation von Patienten mit 3—5 Tage zuvor erfolgter NV1FGF-Injektion entnommen wurden, konnte die Expression des Transgens (FGF-1) nachgewiesen werden [13].

Abbildung 2.

Intramuskuläre Gentherapie bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit.

Tabelle 1.

Klinischer Verlauf bei Patienten mit kritischer Durchblutungsstörung der unteren Extremitäten nach 6 Monaten. Oben: historische Vergleichsgruppe (Dormandy 1999 [21]). Unten: Phase-I-Studie (n = 51) mit NV1FGF [12].

Zwei randomisierte, doppelblinde, Plazebokontrollierte Phase-II-Multizenter-Studien bei Patienten mit kritischer Extremitätenischämie wurden anfangs 2004 abgeschlossen. Die Resultate werden anfangs 2005 erwartet. Parallel dazu wurde eine weitere Plazebo-kontrollierte NV1FGF-Studie bei Patienten mit Claudicatio intermittens in den USA und Europa begonnen. Insgesamt sollen 360 Patienten eingeschlossen werden.

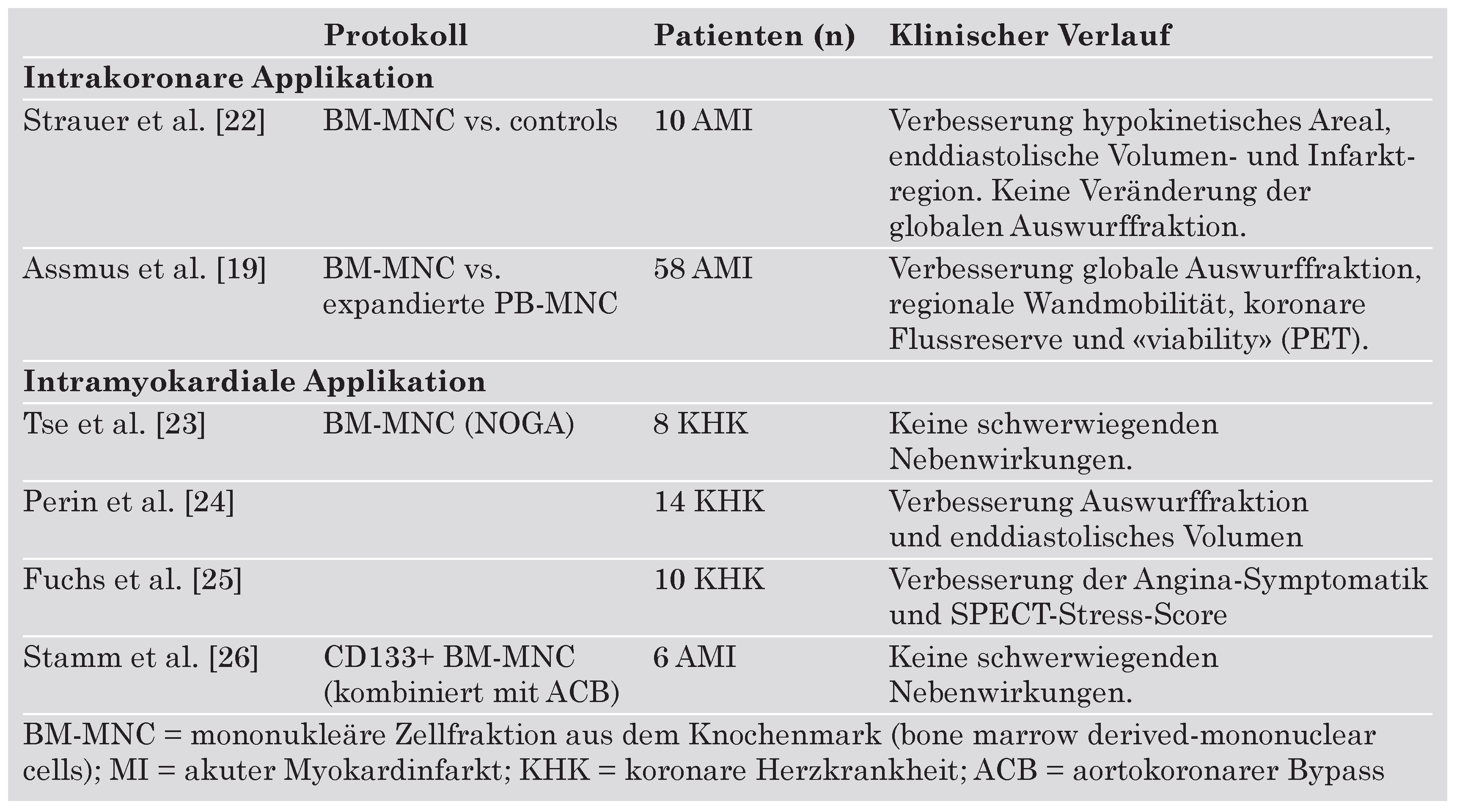

Tabelle 2.

Studien zur Applikation von mesenchymalen Stammzellen bei koronarer Herzkrankheit.

Tabelle 2.

Studien zur Applikation von mesenchymalen Stammzellen bei koronarer Herzkrankheit.

Zusammenfassend ist die intramuskuläre Gentherapie einfach, sicher und kann in hohen Dosen repetitiv lokal appliziert werden. Bewiesene Transfizierbarkeit quergestreifter Skelettmuskeln und die Möglichkeit einer längeren Überexpression angiogener Wachstumsfaktoren am Bedarfsort durch repetitive Gaben bilden eine gute Rationale für dieses Therapiekonzept.

Stammzelltherapie

Die Möglichkeiten einer Therapie kardiovaskulärer Erkrankungen mit adulten Stammzellen aus dem Knochenmark wurde mit dem Nachweis zirkulierender endothelialer Vorläuferzellen erstmals diskutiert [14]. Anfängliche Studien zielten zunächst weiterhin auf die Stimulation und Verbesserung der Neovaskularisation ischämischer Gewebe. So waren Kalka et al. die ersten, die die Ex-vivo-Expansion von endothelialen Vorläuferzellen aus dem Knochenmark und deren Readministration zur Verbesserung der Neovaskularisation im Tierversuch beschrieben [15]. Nachfolgende Gruppen verzichteten auf die Extraktion der rein endothelialen Vorläuferzellen, und verabreichten die gesamte BM-MNC (mononukleäre Zellfraktion aus dem Knochenmark [bone marrow derived-mononuclear cells])-Fraktion. Die Theorie dahinter ist, dass zum einen endotheliale Vorläuferzellen der BM-MNC-Fraktion in ischämische Gewebe einwandern und dort zu Endothelzellen differenzieren, und zum andern die für endotheliale Oberflächenmarker negative Fraktion der BM-MNC ebenfalls in ischämische Gewebe einwandern und in hohen Konzentrationen angiogene Wachstumsfaktoren ausschütten. Die Möglichkeiten, adulte Stammzellen mit typischen Oberflächenmarkern endothelialer Vorläuferzellen durch die Behandlung mit VEGF, GM-CSF, G-CSF oder mit Statinen aus dem Knochenmark zu mobilisieren und so angereichert aus dem peripheren Blut zu isolieren (peripheral blood mononuclear cell fraction [PB-MNC]), wurde von verschiedenen Gruppen getestet [16,17].

Therapeutic Angiogenesis using Cell Transplantation (TACT-Studie)

Die erste publizierte Studie zur autologen Transplantation von BM-MNC (bone marrow derived-mononuclear cells) und PB-MNC (peripheral blood mononuclear cell fraction) bei Patienten mit schwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit stammt von der TACT-Studiengruppe aus Japan. Insgesamt wurden 63 Patienten mit BM-MNC, PB-MNC oder Kochsalz behandelt und verglichen. Es wurde jeweils ein Volumen von 500 ml intramusklär an bis zu 40 Injektionsorten verabreicht (!). Obwohl es sich nicht um eine randomisierte, Plazebo-kontrollierte Studie mit ersichtlicher Definition eines primären Endpunktes handelt, sind die Resultate interessant. Es konnte einerseits durch molekularbiologische Techniken gezeigt werden, dass sich in der BM-MNCund PB-MNC-Fraktion endotheliale Vorläuferzellen mit typischen Oberflächenmarkern und MNC ohne typische endotheliale Oberflächenmarker, aber hohem Gehalt angiogener Wachstumsfaktoren wie VEGF, basic-FGF oder Angiopoietin, befinden. Die Autoren zeigen auch, dass eine signifikante hämodynamische Besserung der Beindurchblutung ausgedrückt als Knöchel-ArmIndex (ankle-brachial index [ABI]) und TcPO2 (transkutaner partieller Sauerstoffdruck)Anstieg in direkter Abhängigkeit von der Konzentration endothelialer Vorläuferzellen steht. Das klinische Resultat war deutlich besser bei Patienten in der Behandlungsgruppe mit BM-MNC, die als Zellfraktion eine ca. 500fach höhere Konzentration an endothelialen Vorläuferzellen im Vergleich zu PB-MNC aufwies [18].

Transplantation Of adult Progenitor cells in ischaemic heart disease (TOPCARE-AMI-Studie) und Bone Marrow Transfer to Enhance ST-Elevation Infarct Regeneration (BOOST-Studie)

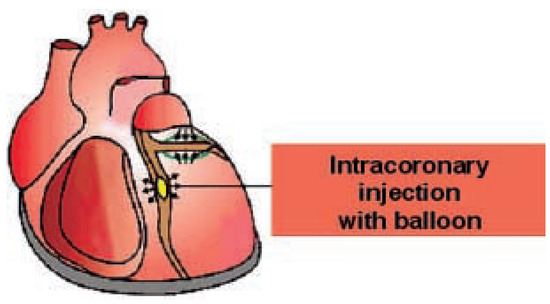

Noch einen Schritt weiter ist man in der kardiologischen Stammzellforschung. Pionierarbeit leistete hier das Düsseldorfer Team um Strauer, der erstmals bei einem 46jährigen Patienten mit einem grossen Vorderwandinfarkt eine intrakoronare Transplantation von BMMNC vorgenommen hat (Abb. 3). Laufende randomisierte Studien sind die TOPCAREAMI-Multizenter-Studie und die BOOSTStudie aus Hannover. Soweit die Daten heute bekannt sind, scheint die Transplantation adulter Stammzellen aus dem Knochenmark zu einer messbaren Verbesserung von Funktion und Perfusion des Myokards zu führen [19,20]. In welchem Masse diese Verbesserungen die Wirkungen der konventionellen Therapie übertreffen, ist allerdings noch schwer zu sagen. Hypothese beider Transplanationsstudien ist, dass BM-MNC oder aus dem Blut angereicherte Progenitoroder Stammzellen zur Regeneration infarzierten Myokardgewebes beitragen und die Neovaskularisation ischämischen Myokards verbessern können.

Abbildung 3.

Intrakoronare autologe Stammzell-Transplantation. Einige Tage nach Wiedereröffnung der Infarktarterie werden die nach Reinigung und Anreicherung aus dem Knochenmark oder dem peripheren Blut stammenden adulten Stammzellen kathetertechnisch in die zuvor behandelte, offene Koronararterie infundiert.

Patienten wird nach frischem Myokardinfarkt Knochenmark aus dem eigenen Beckenkamm entnommen, das dann nach Reinigung und Anreicherung von mononukleären Zellen per Herzkatheter in die koronare Infarktarterie injiziert wird. Dass tatsächlich nicht nur eine Differenzierung endothelialer Vorläuferzellen zu Endothelzellen, sondern auch eine Transdifferenzierung aus dem Knochenmark stammender Vorläuferzellen zu Kardiomyozyten stattfinden kann, wurde in weiblichen Patienten, die nach Knochenmarktransplantation von einem männlichen Spender gestorben waren, gezeigt. Im Herzen fanden sich 0,23% ± 0,06% Y-positive Kardiomyozyten, die nur aus dem transplantierten männlichen Knochenmark stammen konnten. Mesenchymale Stammzellen können also unter adäquaten Bedingungen in Kardiomyozyten differenzieren. Inwieweit dies auch mit therapeutisch intrakoronar applizierten BM-MNC stattfindet, ist noch nicht sicher bewiesen.

Es bestehen verschiedene Gründe zur Verwendung nicht-selektionierter mononukleärer Knochenmarkzellen (BM-MNC). Erstens ist die heutige In-vivo/Ex-vivo-Expansionstechnologie ungenügend, um ausreichend Stammzellen für eine regenerative autologe Transplantation zu erhalten. Zweitens besitzen wahrscheinlich verschiedene BM-MNCSubpopulationen die potentielle Kapazität einer Transdifferenzierung zu Kardiomyozyten und damit einer therapeutischen Wirksamkeit. Drittens muss angenommen werden, dass die Gabe verschiedener Knochenmarkzellen in einen Cocktail verschiedene Wachstumsfaktoren ausschütten, die vermutlich synergistisch zu der Aktion der Vaskulogenese regenerativer Stammzellen ist.

Referenzen

- Carmeliet, P. Mechanisms of angiogenesis and arteriogenesis. Nature Med 2000, 6, 389–395. [Google Scholar] [CrossRef]

- Asahara, T.; Masuda, H.; Takahashi, T.; et al. Bone marrow origin of endothelial progenitor cells responsible for postnatal vasculogenesis in physiological and pathophysiological neovascularization. Circ Res 1999, 85, 221–228. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Isner, J.M.; Takayuki, A. Angiogenesis and vasculogenesis as therapeutic strategies for postnatal neovascularization. J Clin Invest 1999, 103, 1231–1236. [Google Scholar] [CrossRef]

- Isner, J.M. Myocardial gene therapy. Nature 2002, 415, 234–239. [Google Scholar] [CrossRef]

- Baumgartner, I.; Isner, J.M. Somatic gene therapy in the cardiovascular system. Ann Rev Physiol 2001, 63, 427–450. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Ylä-Herttuala, S.; Alitalo, K. Gene transfer as a tool to induce therapeutic vascular growth. Nature Med 2003, 9, 694–701. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Grines, C.; Rubanyi, G.M.; Kleiman, N.S.; Marrott, P.; Watkins, M.W. Angiogeneic gene therapy with adenovirus 5 fibroblast growth factor-4 (Ad5FGF-4): A new option for the treatment of coronary artery disease. Am J Cardiol 2003, 92, 24–31. [Google Scholar] [CrossRef]

- Rajagopalan, S.; Mohler, E.R.; Lederman, R.J.; et al. Regional angiogenesis with vascular endothelial growth factor in peripheral arterial disease. Circulation 2003, 108, 1933–1938. [Google Scholar] [CrossRef]

- Dor, Y.; Djonov, V.; Abramovitch, R.; et al. Conditional switching of VEGF provides new insights into adult neovascularization and pro-angiogenic therapy. EMBO J 2002, 21, 1939–1947. [Google Scholar] [CrossRef]

- Baumgartner, I.; Pieczek, A.; Manor, O.; et al. Constitutive expression of phVEGF165 following intramuscular gene transfer promotes collateral vessel development in patients with critical limb ischemia. Circulation 1998, 97, 1114–1123. [Google Scholar] [CrossRef]

- Shyu, K.G.; Manor, O.; Magner, M.; Yancopoulos, G.D.; Isner, J.M. Direct intramuscular injection of plasmid DNA encoding angiopoietin-1 but not angiopoietin-2 augments revascularization in the rabbit ischemic hindlimb. Circulation 1999, 98, 2081–2087. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Comerota, A.J.; Throm, R.C.; Miller, K.; et al. Naked plasmid DNA encoding fibroblast growth factor type 1 for the treatment of end-stage unreconstructible lower extremity ischemia: Preliminary results of a phase I trial. J Vasc Surg 2002, 35, 930–936. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Baumgartner, I.; Chronos, N.; Comerota, A.; et al. Distribution and expression of FGF-1 transgene in lower limb muscle of individuals with severe PAOD. AHA (abstract) 2004. [Google Scholar]

- Asahara, T.; Murohara, T.; Sullivan, A.; et al. Isolation of putative progenitor endothelial cells for angiogenesis. Science 1997, 275, 964–967. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Kalka, C.; Masuda, H.; Takahashi, T.; et al. Transplantation of ex vivo expanded endothelial progenitor cells for therapeutic neovascularization. Proc Nat Acad Sci USA 2000, 97, 3422–7. [Google Scholar] [CrossRef]

- Takahashi, T.; Kalka, C.; Masuda, H.; et al. Ischemiaand cytokine-induced mobilization of bone-marrow-derived endothelial progenitor cells for neovascularization. Nature Med 1999, 5, 434–438. [Google Scholar] [CrossRef]

- Dimmeler, S.; Aicher, A.; Vasa, M.; et al. HMG-CoA reductase inhibitors (statins) increase endothelial progenitor cells via the PI 3-kinase/Akt pathway. J. Clin. Invest. 2001, 108, 391–7. [Google Scholar] [CrossRef]

- Tateishi-Yuyama, E.; Matsubara, H.; Murohara, T.; et al. Therapeutic angiogenesis for patients with limb ischaemia by autologous transplantation of bone-marrow cells: A pilot study and a randomized controlled trial. Lancet 2002, 360, 427–35. [Google Scholar] [CrossRef]

- Assmus, B.; Schachinger, V.; Teupe, C.; et al. Transplantation of progenitor cells and regeneration enhancement in acute myocardial infarction (TOPCARE-AMI). Circulation 2002, 106, 3009–3017. [Google Scholar] [CrossRef]

- Wollert, K.C.; Meyer, G.P.; Lotz, J.; et al. Intracoronary autologous bone-marrow cell transfer after myocardial infarction: The BOOST randomised controlled clinical trial. Lancet 2004, 364, 141–148. [Google Scholar] [CrossRef]

- Dormandy, J.A.; Heeck, L.; Vig, S. Peripheral Arterial Occlusive Disease: Clinical Data for Decision Making; W.B. Saunders: Philadelphia, PA, USA, 1999. [Google Scholar]

- Strauer, B.E.; Brehm, M.; Zeus, T.; et al. Repair of infarcted myocardium by autologous intracoronary mononuclear bone marrow cell transplantation in humans. Circulation 2002, 106, 1913–1918. [Google Scholar] [CrossRef]

- Tse, H.F.; Kwong, Y.L.; Chan, J.K.; Lo, G.; Ho, C.L.; Lau, C.P. Angiogenesis in ischaemic myocardium by intramyocardial autologous bone marrow mononuclear cell implantation. Lancet 2003, 361, 47–49. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Perin, E.C.; Dohmann, H.F.R.; Borojevic, R.; et al. Transendocardial autologous bone marrow cell transplantation for severe, chronic ischemic heart failure. Circulation 2003, 107, 2291–302. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Fuchs, S.; Satler, L.F.; Kornowski, R.; et al. Catheter-based autologous bone marrow myocardial injection in no-option patients with advanced coronary artery disease: A feasibility study. JACC 2003, 41, 1721–1724. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Stamm, C.; Westphal, B.; Kleine, H.D.; et al. Autologous bonemarrow stem-cell transplantation for myocardial regeneration. Lancet 2003, 361, 45–46. [Google Scholar] [CrossRef]

© 2004 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.