Summary

A national annual survey of cardiac procedures (percutaneous and surgical) is carried out since 1987, using a standardized questionnaire. We present the data of the year 2001 about percutaneous interventions for every center in the country, be it of the public academic, public non academic, or private sector.

A total of 30 454 coronary angiographies (+ 0.2% compared with 2000), 11 803 percutaneous coronary interventions (PCI) (+ 6%) were performed during the year 2001 in the 26 Swiss centers (5 university hospitals, 10 public non university hospitals and 11 private clinics). Diagnostic studies resulted in percutaneous revascularization in 39% of cases, 73% of PCI were performed at the time of the diagnostic study (ad hoc), 87% were single vessel PCI, and 11% were performed during acute myocardial infarction (AMI).

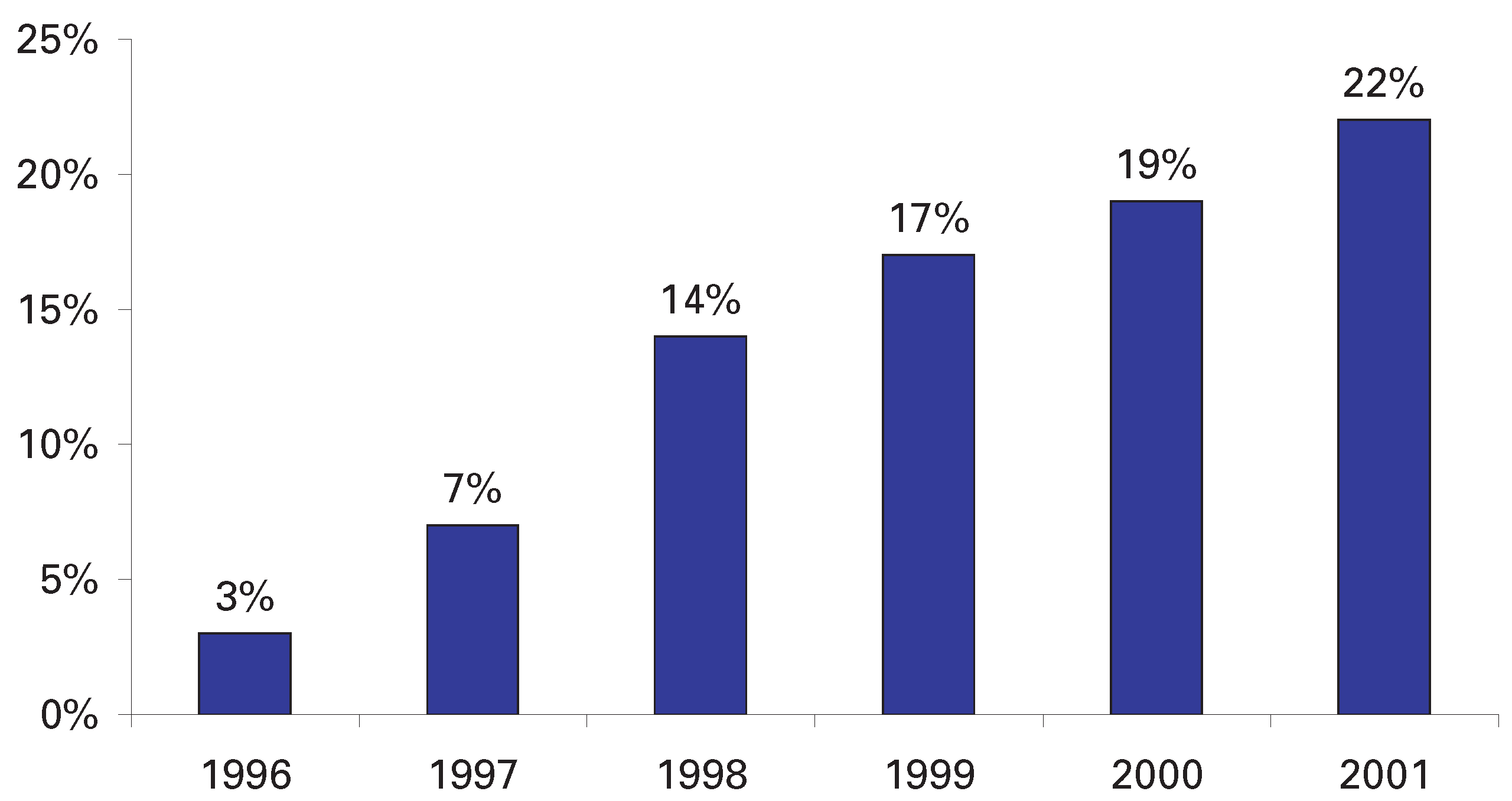

Stents were implanted in 82% of cases (drug eluting 0.3%), glycoprotein IIb/IIIa antagonists were used in 22% of cases (important variability among centers).

Other techniques were relatively rarely used: brachytherapy (2%), sonotherapy (0.6%) and Rotablator (0.3%). Laser angioplasty, directional atherectomy and laser wire recanalization were barely used (<0.1%). Distal protection devices were used in 2.8% of the cases. Additional diagnostic tools like intracoronary (ic) pressure (2%), ic Doppler (1.4%), ic ultrasound (2.5%) were used, but exceptionally.

The average case load for the 175 operators performing diagnostic studies was 174 cases per year while the case load for the 113 interventionalists was 104 interventions per year.

Reported intra-hospital PCI related mortality was 0.5%, PCI related AMI incidence 0.9% and emergency coronary aortic bypass graft incidence 0.1%.

The following non coronary percutaneous procedures were reported: 15 alcohol ablations for septal hypertrophy, 28 mitral, 14 aortic, and 14 pulmonary valvuloplasties, 43 closures of patent ductus arteriosus (PDA), 154 closures of patent foramen ovale (PFO), 47 closures of atrial septal defects (ASD), 2 closures of ventricular septal defects (VSD), and 5 aortic coarctation angioplasties.

Of all the procedures (coronary and non coronary), 38% were performed at the university hospitals.

Key words: angioplasty; balloon valvuloplasty; coronary artery disease; quality control

Résumé

Une évaluation annuelle des interventions cardiaques (percutanées et chirurgicales) est effectuée depuis 1987 sur la base d'un questionnaire standard. Nous présentons les données de l'année 2001 concernant les interventions percutanées effectuées dans chaque centre du pays, qu'il soit du secteur public académique, public non académique ou du secteur privé.

Au total, 30 454 coronarographies ont été réalisées (+ 0,2% par rapport à l'année 2000), ainsi que 11 803 interventions coronariennes percutanées (PCI) (+ 6%) durant l'année 2001 dans les 26 centres de Suisse (5 hôpitaux universitaires, 10 hôpitaux publics non universitaires et 11 cliniques privées). Les examens diagnostiques ont débouché sur une revascularisation percutanée dans 39% des cas; 73% des PCI ont été réalisées au moment de l'examen diagnostique (ad hoc), 87% étaient limitées à un seul vaisseau et 11% réalisées au cours d'un infarctus myocardique aigu (AMI).

Des stents ont été implantés dans 82% des cas (drug eluting 0,3%) et l'utilisation d'antagonistes des GP IIb/IIIa s'est élevée à 22% (variabilité importante entre les centres).

Le recours à d'autres techniques a été relativement rare: brachythérapie (2%), sonothérapie (0,6%), et Rotablator (0,3%). L'angioplastie au laser, l'athérectomie directionnelle et la recanalisation au laser ont été très peu utilisées (<0,1%). Les dispositifs de protection distale ont été utilisés dans 2,8% des cas. Des outils diagnostiques additionnels tels que la mesure de pression intracoronaire (2%), le Doppler (1,4%) et l'ultrason (2,4%) endocoronaire n'ont été utilisés qu'exceptionnellement.

Le nombre de cas effectués en moyenne par les 175 opérateurs procédant à des examens diagnostics était de 174 cas sur l'année, alors que les 113 opérateurs interventionnels ont procédé en moyenne à 104 interventions sur l'année.

La mortalité intra-hospitalière liées aux interventions percutanées a été de 0,5%, des infarctus ont compliqué 0,9% des procédures et le recours à un pontage aorto-coronarien (PAC) a été nécessaire dans 0,1% des cas.

Les interventions non coronariennes suivantes ont été rapportées: 15 alcoolisations du septum interventriculaire pour hypertrophie septale, 28 valvuloplasties mitrales, 14 valvuloplasties aortiques, 14 valvuloplasties pulmonaires, 43 fermetures de canal artériel, 154 fermetures de foramen ovale perméable (FOP), 47 fermetures de communication intraauriculaire (ASD), 2 fermetures de communication intra-ventriculaire (VSD) et 5 angioplasties pour coarctation de l'aorte.

38% de toutes les procédures (coronariennes et non coronariennes) ont été effectuées dans les centres universitaires.

Mots clés: angioplastie; valvuloplastie percutanée; maladie coronarienne; contrôle de qualité

Introduction

Les statistiques annuelles récoltées en Suisse depuis 1987 [

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12] doivent nous permettre de collecter des données concernant le genre d'activité effectuée dans les salles de cathétérisme en Suisse, et le volume de cette activité. De plus, elles doivent permettre de préciser les habitudes des différents centres et nous apporter des informations concernant l'implémentation de nouvelles procédures. Etant donné qu'il s'agit de procédures invasives avec apport régulier de techniques nouvelles, il est important de disposer d'informations sur la sécurité de ces procédures, notamment en disposant des données de morbidité et de mortalité induite. Les données nationales ainsi récoltées contribuent à un contrôle de qualité au niveau Suisse et alimentent également le registre européen de cardiologie invasive/interventionnelle qui constitue un instrument international de contrôle de qualité.

Méthodes

Un questionnaire est adressé annuellement à tous les centres de cardiologie invasive ou interventionnelle par le «Groupe de Travail de Cardiologie Interventionnelle et Syndromes Coronariens Aigus» de la Société Suisse de Cardiologie. Ce questionnaire reprend les items récoltés par la Société Européenne de Cardiologie. Les 28 centres contactés (5 centres universitaires, 2 centres de cardiologie pédiatrique, 10 hôpitaux publics non universitaires et 11 cliniques privées) ont tous renvoyé le questionnaire dûment complété. Il est à noter que depuis l'année 2000, les interventions cardiaques chirurgicales sont publiées séparément par la Société Suisse de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire.

Nous avons utilisé les définitions suivantes:

Coronarographie: Examen diagnostique par cathétérisme cardiaque avec imagerie des artères coronaires, indépendamment de la réalisation durant la même séance d'autres examens diagnostiques ou procédures interventionnelles. Les angioplasties coronariennes électives isolées sont également comptées.

PCI (percutaneous coronary intervention): Angioplastie coronarienne, indépendamment du matériel utilisé, détaillées en procédures limitées à un vaisseau ou à plusieurs vaisseaux (multi-vessel PCI). Si l'angioplastie est réalisée lors de la même séance que la coronarographie diagnostique sur laquelle l'indication repose, il s'agit d'une «ad hoc PCI». Une angioplastie réalisée au cours d'un infarctus myocardique aigu est considérée comme thérapie primaire de l'infarctus (primary PCI).

Valvuloplastie: Traitement de sténoses valvulaires cardiaques par voie percutanée, au moyen d'un ballon adapté.

Comme les années précédentes, les interventions ont été rapportées par cas. Ainsi de multiples dilatations effectuées au cours de la même séance comptent comme une PCI, au même titre que l'implantation de plusieurs stents chez le même patient lors de la même séance comptent comme une implantation de stent. Une PCI élective avec implantation de stent compliquée d'un infarctus est comptée dans toutes les rubriques concernées ainsi que dans la rubrique coronarographie. Un même patient peut être saisi à plusieurs reprises au cours de l'année.

Les données ainsi que le manuscript ont été soumis aux membres du comité pour correction avant la publication.

Résultats

Structure des centres suisses

En 2001, la cardiologie interventionnelle en suisse est structurée de la manière suivante. On recense 28 centres disposant de salles de cathétérisme dont 2 centres essentiellement réservés à l'activité pédiatrique. Contrairement aux années précédentes, aucun centre ne se limite à une activité exclusivement diagnostique, en effet, une activité a débuté à Winterthour qui était le dernier centre à se limiter à une activité diagnostique jusque là. Parmis les 28 centres, 18 travaillent avec une salle de cathétérisme, 9 centres disposent de 2 salles et un centre (HCU Genève) dispose de 3 salles de cathétérisme. Alors que 20 centres bénéficient d'une chirurgie cardiaque sur site, les autres centres recourent en cas de nécessité aux service d'un service de chirurgie cardiaque situé à proximité. Le nombre de médecins effectuant des coronarographies diagnostiques a augmenté à 175 (163 en 2000) et le nombre de médecins avec activité interventionnelle a passé à 120 (112 en 2000).

Interventions percutanées

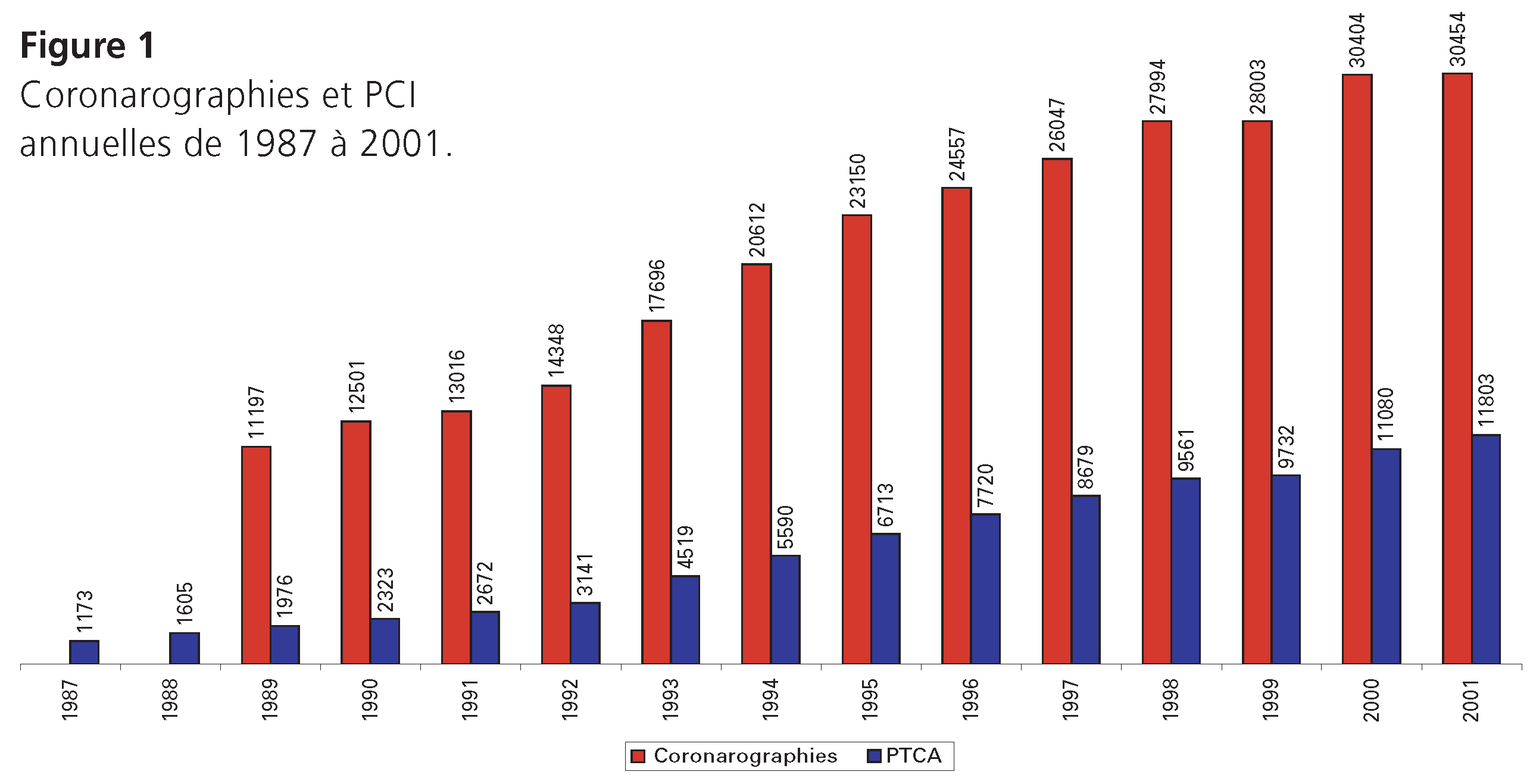

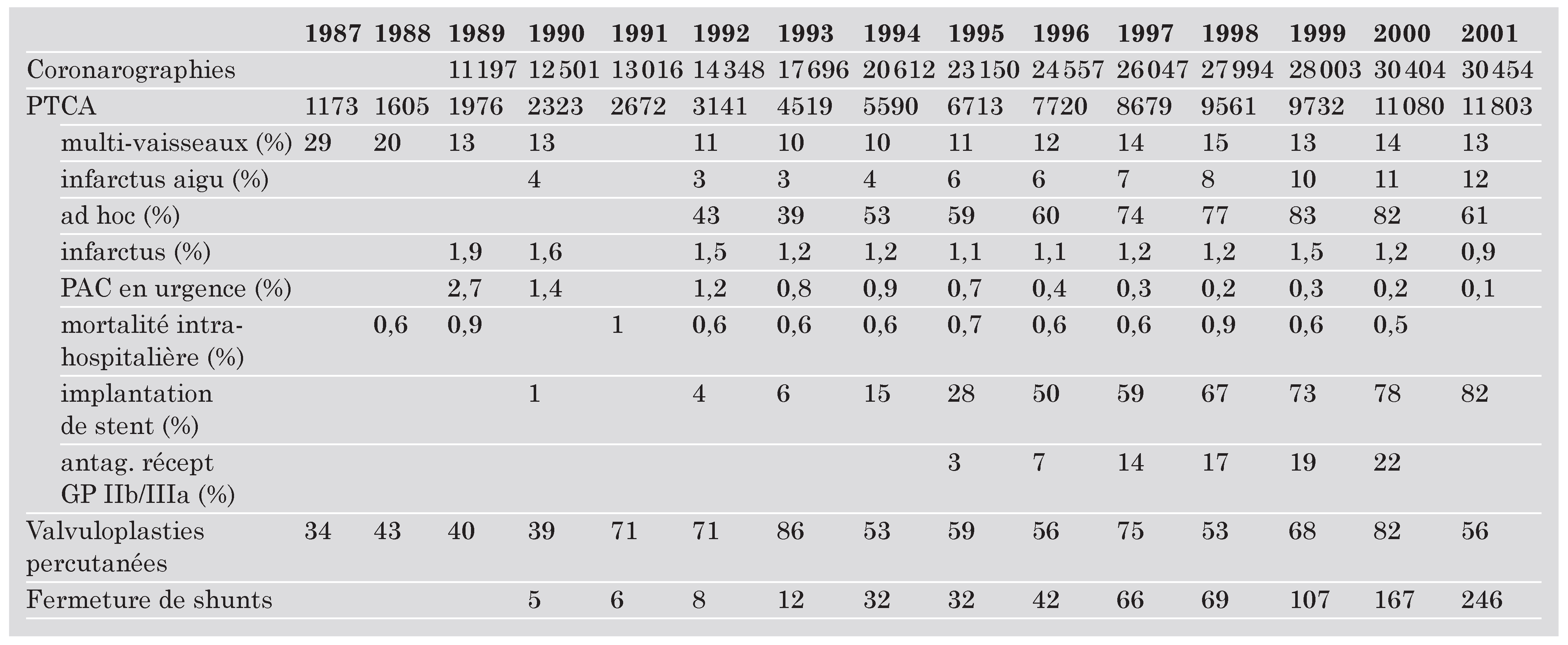

Le nombre d'interventions cardiaques percutanées est résumé dans le

tabelle 1. Après un progression du nombre de coronarographies et d'angioplasties coronaires annuelles de 1999 à 2000, on assiste à un fléchissement de la croissance en 2001, comme en témoigne la

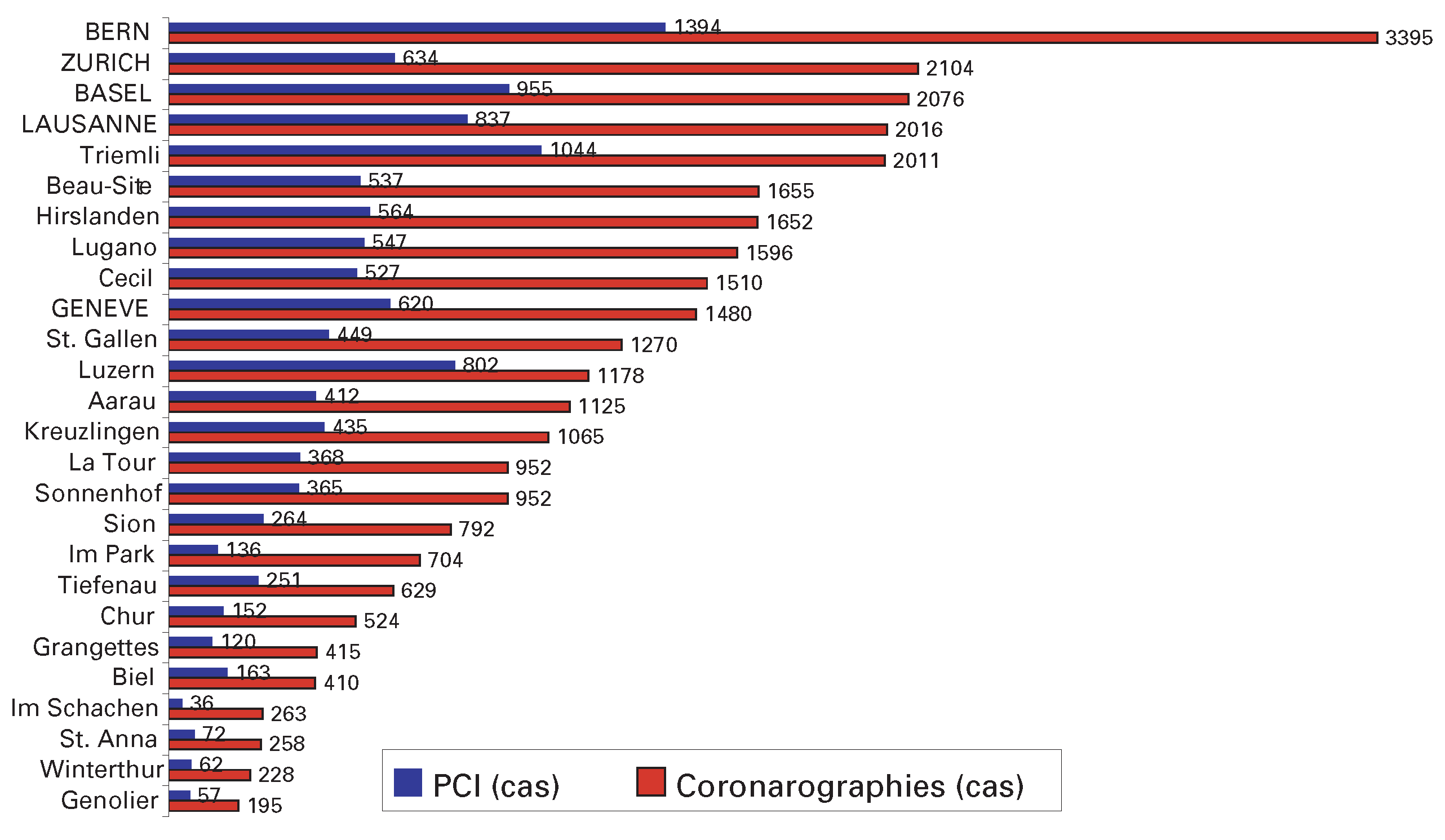

Figure 1. Le nombres de procédures effectuées dans les différents centres est résumé dans la

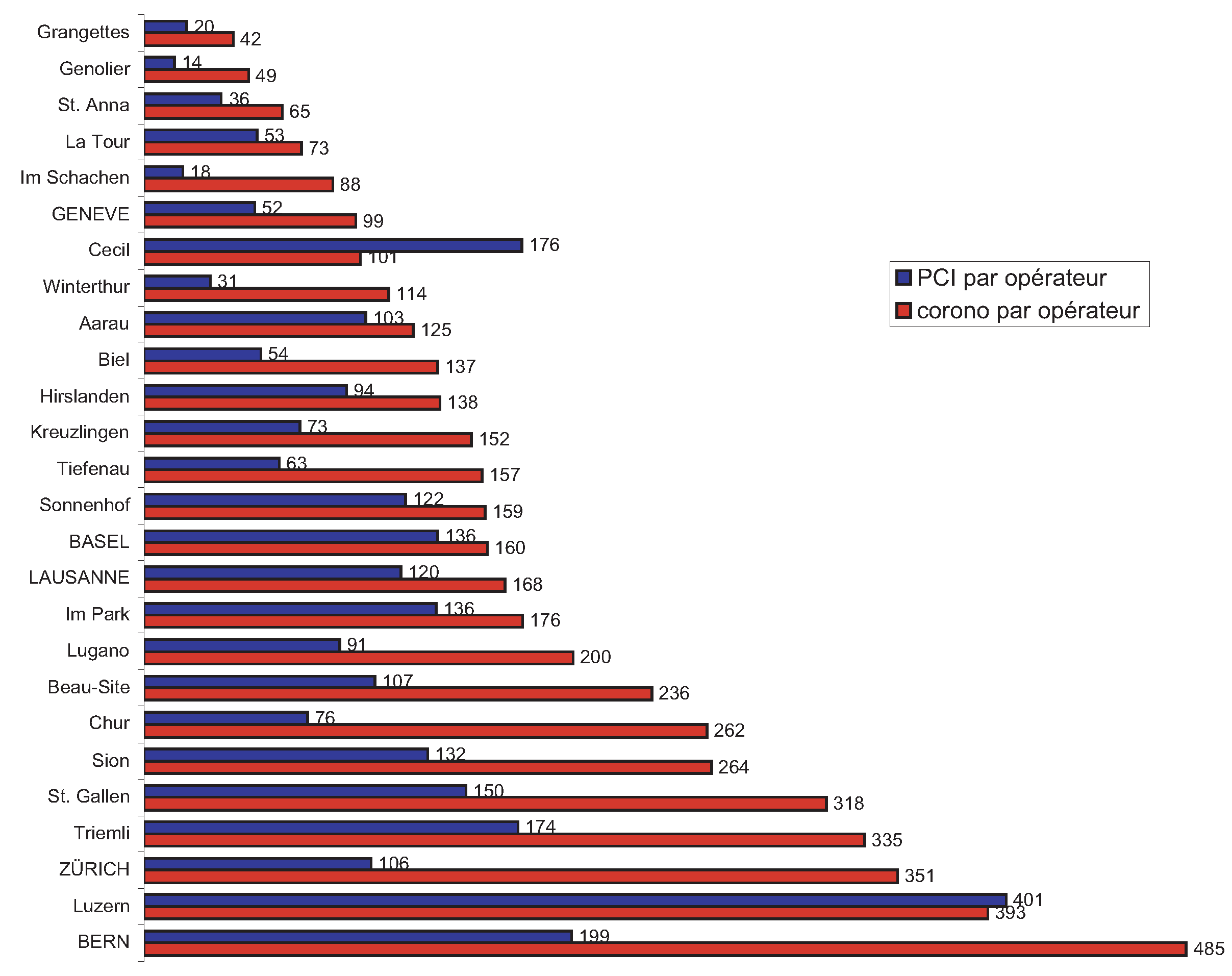

Figure 2. Les interventions diagnostiques ont débouché sur une intervention percutanée dans 39% des cas (36% en 2000). Les 113 cardiologues interventionnels ont effectué 98 interventions en moyenne (14 à 401). Les centres ont effectué en moyenne 1151 coronarographies (range: 195–3394) et 454 PCI (range: 36–1394). La

Figure 3 donne un aperçu du nombre de cathétérismes diagnostiques et interventionnels effectués par examinateur selon les centres privés (indications des hôpitaux publics incomplètes).

La proportion de dilatations «ad hoc» a relativement diminué à 73% des interventions contre 83% l'année précédente. La proportion d'interventions multi-vasculaires est resté relativement stable à 13% (14% en 2000).

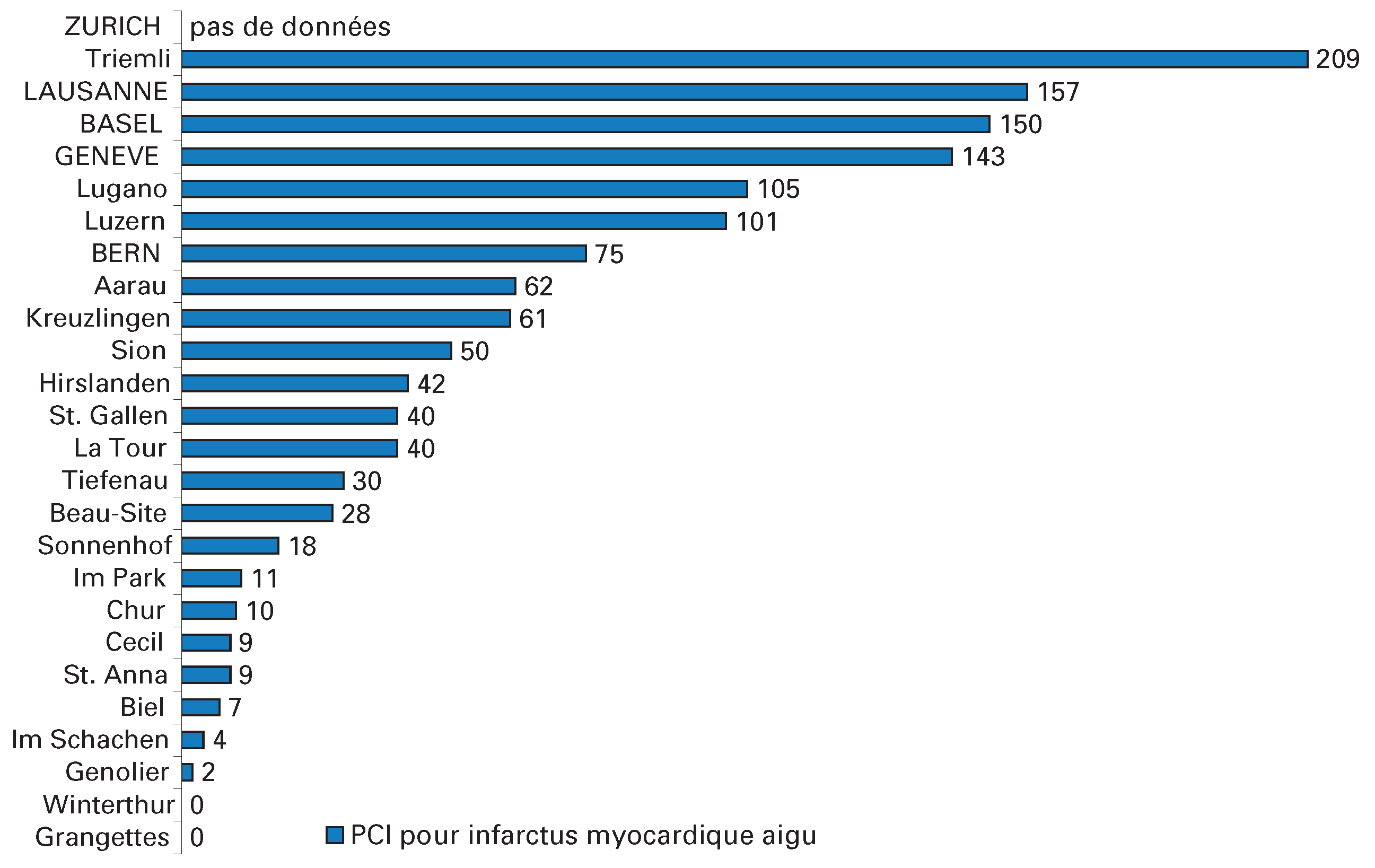

Avec 12% d'interventions effectuées dans le cadre d'un infarctus myocardique aigu, la tendance croissante observée les années précédentes se poursuit (10% en 1999, 11% en 2000). Le nombre d'interventions effectuées pour un infarctus myocardique aigu dans les différents centres qui répertorient ce type d'activité est décrit dans la

Figure 4. Une approche radiale ou brachiale a été rapportée dans 102 cas (96 cas en 2000), correspondant à 0,9% des examens. Après avoir assisté à une nette augmentation du recours à des systèmes de fermeture du point de ponction en 2000, l'utilisation de ces systèmes est restée stable, rapportée dans 40% des cas (39% en 2000). On trouve en première ligne les systèmes de bouchon de collagène (env. 55%), puis les fermetures par suture (env. 45%). A noter que la plupart des centres ayant recours à ces systèmes se limitent à une seule technique.

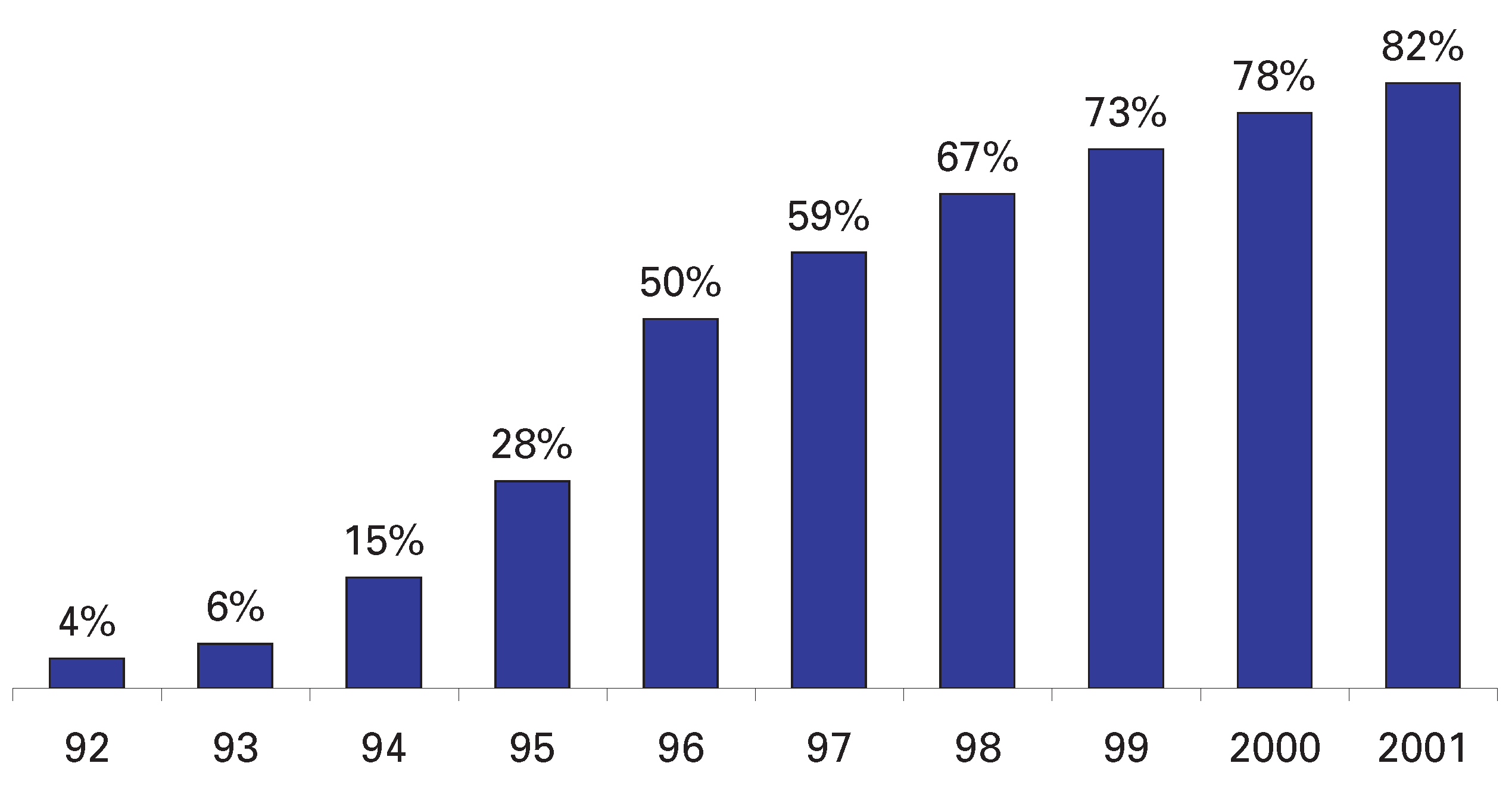

L'augmentation du recours aux endoprothèses (stents) coronaires se poursuit (

Figure 6), celles-ci ont été implantées dans 9762 procédures (82%) en 2001 (79% des procédures en 2000). Ce chiffre ne reflète toutefois pas le nombre de stents implantés, plusieurs stents pouvant être implantés au cours d'une même procédure.

Le recours à d'autres méthodes de revascularisation coronaire est resté restreint, tout comme les années précédentes, les méthodes suivantes représentant ensemble moins de 0,6% des interventions. Les chiffres rapportés sont les suivants: athérectomie directionnelle (2 cas), Rotablator (35 cas), guides/cathéters laser (2 cas), brachythérapie pour traitement de la resténose intra-stent (257 cas), sonothérapie (65 cas). Aucun cas de revascularisation transmyocardique au laser n'a été rapporté.

Le recours à un dispositif de protection vasculaire distale a été rapporté dans 324 cas (2,8%), en régression par rapport à 2000 (365 cas), année ou l'on avait enregistré une nette augmentation du recours à cette technique par rapport aux années précédentes (105 cas en 1999).

L'utilisation de guides pression en 2001 (311 cas soit 2,6% des PCI), d'ultrason et Doppler intra-coronaire (respectivement 302 [2,6%] et 178 cas [1,5%]) bien que toujours marginal, est en augmentation continue par rapport aux deux années précédentes et n'est plus limité aux programmes de recherche des centres universitaires.

Le recours à une pompe à contre-pulsion intra-aortique est rapporté dans 211 cas (1,8% des PCI) en 2001, sans évolution nette par rapport à l'année précédente (202 cas soit 2% des PCI). Quatre cas d'utilisation d'une assistance ventriculaire gauche percutanée ont été rapportés dans un des centres universitaires.

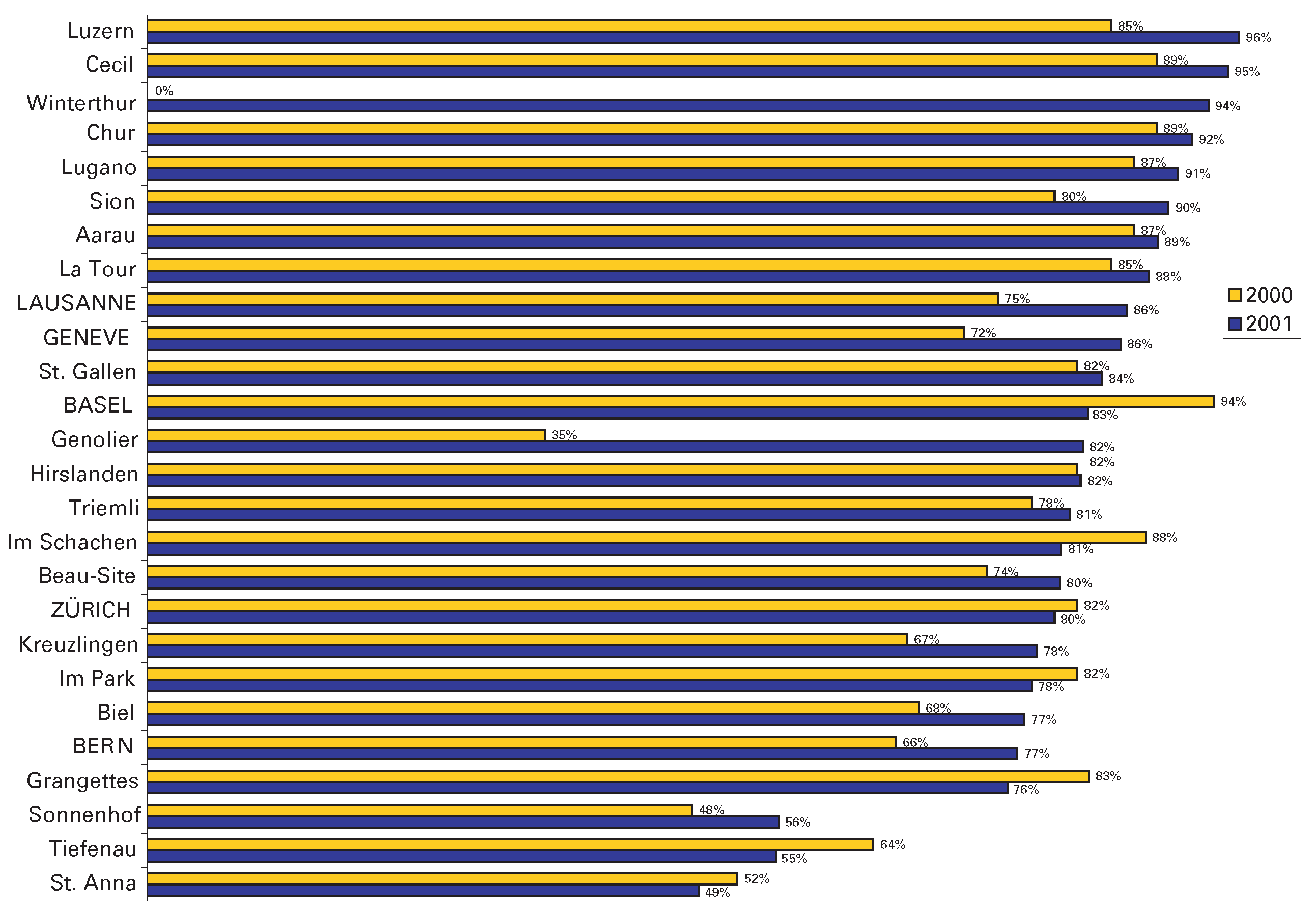

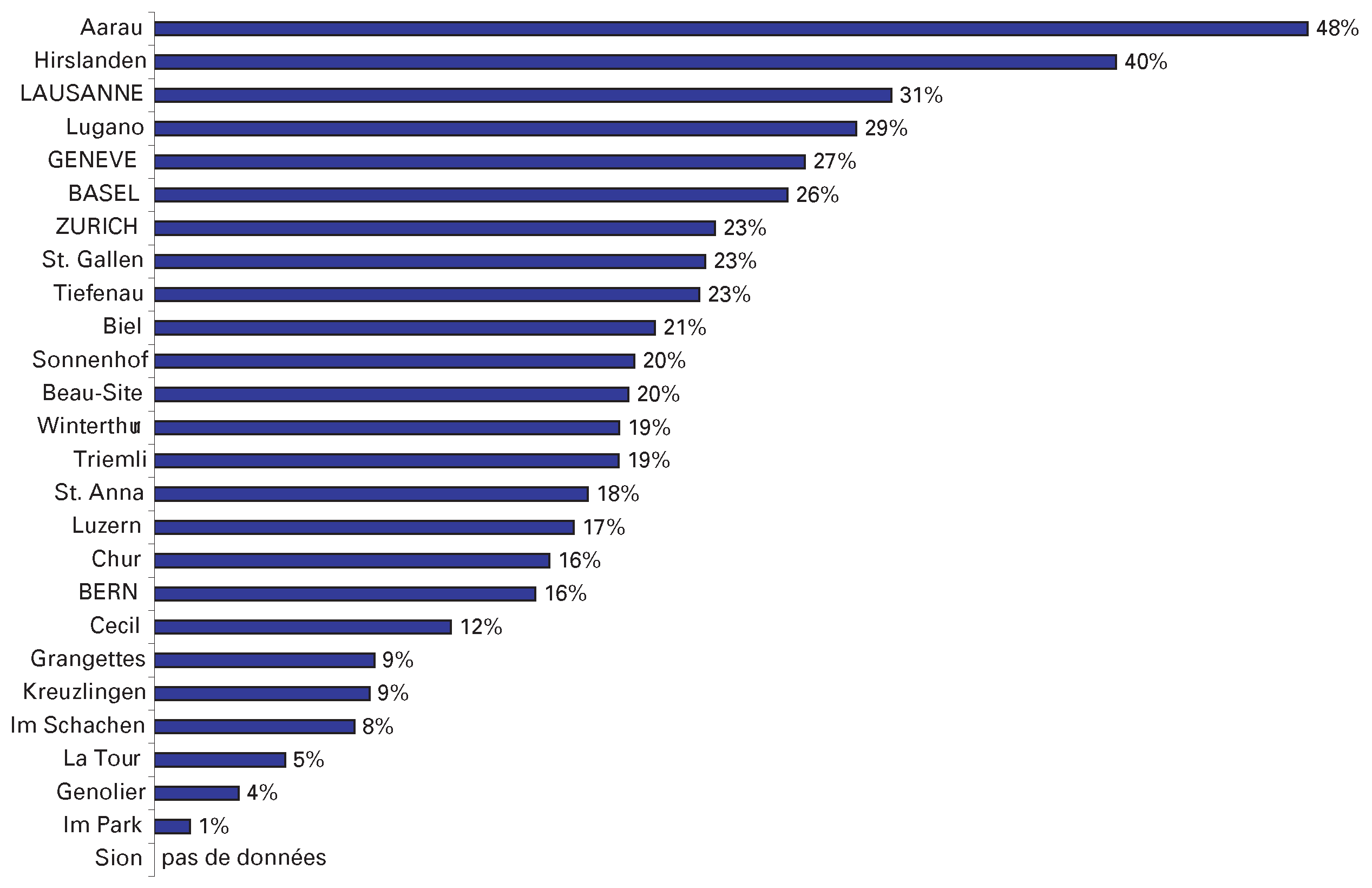

Les anti-GP-IIb/IIIa sont utilisés en Suisse depuis 1996 de manière notable, avec une augmentation annuelle qui se poursuit en 2001. Bien que le recours à ces traitements anti-aggrégants reste très hétérogène dans les différents centres, l'utilisation de ces derniers a été rapportée dans 22% des PCI (

Figure 7: évolution annuelle;

Figure 8: répartition entre les centres).

Complications

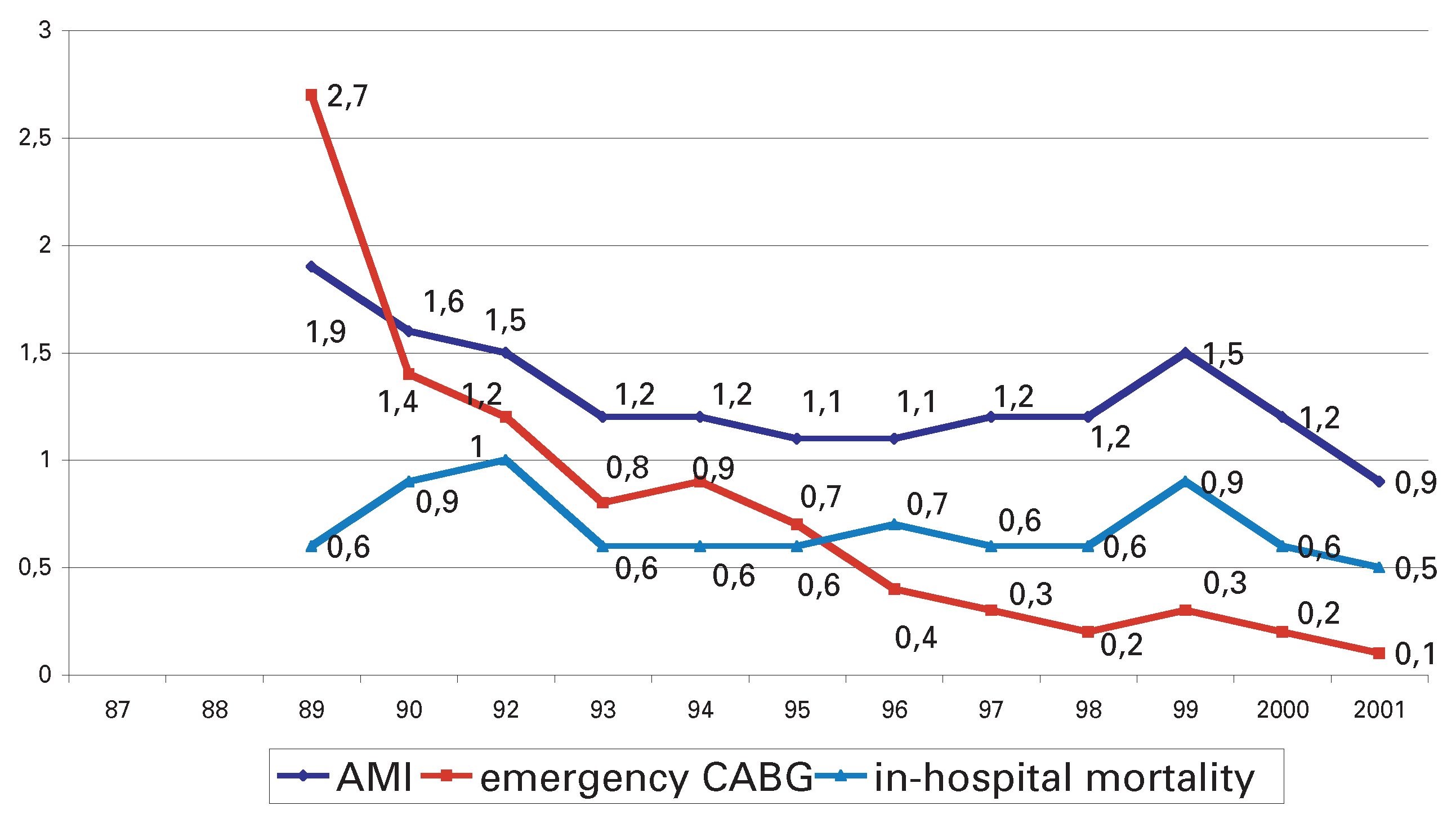

La mortalité rapportée, liée aux interventions percutanées, est restée relativement stable, se situant entre 0,6% (1987) et 1,0% (1992) au cours des douze dernières années. Elle est rapportée à 0,5% en 2001.

Les infarctus secondaires à une procédure sont en diminution sur les douze dernières années. Ils ont été rapportés dans 0,9% des interventions en 2001, contre 1,9% en 1987 (

Figure 9). L'amélioration la plus spectaculaire concerne la nécessité du recours à la chirurgie cardiaque pour un pontage en urgence au cours de la même période, passant de 2,7% des interventions en 1987 à 0,1% des interventions en 2001. Cette évolution de la mortalité/morbidité liée aux procédures est certainement attribuable aux nombreux progrès et améliorations techniques survenus durant cette période, sécurisant les procédures en diminuant drastiquement les échecs de revascularisation ainsi que le taux de réocclusion précoce. Ces données sous-estiment possiblement la réalité et sont à interpréter avec prudence, étant donné qu'un enregistrement incomplet des complications est vraisemblable dans un registre de ce type.

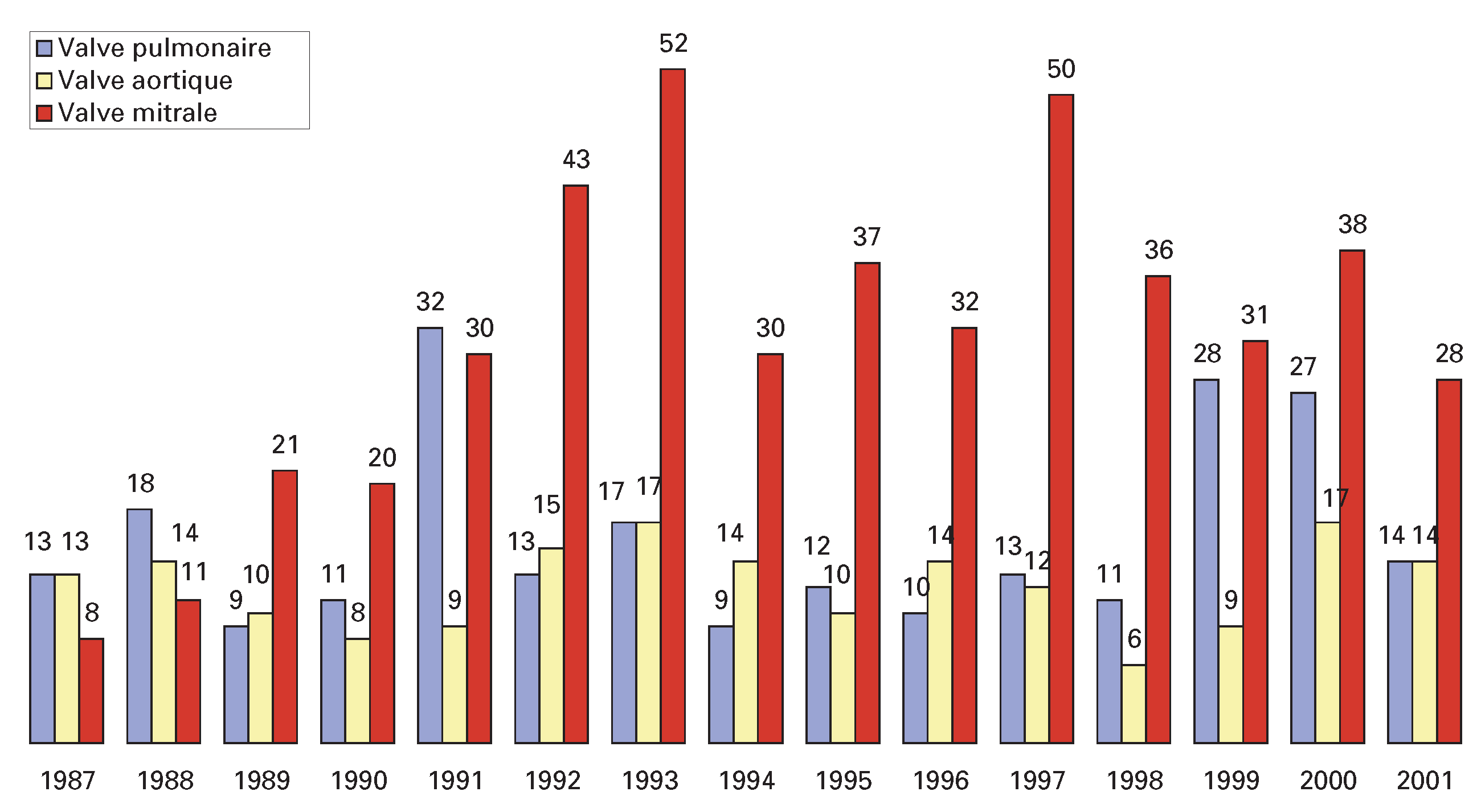

Interventions non coronaires

Les interventions non coronaires suivantes ont également été rapportées (

Figure 10 and

Figure 11):

56 (82) valvuloplasties par voie percutanée (soit 28 valvuloplasties mitrales, 14 valvuloplasties aortiques, 14 valvuloplasties pulmonaires). 246 (221) fermetures de shunts (43 fermetures de canal artériel, 154 fermetures de foramen ovale perméable, 47 fermetures de communication interauriculaire et 2 fermetures de communication interventriculaire) et 15 (11) alcoolisations du septum interventriculaire pour cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Enfin 5 (7) dilatations de coarctation de l'aorte ont été réalisées.

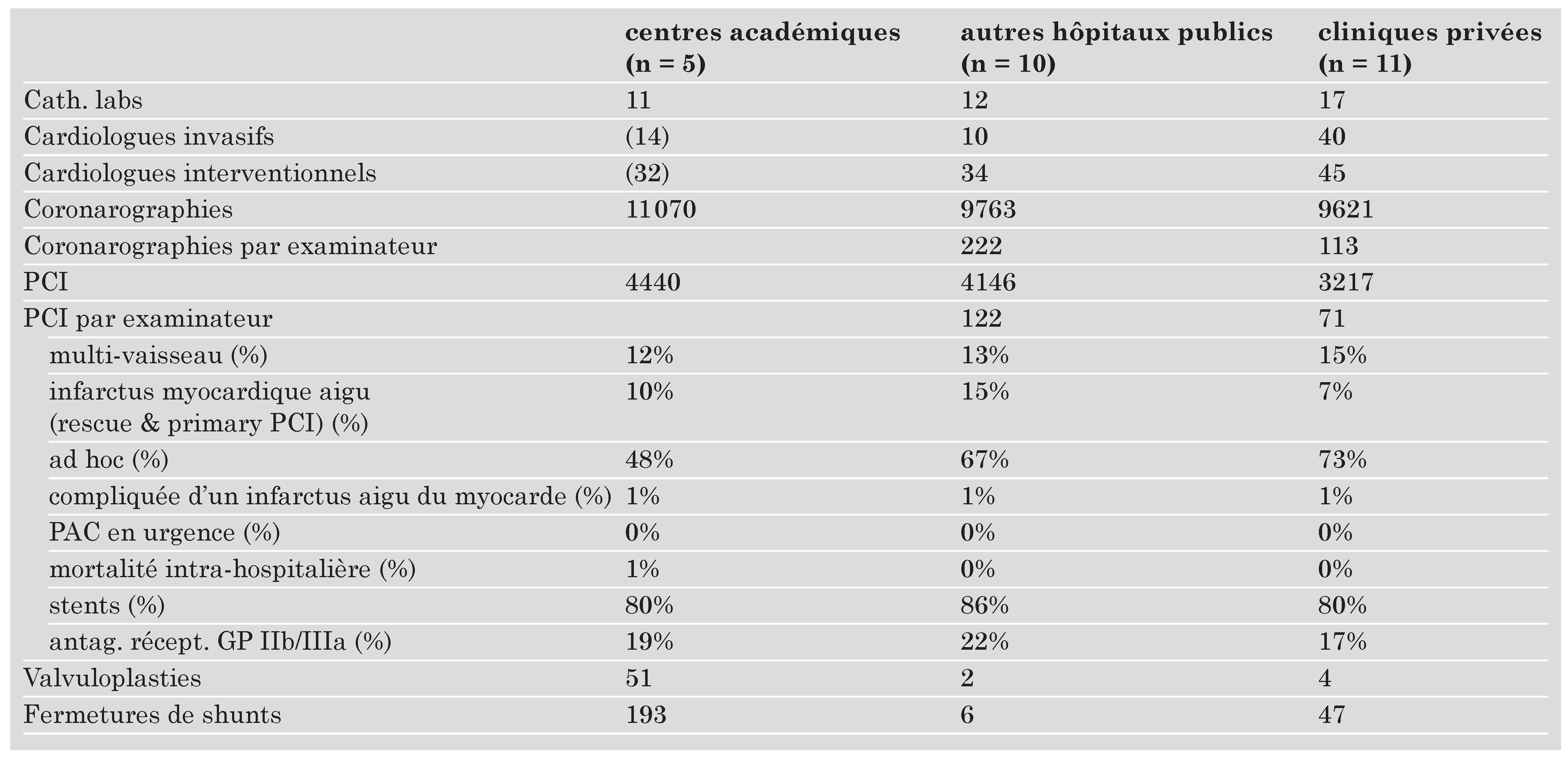

Comparaison entre secteur académique, privé et public

La répartition des interventions entre les diverses catégories d'hôpitaux est résumée dans le

tabelle 2. Par rapport à l'année précédente, on constate une augmentation des interventions dans le secteur public non académique avec 4146 cas de PCI (+ 446), dans le secteur privé avec 3217 cas de PCI (+ 185). La proportion d'interventions réalisées dans les 5 hôpitaux universitaires est restée stable avec 4440 cas de PCI (+ 92) correspondant à 38% des interventions.

Discussion

Les données rapportées sont sujettes à plusieurs limitations et doivent être interprétées avec prudence. En effet, les données du registre sont obtenues par les communications libres des différents centres. Les bases de données locales sont hétérogènes (certains centres disposent d'une base de donnée dédiée, avec personne dédiée à la gestion des données, alors que d'autres n'ont ni l'un ni l'autre) et il peut exister des variations quant aux définitions appliquées, notamment en ce qui concerne les infarctus liés à la procédure, tous ces éléments pouvant contribuer notamment à une sous-estimation des complications (mortalité, morbidité) liées à l'activité interventionnelle. En dépit de ces limitations, les tendances suivantes peuvent être dégagées.

Après une augmentation nette du nombre de coronarographies et PCI observée en 2000 et attribuée essentiellement à l'augmentation de l'activité dans les centres publics non académiques et les centres privés, on assiste à une relative stagnation de l'activité (coronarographies + 0,2%, PCI + 6% en 2001, respectivement + 4% et + 14% en 2000), comme elle avait déjà été observée en 1999.En conséquence, et compte tenu du nombre stable d'opérateurs, le nombre moyen de cas effectués par opérateur est stabilisé depuis 1999. La majorité des centres remplissent les exigences européennes en la matière qui recommandent une charge annuelle de 50 à 75 interventions par opérateur (

Figure 3). L'activité par opérateur reste généralement plus élevée dans les centres les plus actifs en terme de nombre d'interventions diagnostiques et interventionnelles effectuées. Le recours à l'implantation d'endoprothèses coronaires a continué d'augmenter discrètement (+ 4,3%) et ce, de manière semblable dans les 3 types de centres (académiques, publics non académiques et privés).

Le recours à d'autres méthodes de revascularisation coronaire (athérectomie, Rotablator, laser, revascularisation transmyocardique percutanée) est resté marginal comme au cours des années précédentes avec un taux d'utilisation inférieur à 0,5%. Après une forte augmentation du recours aux dispositifs de protection vasculaire distale au cours de l'année 2000, il faut relever une diminution de l'engouement, ces dispositifs étant utilisés dans 2,7% des interventions contre 3,3% l'année précédente.

Bien que le recours aux outils diagnostiques tels que guides pression, ultrason et doppler intra-coronaire reste marginal, on a pu assister à une augmentation continue de recours aux guides pressions et à l'ultrason intracoronaire (2,6% des PCI) par rapport aux deux années précédentes. L'utilisation de ces techniques n'est plus l'apanage exclusif des centres universitaires.

Compte tenu des données croissantes en faveur de l'angioplastie primaire dans l'infarctus myocardique aigu (applicabilité et efficacité), il faut constater que le recours à ce mode de prise en charge de l'infarctus aigu reste probablement sous-optimal, les interventions effectuées pour infarctus en évolution («primary» & «rescue» PCI) représentant 12% des interventions (1363 cas) en 2001. Des problèmes logistiques et d'organisation entravent encore le développement de l'angioplastie primaire.

Les taux de complications enregistrés sont également restés bas en 2001 (

Figure 9) avec un taux de mortalité à 0,5%, le plus bas enregistré depuis 1987. Le taux d'infarctus consécutifs à la procédure passe pour la première fois depuis 1987 en dessous de la barre des 1% (0,9%) et l'évolution la plus spectaculaire est enregistrée par un taux de recours à une revascularisation chirurgicale en urgence qui passe en dessous de 0,2% (0,16%). Cette évolution est à attribuer non seulement à l'amélioration du traitement des occlusions aiguës, des dissections (utilisation de stents,

Figure 5 and

Figure 6) et des thromboses intra-stent (utilisation d'anti GP IIb/IIIa,

Figure 7 and

Figure 8), mais peut possiblement résulter d'une adaptation des indications à la chirurgie de pontage en urgence et d'une récolte non exhaustive des complications.

Concernant les valvuloplasties percutanées, il faut constater que malgré le succès documenté de la technique, le recours à celle-ci ne s'est pas développé par rapport aux années précédentes et l'on assiste même à une régression du nombre de procédures en 2001 par rap port aux années précédentes (

Figure 10). Bien que l'on puisse arguer que la sténose aortique dégénérative ne constitue plus une indication et que les patients adultes avec vices valvulaires congénitaux ou post-rhumatismaux sont rares et pour la plupart déjà suivis et traités, il est étonnant qu'en dépit de l'afflux de migrants peu médicalisés et pour une partie porteurs de séquelles de RAA, on assiste à une diminution du recours à la valvuloplastie mitrale (28 cas en 2001, contre 38 en 2000).

Les interventions pour fermeture de shunt par voie percutanée (canal artériel, communication inter-auriculaire, foramen ovale perméable) au nombre de 246 en 2001, sont en nette augmentation, notamment en ce qui concerne la fermeture de foramen ovale perméables (

Figure 11). Cette méthode n'est plus du ressort exclusif des hôpitaux universitaires et ces prestations sont offertes dans 2 cliniques privées (Cecil, Lausanne et Beau-Site, Berne) et 2 hôpitaux publics non académiques (Triemli, Zurich et Cardiocentro, Lugano).

Perspectives

Dans les années qui viennent, il sera particulièrement intéressant d'observer les tendances concernant les stents actifs. Dans ce contexte nouveau, la place occupée par la brachythérapie sera également à suivre. Il sera intéressant d'observer l'impact qu'auront les nouvelles techniques d'imagerie coronaire non invasive (CT, IRM) sur le nombre d'angiographies coronaires. L'avenir nous dira également si les entraves logistiques et organisationnelles à l'essor de l'angioplastie primaire dans l'infarctus myocardique aigu pourront être surmontées. Pour saisir de manière plus précise ce développement particulier, il serait souhaitable de répertorier de manière distincte les angioplasties primaires («primary PCI») des angioplasties de sauvetage («rescue PCI»). Il s'agira également de tendre à une standardisation des critères diagnostiques de l'infarctus au niveau suisse, mais également européen en accord avec les recommandations de la société européenne de cardiologie [

13] afin d'obtenir des données plus fiables sur les complications liées aux procédures.

Coordinateurs locaux pour la récolte de données (par ordre alphabétique des Localités).

Aarau Kantonsspital: A. Vuillomenet* Aarau Klinik Im Schachen: P. Lüthy Basel Universitätsspital: M. Pfisterer Bern Universitätsspital: S. Windecker,

B. Meier*

Bern Klinik Beau-Site: C. Noti

Bern Klinik Sonnenhof: A. Garachemani Bern Tiefenauspital: H. Baur

Biel/Bienne Regionalspital: C. Röthlisberger Chur Kantonsspital: P. Dubach

Genève Clinique des Grangettes: P. Chatelain* Genève Hôpitaux Universitaires:

E. Camenzind

Genolier Clinique: B. Schnetzler Kreuzlingen Herzzentrum Bodensee:

M. Pieper

Lausanne Clinique Cecil: J. C. Stauffer,

J. J. Goy

Lausanne Centre Hospitalier UniversitaireVaudois: E. Eeckhout*, L. Schlüter

Lugano Cardiocentro Ticino: G. Pedrazzini Luzern Kantonsspital: P. Erne

Luzern Klinik St. Anna: R. Hämmerli Meyrin/Genève Hôpital de la Tour: P. Urban Sion Hôpital Régional: P. Vogt

St. Gallen Kantonsspital: H. Rickli* Winterthur Kantonsspital:

C. Neuenschwander

Zürich Klinik Hirslanden: R. Tartini Zürich Klinik Im Park: P. Levis Zürich Triemli Stadtspital: O. Bertel Zürich Universitätsspital: F. Eberli*

*Comité de rédaction