Carnegie’s legacy

Als die Mitglieder der Familie Carnegie, verarmte Weber aus Dunfermline nahe Edinburgh, am 17. Mai 1848 in Glasgow das Segelschiff «Wiscasset» bestiegen, das sie zu Verwandten nach Amerika bringen sollte, sah ihre Zukunft alles andere als rosig aus [

1]. Vater William Carnegie hatte die Umwälzungen, die sich mit der Einführung der Dampfwebstühle ergeben hatten, nicht rechtzeitig erkannt und hatte weiter an seinen Handwebstühlen festgehalten. Das hatte die Familie unaufhaltsam in Armut gebracht. Mit dem Geld aus der Versteigerung von Haus und Webstühlen und 20 von einer Freundin der Familie geliehenen Pfund blieb die Auswanderung nach Amerika, der American Dream, die letzte Hoffnung. In Allegheny nahe Pittsburg stieg der junge Andrew trotz geringster Schulbildung rasch vom Depeschenboten in einem Telegraphenbüro zum Sekretär des Eisenbahndirektors und 1859 zum Direktor der Pittsburger Eisenbahnen auf. Es folgten die Gründung der ersten Eisenbahnschienenfabrik, der Pittsburger Lokomotivenfabrik und der Union Eisenwerke—sein Jahresgehalt stieg stetig von 100 auf 50 000

$. Carnegie hielt darauf, dass er alles ohne geliehenes Geld erreicht hatte. Ja, er verachtete die Börsianer in New York, wo er sich später niederliess: «Wer sich auf das nervenaufreibende stete Auf und Ab der Börse einlässt, kann kein klares Urteil behalten. Es ist wie ein Rausch … er verliert die Fähigkeit, die wirklichen Werte richtig einzuschätzen.» [

2] –eine überraschend zeitgemässe Aussage eines erfolgreichen Unternehmers, der Arbeitsplätze und Produkte geschaffen hatte.

Carnegie (

Abb. 1) behielt diese Fähigkeit, wirkliche Werte hochzuhalten, und zog sich im Alter von 61 Jahren vom aktiven Geschäftsleben zurück, um sich von nun an ausschliesslich dem Dienst an der Menschheit zu widmen, denn «das Anhäufen von Reichtümern um ihrer selbst willen ist eine der schlimmsten Sorten von Götzendienst …» [

3] «Ich entschloss mich jetzt das Anhäufen von Geld einzustellen»—der jährliche Reingewinn seiner Unternehmen hatte inzwischen 40 Millionen

$ überschritten—«und mit der unendlich viel ernsteren und schweren Aufgabe seiner weisen Verteilung zu beginnen.» [

4].

Es folgten Gründungen von Bibliotheken, Arbeiterfonds, Spenden für Universitäten und Kulturinstitute, eine grosse Donation für den Bau des Friedenspalastes in Den Haag, Pensionsfonds für Universitätsprofessoren und die Carnegie-Stiftung für den Weltfrieden. Insgesamt spendete Carnegie über 350 Millionen Dollar für gemeinnützige Zwecke, eine zum damaligen Zeitpunkt horrende Summe! Mit John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt (

Abb. 1) und Andrew W. Mellon zusammen begründete er damit die amerikanische Kultur der

Charity.

Carnegies Erben

Und diese Kultur lebt in den USA weiter: Im Jahre 2010 haben Bill Gates, Warren Buffet (

Abb. 2) und 40 weitere amerikanische Milliardäre, darunter New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg, Oracle-Mitgründer Larry Ellison, der Energie-Tycoon T. Boone Pickens und Medienmogul Ted Turner, um nur einige zu nennen, sich entschlossen, im Rahmen der Kampagne «

The giving Pledge» die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Bill Gates, der unscheinbare Gründer von Microsoft, der durch eine beeindruckende Leistung und gewiss auch Glück zum reichsten Mann der Welt aufstieg, hat sich vor 5 Jahren aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, um nur noch als Verwaltungsratspräsident zu wirken. Seither widmet er sich mit seiner Frau der

Bill and Melinda Gates Foundation. Über diese Stiftung will Gates einen Grossteil seines auf über 50 Milliarden Dollar geschätzten Vermögens für Bildung in den Vereinigten Staaten und zur Bekämpfung von HIV (Aids) und der Malaria in Entwicklungsländern einsetzen.

Philanthrophie in der Schweiz

Philanthropie hat sich vor allem in den angelsächsischen Ländern entwickelt und ist in England und in den Vereinigten Staaten fester Bestandteil der Projektfinanzierung in Gesellschaft, Schulen, Universitäten und anderem mehr. In den Ländern des europäischen Kontinents wird dieser Geist deutlich weniger gelebt. Warum wohl? Die Philanthropie gibt und gab es durchaus auch in Europa, schon vor der Entdeckung Amerikas. So waren viele Kloster- und Kirchengründungen rechtlich als Stiftungen gestaltet. Spitäler wie das Bürgerspital zu heiligen Geist in Würzburg, gegründet 1316, und die Sozialstiftung Fuggerei in Augsburg aus dem Jahre 1516 sind nur zwei Beispiele von vielen. Vielleicht werden Stiftungen mit dem Ausbau der Sozialstaaten in den kontinentaleuropäischen Ländern, in denen Philanthropisches mehr und mehr dem Staat übertragen wurde, als weniger wichtig wahrgenommen. In den USA dagegen lebt der Pioniergeist weiter: Man will etwas erreichen, aber auch zurückgeben, wenn man viel erreicht hat. Vor allem aber will man selbst bestimmen, wofür und wo man geben will—die amerikanische Gesellschaft schreibt Selbstbestimmung und -verantwortung gross.

Gewiss, auch die Schweizerinnen und Schweizer geben viel, meist aber für die Berg- und Entwicklungshilfe, anlässlich von Natur- und Hungerkatastrophen und weniger für Bildung und Forschung. Es gibt sie aber, die Carnegies der Schweiz, wie beispielsweise die Familie Schmidheiny mit ihren Stiftungen, die Mercator Stiftung Schweiz der Familie Schmidt, die Helmut-Horten-Stiftung, Branco Weiss, der als Ehemaliger die ETH grosszügig unterstützte, oder den Medizinaltechnik-Unternehmer Hansjörg Wyss, der für Kunst und Bahnen stiftete, aber auch weniger Prominente wie Evélyne Ingold aus Genf, welche medizinischen Stiftungen kürzlich ihr gesamtes Vermögen von über 20 Millionen Franken vermacht hat. Dagegen vermisst man Namen wie Marcel Ospel, Martin Ebner, Rainer-Marc Frey und andere Grossverdiener aus dem Bankenwesen, denen wohl gerade heute solche Gesten am besten angestanden hätten. Ja, es erstaunt, dass gerade CEOs mit astronomischen Salären im Vergleich mit den USA kaum als Philanthropen in Erscheinung treten—vielleicht hätten gerade Donationen von dieser Seite viel für den sozialen Frieden getan.

Zum Wert der Philanthropie

Man mag sich fragen, ob diese öffentlich zelebrierte Philanthropie wie in den USA zu begrüssen sei oder nicht vielmehr einem modernen Ablasshandel für vergangene rüde Geschäftspraktiken gleiche, wie dies Rudolf Taschner zur Diskussion stellte [

5]. Und in der Tat hatten bereits die Stifter im Mittelalter durchaus das eigene Seelenheil im Blick oder wollten durch Memorialstiftungen das Andenken an ihre Person erhalten. Carnegie empfand aber keinerlei Schuld, und gewiss war sein Geschäftsgebaren zu seiner Zeit durchaus im Rahmen. Auch bestand er bei den meisten Stiftungen und Donationen nicht auf der Verwendung seines Namens. Ja, der damalige britische Premier Arthur J. Balfour meinte, er habe noch kaum einen Wohltäter erlebt, der sich so wenig Rechte herausgenommen habe wie Andrew Carnegie [

6]. Carnegie wollte unzweifelhaft Gutes tun und tat es auch, vornehmlich in zwei Bereichen, die er für wichtig hielt: Bildung und Frieden. Auch Bill Gates scheint von ähnlichen Anliegen getrieben.

Dennoch: Ist dies nicht eine Umgehung der Staatsgewalt, würden linke Europäer fragen? Treten hier Superreiche nicht steuerschonend an die Stelle des Staates und fördern Bereiche und Projekte nach ihrem Geschmack, ohne nach einer politischen Legitimation zu fragen? Gewiss spielt die Steuerersparnis eine Rolle, aber sie erklärt nur wenig, denn das Geld wird ja tatsächlich verwendet und kehrt nicht auf Umwegen zum Mäzen zurück. Charity erlaubt dem Spender aber sicher, sein Geld dort zu investieren, wo er es und nicht zwingend die Politik für richtig hält. Insofern werden sicher die politischen Entscheidungsträger umgangen. Damit ist aber unzweifelhaft Gutes getan worden: Carnegies Spenden erlaubten armen Arbeitern in seinen Bibliotheken den bisher versperrten Zugang zu Wissen, er unterstützte mit seinem Heldenfonds kranke und alte Arbeitnehmer als der Staat nicht im Entferntesten an Sozialprogramme dachte. Erfolgreiche Unternehmer sind offensichtlich meist auch innovativ, nicht nur im Aufbau ihrer Fabriken und Geschäfte, sondern auch im Geben danach—vielleicht sogar weiser als mancher Politiker.

Donationen an Universitäten

Charity hat die amerikanischen Universitäten zur Weltspitze gebracht: Die Unterstützung, die die Harvard University von ihrer Alumni geniesst, in den letzten Jahren jeweils zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar, machte die Universität zur Ersten weltweit. Andere Spitzenuniversitäten wie Yale, Stanford, Columbia, aber auch das Imperial und das University College in England stehen Harvard nur wenig nach. Damit wurden und werden laufend Lehrstühle geschaffen, Institute gegründet, Gebäude errichtet und Forschungsprogramme finanziert. Umgekehrt fehlen den staatlichen Universitäten auf dem europäischen Kontinent die Spendengelder, die für Spitzenleistungen heute nötig sind. Die verbreitete Grundhaltung in Staaten mit ausgebautem Sozialsystem scheint alles dem Staat überlassen zu wollen, schliesslich zahlt man ja auch gewaltig Steuern! In Amerika will umgekehrt der selbstverantwortliche Bürger, und es sind auch normale Bürger, nicht nur Milliardäre, welche sich der Philanthropie verschreiben, selbstbestimmt handeln, er will entscheiden, was mit seinem Geld geschieht.

Dann sind es aber auch durchaus edle Motive: Zurückgeben an die Institution, die einen gross gemacht hat—auch das hat seinen Grund: Während der Europäer fast kostenlos überall studieren darf, muss der Amerikaner sich schwierigen Auswahlverfahren stellen und bei Tuition Fees von 10000 bis 60 000 Dollar meist vor Studienbeginn ein Darlehen aufnehmen, um sein Studium bezahlen zu können. Was man unter grossen Schwierigkeiten erreicht hat, einen Harvard-Abschluss oder ein Diplom der Columbia University, auf das ist man stolz, das will man fördern, wenn es einem einmal gut geht. Diese Motive fallen in Europa, aber auch in der Schweiz fast völlig weg.

Und die Schweiz?

Die Schweiz als Hochpreisland mit hohem Exportanteil kann nur mit Köpfchen überleben [

7]. Tätigkeiten, die wenig Geschick und Ausbildung verlangen, werden ausgelagert. Teure Produkte aus der Schweiz müssen innovativ oder exklusiv sein, nur so kann unsere Wirtschaft in der globalen Welt weiter bestehen. Eine leistungsstarke Wirtschaft braucht Spitzenuniversitäten mit internationalem Ruf, deren Abgänger in der Industrie, im Banking oder den Universitäten selbst konkurrenzfähige Dienstleistungen oder neue Produkte bereitstellen.

Und bisher hat sich die Schweiz ja gut geschlagen: Sowohl, was den Zitationsindex pro Forscher, die Anzahl Patente, wie auch den Innovationsindex betrifft, nimmt die Schweiz eine Spitzenstellung ein, insbesondere in der Grundlagenforschung, aber auch in der Onkologie und Kardiologie [

8]. Auch bei den Bildungsausgaben mit 6% des Bruttoinlandproduktes liegt die Schweiz international an 6. Stelle nach Island, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Allerdings sind die Schweizer Universitäten im internationalen Vergleich, wie z.B. den USA, Holland und Deutschland, mit weniger Geldmitteln versorgt, und man wundert sich als internationaler Gutachter immer wieder, dass unser Land in Forschung und Entwicklung noch immer gut dasteht. Es fragt sich nur wie lange—wir leben von der Substanz. So haben beispielswese die Einreichungen zur Notifikation klinischer Studien seit 2005 von rund 360 auf 260 abgenommen [

9] Im europäischen Rating der Universitäten finden sich nur die ETH und die Universität Zürich noch unter den ersten 50 [

10].

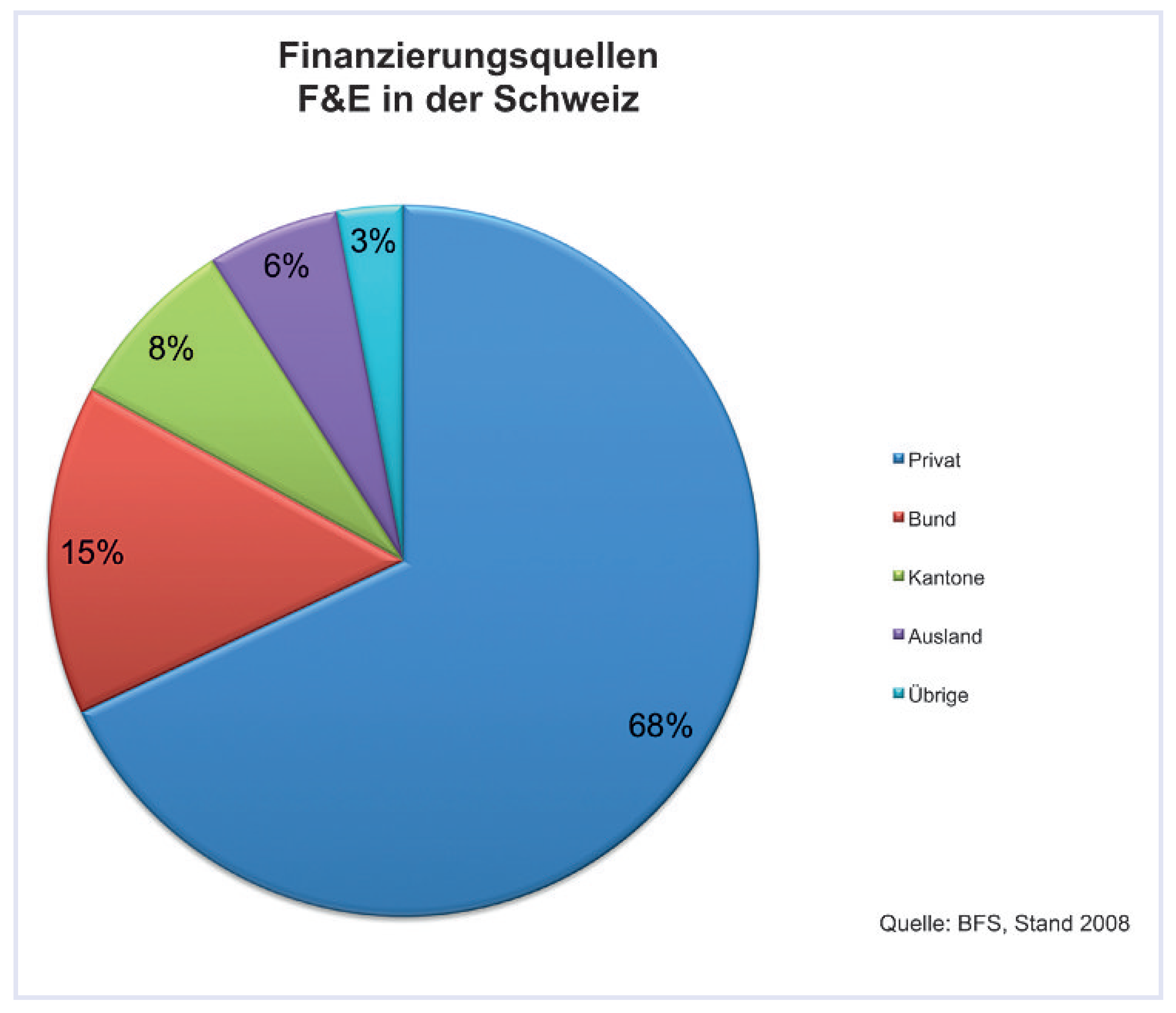

Mit einem jährlichen Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 3% des Bruttoinlandprodukts gehört die Schweiz zu den forschungsfreundlichsten Nationen. Die beeindruckenden Zahlen, welche unser Land statistisch ausweist, berücksichtigen nicht, dass ein Grossteil der Mittel von der forschenden Industrie bereitgestellt und auch dort verwendet wird. So geben Schweizer Pharmafirmen 6,5 Milliarden Franken für die Forschung in unserem Land aus; dies entspricht 37% ihrer weltweiten Ausgaben für Pharmaforschung und -entwicklung [

11]. Im Jahre 2008 wurden in der Schweiz insgesamt 16,3 Milliarden CHF für Forschung und Entwicklung ausgegeben, davon kamen 11,1 Milliarden, bzw. 68% aus der Privatwirtschaft, 2,4 Milliarden vom Bund und 1,3 Milliarden von den Kantonen (

Abb. 3) [

12]. Die Unterfinanzierung der akademischen biomedizinischen Forschung dürfte zunehmen, zum einen durch geringere Mittel aus der Pharmaindustrie, welche vor allem im kardiovaskulären Bereich mit auslaufenden Patenten und einem Innovationsstau zu kämpfen hat, und weiter durch eine Verschiebung staatlicher Gelder zu den zahlreichen neu entstandenen Fachhochschulen. Mit der sich anbahnenden Finanzkrise und den Sparpaketen vieler Kantonsregierungen, wie beispielsweise San10 im Kanton Zürich, dürfte die staatliche Forschungsförderung noch weiter leiden; so hat beispielsweise das UniversitätsSpital Zürich in den letzten Jahren eine stetige Abnahme der universitären Beiträge von 68 Millionen im Jahre 2005 auf heute 62 Millionen CHF hinnehmen müssen.

Deutschland hat auf die Situation mit der vom damaligen Kanzler Gerhard Schröder initiierten Exzellenzinitiative, welche für die besten Universitäten über 2 Milliarden zur Verfügung stellt [

13], sowie mit der Unterstützung von Kardiologie-Netzwerken reagiert. Auch die Helmut-Helmholtz-Gesellschaft unterstützt Forschungsnetze mit hohen Summen. Im Vergleich zu amerikanischen Universitäten, welche vom National Institute of Health und grossen Donationen getragen werden, ist der Beitrag des Staates wie von Stiftungen in der Schweiz vergleichsweise gering. Endowments von Lehrstühlen und Donationen an Forschungsprogramme bilden hierzulande immer noch die Ausnahme und nicht die Regel—und dies obgleich die Schweiz eine grosse Zahl von Stiftungen vorweisen kann [

14].

Im Fundraising am erfolgreichsten agiert wohl die Oncosuisse, die die mit der Schweizerischen und den regionalen Stiftungen die Krebsforschung mit einem jährlichen Durchschnitt von 12,6 Mio CHF unterstützt [

15], während im Bereich Herz-Kreislauf vergleichsweise geringe Summen zur Verfügung stehen. Zwar mangelt es nicht an Stiftungen für Herz und Gefässe (

Tabelle 1) und das ist sicher nicht einmal das Schlechteste: Konkurrenz macht alle stärker und fördert Initiative und Phantasie beim Fundraising. Auch können lokale Stiftungen andere Quellen öffnen, als national tätige Organisationen. Eine Monopolstellung einer einzelnen Organisation, wie sie Gewisse für sich in Anspruch nehmen, würde den Spendenfluss gewiss nur schmälern und stünde einer liberalen Gesellschaft wenig an. Dennoch müssen die Schweizer dazulernen: Während die holländische Herzstiftung jährlich für die Forschung 19 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen vermag [

16], sind es in der Schweiz knapp 2 Millionen Franken.

Was zu tun wäre

Am Steuergesetz dürfte es wohl kaum liegen—Spenden lassen sich auch in der Schweiz von den Steuern absetzen [

17]. Gewiss, hierzulande droht keine Erbschaftssteuer wie in den USA, wo der Fiskus die Hälfte des Vermögens beansprucht. In Deutschland jedenfalls hat eine vergleichbar hohe Erbschaftssteuer von etwa 50% nicht zu einem Spendensegen der Vermögenden geführt.

So scheint es eher an der Kultur, am Mindset der Vermögenden zu liegen: In der Industrie sponsert man eher die Formel 1, die Super League oder Tour de Suisse, man gibt privat eher für den Tierschutz, für Bergbauern, die Entwicklungshilfe oder für Hungersnöte. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, philanthrop sind diese Spenden allemal. Doch geht dabei die Bildung und Forschung im eigenen Land vergessen. Offensichtlich hat man es in der Schweiz verpasst, eine breit abgestützte Loyalität zu den eigenen Schulen und Universitäten zu schaffen, wie es amerikanischen Universitäten mit ihren Alumniorganisationen gelungen ist.

Vielleicht spielt auch die grüne Leitkultur eine Rolle, die Forschung und Fortschritt zunehmend in Frage stellt—obgleich alle letztlich davon leben. Man traut sich in guter Gesellschaft kaum noch von Tierversuchen zu sprechen, in klinischen Studien fühlen sich Herr und Frau Schweizer zunehmend als Versuchskaninchen missbraucht (was die hierzulande schlechte Rekrutierungsrate in Studien erklärt)—und dennoch wollen alle das Neuste, wenn sie selber betroffen sind. Immer weniger junge Schweizer begeistern sich für Forschung [

18], sie scheuen das Ungewisse, die Mühen bei der Drittmitteleinwerbung und Publikation ihrer Resultate. Und mehr Drittmittel braucht es heute in jeder Forschungsrichtung, nicht nur aufgrund der hohen Gehälter in der Schweiz, auch aufgrund der enormen regulatorischen Auflagen und der Bedeutung teurer molekularbiologischer Experimente. Donationen für Assistenzprofessuren, wie sie die Stiftung für Herz- und Kreislaufforschung in Zürich [

19] gestiftet hat, könnten den akademischen Nachwuchs ermutigen, Karrieren in akademischer Medizin und Forschung zu verfolgen und sich in einer solchen Position auf einen Lehrstuhl vorzubereiten. Ähnliche Massnahmen hat jüngst auch der damalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gefordert, um dem lahmenden Nachwuchs in unserem Nachbarland entgegenzuwirken [

20].

Das Geben ist vielleicht auch in einer zunehmend narzisstisch geprägten Kultur, in der Schönheit, Jugendlichkeit sowie Wohlstand und seine Accessoires zählen, ausser Mode gekommen. Es braucht auch eine kulturelle Wertschätzung philanthropischer Gesten, wie es in den USA gang und gäbe ist—kurz: Wir müssten den Mindset ändern, zum Wohle der nächsten Generation von Akademikerinnen und Akademikern, zum Wohle des Denkplatzes Schweiz und zuletzt der Gesellschaft, denn ohne philanthropische Donationen wird die medizinische Forschung hierzulande ihre internationale Stellung nicht halten können. Deshalb muss man davon reden, und vielleicht kann jeder Leser dieses Editorials für dieses Anliegen zum Botschafter werden.