Guidelines und die moderne Medizin

Die ärztliche Ethik hat sich seit Hippokrates erheblich verändert: Es geht nicht mehr nur darum, nicht zu schaden (

primum nil nocere), sondern dem Patienten die bestmögliche, das heisst evidenzbasierte Medizin zuteil werden zu lassen. Dies ist in vielen Bereichen der ärztlichen Tätigkeit heute möglich, insbesondere in der kardiovaskulären Medizin. Und gewiss: gerade in diesem Fachgebiet sind dank zahlloser klinischer Trials [

1] viele ärztliche Massnahmen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit, Sicherheit und auch ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis genau untersucht und dokumentiert worden. Viele Fachgesellschaften, wie etwa die

European Society of Cardiology, die

American Heart Association und das

American College of Cardiology haben, basierend auf diesem Wissen, Richtlinien, sogenannte

Guidelines, veröffentlicht, die das diagnostische und therapeutische Vorgehen bei vielen Erkrankungen, wie Angina pectoris, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und anderes mehr genau geregelt haben [

2,

3,

4,

5,

6]. Diese Richtlinien setzen die klinische Erfahrung und das Einschätzungsvermögen des Arztes nicht ausser Kraft, sondern dienen vielmehr dazu, ihn bei der optimalen Betreuung seiner Patienten zu unterstützen.

Qualität ärztlichen Handelns

Verschiedene Feldstudien und Befragungen ebenso wie der

EuroHeart Survey haben gezeigt, dass evidenzbasierte Medizin in Europa in vielen Ländern zu einem guten Teil, wenn auch nicht in idealer Weise, umgesetzt wird. So erhalten die meisten Patienten mit Angina pectoris oder Koronarer Herzkrankheit Azetylsalizylsäure, Statine und Betablocker sowie ACE-Hemmer [

7], wie dies die entsprechenden

Guidelines vorsehen. Eine noch optimalere Annäherung der aktuell verschriebenen Therapie an das in den

Guidelines empfohlene Vorgehen sollte sicher in vielen Bereichen angestrebt werden—insgesamt aber ist die europäische Medizin zumindest im Gebiet Herz-Kreislauf zunehmend evidenzbasiert. Experten wie auch die Fachgesellschaften gehen davon aus, dass eine weitere Verbesserung der Medizin in erster Linie durch Weiterbildungsveranstaltungen und die medizinische Literatur geschehen soll. Es ist aber nicht das autistisch-undisziplinierte Denken, das noch Eugen Bleuer [

8] unter Ärzten ortete, welches sich in der Medizin gegen wissenschaftlich begründetes Handeln stellt; vielmehr sind heute aussermedizinische Faktoren bedeutend, welche das Umsetzen evidenzbasierter Medizin weiterhin und zum Teil zunehmend behindern. Dazu zählen (1.) Verordnungen und Massnahmen der Zulassungsbehörden, (2.) Budgetrestriktionen in Spitälern, (3.) Budgetkontrollen durch die Versicherungen und (4.) Regulierungen des jeweiligen Gesundheitssystems selber.

Der gute Arzt

Was Guidelines und Konsensuskonferenzen ausblenden, als ob es ihn nicht gäbe, ist der Arzt, als Handelnder selbst, sein Urteilsvermögen, seine Erfahrung und sein Können. Er ist es, der die Empfehlungen annimmt oder nicht, der mit gesundem Menschenverstand und Erfahrung die Erkenntnisse der Wissenschaft berücksichtigt oder auch nicht, er ist es, der seinen Patienten kennt und mit seinem Können den Erfolg von Interventionen und Eingriffen bestimmt. Die Qualität der Medizin konstituiert sich am Punkt ihrer Umsetzung. Gute Medizin lässt sich zuletzt aber erst a posteriori bestimmen. Gewiss, die Erfahrung (Weiterbildung, Case load, Umfeld, Fortbildung) nehmen wesentlich am Ergebnis der Behandlung teil, zuletzt aber braucht es Register, die die Qualität im Alltag belegen. Der gute Arzt lässt sich nicht aufgrund der Kosten bestimmen, sondern mit der Frage wie viele seiner Patienten einen normalen Blutdruck haben, bei wie vielen seiner Diabetiker der Blutzucker gut eingestellt ist, wie die Ergebnisse seiner Eingriffe sind. Wenn man schon messen will, müsste man es richtig machen. Was dem Arzt im Alltag aber begegnet ist nicht von dieser Qualität.

Neue Mauern

Was wir ehedem von anderen Ländern hörten, spielt sich nun auch in der Schweiz ab. So hat beispielsweise das vom Volk 1995 verabschiedete Krankenversicherungsgesetz (KVG) zu einer unerwarteten weiteren Kantonalisierung der Gesundheitsversorgung und damit (1.) zu einer Inflation medizinischer Zentren (deren Folgen wir an anderer Stelle besprochen haben [

8] und (2.) zu einer weiteren Einschränkung der freien Arztwahl geführt. Ja, heute ist eine Kostengutsprache selbst für die kleinste ausserkantonale Behandlung durch einen nichtklinisch tätigen Kantonsarzt zwingend. Dabei sind weder die Qualität der Behandlung noch die Wünsche des Patienten entscheidend, vielmehr nur die reine Verfügbarkeit der Leistung im eigenen Kanton—kurz weitere Schranken wurden errichtet.

Dazu ein Fall aus der täglichen Praxis: Ein 63jähriger Patient erhält wegen anhaltenden Kammertachykardien bei Status nach Herzinfarkt und eingeschränkter linksventrikulärer Funktion (Auswurffraktion 28%) einen «Implantable Cardioverter Defibrillator» (ICD). Zusätzlich erhält der Patient entsprechend den Guidelines für seine koronare Herzkrankheit sowie die eingeschränkte linksventrikuläre Funktion Azetylsalizylsäure, ein Statin (Simvastatin 40 mg/d), einen Betablocker (Carvedilol 2 x 0,5 mg/d), einen ACE-Hemmer (Ramipril 5 mg/d) und einen Aldosteronantagonisten (Spironolacton 25 mg/d). Der Patient wird in der Folge vom Hausarzt kompetent bei stabilem Verlauf weiter betreut. Vier Monate nach der Implantation des ICD kommt es zu unkontrollierten Entladungen des Gerätes, was den Patienten schmerzt und massiv verängstigt. Der Patient, der ausserhalb des Kantons Zürich zu Hause ist, lässt sich von seiner Ehefrau umgehend ins nahe—aber ausserhalb des Kantons gelegene—Zentrumsspital fahren. In der Notaufnahme wird eine Dysfunktion des ICD mit Oversensing sowie inadäquater Schockabgabe bestätigt. Das Gerät wird abgestellt, anschliessend neu programmiert und die Medikamente angepasst. Der Patient wird zur Überwachung aufgenommen, mit einer neuen Elektrode versorgt und am dritten Tag in gutem Allgemeinzustand entlassen. In der Folge erhält das involvierte Zentrum eine Nachricht des Kantonsarztes des umliegenden Kantons, in welcher dieser die Kostenübernahme für die Behandlung ablehnt. Dem Spital wird empfohlen, den Patienten direkt zu betreiben (sic!) oder die Rechnung abzuschreiben.

Der Kantonsarzt erwies sich im Gespräch als nicht unfreundlich, ja, er verstehe das Problem, das KVG sei schuld, er habe nur das Gesetz zu befolgen—wohl wahr und in anderem Zusammenhang bereits vernommen. Hätte man den Patienten abweisen sollen? Nach KVG, so wird man belehrt, hätte in der vorliegenden Situation sensu strictu kein Notfall vorgelegen—da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.

Die neue Macht der Versicherungen

Für niedergelassene Kollegen wird es von anderer Seite eng: verschiedene Krankenkassen messen die Qualität der Ärzte an ihrem Medikamentenverbrauch und nicht an ihrem eigentlichen Tun—weder Angemessenheit noch Outcome werden erhoben. Dies hat erwartungsgemäss zu medizinisch inakzeptablen Konsequenzen geführt: weder wird das Alter des Patienten, noch der Komplexitätsgrad der Erkrankung berücksichtigt, ja, die Evidenz für die verordnete Therapie interessiert überhaupt nicht bei diesem erstaunlichen assessement; vielmehr wird die Umsetzung evidenzbasierter Empfehlungen in der Praxis damit systematisch behindert. Als Beispiel soll folgender Fall dienen:

Eine 63jährige Patientin wird notfallmässig mit einem inferioren ST-Hebungsinfarkt ins Zentrumsspital eingeliefert und die rechte Kranzarterie sofort mit einer perkutanen koronaren Intervention (PCI) wiedereröffnet. Die Patientin wird umgehend schmerzfrei und weist nach dem Eingriff nur eine leicht eingeschränkte linksventrikuläre Funktion auf. Entsprechend den

Guidelines wird die Patientin mit Azetylsalizylsäure 100 mg/d, Clopidogrel 75 mg/d, aufgrund der relativ tiefen Blutdruckwerte einem niedrig dosierten Betablokker (Metoprolol 50 mg/d), einem ACE-Hemmer (Lisinopril 10 mg/d) und einem Statin (Atorvastatin 80 mg/d) behandelt. Da die Patientin zudem einen Diabetes mellitus aufweist, wird ihr Metformin verschrieben sowie nächtliches Insulin (Levemir

® 18 IE). Damit ist die Patientin nach evidenzbasierter Medizin optimal behandelt. Azetylsalizylsäure ist eine zwingende Therapie aufgrund der ISIS-2-Studie [

2] sowie verschiedenen Metaanalysen zur «Wirkung von Aspirin

® bei Patienten mit Koronarer Herzkrankheit». Nach der CURE-Studie sollten Patienten nach einem Akuten Koronarsyndrom für 12 Monate zusätzlich mit Clopidogrel 75 mg/d behandelt werden [

9]. Ein ACE-Hemmer ist bei einer Diabetikerin nach Infarkt ebenso zwingend wie ein Statin [

10,

11]. Die PROVE-IT-Studie [

12] hat erwiesenermassen eine bessere Wirkung von Atorvastatin im Vergleich zu Pravastatin gezeigt. Die Behandlung des Diabetes mellitus ist nach den Richtlinien sämtlicher internationaler und nationaler Gesellschaften—gerade in dieser Situation—ebenfalls indiziert.

Die Patientin wird in der Folge von ihrem Hausarzt in Zürich kompetent weiter behandelt. Nach sechs Monaten erhält der Verfasser einen Anruf des geschätzten Kollegen, welcher verzweifelt um Unterstützung bittet, da die Kasse ihn seit längerem wegen der Medikamentenkosten bedrängt und er sich nicht traut, die nach Guidelines optimale Therapie bei dieser Patientin weiterzuführen. Ja, die finanzielle Bedrohung niedergelassener Kollegen durch Rückzahlungsforderungen der Versicherer hat in Einzelfällen existentielle Ausmasse angenommen.

Diese Situation, die viele Praktiker heute erleben, zeigt die grotesken Auswirkungen der Sparpolitik wie die unangemessene Macht der Versicherer in unserem Gesundheitssystem. Kopflos wird versucht, kurzfristig die Kosten zu senken und man nimmt nicht nur in Kauf, dem Patienten zu schaden, sondern langfristig auch mehr Kosten zu verursachen (durch zusätzliche Hospitalisationen aufgrund erneuter kardiovaskulärer Ereignisse, wie sie klinische Studien belegen [

1]). Was Medizin-ökonomische Arbeiten belegten [

13] scheint nicht weiter zu interessieren, weil das unmittelbare Sparen, der Jahresabschluss, und nicht Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Wer traut sich in diesem Umfeld noch evidenzbasiert zu handeln?

Gewiss: Die von uns praktizierte Medizin sollte nicht nur evidenzbasiert, sondern auch kostengünstig sein. Eine Kosten-Nutzen-Opti-mierung lässt sich aber nur auf der Grundlage einer bestimmbaren Angemessenheit umsetzen; wirksame und angemessene Massnahmen durch die von einem Arzt im Mittel verursachte Medikamentenkosten zu behindern, ist unethisch und dient letztlich nur der Gewinnmehrung der Versicherer—sicher nicht dem Patienten. Unberücksichtigt bleibt, dass ein Arzt mit seinen Patienten altert (und damit höhere Medikamentenkosten hat), dass die Demographie seiner Klientel die Kosten mitbestimmt und gute Ärzte die teure Prävention genauer umsetzen. Nur eine Kontrolle der Angemessenheit und Nützlichkeit sowie Kostennützlichkeit der verordneten Therapie kann ein sinnvolles Instrument sein—die Erhebung solcher Daten scheint den Versicherern aber zu aufwendig, deshalb begnügt man sich mit Sinnlosem. Eine Steuerung der Medikamentenkosten alleine über den monetären Betrag führt unvermeidlich zu einer latenten Rationierung und in der Folge zu einer verschwiegenen Schädigung des Patienten. Es ist erstaunlich, dass weder die FMH noch andere Fachgesellschaften dieses Problem in der Langzeit-Betreuung von Patienten in der Praxis erkannt haben. Eine angemessene Stellungnahme, ja politische Vorstösse scheinen mehr als überfällig.

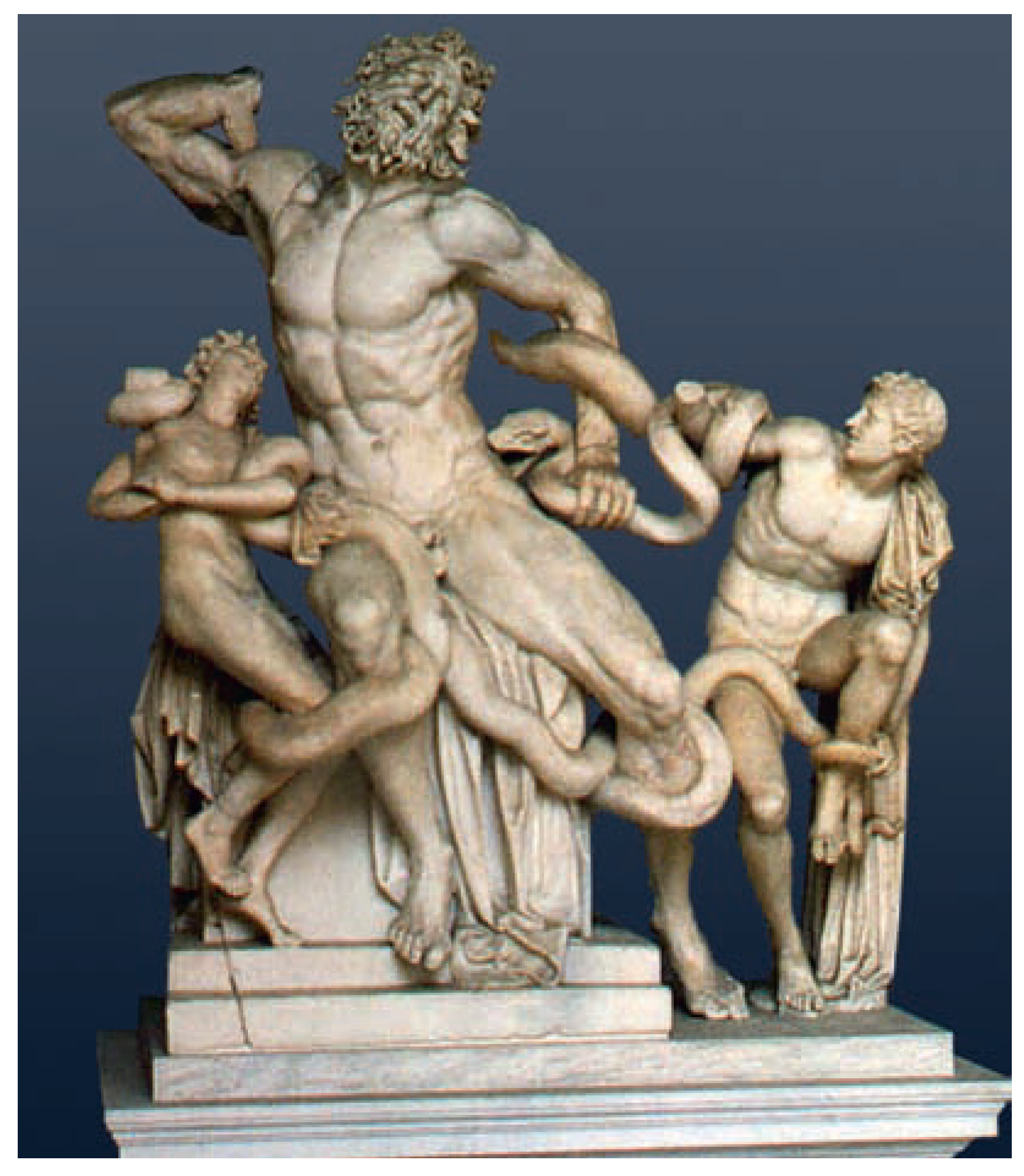

Laokoon und die Schlangen

Es scheint, als würde die ärztliche Tätigkeit von Regulierungen und Gesetzen wie von Versicherern und Ämtern zunehmend beengt–man erinnert sich an Laokoon und die Meeresschlangen (Abb. 1). Ob es uns auch wie dem trojanischen Priester und seinen Söhnen ergehen wird, bleibt noch offen, doch sollte uns der Abbau der ärztlichen Autonomie betroffen machen; ja, politische Massnahmen wären angebracht. Wenn die Versicherer sich nach der Abstimmung im Juni dieses Jahres auch noch das Recht zur Auswahl der Ärzte nehmen, würden wir unvermeidlich jenseits evidenzbasierter Medizin landen. Für die Versicherer ist—wie es sich abzeichnet—ein billiger Arzt ein guter Arzt. Wer würde sich selbst aber wissentlich so behandeln lassen? Es wäre Zeit für eine geschlossene Aktion—höchste Zeit.

Abbildung 1.

Laokoon-Gruppe: Laokoon und seine Zwillingssöhne Antiphas und Thymbraios.

Abbildung 1.

Laokoon-Gruppe: Laokoon und seine Zwillingssöhne Antiphas und Thymbraios.