Wie viele Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs war auch die Endokarditis den Ärzten lange unbekannt. Wer an Fieber verstarb hatte Sumpffieber, Typhus oder Tuberkulose – weiter reichte die Differentialdiagnose nicht. Selbst die Ursachen des Fiebers blieben lange im Dunkeln. Zwar hatte im 19. Jahrhundert die Hygiene sich ihr Recht erkämpft; Bakterien als Verursacher von Infektionskrankheiten wurden aber erst dank der Arbeiten von Robert Koch, Louis Pasteur und anderen Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Dabei stand aufgrund ihrer Häufigkeit in der Bevölkerung die Tuberkulose im Vordergrund des Interesses, während die Endokarditis eine vergleichsweise seltene und vielleicht auch häufig übersehene Erkrankung blieb.

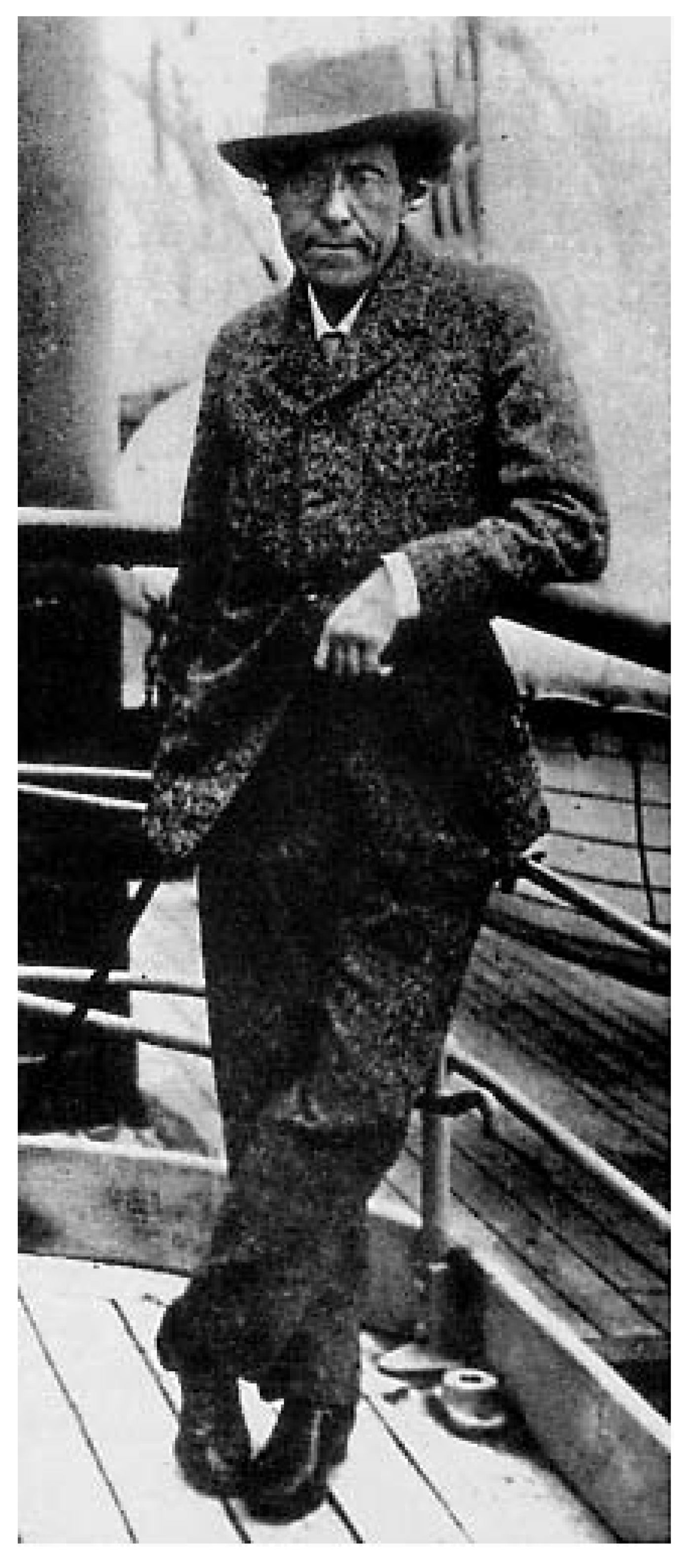

Gustav Mahlers (1860–1912;

Abb. 1)

maladie célèbre hat die Aufmerksamkeit für diese Erkrankung verändert. Mahler war zeitlebens von kränkelnder Konstitution; es waren keine beängstigenden Leiden – Migräne und Hämorrhoidalblutungen. Auffallend war seine ungewöhnliche Anfälligkeit für Halsentzündungen, über die er erstmals als Fünfundzwanzigjähriger in einem Brief an seinen Freund Friedrich Löhr berichtete. Aufgrund der Schwere des Verlaufs, den wiederholt nötig werdenden Eröffnungen von Eiteransammlungen im Bereiche der Gaumenmandel, gefolgt von täglichen Höllensteinbepinselungen dürfen wir annehmen, dass es sich um wiederkehrende Vereiterungen der Mandeln – in der Fachsprache um bakterielle Tonsillitiden – handelte und dass er bereits als Kind darunter zu leiden hatte. Zunächst war dies eine durchaus normale Schwäche; ein Bezug zu einer späteren tödlichen Erkrankung war nicht auszumachen. Für die Mediziner seiner Zeit war der Zusammenhang zwischen Halsentzündungen und Herzleiden im späteren Leben genausowenig offensichtlich wie heute für viele Afrikaner die Beziehung zwischen Geschlechtsverkehr und der Jahre später auftretenden Immunschwäche Aids – die zeitliche Distanz schafft der Erkenntnis Hürden. Heute dürfen wir davon ausgehen, dass Mahler als Knabe bereits im Rahmen einer Angina ein rheumatisches Fieber durchgemacht hatte, eine immunologische Reaktion des Körpers, angeregt durch Streptokokken, den Bakterien, die der Entzündung der Mandeln zu Grunde lagen. Meist entwickelt sich die darauf folgende Entzündung der Herzklappen im stillen, beeinträchtigt aber zunehmend deren Öffnung und Schliessung. Zunächst spürt der Patient nichts– so auch Mahler. Ja, wir wissen, dass er selbst bei Bergwanderungen allen voranstürmte und weder Atemnot noch Leistungsschwäche kannte.

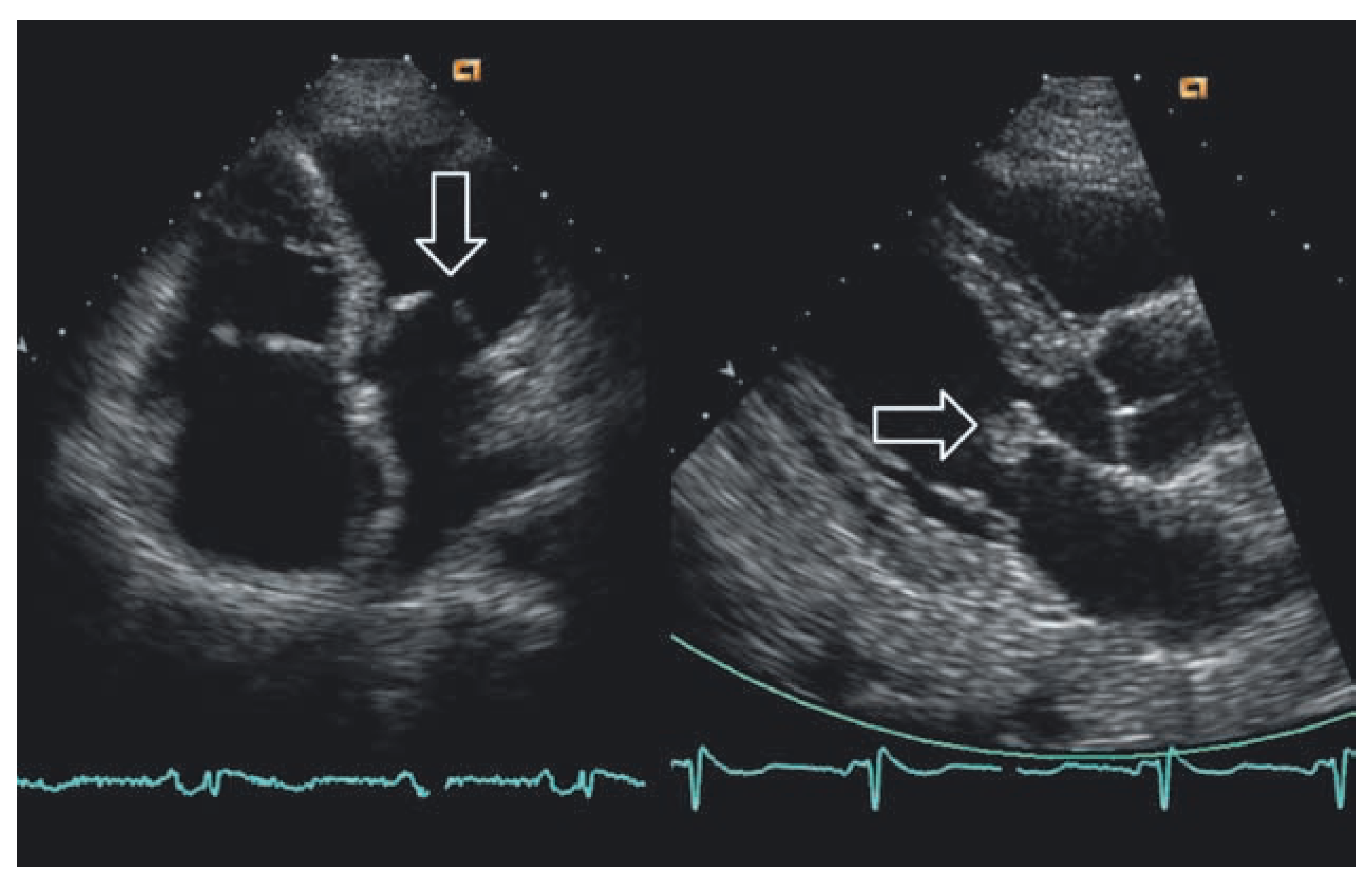

Als im Juli 1907 die Tochter Maria in Maiernigg verstarb und seine Frau Alma ohnmächtig daniederlag, bat Mahler den herbeigeholten Doktor Blumenthal, doch auch noch auf sein Herz zu hören. Der Landarzt meinte lakonisch: «Na, auf dieses Herz brauchen Sie aber nicht stolz zu sein.» Mahler liess sich tief beunruhigt in Wien vom bekannten Herzspezialisten Professor Kovacs untersuchen, der einen angeborenen, kompensierten Herzfehler diagnostizierte. Ein weiterer Wiener Arzt, Doktor Hamperl, legte sich dann aufgrund des Auskultationsbefundes auf die Diagnose Mitralstenose fest (

Abb. 2, links).

Am 20. Februar 1911 holte ihn in New York erneut die scheinbar übliche Angina ein und Mahler konnte – ähnlich wie in München bei der Uraufführung der VIII. Symphonie – nur mit Mühe sein Konzert in der Carnegie Hall zu Ende führen. Zwar ging es ihm unter Aspirin besser; doch kehrte das Fieber zurück. Man diagnostizierte zunächst Influenza; als Mahler kollabierte, geriet sein New Yorker Arzt Joseph Fraenkel in helle Aufregung, zumal sich sein Zustand von Tag zu Tag verschlechterte. Wir wissen nicht, ob auch Schüttelfrost dazukam, doch das wiederkehrende Fieber liess nicht nach. Eine Kapazität in diesen Fällen, Professor Emanuel Lipman, wurde hinzugezogen und diagnostizierte eine Endocarditis lenta.

Wie kam Lipman zu dieser Diagnose? Gewiss, an Fachwissen fehlte es ihm nicht – schliesslich wurde er aufgrund der nach ihm benannten ungewöhnlichen, aber im Falle von Mahler nicht vorliegenden Form einer Herzklappenentzündung später eine medizinische Berühmtheit – doch wie ging er vor? Wie konnte er wiederkehrendes Fieber, die seit Jahren auftretenden Anginen, Hautblutungen, ein Herzgeräusch, das damals wohl so häufig war wie die übrigen Befunde, zur Diagnose fügen? Zweifellos musste er das Krankheitsbild als solches kennen; nur auf dem Hintergrund dieses unscharfen, aber leitenden Bildes konnte er zu einem Urteil gelangen. Bei der Endokarditis zeigt sich, was klinisches Denken umfasst, nämlich das Zusammenfügen einzelner Befunde wie Fieber, Müdigkeit und Unwohlsein, die ebenso zu einer alltäglichen Grippe wie zur gefürchteten Endokarditis gehören können, sowie heftiger Temperaturschübe, eines neuen Herzgeräuschs und einiger Laborbefunde wie Senkungsreaktion, Anämie, Leukozytose. Damit sollte man zur Diagnose oder doch zu einer

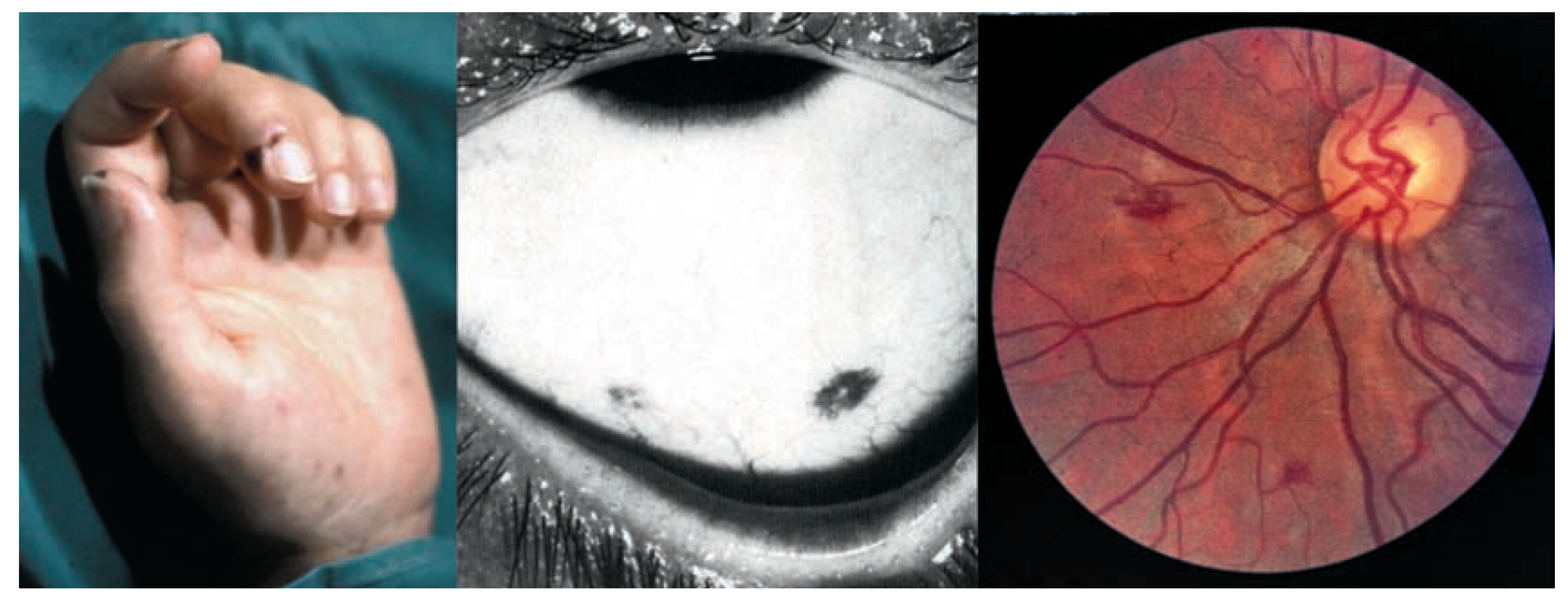

working hypothesis geführt werden. Keiner der Befunde für sich alleine ist leitend, erst ihre Verbindung lässt den Arzt weiterkommen. Im Falle der Endokarditis kann Schüttelfrost dazukommen, der auf eine Bakteriämie weist. Eine Vergrösserung der Milz, ebenso wie punktförmige Blutungen der Bindehaut und der Fingerkuppen (

Abb. 3) führten Lipman möglicherweise weiter. Richtig beunruhigend war all dies bei einem Patienten mit vorgeschädigten Herzklappen, einem

Locus minoris resistentiae, wie geschaffen für Bakterien, um sich darin einzunisten und sich der natürlichen Körperabwehr zu entziehen. Das Herzgeräusch war seit Jahren bekannt und daher nicht sicher einzuordnen; möglich, dass es damals besonders eindrücklich zu hören war, zum einen wegen der typischen Blutarmut dieser Patienten, zum anderen aufgrund der Auflagerungen auf der kranken Klappe (

Abb. 2, rechts) – es waren also eine Reihe von Beschwerden und Befunden, die den Arzt zur Diagnose führte.

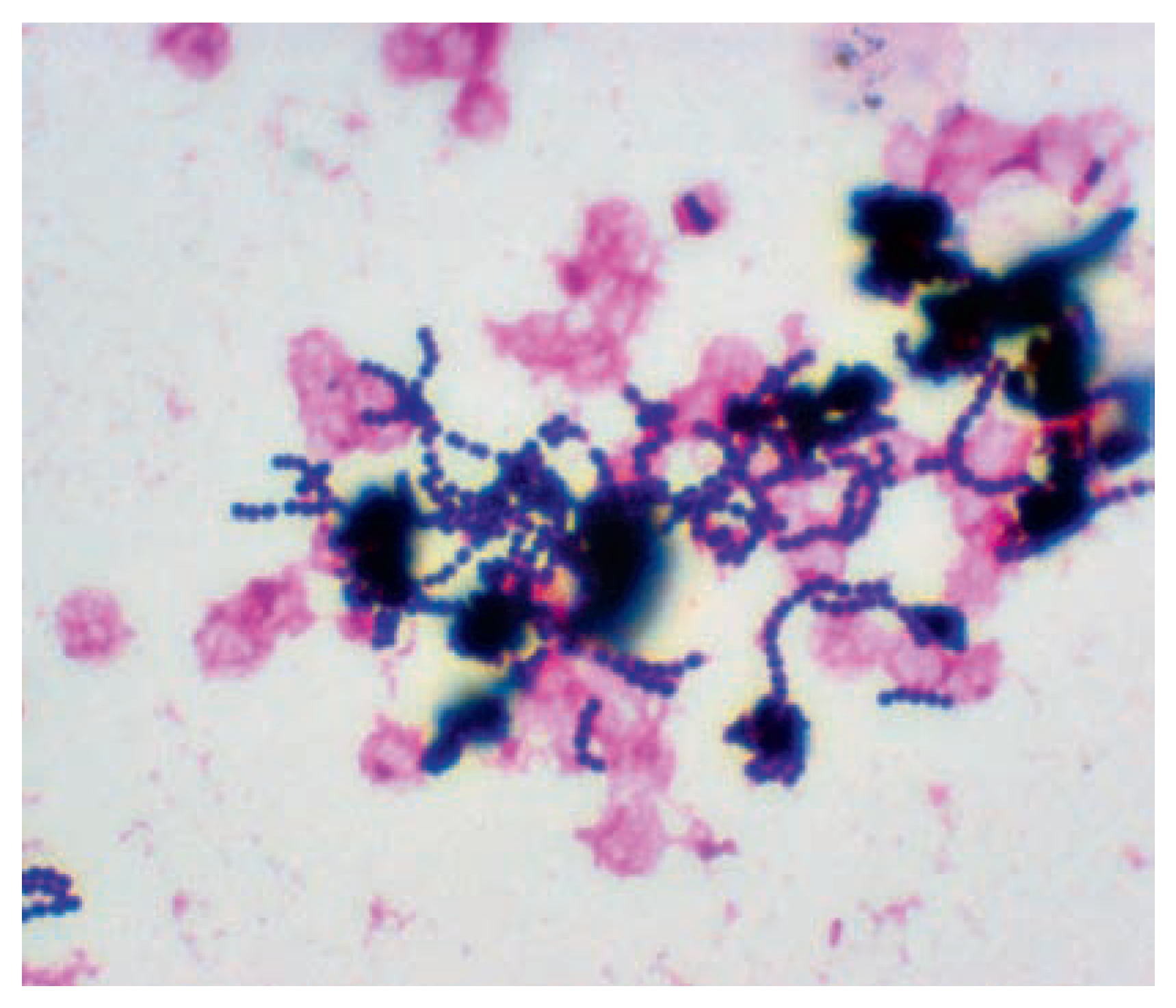

In Gustav Mahlers Fall liess sich, obschon die Heilkunst noch nicht weit gediehen war, ein entscheidender Laborbefund bereits erheben: Der Nachweis der Bakterien, in seinem Falle die für diese Erkrankung typische Art

Streptococcus viridas (

Abb. 4), vergrünende runde Einzeller also, gelang aus 20 ml Blut des Kranken durch Anlegen der eben erst eingeführten Technik der Blutkultur. Nach einigen Tagen liessen sich in den mit Bouillon gefüllten Petrischalen die damals gefürchteten Einzeller, die wie Seetang vergrünende Stränge von Kolonien bilden, in Reinkultur nachweisen, wie Lipmans Assistent Dr. George Baehr mit der Begeisterung des Fachmanns zu berichten wusste.

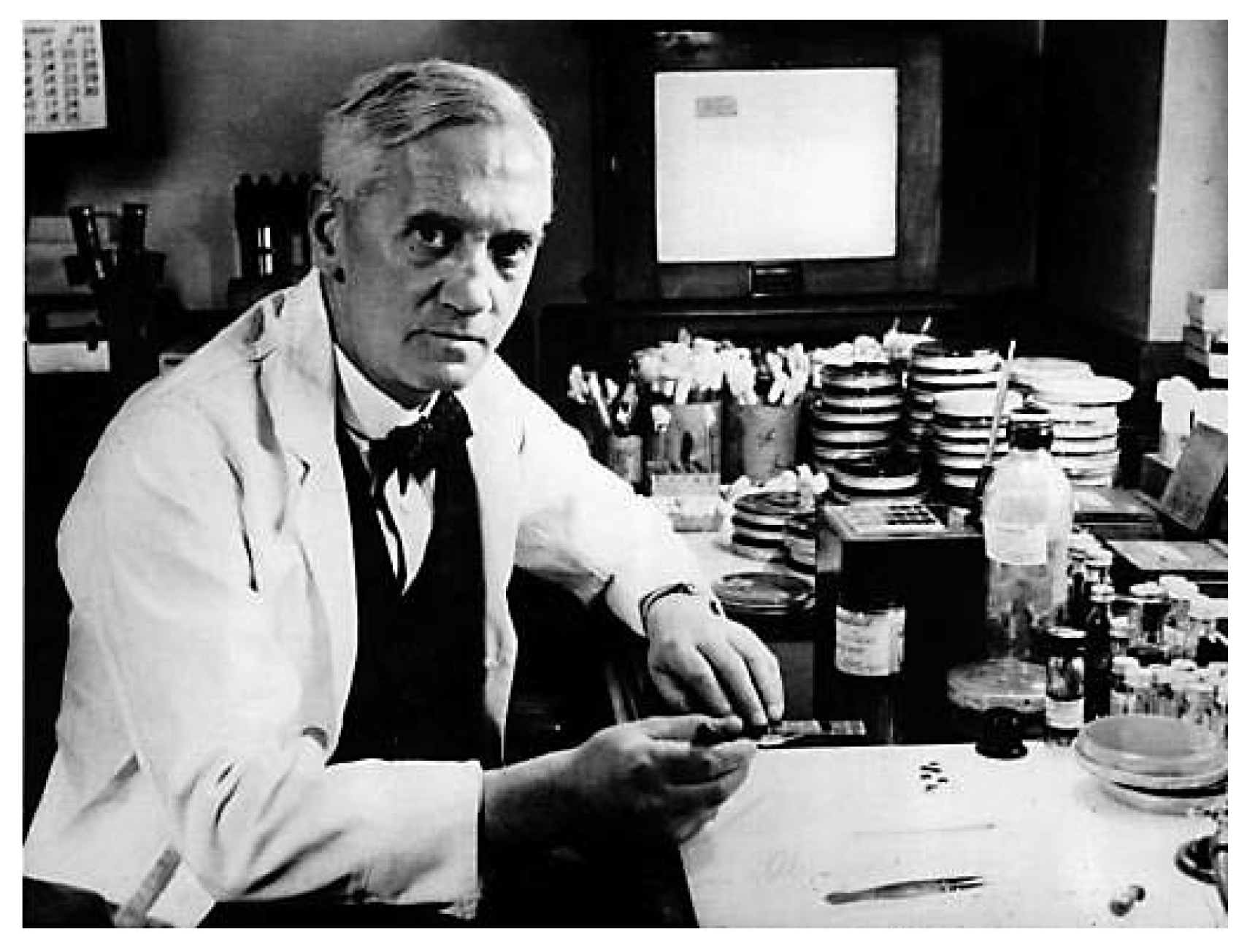

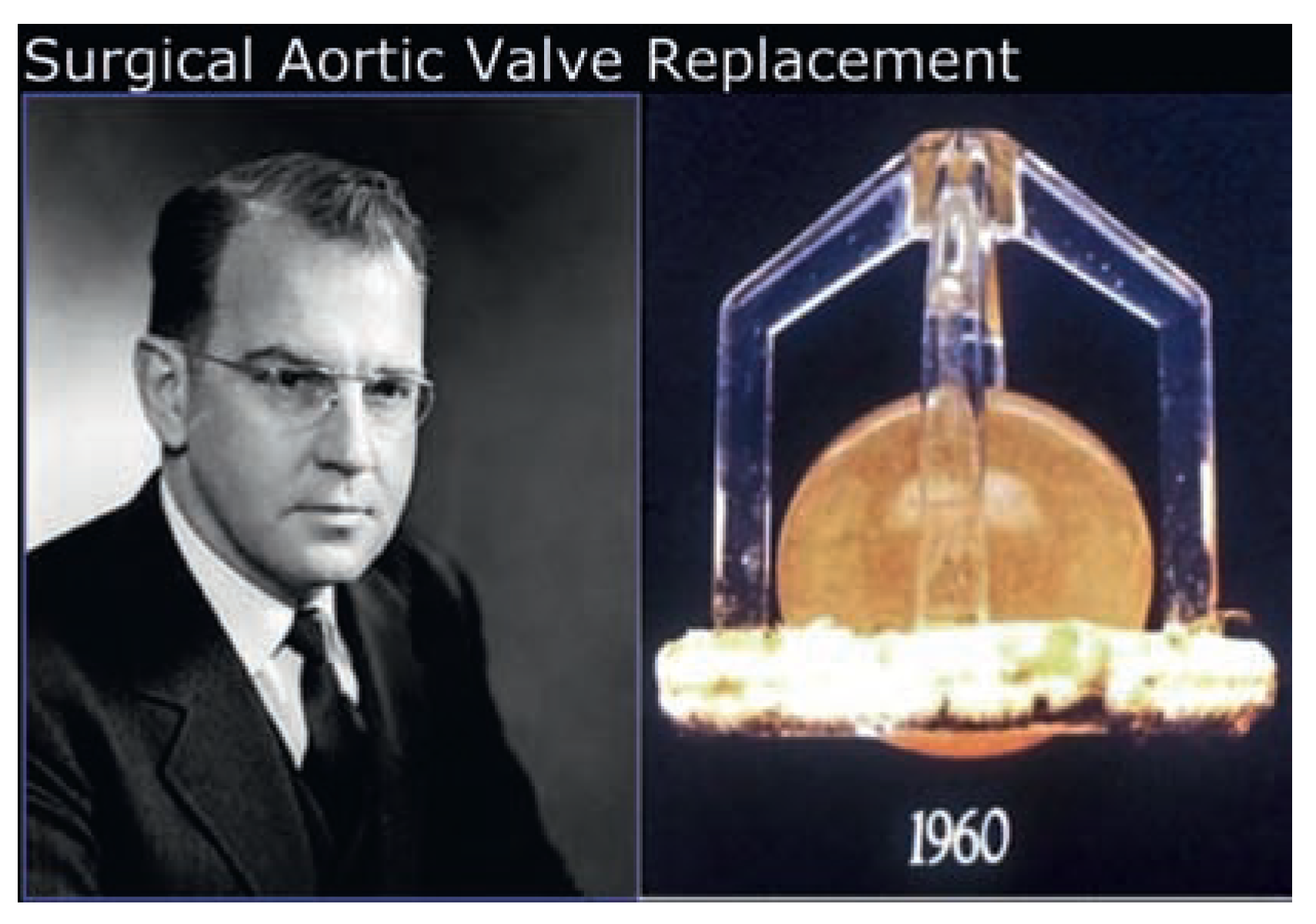

Die Diagnose, die es in der Medizingeschichte erst seit kurzem gab, war damals ein Todesurteil: Weder war Penicillin verfügbar – Alexander Fleming (

Abb. 5) sollte das lebensrettende Antibiotikum erst über zehn Jahre später entdecken, und seine klinische Verfügbarkeit wurde erst nach dem zweiten Weltkrieg umgesetzt. Auch wäre bei einer Abszessbildung oder flottierenden Auflagerungen ein Klappenersatz nicht möglich gewesen; ja, David Harken (

Abb. 6) implantierte als erster Chirurg erst Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts die erste künstliche Aortenklappe.

Mahlers Todesringen dauerte drei Monate (

Abb. 7). Der Komponist reiste zunächst – ganz im Stile unserer Zeit – zu einer Zweitmeinung nach Paris ans Institut Pasteur zum bekannten Bakteriologen Chantemesse – doch der konnte Lipmans Diagnose nur bestätigen und nicht wirklich helfen. Die Behandlungsversuche der zu Rate gezogenen Mediziner waren Ausdruck der Hilflosigkeit der Wissenschaft jener Tage. Unter Anteilnahme der Presse fuhr Mahler im Zug nach Wien, wo er am 17. Mai 1911 nach zunehmender Verschlechterung seines Zustandes schliesslich an einer Lungenentzündung im Koma verstarb.

Heute haben wir alle nötigen Antibiotika verfügbar, vom Penicillin zu den neuesten Cephalosporinen, von Vancomycin zu den synthetischen Breitbandantibiotika; auch die Herzchirurgie ist uns auf höchstem Stand verfügbar – und dennoch bleibt die Endokarditis eine schwere Erkrankung mit weiterhin hoher Morbidität und Mortalität. Entsprechend kommt der Prophylaxe eine hohe Bedeutung zu. Zunächst wollte man alles verhindern und empfahl bei fast jedem Klappenleiden, sicher bei allen kongenitalen Vitien, aber auch bei Kardiomyopathien und anderem mehr eine Prophylaxe für jeden, der sich bei Zahnarzt meldete oder sich einem Eingriff im Bauchraum oder einem infiziertem Gewebe unterzog. Doch dann kam mit den neuen Richtlinien der American Heart Association vor einem Jahr alles anders – doch weshalb? Es waren nicht neue Trials, wie wir es aus anderen Gebieten gewohnt sind, sondern common sense, Argumente also wie die folgenden:

Die infektiöse Endokarditis kommt viel häufiger aufgrund zufälliger, ja alltäglicher Bakteriämien, beispielsweise beim Zähneputzen oder einem unbemerkten Hautinfekt zustande, als aufgrund von Zahnarztbesuchen sowie nach Eingriffen im Bauchraum und im Urogenitaltrakt.

Die bisherige breite Prophylaxe konnte daher, wenn überhaupt, nur wenige Endokarditiden verhindern.

Das Risiko von Antibiotika-assozierten Nebenwirkungen und Resistenzentwicklungen übersteigt daher den Nutzen einer breitangelegten Antibiotika-Prophylaxe der Endokarditis.

Eine regelmässige und optimale Mundhygiene ist daher wahrscheinlich viel wirksamer als eine ungezielte Antibiotika-Prophylaxe.

Entsprechend empfiehlt seither die American Heart Association eine sehr restriktive Verwendung der Antibiotika-Prophylaxe bei Patienten mit (1.) mechanischen oder biologischen Prothesen, (2.) bei solchen mit durchgemachter Endokarditis, (3.) bei Patienten mit angeborenen Herzvitien und (4.) bei Patienten nach Herztransplantation. Während die European Society of Cardiology ihre Stellungnahme noch nicht publiziert hat, hat die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie ihre Richtlinien geändert und stark an diejenigen der American Heart Association angepasst. In diesem Heft der Kardiovaskulären Medizin werden diese präsentiert [5]. Damit wird die klinische Praxis stark vereinfacht und hoffentlich die Prophylaxe, welche neben Antibiotika bei wenigen Patientengruppen vor allem eine gute Mundhygiene vorsieht, wirksamer gestaltet. Nahezu 100 Jahre nach Mahlers Tod bleibt aber die Endokarditis trotz aller Fortschritte in der Diagnostik und Therapie eine Herausforderung für den Arzt in der Praxis und der Klinik.