Zusammenfassung

Als Bestandteil der Behandlung von Patienten mit kardialen Erkrankungen werden regelmässig «psychologisch-psychotherapeutische Interventionen» gefordert. Standards zur Erfassung des Interventionsbedarfes oder einheitliche Therapiemodelle sucht man jedoch vergeblich. Studien führten zu zum Teil deutlich voneinander abweichenden Ergebnissen.

Insgesamt gibt es viele Hinweise dafür, dass Koronare-Herzkrankheit-Patienten (KHKPatienten) mit einer ausgeprägteren psychischen Komorbidität stärker von psychosozialen Interventionen profitieren. Behandelnde Ärzte sollten diese Zusammenhänge kennen und diejenigen Patienten möglichst frühzeitig identifizieren, bei denen aufgrund einer akuten oder chronischen psychischen Komorbidität eine intensivere psychotherapeutische Betreuung oder das Einleiten einer Pharmakotherapie nötig ist. Die bisherige Datenlage gibt Hinweise dafür, dass dies im Einzelfall auch aus prognostischen Gründen günstig ist.

Unbestritten sind die positiven Effekte, die durch die Vermittlung eines «herzgesunden» Lebensstils erzielt werden, so dass auf Verhaltensmodifikation ausgerichtete Interventionen eine wichtige und letztlich auch ursächliche Therapie der koronaren Herzkrankheit (KHK) darstellen. Hierbei kommt dem Heranführen der Patienten an regelmässige sportliche Betätigung nicht nur aus körperlicher, sondern auch aus psychischer Sicht wie auch dem Erreichen einer Nikotinabstinenz eine besonders grosse Bedeutung zu.

Schlüsselwörter: kardiale Erkrankungen; psychologisch-psychotherapeutische Interventionen

Einleitung

In der Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen standen bisher vor allem quantifizierbare Begleiterkrankungen wie die Behandlung einer Hyperlipidämie, eines Diabetes mellitus, einer arteriellen Hypertonie oder einer Hyperurikämie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der behandelnden Ärzte. Als verhaltensabhängige Risikofaktoren sind Rauchen, Fehlernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel, dysfunktionale Stressverarbeitung und chronischer Distress bekannt, werden jedoch im ärztlichen Alltag häufig nicht konsequent genug angegangen. Psychische Begleiterkrankungen oder Verarbeitungsstörungen wie Depressivität oder Ängstlichkeit werden, wie auch psychosoziale Belastungsfaktoren, kaum wahrgenommen.

Im allgemeinen Bewusstsein ist das Herz dagegen unbestritten nicht auf seine Stellung als zentrale «Pumpe» im Herz-Kreislauf-System beschränkt, sondern es wird sinnbildlich als Zentrum der Gesamtpersönlichkeit und als Ort der emotionalen Identitätsbildung gesehen. In vielen Kulturkreisen und Sprachen gibt es dementsprechend eine Unzahl von Redewendungen, Rieten, Märchen- und Sageninhalten, die dieser Vorstellung Rechnung tragen [

1]. Erinnert sei hier nur an deutschsprachige Metaphern wie «sein Herz verschenken», «das Herz verlieren», «ins Herz getroffen sein», ein «Herz aus Stein haben», ein «gutes Herz haben», etwas sich «zur Herzenssache machen». «Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar» liess A. de Saint Exupéry den «Kleinen Prinzen» sagen und beschrieb damit die Vorstellung, dass das Herz ein tieferes Verständnis als die Vernunft aufzubringen vermag.

Trotz dieses impliziten Wissens von Laien wie von Fachkräften über die scheinbar untrennbare Verbindung zwischen körperlichem und seelischem Befinden fliessen psychische Aspekte bei der Behandlung eines «Herzpatienten» in der Routinebehandlung eher noch wenig ein. Von der Öffentlichkeit wird dies häufig als grosser Mangel wahrgenommen. «Wie herzlos ist die Herzmedizin?» betitelte die Zeitschrift «Psychologie heute» 1999 einen Artikel, in welchem ein vermehrter Einbezug von Psychologen in die Betreuung von Herz-Kreislauf-Patienten gefordert wurde.

In Disease-management-Programmen zur Behandlung von Patienten mit koronarer Herzkrankheit werden—auch von Kardiologen—regelmässig «psychologisch-psychotherapeutische Kompetenzen» gefordert. Auch das Anforderungsprofil für die von der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Kardiale Rehabilitation (SAKR) offiziell anerkannten Rehabilitationskliniken / Institutionen beinhaltet «Lebensstilmodifikationen», ergänzt durch «Kurse in Relaxationstechnik und Stressbewältigung», «Diätberatung», «Interventionsmöglichkeiten zur Rauchentwöhnung» und «Anleitung zu körperlicher Aktivität im Rahmen des Bewegungsprogramms» (Version von 2001).

Empfehlungen zur Erfassung des Interventionsbedarfes oder zu Interventionsmodellen sucht man jedoch vergeblich.

Daher ist es für primär somatisch ausgerichtete Kardiologen, Internisten oder Allgemeinmediziner schwierig, sich über Diagnostik und Therapiemöglichkeiten relevanter psychischer Störungen und psychosozialer Faktoren ein Bild zu machen. Das Studium weiterführender Literatur scheint zunächst nicht wesentlich hilfreich zu sein. Begriffe wirken oft unscharf definiert, der Diagnostik liegen mehrere Klassifikationssysteme zugrunde und Interventionsstudien kommen zu zum Teil widersprüchlich erscheinenden Ergebnissen.

Mit der folgenden Übersicht soll eine Orientierungshilfe über relevante Störungsbilder und ihre psychotherapeutische Behandlung gegeben werden. Ziel ist es aufzuzeigen, welchen Stellenwert die psychische, bzw. psychotherapeutische Betreuung bei Patienten mit Herzkrankheiten hat, wo Ansatzpunkte für Interventionen liegen, welche Therapieformen etabliert sind und wo noch Forschungsbedarf besteht. Dem werden die Erwartungen der Patienten gegenüber gestellt.

Welche Erklärungen und Erwartungen haben Patienten?

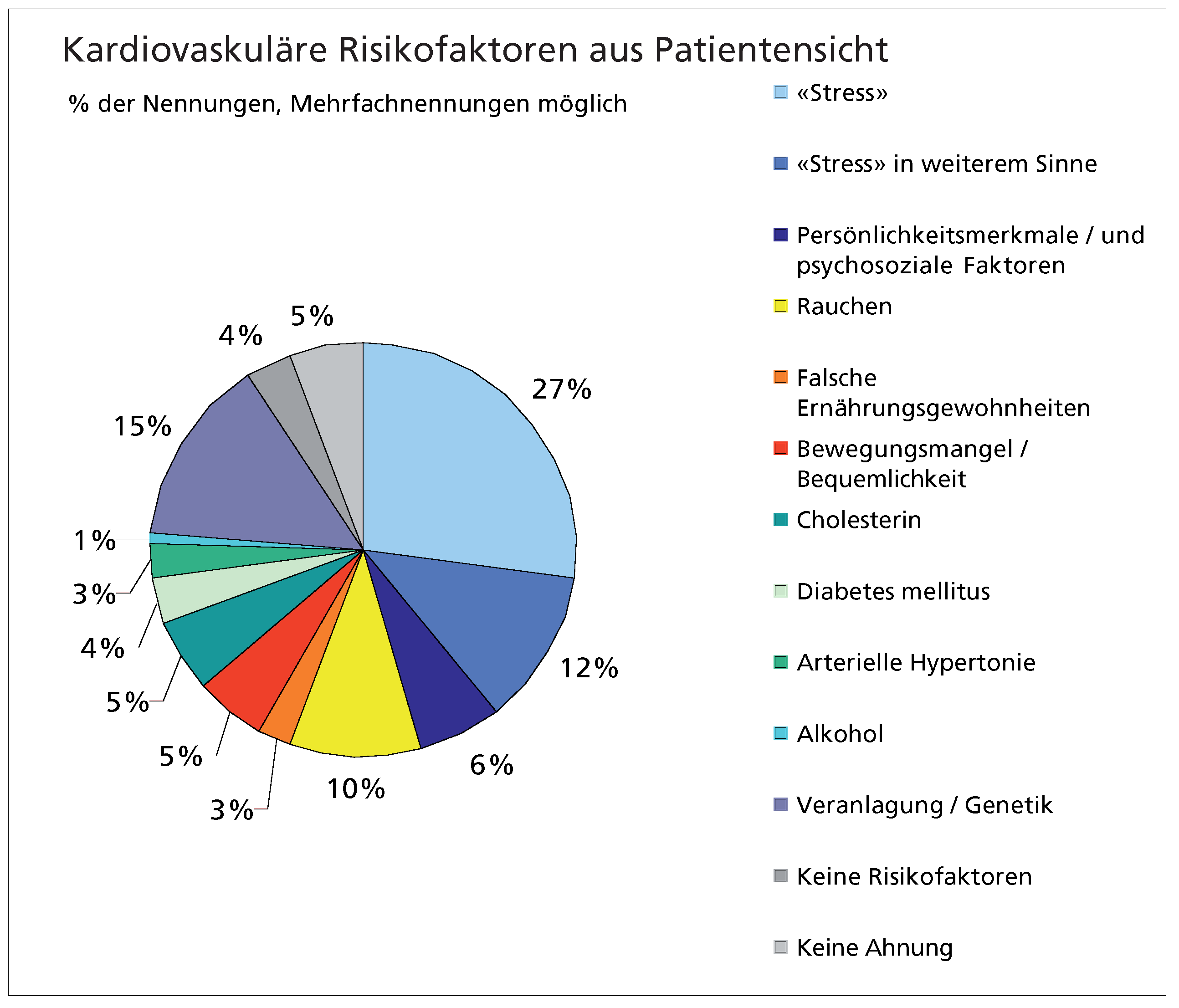

Seit dem Jahr 2004 orientieren wir uns in der Rehabilitationsklinik Seewis mit Hilfe eines Fragebogens anhand offen gestellter Fragen über die Einschätzung unserer Patienten zu den persönlichen Risikofaktoren. Diese Art der spontanen Befragung ermöglicht keine systematische Übersicht, es zeichnen sich jedoch interessante Trends ab. In 100 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Fragebögen wurde von 30 Patienten «Stress» als Risikofaktor genannt. Weitere Nennungen bezogen sich auf «Stress» im weiteren Sinne (psychische Belastungen, life events, Trauer, Leistungsdruck, Überforderung, Fremdbestimmung, zu viel Arbeit).

Psychosoziale Faktoren im engeren und weiteren Sinne wurden bei dieser Stichprobe von ca. der Hälfte der Befragten als besonders wichtig für die Entwicklung ihrer Krankheit gesehen. An zweiter und dritter Position folgten «genetische Veranlagung» und «Rauchen» (

Figure 1) [

60].

Die Möglichkeiten, einen besseren Umgang mit «Stress» und belastenden Lebenssituationen erlernen zu können, um damit die Chance für eine psychische Stabilisierung zu erhöhen, werden dagegen tendenziell als eher gering erachtet. So wurde ein verbesserter Umgang mit «Stress» oder ein «psychisch / mentaler Aufbau» nur von ca. einem Viertel der Patienten als Behandlungsziel genannt.

Offensichtlich werden die psychische Befindlichkeit und die Lebenssituation als schicksalhaft und damit wenig beeinflussbar wahrgenommen. Zusätzlich können durch das Erleben der sich häufig akut manifestierenden Erkrankung vorbestehende Gefühle des Kontrollverlustes, der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins entstehen und damit die Möglichkeiten, einen besseren Umgang mit Distress lernen zu können, eher unterschätzt werden.

Stress

Die psychischen und körperlichen Reaktionen zur Bewältigung und zur Abwehr äusserer Reize—den Stressoren—wird als «Stress» [

61,

62,

63] bezeichnet. Ob und in welcher Form kurz- oder langfristig einwirkende Stressoren zu einem individuellem Stresserleben werden, hängt von deren Bewertung als «Herausforderung» oder aber als «Überforderung» ab. Übersteigen die Anforderungen die persönliche Anpassungsfähigkeit und die Belastbarkeit spricht man von «Distress».

In der Wahrnehmung von Patienten spielt dieser negative Stress als Risikofaktor für die Entwicklung ihrer Herz-Kreislauf-Erkrankung eine herausragende Rolle.

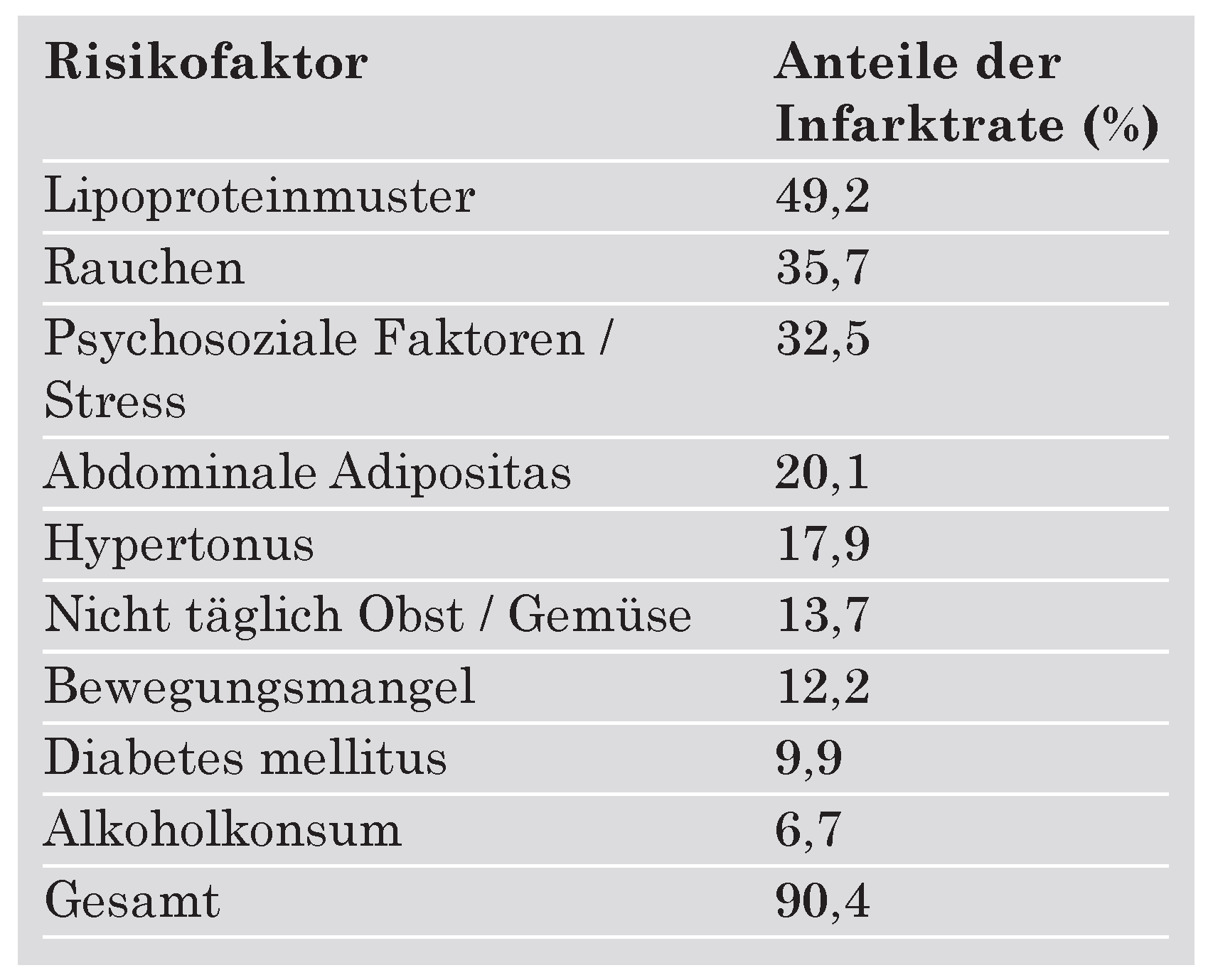

Auch in der medizinischen Fachliteratur lassen sich eine Vielzahl von Publikationen finden, in denen die Folgen subjektiv als negativ belastend erlebter Lebensumstände auf das Herz-Kreislauf-System untersucht worden sind. In der INTERHEART-Studie (

Table 1) wurden vier mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko einhergehende psychosoziale Faktoren identifiziert: Arbeitsstress, häuslicher Stress—hier vor allem finanzielle Schwierigkeiten und belastende Lebensereignisse [

7].

In einer japanischen Populationsstudie bei mehr als 70 000 Personen fand sich ein relatives Risiko von 2,24 für zerebrovaskuläre Insulte und von 2,28 für die koronare Herzkrankheit, wenn die Lebenssituation als «überfordernd» empfunden worden war [

57].

Neben chronischem negativem Stress kann auch eine akute Stressreaktion das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. So fanden Mittleman et al. ein um das Zweifache erhöhte Risiko für einen akuten Myokardinfarkt nach einem Wutausbruch [

9].

Unbestritten sind persönliche Anteile des Stresserlebens und der Stressverarbeitung. Persönlichkeitsfaktoren wie Perfektionismus oder ausgeprägte Kontrollambitionen werden letztlich auch durch die individuelle Lerngeschichte und die Sozialisation beeinflusst. Das Anspannungsniveau eines Menschen ist ebenso individuell unterschiedlich ausgeprägt wie Art und Intensität der Reaktion auf «Stressoren». Neben dieser individuellen Bewertung konnten Merkmale ungünstiger Lebensbedingungen mit einer breiteren Gültigkeit herausgearbeitet werden. Für das Berufsleben konnte u. a. die Arbeitsgruppe um J. Siegrist die Kombination von hohen Anforderungen mit geringer Anerkennung (effort—reward—imbalance) [

31,

41,

59] sowie niedrige Einflussmöglichkeiten auf den Arbeitsprozess bei hohen Anforderungen als besonders belastende Faktoren herausarbeiten.

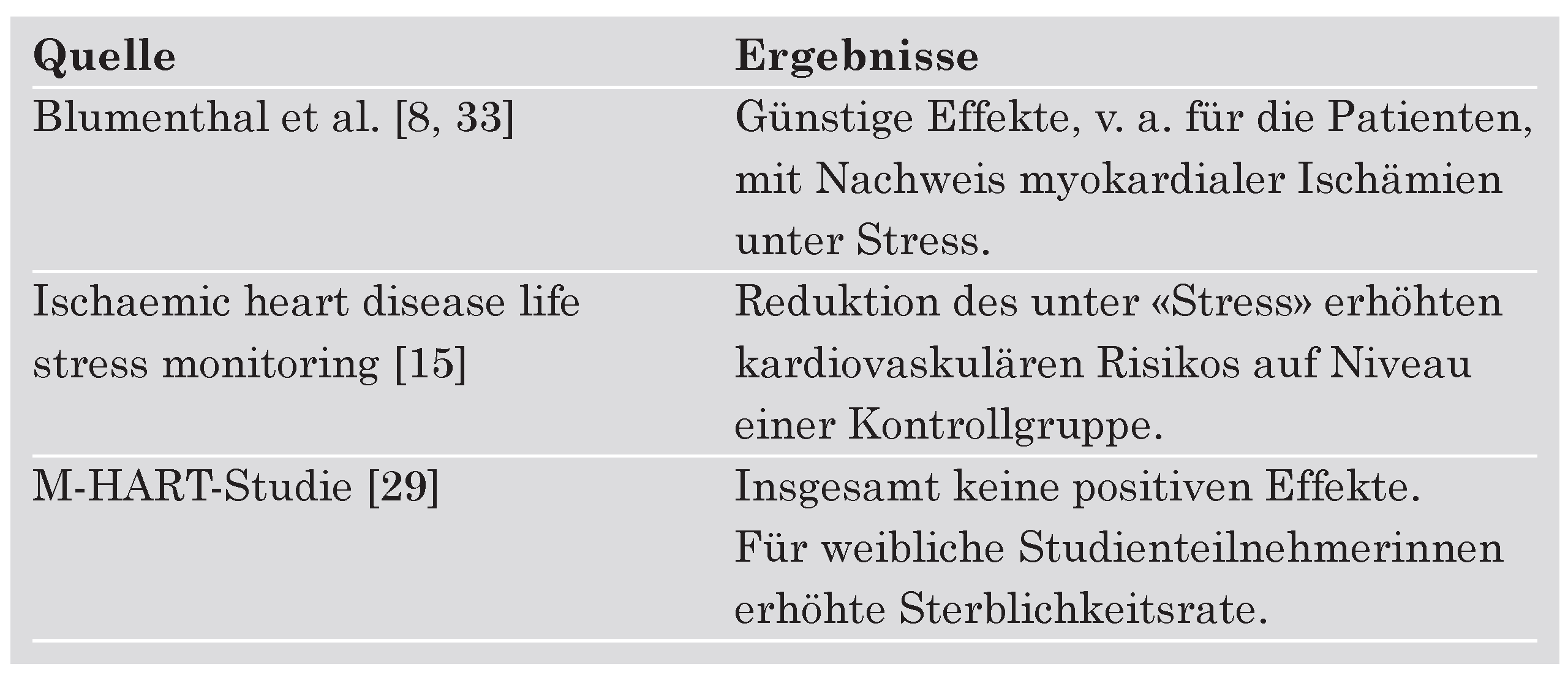

Interventionen bei Stress—«Stressmanagement»—beinhalten häufig kognitiv-verhaltenstherapeutische Elemente und die Anwendung von Entspannungsverfahren. Untersuchungen der Effekte von Stressmanagementprogrammen für KHK-Patienten führten jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Häufig ist eine Verbesserung der subjektiven Befindlichkeit zu verzeichnen. Blumenthal et al. konnten darüber hinaus auch durch ein Stressmanagement-Programm, bestehend aus Entspannungstherapie und einer kognitiv—verhaltenstherapeutischen Therapie einen günstigen Effekt auf myokardiale Ischämien und kardiale Komplikationen nachweisen [

8,

33]. Dieses Ergebnis war jedoch nicht auf jeden Herzinfarktpatienten übertragbar. Insbesondere für die Patienten, bei denen unter «Stress» auftretende Myokardischämien nachgewiesen worden waren, konnten nach Unterweisungen bezüglich Stressmanagements das kardiale Risiko nach Myokardinfarkt reduziert werden. Im «Ischemic Heart Disease Life Stress Monitoring Program» wurde durch ein intensives Stressbewältigungsprogramm das unter «Stress» erhöhte kardiovaskuläre Risiko auf ein Niveau der Kontrollgruppe gesenkt [

15]. Dem gegenüber stehen die Ergebnisse der M-HART-Studie (Montreal Heart Attack Readjustment Trial), welche nicht nur keine Verbesserung durch ein wenig intensives Stress-reduktionsprogramm nach Myokardinfarkt, sondern für weibliche Studienteilnehmer sogar eine erhöhte Sterblichkeitsrate nachwiesen [

29]. Eine Substudie von M-HART liess den Schluss zu, dass Morbidität und Mortalität für diejenigen Patienten gesenkt werden konnten, die mittels Fragebögen als «responder» für die eingesetzten Interventionen ausfindig gemacht werden konnten (abstract, zitiert in [

28],

Table 2).

Auch wenn somit die Effekte psychosozialer Interventionen zur Stressreduktion auf die Prognose von KHK-Patienten letztlich noch unklar bleiben, unterstreichen diese Ergebnisse die Notwendigkeit individuell zugeschnittener Behandlungen und psychosozialer Interventionen

Persönlichkeitsfaktoren

Persönlichkeitsfaktoren wie ausgeprägte Feindseligkeit, Ängstlichkeit, negative Affekte, die Unfähigkeit, Gefühle zu lesen [

50]—Alexithymie—werden mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung in Zusammenhang gebracht. Ein wichtiger psychosozialer Risikofaktor ist das Gefühl fehlender sozialer Unterstützung. Dies und anhaltende negative Affektivität zeichnen das Persönlichkeitskonstrukt «Typ D» aus [

19,

20].

Das von Friedman und Rosenberg postulierte «Typ-A»-Verhalten [

55] ist durch ungerichtete Konkurrenzneigung, Feindseligkeit, Zeitdruck und innere Anspannung geprägt und wurde 1981 von der American Heart Association als «koronargefährdend» eingestuft. Das «recurrent coronary prevention project» (RCPP) zielte als Psychotherapiestudie darauf ab, die Ausprägung des Typ-A-Verhaltens zu reduzieren und wies eine signifikante Senkung der Re-Infarktrate nach [

21]. Diese positiven Effekte führten dazu, dass vergleichbare Programme weit verbreitet zu einem wichtigen Bestandteil in der Behandlung von HerzKreislauf-Patienten geworden sind. Dennoch liess sich ein prognostischer Effekt des Typ-AVerhaltens später nicht sicher nachweisen [

22]. Es wurde vermutet, dass die erreichten positiven Effekte in einer allgemeinen Reduktion negativer Affektivität—des «distress level» –, der physiologischen Anspannung und gesundheitsschädlicher Verhaltensweisen zu sehen seien [

3].

Ergebnisse der MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial)-Studie [

56] wiesen sogar positive Effekte des Typ-A-Verhaltens auf die Prognose nach Myokardinfarkten nach. Die Ursachen dieser positiven Effekte sind nicht sicher, doch werden bessere Fähigkeiten in Hinsicht auf den Umgang mit der Krankheitssituation oder auch besonders effiziente Lebensstilmodifikationen und somit eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei Personen mit A-Typ-Verhalten diskutiert [

28] (

Table 3 and

Table 4).

Die in der «Lifestyle-Heart-StudieZ [

37,

38,

39] ereichten positiven Effekte auf die Arteriosklerose werden häufig vor allem auf die fettarme «Ornish-Diät» zurückgeführt. Ornish betonte jedoch, dass aus seiner Sicht psychosoziale Faktoren, wie der Abbau sozialer Isolation und psychischen Druckes, zum Aufbau eines «herzgesunden Lebensstils» ebenso bedeutsam seien [

11].

Verarbeitungsstörungen nach manifest gewordener Erkrankung

Das Erleben, die psychische Verarbeitung und die Entwicklung von Strategien zum Umgang mit potentiell lebensbedrohlichen Krankheiten sind von vielerlei Variablen, z. B. von Alter, Geschlecht und der Lebenssituation abhängig. Besonders belastend kann das Gefühl sein, der Krankheit hilflos ausgeliefert zu sein.

Das Spektrum möglicher reaktiver Störungen reicht von leichten Anpassungsstörungen mit hoher Spontanbesserungsrate über depressive Anpassungsstörungen, somatopsychische Störungen bis zur Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer sekundären Herzangst.

Eine major depression wurde nach manifest gewordener Erkrankung bei 17–27% der KHK-Patienten nachgewiesen [

45]. Werden leichtere Formen wie eine «minor depression» oder Dysthymia eingeschlossen, entwickeln gemäss Schätzungen bis zu 40–60% der Patienten nach einem Herzinfarkt ein depressives Krankheitsbild.

11–12% der Patienten entwickeln schliesslich eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), durch welche Lebensqualität und Prognose deutlich langfristig beeinträchtigt werden. Unbehandelt neigen die Symptome der Belastungsstörung zu einer Chronifizierung. Nach unbehandeltem Fortbestehen über einen Zeitraum von 6–12 Monaten ist eine Spontanremission sehr unwahrscheinlich [

42]. Das Risiko für Entwicklung einer PTBS ist unabhängig von der Schwere der Erkrankung, z. B. der Einschränkung der LV- Funktion, sondern korreliert mit dem subjektiven Erleben von Angst, Hilflosigkeit und Kontrollverlust [

47] (

Table 5).

In einer Depression entwickeln sich häufiger dysfunktionale Bewältigungsstrategien. Es fällt den Betroffenen schwerer, Medikamente regelmässig einzunehmen, Untersuchungstermine einzuhalten und notwendige Verhaltensänderungen durchzuhalten. Depressivität verschlechtert nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Prognose. Unter einer Depression leidende KHK-Patienten weisen—unabhängig von der kardialen Einschränkung—ein um das zwei- bis dreifach [

45] erhöhtes Risiko für ein erneutes kardiales Ereignis auf.

Erkennen und Therapie komorbider und ursächlicher Depressionen stellen eine wichtige Aufgabe für die Behandelnden dar. Symptome wie Stimmungsschwankungen, Antriebsschwäche, Schlafstörungen, Ängste, aber auch ein betont bagatellisierender Affekt angesichts der Akuterkrankung oder ein sehr distanziertes Verhalten sollten erfragt bzw. wahrgenommen und als Zeichen einer möglichen depressiven Entwicklung bzw. einer Verarbeitungsstörung gewertet werden.

Patienten mit implantiertem Kardioverter / Defibrillator profitieren bezüglich einer Senkung des Risikos für das Auftreten tödlicher Arrhythmien oder eines Herz-Kreislauf-Stillstands («MUSTT»-Studie; [

23]).

Es gibt Hinweise für eine verringerte Lebensqualität [

24] und höhere Werte für Ängstlichkeit und Depressivität bei ICD-Trägern [

25,

58], welche jedoch auch durch die Schwere der Grundkrankheit hervorgerufen sein können [

26]. Nach häufigen Entladungen innerhalb kurzer Zeit («elektrischer Sturm») scheint gemäss Godemann et al. [

12] ein erhöhtes Risiko für eine Angststörung zu bestehen. Dies entspricht auch der eigenen klinischen Erfahrung. Hieraus kann ein circulus vitiosus entstehen, da arrhythmische Ereignisse auch durch eine erhöhte psychische Erregung ausgelöst werden können [

27]. Eine Übersicht über die psychosozialen Aspekte der Behandlung einschliesslich einer Fallstudie finden sich bei Benninghoven et al. [

13].

Diagnostik und Quantifizierung psychischer Störungen

Das Erkennen und die Quantifizierung einer Depression oder Angststörung gestalten sich im klinischen Alltag nicht immer einfach und eindeutig. Leichtere Formen werden häufig sogar übersehen. Schwierigkeiten ergeben sich unter anderem aus der Verwendung unterschiedlicher Diagnosekriterien, Ein- oder Ausschluss von auch vergleichsweise leichten Formen depressiver Verstimmungen und der grossen Spontanschwankungsbreite. Unspezifische Symptome, z. B. Müdigkeit, können sich sowohl als Folge einer somatischen Erkrankung, z. B. der Herzinsuffizienz, entwickeln, als auch ein Leitsymptom für eine depressive Entwicklung darstellen.

«Affektive Störungen» sind durch eine Veränderung der Stimmung gekennzeichnet. Im ICD-10 entsprechen ihnen die Diagnosecodes F30–F39. Die Stimmung kann gedrückt (depressiv; F32), gehoben (manisch; F30), oder zwischen den beiden Extremen schwankend (bipolar; F31) sein. Die Stimmungsveränderungen können episodisch auftreten (F32, F33) oder wie bei der «Zyklothymia» und der «Dysthymia» anhaltend sein (F34). Es gibt leichte (F32.0), mittelgradige (F32.1) oder schwere Ausprägungen. Psychotische Symptome (F30.2, F31.2–F31.5, F32.3) können begleitend auftreten.

Bei phobischen (F40.0–F40.9) wie auch bei der gemischten depressiven Angststörung (F41.2) treten ebenfalls depressive Symptome häufig begleitend auf. Schliesslich können sich depressive Symptome als Reaktion auf schwere Belastungen, wie zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, im Rahmen einer akuten Belastungsreaktion (F43.0), einer posttraumatischen Belastungsstörung (F43.1) oder, in leichterer Form, bei einer Anpassungsstörung (F43.2) entwickeln.

Bei der Beschreibung des unter den «neurotischen Störungen» als «Neurasthenie» (F48.0) aufgeführtem Ermüdungssyndrom finden sich ebenfalls eine Vielzahl depressiver Merkmale, die hierbei jedoch leichter ausgeprägt sind.

Die in der Literatur häufig zu findenden Begriffe «major» und «minor depression» beruhen auf der amerikanischen Klassifikation des «DSM» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Zur Diagnostik werden hier Symptome in mehreren, voneinander unabhängigen Achsen abgebildet und quantifiziert. Hinsichtlich der Erfassung von Symptomschwerpunkten, Lei- tund Begleitsymptomen bestehend zwischen den beiden Klassifikationssystemen Differenzen (

Figure 2).

Mit Hilfe standardisierter Kurzfragebögen, lässt sich ein Screening psychischer Störungen auch im Alltag und von NichtPsychiatern ohne grossen Aufwand durchführen.

Depression und Angst als kardiovaskulärer Risikofaktor

Ungeachtet der diagnostischen Unschärfe weisen die Ergebnisse mehrerer Studien bei Vorliegen von Depressivität und Angst, unabhängig von anderen bekannten Risikofaktoren, ein um den Faktor 1,5 [

46]–2,2 [

45] erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit nach.

Todaro et al. untersuchten 110 männliche und weibliche KHK-Patienten zu Beginn eines Phase II-Rehabilitationsprogammes auf das Vorliegen einer Major- oder Minor-Depression oder einer Dysthymia. 15,5% der Untersuchten wurden positiv auf eine aktuell bestehende depressive Störung getestet. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Diagnose und Therapie einer Depression während einer kardialen Rehabilitation durchgeführt werden sollte, da sich eine bestehende Depression hemmend bei dem Umsetzen von Interventionen zu einer Lebensstiländerung auswirken können. [

10].

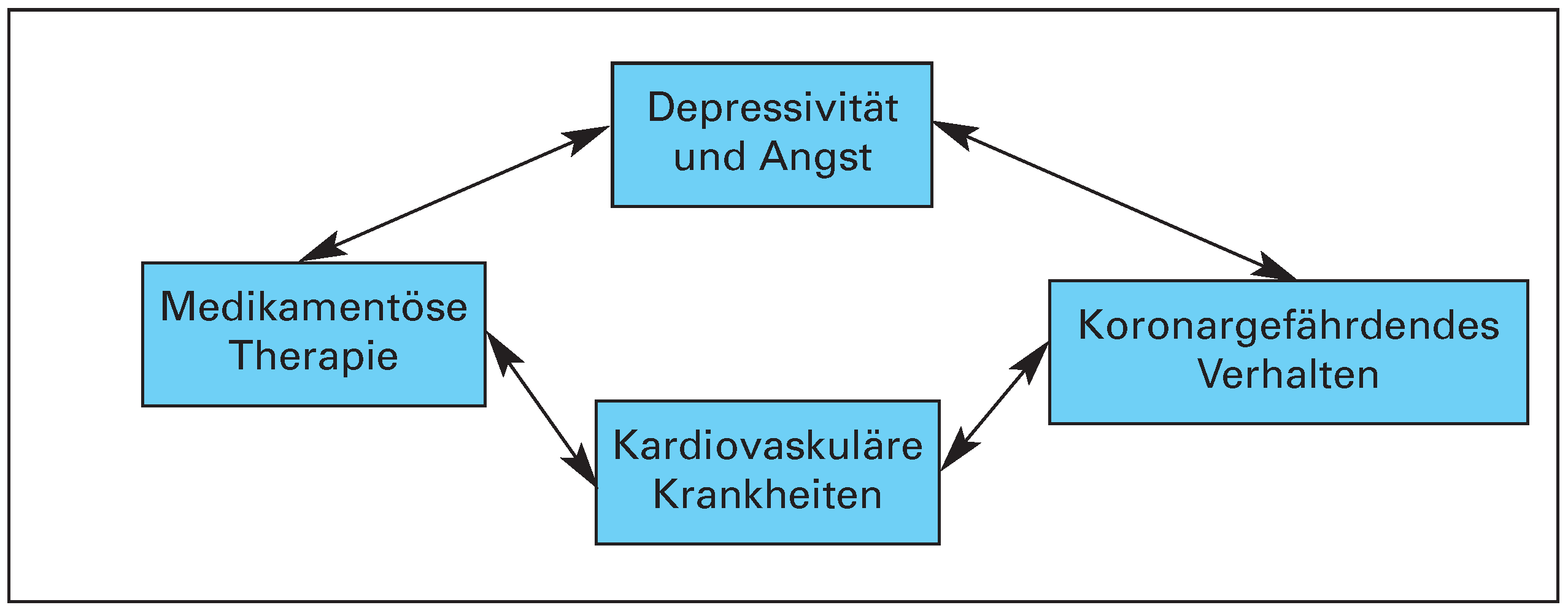

Depressivität und Angst verstärken in vielerlei Hinsicht koronargefährdendes Verhalten, wie Bewegungsmangel, Fehlernährung, Übergewicht, vermehrtes Rauchen oder den schädlichen Gebrauch anderer psychotroper Substanzen. Hierdurch werden wiederum arterielle Hypertonie, Blutgerinnung, Zuckerund Cholesterinstoffwechsel ungünstig beeinflusst. Antriebsschwäche erschwert zusätzlich die aktive Korrektur dieser Verhaltensweisen und die Compliance.

Ein weiteres Risiko birgt die medikamentöse Therapie psychischer Erkrankungen, da sie oft gerade auch für das Herz-Kreislauf-System mit Nebenwirkungen behaftet sein kann. Erinnert werden soll hier nur exemplarisch an QT-Zeit-Verlängerung unter trizyklischen Antidepressiva oder unter einigen Neuroleptika wie z. B. Thioridazin (Melleril®), oder an die Gewichtszunahme unter verschiedenen Antidepressiva.

Affektive Erkrankungen führen in psychosozialer Hinsicht oft zu einem sozialen Rückzug mit Entwicklung einer zunehmenden Isolation. Diese zieht einen Verlust sozialer Kompetenzen und einen Ausschluss von mit anderen Menschen erlebten positiven Aktivitäten nach sich. In dieser Depressionsspirale können sich Misstrauen und auch eine Abneigung gegenüber den im Gesundheitswesen beschäftigten Personen verstärken. Hierdurch wird oft eine frühzeitige Erkennung und konsequente Therapie der sich entwickelnden Symptome erschwert. Treten dann akute somati-sche Symptome auf, werden die sich eher diskreter manifestierenden psychischen Symptome gerade auch in der technisch und interventionistisch ausgerichteten Akutmedizin oft zu wenig wahrgenommen (

Figure 3).

Studien zur Depressionstherapie von KHK-Patienten konnten zwar häufig eine Besserung depressiver Merkmale oder eine Normalisierung somatischer Parameter wie zum Beispiel der Herzfrequenzvariabilität [

53] oder von Entzündungsparametern [

52] nachweisen. Signifikante Verbesserungen der kardialen Prognose wurden, soweit untersucht, bisher jedoch nicht nachgewiesen.

Pathophysiologie der HerzKreislauf-Reaktionen bei Depression, Angst und «Stress»

Negative Emotionen wie Angst, Ärger und Stress führen zu einer Aktivierung des Sympathikus, die individuell unterschiedlich stark ausgeprägt und nicht zuletzt auch genetisch determiniert ist. Unter Sympathikuseinfluss kommt es zu einer Vasokonstriktion mit Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck und zu einem erhöhten Arrhythmierisiko. Eine verminderte Herzfrequenzvariabilität als Zeichen einer gestörten neurohumoralen HerzKreislauf-Regulation unter Sympathikuseinfluss geht ebenfalls mit einem erhöhten Arrhythmierisiko einher. Sowohl bei Stress als auch bei Depression lassen sich erhöhte Cortisol-Spiegel, eine Verminderung der Herzfrequenzvariabilität wie auch Zeichen einer endothelialen Dysfunktion nachweisen. Letztere beruht auf einer Dysbalance zwischen vasodilatierend und vasokonstringierend wirkenden Mediatoren. Exemplarisch sei hier die Rolle des Stickstoffmonoxids (NO) erwähnt, welches z. B. bei körperlicher Betätigung vermehrt freigesetzt wird. Es bewirkt bei Gesunden eine koronare Vasodilatation und weist u. a. eine antiproliferative und antithrombotische Wirkung auf. Bei Patienten mit koronarer Atherosklerose besteht als Folge einer eingeschränkten Bioverfügbarkeit von NO eine geringer ausgeprägte Antagonisierung von Vasokonstriktoren. Daher kann es bei psychischer Belastung nicht, wie bei Gesunden, zu einer Dilatation, sondern zu einer paradoxen Vasokonstriktion der epikardialen Arterien und damit zu einer Ischämie kommen.

Zur Quantifizierung und Qualifizierung der Herz-Kreislauf-Reaktionen, z. B. bei Depression, Angst und «Stress» wie auch als Verlaufsparameter bei Interventionsstudien könnten physiologische Marker wertvolle ergänzende Informationen liefern, um die epidemiologisch so schwierig zu erfassenden psychischen Einflüsse greifbar zu machen.

Was ist Psychotherapie?

Diese scheinbar einfache Frage ist nicht leicht zu beantworten. Eine von vielen Definitionsversuchen von Strotzka (1975) [

2] lautet: «Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsensus … für behandlungsbedürftig gehalten werden und der mit folgendem arbeitet: Durch Kommunikation…meist verbal, aber auch averbal, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens.».

Ungeachtet verschiedener psychotherapeutischer Schulen, denen jeweils unterschiedliche Weltbilder, Krankheitskonzepte und Methoden zugrunde liegen, lassen sich verhaltenstherapeutisch und psychoanalytisch begründete Verfahren unterscheiden. Schulenübergreifend werden Entspannungsverfahren eingesetzt.

Ein wichtiger unspezifischer Wirkfaktor ist die Qualität der Beziehung, das «psychotherapeutische Arbeitsbündnis». Wampold (2001) [

40] stellte aufgrund der von ihm durchgeführten Studie gleichen Namens die «Äquivalenz—Hypothese psychotherapeutischer Verfahren» auf. Dies bedeutet, dass die Wirksamkeitsunterschiede zwischen den verschiedenen Therapieverfahren deutlich geringer sind, als die zwischen verschiedenen Therapeuten ein und desselben Therapieverfahrens.

Für Herz-Kreislauf-Patienten kommt in Anbetracht des hohen Stellenwertes verhaltensabhängiger Risikofaktoren den auf eine Veränderung des Lebensstils zielenden verhaltenstherapeutischen Interventionen eine besonders grosse Bedeutung zu. Bei Vorliegen einer Angststörung als psychischer Begleiterkrankung stellt die Verhaltenstherapie nach heutigem Wissen die Behandlungsmethode der Wahl dar.

Welche Interventionen sind wirksam?

Intensität und strukturelle Qualität der bei Herzpatienten durchgeführten Interventionen, die zugrunde liegenden Konzepte, die Interventionsdauer, das gewählte Setting, Ein- bzw. Ausschlusskriterien von Patienten, Zahl der eingeschlossenen Studienteilnehmer, Fehlen von Kontrollgruppen und angewendete Diagnosekriterien unterscheiden sich zum Teil stark.

Neben komplexen, aus mehreren Bestandteilen bestehenden Konzepten, werden auch ausschliesslich auf das Vermitteln von Informationen («Psychoedukation»), nur auf das Erlernen von Entspannungsverfahren, oder lediglich unspezifische supportive Interventionen—wie Gespräche—durchgeführt. Diese werden individuell oder in Form von Gruppensitzungen, wie auch in einem ambulanten oder stationären Setting angeboten und in einem zwischen Wochen und Jahren dauernden Zeitraum durchgeführt (Übersicht in [

3]).

Psychotherapie ist in klassischer Weise auf eine Verbesserung der Lebensqualität und der Symptomatik des Einzelnen ausgerichtet. Viele zur Evaluation von psychotherapeutischen Interventionen an Koronarpatienten durchgeführte Studien zielen dagegen im Sinne der «evidenz based medicine» auf eine statistisch nachweisbare Verbesserung somatischer Endpunkte ab. Diese konnte, wie oben erläutert, bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden. (Auswertung der Datenbanken «psycinf», «psyndex» und «medline» auf dem Stand August 2004 [

3], Zusammenfassung und Diskussion in [

3,

44]). Auch Januzzi et al. [

28] diskutierten das Ausbleiben einer Verbesserung somatischer Endpunkte trotz der offensichtlichen Korrelation zwischen Herzerkrankungen und psychosozialen Faktoren.

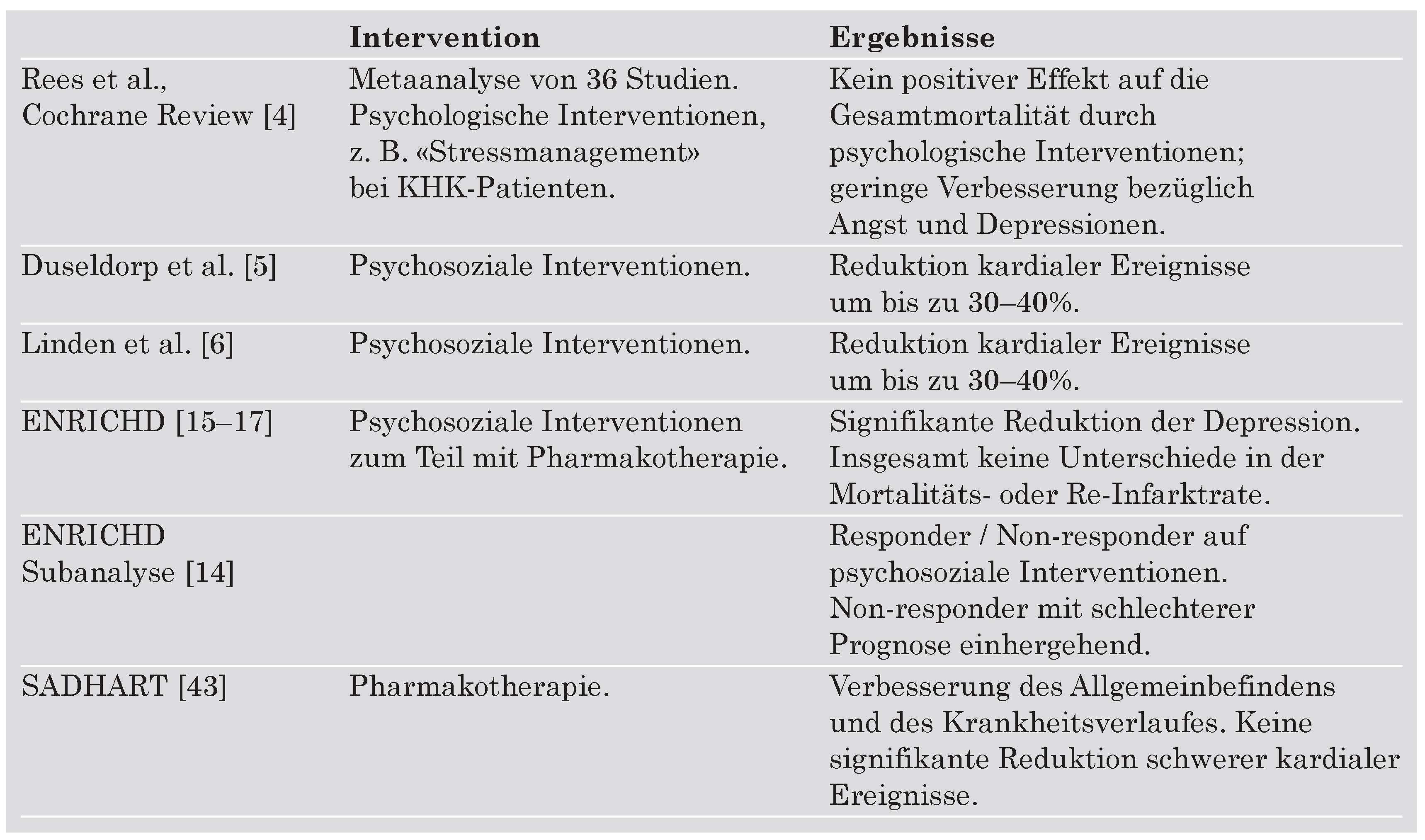

Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass Rees et al. in einer im Jahr 2004 durchgeführten Metaanalyse von 36 Studien mit knapp 13 000 eingeschlossenen Patienten (Cochrane Review) durch psychologische Interventionen, z. B. Stressmanagement bei KHK-Patienten, keinen positiven Effekt auf die Gesamt- oder kardiale Sterblichkeit nachweisen konnten [

4]. Eine geringe Verbesserung konnte lediglich bezüglich Angst und Depressionen nachgewiesen werden

Zwei weitere Metaanalysen von Dusseldorp et al. [

5] und Linden et al. [

6] kamen dagegen zu einer Reduktion kardialer Ereignisse um bis zu 30–40% durch «psychosoziale Interventionen».

ENhancing Recovery In Coronary Heart Diesease (ENRICHD) [

15,

16,

17] ist die grösste bisher durchgeführte Psychotherapiestudie, welche 1996 von dem National Heart, Lung and Blood Institute initiiert und an acht klinischen Zentren in den USA durchgeführt wurde. In dieser randomisierten Multizenter-Studie wurden 2481 Patienten randomisiert und untersucht, ob durch psychosoziale Interventionen—mit oder ohne Pharmakotherapie—bei Patienten mit akuten Herzkrankheiten und Vorliegen einer Depression und / oder sozialer Isolation Morbidität und Mortalität gesenkt werden können. Die Patienten wurden möglichst früh nach dem Akutereignis eingeschlossen. Zunächst in Einzelgesprächen, später in Gruppentherapie-Sitzungen, wurden mit einem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz ein verbesserter Umgang mit Depression erarbeitet und soziale Fertigkeiten trainiert. Trotz signifikant stärkerer Reduktion der Depressivität in der Interventionsgruppe liessen sich zunächst keine Unterschiede in der Mortalitäts-oder Re-Infarktrate herausarbeiten.

Es ergaben sich in späteren Analysen der ENRICHD-Studie Hinweise, dass grundsätzlich geeignete Interventionen nicht bei allen Patienten geeignet sind, psychosoziale Faktoren günstig zu beeinflussen oder Lernprozesse in Bezug auf einen «herzgesunden Lebensstil» nachhaltig zu initiieren. Die im Anschluss an einen akuten Myokardinfarkt durchgeführte Behandlung war für einen Teil der Studienteilnehmer nicht notwendig, für einen anderen Teil jedoch nicht ausreichend. Fehlendes Ansprechen auf die Intervention ging mit einer schlechteren Prognose einher [

14].

Auch die Effekte einer medikamentös antidepressiven Therapie sind nicht eindeutig. In der SADHART (Sertraline Antidepressant Heart Randomized Trial)-Studie wurden unter einer Major-Depression leidende Post-infarktpatienten randomisiert und mit dem Antidepressivum Sertralin oder Plazebo behandelt. Nach einer 24wöchigen Beobachtungszeit zeigte sich unter Sertralin eine Verbesserung des Allgemeinbefindens und des Krankheitsverlaufes [

43]. Schwerwiegende kardiale Ereignisse traten numerisch seltener auf. Die Reduktion war insgesamt jedoch nicht statistisch signifikant. In der Untergruppe der schwer depressiven Patienten war die Risikoreduktion jedoch ausgeprägter als in Untergruppen mit vergleichsweise gering ausgeprägter Symptomatik.

Andererseits konnte in Studien auch gezeigt werden, dass bereits regelmässige körperliche Aktivität ohne Einsatz von Psychopharmaka psychisch ausgleichend wirkt und zur Verbesserung der Stimmungslage beiträgt [

8,

33,

34,

54].

Viele Patienten können parallel mit dem sich in der Regel zunehmend verbessernden Allgemeinbefinden und mit der Erfahrung einer kontinuierlich verbesserten Leistungsfähigkeit auch an psychischer Stabilität gewinnen. Leichtere, mit vorübergehender Angst oder Depressivität einhergehende Anpassungsstörungen, weisen mit zunehmendem zeitlichem Abstand zum Akutereignis oft auch eine spontane Besserungstendenz auf (

Table 6).

In therapeutischer Hinsicht stellt bei Angstund Verhaltensstörungen die kognitive Verhaltenstherapie heute die Methode der Wahl dar.

Änderung von Lebensstil und Verhalten

«Herzgesundes Verhalten» beinhaltet regelmässige Bewegung, Verzicht auf das Rauchen, bewusstes Entspannen, Ausgleich zwischen Belastungs-und Entlastungsphasen, ausgewogene Ess-und Trinkgewohnheiten, Anstreben eines normalen Gewichtes.

Unter der Leitung von S. Yusuf wurde die INTERHEART-Studie, eine in 52 Ländern durchgeführte Fall-Kontroll-Studie, zur Ermittlung der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkte durchgeführt. Als Ursache für ca. 90% aller Herzinfarkte wurden die neun Risikofaktoren Rauchen, erhöhte Blutfettwerte, Diabetes mellitus, psychosoziale Faktoren («Stress»), Fettverteilung, arterielle Hypertonie, Bewegungsmangel, Alkoholüberkonsum und ungesunde Ernährung identifiziert. Als protektiv wirkten sich täglicher Verzehr von Obst und Gemüse (Odds Ratio [OR]: 0,7), regelmässige körperliche Bewegung (OR 0,86) und moderater Alkoholkonsum (OR 0,91) aus [

7].

Belgin Unal und seine Arbeitsgruppe untersuchten die Ursachen des in England und Wales zwischen 1981 und 2000 beobachteten Rückganges der KHK-Mortalität um 62% bei Männern und um 45% bei Frauen im Alter zwischen 25 und 84 Jahren. Der Rückgang liess sich zu 58% auf eine Optimierung des kardiovaskulären Risikoprofils, vor allem auf Niko-tinabstinenz zurückführen [

35].

Je nach persönlichem Risikoprofil sollte jeder Patient für sein Problemverhalten sensibilisiert werden und die Möglichkeit erhalten, alternative Verhaltensweisen auszuprobieren und aufbauen zu können.

Ein System relativ fester Gewohnheiten und Regeln engt ein, gibt aber auch Halt und Schutz. Die Notwendigkeit, bestehende Lebensstrukturen ändern zu müssen, bedeutet für viele Menschen eine «Gefahr», da ihr bisheriges Lebenssystem hierdurch seinen Halt zu verlieren droht. Andererseits genügen oft wenige Impulse, um zunächst kleine Veränderungen in Gang zu setzen. Schritt für Schritt können so die bisherigen Lebensgewohnheiten umfassend und effektiv verändert werden.

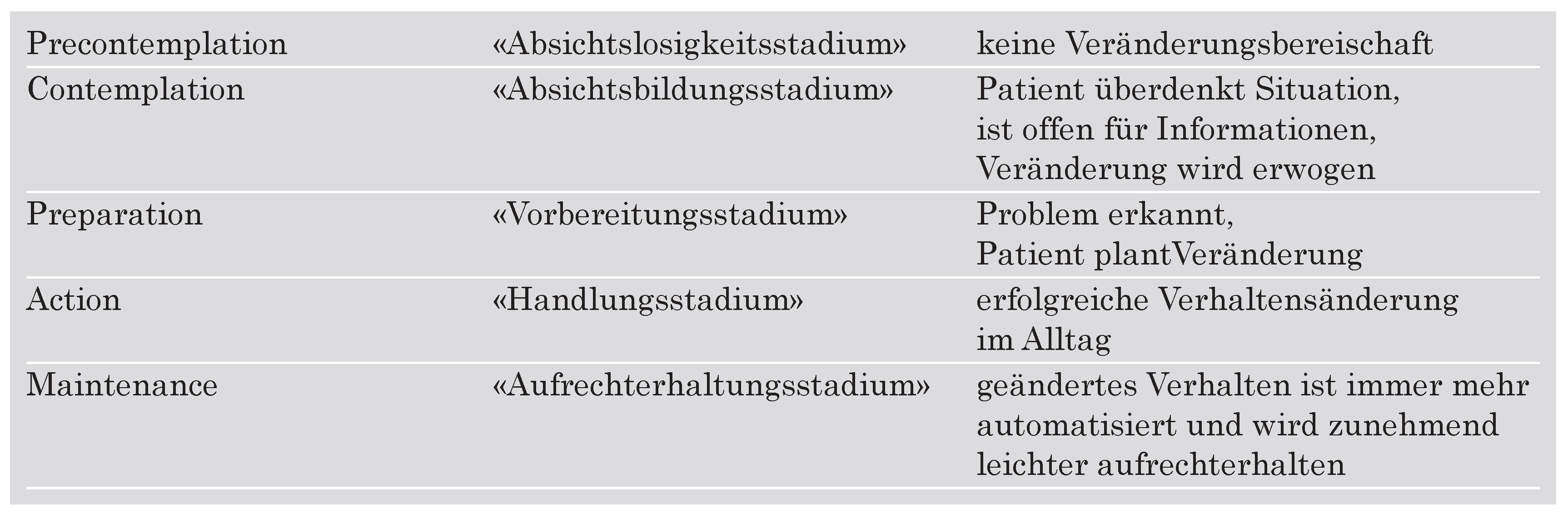

Verhaltensänderungen erfolgen in der Regel nicht sprunghaft, sondern in Form eines Hin-und Herpendelns zwischen verschiedenen Phasen.

Die Stadien der Verhaltensänderung («stages of change») sind nach Prochaska und DiClemente [

48,

49] aus

Table 7 ersichtlich.

Unter dem Eindruck einer kürzlich erlittenen akuten Erkrankung pendeln Patienten häufig zwischen den Stadien «Contemplation» und «Preparation». In diesem sensiblen Stadium erhöhter Veränderungsbereitschaft lassen sich auf eine Änderung des Verhaltens zielende therapeutische Interventionen («action») häufig besonders effizient und nachhaltig einsetzen.

Die Rolle der Rehabilitation

Moderne Behandlungsmöglichkeiten führen zu einer immer kürzer werdenden Akutbehandlungsphase. Während der zunehmend kürzeren Aufenthaltsdauer im Akutspital (Phase I) können weder Interventionen für eine nachhaltige Verhaltensänderung durchgeführt, noch mit dem Patienten ein «herzgesundes Verhalten» aufgebaut werden. Patienten reagieren zudem in dieser Phase häufig mit psychischer Verunsicherung, Angst und Verdrängung auf die für viele plötzliche Erfahrung von Schmerzen, Kranksein, Autonomieverlust und Gedanken an das eigene Sterben, so dass sie kaum aufnahmebereit und lernfähig sind. Oft entwickeln sich zunächst angstund sorgenbesetzte Gedanken an die Zukunft. Hierdurch werden die Auseinandersetzung mit dem Erlebten und dessen psychische Verarbeitung erschwert.

Zudem lässt die, einen komplikationslosen Verlauf vorausgesetzt, kurze Akutbehandlungszeit, keinen Raum, den Patienten Verständnis für den zugrunde liegenden chronischen Krankheitsprozess entwickeln zu lassen.

Im Rahmen der Sekundärprävention während der Rehabilitationsphase II (Frührehabilitation—Zeit zwischen Entlassung aus dem Akutspital und der abschliessenden Integration in das Alltagsleben) treten erschreckende und blockierende Erfahrungen des Akutereignisses bei vielen Patienten bereits etwas in den Hintergrund, andererseits fördert der Eindruck der Akuterkrankung die Motivation zu einer Lebensstil-und Verhaltensänderung. In diesem sensiblen Stadium erhöhter Veränderungsbereitschaft (Contemplation / Preparation) lassen sich therapeutische Interventionen mit dem Ziel einer Verhaltensänderung (Action) besonders nachhaltig einführen.

Das verhaltenstherapeutische Prinzip «handeln statt behandeln lassen» kann gerade im Rahmen der kardialen Rehabilitation vielfältige Anwendungen finden und den Patienten in die Lage versetzen, für seine Gesundheit schliesslich selber aktiv werden zu können.

Die Rechtfertigung zur Durchführung von Rehabilitationsmassnahmen wird z. Z. von den Kostenträgern noch häufig durch Funktionsdefizite und Behinderungen (Impairment- / Disability/ Handicap-Ebene), deren Auswirkungen es zu lindern gilt, definiert. Die bei chronischen Erkrankungen, wie der KHK, erforderliche Vermittlung von Impulsen für eine nachhaltige Änderung des Lebensstils als ein wesentlicher Bestandteil der Therapie wird oft noch zu wenig wahrgenommen. Häufig herrscht die Meinung vor, dass die mechanische Beseitigung oder Überbrückung von Koronarstenosen eine ursächliche Therapie darstellt. Angioplastien, Stent-Implantationen und Bypass-Operationen werden noch häufig als die wichtigsten und effizientesten Interventionen gesehen, nach denen sich der Patient im Einzelfall, z. B. während einer stationären Rehabilitation, noch ein wenig «erholen» oder «kuren» dürfe.

Die bisherigen Erkenntnisse der Sekundärpräventionsstudien fordern jedoch eine differenziertere Betrachtungsweise. So reduzieren z. B. bei der stabilen Angina pectoris interventionelle Massnahmen nicht die ReInfarktrate oder die Mortalität. Jedoch stellen die während der Rehabilitation durchgeführten Massnahmen, insbesondere ein regelmässiges Bewegungstraining, eine nachgewiesenermassen für die Prognose der stabilen Angina pectoris entscheidende Therapieform dar. Dies wurde in besonders beeindruckender Weise durch Hambrecht in der PET (Percutaneous or Exercise Training)-Studie belegt. Nach einem Jahr war die Überlebensquote in der Trainingsgruppe signifikant (p = 0.023) höher, es traten weniger ischämische und nicht-ischämische Ereignisse auf und die Belastungstoleranz verbesserte sich [

30].

Die Möglichkeit einer Teilnahme an Gruppenaktivitäten bietet zusätzlich intensive Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, Beobachtungslernen, Training sozialer Fertigkeiten, Erstellen von Vergleichen mit ebenfalls Betroffenen und lässt soziale Unterstützung erfahren. Nicht zuletzt macht es den meisten Patienten auch mehr Spass, etwas mit anderen Menschen zusammen zu unternehmen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Eine ungezwungene Atmosphäre hilft zusätzlich Ängste abzubauen. Auf diesem Weg wird eine komplexe und vielschichtige Auseinandersetzung mit der erlittenen Erkrankung ermöglicht.

Je nach Einzelfall ist abzuwägen ob eine ambulante oder stationäre Rehabilitation für den Patienten geeigneter ist.

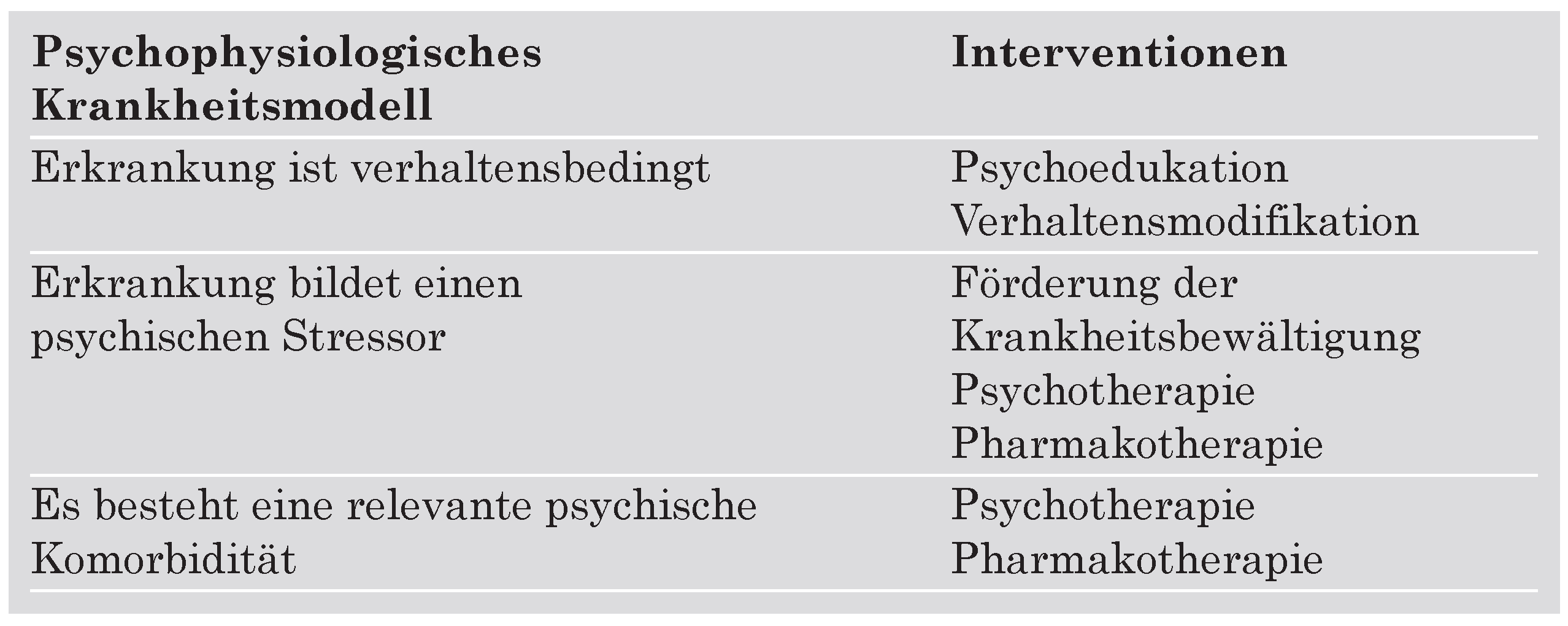

Entwickeln sich unmittelbar im Anschluss an die Akuterkrankung Ängste und psychische Verunsicherung, ist oft bereits der Einbezug in ein aktivierendes strukturiertes Programm therapeutisch wirksam. Durch die Förderung eines aktiven Umgangs mit der Erkrankung, z. B. mittels Informationen, Anwenden von vor allem kognitiv-behavioraler Verfahren und Heranführen an regelmässige körperliche Aktivitäten, lässt sich bereits häufig eine deutliche Stabilisierung erreichen. Wird eine ausgeprägtere psychische Co-Morbidität festgestellt, ist es erforderlich, eine intensivere psychotherapeutische Behandlung zu veranlassen oder eine Pharmakotherapie zu beginnen.

Während der anschliessenden Langzeitbetreuung (Phase III des Krankheitsverlaufes—Stabilisierung) gilt es, das erlernte Verhalten, unterstützt vor allem durch den Hausarzt, weiterzuführen. Im Einzelfall bedarf der Patient in dieser Phase noch weiterer Betreuung und Unterstützung, z. B. durch die Teilnahme in einer ambulanten Herzgruppe oder Einbezug eines Psychotherapeuten.

Der Patient sollte schliesslich in der Lage sein, selbstverantwortlich die während der Rehabiltationsphase neuoder wiederentdeckte Aktivitäten in seinen Alltag integrieren zu können.

Fazit für die Praxis

Im Anschluss an die Akutbehandlung der KHK sollte mit jedem Patienten das individuelle Risikoprofil, einschliesslich des psychosozialen Status und der psychischen Verfassung, erhoben werden. Mit dieser Grundlage können Strategien für dessen Optimierung bzw. Therapie erarbeitet werden.

Bei Anzeichen für eine vorbestehende psychische Co-Morbidität, für die Entwicklung von Depressionen, Ängsten oder gar einer posttraumatischen Belastungsstörung als Reaktion auf die Akuterkrankung, bei starken beruflichen oder privaten Belastungen, einem wenig tragenden sozialen Umfeld oder bei einem ausgeprägten kardiovaskulären Risikoprofil, können Patienten von intensiveren psychosozialen Interventionen profitieren.

Nach der eher passiven Rolle des AkutKranken im Spital ist es zudem notwendig, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit aufzubauen, indem der Einzelne zu einem aktiveren Umgang mit der Erkrankung angeleitet und ermutigt wird, das Erlernte, eventuell zunächst in einem noch geschützten Umfeld, anzuwenden. Passive Behandlungserwartungen sollten schliesslich möglichst weitgehend zugunsten einer verstärkten Selbstverantwortung aufgegeben werden können.

Durch die heute möglichen effizienten Interventionen und das oft rasche subjektive Wohlbefinden entsteht häufig ein nur unzureichendes Verständnis für die Chronizität der KHK, welches ebenfalls gezielt aufgebaut werden sollte.

Die kognitive Verhaltenstherapie bietet für die Behandlung von Herz-KreislaufPatienten viele Ansatzpunkte für das Unterstützen von Verhaltensänderungen, für den Aufbau alternativer positiver Aktivitäten, den Abbau von Angst, Inaktivität und Vermeidungsverhalten sowie zum Stress-Management. Anstösse zu Verhaltensänderungen lassen sich in hierfür sensiblen Stadien (Contemplation / Preparation) nachhaltiger umsetzen.

Wichtige unspezifische Wirkfaktoren sind darüber hinaus eine gute therapeutische Beziehung, Empathie und die Erfahrung eines Gruppenzusammenhaltes.

Eine Therapie mit SSRI—vor allem mit Sertralin und Citalopram—wird aufgrund des günstigen kardialen Nebenwirkungsund Interaktionsprofils dieser Substanzen als medikamentöse Therapie der Wahl angesehen. Zu beachten sind zum Teil starke inhibitorische Wirkungen am Cytochrom-P450-System der SSRI, insbesondere von Fluoxetin und Fluvoxamin. Hierdurch werden Interaktionen u. a. mit Betablockern, Kalziumantagonisten und Amiodaron hervorgerufenen. Auch das weit verbreitete Johanniskraut weist starke Medikamenteninteraktionen auf und sollte bei Patienten mit einer KHK nicht eingesetzt werden [

44].

Gerade auch aus den widersprüchlichen Ergebnissen bisheriger Interventionsstudien lässt sich folgern, dass psychosoziale Interventionen möglichst individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten sein sollten, um bestmögliche Resultate einerseits und nicht unnötige Kosten andererseits zu verursachen. Entscheidend ist weniger die Frage «Braucht es psychosoziale Interventionen?», sondern vielmehr die Kunst, diese richtig einzusetzen (

Table 8).

Wie versucht man sich zur Zeit den offenen Fragen zu nähern?

Fast jeder glaubt zu wissen, dass es zwischen dem Gesundheitszustand des Herz-KreislaufSystems und der psychischen Verfassung enge Verbindungen gibt. Doch mit der Messlatte wissenschaftlicher Standards bewertet, ist bisher nicht sicher belegt, welche psychosozialen Interventionen bei welchen Patienten in welchem Setting durchgeführt werden sollten, um eine messbare Prognoseverbesserung oder eine Verbesserung des Allgemeinbefindens bewirken können.

Um der Bedeutung Rechnung zu tragen, welcher der ganzheitlichen Erforschung und Behandlung von Herzerkrankungen zunehmend beigemessen wird, wurden neben Durchführung umfangreicher Studien auch verschiedene Institutionen gegründet. So wurde an der Universität Frankfurt die Statuskonferenz «Psychokardiologie» gegründet und bisher in 14 Publikationen verschiedene psychosoziale Aspekte der Herz-Kreislauf-Erkrankungen erörtert (nachzulesen unter Website:

www.psychokardiologie.de/publikationsreihe).

Eine Schwerpunktprofessur für Psychokardiologie wurde im Jahr 2004 in Göttingen eingerichtet.

Diskutiert wird unter anderem, ob die zum Teil diskrepanten Studienresultate aufgrund unterschiedlicher Auslegung der Diagnosekriterien (s. die exemplarische Aufstellung zum Vorkommen depressiver Symptome aus dem ICD-10 im Abschnitt «Depression und Angst»), der Anwendung unterschiedlicher Diagnostikmethoden, auf unterschiedliche Durchführung oder Intensitäten der Interventionen, Einoder Ausschluss von Frauen und / oder älteren Personen, ethnischen Unterschieden zurückzuführen oder klinikabhängig sind [

18]. Darüber hinaus spielt die Qualität der therapeutischen Beziehung eine ebenfalls nicht zu unterschätzende Rolle.

Ein weiterer Diskussionspunkt ergibt sich aus der Frage, ob naturwissenschaftliche Messmethoden überhaupt geeignet sind, individuelle psychosoziale Parameter umfassend zu erfassen.