Perioperatives Management von Älteren Patienten mit Koronarer Herzkrankheit

Abstract

Zusammenfassung

Einleitung

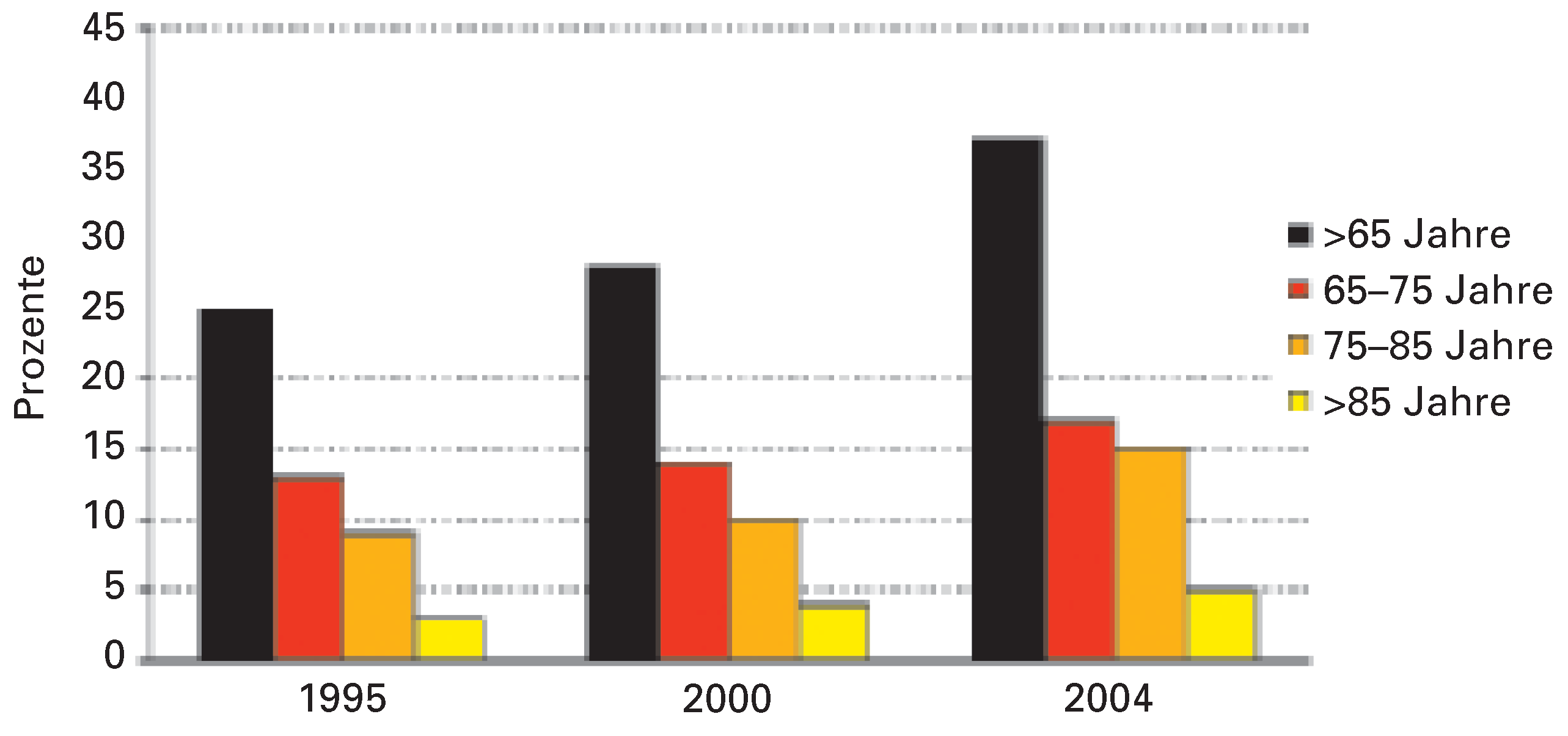

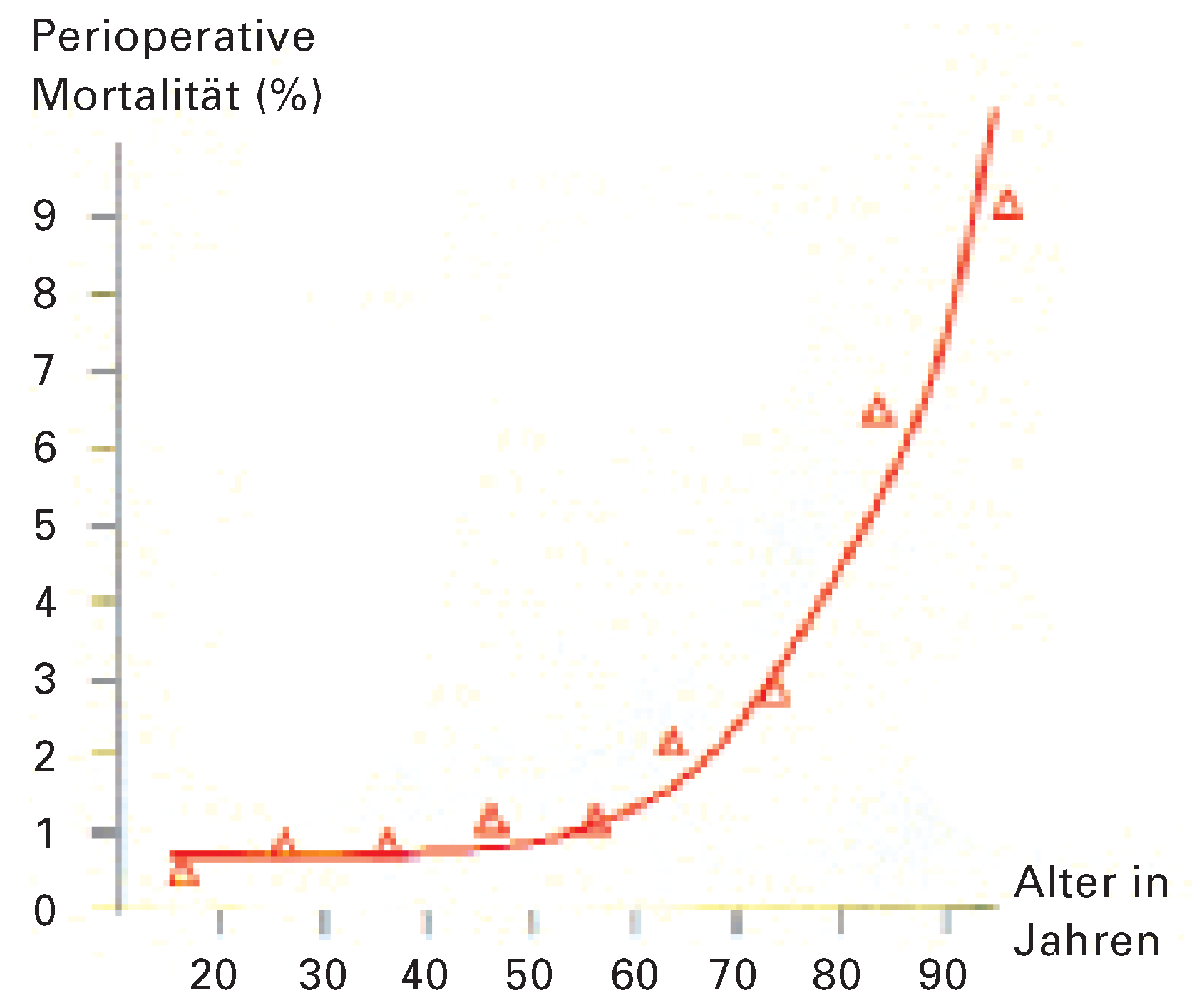

Perioperatives Risiko

Chirurgie

Anästhesie

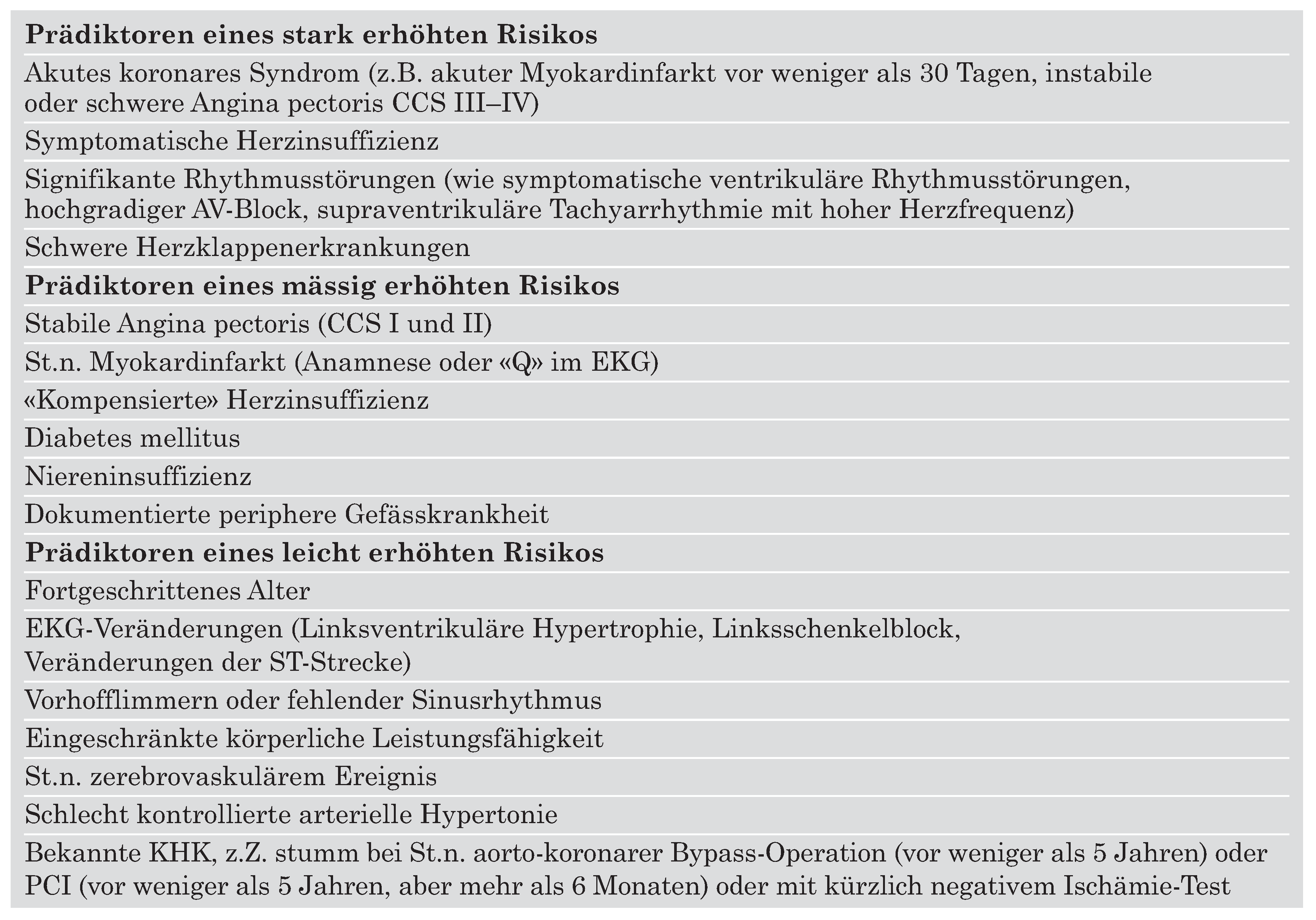

Patient

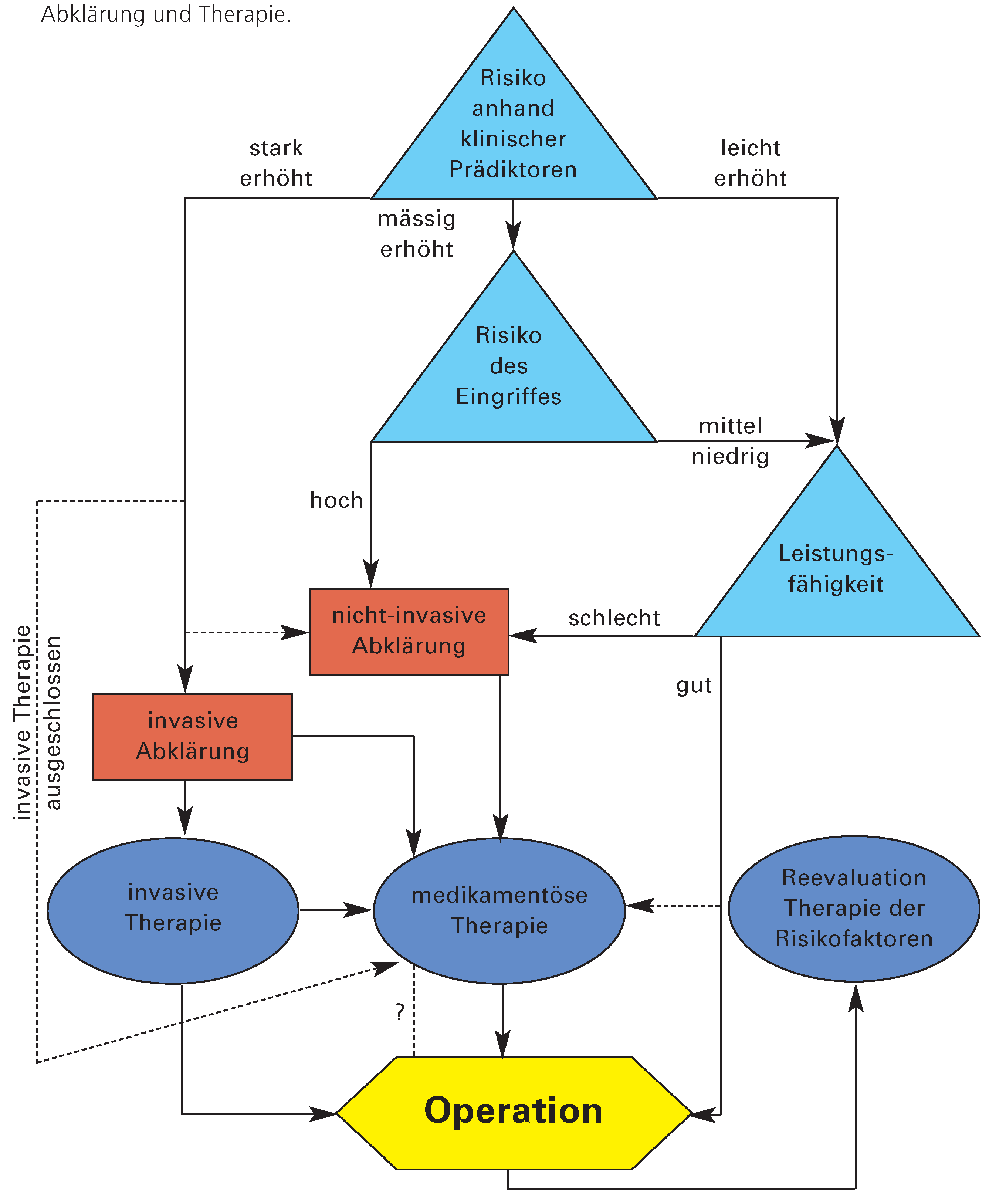

Präoperative Abklärungen bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit

Präoperative koronare Revaskularisation

Perioperatives pharmakologisches Management von Patienten mit koronarer Herzkrankheit

Betarezeptorenblocker

Statine

Aspirin/Clopidogrel

Andere Medikamente

Intraoperative Anästhesieführung

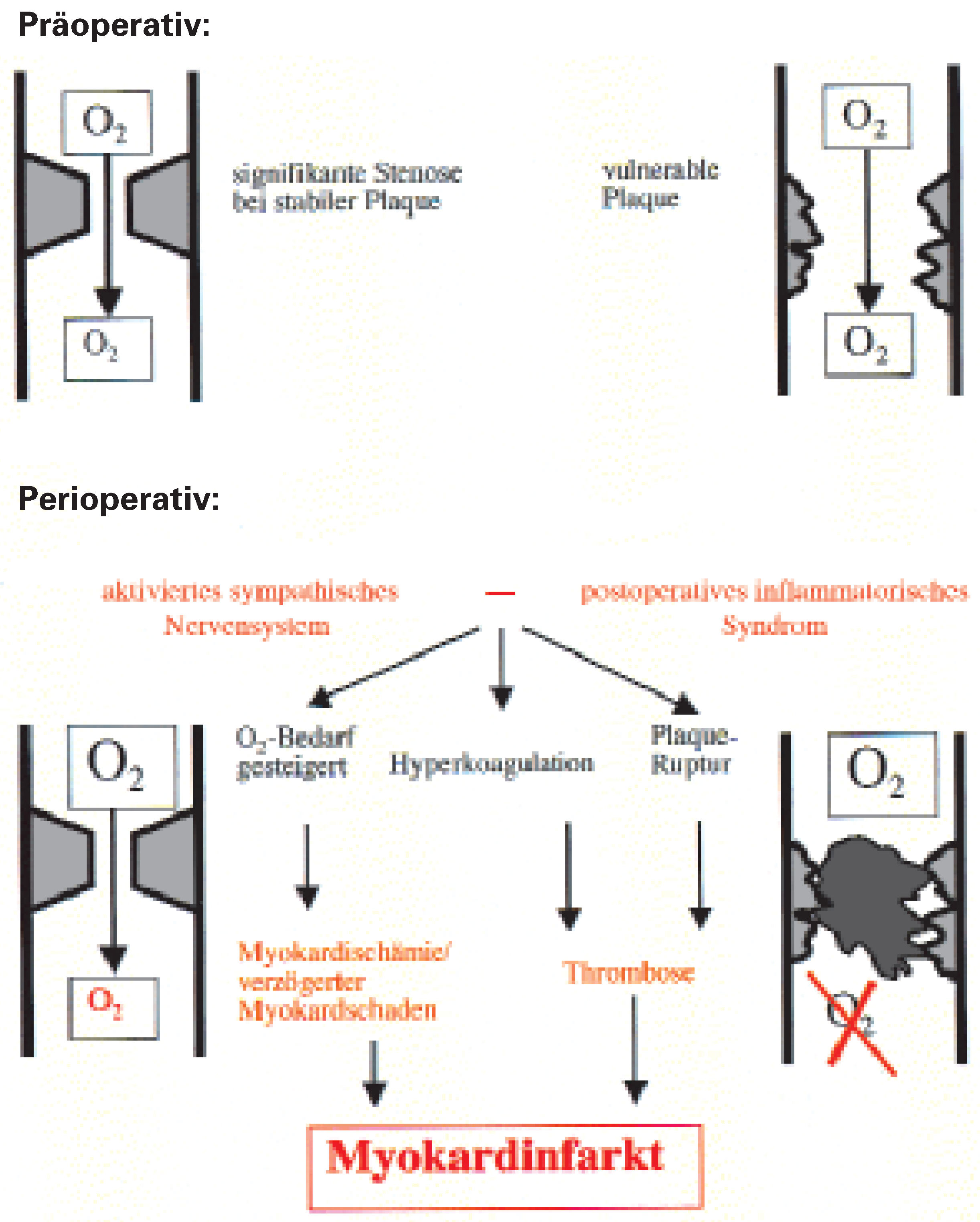

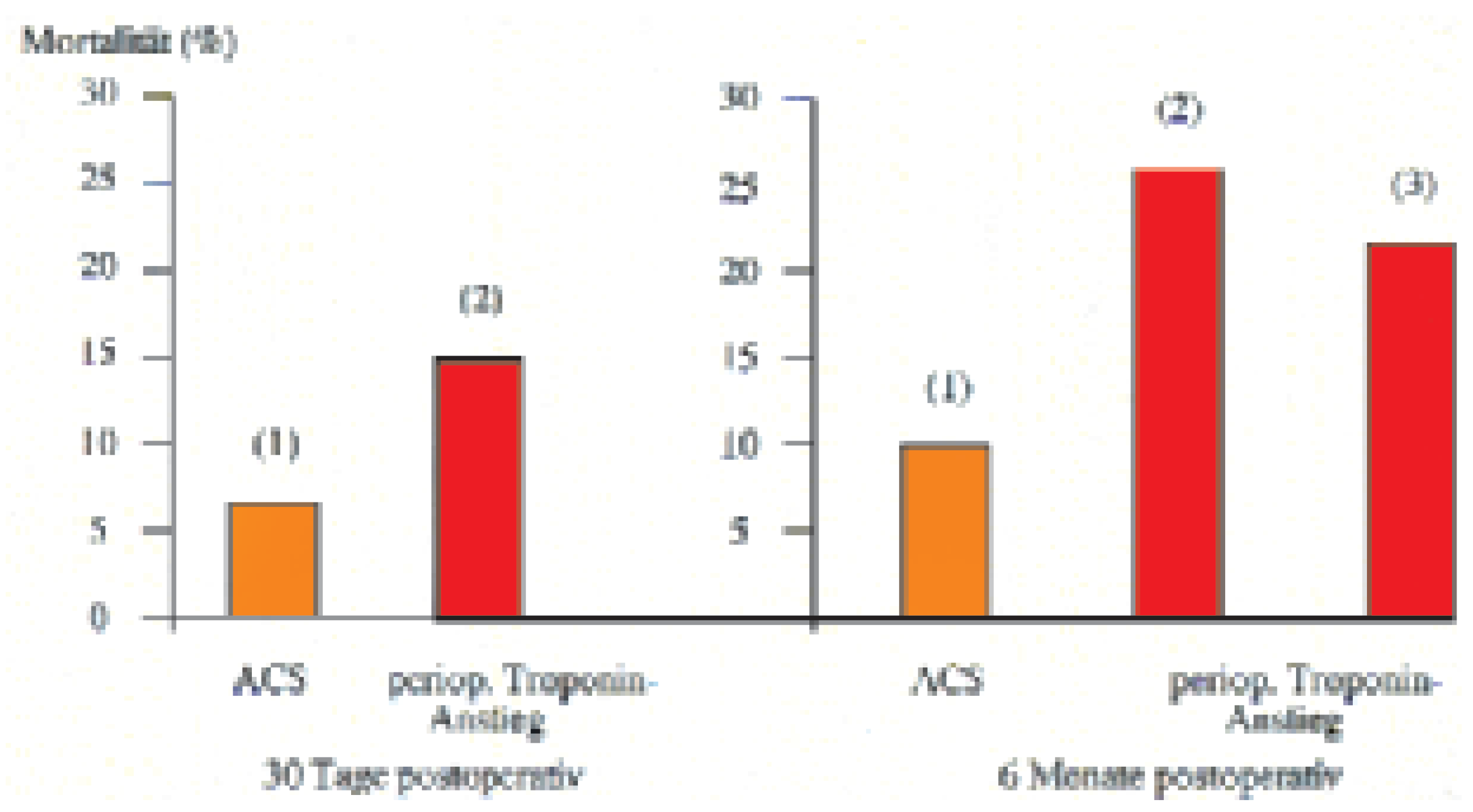

Der perioperative Myokardinfarkt

Längerfristige Prognose

Schlussfolgerungen

References

- Statistik Schweiz. Homepage des Bundesamt für Statistik. Available online: http://www.bfs.admin.ch.[Green Version]

- Kinsella, K.S.R.; Robine, J.M.; et al. Demography of older populations in developed countries. In Oxford Textbook of Geriatric Medicine, 2nd ed.; Grimley-Evans, J., Williams, T.F., Beattie, B.L., et al., Eds.; Oxford University Press: Oxford, 2000; pp. 7–19. [Google Scholar][Green Version]

- Jin, F.; Chung, F. Minimizing perioperative adverse events in the elderly. Br J Anaesth 2001, 87, 608–624. [Google Scholar] [CrossRef]

- Sear, J.W.; Higham, H. Issues in the perioperative management of the elderly patient with cardiovascular disease. Drugs Aging 2002, 19, 429–451. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Priebe, H.J. The aged cardiovascular risk patient. Br J Anaesth 2000, 85, 763–778. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Ford, E.S.; Giles, W.H.; Croft, J.B. Prevalence of nonfatal coronary heart disease among American adults. Am Heart J 2000, 139, 371–377. [Google Scholar] [CrossRef]

- Mittelmark, M.B.; Psaty, B.M.; Rautaharju, P.M.; et al. Prevalence of cardiovascular diseases among older adults. The Cardiovascular Health Study. Am J Epidemiol 1993, 137, 311–317. [Google Scholar] [CrossRef]

- McFalls, E.O.; Ward, H.B.; Moritz, T.E.; et al. Coronary-artery revascularization before elective major vascular surgery. N Engl J Med 2004, 351, 2795–2804. [Google Scholar] [CrossRef]

- Sugiura, M.; Hiraoka, K.; Ohkawa, S. Severity of coronary sclerosis in the aged: A pathological study in 968 consecutive autopsy cases. Jpn Heart J 1976, 17, 471–478. [Google Scholar] [CrossRef]

- Reilly, D.F.; McNeely, M.J.; Doerner, D.; et al. Self-reported exercise tolerance and the risk of serious perioperative complications. Arch Intern Med 1999, 159, 2185–2192. [Google Scholar] [CrossRef]

- Fletcher, G.F.; Balady, G.; Froelicher, V.F.; Hartley, L.H.; Haskell, W.L.; Pollock, M.L. Exercise standards. A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Writ Group Circ 1995, 91, 580–615. [Google Scholar]

- Eagle, K.A.; Berger, P.B.; Calkins, H.; et al. ACC/AHA guideline update for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery—Executive summary: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1996 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). Circulation 2002, 105, 1257–1267. [Google Scholar]

- Kertai, M.D.; Boersma, E.; Bax, J.J.; et al. A meta-analysis comparing the prognostic accuracy of six diagnostic tests for predicting perioperative cardiac risk in patients undergoing major vascular surgery. Heart 2003, 89, 1327–1334. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Priebe, H.J. Perioperative myocardial infarction—Aetiology and prevention. Br J Anaesth 2005, 95, 3–19. [Google Scholar] [CrossRef]

- Godet, G.; Riou, B.; Bertrand, M.; et al. Does preoperative coronary angioplasty improve perioperative cardiac outcome? Anesthesiology 2005, 102, 739–746. [Google Scholar] [CrossRef]

- Ghosh, P.; Schistek, R.; Unger, F. Coronary revascularization in DACH: 1991–2002. Thorac Cardiovasc Surg 2004, 52, 356–364. [Google Scholar] [CrossRef]

- Kaluza, G.L.; Joseph, J.; Lee, J.R.; Raizner, M.E.; Raizner, A.E. Catastrophic outcomes of noncardiac surgery soon after coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2000, 35, 1288–1294. [Google Scholar] [CrossRef]

- Iakovou, I.; Schmidt, T.; Bonizzoni, E.; et al. Incidence, predictors, and outcome of thrombosis after successful implantation of drug-eluting stents. JAMA 2005, 293, 2126–2130. [Google Scholar] [CrossRef]

- Wilson, S.H.; Fasseas, P.; Orford, J.L.; et al. Clinical outcome of patients undergoing non-cardiac surgery in the two months following coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2003, 42, 234–40. [Google Scholar] [CrossRef]

- Szucs, T.D.; Schwenkglenks, M.; Lüscher, T.F.; Eberli, F. Die Wirtschaftlichkeit beschichteter Stents in der interventionellen Kardiologie—Eine gesamtschweizerische Analyse. Kardiovaskuläre Med. 2005, 8, 41–52. [Google Scholar]

- Breen, P.; Lee, J.W.; Pomposelli, F.; Park, K.W. Timing of high-risk vascular surgery following coronary artery bypass surgery: A ten-year experience from an academic medical centre. Anaesthesia 2004, 59, 422–427. [Google Scholar] [CrossRef]

- Cruchley, P.M.; Kaplan, J.A.; Hug CCJr Nagle, D.; Sumpter, R.; Finucane, D. Non-cardiac surgery in patients with prior myocardial revascularization. Can Anaesth Soc J 1983, 30, 629–634. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed][Green Version]

- Eagle, K.A.; Rihal, C.S.; Mickel, M.C.; Holmes, D.R.; Foster, E.D.; Gersh, B.J. Cardiac risk of noncardiac surgery: Influence of coronary disease and type of surgery in 3368 operations. CASS Investigators and University of Michigan Heart Care Program. Coronary Artery Surgery Study. Circulation 1997, 96, 1882–1887. [Google Scholar] [CrossRef]

- Fleisher, L.A.; Eagle, K.A.; Shaffer, T.; Anderson, G.F. Perioperativeand long-term mortality rates after major vascular surgery: The relationship to preoperative testing in the medicare population. Anesth Analg 1999, 89, 849–855. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Mangano, D.T.; Layug, E.L.; Wallace, A.; Tateo, I. Effect of atenolol on mortality and cardiovascular morbidity after noncardiac surgery. Multicenter Study of Perioperative Ischemia Research Group. N Engl J Med 1996, 335, 1713–1720. [Google Scholar] [CrossRef]

- Poldermans, D.; Boersma, E.; Bax, J.J.; et al. Bisoprolol reduces cardiac death and myocardial infarction in high-risk patients as long as 2 years after successful major vascular surgery. Eur Heart J 2001, 22, 1353–1358. [Google Scholar] [CrossRef]

- Devereaux, P.J.; Beattie, W.S.; Choi, P.T.; et al. How strong is the evidence for the use of perioperative (beta) blockers in noncardiac surgery? Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2005, 331, 313–321. [Google Scholar] [CrossRef]

- O’Neil-Callahan, K.; Katsimaglis, G.; Tepper, M.R.; et al. Statins decrease perioperative cardiac complications in patients undergoing noncardiac vascular surgery: The Statins for Risk Reduction in Surgery (StaRRS) study. J Am Coll Cardiol 2005, 45, 336–342. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Poldermans, D.; Bax, J.J.; Kertai, M.D.; et al. Statins are associated with a reduced incidence of perioperative mortality in patients undergoing major noncardiac vascular surgery. Circulation 2003, 107, 1848–1851. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Durazzo, A.E.; Machado, F.S.; Ikeoka, D.T.; et al. Reduction in cardiovascular events after vascular surgery with atorvastatin: A randomized trial. J Vasc Surg 2004, 39, 967–975; discussion 975–976. [Google Scholar] [CrossRef]

- Merritt, J.C.; Bhatt, D.L. The efficacy and safety of perioperative antiplatelet therapy. J Thromb Thrombolysis 2004, 17, 21–27. [Google Scholar] [CrossRef]

- Wallace, A.W.; Galindez, D.; Salahieh, A.; et al. Effect of clonidine on cardiovascular morbidity and mortality after noncardiac surgery. Anesthesiology 2004, 101, 284–293. [Google Scholar] [CrossRef]

- Stevens, R.D.; Burri, H.; Tramer, M.R. Pharmacologic myocardial protection in patients undergoing noncardiac surgery: A quantitative systematic review. Anesth Analg 2003, 97, 623–633. [Google Scholar] [CrossRef]

- Rigg, J.R.; Jamrozik, K.; Myles, P.S.; et al. Epidural anaesthesia and analgesia and outcome of major surgery: A randomised trial. Lancet 2002, 359, 1276–1282. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Backlund, M.; Lepantalo, M.; Toivonen, L.; et al. Factors associated with post-operative myocardial ischaemia in elderly patients undergoing major non-cardiac surgery. Eur J Anaesthesiol 1999, 16, 826–833. [Google Scholar] [CrossRef]

- Urwin, S.C.; Parker, M.J.; Griffiths, R. General versus regional anaesthesia for hip fracture surgery: A meta-analysis of randomized trials. Br J Anaesth 2000, 84, 450–455. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Rodgers, A.; Walker, N.; Schug, S.; et al. Reduction of postoperative mortality and morbidity with epidural or spinal anaesthesia: Results from overview of randomised trials. BMJ 2000, 321, 1493. [Google Scholar] [CrossRef]

- Sabatine, M.S.; Morrow, D.A.; Giugliano, R.P.; et al. Association of hemoglobin levels with clinical outcomes in acute coronary syndromes. Circulation 2005, 111, 2042–2049. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Van den Berghe, G.; Wouters, P.; Weekers, F.; et al. Intensive insulin therapy in the critically ill patients. N Engl J Med 2001, 345, 1359–1367. [Google Scholar] [CrossRef]

- Yeager, R.A.; Moneta, G.L.; Edwards, J.M.; Taylor LMJr McConnell, D.B.; Porter, J.M. Reducing perioperative myocardial infarction following vascular surgery. The potential role of beta-blockade. Arch Surg 1995, 130, 869–872; discussion 872–873. [Google Scholar] [CrossRef]

- Le Manach, Y.; Perel, A.; Coriat, P.; Godet, G.; Bertrand, M.; Riou, B. Early and delayed myocardial infarction after abdominal aortic surgery. Anesthesiology 2005, 102, 885–891. [Google Scholar] [CrossRef]

- Filipovic, M.; Jeger, R.; Probst, C.; et al. Heart rate variability and cardiac troponin I are incremental and independent predictors of one-year all-cause mortality after major noncardiac surgery in patients at risk of coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2003, 42, 1767–1776. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]

- Landesberg, G.; Shatz, V.; Akopnik, I.; et al. Association of cardiac troponin, CK-MB, and postoperative myocardial ischemia with long-term survival after major vascular surgery. J Am Coll Cardiol 2003, 42, 1547–1554. [Google Scholar] [CrossRef]

- Landesberg, G.; Mosseri, M.; Shatz, V.; et al. Cardiac troponin after major vascular surgery: The role of perioperative ischemia, preoperative thallium scanning, and coronary revascularization. J Am Coll Cardiol 2004, 44, 569–575. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed][Green Version]

- Kim, L.J.; Martinez, E.A.; Faraday, N.; et al. Cardiac troponin I predicts short-term mortality in vascular surgery patients. Circulation 2002, 106, 2366–2371. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Fleisher, L.A. Strategies to reduce cardiac risk in noncardiac surgery: Where are we in 2005? Anesthesiology 2005, 102, 881–882. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Kontos, M.C.; Shah, R.; Fritz, L.M.; et al. Implication of different cardiac troponin I levels for clinical outcomes and prognosis of acute chest pain patients. J Am Coll Cardiol 2004, 43, 958–965. [Google Scholar] [CrossRef]

- Filipovic, M.; Skarvan, K.; Seeberger, M.D. Management kardialer Risikopatienten vor nicht-herzchirurgischen Eingriffen. Schweiz Med Forum 2002, 2, 297–301. [Google Scholar] [CrossRef]

|

© 2006 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.

Share and Cite

Bolliger, D.; Filipovic, M.; Seeberger, M.D. Perioperatives Management von Älteren Patienten mit Koronarer Herzkrankheit. Cardiovasc. Med. 2006, 9, 6. https://doi.org/10.4414/cvm.2006.01145

Bolliger D, Filipovic M, Seeberger MD. Perioperatives Management von Älteren Patienten mit Koronarer Herzkrankheit. Cardiovascular Medicine. 2006; 9(1):6. https://doi.org/10.4414/cvm.2006.01145

Chicago/Turabian StyleBolliger, Daniel, Miodrag Filipovic, and Manfred D. Seeberger. 2006. "Perioperatives Management von Älteren Patienten mit Koronarer Herzkrankheit" Cardiovascular Medicine 9, no. 1: 6. https://doi.org/10.4414/cvm.2006.01145

APA StyleBolliger, D., Filipovic, M., & Seeberger, M. D. (2006). Perioperatives Management von Älteren Patienten mit Koronarer Herzkrankheit. Cardiovascular Medicine, 9(1), 6. https://doi.org/10.4414/cvm.2006.01145