Summary

The activity of scientists aims for new knowledge, in medicine particularly about illnesses, their aetiology, diagnosis and, of course, therapy. The success of scientific activity can be measured, for instance, by the quantity and quality of publications, as well as by their effect on specialised literature, and by their consequences in clinical practice.

The main objective of this study was to establish an overview of the productivity and the success of cardiological research in Switzerland by analysing its publication output. All members of the Swiss Society of Cardiology and, for comparison, of the Swiss Society for Oncology were included in this study. All publications dating from 1986 to 2000 by these authors were recorded, including their impact factor and citation index.

In both cardiology and oncology, the number of publications has steadily increased over the years. The highest number of publications in both fields originated from the germanspeaking part of Switzerland, followed by the french-speaking region. Throughout, more articles were published on cardiological themes, the exception being the italian-speaking part of Switzerland, which produced more papers regarding oncological themes than cardiological ones. The comparison of universities showed Zurich publishing the most in cardiology, followed by Berne, Lausanne, Geneva and Basel, while in oncology the leading university in terms of number of publications was Berne, followed by Basel, Zurich, Geneva and Lausanne. The average impact factor of a publication in cardiology was 4.1, slightly higher than in oncology (3.9). On average however, oncological publications were cited more often (13.4 vs. 12.9; p ≤ 0.001). The highest citation count of a single publication was 1855 in cardiology, 437 in oncology. 35.7% of publications in cardiology and 30.3% in oncology were never cited. The number of total citations for an individual scientist ranged from 0 to 14 642 in cardiology, and from 0 to 4698 in oncology.

The analysis of scientific productivity of two comparable fields of research in Switzerland, and the regional and individual differences shown, might be of value for future evaluations of scientists, groups and institutions and, as a consequence, be taken into consideration for the allocation of funds and resources.

Zusammenfassung

Die Tätigkeit von Forschern zielt auf neues Wissen, in der Medizin über Erkrankungen, ihre Entstehung sowie die Diagnostik und Behandlung. Der Erfolg wissenschaftlicher Arbeit lässt sich mit der Anzahl und Qualität von Publikationen und ihrem Inhalt sowie aufgrund ihrer Auswirkungen in der Fachliteratur und der medizinischen Praxis bestimmen. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, einen Überblick über die Produktivität und den Erfolg der kardiologischen Forschung in der Schweiz anhand ihrer Publikationen zu gewinnen. In dieser Arbeit wurden alle Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie sowie zum Vergleich diejenigen der Schweizerischen Gesellschaft für Onkologie eingeschlossen. Alle Arbeiten aus den beiden Bereichen aus den Jahren 1986—2000 wurden berücksichtigt und mit Impact factor und Zitationsindex erfasst. Ein Vergleich der publizierten Arbeiten zeigte in beiden Bereichen einen stetigen Anstieg mit durchwegs höheren Zahlen in der Kardiologie im Vergleich zur Onkologie. In beiden Fachgebieten wurden in der Deutschschweiz, gefolgt von der Romandie, am meisten Arbeiten publiziert; in der Onkologie publizierte das Tessin deutlich mehr Arbeiten als in der Kardiologie. Am meisten kardiologische Arbeiten veröffentlichte die Universität Zürich, gefolgt von Bern, Lausanne, Genf und Basel; für die Onkologie war die Reihenfolge dagegen Bern, Basel, Zürich, Genf und Lausanne. Der Impact factor pro Arbeit lag in der Kardiologie mit 4,1 leicht höher als in der Onkologie (3,9), dagegen wurden onkologische Arbeiten etwas häufiger zitiert (13,4 vs. 12,9; p ≤ 0,001). Die höchste Zitation einer Arbeit betrug 1855 in der Kardiologie und 437 in der Onkologie; 35,7 bzw. 30,5% aller Arbeiten wurden nie zitiert. Die Zitationen pro Forscher schwankten zwischen 0 bis 14 642 in der Kardiologie und 0 bis 4698 in der Onkologie.

Diese Untersuchung evaluiert erstmals in der Schweiz die wissenschaftliche Produktivität zweier vergleichbarer medizinischer Fachgebiete. Interessante regionale und individuelle Unterschiede könnten künftig bei der Evaluation von Forschern, Gruppen und Institutionen und in der Folge auch der Ressourcen-Zuteilung von grossem Nutzen sein.

Einleitung

Ziel jeder Forschungsaktivität ist neben der Befriedigung individueller Neugierde die Schaffung neuen Wissens. In angewandten Wissenschaften wie der Medizin ist zudem die Entwicklung neuer diagnostischer und therapeutischer Verfahren von Bedeutung.

Die Erfassung und möglichst auch Quantifizierung des Erfolges von Forschern und Forschungsgruppen ist in den letzten Jahren zunehmend bedeutsam geworden [

1]. Obschon in Einzelfällen, wie bei der Entwicklung einer neuen Untersuchung oder Behandlungsmethode, die Bedeutung der Entdeckung offensichtlich sein mag, ist dies häufig nicht einfach bestimmbar, zumal wenn es sich um Arbeiten handelt, welche erst später praktische Folgen zeigen.

Die Erfassung des Forschungserfolges ist auch deshalb von Bedeutung, weil damit die Zusprache von Forschungsgeldern und auch wichtige berufliche Aspekte wie Beförderungen und Berufungen verbunden sind [

1]. Während früher ausschliesslich die Anzahl der Publikationen herangezogen wurde, wird heute häufig der Impact factor der Zeitschrift, in welcher eine Arbeit erscheint, bzw. der kumulative Impact eines Autors, sowie zunehmend der Zitationsindex eines Forschers oder einer Gruppe herangezogen [

2].

Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, den Forschungserfolg der Schweizer Kardiologen anhand der Anzahl publizierter Arbeiten, des Publikationserfolgs (erfasst am Gewicht oder Impact factor der Zeitschriften, in welcher die Arbeiten erschienen) sowie vor allem der Resonanz (gemessen an den Zitationen) in der Fachliteratur zu erfassen. Die kardiologische Forschung wurde zudem mit der onkologischen Forschung in der Schweiz verglichen, da der Onkologie im Rahmen der Medizin eine ähnliche Bedeutung zukommt, sie in den letzten Jahren eine vergleichbare Entwicklung durchgemacht hat und in beiden Gebieten ähnliche Publikationsund Zitiergewohnheiten herrschen

Resultate

Anzahl Publikationen

In der Kardiologie wurde im untersuchten Zeitraum von 1986—2000 mit 5849 Arbeiten mehr publiziert als in der Onkologie (3721 Arbeiten; +57,2%), obschon die Anzahl Forscher mit 65 etwas tiefer lag als bei den Onkologen (n = 77; —15,6%). Die durchschnittliche Anzahl

Arbeiten pro Forscher lag bei Kardiologen mit 90 (Bereich 10—503) fast doppelt so hoch wie in der Onkologie (48,3; Bereich 10—340).

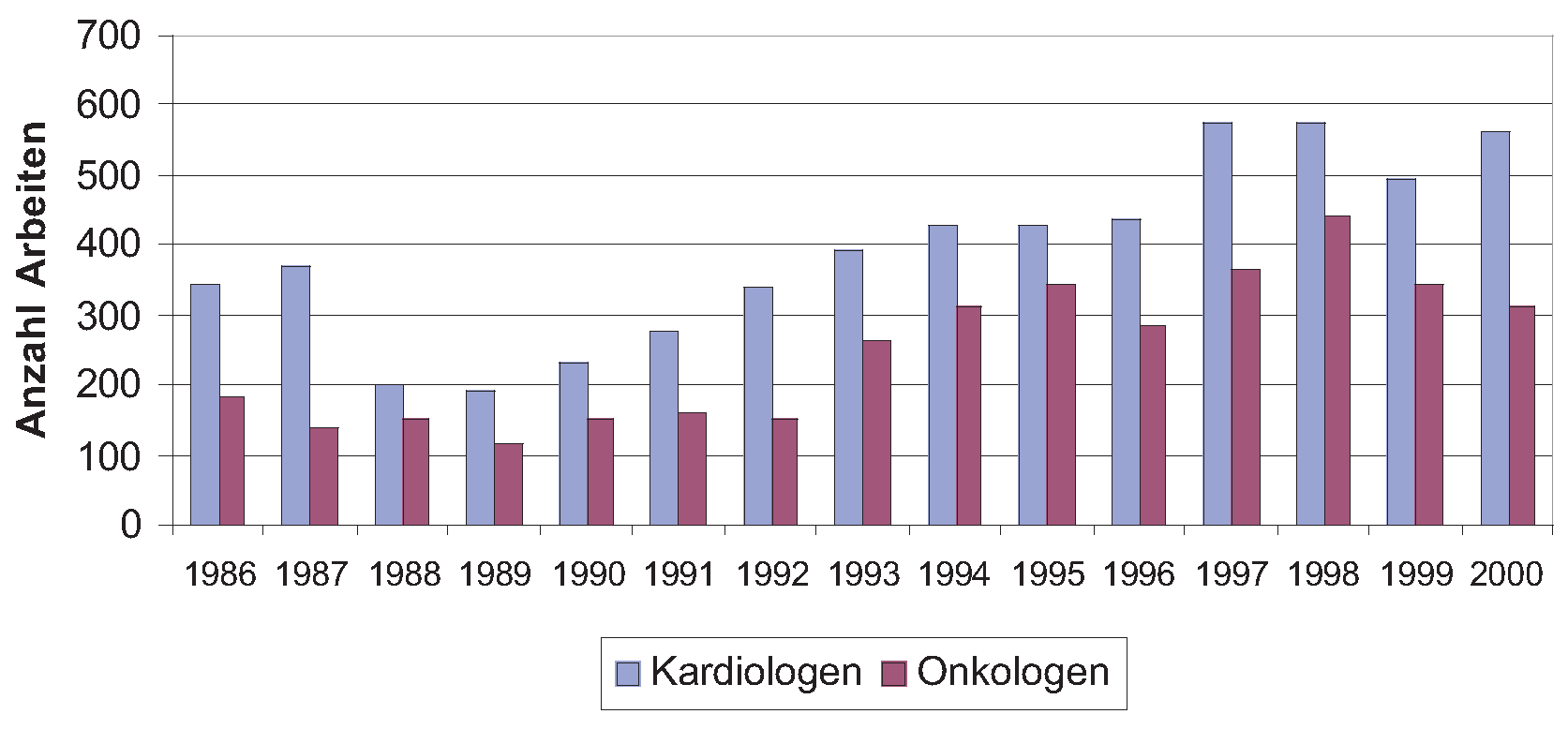

Ein Vergleich der Anzahl Arbeiten von Kardiologen und Onkologen über die Jahre 1986 bis 2000 ergab bei beiden Gruppen eine fast stetige und vergleichbare Zunahme (

Abb. 1). Bei den Onkologen liess sich nach dem Spitzenjahr 1998 eine leicht rückläufige Tendenz feststellen. Ein Teil der Steigerung lässt sich durch die Einschlusskriterien der erfassten Forscher erklären: Einige der Forscher haben ihre Publikationstätigkeit erst im Laufe der betrachteten Zeitperiode aufgenommen. Im Jahr 1986 wurden von 35 Kardiologen und von 39 Onkologen mindestens zehn Arbeiten (Einschlusskriterium) erfasst, im Jahr 2000 dagegen von 60 bzw. 64 Forschern der beiden Fachgebiete. Dies ergab bei den Kardiologen durchschnittlich 9,8 Publikationen pro Forscher im Jahre 1986 und 9,4 im Jahre 2000; bei den Onkologen dagegen waren es 4,7 Publikationen pro Forscher im Jahre 1986, 4,9 im Jahre 2000. Die steigende Gesamtzahl an Publikationen lässt sich also nicht durch gesteigerte Produktivität des Einzelnen erklären, sondern widerspiegelt eine Zunahme der Anzahl publizierender Kardiologen und Onkologen

Abbildung 1.

Anzahl Publikationen in der Kardiologie und Onkologie in der Schweiz von 1986–2000.

Abbildung 1.

Anzahl Publikationen in der Kardiologie und Onkologie in der Schweiz von 1986–2000.

Sprachregionen

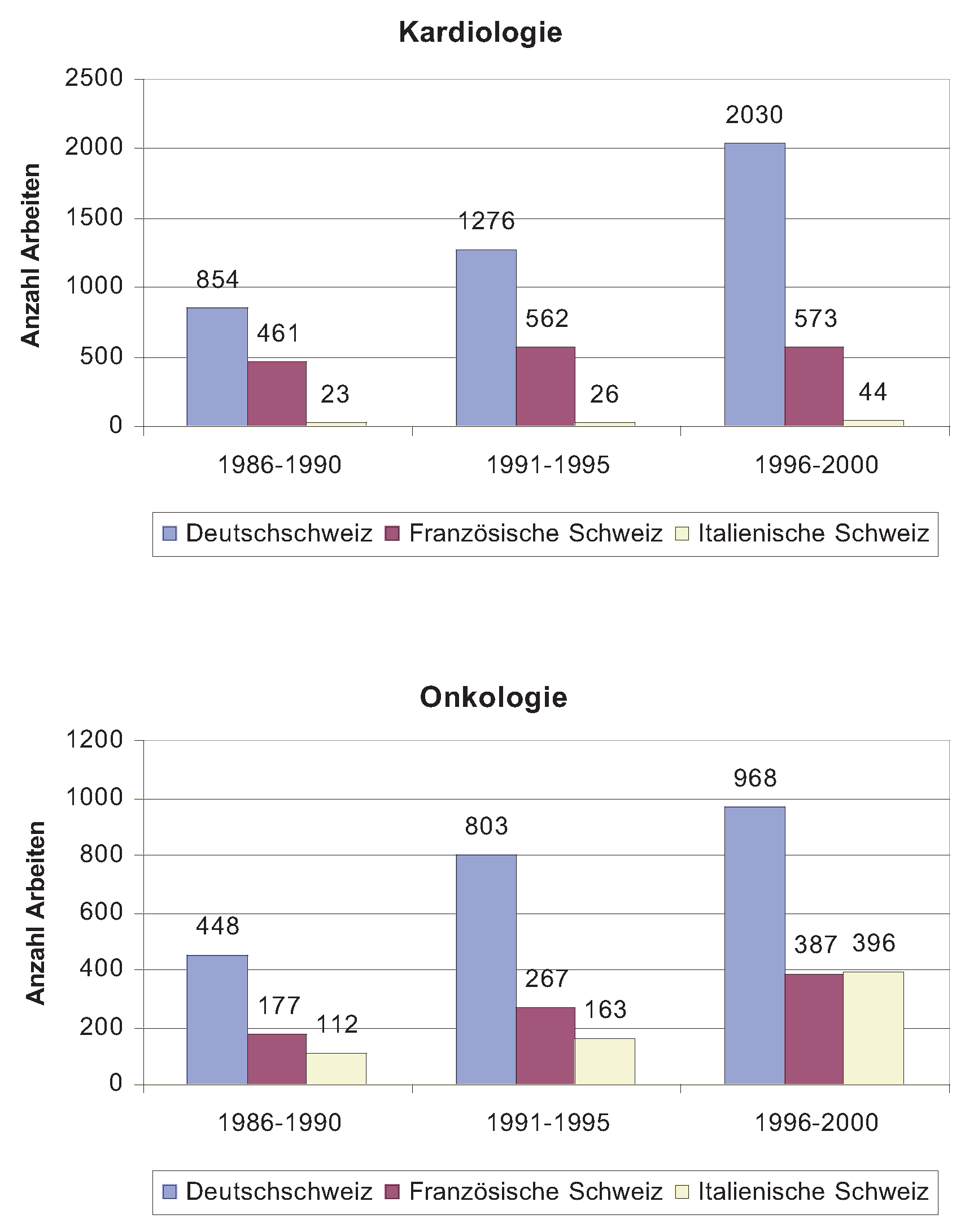

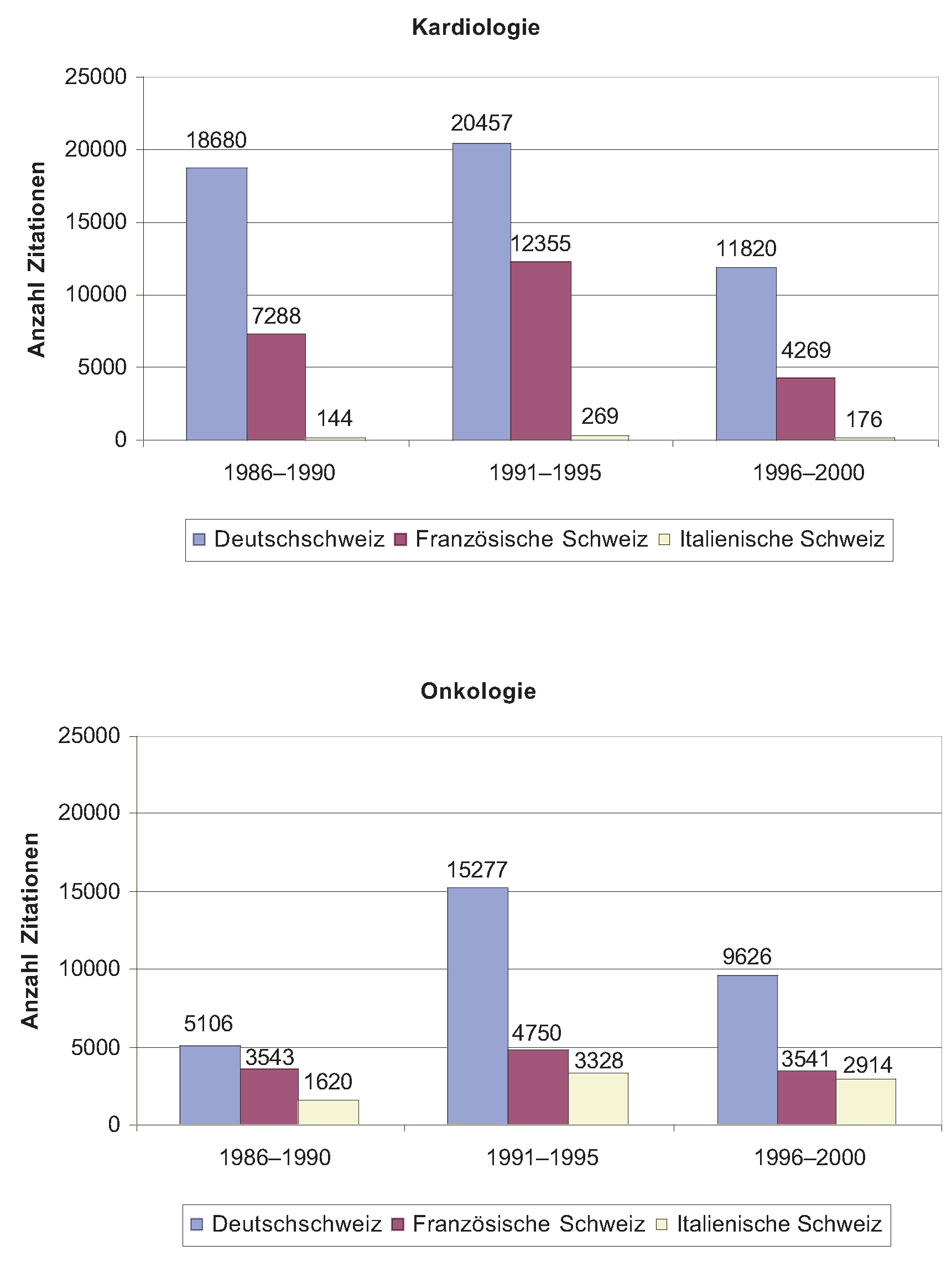

Abbildung 2 zeigt regionale Unterschiede in der wissenschaftlichen Produktivität der drei Sprachregionen der Schweiz. Die Anzahl der kardiologischen Arbeiten (n = 5849) teilte sich über die untersuchte Zeitspanne von 1986 bis 2000 wie folgt auf: 71% (n = 4160) aus der Deutschschweiz, 27% (n = 1596) aus der französischen Schweiz und 2% (n = 93) aus der italienischen Schweiz. Bei den Onkologen waren die entsprechenden Zahlen: 60% (n = 2219), 22% (n = 831) und 18% (n = 671; p ≤ 0,001). Deidurchschnittliche Anzahl Publikationen pro Forscher über dieselbe Zeitspanne betrug bei den Kardiologen mit Arbeitsort in der Deutschschweiz 90,4 sowie 93,9 bzw. 46,5 für die Forscher aus der Westschweiz bzw. dem Tessin. Die entsprechenden Zahlen bei den Onkologen waren: 49,3, 34,6 und 83,9 (p ≤ 0,001).

Abbildung 2.

Regionale Verteilung der Anzahl Publikationen auf die verschiedenen Sprachregionen der Schweiz(Deutschschweiz, Westschweiz, Tessin) in 5-Jahres-Perioden.

Abbildung 2.

Regionale Verteilung der Anzahl Publikationen auf die verschiedenen Sprachregionen der Schweiz(Deutschschweiz, Westschweiz, Tessin) in 5-Jahres-Perioden.

Bei beiden Gruppen ist bei etwa gleichbleibender regionaler Verteilung eine deutliche Steigerung der Anzahl Arbeiten ersichtlich. Die Ausnahme bildeten die Tessiner Onkologen, die im Vergleich mit ihren Tessiner Kollegen aus der Kardiologie ihren bereits sehr hohen prozentualen Anteil in der gesamten Zeitspanne von 1986—2000 in der letzten untersuchten 5-Jahres-Periode noch steigerten und sogar ihre Kollegen aus der Westschweiz überholten.

Universitäre vs. nicht-universitäre Forschung

Der Anteil Publikationen aus universitärer Forschung war bei den Kardiologen, in den drei untersuchten 5-Jahres-Perioden betrachtet, stabil geblieben. Von der ersten zur zweiten Periode ist eine leichte Steigerung zu erkennen, von der zweiten zu dritten Periode ist keine weitere Änderung festzustellen: 1986—1990: 82% (1102 Publikationen), 1991—1995: 92% (1714 Publikationen), 1996—2000: 92% (2435 Publikationen).

Bei den Onkologen nahm der Anteil der universitären Forschung leicht zu, allerdings bei einem prozentual tieferen Anteil. Der Anstieg von der ersten zur zweiten Periode ist im Vergleich zu den Kardiologen markanter, die beiden letzten Perioden sind stabil: 1986— 1990: 37% (275 Publikationen), 1991—1995: 58% (709 Publikationen), 1996—2000: 57% (997 Publikationen).

Verschiedene Universitäten

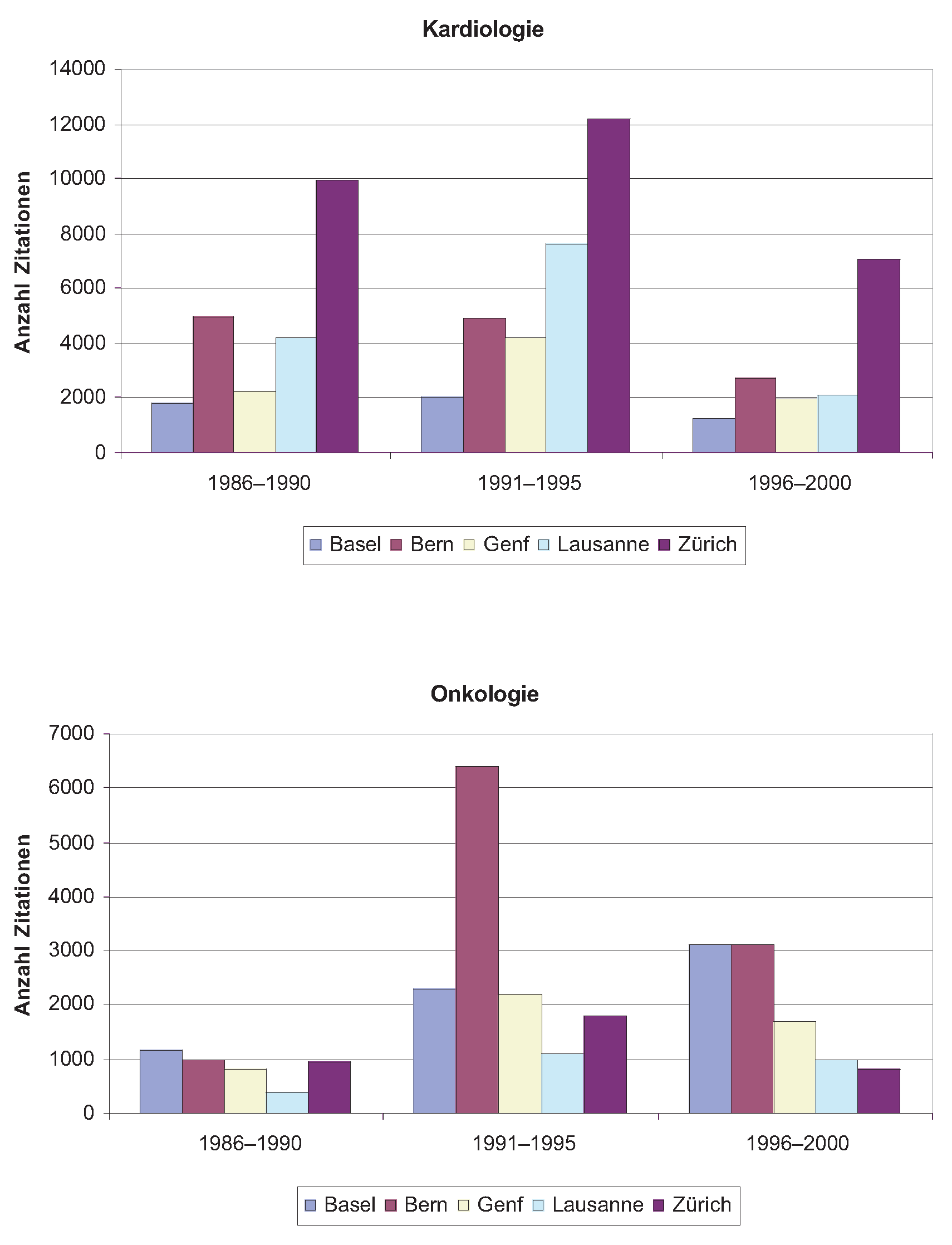

In

Abbildung 3 ist die Verteilung der Arbeiten in 5-Jahres-Perioden auf die Universitäten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich aufgezeigt. Bei den Kardiologen entfielen über die gesamte betrachtete Zeitspanne von den insgesamt 5251 Arbeiten 40,1% (n = 2108) auf Zürich, 25,0% (n = 1313) auf Bern, 17,2% (n = 904) auf Lausanne,10,3% (n = 541) auf Genf und 7,3% (n = 385) auf Basel. Bei den Onkologen betrug die Verteilung der 1981 Arbeiten 30,7% (n = 609) für Bern, 28,6% (n = 567) für Basel, 14,7% (n = 291) für Zürich, 14,5% (n = 286) für Genf und 11,5% (n = 228) für Lausanne (p ≤ 0,001).

Abbildung 3.

Vergleich der Anzahl Publikationen aus den Universitäten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich in 5-Jahres-Perioden.

Abbildung 3.

Vergleich der Anzahl Publikationen aus den Universitäten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich in 5-Jahres-Perioden.

Diskussion

Die vorliegende Untersuchung zeigt erstmals unter Verwendung bibliometrischer Messgrössen interessante fachliche, regionale und aber auch individuelle Unterschiede in der wissenschaftlichen Produktivität von Schweizer Forschern der Kardiologie und Onkologie.

Zur Evaluation wissenschaftlicher Tätigkeit sind diverse Methoden bekannt. Ein rein quantitativer Leistungsindikator ist die Anzahl der publizierten Arbeiten, wobei hier keine Aussage über die inhaltliche Qualität und die Relevanz der Arbeit gemacht werden kann. Immerhin widerspiegelt diese Messgrösse die wissenschaftliche Aktivität insgesamt. So nahm die Anzahl Publikationen in unserer Untersuchung sowohl in der Kardiologie wie der Onkologie — zwei vergleichbaren Fächern der Medizin — innerhalb der 15 analysierten Jahre stetig zu. Die weitere Analyse zeigte, dass dies in erster Linie auf eine Zunahme von aktiven Forschern zurückzuführen war. Somit haben sich beide untersuchten Fachgebiete in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Ob dies auch für andere Fachgebiete gilt, kann diese Arbeit nicht beantworten. Immerhin ist diese Zunahme bei praktisch gleichbleibenden Mitteln des Nationalfonds und der Schweizerischen Herzstiftung in den letzten 10 Jahren doch bemerkenswert. Wie erwartet variierte die Anzahl Publikationen pro Forscher enorm. In beiden Fachgebieten dominierte die Deutschschweiz — wohl auch aufgrund ihrer Grösse — die Publikationstätigkeit des Landes deutlich. Interessanterweise spielte aber die italienische Schweiz in der Onkologie eine grosse Rolle und übertraf 1996—2000 sogar die welsche

Schweiz. Im Tessin hat sich offensichtlich die Gründung entsprechender Forschungsinstitute und Strukturen für die klinische Forschung günstig ausgewirkt. Weiter zeigte sich auch, dass in der Kardiologie über 80% der Publikationen aus universitären Zentren kamen, während in der Onkologie nicht-universitäre Zentren fast die Hälfte der Arbeiten veröffentlichten. Auch der Vergleich der fünf Universitäten zeigte interessante Unterschiede: So veröffentlichte in der Kardiologie Zürich in allen Zeitperioden, am deutlichsten aber von 1996—2000, die meisten Arbeiten, während in der Onkologie Bern und Basel eine führende Stellung einnahmen.

Veröffentlichungen vor allem in angesehenen Fachzeitschriften stellen bereits einen gewissen Leistungsausweis dar, vor allem weil ein Gutachtersystem für Qualität besorgt ist und meist weniger als ein Fünftel der eingereichten Arbeiten angenommen werden. Die Bedeutung wissenschaftlicher Zeitschriften wird heute mit dem sogenannten Impact factor angegeben. Der Impact factor eines Journals errechnet sich aus der Anzahl Zitationen von in den vergangenen 2 Jahren in dieser Zeitschrift publizierten Arbeiten, geteilt durch die Anzahl zitierfähiger Arbeiten in dieser Zeit [

5]; er ist ein Mass für die Beachtung, die eine Zeitschrift findet, und damit auch für die wissenschaftliche Qualität des Journals. Der Impact factor erlaubt auch eine gewisse Einschätzung der Qualität des im betreffenden Journals erscheinenden Artikels, und entsprechend ist die Annahme einer Publikation in einem Journal mit hohem Impact factor ein gewisser Hinweis auf die Qualität dieser Publikation [

5].

Die Höhe des Impact factor eines Journals wirkt sich auch auf die Anzahl Zitationen eines darin publizierten Artikels aus, wenn es eine hohe Beachtung auch nicht garantiert. Immerhin, eine Arbeit im New England Journal of Medicine (Impact factor 29,512 im 2000) wird von vornherein grössere Aufmerksamkeit (und somit grössere Chancen auf häufige Zitierung) geniessen als eine Arbeit, die in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift (0,788 im 2000) oder der Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift (0,258 im 2000; seit 2001 «Swiss Medical Weekly», aktuell 1,162) erscheint. Ein Artikel in einem HighImpact-Journal garantiert aber noch keineswegs hohe Zitationen. Die Zitationen einzelner Beiträge innerhalb einer Zeitschrift streuen in der Regel sogar stark, weshalb die Zitationsmenge der einzeln herausgegriffenen Publikationen oft nicht mit dem Impact factor übereinstimmt [

2]. Ein vielund gut-publizierender Forscher kann somit noch nicht von vornherein mit einem vielzitierten Forscher gleichgesetzt werden. Der Impact factor alleine ist daher in erster Linie ein Hinweis auf den Publikationserfolg eines Autors oder einer Forschergruppe. Für die qualitative Bewertung einer

einzelnen Arbeit oder eines

einzelnen Forschers ist er für sich daher weniger geeignet. Der Zitationsindex ist dazu dem Impact factor vorzuziehen [

6].

In der vorliegenden Untersuchung lag der Impact factor pro Arbeit in der Kardiologie nur unwesentlich höher als in der Onkologie. Erwartungsgemäss war diese Messgrösse in universitären Zentren leicht höher als in nicht-universitären Institutionen. Allerdings machte das Tessin hier wiederum eine Ausnahme, indem der Impact factor pro Arbeit hier sowohl in der Kardiologie wie auch in der Onkologie am höchsten lag. Der Vergleich der Universitäten ergab bei geringen Unterschieden in der Kardiologie den höchsten Wert für Basel, dicht gefolgt von Bern, Zürich und Genf, während in der Onkologie Bern den höchsten Impact factor pro Arbeit aufwies.

Ein weiteres Mittel, um die inhaltliche Wertigkeit eines Papers bzw. seine Rezeption in der Fachliteratur zu quantifizieren, besteht in der Zitationsanalyse. Hierbei wird die Resonanz einer wissenschaftlichen Publikation anhand der Anzahl Zitationen in nachfolgenden Publikationen gemessen, also anhand der Anzahl Papers, die auf die analysierte Arbeit Bezug nehmen. In der Science Citation Index (SCI)-Datenbank des Institute of Scientific Information (ISI) lassen sich diese Daten einfach abrufen [

3]. Die so gewonnenen Ergebnisse geben ein deutlich genaueres Bild der wissenschaftlichen Publikationstätigkeit und vor allem ihrer Wirkung. Voraussetzung für die Messbarkeit der Zitationen ist, dass die Arbeiten in der Referenzliste korrekt aufgeführt werden. Fehler in der Referenzierung sind aber leider auch in renommierten Journals häufig [

7] und verfälschen diese Zahlen etwas. Die Zitationsanalyse berücksichtigt nur Arbeiten in Journals, die im Journal Review der ISI [

4] erfasst werden. Ein weiteres Problem besteht in der Überbewertung von sogenannten «hot topics», das heisst Forschungsrichtungen, die sich rasch entwickeln [

8]. Umgekehrt werden neue Forschungsrichtungen, mit denen sich erst eine kleine Zahl von Forschenden befasst, eher unterbewertet (was allerdings nicht ausschliesst, dass sich dies Jahre später über steigende Zitationen messen lässt). Bei der Bewertung des Forschungs

nachwuchses mittels Zitationsindex muss zudem berücksichtigt werden, dass ein bis zwei Jahre nach Erscheinen einer Publikation gewartet werden muss, bis es möglich ist, sich ein Bild darüber zu machen, ob und wie intensiv die wissenschaftliche Gemeinschaft über Zitationen die Arbeit beachtet [

2]

. Der grösste Teil der Publikationen, die überhaupt zitiert werden, erhalten diese Zitationen in der Regel in den ersten drei Jahren nach dem Erscheinen und fallen danach langsam ab. Nur sehr wenige Arbeiten werden nach anfänglicher Nichtbeachtung Jahre später häufig zitiert [9, 10]. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung — was vor allem bei Nachwuchsforschern bedeutsam ist — erhält man daher mit dem Impact factor mehr Hinweise auf die forscherische Leistungsfähigkeit [

2]

.Für alle Indikatoren, so auch für den Zitationsindex, gilt zudem, dass sie den Beitrag eines individuellen Autors zur Publikation nicht zu gewichten wissen. Insbesondere können Teilnehmer an Multizenterstudien dadurch ohne eigenen intellektuellen Beitrag Impact-Punkte und Zitationen sammeln.

Zuletzt ist zu beachten, dass alle bibliometrischen Grössen nur die Vergangenheit messen und Aussagen über die zukünftige Forschungstätigkeit und ihren Erfolg nur indirekt zulassen.

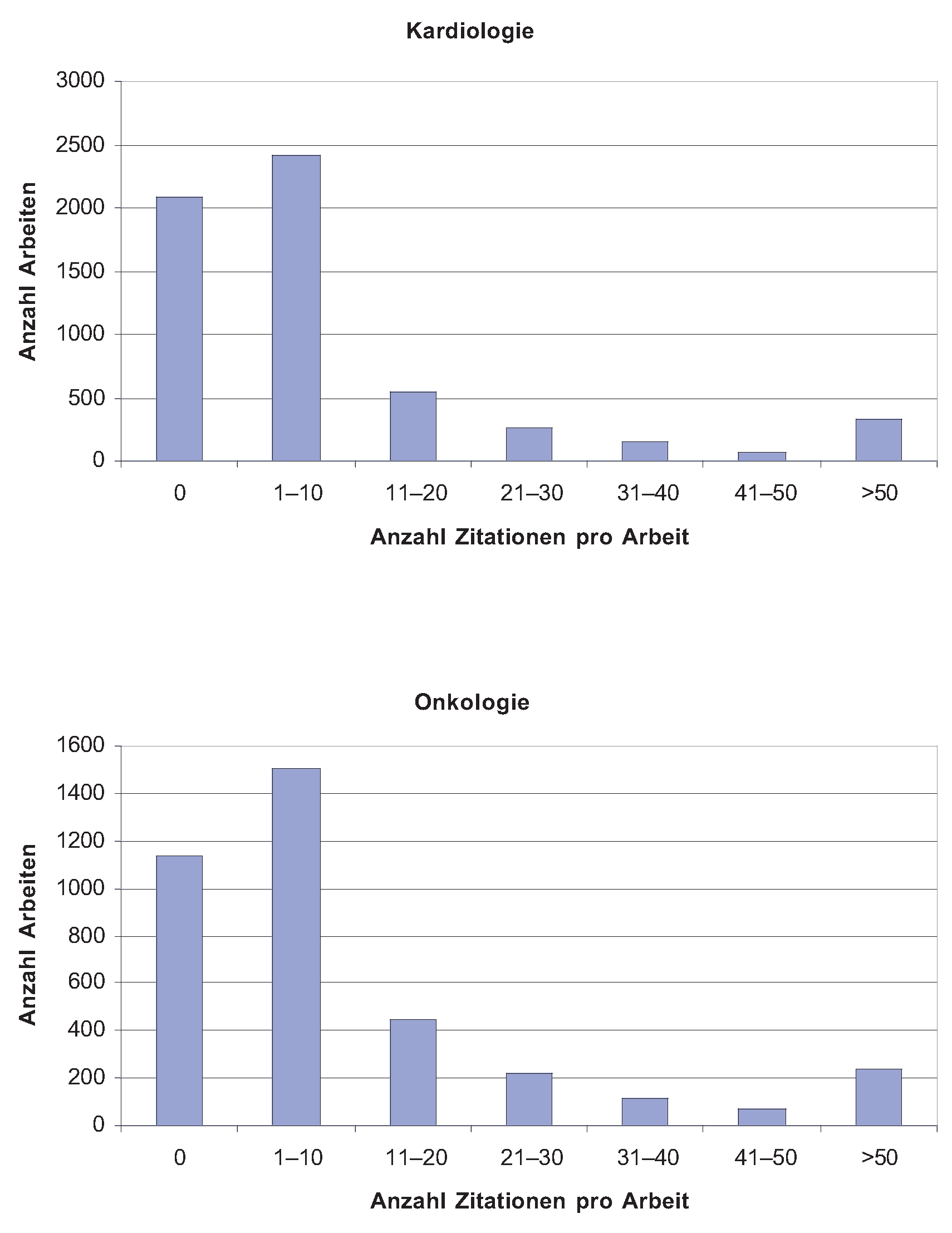

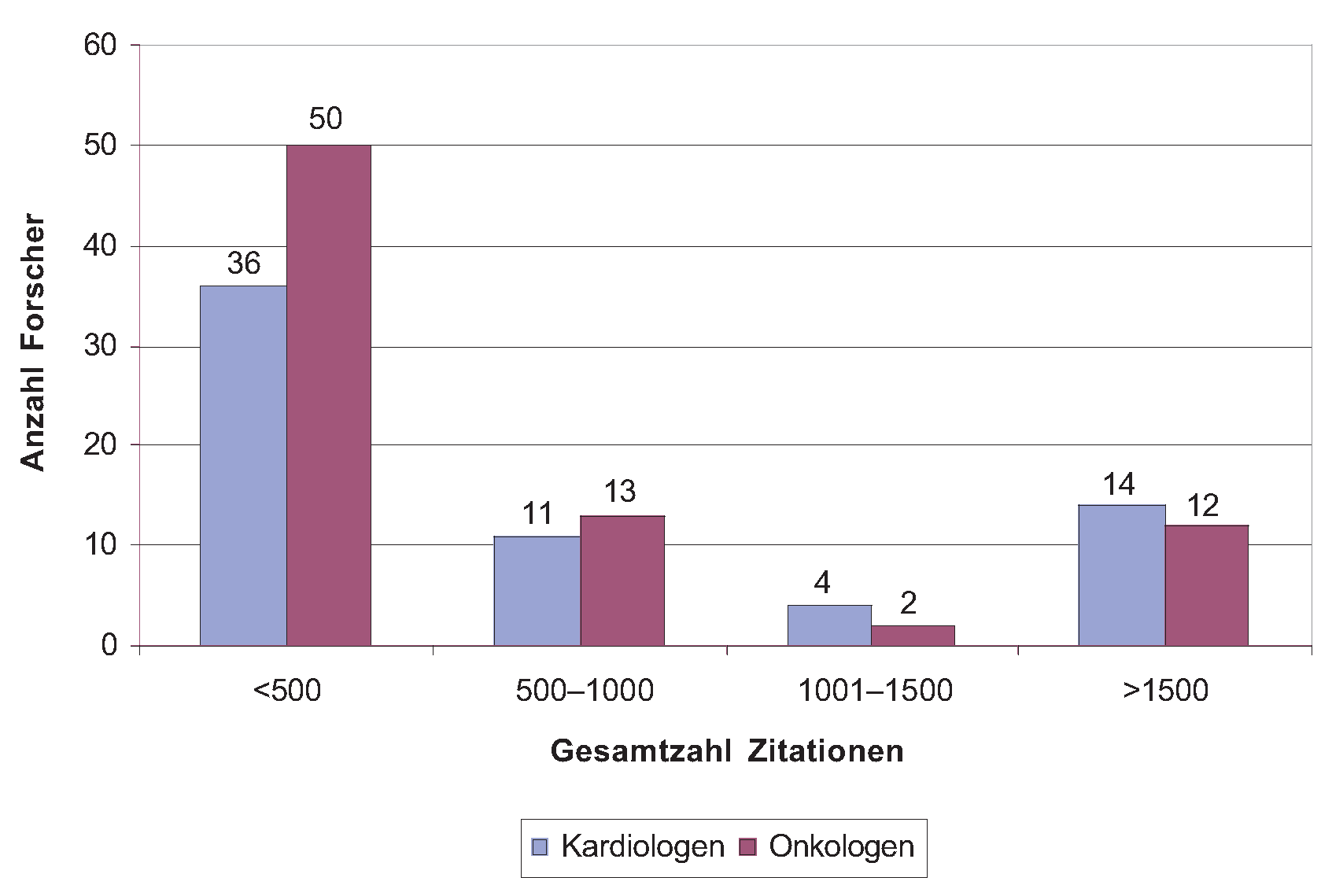

Trotz dieser Einschränkungen darf die Evaluation von Forschern mittels Zitationsanalyse als die bisher beste quantitative bibliometrische Methode betrachtet werden. Im Gegensatz zu Gutachten, die nicht selten von persönlichen Präferenzen und Interessen mitbeeinflusst sind, erlaubt die vergleichende Zitationsanalyse ein objektiveres Qualitätsassessment. In der vorliegenden Arbeit zeigten sich wie erwartet riesige Unterschiede in der Resonanz verschiedener Arbeiten und Forscher. Im Mittel wurden Arbeiten in beiden Fachgebieten etwa 13mal in anderen Publikationen erwähnt. Wohl am betrüblichsten ist die Tatsache, dass in der Kardiologie über ein Drittel (36%) und in der Onkologie immerhin 30% aller Arbeiten überhaupt nie zitiert wurden, wobei diese Zahlen etwa dem internationalen Schnitt entsprechen [

11]. Die Resonanz einzelner Forscher schwankte auch enorm, in der Kardiologie von 30 bis nahezu 15 000 Gesamtzitationen, in der Onkologie von etwa 20 bis fast 5000. Diese Analyse unterstreicht daher die individuellen Unterschiede, wie sie auch in anderen kreativen Tätigkeiten ausserhalb der Forschung zum Ausdruck kommen. Die internationale Bedeutung dieser Zahlen im Vergleich mit anderen Ländern

konnte diese Arbeit nicht analysieren; immerhin sind für die Spitzenleistungen Datenbanken wie diejenige des Institute of Scientific Information in Philadelphia, zugänglich. Diese Database zeigt, dass in der Schweiz immerhin eine Forschungsgruppe in der Kardiologie zu den 0,5% meistzitierten gehört (vgl. Editorial in dieser Nummer), während dies in der Onkologie zurzeit der Analyse nicht der Fall war.

Weitere Möglichkeiten zur Evaluation, die in der vorliegenden Arbeit aber nicht zur Anwendung kamen, sind z.B. Untersuchungen zu Patenten, welche die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Forschung und damit indirekt auch ihre praktische Relevanz aufzeigen. Ebenso kann der Ruf einzelner Exponenten bzw. deren Institute mittels Forschungspreisen und Mitgliedschaften in Editorial Boards und anderen Institutionen gemessen werden. Schliesslich sind heute Drittmitteleinwerbungen, vorab von prestigeträchtigen Institutionen, bei der Beurteilung von Forschungsgruppen bedeutsam [

1].

Die Resultate der vorliegenden Arbeit zeichnen, unter Berücksichtigung der oben erwähnten Einschränkungen, ein Bild der Produktivität der kardiologischen bzw. onkologischen Forschung in der Schweiz, welches nur in begrenztem Masse zur Beurteilung der Qualität der Forschung herangezogen werden kann.

Danksagung: Prof. Dr. med. Reto Obrist, Präsident Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie