Einleitung

Dass Erfolg gemessen wird und auch gemessen werden will, daran haben sich Sportler längst gewöhnt. Ja, das Bedürfnis, sich gegenseitig zu messen, scheint genuin zum Menschen zu gehören: Die Olympischen Spiele waren ebenso Teil des Altertums wie sie heute im Zentrum des medialen Interesses stehen. Auch die jährlichen Meisterschaften verschiedenster Ballspiele gehören zu unserem Alltag wie die Weltranglisten im Tennis und Boxen. Dass neben dem Sportler selber auch seine Nation mitfiebert und auch ihr Erfolg mitgemessen wird, wird allseits nicht nur akzeptiert, ja gehört in entscheidender Weise dazu. Dass auch Forschung, die wie Leistungssport das Aussergewöhnliche — man würde in der jüngsten Landessprache von «Excellence» sprechen — sucht, sich solchen Messungen unterziehen soll, ist dagegen durchaus neu. Gewiss, Genies hat es zu allen Zeiten gegeben und Anerkennung kam ihnen durchwegs zu, zumal nach ihrem Tode. Ein Vergleich ihrer Gewichtigkeit und Bedeutung fand dagegen höchstens posthum in Weinstuben und am Biertisch statt, eine objektive Messung war nicht gefragt. Mit der Zunahme der Gewichtigkeit von Medizin und Wissenschaft für die Lebenswelt der Menschen wurde die Frage ihrer Qualität plötzlich relevant. Die mit dem Forschungsbetrieb einhergehenden zuneh-menden Kosten taten das ihre.

Das Offensichtliche und das Messbare

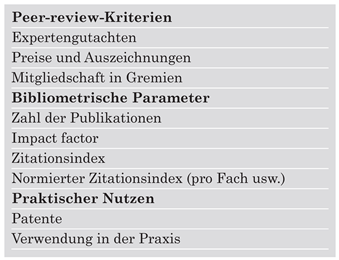

Damit stellt sich die Frage nach der Messbarkeit der Qualität und Bedeutung wissenschaftlicher Forschung (

Tab. 1): Wie lässt sich Forschungserfolg messen? Natürlich, die Bedeutung eines neuen Geräts, beispielsweise eines MRI, welches Ungesehenes sichtbar macht, einer Operation, welche bisher Unheilbares heilbar macht, ist unbestritten. Doch auch beim Offensichtlichen gibt es Fragen: War es Christiaan Barnard, der das mediale Interesse mit der ersten Operation auf sich zog, oder Norman Shumway's experimentelle Arbeiten, die die Herztransplantation möglich machten?

Wie soll man Erkenntnis als solche messen? Gewiss, es gibt das eindrücklich Prominente, den Nobelpreis und andere Auszeichnungen vergleichbarer Art (

Tab. 1). Doch für die Normalwissenschaft lässt sich dies selten heranziehen, obschon die Schweiz im internationalen Vergleich pro Kopf der Bevölkerung viele Auszeichnungen ausweisen kann.

Tabelle 1.

Kriterien in der Beurteilung wissenschaftlicher Produktivität.

Tabelle 1.

Kriterien in der Beurteilung wissenschaftlicher Produktivität.

Erkenntnis lebt zuvorderst von ihrer Wirkung. Was nicht gelesen wird, was nicht andere in ihren Handlungen und Tätigkeiten betrifft, ihre eigene Forschungstätigkeit bewegt, kann kaum Bedeutung für sich in Anspruch nehmen. Die bibliometrische Forschung hat sich dieses Problems angenommen und nicht länger nur die Anzahl von Arbeiten, sondern die Wirkungsgeschichte von Publikationen untersucht. Was andere bewegt, wird zunächst gelesen, alsbald ins eigene Denken übernommen und schliesslich für die eigene Forschungs-tätigkeit verwendet. Die Zitation, d.h. die Erwähnung der Tätigkeit anderer For-scher, gibt Zeugnis dieses Wirkens — und dies lässt sich im elektronischen Zeitalter einfach messen. Entsprechend hat der Zitationsindex in den letzten Jahren die entscheidende Bedeutung in der Beurteilung der Wirkung eines Forschers erlangt, die ihm auch zusteht (

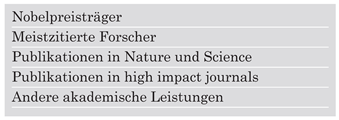

Tab. 1). Was früher sich in unbestimmter Bewunderung äusserte, ist heute im Internet per Knopfdruck einfach verfügbar: der Zitationsindex zeigt die Wirkung eines jeden Forschers in seinem eigenen Gebiet. Dabei schwankt die Zahl dramatisch, sie kann von wenigen Erwähnungen bis zu Tausenden und Zehntausenden von Zitationen reichen. Wie im Tennis zählen nur die obersten Ränge: Das Institute für Scientific Information hat sich besonders der 0,5% meist zitierten Forscher angenommen und sie per Homepage einfach — nach Wunsch auch nach Ländern, beispielsweise der Schweiz — geordnet (

Abb. 1) verfügbar gemacht [

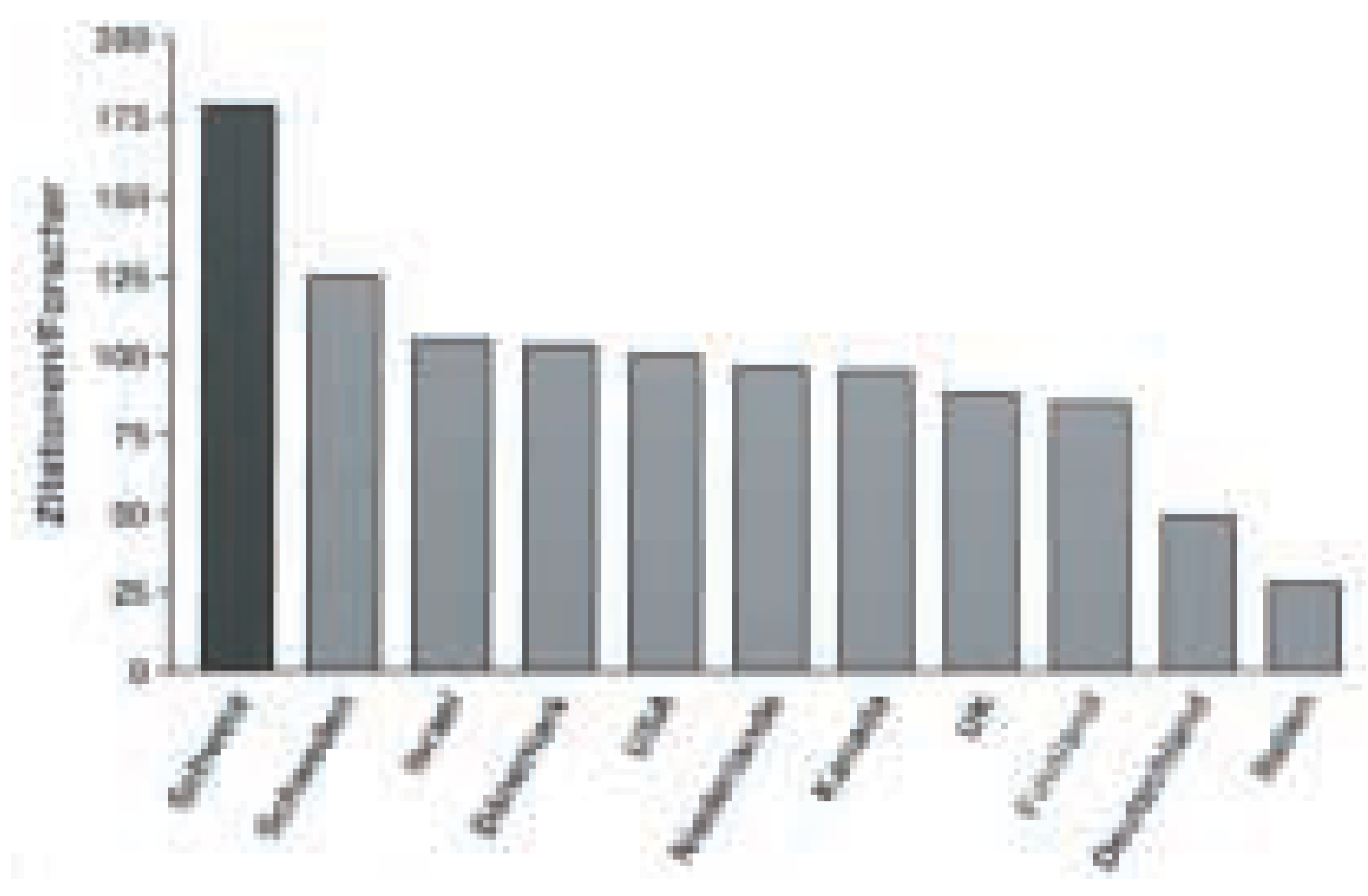

1]. Auch die Zitationen pro Forscher eines Landes im Vergleich zu anderen Ländern lassen sich errechnen. Dabei zeigt die Schweiz sich erfreulicherweise zusammen mit anderen kleinen Ländern in einer Spitzenposition, während grosse Länder, ja selbst die USA, in dieser Analyse schlechter abschneiden (

Abb. 2) — vorerst also Grund zum Stolz.

Einwände und Bedenken

Natürlich bleibt auch dies nicht unwidersprochen: Zitationen seien Folge wissenschaftlicher Seilschaften, die sich gegenseitig hochjubeln und über Innovatives schweigen. Die Unterschiede sind jedoch zu gross, als dass dies wirklich ins Gewicht fiele. Mit der zunehmenden Globalisierung des Wissenschaftsbetriebs und damit seiner Grösse können zudem solche Freundschaften ihre Wirkung nicht mehr entfalten. Weiter wird eingewendet, dass methodische Papers ungebührlich zu Ehren kämen: Gewiss, sowohl für den PCR wie auch die Grundlagen des MRI und CT wurden schliesslich Nobelpreise vergeben. Methodische Quantensprünge sind für die Wissenschaft von grösster Bedeutung — damit verdienen auch solche Publikationen den Zitationsindex, den sie für sich sammeln können.

Gregor Mendel, still lebender Augustinermönch und genialer Genetiker, wird häufig auch gegen die Zitationsanalyse angeführt; in der Tat ist er ein Beispiel eines anfangs verkannten Forschers, dessen Werk erst nach Jahrzehnten entdeckt wurde (

Abb. 3). Die bibliographische Forschung hat allerdings gezeigt, dass es sich dabei um absolute Ausnahmen handelt [

2].

Schliesslich wird die Vergleichbarkeit über verschiedene Gebiete hinweg bezweifelt: Natürlich, ein Ophthalmologe wird weniger zitiert als ein Kardiologe. Forscher aus gleich grossen Gebieten können daher vielleicht besser verglichen werden. Dennoch gilt es zu bedenken, dass mit der Grösse des Gebietes auch die Konkurrenz wächst — so werden sich in einem grossen Fach, zumal wenn es mit Prestige verbunden ist, viele und gerade die Begabten und Ehrgeizigen drängen. Und nicht zuletzt — auch einem Dermatologen steht es frei, in Nature oder dem New England Journal of Medicine zu publizieren. Schliesslich bietet das Institute for Scientific Information in Philadelphia auch die Top 1% jedes Fachgebietes an, was Quervergleiche noch besser ermöglicht.

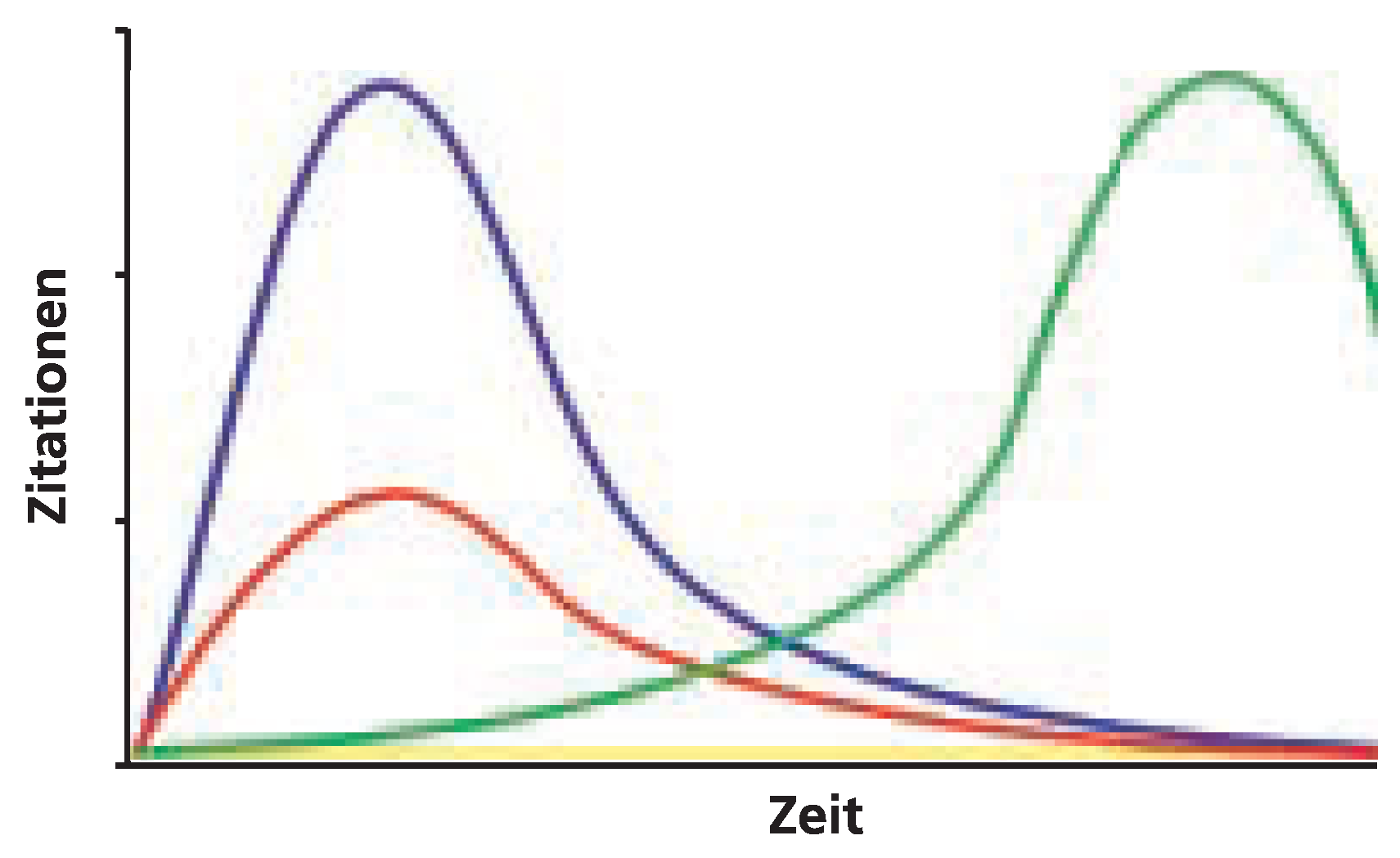

Was sich schliesslich ebenfalls mittels des Zitationsindexes einfach verfolgen lässt, ist die Wirkungsgeschichte einer Arbeit. Was zunächst betrübt, ist die Tatsache, dass ein Drittel aller Arbeiten niemals zitiert wird und damit wirkungslos bleibt. Typischerweise werden Arbeiten in den ersten drei Jahren nach ihrer Publikation zitiert und danach zunehmend weniger. Die Evaluationsforschung hat sich daher auf ein dreijähriges Zitationsfenster zur Evaluation wissenschaftlicher Arbeiten geeinigt [

3]. Das Zitationsschicksal einer Publikation lässt damit die Wirkungsgeschichte neuerer Erkenntnisse recht genau verfolgen. Grundsätzlich zeigen sich vier typische Verlaufsmuster der Rezeption (

Abb. 3). Ein Nachteil dieser Evaluationsmethode zeigt sich damit aber auch: Es wird nur die Vergangenheit gemessen, d.h. die bereits hinter uns liegende Wirkungsgeschichte und weniger das Potential und somit ein Aspekt, der besonders bei der Beurteilung von Nachwuchsforschern von Bedeutung ist.

Das Nützliche

Was immer überzeugt, ist schliesslich das Nützliche. Daher eignen sich neben dem Offensichtlichen auch Patente als Nachweis kreativer Leistung (

Tab. 1). Die rechtliche Zertifizierung des Innovativen, des Neuen dokumentiert das eigentliche Ziel der Forschung. Doch auch hier gilt: Nicht alles, das sich als neu ankündigt, wird auch praktische Folgen haben. Gewiss, Alfred Nobels Patent für Nitroglycerin veränderte nicht nur das Leben des Erfinders, sondern auch der Welt. Doch die unglaubliche Schwemme von Patenten, die wir heute erleben, widerspiegelt nicht nur mehr Kreativität als in früheren Zeiten, sondern auch die vorsorgliche, ja gelegentlich fast zwanghafte Absicherung eines möglichen finanziellen Segens. Dennoch gibt auch dieser Parameter im Quervergleich wichtige Hinweise in der Evaluation wissenschaftlicher Tätigkeit. Auch hier wurde mit dem Science and Engineering Indicators Report der Firma CHI Inc. [

4] eine Analyse verfügbar, die in den USA als Rechenschaftsbericht des National Science Board and Congress Verwendung findet.

Personen und Institutionen

Doch nicht nur Forscher, auch Institutionen müssen sich dem Ranking stellen: So hat die Shanghai Jiao Tong University ein Ranking aller Universitäten veröffentlicht [

5], welches eine durchaus lesenswerte Einstufung europäischer und auch internationaler Universitäten gibt (

Tab. 2). Als Schweizer interessiert uns dabei in erster Linie die Stellung unserer Universitäten in dieser Liste. Erfreulicherweise finden wir im europäischen Ranking die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich auf Platz 5 und die Universität der Limmatstadt auf Platz 9, was somit zwei schweizerische Institutionen unter den Top 10 ergibt (

Tab. 3) — für ein so kleines Land eine eindrückliche Leistung. Schon etwas nachdenklicher stimmt der nächste Platz, der 30. für die Universität Basel, und das vollständige Fehlen der restlichen akademischen Institutionen unseres Landes unter den ersten 50. Im internationalen Vergleich sieht es noch etwas düsterer aus: So findet sich im Ranking, das auch amerikanische Institutionen einschliesst, die ETH auf Platz 25 und die Universität Zürich auf Platz 45, während es die restlichen Institutionen nicht unter die Top 100 schaffen.

Tabelle 2.

Kriterien der Einstufung im Universitätsranking (Quelle [7]; «Seite zuletzt am 9. Januar 2004 besucht»).

Tabelle 2.

Kriterien der Einstufung im Universitätsranking (Quelle [7]; «Seite zuletzt am 9. Januar 2004 besucht»).

Tabelle 3.

Ranking der Universitäten in Europa (Quelle [7]; «Seite zuletzt am 9. Januar 2004 besucht»).

Tabelle 3.

Ranking der Universitäten in Europa (Quelle [7]; «Seite zuletzt am 9. Januar 2004 besucht»).

Was zählt

Nach der ersten Lektüre stellt sich natürlich sofort die Frage, wie dies alles gemessen wird. Die Angaben der Homepage zeigen uns dabei fünf Hauptkriterien (

Tab. 2): (1.) Die Anzahl Nobelpreisträger, (2.) die 0,5% meist zitierten Forscher aller Fachgebiete, (3.) die in Nature und Science erschienenen Artikel, (4.) die in hoch angesehenen Zeitschriften erschienenen Publikationen und schliesslich (5.) die akademische Leistung insgesamt, wie immer auch dieser Parameter bestimmt wurde. Entsprechend überrascht es auch nicht, dass das Ranking der Schweizer Universitäten sehr gut die Verteilung der meist zitierten Forscher in den verschiedenen Institutionen widerspiegelt (

Abb. 1): Auch hier zeigt sich, dass die ETH Zürich gefolgt von der Universität Zürich am meisten hochzitierte Forschungsgruppen aufweist. Wie auch immer man über diese Analyse denkt, sie vermittelt sicher mehr Objektivität wie die bisherigen subjektiven Einstufungen von Experten oder der «Wohlfühlfaktor» der Studenten alleine, über den die Presse unseres Landes kürzlich eingehend berichtete.

Die Herzforschung Schweiz

In der Zeitschrift «Kardiovaskuläre Medizin» interessiert natürlich nicht nur die Forschung insgesamt, der Erfolg der Universität als umfassende akademische Institution, sondern spezifisch auch die Leistung der Forscher in unserem Bereich. Die in diesem Heft der «Kardiovaskulären Medizin» publizierte Dissertationsarbeit von Frau Jennifer Fahrni hat sich diese Frage zur Aufgabe genommen (siehe in diesem Heft auf Seite 238). So untersuchte die Autorin den Zitationserfolg aller Forscher in den Jahren 1985—2000 im Bereich Herzkreislauf in der Schweiz und verglich dann die so erhobenen Zahlen mit dem Forschungserfolg der Schweizer Onkologen.

Die Ergebnisse sind durchaus von Interesse, da sie sowohl die zeitlichen Veränderungen der Zitationshäufigkeit wie auch die geographischen und institutionellen Unter-schiede und damit Stärken und Schwächen des schweizerischen akademischen Systems in den Bereichen Herzund Kreislaufforschung bzw. Krebsforschung aufzeigt.

Natürlich stellen solche Arbeiten auch die Frage nach dem Sinn und der Aussagekraft solcher Analysen. Wenn man das obengesagte berücksichtigt und sich auch bewusst bleibt, dass damit nur ein Teil der Forschungsleistung gemessen wird, so wird damit doch mehr Transparenz und vielleicht in Zukunft auch eine grössere Gerechtigkeit bei der Ressourcen-Verteilung, ja bei strategischen Entscheidungen zur Ausrichtung akademischer Institutionen erreicht.

Bedeutung des Forschungsplatzes Schweiz

Zahlen geben uns aber auch Hinweise wo wir stehen, in unserem Land und international. In einer globalen Welt kann der Forschungsplatz Schweiz nur bestehen, wenn er sich Evaluationen verschiedenster Art zu stellen bereit ist— und auch die nötigen Konsequenzen zieht. In einem Land, das ohne natürliche Ressourcen, aber doch mit einem hohen Bildungsstand in die Zukunft geht, sollte die Ausrichtung auf das Innovative, technisch Hochstehende, auf Tätigkeiten, die Bildung und Erfahrung voraussetzen, eine Selbstverständlichkeit sein. Der Forschungsplatz Schweiz ist für unser Land kein Luxus, kein «nice to have», sondern eine Notwendigkeit — gerade deshalb sollten uns regelmässige Evaluationen leiten.