Übergewicht: Wann Hilft (Nur Noch) Die Chirurgie?

Abstract

Zusammenfassung

Einleitung

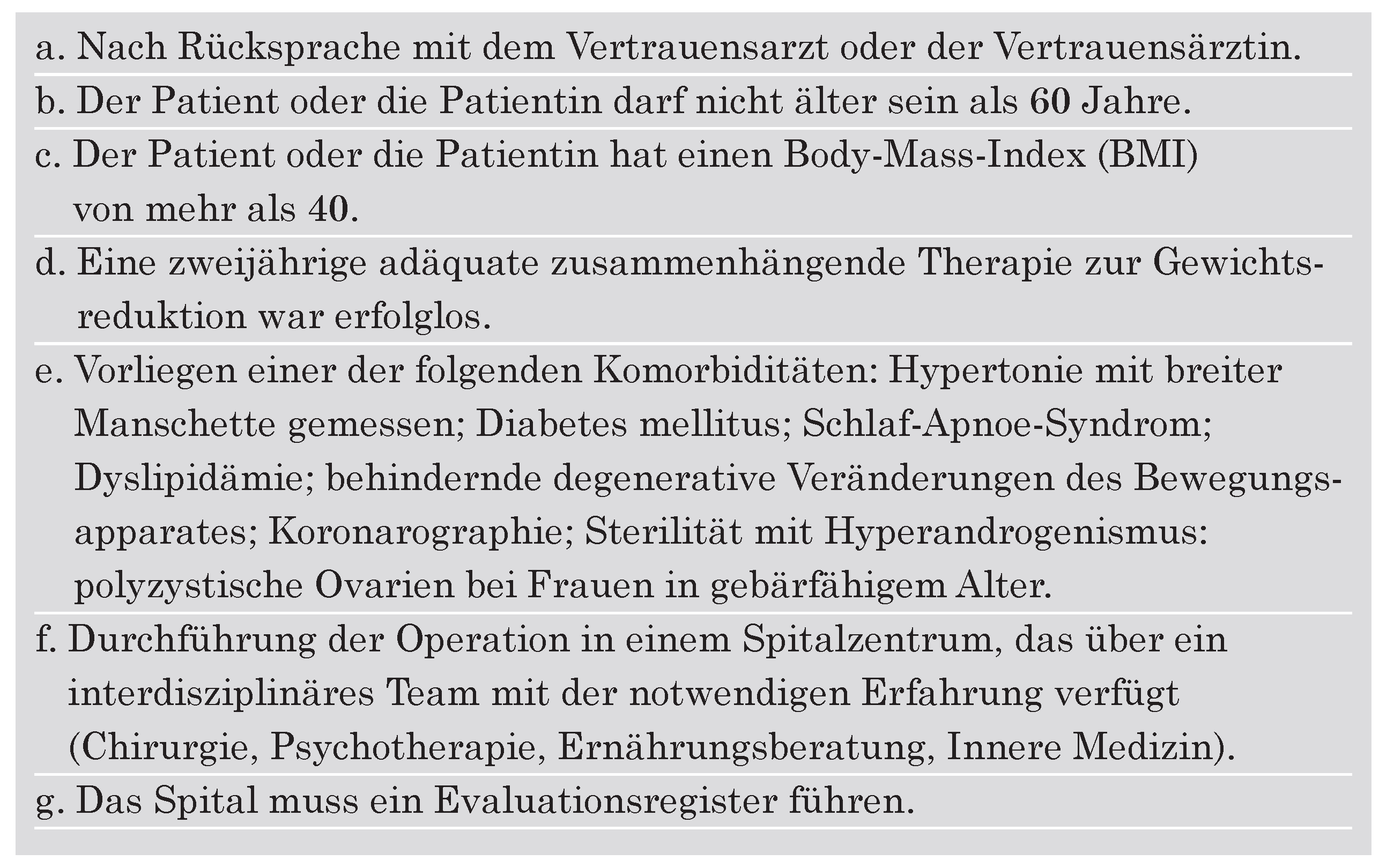

Allgemeines zur Indikationsstellung zu bariatrischer Chirurgie

Qualitätskontrolle

In der Schweiz angewendete, erlaubte Therapieverfahren

Verstellbares Magenband (Abbildung 2A)

Indikation

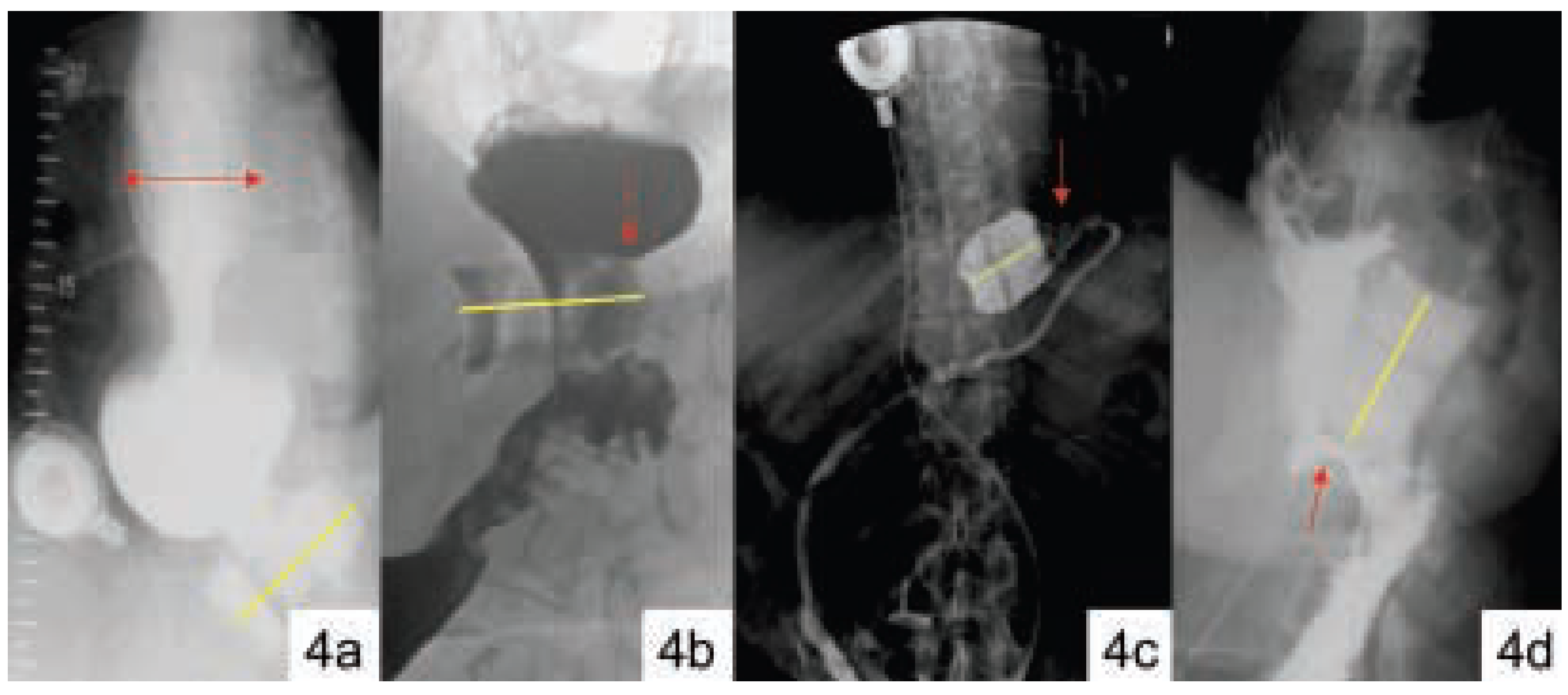

Komplikationen

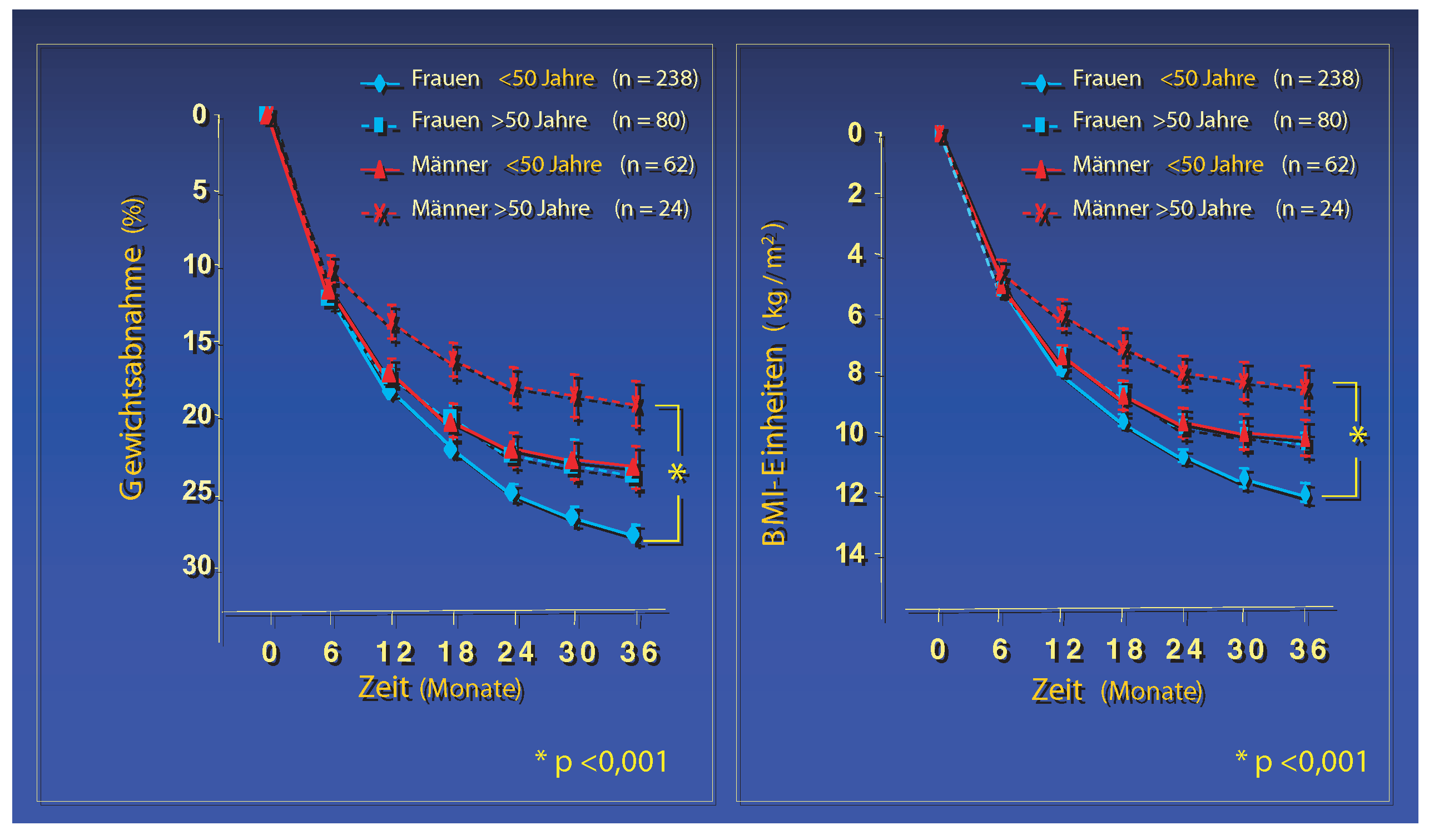

Qualitatätskontrolle mittels BAROS

Proximaler Magen-Bypass (Abbildung 2B)

Indikation

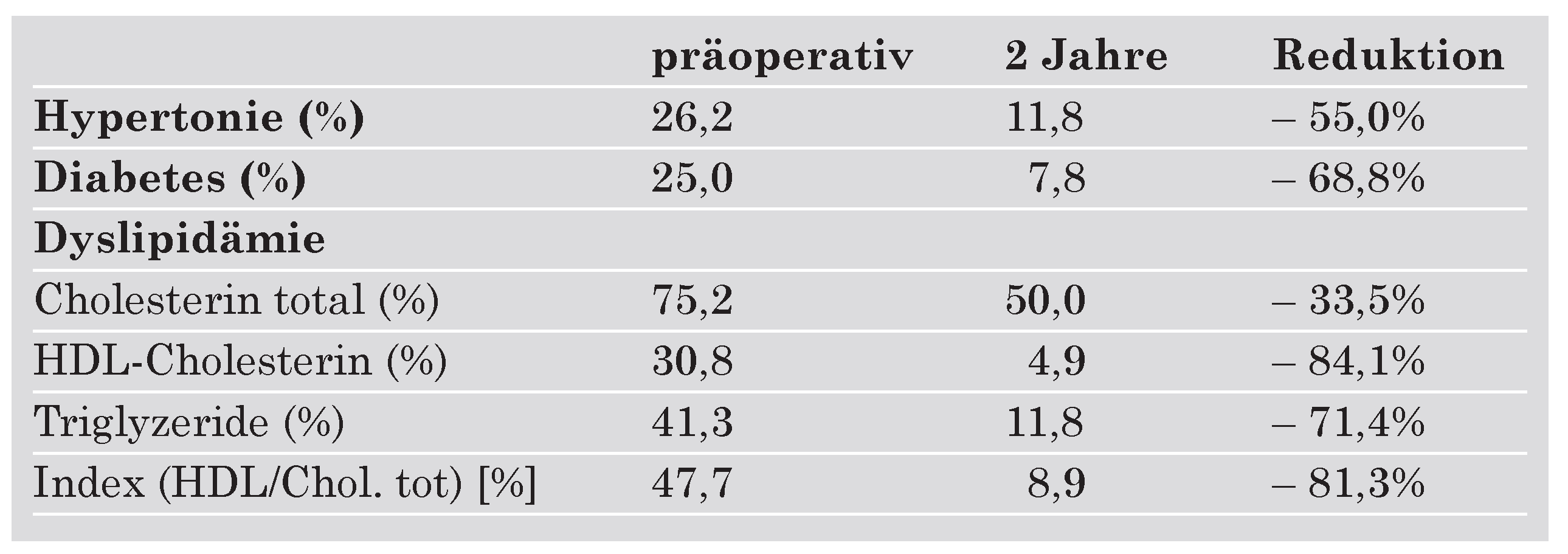

Komplikationen (Tableau 3)

Qualitätskontrolle mittels BAROS

Kosteneffektivität bariatrischer Chirurgie

Zusammenfassung

References

- Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation. WHO Tech Rep Ser 1999, 894, 1–253.

- Finkelstein EA, Fiebelkorn IC, Guijing Wang, Aff, W3-219–6.

- Bundesamt für Statistik, Schweizerische Gesundheitsbefragung 1997.

- Uebelhart, J. Adipositas und Xenical®: mehrdimensionale Kosten-Nutzen-Analyse. Lizentiatsarbeit. Institut für Betriebswirtschaft der Universität Basel.

- Comuzzie, A.G.; Allison, D.B. The search or human obesity genes. Science 1998, 280, 1374–1377. [Google Scholar] [CrossRef]

- Nestlé, M. Eating disorders and obesity. Science 2003, 299, 781. [Google Scholar]

- Serdula, M.K.; Khan, L.K.; Dietz, W.H. Weight loss counseling revisited. JAMA. 2003, 289, 1747–1750. [Google Scholar] [CrossRef]

- Freedman, M.R.; King, J.; Kennedy, E. Popular diet. Scientific review. Obes Res 2001, 9 (Suppl.1), S1–40. [Google Scholar]

- Scheen, A.J. Info-congress. Prevention of type 2 diabetes in obese patients: first results with orlistat in the XENDOS study. Rev Med Liege 2002, 57, 617–621. [Google Scholar]

- Golay A für die Konsensus-Gruppe, FF Horber für die Bariatrische Chirurgie. Konsensus über die Behandlung der Adipositas in der Schweiz 1999. Schweiz Med Wochenschr 1999, 49 (Suppl.114), S3–20. [Google Scholar]

- Westerterp-Plantenga, M.S.; Wilckmans-Duysens, N.A.; Ten Hoor, F. Food intake in the daily environment after energyreduced lunch, related to habitual meal frequency. Appetite 1994, 22, 173–182. [Google Scholar] [CrossRef]

- Branson, R.; Potoczna, N.; Kral, J.G.; Lentes, K.U.; Hoehe, M.R.; Horber, F.F. Binge eating is a major phenotypic characteristic of melanocortin-4 receptor gene (MC4R) mutations. N Engl J Med 2003, 348, 1096–1103. [Google Scholar] [CrossRef]

- Sugerman, H.J.; Starkey, J.V.; Birkenhauer, R.A. Randomized prospective trial of gastric bypass versus vertical banded gastroplasty for morbid obesity and their effects on sweets versus non-sweets eaters. Ann Surg 1987, 205, 613–622. [Google Scholar] [CrossRef]

- Baghurst, K.I.; Baghurst, P.A.; Record, S.J. Demographic and dietary profiles of high and low fat consumers in Australia. J Epidemiol Community Health 1994, 48, 26–32. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed][Green Version]

- Oria, H.E.; Moorehead, M.K. Bariatric Analysis and Repoting Outcome System (BAROS). Obesity Surgery 1998, 8, 487–499. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Potoczna, N.; Branson, R.; Kral, J.G.; Piec, G.; Steffen, R.; Ricklin, T.; et al. Melanocortin-4 receptor gene variants but not binge eating predict outcome of weight loss treatment in severely obese patients. Abstract NAASO 2003. Obes Res 2003, A24. [Google Scholar]

- Hudson, S.M.; Dixon, J.B.; O'Brien, P.E. Sweet eating is not a predictor of outcome after lap-band placement. Can we finally bury the myth? Obes Surg 2002, 12, 789–794. [Google Scholar]

- Baldinger, R.; Muench, R.; Steffen, R.; Ricklin, T.P.; Riedtmann, H.J.; Horber, F.F. Conservative management of intragastric migration of a Swedish adjustable gastric band: 4 cases of endoscopic retrieval. Gastrointest Endosc 2001, 53, 98–101. [Google Scholar] [CrossRef]

- Horber, F.F.; Sendi, P.; Palmer, A.J.; Hauri, P.; Craig, B.A. Modeling the impact of adjustable gastric banding on survival in patients with morbid obesity. Obes Res 2002, 10, 291–295. [Google Scholar]

- Pories, W.J.; Swanson, M.S.; MacDonald, K.G.; Long, S.B.; Morris, P.G.; Brown, B.M.; et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg 1995, 222, 339–350. [Google Scholar] [CrossRef]

- Tuomilehto, J.; Lindstrom, J.; Eriksson, J.G.; Valle, T.T.; Hamalainen, H.; Ilanne-Parikka, P.; et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001, 344, 1343–1350. [Google Scholar] [CrossRef]

- Sjostrom, C.D.; Peltonen, M.; Wedel, H.; Sjostrom, L. Differentiated long-term effects of intentional weight loss on diabetes and hypertension. Hypertension 2000, 36, 20–25. [Google Scholar] [CrossRef]

- Higa, K.D.; Boone, K.B.; Ho, T. Complications of the laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: 1040 patients – what have we learned? Obes Surg 2000, 10, 509–513. [Google Scholar] [CrossRef]

- Biertho, L.; Steffen, R.; Ricklin, T.; Horber, F.F.; Pomp, A.; Inabnet, W.B.; et al. Laparoscopic gastric bypass versus laparoscopic adjustable gastric banding: a comparative study of 1200 cases. J Am College of Surgeons (in press).

- Kushner, R. Managing the obese patient after bariatric surgery: a case report of severe malnutrition and review of the literature. J Parenter Enteral Nutr 2000, 24, 126–132. [Google Scholar] [CrossRef]

- Bano, G.; Rodin, D.A.; Pazianas, M.; Nussey, S.S. Reduced bone mineral density after surgical treatment for obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 1999, 23, 361–365. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed][Green Version]

- Potoczna, N.; Steffen, R.; Ricklin, T.; Horber, F.F. Differential impact of weight loss on bone density in gastric bypass versus adjustable band implanted patients. Presented to the Schweizerische Vereinigung gegen Osteoporose Bern, Switzerland, 2002.[Green Version]

- Pugnale, N.; Giusti, V.; Suter, M.; Zysset, E.; Heraief, E.; Gaillard, R.C.; et al. Bone metabolism and risk of secondary hyperparathyroidism 12 months after gastric banding in obese premenopausal women. Int J Obes Relat Metab Disord 2003, 27, 110–116. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Shiffman, M.L.; Sugerman, H.J.; Kellum, J.M.; Brewer, W.H.; Moore, E.W. Gallstone formation after rapid weight loss: a prospective study in patients undergoing gastric bypass surgery for treatment of morbid obesity. Am J Gastroenterol 1991, 86, 1000–1005. [Google Scholar]

- Hell, E.; Miller, K.A.; Moorehead, M.K.; Samuels, N. Evaluation of health status and quality of life after bariatric surgery: comparison of standard Roux-en-Y gastric bypass, vertical banded gastroplasty and laparoscopic adjustable gastric banding. Obes Surg 2000, 10, 214–219. [Google Scholar] [CrossRef]

- Hauri, P.; Horber, F.F.; Sendi, P. Is bariatric surgery worth its cost? Obes Surg 1999, 9, 480–483. [Google Scholar] [CrossRef]

- CDCDiabetes Cost-Effectiveness Study Group Centers for Disease Control Prevention The cost-effectiveness of screening for type 2 diabetes, J. A.M.A. 1998, 280, 1757–1763. [CrossRef]

- Clegg, A.; Sidhu, M.K.; Colquitt, J.; Royle, P.; Loveman, E.; Walker, A. Clinical effects and cost effectiveness of surgery for people with morbid obesity. Int J Obes Website: www.nice.org. 2003, 2, 1167–1177. [Google Scholar] [CrossRef]

- Friedmann, J.M. Science, 2003; 293, 856–858.

© 2025 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Share and Cite

Potoczna, N.; Piec, G.; Ricklin, T.; Steffen, R.; Horber, F.F. Übergewicht: Wann Hilft (Nur Noch) Die Chirurgie? Cardiovasc. Med. 2004, 7, 206. https://doi.org/10.4414/cvm.2004.01027

Potoczna N, Piec G, Ricklin T, Steffen R, Horber FF. Übergewicht: Wann Hilft (Nur Noch) Die Chirurgie? Cardiovascular Medicine. 2004; 7(5):206. https://doi.org/10.4414/cvm.2004.01027

Chicago/Turabian StylePotoczna, N., G. Piec, T. Ricklin, R. Steffen, and Fritz F. Horber. 2004. "Übergewicht: Wann Hilft (Nur Noch) Die Chirurgie?" Cardiovascular Medicine 7, no. 5: 206. https://doi.org/10.4414/cvm.2004.01027

APA StylePotoczna, N., Piec, G., Ricklin, T., Steffen, R., & Horber, F. F. (2004). Übergewicht: Wann Hilft (Nur Noch) Die Chirurgie? Cardiovascular Medicine, 7(5), 206. https://doi.org/10.4414/cvm.2004.01027