Abstract

Die Medizin braucht wie alles im Leben Vorbilder, denen die nächsten Generationen nacheifern können. Was Pioniere auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, scheinbar fest Verankertes in Frage zu stellen, Grenzen zu überschreiten und Unerwartetes zu nutzen. Wenn die Erinnerung uns erneut daran denken lässt, haben die Jahrestage ihre Wirkung getan.

Die Wissenschah verläuh nicht wie ein ruhig dahinfliessendes Wasser. Gewiss, auch dies braucht es für nachhaltigen Fortschritt; was aber unser Wissen und Können auf eine neue Stufe hebt, sind revolutionäre Entdeckungen und völlig neue Technologien. Thomas S. Kuhn hat in seinem berühmten Buch The Structure of Scientific Revolutions wissenschahliche Revolutionen, wie sie Kopernikus oder Darwin angestossen hatten, von der Normalwissenschah unterschieden [1]. Während die Normalwissenschah von Paradigmen bestimmt wird, Konzepten und Methoden folgt, die von allen Forschern akzeptiert werden, und damit viel erreicht, stellen wissenschahliche Revolutionen alles auf den Kopf und vermitteln eine völlig neue Sichtweise. In der kardiovaskulären Medizin, ja in der Medizin insgesamt war die Entdeckung des Kreislaufs eine solche Revolution. Revolutionen sind meist mit einer ausser-gewöhnlichen Person verbunden [2]. Gewiss sind häufig viele beteiligt, aber einer macht – im Gegensatz zum Zeitgeist – den Unterschied. In Jahr 2018 haben sich eine Reihe solcher Grosstaten gejährt, ein guter Grund, um ihrer zu gedenken (Figure 1).

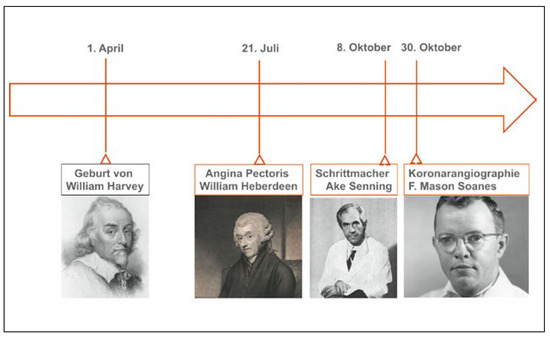

Figure 1.

Pioniere der Herzmedizin.

Vor 440 Jahren: William Harvey, der Entdecker des Kreislaufs, wird geboren

William Harvey (1578–1657), der Kopernikus der kardiovaskulären Medizin, wurde am 1. April vor 440 Jahren in England geboren und studierte in Cambridge Medizin. Damals war nicht England, sondern Italien das Mekka der medizinischen Forschung. So zog es ihn gegen Ende des 16. Jahrhunderts an die berühmteste Universität der Renaissance, nach Padua, wo Fabrizio Acquapendente Anatomie lehrte [3].

Nach Erlangung der Doktorwürde 1602 kehrte er nach London zurück. Er setzte um, was sich langsam angekündigt hatte: ein Paradigmawechsel in der Betrachtung von Herz und Gefässen.

Leonardo da Vinci [4], 1452 als unehelicher Sohn des Notars Piero und der Bauersfrau Catarina in Anchiamo nahe Vinci geboren und daher aufgrund seiner Geburt vom Erlernen der lateinischen Sprache und dem Besuch der Universität ausgeschlossen, aber deshalb nicht weniger begabt, hatte im Halbschatten der Legalität Sektionen vorgenommen. Bereits Ende des 15. Jahrhunderts schlich er sich in Mailand, wo er im Dienst des Herzogs Lodovico Sforza stand, nachts auf die Friedhöfe, um seinen anatomischen Studien nachzugehen und seine Beobachtungen in stupenden Illustrationen festzuhalten. Seine fehlende Schulbildung kam ihm zu statten; dass er vor herkömmlichem Wissen bewahrt war, stärkte die Unvoreingenommenheit seines Denkens. Während den Gebildeteten die Vorstellungen ihrer Zeit den Blick verstellten, erarbeitete sich der Ausgestossene die Sicht der Dinge auf seine Weise. So hat Leonardo bereits vor Harvey die Taschenklappen der grossen Gefässe am Ausgang des Herzens beschrieben. Ihm entging nicht, dass das Blut nur in eine Richtung fliessen konnte.

Miguel Servet, der 1553 in Genf als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, hatte den Lungenkreislauf beschrieben und Harveys Lehrer Acquapendente die Venulen, die feinen Gefässe an den Enden der grossen Venen, entdeckt. Galens von den Meeresbewegungen inspirierte Theorie vom Hinund Rückfluss des Blutes aus Leber, Herz in die Organe und zurück war damit nicht mehr in Einklang zu bringen. Der Gedanke des Umlaufs, der Begriff der Zirkulation, begann sich durchzusetzen.

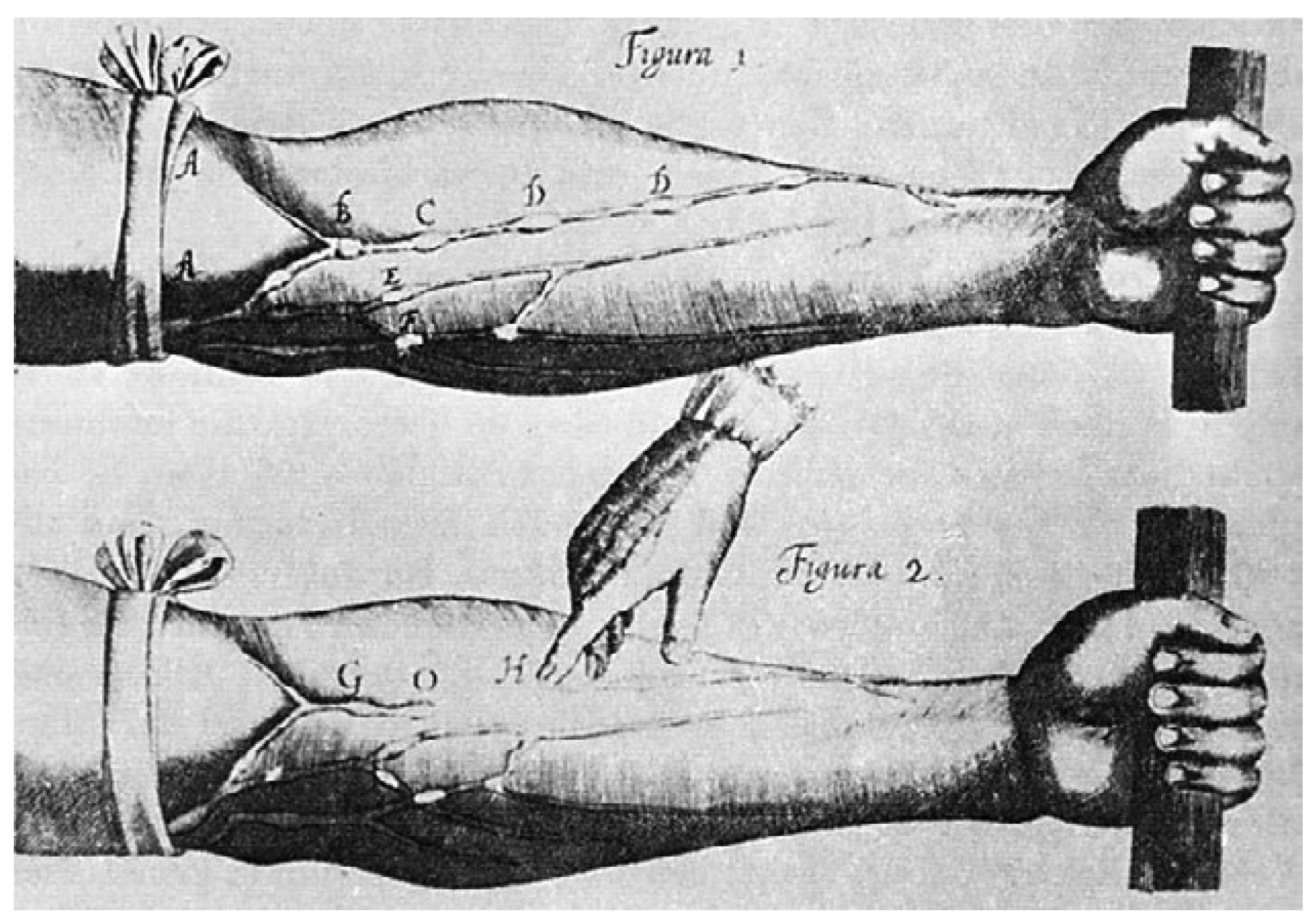

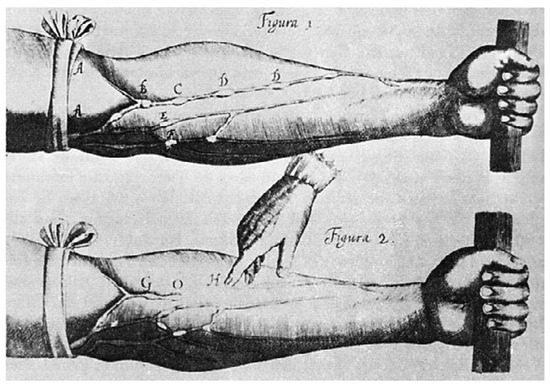

Es brauchte noch den Geist, der alles neu zu ordnen wusste. Harvey erkannte, dass das Leben an Leichen nicht verstanden werden konnte. Während die Anatomen tote Organe beschrieben und ihre Bewegung und Funktion bestenfalls erahnten, beobachtete Harvey an den sichtbaren Venen seines Vorderarms, dass Venenklappen den Blutfluss nur herzwärts zuliessen (Figure 2). Er nahm von Leonardos Gedanken angeregt an Tieren Vivisektionen vor und begründete die Physiologie: Anstatt die Schrihen zu lesen wie die Ärzte des Mittelalters oder tote Organe zu beschreiben wie die Anatomen der Renaissance, beobachtete Harvey ihre Funktion unmittelbar am lebenden Körper, sah – ohne Bewilligung einer Ethik-Kommission – das Herz schlagen, eröffnete am lebenden Tier die Arterien, beobachtete den pulsatilen Blutfluss, der stossweise und offensichtlich unter Druck zustande kam, bemerkte beim Ausbluten, dass die Blutmenge des Körpers begrenzt war, und berechnete ihr Volumen. Am langsam schlagenden Herzen kaltblütiger Tiere beobachtete er, dass das Herz sich rhythmisch zusammenzog und erschla4e, und unterschied Systole und Diastole. Schliesslich wies Harvey nach, dass in die Arterien verabreichte Flüssigkeit in den parallel verlaufenden Venen wieder erschien, der Kreis war geschlossen.

Figure 2.

William Harveys Versuch am Vorderarm des Menschen mit Darstellung der Venenklappen (oben) und Nachweis des unidirektinalen Blutflusses (unten). Aus: Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, 1628.

Mit 38 Jahren schieb er das 1616 erschienene De motu cordis [5] und schlug beeindruckt von der Pumpentechnik seiner Zeit eine völlig neue Sichtweise vor: den Kreislauf des Blutes mit dem Herzen als vierkammerige Pumpe. Dies war ein epochemachender Paradigmenwechsel im Kuhnschen Sinne.

Vor 200 Jahren: William Heberden beschreibt die Angina pectoris

William Heberden (1710–1801) studierte in London and Cambridge, wo er sich 1732 den Grad eines Magisters und Doktors der Medizin erwarb. 1746 ging er zurück nach London und beschrieb 1749 in einer Vorlesung in der Royal Society of Medicine am 21. Juli 1768 erstmals mit dem Auge des herausragenden Klinikers die Angina pectoris: «There is a disorder of the breast, marked with strong and peculiar symptoms, considerable for the kind of danger belonging to it, and not extremely rare, of which I do not recollect any mention among medical authors. The seat of it and sense of strangling and anxiety with which it is attended may make it not improper to be called angina pectoris. Those who are affected with it are seized, while they are walking, and more particularly when they walk soon aßer eating, with a painful and most disagreeable sensation in the breast which seems as if it would take their life away if it were to increase or to continue: The moment they stand still, all uneasiness vanishes. In all other respects patients who are at the beginning of this disorder are perfectly well, and in particular have no shortness of breath, from which it is totally different [6].» Besser können wir es heute kaum beschreiben; alles, was wir noch heute erfragen, ist in diesem Text enthalten.

Vor 60 Jahren: F. Mason Sones’ versehentliche Koronarangiographie

F. Mason Sones (1918–1985) graduierte 1943 zum Doktor der Medizin. Nach einer Ausbildung in Baltimore und Detroit arbeitete er zunächst als pädiatrischer Kardiologe und wurde 1966–1975 Chef der Division of Cardiovascular Diseases an der Cleveland Clinic.

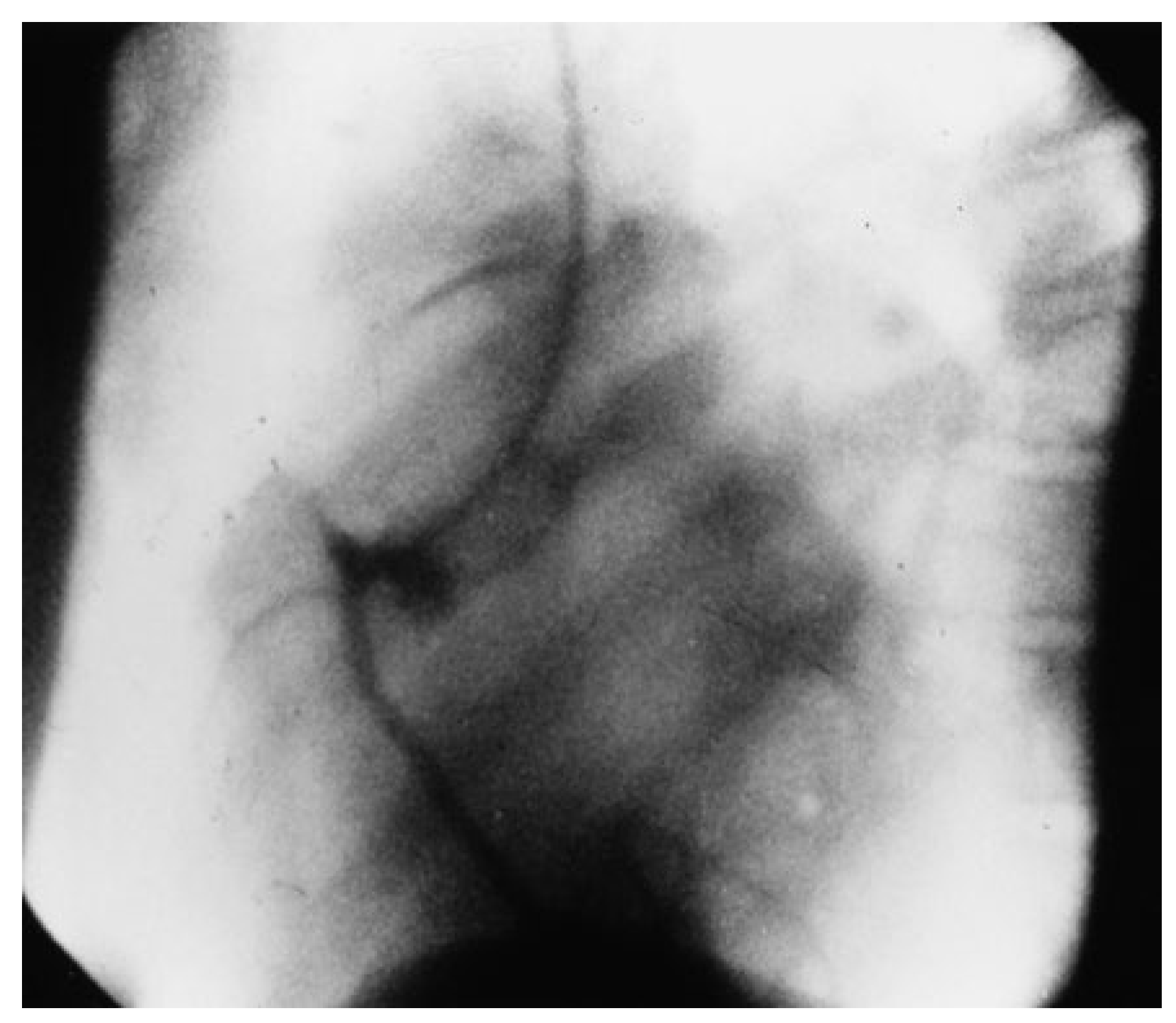

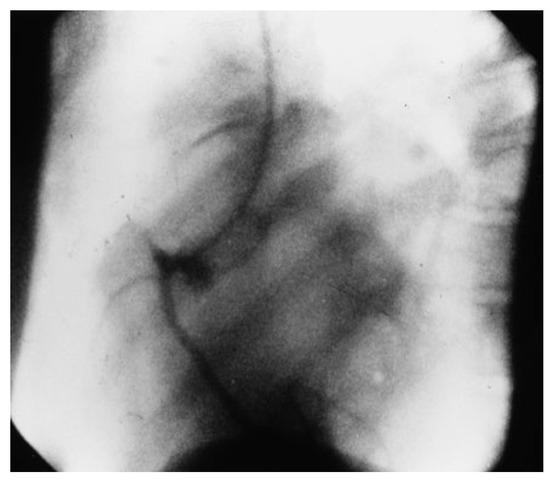

Seine Pioniertat begann mit einem Missgeschick: Am 30. Oktober 1958, während einer Herzkatheteruntersuchung eines 26-jährigen Patienten mit einer rheumatischen Herzerkrankung, geriet sein in der Aortenwurzel plazierter Katheter in die rechte Koronararterie. Bevor er den Katheter zurückziehen konnte, wurden durch den Assistenten 50 ml Kontrast injiziert. Bangend erwartete Sones das Auhreten des gefürchteten Kammerflimmerns – und das mit Recht: Zwar hatte Paul Zoll vor kurzem die erfolgreiche Defibrillation von Kammerflimmern beschrieben, doch war diese Technik noch keineswegs klinische Routine [7]. Aber es kam nicht zum Kammerflimmern, vielmehr nur zu einer vorübergehenden Asystolie, die nach einigem Husten des Patienten sistierte. Kurz darauf nahm das Herz wieder seine normale Funktion auf. Entgegen allen Befürchtungen und Überzeugungen der Zeit geschah nichts Aufregendes (Figure 3). Sones verstand sofort, dass sich die Herzkranzgefässe mit einer Kontrastinjektion darstellen liessen [8]. Auch hier galt Pasteurs Wort: «Dans les champs d’observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés.»

Figure 3.

Erste Koronarangiographie der rechten Herzkranzarterie, durchgeführt von Mason Sones am 30. Oktober 1958. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Elsevier aus: Ryan TJ. Revascularization: Reflections of a Clinician. J Am Coll Cardiol. 1998;31(4 Suppl.2). © 1998.

Ein Missgeschick öffnete die Tür zur modernen Kardiologie; ohne Sones hätte René Favoloro neun Jahre später die erste Bypassoperation an der Cleveland Clinic nicht wagen können, von Grüntzigs Grosstat und der darauf folgenden interventionellen Kardiologie nicht zu reden.

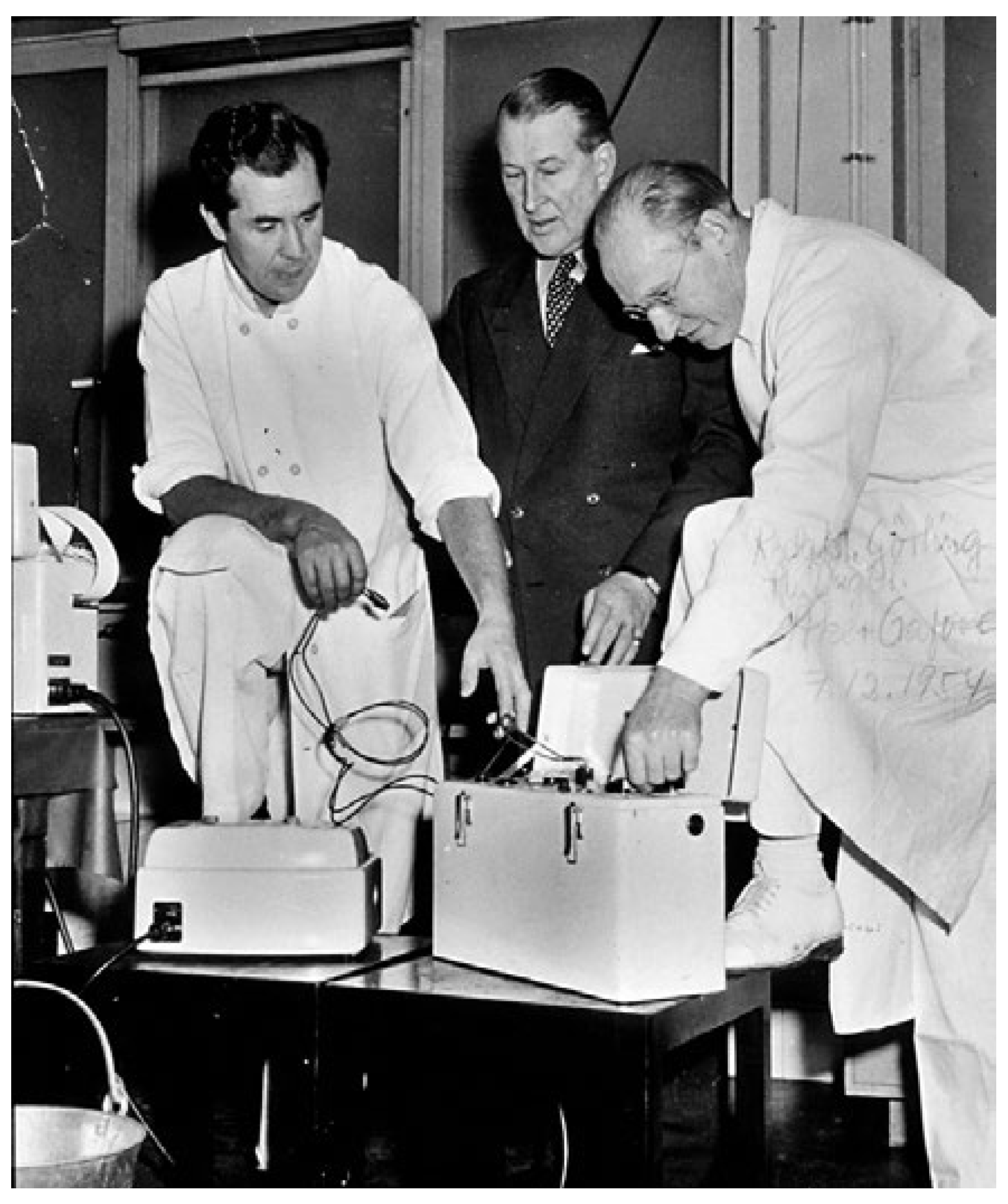

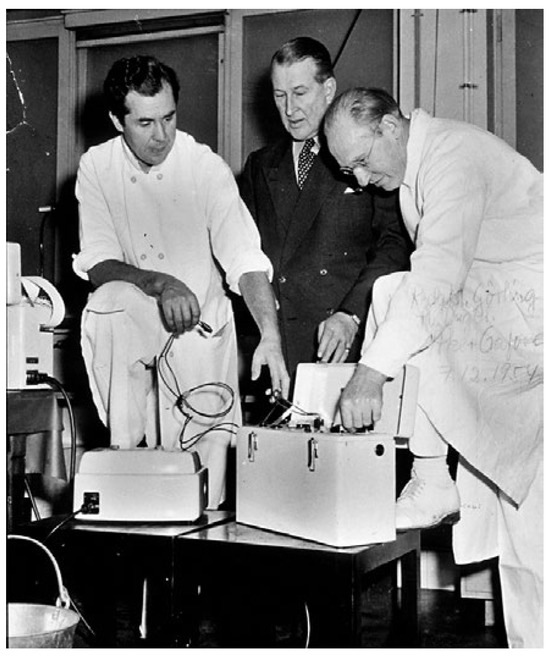

Vor 60 Jahren: Senning und Elmquist implantieren den ersten Pacemaker

Åke Senning (Figure 4), in der Schweiz als langjähriger Klinikdirektor in Zürich kein Unbekannter, studierte in Uppsala und Stockholm und wurde unter Clarence Crafoord zum Herzchirurgen ausgebildet und bald Leiter der experimentellen Herzchirurgie am Karolinska Institutet in Stockholm. In den 50er Jahren traf Senning den Ingenieur Rune Elmquist (1906–1996) und beide begannen sich Gedanken zur elektrischen Stimulation des Herzens zu machen. Zunächst testeten sie ihren selbstgebauten Schrittmacher experimentell an Versuchstieren. Am 8. Oktober 1958 implantierten sie einem 43-jährigen Patienten mit einem aufgrund einer Myokarditis erworbenen AV-Block und einem Ersatzrhythmus von nur 28 pro Minute und intermittierenden Synkopen erstmals erfolgreich einen Schrittmacher [9] – heute ein Routineeingriff an Tausenden von Patienten jährlich.

Figure 4.

Åke Senning, Rune Elmqvist und Clarence Crafoord, 1954. Quelle: Wikimedia Commons (Foto dort zur Verfügung gestellt von Professor Marko Turina, Zürich).

Disclosure statement

No financial support and no other potential conflict of interest relevant to this article was reported.

References

- Kuhn, T.S. Struktur wissenschaftlicher Revolutionen; Suhrkamp: Frankfurt, 1996. [Google Scholar]

- Kuhn, T.S. Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte; Suhrkamp: Frankfurt, 1977. [Google Scholar]

- Lüscher, T.F. Gedankenmedizin; Springer: Heidelberg, 2007. [Google Scholar]

- Chotjewitz, P.O. Alles über Leonardo aus Vinci; Europa Verlag: Leipzig, 2004. [Google Scholar]

- Harvey, W.H. De motu cordis. Zitiert nach: William H. Harvey: An anatomical disputation concerning the movement of the heart and blood in living creatures; G. Whitteridge Blackwell Scientific: Oxford, 1976. [Google Scholar]

- Heberden, W. Some account of a disorder of the breast. Medical Transactions of the Royal College of Physicians of London 2, 1772, 59–67. [Google Scholar]

- Zoll, P.M. Termination of ventricular fibrillation by externally applied electric countershock. N Engl J Med. 1956, 254, 727–732. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Proudfit, W.L.; Shirey, E.K.; Sones, F.M., Jr. Selective cine coronary arteriography. Correlation with clinical findings in 1,000 patients. Circulation. 1966, 33, 901–910. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Senning, A. Developments in cardiac surgery in Stockholm during the mid and late 1950s. J Thorac Cardiovasc Surg. 1989, 98, 825–832. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

© 2018 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.