Die ärztliche Praxis ist eine Kunst, kein Handels geschäft, eine Berufung, kein Laden; eine Art Erwäh lung, die das Herz ebenso wie den Kopf fordert.

(Sir William Osler)

Als Sir William Osler (Abb. 1) um die letzte Jahrhundertwende sich zu diesem Thema äusserte, war die Medizin eine völlig andere. Obgleich die klinischen Fähigkeiten hochentwickelt waren, gab es keine Antibiotika, Penicillin und Streptomycin waren noch zu entdecken, das EKG wurde erst entwickelt, Wilhelm Conrad Röntgen machte in Würzburg die ersten Aufnahmen seiner Hand, Operationen am Herzen galten als undenkbar und die moderne Kardiologie lag ausserhalb der Vorstellungswelt der Zeit.

Gewiss, auch damals mussten Ärzte ihren Lebensunterhalt bestreiten, doch stand – ganz im Geiste Oslers – das Kaufmännische nicht im Vordergrund. Der Beruf war Berufung, kein Job – Hingabe war unter Ärzten und Pflegenden kein leeres Wort. Entsprechend galt gar ein Reklameverbot, die Praxiseröffnung wurde mit einem Inserat bescheidener Grösse angekündigt und höchstens zweimal wiederholt. Selbst Grösse und Inhalt des Praxisschilds hatten Vorgaben zu beachten. Marketing war in dieser Zeit ein unbekanntes Wort, ja wurde als standeswidrig erachtet.

Markt und Geld

Seither ist die Welt eine andere: Am Ende der Aufklärung steht das Goldene Kalb (Max Frischs Dankesrede zu seinem 75. Geburtstag an den Solothurner Literaturtagen 1986 anlässlich der Ehrung seines Lebenswerks) – der Wert von Markt und Geld hat zu Beginn der 80er Jahre unter dem Einfluss des Ökonomen Milton Friedman [

1] und Politikern wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan eine beeindruckende gesellschaftliche Stellung erlangt. Der Zusammenbruch des Kommunismus verlieh dieser Entwicklung zusätzlich Schub. Und gewiss, wer wollte bezweifeln, dass innovative Köpfe, mutige Unternehmer und arbeitsame Händler in einem freien Markt mehr Wertschöpfung erbringen als in einem staatlich regulierten System? Daher der berechtigte Ruf nach mehr Markt.

Abbildung 1.

Sir William Osler, geboren am 12. Juli 1849 in Bond Head, Canada West (heute Ontario) und gestorben am 29. Dezember 1919 in Oxford, UK, war um die Jahrhundertwende einer der einflussreichsten Mediziner im englischsprachigen Raum. Das Foto zeigt William Osler im Alter von 32 Jahren (Quelle: Wikimedia Commons).

Abbildung 1.

Sir William Osler, geboren am 12. Juli 1849 in Bond Head, Canada West (heute Ontario) und gestorben am 29. Dezember 1919 in Oxford, UK, war um die Jahrhundertwende einer der einflussreichsten Mediziner im englischsprachigen Raum. Das Foto zeigt William Osler im Alter von 32 Jahren (Quelle: Wikimedia Commons).

Dennoch stellt sich die Frage: Wieviel Markt? Dass die Dosis wichtig ist, braucht man 475 Jahre nach Paracelsus («Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei.» – Die dritte Defension wegen des Schreibens der neuen Rezepte. In: Paracelsus: Septem Defensiones. Die Selbstverteidigung eines Aussenseiters. Übertragung und Einführung von Gunhild Pörksen mit einem Reprint der Ausgabe Basel 1591. Basel: Schwabe, 2003. ISBN 978-3-7965-1988-8) einer medizinischen Leserschaft kaum zu erklären. Soll der Markt völlig frei sein oder braucht es einzelne Eingriffe, und wenn ja, welche und wie viele? Soll er für alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft gelten oder nur für bestimmte? Milton Friedmans Haltung war klar: Möglichst viel Freiheit und möglichst wenig Staat hiess die Losung. Seine politischen Bewunderer machten sich an die Arbeit – bis die Krise von 2008 (die keiner der Nobelpreislaureaten vorherzusagen wusste [

2]) uns vor Augen führte, dass auch der Markt kein Allheilmittel ist und in einem unkontrollierten Umfeld zuletzt die Gesellschaft die Rechnung für Geschäfte berappt, die ein zu freier Markt ermöglicht hat.

Marketing

Wer Markt sagt, muss auch Marketing sagen, den in einem umkämpften Markt kann man ohne dies nicht überleben. Doch was ist Marketing? Wenn wir unseren bewährten Freund Wikipedia [

3] fragen, erfahren wir folgendes: Der Begriff Marketing bezeichnet zunächst den Unternehmensbereich, dessen Aufgabe es ist, Produkte und Dienstleistungen zum Verkauf anzubieten (Marketingabteilung) und zwar in einer Weise, dass mögliche Käufer dieses Angebot als wünschenswert wahrnehmen – und möglichst ausgedehnt nutzen. Marketing will also – wie wir vermutet haben – gerade nicht Sachliches vermitteln. Es steht der Verführung näher als der Information und benutzt Charme, Übertreibung und Gefälligkeit, um Kaufentscheidungen in seinem Sinne zu beeinflussen – eine ausgewogene Darstellung seiner Produkte ist ihm fremd.

Marketing hält also etwas feil. Eine wirksame Promotion ist das Wichtigste: Es sind dies Ziel- und Massnahmenentscheidungen zur einheitlichen Gestaltung aller das Produkt betreffenden Informationen (das sogenannte «Branding») mittels Werbung, persönlicher Verkaufsförderung, Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit. Die Sache hat natürlich ihren Preis, der unbemerkt in die Kosten fliesst.

Zuletzt beschreibt Marketing – so erfahren wir schliesslich – auch ein Konzept der ganzheitlichen, marktorientierten Unternehmensführung zur Befriedigung der Bedürfnisse und Erwartungen nicht nur der Kunden, sondern anderer Interessengruppen wie beispielsweise der Stockholder oder Aktionäre. Gewinnmaximierung – wer wollte dies in eine kapitalistisch organisierten Gesellschaft auch in Frage stellen – steht fest hinter dieser Strategie.

Ökonomisierung der Medizin

Spätestens zur Jahrhundertwende hat die Ökonomie auch die Medizin erreicht. Gewiss, dass die enormen Entwicklungen der Medizin, die beispielsweise die Sterblichkeit des Myokardinfarkts innerhalb von 50 Jahren von 50% auf 5% drückten [

4,

5] nicht kostenlos zu haben waren, kann kaum überraschen. Ja, die Gesundheitskosten – so hören wir täglich – steigen angeblich ins Unermessliche.

Die Ökonomisierung der Medizin ist zunächst der Preis ihres Erfolgs. Wenn Ärzte mehr und mehr machen können, steigen die Kosten. Es sind aber nicht nur die Medikamente und Technologien, die der Medizin zur Verfügung stehen. Dazu kommen kulturelle und rechtliche Veränderungen [

6] wie beschränkte Arbeitszeiten für Ärzte und Pflege, was Personalbedarf und -kosten in die Höhe trieb. Die Feminisierung der Medizin und die steigende Zahl von Teilzeitarbeitern und Schwangerschaftensabwesenheiten wird weiter dazu beitragen. Zuletzt kommt dazu, dass viele, vorab private Spitäler nicht mehr nur ihren Auftrag erfüllen wollen, sondern sich – wie oben dargestellt – als Unternehmen mit Gewinnanspruch verstehen. Und was mehr und mehr kostet, wird politisch auch mehr beäugt; dass die Politik mitbestimmen will, wo sie mitzuzahlen hat, kann man ihr nicht verargen.

Medikalisierung der Gesellschaft

Auch was die Medizin zu leisten hat, hat sich enorm verändert: Was früher Altersgebrechen waren, ist heute Krankheit – wer wollte nicht seine schmerzende Hüfte ersetzt wissen? Was sich früher unbemerkt im Körper entwickelte, ist nun Ziel vorsorglicher Massnahmen – und wer wollte nicht Blutdruck und Cholesterin im Zielbereich haben? Ja, die Prävention hat den Begriff der Krankheit über die Grenzen von Beschwerden hinweg erweitert. Besonders sichtbar wuchs das Aufgabenfeld in der Psychiatrie: Waren es in den 50er Jahren noch eine Handvoll Erkrankungen, um die sich die Seelenärzte kümmerten, so weist das «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», das die American Psychiatric Association herausgibt, in ihrer letzten Auflage über 250 Diagnosen aus. Kurz: Es kam zum Schrumpfen der Gesundheit – es gibt immer weniger und weniger, das nicht einer Abklärung oder Behandlung bedarf [

7]. Entsprechend ist der Markt «Gesundheit» unentwegt am Wachsen, was Investoren und Unternehmer anzieht.

Freier Markt!

Was wäre angesichts dieser Entwicklungen nicht natürlicher, als auch in der Medizin nach einem freien Markt zu rufen? An diesem Allheilmittel könnte gewiss auch das Gesundheitswesen genesen. Und ohne Zweifel, wie bereits Adam Smith bemerkte [

8], in einem völlig freien Markt senkt Konkurrenz die Preise, stärkt den Servicegedanken und erhöht die Verfügbarkeit des Produktes für die Konsumenten.

Auch die Politik liess sich vom Gedanken der unsichtbaren Hand verführen: Je mehr Leistungsaufträge, so hören wir von gewissen Gesundheitsdirektoren und Parlamentariern unseres Landes, desto grösser die Konkurrenz – nur Überversorgung sichert einen funktionierenden Markt, so ist man überzeugt. Und in einem freien Markt arbeite jeder Arzt wirksamer und kostengünstiger, die Gesundheitskosten würden sinken.

Nun unterscheidet sich das Gesundheitswesen, wie es sich darstellt, von einem Markt in diesem Sinne: Zunächst zahlt der Kunde nicht, jedenfalls nicht direkt und nicht im Umfang der anfallenden Kosten. Dann ist die Beurteilung des Produktes komplexer und für Betroffene wohl nur bedingt möglich; meist sind weder Erfahrung, Eingriffsvolumen noch die Ergebnisse eines Zentrums für den Kunden einsehbar. Schliesslich unterscheidet sich die Wahl eines Arztes oder einer medizinischen Behandlung grundsätzlich vom Kauf von Tomaten, Kleidern oder CD-Playern. Man begibt sich in eine Abhängigkeit, Vertrauen macht daher einen guten Teil der Entscheidung aus.

Dann ist die Verfügbarkeit medizinischer Leistungen in unserem Lande kein Problem – im Gegenteil hat das Überangebot die Wartezeiten schrumpfen oder verschwinden und umgekehrt das Marketing wachsen lassen. Ja, wo es zu viele Anbieter gibt, wird um Kunden gebuhlt.

Zuletzt vermag ein System wie das unsere mit Tarmed-Positionen für ambulante und DRGs für stationäre Leistungen seine Preise der Nachfrage nicht anzupassen. Mit Tarmed und DRG-Pauschalen sind die Preise festgefroren, mehr Gewinn lässt sich nur durch Mengensteigerung und/oder Verdrängung erschaffen.

Die typisch schweizerische Kantonalisierung des Gesundheitswesens hat zu einem starken Ausbau der ärztlichen Versorgung geführt. In der Schweiz kümmern sich 3,8 Ärzte um 1000 Einwohner, in den USA sind es 2,4 [

6]. Noch ausgeprägter ist die Überversorgung in der kardiovaskulären Medizin: So weist die Schweiz 4-mal mehr Herzzentren auf als Holland und 5-mal mehr als Dänemark oder Norwegen, alles Länder mit dokumentiert hoher Behandlungsqualität [

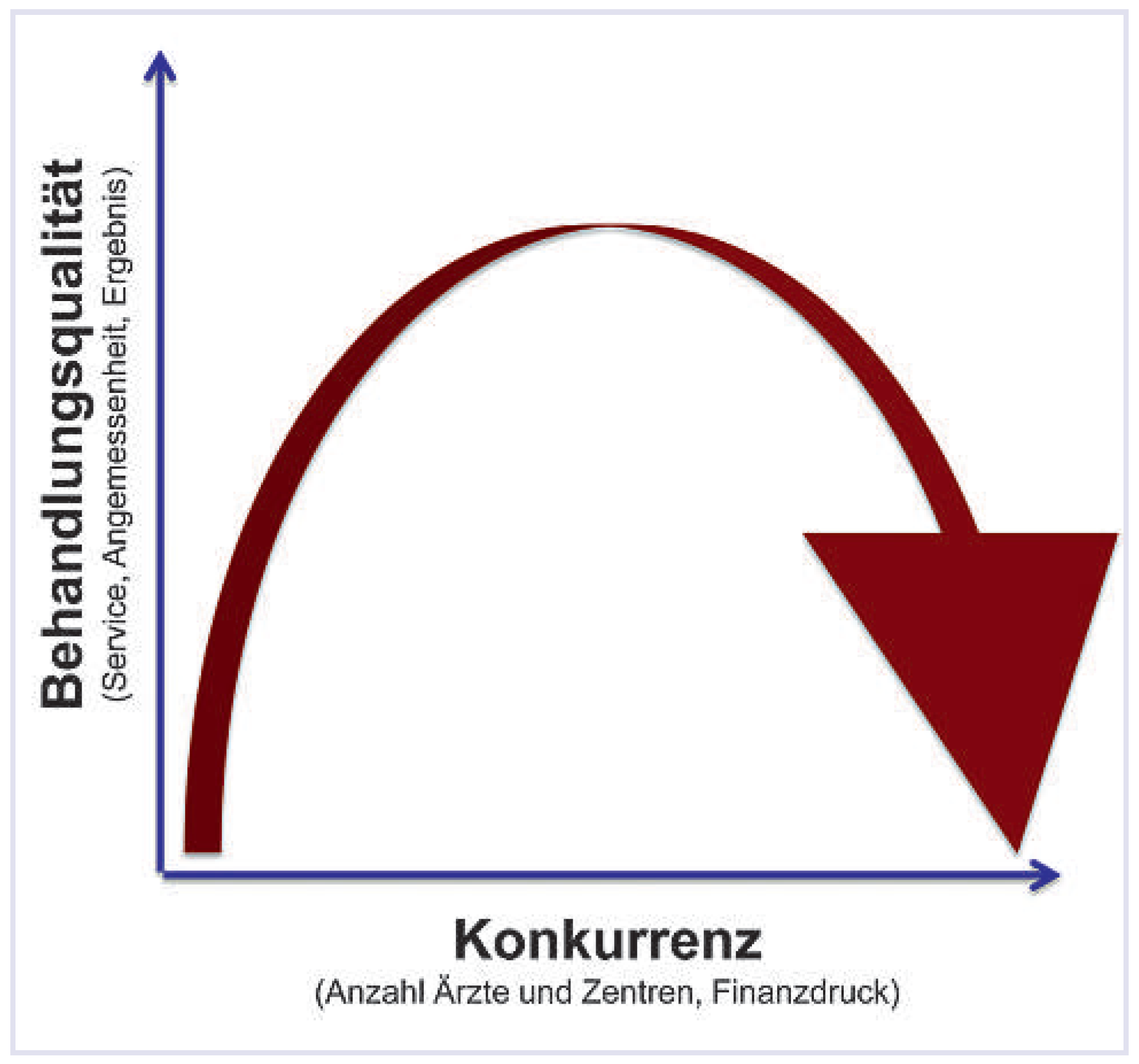

9]. In einem übersättigten Gesundheitsmarkt, wenn er denn einer wäre, besteht die Gefahr unnötiger Untersuchungen und Eingriffe (Abb. 2), d.h. einer Überbehandlung von Patienten oder gar Gesunden, wie dies bereits in der Gynäkologie für privatversicherte Patienten dokumentiert wurde. Selbst der Präsident der Schweizer Orthopäden hat kürzlich eingestanden, dass es in seinem Fach teilweise zu Überbehandlungen gekommen sei [

11]. Eine Vermehrung des Angebots führt im Gesundheitswesen, wie es heute gestaltet ist, paradoxerweise zu einer Ausweitung von Leistungen und in der Folge der Kosten – nicht nur zum Nutzen von Patienten und Kostenträgern.

Abbildung 2.

Die «Frank-Starling-Kurve» medizinischer Qualität. Dargestellt ist die Beziehung zwischen Konkurrenz (Anzahl Zentren und Ärzte pro Bereich) und Qualität (Service, Angemessenheit, Ergebnis).

Abbildung 2.

Die «Frank-Starling-Kurve» medizinischer Qualität. Dargestellt ist die Beziehung zwischen Konkurrenz (Anzahl Zentren und Ärzte pro Bereich) und Qualität (Service, Angemessenheit, Ergebnis).

Die Folgen

Die Ökonomisierung der Medizin und mit ihr das Gewinnstreben führt zwingend zur Verwendung des Marketings als Aquisitionsstrategie: Wer in einem Verdrängungsmarkt arbeitet, versucht sich mit allen Mitteln sichtbar zu machen und den Patientenfluss zu sich zu lenken. Dabei begibt man sich laufend in Gefahr, Verführung statt Information zu betreiben, die Indikationsbereiche auszureizen und die Grenzen evidenzbasierter Medizin zu verlassen.

So liest man im Steigflug, wenn alle elektronischen Geräte ruhen müssen, interessiert im «Swiss Magazine» ein Advertorial – nach einigem Überlegen merkt der geneigte, des Englischen mächtige Leser, dass sich der Begriff aus Advertisement und Editorial zusammensetzt. Entsprechend liest sich der teuer bezahlte Artikel (Tarifinrormation «Swiss Magazine»: Die Kosten für ein Advertorial liegen zwischen 19 800 und 23 000 CHF für eine Druckseite) über die grossformatig abgebildeten Helden unserer Zeit. Die «Pubmed»-Datenbank liefert dabei nicht immer die versprochenen Ergebnisse. Auch medizinische Fachzeitschriften lassen sich vom Zeitgeist verführen und publizieren Interviews und Berichte, die sich erst beim zweiten Blick als Marketing entpuppen. Auch bestehen zunehmend weniger Hemmungen, in Zeitungsinterviews gegen andere Zentren vorzugehen (Beispiele siehe Tagespresse), was gerade in der Diskussion um die Spitzenmedizin zu unnötigen Spannungen geführt hat. Ist das das neue Gesicht der Medizin? Werden wir bald Roger Federer statt für Kaffeemaschinen für Geburtssäale und Berhard Russi statt für Brillen für orthopädische Zentren werben sehen? Ist Outcomes Research zum Marketing verkommen?

Der Arzt und sein Patient

Gewiss, Sir William Osler hat zu einer anderen Zeit gelebt, doch trifft er heute erst recht einen wunden Punkt. Auch wenn die Medizin zu bedeutend und zu teuer wurde, um sie unbekümmert um die aus ihr entstehenden Kosten zu betreiben, dürfen wir die Mission des Arztes nicht vergessen: Anwalt des Patienten zu sein.

Ist der Arzt in einer ökonomisierten Medizin noch Anwalt des Patienten? Das Arzt-Patienten-Verhältnis unterscheidet sich – wie Sir William Osler zu Recht bemerkte – fundamental von einer Verkäufer-Kunden-Beziehung – hier geht es nicht um den Kauf eines Fernsehers oder eines neuen Autos, vielmehr bringt sich der Patient als Person in diese Beziehung ein, erwartet den für ihn besten Rat und will gerade keine Geschäftsbeziehung: Der Patient vertraut darauf, dass der Arzt das Beste für ihn will, ihm nur das Nötigste und nicht das Teuerste verschreibt und nicht seine Bilanz und Einkünfte im Hinterkopf verborgen hat.

Outcomes Research

Was wäre das Gegenteil von Marketing? Bisher galt es als ausgemacht, dass man seine Resultate in Form wissenschaftlicher Arbeiten veröffentlicht, zu Zeiten Sennings in der «Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift», heute in «Cardiovascular Medicine» oder dem «Swiss Medical Weekly», im «European Heart Journal», «Circulation» oder dem «New England Journal of Medicine». Diese Form der Kommunikation ärztlichen Handelns ist objektiv und peer-reviewed, man vermittelt genaue Zahlen des Gsamtkollektivs und verschiedener Risikogruppen, kennt Patientenvolumen und damit die Erfahrung und kann sich über Kosten und Nutzen ins Bild setzen. Idealerweise sind solche Register auch mit einem unabhängigen Monitoring und einem Events Adjudication Committee versehen, was die Objektivität der Daten stärkt. Die Zeitschrift «Cardiovascular Medicine» sieht sich auch als Medium solcher Mitteilungen. Entsprechend ihrer Validität sind solche Publikationen auch Grundlage moderner Richtlinien zu Behandlung von Patienten, wie sie das CARDIX

® [

12] oder die Guidelines der European Society of Cardiology [

13] bereit stellen. Mit schweizerischen Registern für Mitraclip [

14], TAVI und Infarkt [

15,

16] ist ein erster Schritt getan, wenn auch aus Kostengründen auf ein Monitoring verzichtet wurde.

Was zu tun wäre

Das Gesundheitswesen ist gewiss ein regulierter, in unserem Land derüber hinaus ein kantonal bestimmter Markt. Obgleich viele Schweizer im Besitz einer Versicherung sind, die ausserkantonale Kosten übernehmen sollte, hat der Abbau kantonaler Schranken nicht wirklich stattgefunden – ein Zugang für alle zu allen Zentren wäre das erste Gebot.

Dann sollten Leistungsaufträge nur mit minimalen Fallzahlen (Die gegenwärtig geforderten Fallzahlen der Gesundheitsdirektion des Kanton Zürich bewegen sich meist unter 10. Ein Qualitätsnachweis wird nicht gefordert) und nach einem Qualitätsnachweis vergeben werden. Für jeden Eingriff gibt es vernünftige Mindestzahlen, wie dies in Frankreich Gesetz (Code de la santé publique, Section 13: Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, Article R6123-133) geworden ist. In der Tat ist die Beziehung zwischen Patientenaufkommen und Outcome gerade in der kardiovaskulären Medizin gut dokumentiert [

17,

18]. In der Schweiz werden solche Daten aber nur von wenigen Zentren veröffentlicht [

19,

20,

21]. Eine solche Dokumentation würde auch die Transparenz für Patienten erhöhen. Die Outcomedaten müssten aber ein unabhängiges Monitoring aufweisen, wie es das SPUM-Infarkt-Register ausweist, Daten nach Risikogruppen gewichtet wiedergegeben und nicht einfach Mittelwerte, wie sie das Bundesamt für Gesundheit zum Besten gibt, zur Verfügung stellen [

22]. Solche Daten sollten auf der Website jedes Zentrums neben schönen Bildern einsehbar werden. Damit könnte auch eine unabhängige Zertifizierung von Zentren verbunden sein, wie sie die Stiftung Warentest für Geräte und Produkte und die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie für Chest Pain Units [

23] vornimmt.

Vor allem sollten neue und noch nicht zugelassene Eingriffe nicht als Marketinginstrument missbraucht werden. Sie sollten auf Zentren beschränkt werden, die auch Forschung betreiben, die Ergebnisse auswerten und in peer-reviewed Zeitschriften publizieren [

24,

25]. Zuletzt müssten Lehre und Forschung angemessen vergütet werden – hier lässt sich kein Geld verdienen – im Gegenteil, im Gewinnstreben heutiger Tage droht wenig dafür übrig zu bleiben. Zentren, die sich dieser sozial wichtigen Aufgabe verschreiben, drohen finanziell den Kürzeren zu ziehen. Zwar will jeder von gut aus- und weitergebildeten Ärzten und der Forschung profitieren, doch will keiner dafür bezahlen. Ja, die hohe Baserate für Universitätsspitäler schmälert ihre Stellung im gegenwärtig zugelassenen Wettbewerb.

Die Ironie am Ganzen ist, dass man zuletzt so wird wie seine Konkurrenten. Auch für öffentliche Spitäler, traditionell zurückhaltend und mit geringen Marketingbudgets ausgestattet, wird es zur Überlebensfrage, auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen. Ganz ohne Marketing lässt sich daher heute auch in der Medizin nicht mehr leben – dennoch sollten wir sie mit Umsicht und Sorge betreiben und dabei Sir William Oslers Wort nicht vergessen, dass das Arztsein kein Job, sondern eine Kunst, die Medizin eine Berufung und kein Handelsgeschäft – kurz eine Tätigkeit ist, die das Herz ebenso wie Kopf und Budget fordert.