Abstract

Sport after thoracic aortic surgery and aortic valve operations. The pre- and postoperative management of athletes with diseases of the aortic valve and/or the ascending aorta is challenging for the surgeon and the cardiologist. The choice of surgical procedure depends solely on the age of the athlete and not the type or intensity of the sports he practises: younger athletes should receive a mechanical prosthesis while in older athletes biological prostheses may be considered. The decision to replace the ascending aorta in athletes should be based not only on the absolute diameter of the vessel as indicated in current guidelines, but also take into account the relation of the aortic lumen to the body surface (socalled Z score). Surgical procedures such as the Ross operation are currently not strongly recommended in athletes due to a potentially high rate of postoperative complications, with dilatation of the pulmonary autograft in aortic position and mid- to long-term problems with the pulmonary conduit. To prevent postoperative complications after aortic valve surgery in younger athletes, lifelong anticoagulation and aggressive blood pressure control are mandatory. Athletes under warfarin should refrain from contact-type sports and sports with a high risk of bodily collisions and falls. For all athletes with a history of aortic surgery, participation in competitions and in sports with predominantly static stress is strongly discouraged. Preoperative counselling of athletes should include the information that the operation will not improve athletic performance and the risks and consequences of postoperative anticoagulation.

Dass eine Patientin nach einer Aortenklappenersatzoperation auf den 8848 m hohen Mount Everest steigt oder ein Bobfahrer mit einer schweren Aorteninsuffizienz an den Olympischen Spielen teilnimmt, wird immer eine Ausnahme bleiben [1,2]. Dass Patienten mit Aortenklappenvitien und Erkrankungen der thorakalen Aorta vor und nach der Operation ambitioniert Sport treiben möchten, dürfte hingegen immer mehr zu einer alltäglichen Situation werden, weil dank der modernen Bildgebung Aortenvitien schon bei jungen und sportlich aktiven Menschen diagnostiziert werden. Weil es sich (noch) nicht um eine alltägliche Fragestellung handelt, ist die Evidenz auf diesem Gebiet spärlich und die Guidelines decken nicht alle Fragestellungen ab, wie der Fall eines 31-jährigen Ausdauersportlers illustriert.

Im Alter von 25 Jahren wurde bei ihm eine mittelschwere Aorteninsuffizienz aufgrund einer bikuspiden Klappenmorphologie diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt lief er pro Woche 50 km vorwiegend im aeroben Bereich, legte pro Jahr durchschnittlich 3000 km auf dem Rennvelo als Ausgleichstraining zurück und bestritt Volksläufe bis zur Halbmarathon-Distanz. Bei einer Kontrollechokardiographie im Frühjahr 2010 musste die Aorteninsuffizienz als schwer eingestuft werden mit einer Druckhalbwertszeit (PHT) von 285 ms. Gleichzeitig hatte die biplane Auswurffraktion des linken Ventrikels von initial 72% auf 59% ab- und der Durchmesser der Aorta ascendens von 39 mm auf 43 mm zugenommen. Damit war die Indikation zum Aortenklappenersatz gegeben (Tabelle 1) und es stellte sich die Frage des geeigneten Operationsverfahrens. Für junge Patienten, unabhängig ob sportlich oder nicht, stellt der Ersatz der kranken Klappe mit einer mechanischen Prothese die sicherste langfristige Lösung dar, weil die mittlere Funktionsdauer von Bioprothesen in dieser Altersgruppe im besten Fall 10–15 Jahre beträgt. Weil mechanische Klappenprothesen eine Dauerantikoagulation erfordern, ist die Ausübung von Kontaktsportarten (Karate, Judo, Schwingen, Ringen, Boxen), Sportarten mit hohem Kollisionsrisiko (Eishockey, Fussball, Rugby) und Sportarten mit hohem Sturzrisiko (Skifahren, Snowboard, Reiten, DownhillBiken, Klettern) postoperativ kontraindiziert. Falls ein Athlet aus diesem Grund eine Bioprothese bevorzugt, muss er in der zweiten Lebenshälfte mit einem Zweiteingriff rechnen. Eine Alternative ist die RossOperation, d.h. der Ersatz der Aortenklappe mit einem Pulmonalis-Homograft [3]. Während die Ross-Operation bei Kindern und Jugendlichen durchaus einen Stellenwert hat, ist sie bei erwachsenen Sportlern unseres Erachtens nur in Ausnahmefällen sinnvoll, wird mit dieser Operationstechnik doch im Prinzip eine Einklappenproblematik in eine Zweiklappen-Pathologie verwandelt mit potentiellen späteren Problemen sowohl mit dem pulmonalen Autograft in Aortenposition wie auch mit der Bildung von Stenosen im Pulmonalis-Conduit.

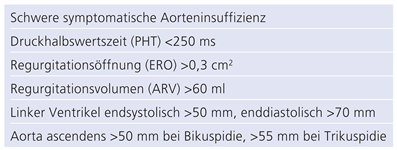

Tabelle 1.

ESC-Guidelines: Indikationen zur Aortenklappenoperation bei Aorteninsuffizienz [15].

Bei unserem Patienten stellte sich auch die Frage eines zusätzlichen Ascendens-Ersatz, nachdem in der aktuellen Literatur zunehmend auch Fälle von Aortendissektionen bei einem Aortendurchmesser von unter 50 mm beschrieben werden. Nach den AHA/ACC- und ESC-Guidelines gilt bei konkomittierendem Aortenvitium nur ein Aortendurchmesser von mehr als 45 mm als Operationsindikation, was in unserem Fall mit 43 mm nicht ganz erfüllt war. Bei schlanken Patienten (was auf Sportler ja meistens zutrifft) sollte aber auch der Aortendurchmesser in Relation zur Körperoberfläche (Z-Score: Aortendurchmesser/Körperoberfläche) berücksichtigt werden. Bei einer Grösse von 172 cm und einem Gewicht von 57 kg lag dieser bei unserem Patienten bei 2,6 und damit deutlich über dem Grenzwert von 2, so dass die Indikation zum gleichzeitigen Ersatz der Aorta ascendens gestellt wurde. Die Aortenwurzel wies einen normalen Durchmesser auf, so dass im Februar 2011 ein suprakoronarer Ascendens-Ersatz mit einem 26 mm Vascutek-In-terponat (Vaskutek, Terumo, Glasgow, Scottland) durchgeführt und die erkrankte Aortenklappe mit einer 24-mm-Doppelflügelprothese (ATS Medtronic, Minneapolis, USA) ersetzt wurde. Die postoperative medikamentöse Therapie bestand aus Phenprocoumon, Losartan 50 mg und Metoprolol 25 mg, nachdem sowohl für Losartan wie auch für Betablocker eine protektive Wirkung auf die Aortenwand belegt ist [6,7,8]. Der Ruheblutdruck lag unter dieser Therapie bei 136/81 mm Hg. Nach einem komplikationslosen peri- und postoperativen Verlauf äusserte der Patient den Wunsch, das Lauf- und Velotraining wieder aufzunehmen mit dem Ziel, mittelfristig Marathonläufe bestreiten zu können.

Damit stellte sich die Frage, welche Probleme bei Sportlern nach einer Aorten(klappen)operation zu befürchten sind. Die häufigste Komplikation ist eine Dilatation distal des ersetzten Aortensegments [9]. Die effizienteste präventive Massnahme ist die Verhinderung von Blutdruckspitzen mit Antihypertensiva und dem Verzicht auf Sportarten mit überwiegend statischer oder hochintensiver dynamischer Belastung [10,11]. Bei unserem Läufer stieg der Blutdruck beim Belastungstest vier Wochen postoperativ bereits bei einer Herzfrequenz von 120/Minute (Ziel-Herzfrequenz ohne Betablocker 188/Minute) auf 180/100 mm Hg an. Der Test wurde deshalb vorzeitig abgebrochen und dem Athleten ein Trainingspuls von 120/Minute empfohlen. Weil er sich damit unterfordert fühlte, wurde die Ergometrie 2 Monate später unter identischer Medikation wiederholt. Diesmal pendelte sich der Blutdruck bis zu einer Herzfrequenz von 181/Minute bei 166/76 mm Hg ein, worauf der Trainingspuls auf 180/Minute erhöht werden konnte, was ein Training in der gewünschten Intensität erlaubte.

Weil die Kombination aus physischem und emotionalem Stress der häufigste Trigger von Aortendissektionen ist, raten die amerikanischen und europäischen Guidelines übereinstimmend bei St. n. Aortenklappen- und/oder Ascendens-Operation von Wettkampfteilnahmen und hohen statischen Belastungen ab (Tabelle 2 und Tabelle 3) [10,11,12,13,14]. Bei dynamischen Belastungen sollte unterschieden werden zwischen Kurzzeit-Belastungen wie Sprint- und Mittelstreckenläufe und Langzeit-Belastungen wie Halbmarathon- und Marathon-Läufe, weil Kurzzeitbelastungen hohe systolische Blutdruckwerte und hohe Herzminutenvolumina generieren mit konsekutiv hohen Scherkräften an Implantat und Anastomosen. Bei Langstrecken-Belastungen sind diese Kräfte geringer, weil die Belastung überwiegend im niedrig intensiven, aeroben Bereich stattfindet. Hingegen müssen bei Langzeit-Belastungen spezifische Risiken im Zusammenhang mit der oft mehrstündigen Trainingsdauer wie Rhythmusstörungen aufgrund von Elektrolytverlusten oder Thrombosen aufgrund der Dehydrierung/Hämokonzentration beachtet werden.

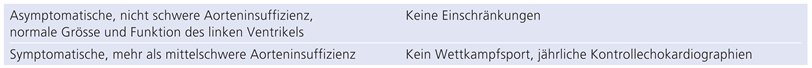

Tabelle 2.

ACC/ESC-Guidelines: Sport mit Aorteninsuffizienz.

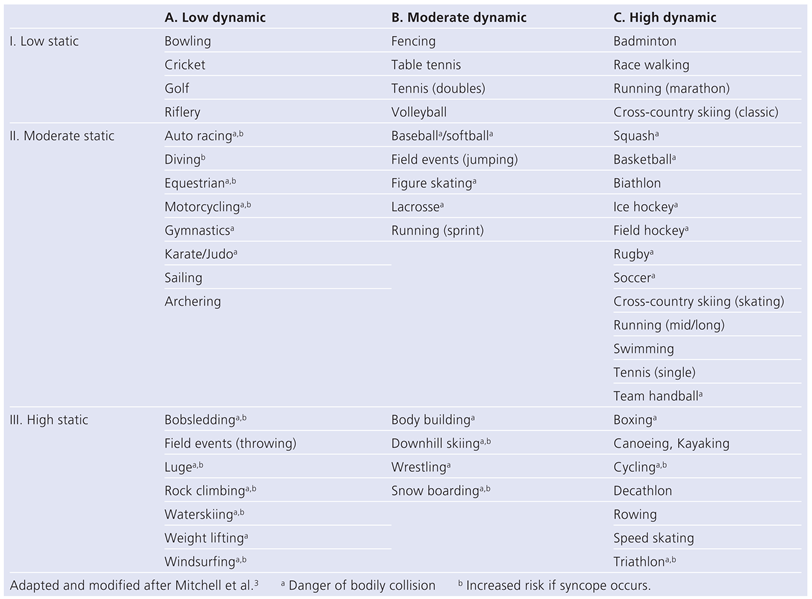

Tabelle 3.

Einteilung der Sportarten nach Belastungsmodus (dynamisch versus statisch) (adaptiert und modifiziert nach Mitchell JH, Haskell W, Snell P, Van Champ SP. Task Force 8: Classification of sports. J AM Coll Cardiol. 2005;45:1364–7, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung).

Die Wettkampfsituation impliziert per se Risiken: beim Kampf um Medaillen, Spitzenplätze und Hundertstelsekunden steigen die Katecholaminspiegel an und damit auch das Risiko von tachykarden Rhythmusstörungen. Gleichzeitig werden in der Wettkampfsituation Alarmsymptome wie Schwindel, inadäquate Dyspnoe oder Angina pectoris von ehrgeizigen Athleten (Motto: «no pain no gain»!) skotomisiert. Aus diesen Gründen haben wir unserem Athleten empfohlen, sein Fernziel einer Marathonteilnahme aufzugeben, trotzdem aber weiter Lauftraining zu betreiben.

Bei der Betreuung von Athleten mit Erkrankungen der Aortenklappe und/oder der thorakalen Aorta sollten bei der präoperativen Aufklärung unbedingt auch die Konsequenzen der Herzoperation auf die zukünftige sportliche Zukunft thematisiert werden. Athleten mit prädominanter Aorteninsuffizienz müssen darüber informiert werden, dass ihre sportliche Leistungsfähigkeit postoperativ (wegen der noch fraglichen Rückbildung der linksventrikulären Dilatation) nicht unbedingt besser sein wird als vor der Operation. Zudem kann in Einzelfällen die hämodynamisch gut tolerierte Regurgitation in eine je nach Prothesengrösse mehr oder weniger ausgeprägte Aortenstenose (Patient versus Prothese-Mismatch) umgewandelt werden, die hämodynamisch ungünstiger ist als die Regurgitation. Ausserdem muss auf die Problematik der Antikoagulation bei Sportarten mit Kollisions- und Sturz-Risiko hingewiesen werden. Wünscht ein Athlet aus diesem Grund eine biologische Kunstklappe, muss er auf die beschränkte Funktionsdauer von Bioprothesen und das reelle Risiko eines Zweiteingriffs in der zweiten Lebenshälfte hingewiesen werden.

Eine besondere Herausforderung stellt die Beratung von Athleten mit einem Marfan-Syndrom dar. Dabei handelt es sich um eine Ausnahmesituation, weil die orthopädischen Probleme im Zusammenhang mit dem Marfan-Syndrom in der Regel sportliche Belastungen stärker einschränken als die kardiovaskuläre Manifestation oder sie sogar ausschliessen. Falls Marfan-Patienten mit Erweiterung der Aortenwurzel und/oder der übrigen thorakalen Aorta trotzdem Sport treiben möchten, müssen die oben erwähnten Vorsichtsmassnahmen (aggressive Blutdruck-Kontrolle, Verzicht auf statische Belastungen und Wettkämpfe, engmaschige echokardiographische Verlaufskontrollen) noch rigoroser als bei Nicht-Marfan-Patienten befolgt werden.

Lecture at the annual meeting of the Swiss Society of Cardiology, Swiss Society of Sports Medicine, Swiss Society of Paediatric Cardiology, Swiss Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery and the Swiss Society of Hypertension; June 8–10, 2011.

Funding/Potential Competing Interests

No financial support and no other potential conflict of interest relevant to this article were reported.

References

- Meyer, V.R. Gaias Gipfel: Mein Weg vom Gantrisch zum Mount Everest; Appenzeller Verlag: Herisau, Switzerland, 2011. [Google Scholar]

- Goerre, S. Schweiz. Zeitschrift für Sportmedizin. 2011, 59, 103–104. [Google Scholar]

- Zeppilli, P.; Bianco, M.; Bria, S.; Palmieri, V. Bicuspid Aortic Valve: an innocent finding or a potentially life-threatening anomaly? J Cardiovasc Med. 2006, 4, 282–287. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Hatzaras, I.S.; Bible, J.E.; Kallias, G.J. Role of exertion or emotion as inciting events for acute aortic dissection. Am J Cardiol. 2007, 100, 1470–1472. [Google Scholar] [CrossRef]

- Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease. Eur Heart J. 2005, 26, 1422–1445. [CrossRef] [PubMed]

- Brooke, B.S.; Habashi, J.P.; Dietz, H.C. Angiotensin II blockade in aorticroot dilation in Marfan’s Syndrome. NEJM. 2008, 358, 2787–2795. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Feldman, M.; Shah, M.; Elefteriades, J.A. Medical management of acute type A aortic dissection. Ann Cardiovasc Thorac Surg. 2009, 15, 286–293. [Google Scholar]

- Patel, H.J.; Deeb, G.M. Ascending and arch aorta: pathology, natural history, and treatment. Circulation. 2008, 1118, 188–195. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Cozijnsen, L.; Braam, R.L.; Mulder, B. What is new in dilatation of the ascending aorta? Circulation. 2011, 123, 924–928. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- ACSM/ACC/AHA-Guidelines 2007. 36th Bethesda Conference: Eligibility recommendations for competitive athletes with cardiovascular disease. JACC. 2005, 45, 1334–1369. [Google Scholar]

- Hatzaras, I.S.; Tranquilli, M.; Elefteriades, J.A. Weight lifting and aortic dissection: more evidence for a connection. Cardiol. 2006, 107, 103–106. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Hatzaras, I.S.; Bible, J.E.; Kallias, G.J. Role of exertion or emotion as inciting events for acute aortic dissection. Am J Cardiol. 2007, 100, 1470–1472. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Elefteriades, J.A.; Farkas, E.A. Thoracic aortic aneurysm. JACC. 2010, 55, 841–857. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Pape, L.A.; Tsai, T.T.; Isselbacher, E.M.; Oh, J.K.; O’Gara, P.T.; Evangelista, A.; on behalf of the International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD); et al. Aortic diameter >5.5 cm is not a good predictor of type A aortic dissection. Circulation. 2007, 116, 1120–1127. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Vahanian, H.; Wenink, A. Guidelines on the management of valvular heart disease. The Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2007, 28, 230–268. [Google Scholar] [PubMed]

© 2012 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.