Description du cas

Il s’agit d’une femme de 79 ans, connue et traitée pour hypertension artérielle et diabète de type 2, qui est hospitalisée dans notre service pour antalgie d’un tassement vertébral. Dès que la patiente retrouve sa mobilité, nous observons une dyspnée à l’effort qui, selon la patiente, est connue depuis plusieurs années mais n’a jamais été investiguée.

Le status cardio-pulmonaire montre quelques râles crépitants aux bases pulmonaires et des œdèmes des membres inférieurs remontant jusqu’aux genoux. L’ECG est normal. La gazométrie révèle une légère hypoxémie normocapnique. La radiographie du thorax montre seulement des hiles vasculaires, l’index cardiothoracique n’est pas évaluable en raison du cliché effectué en position couchée.

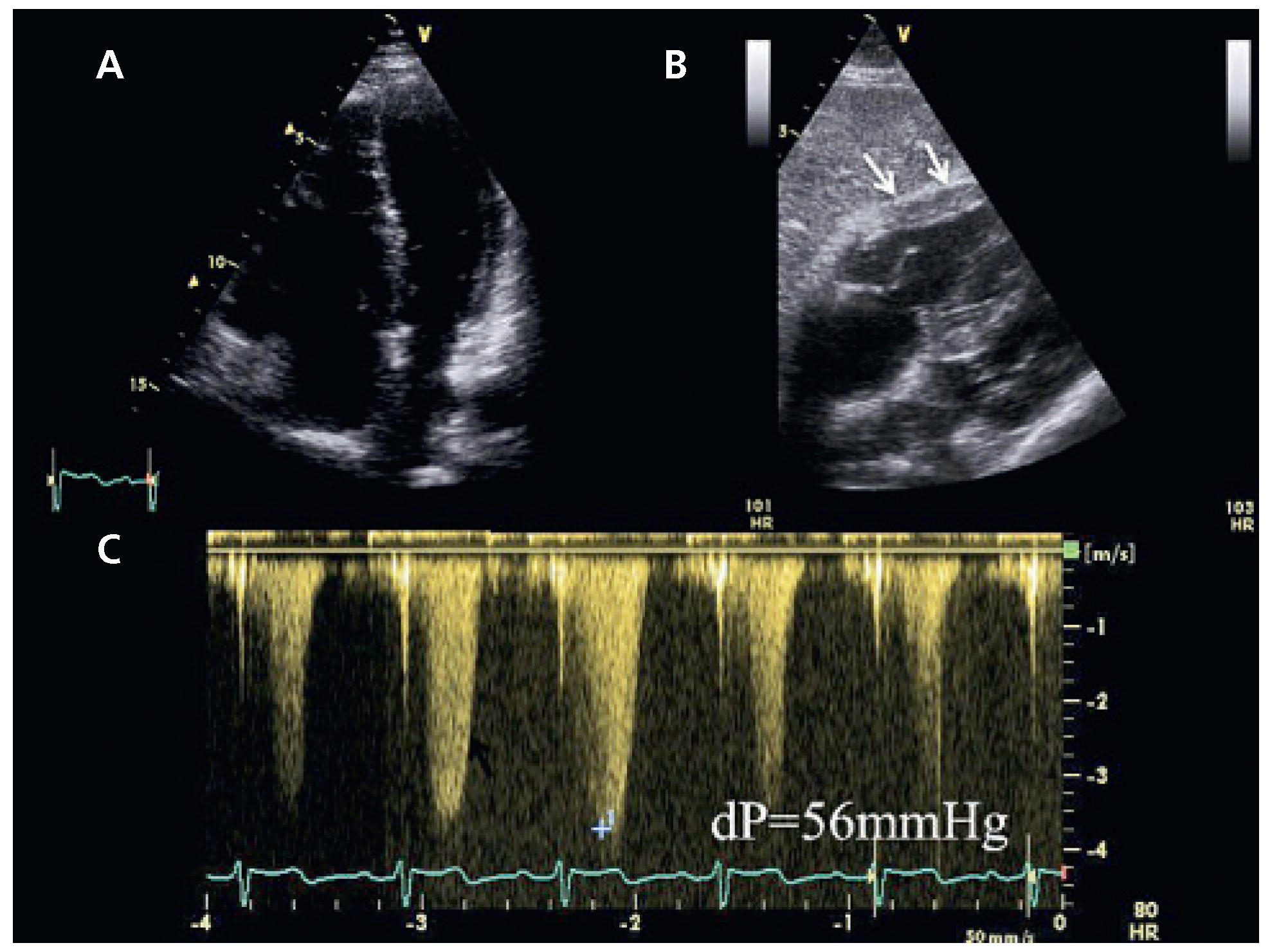

Une échocardiographie transthoracique est donc demandée à la recherche d’une étiologie cardiaque à la dyspnée. Cet examen montre une fonction systolique biventriculaire conservée, une hypertrophie importante et une dilatation modérée du ventricule droit (

Figure 1). La pression systolique dans l’artère pulmonaire, calculée au moyen de la vitesse maximale de régurgitation tricuspidienne est estimée à 65 mm Hg. La recherche soigneuse d’un shunt G/D ne met pas en évidence de défect du septum interauriculaire.

Un CT-scan thoracique est demandé à la recherche d’une maladie thrombo-embolique. Il ne montre pas de défauts d’opacification des artères pulmonaires, mais à notre surprise une anomalie congénitale du retour veineux pulmonaire (

Figure 2). En effet, la veine pulmonaire supérieure gauche ne se draine pas dans l’oreillette gauche mais dans la veine innominée déterminant un shunt gauche-droit, probable cause de l’HTP découverte sur l’échographie cardiaque.

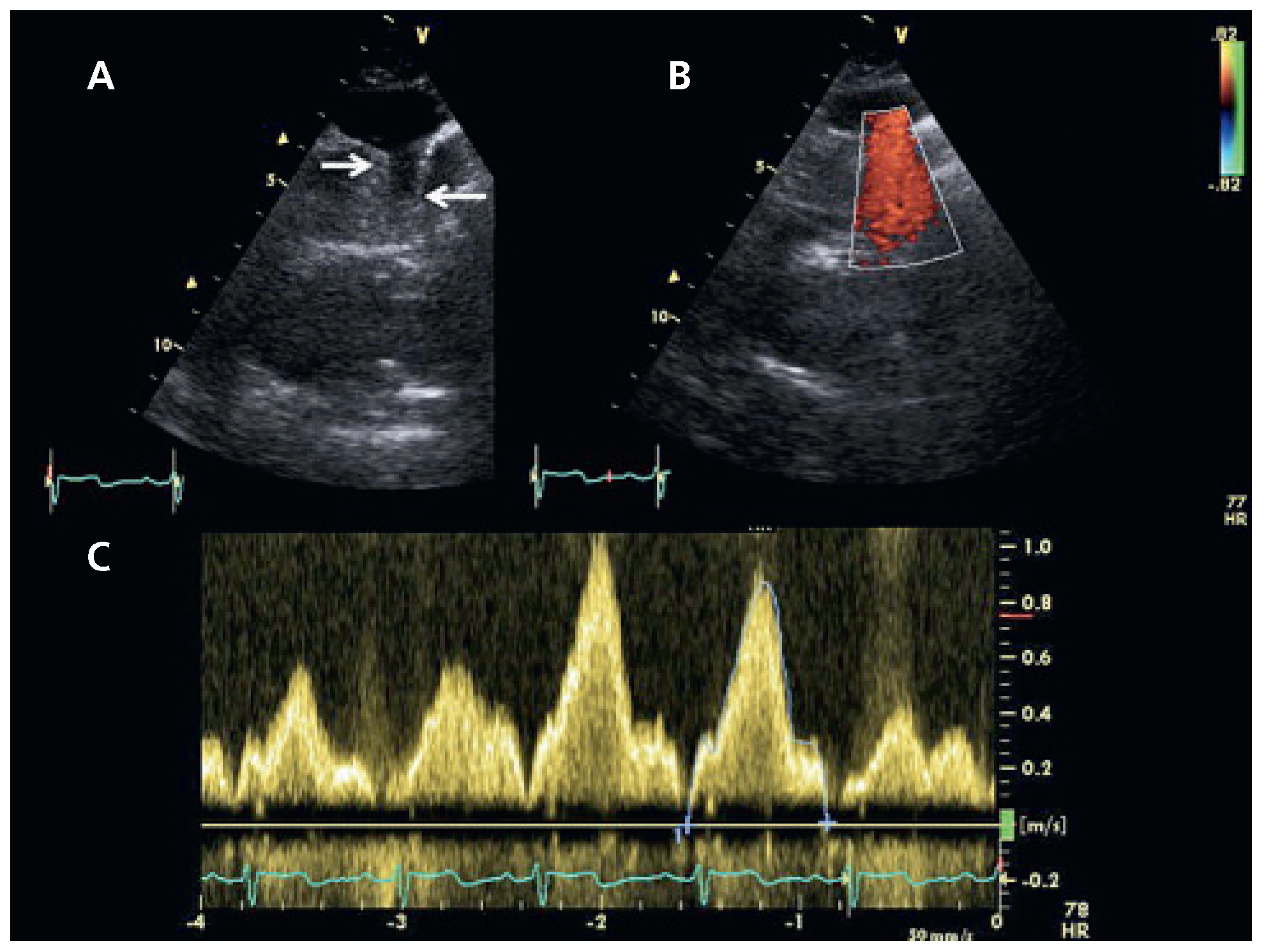

Un complément d’échocardiographie transthoracique est réalisé, permettant de visualiser le retour veineux anormal dans la veine innominée par une vue sus-sternale modifiée (

Figure 3). A nouveau, un examen attentif du septum interauriculaire en apical 4 cavités et en sous-costal ne montre pas de communication inter-auriculaire (CIA) associée. Nous n’avons pas jugé utile de compléter les investigations par un examen trans-œsophagien en raison de l’état général précaire de la patiente et de l’absence de sanction thérapeutique.

Nous avons proposé à la patiente un traitement par inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5 (sildénafil) en cas de dyspnée persistante à l’effort. En raison de la gêne limitée de la patiente et du coût élevé, ce traitement n’a finalement pas été introduit. De la même manière, en raison de l’âge de la patiente, une chirurgie correctrice n’a pas été considérée. Nous avons pris un contact téléphonique avec la patiente et avec son médecin traitant 5 mois après sa sortie de l’hôpital: la dyspnée à l’effort est restée stable et les signes de surcharge droite sont bien contrôlés par le traitement diurétique introduit pendant l’hospitalisation.

Discussion

Le retour veineux pulmonaire anormal partiel (RVPAP) [

1,

2] est une anomalie congénitale caractérisée par le drainage d’une veine pulmonaire ou plus (mais pas toutes) dans l’oreillette droite ou dans les veines caves, supérieure ou inférieure. Le septum inter-auriculaire peut être normal mais dans la plupart des cas (67–82%) il y a une CIA associée [

3,

4]. Le type de CIA qui est plus fréquemment rencontré est le sinus venosus [

4]. Dans la littérature on observe de nombreux types de retour veineux anormal mais les 4 plus fréquents sont [

1,

2]:

retour anormal des veines pulmonaires du lobe supérieur et/ou moyen droit dans la veine cave supérieure.

retour anormal de toutes les veines pulmonaires droites dans l’oreillette droite.

retour anormal de toutes les veines pulmonaires droites dans la veine cave inférieure sus- ou sousdiaphragmatique (syndrome de cimeterre).

retour anormal de la veine pulmonaire supérieure gauche ou des 2 veines pulmonaires gauches dans la veine brachio-céphalique gauche.

On retrouve un RVPAP chez 0,6% de la population générale [

1,

2], et la fréquence entre hommes et femmes est la même. Le RVPAP représente 70% de la totalité des retours veineux anormaux et les anomalies du côté droit sont 10 fois plus fréquentes que celles du côté gauche [

5,

6].

Les patients avec RVPAP et CIA ont une évolution clinique similaire aux patients avec CIA isolée. La plupart des anomalies d’une seule veine pulmonaire sont asymptomatiques pendant l’enfance et la jeunesse. Le shunt gauche-droit est normalement bien toléré et le diagnostic peut rester méconnu jusqu’à l’âge adulte. Ce n’est que lorsque l’hyper-vascularisation pulmonaire secondaire au shunt gauche-droit cause une hypertension artérielle pulmonaire importante que les patients développent des symptômes. Avec l’âge l’augmentation des pressions de remplissage gauche favorise l’augmentation du shunt, en raison des pressions basses dans l’oreillette droite. Des cas similaires à notre patiente ont ainsi été décrits en présence d’une seule veine anormale et d’un septum inter-auriculaire intact [

4]. Le traitement du shunt est en principe chirurgical avec correction du retour veineux anormal, mais n’a pas été envisagé chez notre patiente en raison de son âge et de son état général.

Conclusion

Devant la découverte d’une HTP sévère chez la personne âgée avec dilatation et hypertrophie ventriculaire droites, une maladie thrombo-embolique reste la cause la plus fréquente. Cependant un shunt gauchedroit doit être activement recherché, le plus souvent dû à une CIA. Un retour veineux anormal, bien que rare, doit également être considéré. Si l’angio-scan pulmonaire reste l’examen de choix, l’échocardiographie par voie sus-sternale permet de visualiser la veine innominée et un éventuel retour veineux anormal partiel supérieur gauche.