Richtlinien für die Fernüberwachung (Remote Monitoring) Implantierter Geräte zur Diagnostik und Therapie von Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz 1, 2

Abstract

Einführung

Ziele der Gerätekontrollen und Folgerungen für die Fernüberwachung

- Der Patient, dessen Lebensqualität optimiert werden soll und dessen Gerät seinen klinischen Erfordernissen entsprechend bestmöglich zu programmieren ist. Dazu gehört aber auch die Identifikation von Risikopatienten im Falle von Rückrufen der Industrie (sog. field safety corrective actions).

- Das implantierte Gerät, dessen korrekte Funktion dokumentiert bzw. ein davon abweichendes Verhalten identifiziert und korrigiert werden muss. Dazu gehört aber auch die Maximierung der Geräte-Lebensdauer unter Erhaltung der grösstmöglichen Patientensicherheit und die Identifikation von Geräten, deren Batteriespannung sich einem kritischen Bereich nähert, die Identifikation von Elektroden, deren korrekte Funktion gefährdet ist, und alle davon abzuleitenden Massnahmen.

- Die zugrunde liegende Erkrankung, bei der es darum geht, Art und Häufigkeit von Rhythmusstörungen im Verlaufe der Zeit zu dokumentieren und mit Symptomen des Patienten zu korrelieren bzw. sicherzustellen, dass das implantierte Gerät korrekt auf diese Arrhythmien reagiert hat. Darüber hinaus müssen, falls technisch machbar, relevante Parameter wie der hämodynamische Status, die Aktivität des Patienten usw. aufgezeichnet werden und die Antwort dieser Parameter auf Therapieanpassungen überprüft werden.

- Die Information: Schliesslich besteht das vierte Ziel der Gerätekontrolle in der zeitgerechten Information des Patienten sowie von mitbehandelnden Ärzten über relevante Krankheits- oder Geräte-bezogene Veränderungen, inklusive die möglichst adäquate Information über Fehlfunktionen. Um dieser Informationspflicht nachkommen zu können, ist die Aufrechterhaltung einer Patienten-bezogenen Datenbank unerlässlich.

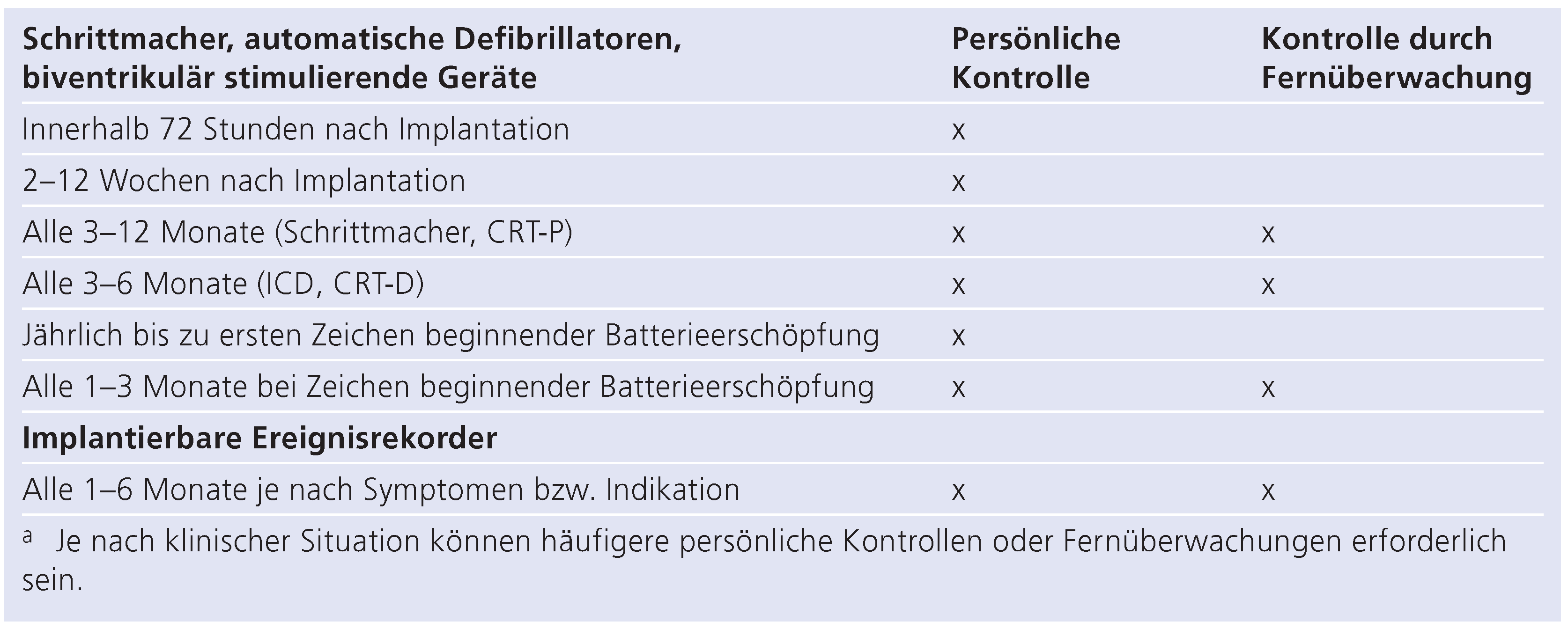

Häufigkeit von Fernüberwachungen und direkten Gerätekontrollen

Umfang von Fernüberwachungen

- −

- Erfüllung des elektiven Batterieaustausch-Indikators

- −

- Detektion einer pathologischen Stimulations- oder Hochvolt-Impedanz

- −

- Aufzeichnung eines Reizschwellenoder Wahrnehmungsproblems

- −

- Detektion eines neu auftretenden Vorhofflimmerns

- −

- Aufzeichnung von Schockabgaben

- −

- Aufzeichnung repetitiver antitachykarder Stimulationen

- −

- Registrierung einer markanten Volumenüberlastung

Einbettung der Fernüberwachung in das bestehende Kontrollzentrum und Verantwortlichkeiten

Allgemeine legale Aspekte

Conflicts of Interest

References

- Wilkoff, B.L.; et al. HRS/EHRA Expert Consensus on the Monitoring of Cardiovascular Implantable Electronic Devices (CIEDs): description of techniques, indications, personnel, frequency and ethical considerations: developed in partnership with the Heart Rhythm Society (HRS) and the European Heart Rhythm Association (EHRA); and in collaboration with the American College of Cardiology (ACC), the American Heart Association (AHA), the European Society of Cardiology (ESC), the Heart Failure Association of ESC (HFA), and the Heart Failure Society of America (HFSA). Endorsed by the Heart Rhythm Society, the European Heart Rhythm Association (a registered branch of the ESC), the American College of Cardiology, the American Heart Association. Europace 2008, 10, 707–725. [Google Scholar] [PubMed]

- Offizielle Website der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und Elektrophysiologie der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie: www. pacemaker.ch.

- Burri, H.; Senouf, D. Remote monitoring and follow-up of pacemakers and implantable cardioverter defibrillators. Europace 2009, 11, 701–709. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Sticherling, C.; et al. Remote monitoring of cardiovascular implantable electronic devices: prerequisite or luxury? Swiss Med Wkly 2009, 139, 596–601. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Santini, M.; et al. Remote monitoring of patients with biventricular defibrillators through the CareLink system improves clinical management of arrhythmias and heart failure episodes. J Interv Card Electrophysiol 2009, 24, 53–61. [Google Scholar] [PubMed]

- Heidbüchel, H.; et al. Potential role of remote monitoring for scheduled and unscheduled evaluations of patients with an implantable defibrillator. Europace 2008, 10, 351–357. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Spencker, S.; et al. Potential role of home monitoring to reduce inappropriate shocks in implantable cardioverter-defibrillator patients due to lead failure. Europace 2009, 11, 483–488. [Google Scholar] [CrossRef]

- Ricci, R.P.; Morichelli, L.; Santini, M. Remote control of implanted devices through Home Monitoring technology improves detection and clinical management of atrial fibrillation. Europace 2009, 11, 54–61. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Catanzariti, D.; et al. Monitoring intrathoracic impedance with an implantable defibrillator reduces hospitalizations in patients with heart failure. Pacing Clin Electrophysiol 2009, 32, 363–370. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Fauchier, L.; et al. Potential cost savings by telemedicine-assisted longterm care of implantable cardioverter defibrillator recipients. Pacing Clin Electrophysiol. 2005, 28 (Suppl 1), S255–9. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Raatikainen, M.J.; et al. Remote monitoring of implantable cardioverter defibrillator patients: a safe, time-saving, and cost-effective means for follow-up. Europace 2008, 10, 1145–1151. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Ricci, R.P.; Morichelli, L.; Santini, M. Home monitoring remote control of pacemaker and implantable cardioverter defibrillator patients in clinical practice: impact on medical management and health-care resource utilization. Europace 2008, 10, 164–170. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

© 2011 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.

Share and Cite

Fuhrer, J.; Babotai, I.; Bauersfeld, U.; Burri, H.; Gloor, H.; Schläpfer, J.; Sticherling, C.; Zwicky, P. Richtlinien für die Fernüberwachung (Remote Monitoring) Implantierter Geräte zur Diagnostik und Therapie von Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz. Cardiovasc. Med. 2011, 14, 13. https://doi.org/10.4414/cvm.2011.01559

Fuhrer J, Babotai I, Bauersfeld U, Burri H, Gloor H, Schläpfer J, Sticherling C, Zwicky P. Richtlinien für die Fernüberwachung (Remote Monitoring) Implantierter Geräte zur Diagnostik und Therapie von Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz. Cardiovascular Medicine. 2011; 14(1):13. https://doi.org/10.4414/cvm.2011.01559

Chicago/Turabian StyleFuhrer, Jürg, Istvan Babotai, Urs Bauersfeld, Haran Burri, Hans Gloor, Jürg Schläpfer, Christian Sticherling, and Peter Zwicky. 2011. "Richtlinien für die Fernüberwachung (Remote Monitoring) Implantierter Geräte zur Diagnostik und Therapie von Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz" Cardiovascular Medicine 14, no. 1: 13. https://doi.org/10.4414/cvm.2011.01559

APA StyleFuhrer, J., Babotai, I., Bauersfeld, U., Burri, H., Gloor, H., Schläpfer, J., Sticherling, C., & Zwicky, P. (2011). Richtlinien für die Fernüberwachung (Remote Monitoring) Implantierter Geräte zur Diagnostik und Therapie von Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz. Cardiovascular Medicine, 14(1), 13. https://doi.org/10.4414/cvm.2011.01559