LDL-Cholesterin: Tiefer Ist Besser †

Abstract

Zusammenfassung

Einleitung

Epidemiologische Daten

|

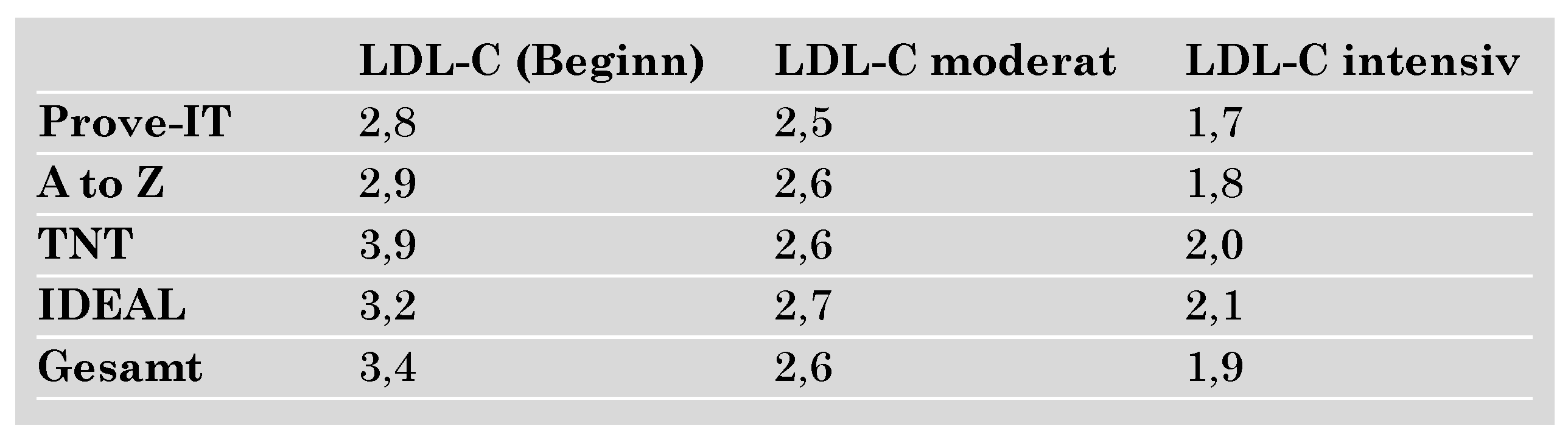

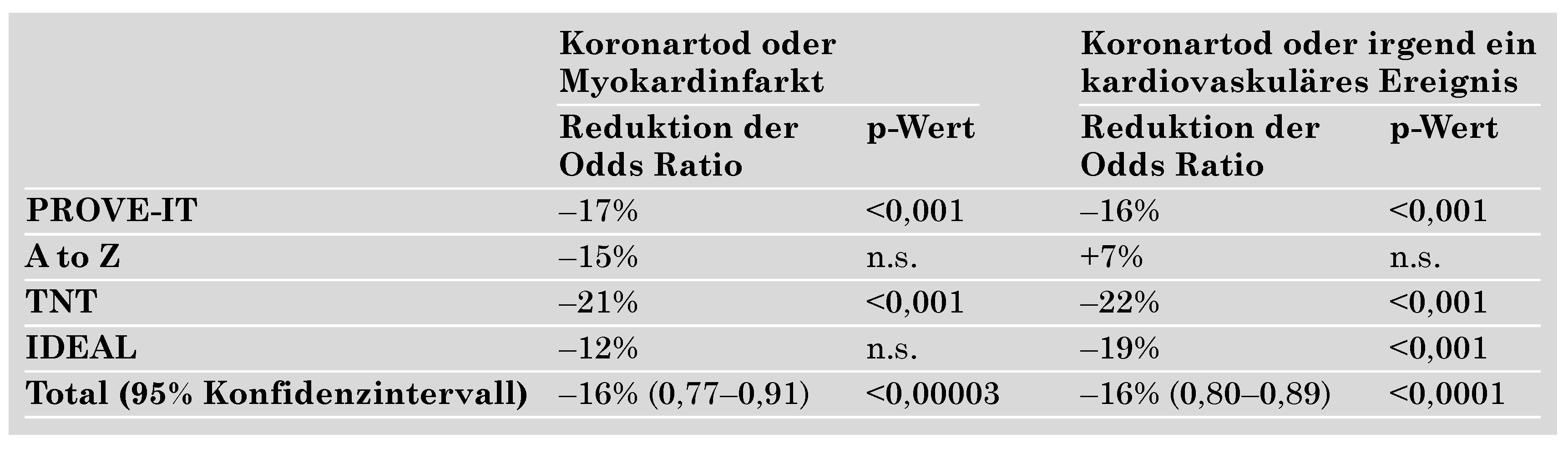

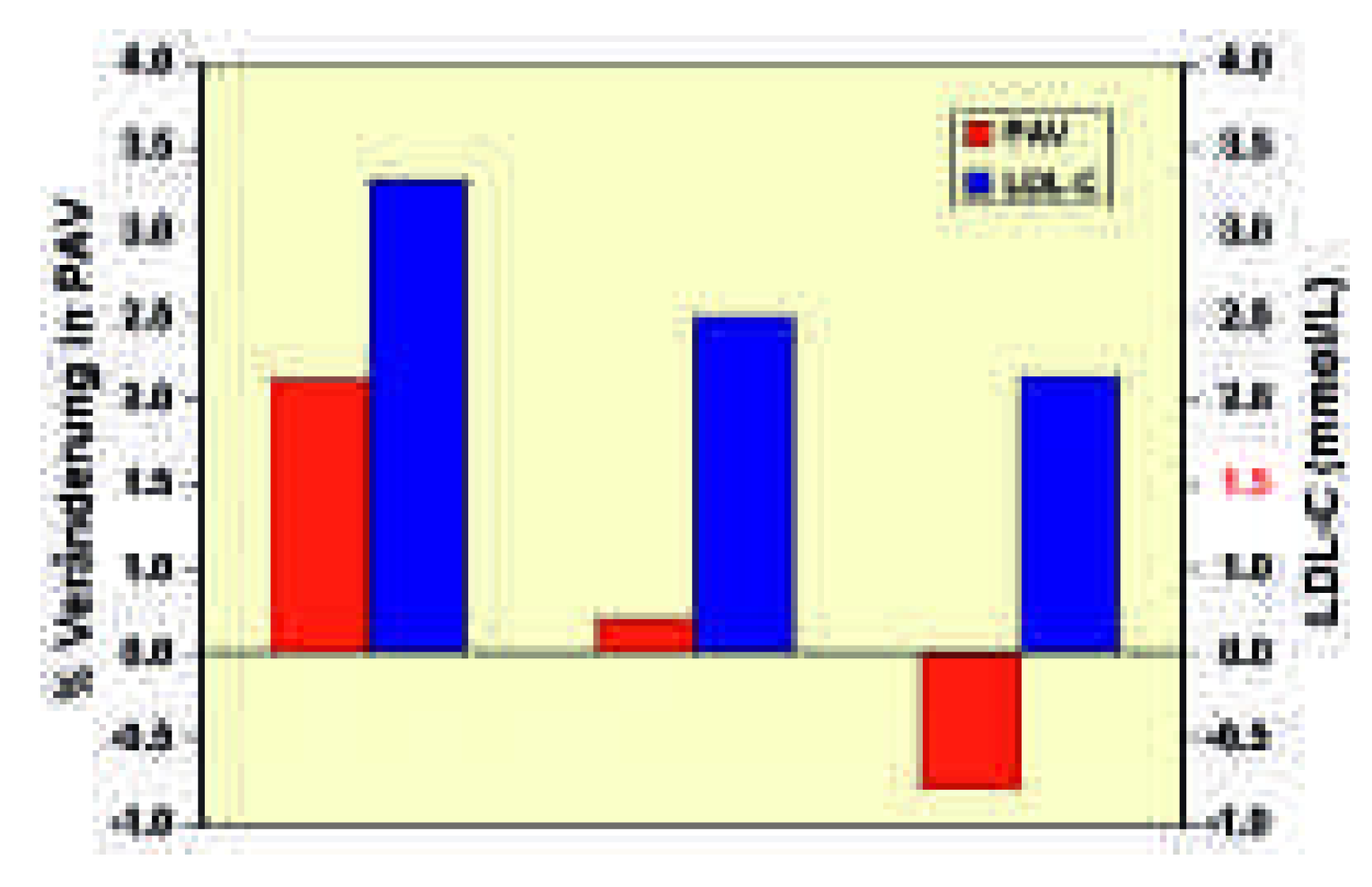

LDL-Senkung mit Statinen

- Eine Reduktion der kardiovaskulären Mortalität um 17% pro mmol LDL-Cholesterin-Senkung (Odds Ratio [OR])

- Eine Reduktion der Gesamtmortalität um 12% pro mmol LDL-Cholesterin-Senkung (OR 0,88; Konfidenzintervall [CI] 0,84–0,91; p <0,0001)

- Eine Reduktion des Todes an koronarer Herzkrankheit um 19% pro mmol LDLCholesterin-Senkung (Odds Ratio 0,81; CI 0,76–0,85; p <0,0001).

|

Senkung von LDL-Cholesterin und Schlaganfall

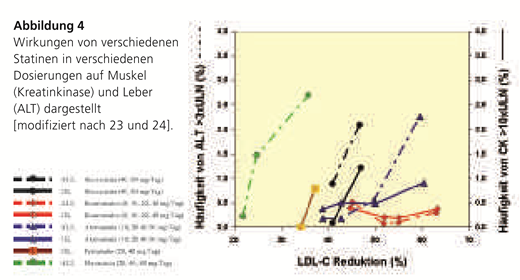

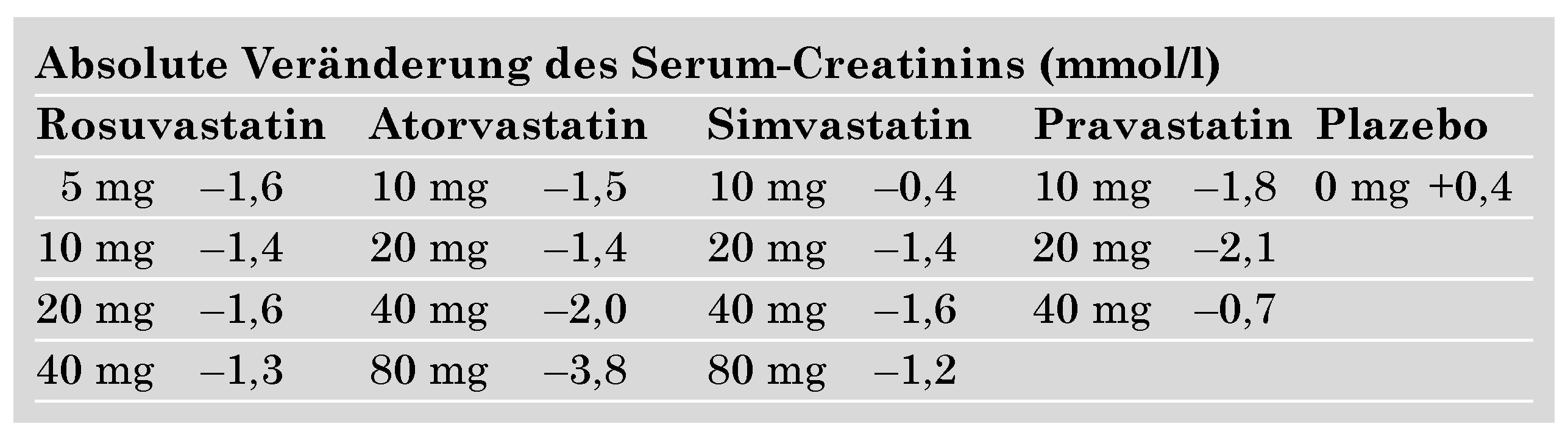

Sicherheit einer intensiven Statintherapie

|

Literatur

- Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet. 1994, 344, 1383–1389. [Google Scholar]

- Shepherd, J.; Cobbe, S.M.; Ford, I.; et al. Coronary Prevention Study Group: prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. N Engl J Med. 1995, 333, 1301–1307. [Google Scholar] [CrossRef]

- Sacks, F.M.; Pfeffer, M.A.; Moye, L.A.; et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. N Engl J Med. 1996, 335, 1001–1009. [Google Scholar] [CrossRef]

- The Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med. 1998, 339, 1349–1357. [Google Scholar] [CrossRef]

- Downs, J.R.; Clearfield, M.; Weis, S.; et al. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. JAMA. 1998, 279, 1615–1622. [Google Scholar] [CrossRef]

- MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 6 high-risk individuals: a randomized placebo controlled trial. Lancet. 2002, 2053. 360, 7–22. [CrossRef]

- Rosenson, R.S.; Tangney, C.C. Antiatherothrombotic properties of statins: implications for cardiovascular event reduction. JAMA. 1998, 279, 1643–1650. [Google Scholar] [CrossRef]

- McFarlane, S.I.; Muniyappa, R.; Francisco, R.; et al. Clinical review 145: pleiotropic effects of statins: lipid reduction and beyond. J Clin Endocrinol Metab. 2002, 87, 1451–1458. [Google Scholar] [CrossRef]

- Keys, A.; Menotti, A.; Aravanis, C.; Blackburn, H.; Djordevic, B.S.; Buzina, R.; et al. The seven countries study: 2289 deaths in 15 years. Prev Med. 1984, 13, 141–154. [Google Scholar] [CrossRef]

- Castelli, W.P.; Anderson, K.; Wilson, P.W.; Levy, D. Lipids and risk of coronary heart disease. The Framingham Study. Ann Epidemiol. 1992, 2, 23–28. [Google Scholar] [CrossRef]

- Neaton, J.D.; Wentworth, D. Serum cholesterol, blood pressure, cigarette smoking, and death from coronary heart disease. Overall findings and differences by age for 316099 white men. Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. MRFIT. Arch Intern Med. 1992, 152, 56–64. [Google Scholar] [CrossRef]

- Assmann, G.; Cullen, P.; Schulte, H. The Munster Heart Study (PROCAM). Results of follow-up at 8 years. Eur Heart J. 1998, Suppl A, A2–11. [Google Scholar]

- Baigent, C.; Keech, A.; Kearney, P.M.; Blackwell, L.; Buck, G.; Pollicino, C.; et al. Cholesterol Treatment Trialists‘ Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005, 366, 1267–1278. [Google Scholar]

- Cannon, C.P.; Steinberg, B.A.; Murphy, S.A.; Mega, J.L.; Braunwald, E.; et al. Meta-analysis of cardiovascular outcomes trials comparing intensive versus moderate statin therapy. J Am Coll Cardiol. 2006, 48, 438–445. [Google Scholar] [CrossRef]

- Cannon, C.P.; Braunwald, E.; McCabe, C.H.; Rader, D.J.; Rouleau, J.L.; Belder, R.; et al. Prove IT Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 Investigators. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2004, 350, 1495–1504. [Google Scholar] [CrossRef]

- De Lemos, J.A.; Blazing, M.A.; Wiviott, S.D.; Lewis, E.F.; Fox, K.A.; White, H.D.; et al. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes: phase Z of the A to Z trial. JAMA. 2004, 292, 1307–1316. [Google Scholar] [CrossRef]

- Pedersen, T.R.; Faergeman, O.; Kastelein, J.J.; Olsson, A.G.; Tikkanen, M.J.; Holme, I.; et al. High-dose atorvastatin vs usual-dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a randomized controlled trial. JAMA. 2005, 294, 2437–2445. [Google Scholar] [CrossRef]

- LaRosa, J.C.; Grundy, S.M.; Waters, D.D.; Shear, C.; Barter, P.; Fruchart, J.C.; et al. Treating to New Targets (TNT) Investigators. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med. 2005, 352, 1425–1435. [Google Scholar] [CrossRef]

- Nissen, S.E.; Tuzcu, E.M.; Schoenhagen, P.; Brown, B.G.; Ganz, P.; Vogel, R.A.; et al. REVERSAL Investigators. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized controlled trial. JAMA. 2004, 291, 1071–1080. [Google Scholar] [CrossRef]

- Nissen, S.E.; Nicholls, S.J.; Sipahi, I.; Libby, P.; Raichlen, J.S.; Ballantyne, C.M.; et al. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial. JAMA. 2006, 295, 1556–1565. [Google Scholar] [CrossRef]

- Barter, P.; Gotto, A.M.; LaRosa, J.C.; Maroni, J.; Szarek, M.; Grundy, S.M.; et al. HDL cholesterol, very low levels of LDL cholesterol, and cardiovascular events. N Engl J Med. 2007, 357, 1301–1310. [Google Scholar] [CrossRef]

- Amarenco, P.; Labreuche, J.; Lavallee, P.; Touboul, P.J. Statins in stroke prevention and carotid atherosclerosis: systematic review and up-to-date meta-analysis. Stroke. 2004, 35, 2902–2909. [Google Scholar] [CrossRef]

- Brewer, H.B., Jr. Benefit-risk assessment of Rosuvastatin 10 to 40 milligrams. Am J Cardiol. 2003, 92, 23–29K. [Google Scholar] [CrossRef]

- Davidson, M.H. Rosuvastatin safety: lessons from the FDA review and post-approval surveillance. Expert Opin Drug Saf. 2004, 3, 547–557. [Google Scholar] [CrossRef]

- Agarwal, R. Effects of statins on renal function. Am J Cardiol. 2006, 97, 748–755. [Google Scholar] [CrossRef]

© 2008 by the authors. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.

Share and Cite

Riesen, W.F. LDL-Cholesterin: Tiefer Ist Besser. Cardiovasc. Med. 2008, 11, 153. https://doi.org/10.4414/cvm.2008.01331

Riesen WF. LDL-Cholesterin: Tiefer Ist Besser. Cardiovascular Medicine. 2008; 11(5):153. https://doi.org/10.4414/cvm.2008.01331

Chicago/Turabian StyleRiesen, Walter F. 2008. "LDL-Cholesterin: Tiefer Ist Besser" Cardiovascular Medicine 11, no. 5: 153. https://doi.org/10.4414/cvm.2008.01331

APA StyleRiesen, W. F. (2008). LDL-Cholesterin: Tiefer Ist Besser. Cardiovascular Medicine, 11(5), 153. https://doi.org/10.4414/cvm.2008.01331