Kardiale Risikosituationen

In den im Jahr 2000 publizierten schweizerischen Richtlinien wird unterschieden zwischen Personen mit einem hohen Risiko (roter Endokarditispass für Erwachsene und gelb für Kinder) und Personen mit einem mässigen Risiko (grüner Endokarditispass für Erwachsene und blau für Kinder) [

3]. Ziel dieser früheren schweizerischen und auch der alten amerikanischen Richtlinien war es, bei allen Personen mit einem möglicherweise erhöhten Risiko die Entstehung einer infektiösen Endokarditis im Zusammenhang mit medizinischen Eingriffen zu verhindern. Die neuen amerikanischen Richtlinien basieren auf der Ansicht, dass sich Empfehlungen zur Endokarditis-Prophylaxe an der Frage orientieren sollten, welche Individuen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer medikamentösen Prophylaxe profitieren können [

1].

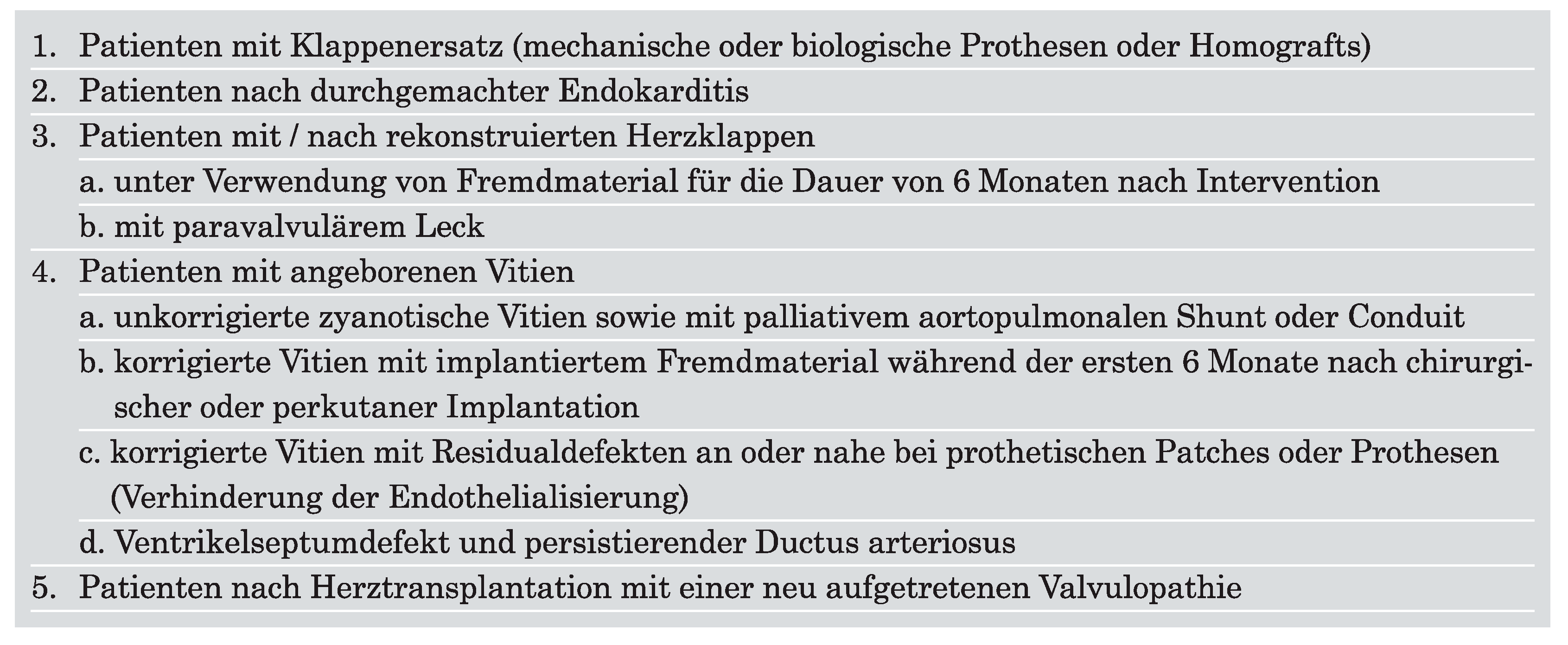

Herzleiden, die eine Prophylaxe benötigen (für Erwachsene: orange Karte; für Kinder und Jugendliche: dunkelgelbe Karte)

Der Kreis der Personen, bei denen eine Prophylaxe unbedingt durchgeführt werden sollte, wird in den neuen schweizerischen Richtlinien eingeengt, ist jedoch auf Grund von Einwänden der pädiatrischen Kardiologen verglichen mit jenen in den amerikanischen Richtlinien etwas breiter. Da nach der ersten Auflage der neuen Ausweise bei den Herzleiden Unklarheiten bestanden, wird hier eine leicht veränderte und klarere Einteilung publiziert, die dann in der zweiten Auflage berücksichtigt werden wird (

Tab. 2).

Sehr kontrovers werden unter Spezialisten insbesondere die Herzleiden mit turbulentem Blutfluss diskutiert. Dementsprechend gibt es auch bei den Richtlinien der Briten, Franzosen, Amerikaner und Deutschen Unterschiede [

1,

2,

4,

5]. Die amerikanischen Richtlinien empfehlen keine Endokarditis-Prophylaxe bei diesen Patienten. Dies ist ein grosser Unterschied zur früheren Empfehlung, bei denen bei allen Herzleiden mit einem erhöhten Risiko eine Prophylaxe empfohlen wurde. Die amerikanischen Kollegen basieren ihre Empfehlung auf der Evidenz publizierter Studien, die keinen direkten Zusammenhang zwischen Eingriff und Endokarditis zeigen, und dem Lebenszeitrisiko, an einer bakteriellen Endokarditis zu erkranken. Entsprechend den amerikanischen Richtlinien empfehlen wir ebenfalls keine generelle Prophylaxe bei Herzvitien mit turbulentem Fluss (z.B. bikuspide Aortenklappe, Mitralklappenprolaps mit Insuffizienz, schwere Aortenstenose). Eine Indikation für eine Prophylaxe bleibt der Ventrikelseptumdefekt (VSD) und der persistierende Ductus arteriosus (PDA oder offener Ductus Botalli). Optional bleibt eine Prophylaxe bei anderen nicht zyanotischen Vitien mit turbulentem Fluss, falls dies der behandelnde Arzt und der Patient nach Abwägen des Risikos für sinnvoll erachten.

Patienten mit angeborenen zyanotischen Herzfehlern, die operativ nicht oder nur mit einem systemisch pulmonalen Shunt versorgt wurden, weisen ein hohes Lebenszeitrisiko für eine infektiöse Endokarditis mit einem schweren bzw. letalen Verlauf auf. Gleiches gilt für angeborene Herzfehler, bei denen Conduits oder sonstiges prothetisches Material verwendet wurden und postoperativ ein turbulenter Blutfluss besteht. Wenn keine Turbulenzen durch residuelle Defekte vorhanden sind und das prothetische Material nach 6 Monaten vollständig reepithelialisiert ist, ist nicht mehr von einem erhöhten Endokarditis-Risiko auszugehen.

Durchführung der Endokarditis-Prophylaxe

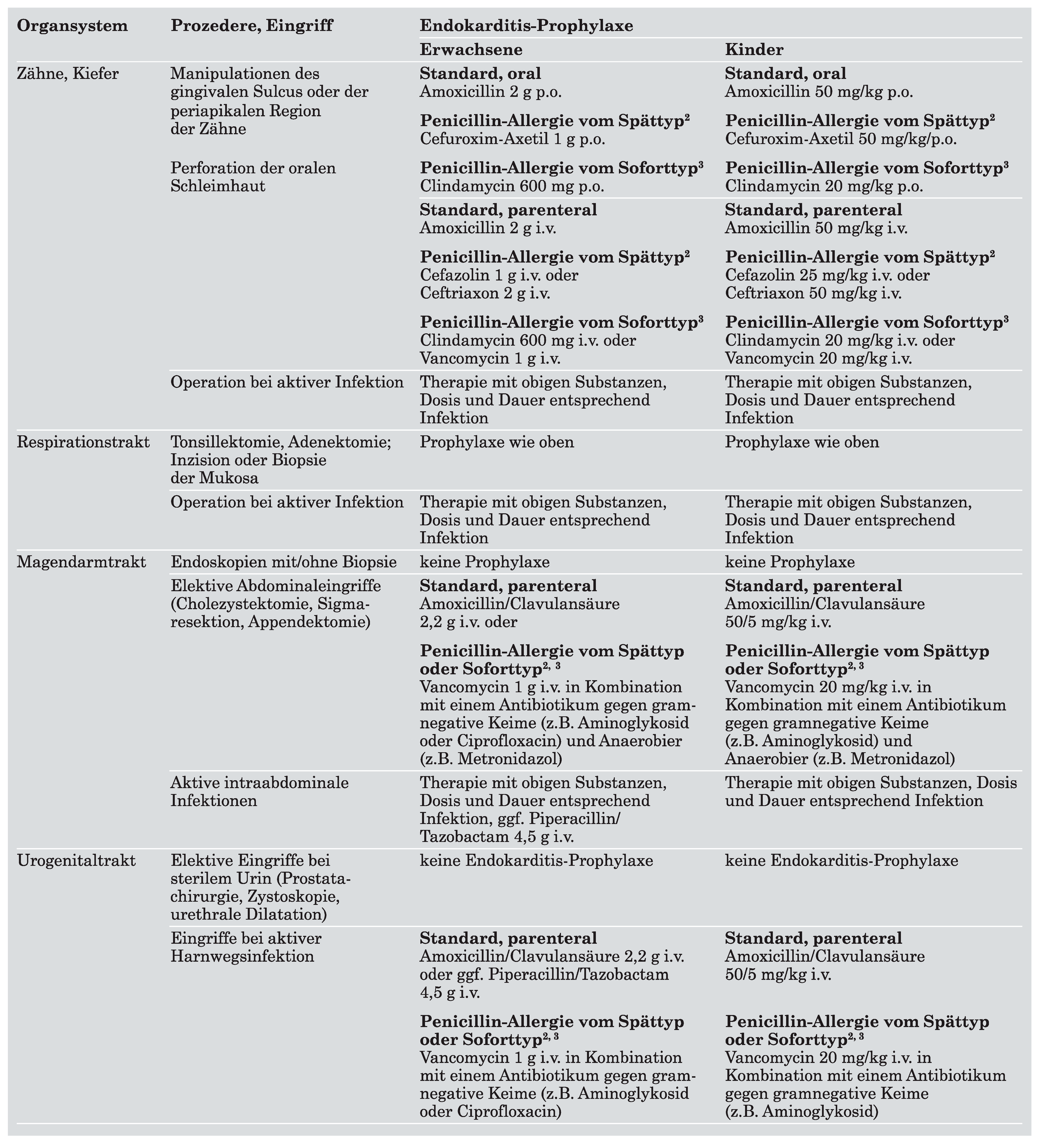

Wichtig ist, dass die Antibiotika einmalig gegeben werden und bei der Einmaldosis keine Anpassung an die Nierenfunktion notwendig ist. Bereits am Tage vorher zu beginnen oder die antibiotische Prophylaxe länger als 6–8 Std. nach dem Eingriff auszudehnen, ist nicht empfohlen. Werden die Antibiotika als Therapie bei Infektion gegeben, muss beachtet werden, dass die angegebenen Antibiotikadosierungen (

Tab. 1) nur für normale Nieren- und Leberfunktion gelten.

Zähne oder Kiefer

Eine gute Mundhygiene ist in allen Fällen sehr viel wichtiger als ein Antibiotikum zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben, da eine Bakteriämie täglich auch beim Kauen und Zähneputzen vorkommt.

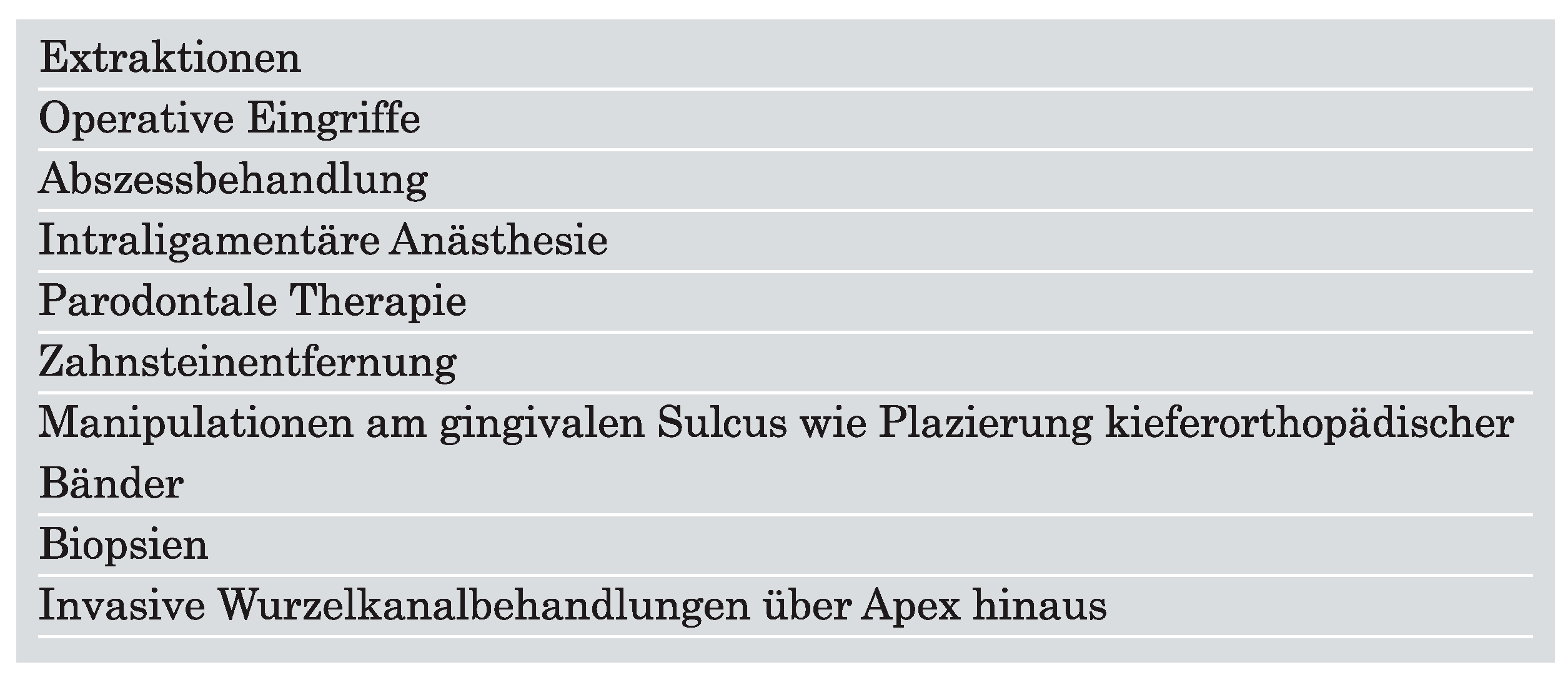

Es gilt für Zahnbehandlungen ein Grundsatz, der alle bei den bisherigen schweizerischen Richtlinien [

3] aufgeführten Eingriffe ersetzt.

Grundsatz: Eine antibiotische Endokarditis-Prophylaxe ist empfohlen bei Manipulationen des gingivalen Sulcus oder der periapikalen Region der Zähne oder bei der Perforation der oralen Schleimhaut bei Patienten mit einem der neuen Ausweise (Erwachsene [orange] oder Kinder [dunkelgelb]).

Auf eine solide Zahnsanierung und auf eine gute und regelmässig überwachte Mundhygiene ist unbedingt zu achten. Dadurch wird die Gesunderhaltung von Zähnen und Parodont angestrebt. Die Erkenntnis, dass bakterielle Endokarditiden häufiger spontan auftreten als bei zahnärztlichen Eingriffen, zeigt die Wichtigkeit einer gesunden Bakterienflora in der Mundhöhle. Zusätzliche, das übliche Mass von 2 Konsultationen pro Jahr überschreitende Prophylaxe-Massnahmen werden aus diesem Grunde auch gemäss KLV Art. 19 als KVG-Zahnarztleistungen anerkannt.

Vor dem Einsetzen einer künstlichen Herzklappe soll eine sorgfältige zahnärztliche Abklärung bzw. Sanierung erfolgen. Man postuliert, dass mindestens zwei Wochen vor Herzklappenersatz alle zahnärztlichen Eingriffe abgeschlossen sein sollen, damit eine Heilung der Schleimhaut sichergestellt ist.

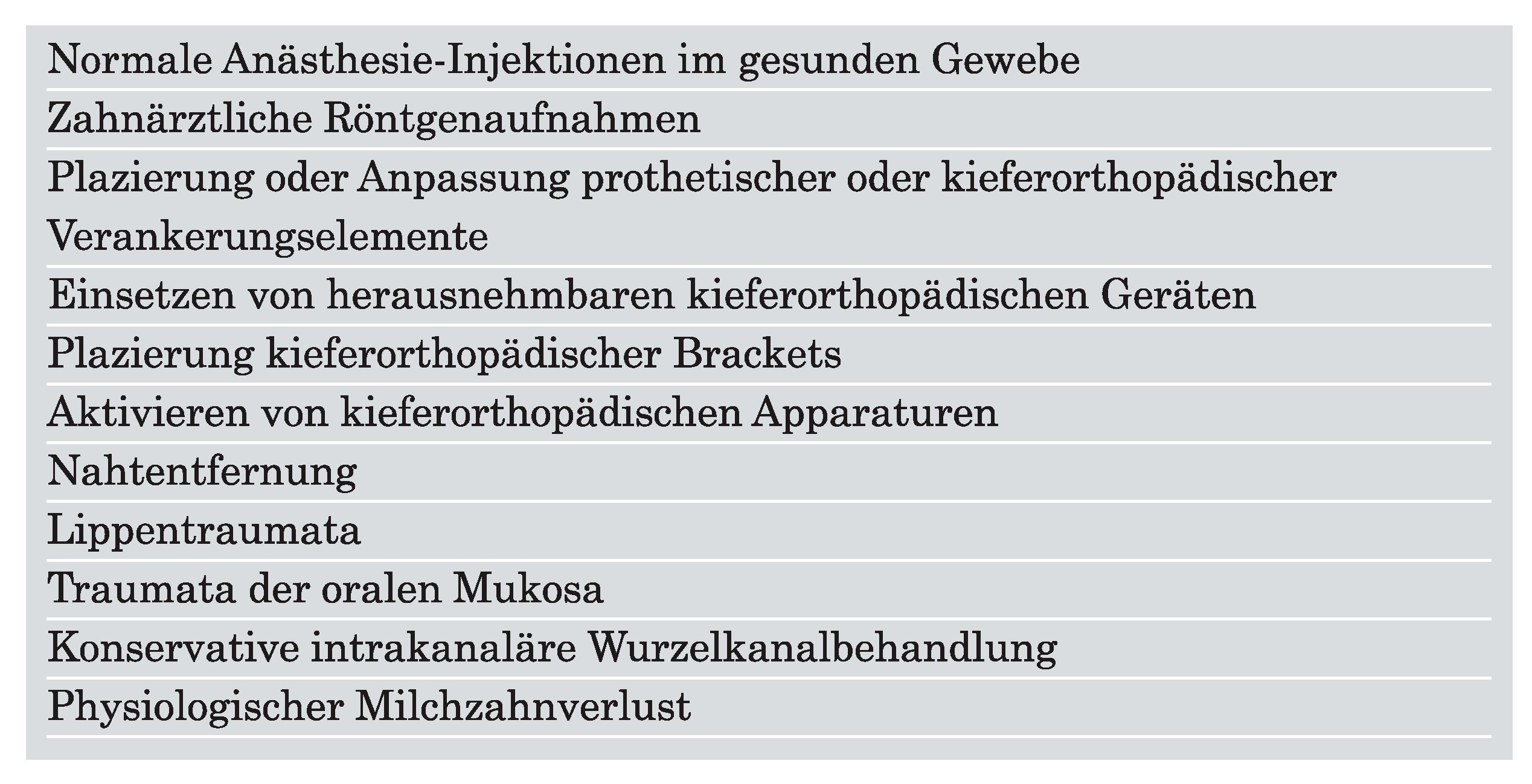

Ob bei einer Zahnbehandlung bei einem bestimmten Patienten mit einem definierten Herzleiden eine Prophylaxe gegeben werden sollte, bleibt dem behandelnden Zahnarzt nach Rücksprache mit dem Arzt nach Abwägen der Vor- und Nachteile überlassen. Der Entscheid zur Endokarditis-Prophylaxe sollte sich an der Frage orientieren, welche Patienten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einer Antibiotika-Prophylaxe profitieren werden, und nicht an der Frage, ob durch die Antibiotika-Prophylaxe das «juristische Gewissen» des Zahnarztes oder Arztes beruhigt wird. Eine akute parodontale Läsion kann die Entscheidung zugunsten einer Antibiotika-Prophylaxe beeinflussen. Vorhandene lokale Entzündungen sollen dann gleichzeitig zur Zahnbehandlung therapiert werden. Die Reduktion der oralen Keime durch Chlorhexidin als Vorbereitung vor einem zahnärztlichen Eingriff wird wie bei jedem Patienten durchgeführt. In Analogie zum Einsatz bei Zahnextraktionen kann z.B. lokal vor einer Nahtentfernung mit einer PVP-Jod-Lösung die Gegend der Naht vor deren Entfernung desinfiziert werden.

Entzündungsfreie Verhältnisse in der Mundhöhle reduzieren auf jeden Fall das Lebenszeitrisiko für eine infektiöse Endokarditis (

Tab. 3 und

Tab. 4).

Respirationstrakt (ORL)

Beispiele für eine Endokarditis-Prophylaxe im Respirationstrakt wären: Tonsillektomie oder Adenektomie sowie Inzision der Mukosa oder Biopsieentnahme.

Erreger und Antibiotikawahl

Orale Viridans-Streptokokken sind die häufigsten Endokarditis-Erreger nach Eingriffen im Nasen-Mund-Bereich und oberen Gastrointestinaltrakt. Entsprechend sind Penicilline, bzw. Amoxicillin, die Antibiotika der ersten Wahl. Amoxicillin wird besser resorbiert und erreicht höhere Serumspiegel (v.a. bei Erwachsenen) als orales Phenoxymethylpenicillin. Zum Zeitpunkt des Eingriffs sollte die Antibiotikakonzentration hoch sein und während rund 6 Stunden nach dem Eingriff über der minimalen Hemmkonzentration liegen. Da Amoxicillin früher in der Schweiz nur als Tabletten zu 750 mg erhältlich war, wurde in den schweizerischen Richtlinien eine Dosis von 2,25 g vor und nochmals eine Dosis zu 750 mg 6 Stunden nach dem Eingriff vorgeschlagen. In den neuen Richtlinien werden analog zu den amerikanischen nur noch 2 g Amoxicillin vor dem Eingriff empfohlen. Diese Einmaldosierung wurde der Einfachheit halber übernommen.

Bei einer Penicillin-Allergie vom Spättyp (Exanthem) kann das Cephalosporin Cefuroxim in einer Dosis von 1 g per os eine Stunde vor der Intervention gegeben werden, bei Penicillin-Allergie vom Soforttyp (Urtikaria, Angioödem, Bronchospasmus, Anaphylaxie) wird Clindamycin 600 mg per os empfohlen. Die Makrolide (Clarithromycin oder Azithromycin) 500 mg per os sind in den neuen amerikanischen Richtlinien noch aufgeführt, wurden jedoch bei den neuen schweizerischen Richtlinien aufgrund der zunehmenden Resistenzen gestrichen.

Therapie bei Infektionen im Hals-Nasen-Bereich oder Lunge

Bei Drainagen von Abszessen (z.B. parapharyngealer Abszess) oder eines Pleuraempyems soll die antibiotische Therapie der Infektion ein Antibiotikum mit Wirksamkeit gegen die wahrscheinlichsten Erreger (Streptokokken der Viridans-Gruppe, Staphylococcus aureus) enthalten. Die erste Dosis soll 30–60 Minuten vor der Intervention gegeben werden. Anschliessend erfolgt die Therapie nach der zugrunde liegenden Infektion. Eine zusätzliche Endokarditis-Prophylaxe ist nicht notwendig.

Gastrointestinaltrakt

Ein grosser Unterschied zu den früheren schweizerischen Richtlinien liegt bei den Empfehlungen für eine Endokarditis-Prophylaxe bei Eingriffen am Gastrointestinaltrakt. Da eine Assoziation zwischen Eingriffen am Gastrointestinaltrakt und einer infektiösen Endokarditis bisher nie untersucht worden ist, nur einzelne Fallbeschreibungen bestehen und es keine Studie gibt, die zeigt, dass eine antibiotische Prophylaxe eine Endokarditis verhindern kann, wurde in den neuen Richtlinien die Prophylaxe-Empfehlung für diese Eingriffe entsprechend der neuen amerikanischen Richtlinien gestrichen.

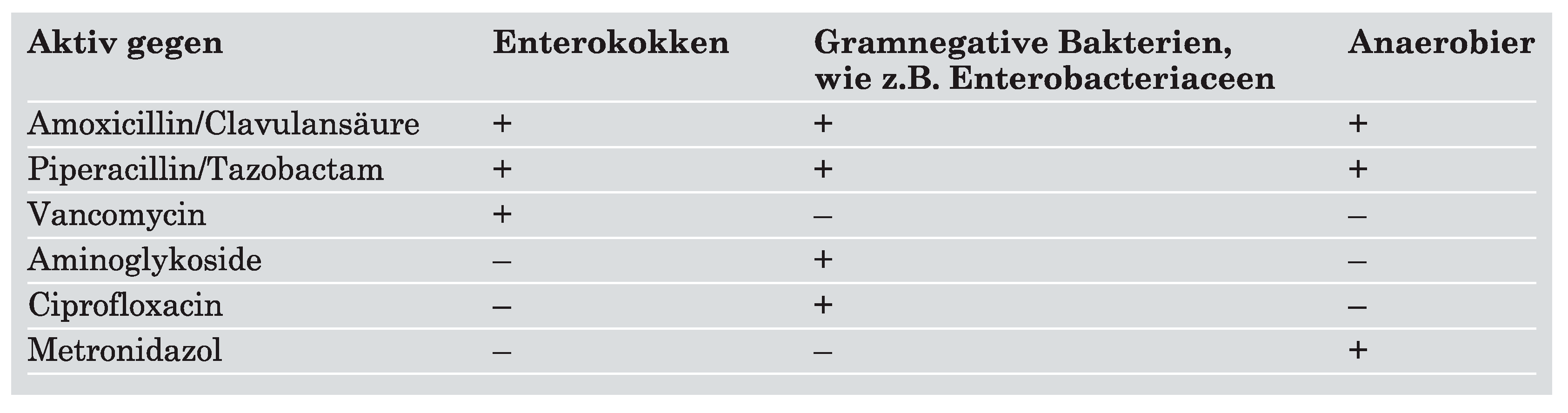

Im Vergleich zur früheren Empfehlung wurden somit die meisten Eingriffe am Gastrointestinaltrakt gestrichen, d.h., Gastroskopie und Kolonoskopie auch mit Biopsie oder Polypektomie benötigen keine antibiotische Prophylaxe mehr. Falls eine Infektion im Bereich des Eingriffes vorliegt, sollte mit einem Antibiotikum behandelt werden, dessen Wirkspektrum auch die Enterokokken einschliesst, z.B. Amoxicillin, Piperacillin/Tazobactam, oder bei Unverträglichkeit gegenüber Betalaktam-Antibiotika Vancomycin. Je nach Infektion müssten bei Amoxicillin und Vancomycin zusätzlich die gramnegativen und Anaerobier mitbehandelt werden (z.B. Amoxicillin/Clavulansäure) oder bei Vancomycin entweder ein Aminoglykosid oder Ciprofloxacin, jeweils in Kombination mit Metronidazol.

Elektive Abdominaleingriffe

Bei elektiven chirurgischenAbdominaleingriffen (z.B. Cholezystektomie, Sigmaresektion, Appendektomie) ist empfohlen, die chirurgische Prophylaxe mit Amoxicillin/Clavulansäure 2,2 g 30–60 Minuten vor der Intervention bei Patienten mit entsprechenden Herzleiden zu verabreichen. Liegt eine Cholezystitis mit Cholangitis vor, müsste die AntibiotikaProphylaxe dann als Therapie weitergeführt werden.

Im Gegensatz zu den früheren Richtlinien wird in den neuen Richtlinien die Kombination mit Gentamicin nicht mehr empfohlen. Penicillin oder Amoxicillin wirken jedoch nur bakteriostatisch auf die Enterokokken. Um eine bakterizide Wirkung zu erreichen, müsste Gentamicin dazugegeben werden. Leider ist die zunehmende «High-level»-Resistenz auf Gentamicin aber ein Problem bei Infektionen mit Enterokokken und zusätzlich wird zunehmend auch das Auftreten von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) beobachtet. Deshalb wird in den USA empfohlen, die Wahl des Antibiotikums mit infektiologisch spezialisierten Fachleuten abzusprechen. In der Schweiz spielen VRE noch keine Rolle, jedoch nehmen «High-level»-Resistenzen auf Gentamicin zu. Bei der Verabreichung von Vancomycin (1 g i.v.) im Falle einer Penicillin-Allergie vom Spät- oder vom Soforttyp muss beachtet werden, dass es langsam, über 1–2 Stunden infundiert werden muss, da sonst die Gefahr des sogenannten «Red-man»-Syndroms (Mastzelldegranulation bei zu schneller intravenöser Gabe) besteht. Da Vancomycin nur gegen grampositive Bakterien wirksam ist, muss je nach Infektsituation ein Antibiotikum mit einem Spektrum gegen gramnegative Keime (z.B. Aminoglykosid oder Ciprofloxacin) und gegen Anaerobier (z.B. Metronidazol) gewählt werden.

Urogenitaltrakt

Die gleichen Überlegungen wie für den Gastrointestinaltrakt gelten auch für den Urogenitaltrakt. Operationen oder endoskopische Eingriffe sollen, wenn immer möglich, nur bei sterilem Urin vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass bei sterilem Urin Eingriffe, die in der früheren Richtlinie aufgelistet wurden, wie z.B. Prostatachirurgie, Zystoskopie und urethrale Dilatation, keine Antibiotika-Prophylaxe mehr benötigen.

Liegt eine Infektion vor bzw. wird in einem infizierten Gewebe chirurgisch manipuliert, muss ein Antibiotikum gewählt werden, das gegen Enterokokken aktiv ist, z.B. Amoxicillin/Clavulansäure 2,2 g i.v. Die erste Antibiotikadosis muss 30–60 Minuten vor der Intervention gegeben werden. Je nach Infektsituation muss der Chirurge eventuell nach Rücksprache mit einem Infektiologen die antibiotische Therapie weiterführen (

Tab. 5).

Gynäkologische Eingriffe

Auch bei den gynäkologischen Eingriffen wurde die Indikation für eine Antibiotika-Prophylaxe der früheren Empfehlung gestrichen. Hier gilt auch, falls eine Infektion bei einer Intervention vorliegt, sollte das Antibiotikum die Enterokokken abdecken. Somit gelten die gleichen antibiotischen Richtlinien wie beim Gastrointestinal- und Urogenitaltrakt.

Haut und Weichteile

Staphylokokken- und Streptokokkenspezies sind die häufigsten Erreger bei Hautinfektionen und typische Endokarditiserreger. Zum Beispiel die Inzision von Furunkeln kann zu einer Bakteriämie führen, die eine Endokarditis zur Folge haben kann. Deshalb ist bei Patienten mit entsprechenden Herzleiden eine Prophylaxe sinnvoll.

Bei Eingriffen an infizierten Gewebeteilen (z.B. Abszess) ist eine Endokarditis-Prophylaxe und anschliessende Therapie erforderlich. Das gewählte Antibiotikum muss gegen S. aureus (MSSA) und Streptokokken wirksam sein.

Amoxicillin/Clavulansäure (2 g per os 1 Stunde oder 2,2 g i.v. 30 Minuten vor dem Eingriff) ist gegen Methicillin-empfindliche Staphylokokken und Streptokokken wirksam. Bei Penicillin-Allergie vom Spättyp (Exanthem) kann Cefuroxim (1 g per os) (Nachträgliche OnlineKorrektur (in der gedruckten Version stand irrtümlicherweise «2 g»)) oder Clindamycin (600 mg per os), bei einer Penicillin-Allergie vom Soforttyp (Urtikaria, Angioödem, Bronchospasmus, Anaphylaxie) Clindamycin (600 mg per os) oder Vancomycin (1 g i.v.) gegeben werden. Die weitere Behandlung ergibt sich aus dem Befund nach der Intervention und muss vom behandelnden Arzt entschieden werden.