Kardiologie: Quo Vadis? -Die Zukunft der Bildgebung †

Abstract

Zusammenfassung

Einleitung

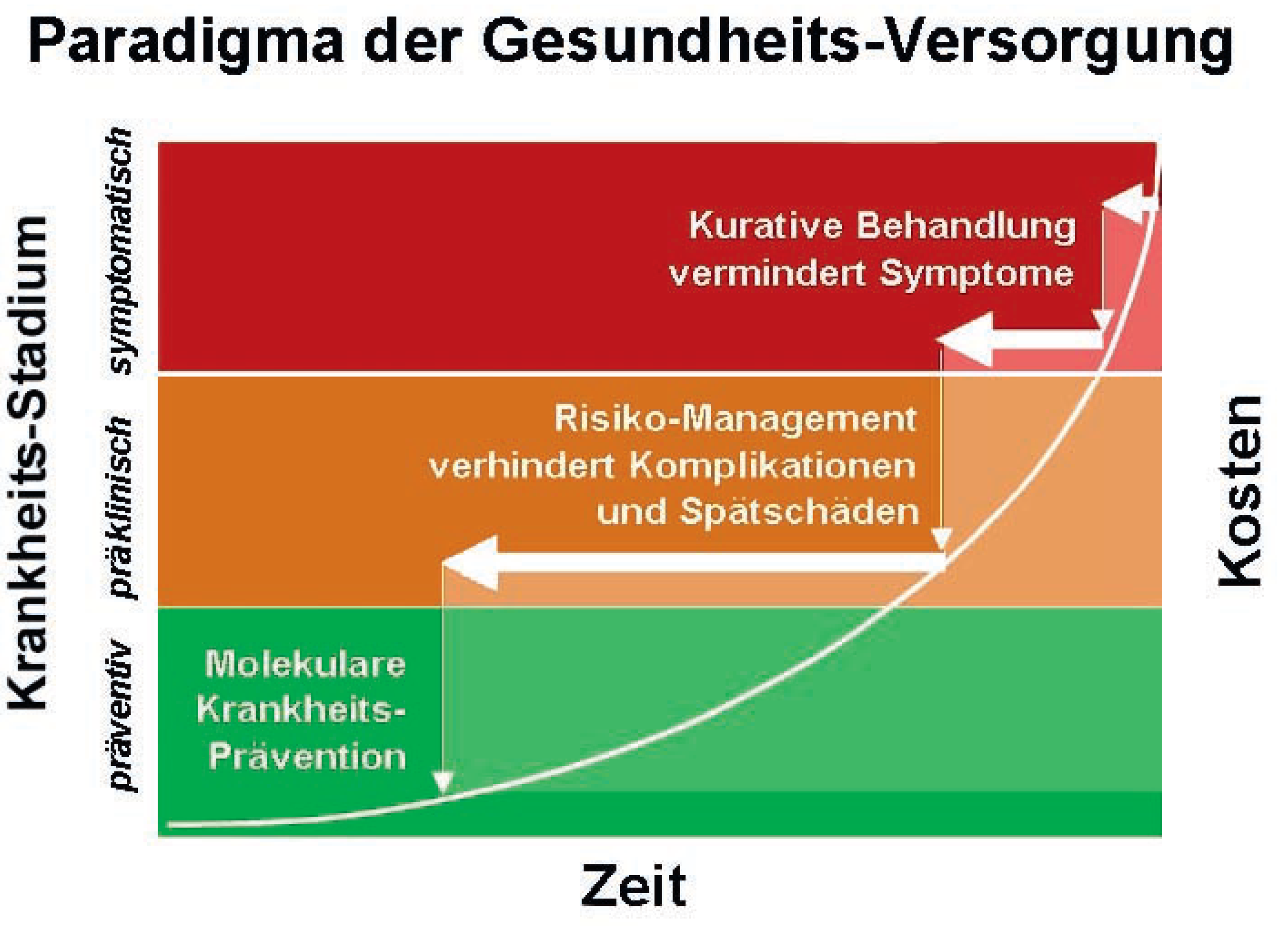

Die biologische Information: der Schlüssel zum Risikomanagement

Risikomanagement: die Kombination aus Diagnostik und Therapie

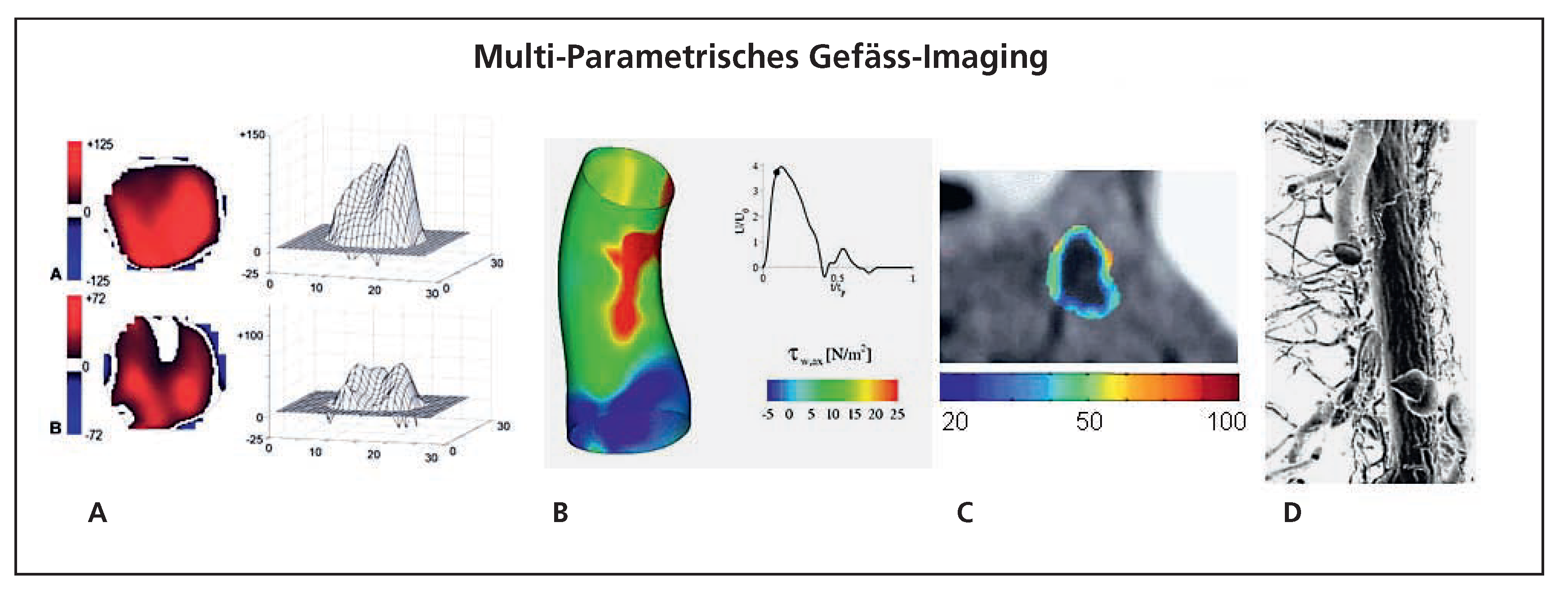

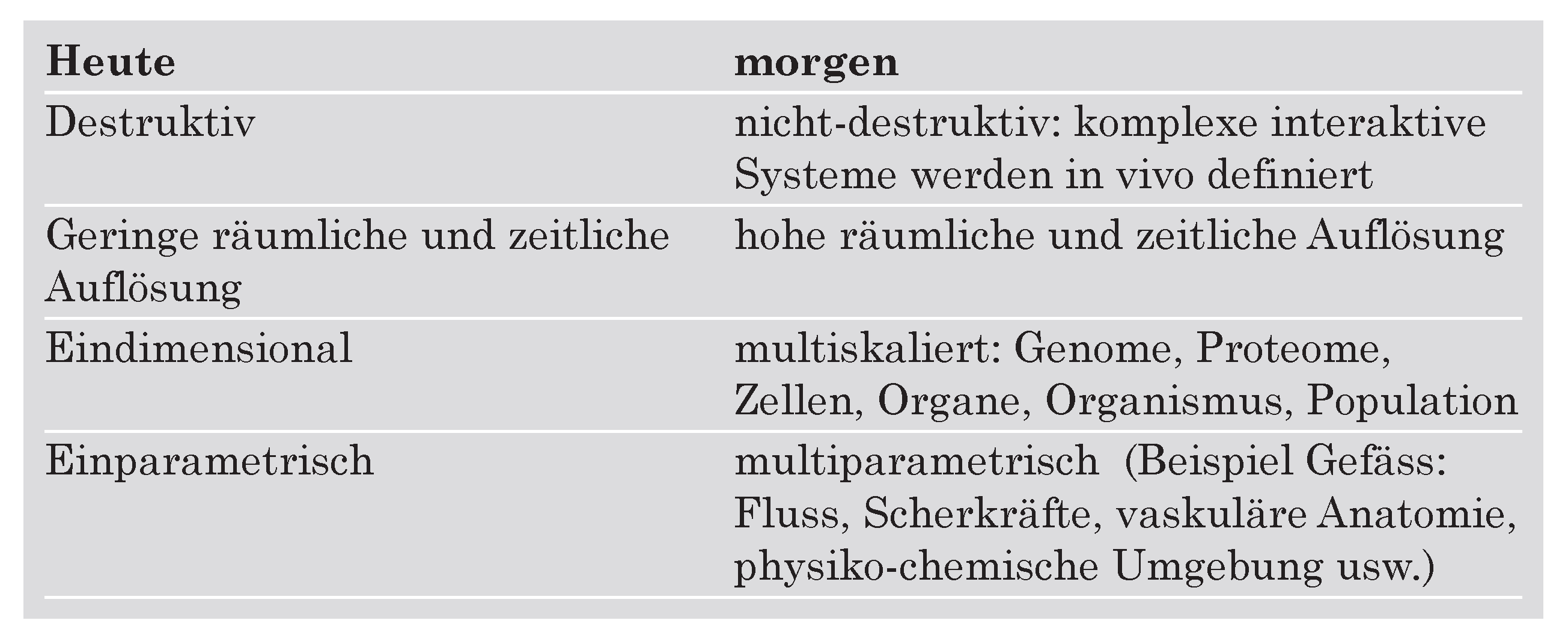

Die kardiale Bildgebung—kurzfristige Entwicklung

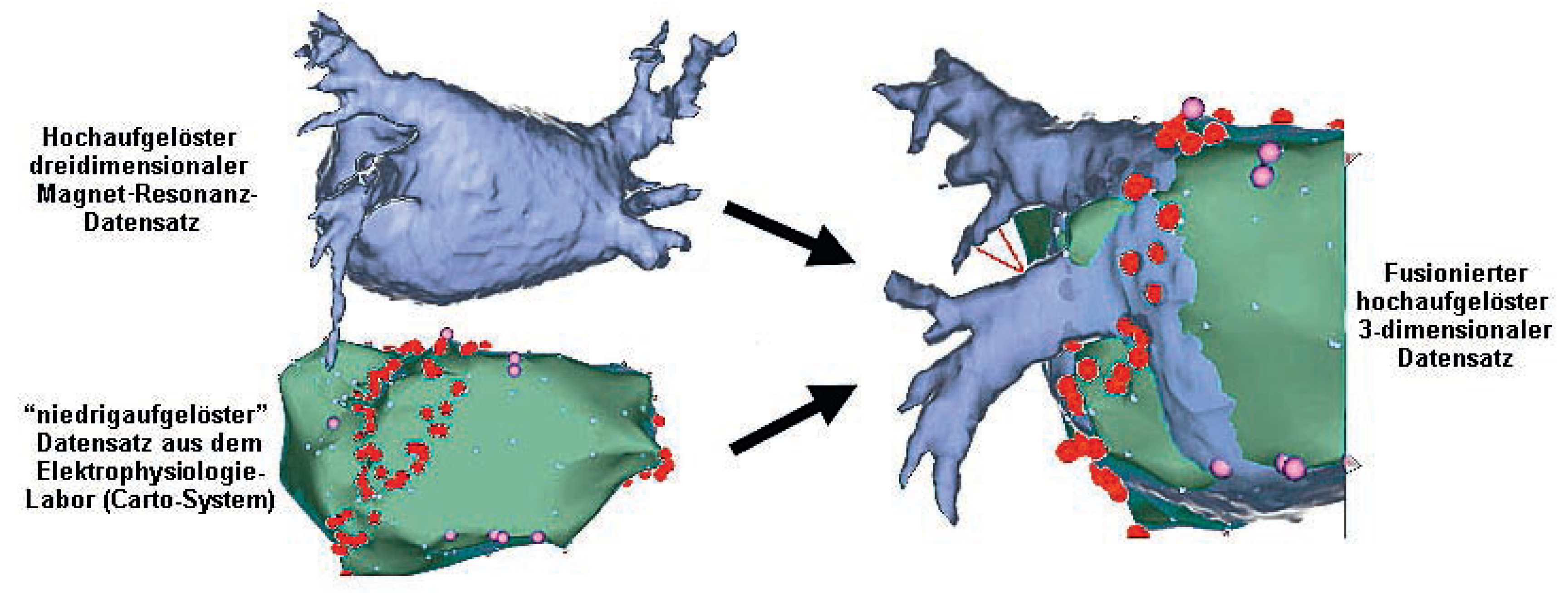

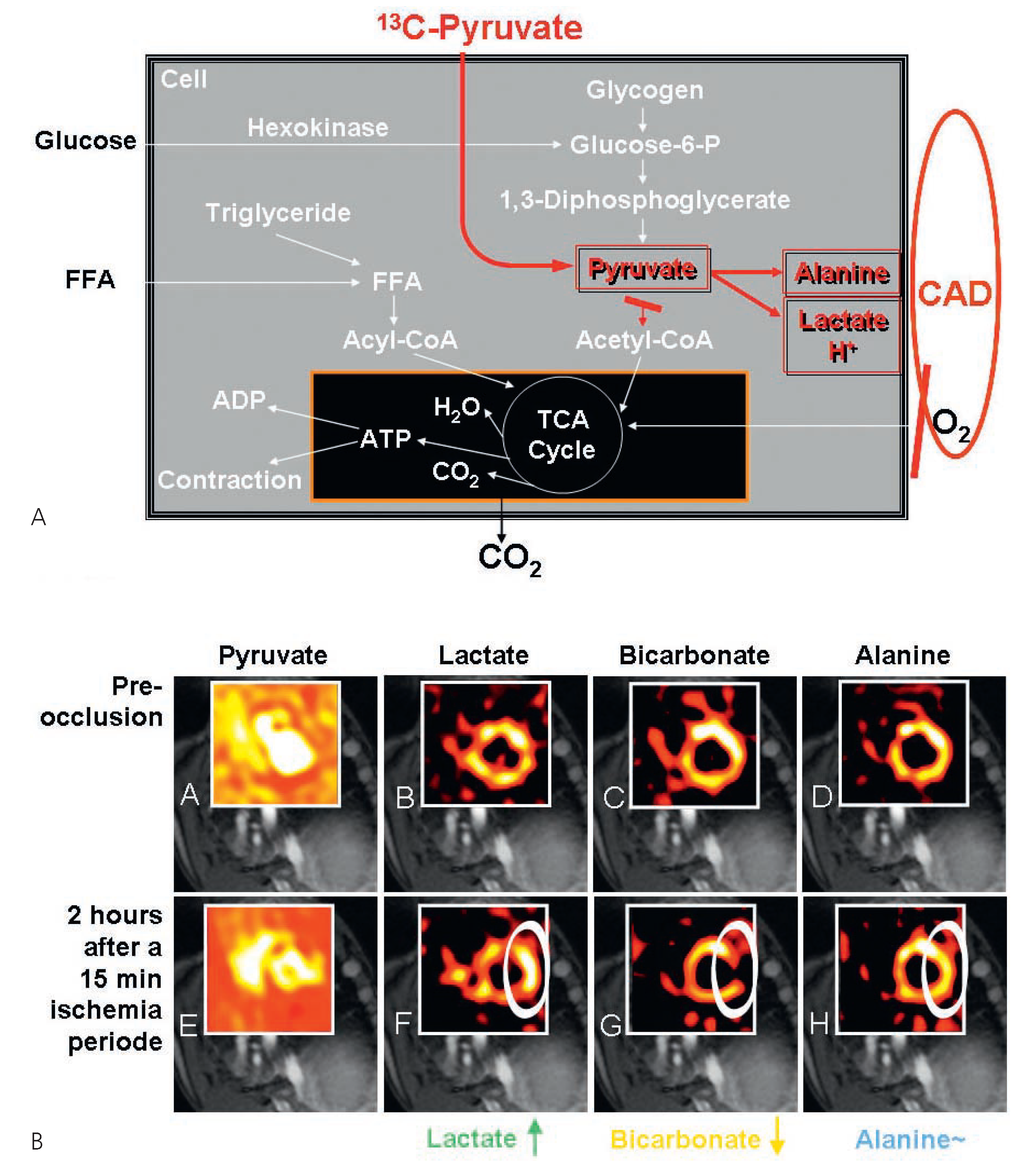

Das molekulare «Imaging»—die grosse Herausforderung

Schlussfolgerungen

Conflicts of Interest

References

- Ford, E.; Ajani, U.; Croft, J.; Critschley, J.; Labarthe, D.; Kottke, T. , et al. Explaining the decrease in US deaths from coronary disease, 1980–2000. N Engl J Med. 2007, 356, 2388–98. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Pitt, B.; Waters, D.; Brown, W.; van Boven, A.; Schwartz, L.; Title, L. , et al. Aggressive lipid-lowering therapy compared with angioplasty in stable coronary artery disease. N Engl J Med. 1999, 341, 70–6. [Google Scholar]

- Boden, W.E.; O’Rourke, R.A.; Teo, K.K.; Hartigan, P.M.; Maron, D.J.; Kostuk, W.J. , et al. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. N Engl J Med. 2007, 356, 1503–16. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Heart disease and stroke statistics. Update 2006. American Heart Association 2006.

- Heart disease and stroke statistics. Update 2005. American Heart Association 2005.

- Meyer, K.; Simmet, A.; Junker, C. Acute myocardial infarction and associated deaths in Switzerland—an approach to estimating incidence. Kardiovaskuläre Med. 2007, 10, 279–84. [Google Scholar]

- Fraser, A.; Buser, P.; Bax, J.; Dassen, W.; Nihoyannopoulos, P.; Schwitter, J. , et al. The future of cardiovascular imaging and non-invasive diagnosis. Eur Heart J. 2006, 27, 1750–3. [Google Scholar]

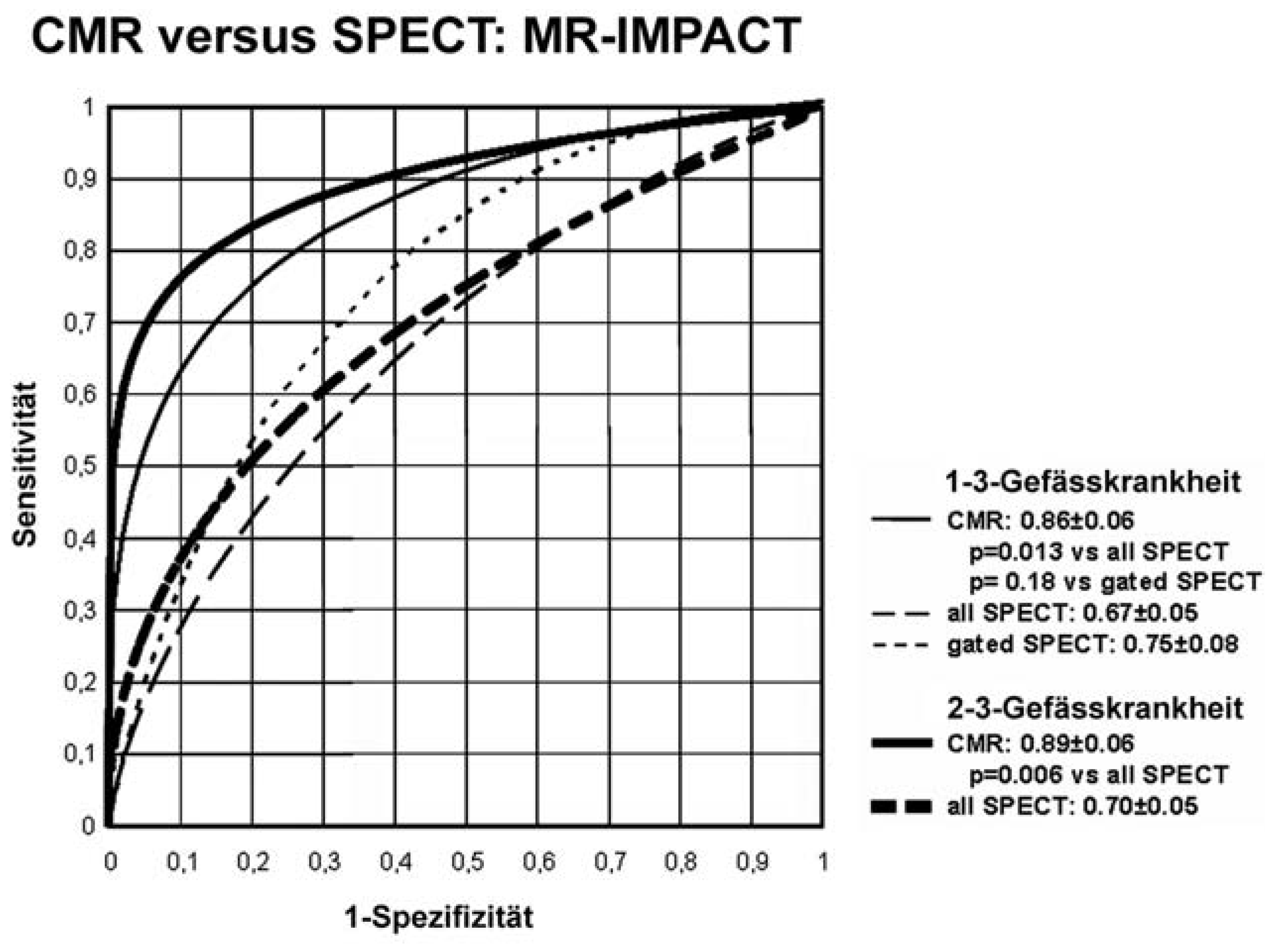

- Schwitter, J.; Bauer, W.; van Rossum, A.; Lombardi, M.; Al-Saadi, N.; Ahlstrom, H.; Dill, T.; Larsson, H.B.; Flamm, S.; Marquardt, M.; Johansson, L. MR-IMPACT: Comparison of myocardial perfusion imaging with single photon emission computed tomography in known or suspected coronary artery disease: A multicentre, multivendor dose finding study. Abstract: Clinical Trial Update. Eur Heart J 2005, 26, 329. [Google Scholar]

- Schwitter, J.; Wacker, C.M.; van Rossum, A.C.; Lombardi, M.; Al-Saadi, N.; Ahlstrom, H. , et al. MR-IMPACT: Magnetic resonance imaging for Myocardial Perfusion Assessment in Coronary Artery Disease Trial. Comparison of perfusion cardiac magnetic resonance with single photon emission computed tomography for the detection of coronary artery disease in a multicenter, multivendor, randomized Trial. Eur Heart J. 2008, 29, 480–9. [Google Scholar]

- Schwitter, J. Future strategies in the management of coronary artery disease. Future Cardiology. 2006, 2, 555–66. [Google Scholar] [CrossRef]

- Coles, D.R.; Smail, M.A.; Negus, I.S.; Wilde, P.; Oberhoff, M.; Karsch, K.R. , et al. Comparison of radiation doses from multislice computed tomography coronary angiography and conventional diagnostic angiography. J Am Coll Cardiol. 2006, 47, 1840–5. [Google Scholar] [CrossRef]

- National Research Council. Available online: www.nap.edu/cata- log/11340.html.

- Cardis, E.; Vrijheid, M.; Blettner, M.; Gilbert, E.; Hakama, M.; Hill, C. , et al. Risk of cancer after low doses of ionising radiation: retrospective cohort study in 15 countries. BMJ 2005, 331, 77–82. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Miller, J.M. on behalf of the Core64 investigators. Core64: coronary evaluation using multi-detector spiral CT angiography using 64 detectors: a multicenter international trial. Circulation. 2007; Abstract, Annual Scientific Meeting, American Heart Association, Chicago, USA.

- Kim, W.Y.; Danias, P.G.; Stuber, M.; Flamm, S.D.; Plein, S.; Nagel, E. , et al. Coronary magnetic resonance angiography for the detection of coronary stenoses. N Eng J Med. 2001, 345, 1863–9. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

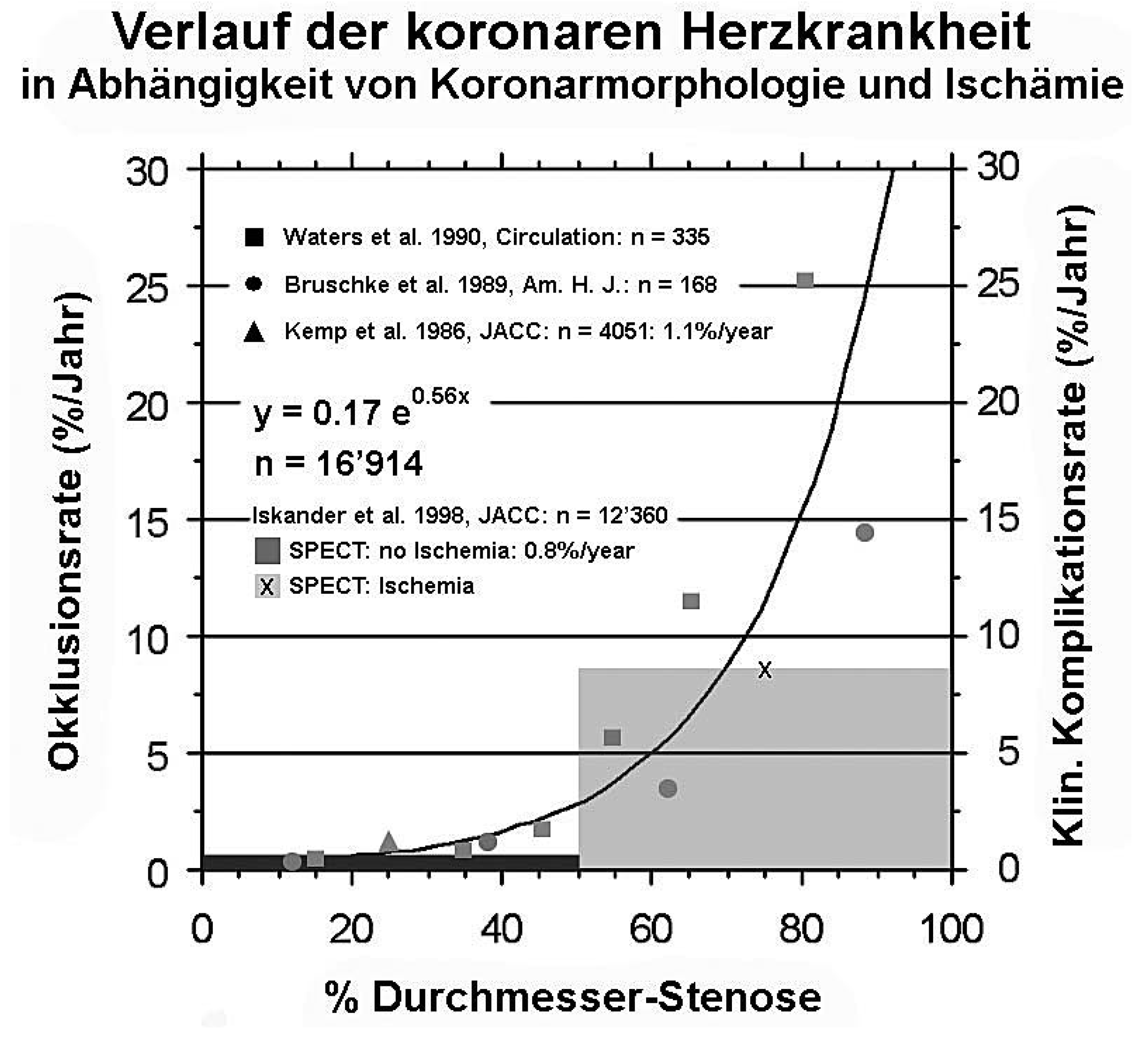

- Waters, D.; Lesperance, J.; Francetich, M.; Causey, D.; Theroux, P.; Chiang, Y.K. , et al. A controlled clinical trial to assess the effect of a calcium channel blocker on the progression of coronary atherosclerosis. Circulation. 1990, 82, 1940–53. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Bruschke, A.V.; Kramer, J.R., Jr.; Bal, E.T.; Haque, I.U.; Detrano, R.C.; Goormastic, M. The dynamics of progression of coronary atherosclerosis studied in 168 medically treated patients who underwent coronary arteriography three times. Am Heart J. 1989, 117, 296–305. [Google Scholar] [CrossRef]

- Kemp, H.; Kronmal, R.; Vlietstra, R.; Frye, R. Seven year survival of patients with normal or near normal coronary arteriograms: a CASS registry study. J Amer Coll Cardiol. 1986, 7, 479–83. [Google Scholar] [CrossRef]

- Iskander, S.; Iskandrian, A.E. Risk assessment using singlephoton emission computed tomographic technetium-99m sestamibi imaging. J Am Coll Cardiol. 1998, 32, 57–62. [Google Scholar] [CrossRef]

- Moses, J.; Leon, M.; Popma, J.; Fitzgerald, P.; Holmes, D.; O’Shaughnessy, C. , et al. Sirolimus-eluting stents versus standard stents in patients with stenosis in a native coronary artery. N Engl J Med. 2003, 349, 1315–23. [Google Scholar] [CrossRef]

- Razavi, R.; Hill, D.L.; Keevil, S.F.; Miquel, M.E.; Muthurangu, V.; Hegde, S. , et al. Cardiac catheterisation guided by MRI in children and adults with congenital heart disease. Lancet. 2003, 362, 1877–82. [Google Scholar] [CrossRef]

- Roguin, A.; Schwitter, J.; Vahlhaus, V.; Lombardi, M.; Brugada, J.; Vardas, P. , et al. Magnetic resonance imaging in individuals with pacemakers or implantable cardioverter-defibrillator systems. Europace. 2008. in press.

- Yamada, Y.; Izawa, H.; Ichihara, S.; Takatsu, F.; Ishihara, H.; Hirayama, H. , et al. Prediction of the risk of myocardial infarction from polymorphisms in candidate genes. N Engl J Med. 2002, 347, 1916–23. [Google Scholar] [CrossRef]

- Topol, E.; McCarthy, J.; Gabriel, S.; Moliterno, D.; Rogers, W.; Newby, L. , et al. Single nucleotide polymorphisms in multiple novel thrombospondin genes may be associated with familial premature myocardial infarction. Circulation. 2001, 104, 2641–4. [Google Scholar] [CrossRef]

- Frangioni, J.; Hajjar, R. In vivo tracking of stem cells for clinical trials in cardiovascular disease. Circulation. 2004, 110, 3378–84. [Google Scholar] [CrossRef]

- Schwitter, J. Myocardial perfusion imaging by cardiac magnetic resonance. J Nuc Cardiol. 2006, 13, 841–54. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Schwitter, J.; Oelhafen, M.; Wyss, B.M.; Kozerke, S.; Amann-Vesti, B.; Luescher, T.F. , et al. 2D-spatially-selective real-time magnetic resonance imaging for the assessment of microvascular function and its relation to the cardiovascular risk profile. J Cardiovasc Magn Reson. 2006, 8, 759–69. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Winter, P.; Morawski, A.; Caruthers, S.; Fuhrhop, R.; Zhang, H.; Williams, T. , et al. Molecular imaging of angiogenesis in earlystage atherosclerosis with alpha-v/beta3-integrin-targeted nanoparticles. Circulation. 2003, 108, 2270–4. [Google Scholar] [CrossRef]

- Wilson, S.H.; Herrmann, J.; Lerman, L.O.; Holmes, D.R., Jr.; Napoli, C.; Ritman, E.L. , et al. Simvastatin preserves the structure of coronary adventitial vasa vasorum in experimental hypercholesterolemia independent of lipid lowering. Circulation. 2002, 105, 415–8. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Zerhouni, E. Direktor National Institutes of Health, Key Lecture, Scientific Meeting ISMRM, Seattle, Kanada, 2006.

|

|

|

© 2008 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.

Share and Cite

Schwitter, J. Kardiologie: Quo Vadis? -Die Zukunft der Bildgebung. Cardiovasc. Med. 2008, 11, 303. https://doi.org/10.4414/cvm.2008.01361

Schwitter J. Kardiologie: Quo Vadis? -Die Zukunft der Bildgebung. Cardiovascular Medicine. 2008; 11(10):303. https://doi.org/10.4414/cvm.2008.01361

Chicago/Turabian StyleSchwitter, Jürg. 2008. "Kardiologie: Quo Vadis? -Die Zukunft der Bildgebung" Cardiovascular Medicine 11, no. 10: 303. https://doi.org/10.4414/cvm.2008.01361

APA StyleSchwitter, J. (2008). Kardiologie: Quo Vadis? -Die Zukunft der Bildgebung. Cardiovascular Medicine, 11(10), 303. https://doi.org/10.4414/cvm.2008.01361