«Das Versprechen auf Unsterblichkeit genügt, um eine Religion auf die Beine zustellen.»—Elias Canetti

Der Traum von der Unsterblichkeit hat das Denken der Menschen von Anbeginn be- herrscht. Der durch Krankheit und Alter be- dingte Verfall, die zunehmende Funktionsein- schränkung der Organe wird zwar als Schick- sal hingenommen, dennoch versuchte man im Jungbrunnen, den Lucas Cranach der Ältere (

Abb. 1) und andere Künstler über Jahrhun- derte beschrieben und darstellten, Hoffnung zu finden. Die Medizin hat seit der Renais- sance und der Aufklärung vieles geleistet, um Krankheit und Tod von uns abzuwenden. Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahrhun- derten beeindruckend gestiegen und beträgt heute in den westlichen Ländern für Männer gegen 80 und für Frauen sogar über 80 Jahre. Dennoch sind die Wirkungen auch der moder- nen Medizin in vielen Bereichen beschränkt. Gewiss, dank der modernen Chirurgie können heute auch schwerste Unfälle überlebt wer- den, die Seuchen der Vergangenheit sind durch Antibiotika heilbar geworden; die Er- krankungen allerdings, die uns heute plagen, die chronischen Leiden wie Atherosklerose, Rheuma, Osteoporose und Alzheimer lassen sich bestenfalls behandeln, aber nie heilen.

Die Herzinsuffizienz hat in den letzten Jahren an Bedeutung stark zugenommen. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzufüh- ren: So zeigt sich darin die Überalterung der Gesellschaft, die sinkende Sterblichkeit bei Myokardinfarkten (was zu einem immer zahlreicheren Überleben von Patienten mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion führt) und schliesslich auch die Hypertonie- behandlung, welche zwar Hirnschläge deutlich vermindert hat, aufgrund der eher mässigen als guten Blutdruckeinstellung bei vielen Patienten über die Jahre aber eine Funk- tionseinschränkung des linken Ventrikels be- wirkt. Obschon uns zur Behandlung dieser Erkrankung zahlreiche Mittel zur Verfügung stehen, insbesondere die ACE-Hemmer und Angiotensin-Rezeptor-Antagonisten, die Beta- blocker und Aldosteron-Antagonisten, bleibt die Mortalität bei Herzschwäche weiterhin hoch. Die Herztransplantation hat uns vor Au- gen geführt, dass letztlich nur der Ersatz des Organs eine wirksame Behandlung darstellt. So sind Patienten nach einer erfolgreichen Herztransplantation in der Regel wieder voll- umfänglich leistungsfähig und verfügen über eine normale linksventrikuläre Funktion, ein Therapieziel, von dem die medikamentöse Be- handlung nur träumen kann. Dennoch hat sich die Herztransplantation nicht im erwünschten Umfange durchgesetzt, zum einen, weil sie aufwendig, teuer und mit vielen Ne- benwirkungen behaftet ist, zum anderen, auch weil die Organspendefreudigkeit unserer Be- völkerung sich deutlich unter den Erwartun- gen hält.

Die regenerative Medizin versucht von der Herztransplantation zu lernen und eine Er- neuerung des kranken Organs Wirklichkeit werden zu lassen—die Idee des Jungbrunnens lebt. Die Frischzelltherapie mit Gewebe ande- rer Spezies wie sie 1931 der Genfer Arzt und Sanatoriumsdirektor Paul Niehans (1882–1971) entwickelte, war ein erster, wenn auch naiver Ansatz in diesem Bereich und ist denn auch kläglich gescheitert. Mit der Entdeckung von Stammzellen in unserem Körper aller- dings hat sich die Möglichkeit einer Zellthera- pie für verschiedene Erkrankungen eröffnet. In der Onkologie ist die Behandlung der Leuk- ämie mit autologer Knochenmarktransplan- tation heute zu einer Standardmethode mit beeindruckendem Erfolg geworden. Warum also nicht ein neues Herz oder eine neue Niere aus den eigenen Stammzellen?

In der Kardiologie wurden für die Behand- lung der linksventrikulären Dysfunktion nach Herzinfarkt oder aufgrund anderer Erkran- kungen zwei Ansätze verwendet:

- –

Behandlung mit autologen Stammzellen aus dem Knochenmark oder dem zirkulie- renden Blut (

Abb. 2).

- –

Verwendung von im Gewebe residierenden Stammzellen, welche aus Biopsien des Muskelgewebes gewonnen und gezüchtet werden.

Abbildung 2.

Aus dem Knochenmark stammende autologe Stammzelle eines Patienten.

Abbildung 2.

Aus dem Knochenmark stammende autologe Stammzelle eines Patienten.

Abbildung 3.

Technik der intrakororaren Injektion von Stammzellen bei kardialen Patienten.

Abbildung 3.

Technik der intrakororaren Injektion von Stammzellen bei kardialen Patienten.

Die Verwendung embryonaler Stammzellen, welche möglicherweise das grösste Potenzial in diesem Zusammenhang bieten, ist aus tech- nischen und ethischen Gründen zurzeit aus- serhalb der Diskussion.

Vor allem die Gruppe um Philipp Mena- sché, Paris, hat versucht, durch Gewinnung von pluripotenten Zellen, welche sich im quer- gestreiften Muskel, auch des Menschen, fin- den, Patienten mit eingeschränkter linksven- trikulärer Funktion zu behandeln. Dabei wur- den diese Zellen durch eine Muskelbiopsie, meist im Oberschenkel, entnommen und in Speziallabors isoliert und anschliessend kulti- viert. Die so gewonnenen Zellen wurden in der Folge während einer offenen Herzoperation in die Gebiete des Myokards injiziert, welche auf- grund narbiger oder anderer Veränderungen die ausgeprägteste Einschränkung der Kon- traktilität zeigten. Erste Fallbeschreibungen und kleinere unkontrollierte Serien berich- teten über zum Teil beeindruckende Erfolge. Allerdings wurden diese Ergebnisse nicht nur wegen der fehlenden Kontrollgruppe, sondern auch der Tatsache, dass meist gleichzeitig auch Bypässe angelegt wurden, mit Vorsicht aufgenommen. Die jüngste MAGIC-Studie hat mit diesem Ansatz über 200 Patienten re- krutiert und wurde vor kurzem abgebrochen. Inoffizielle Informationen weisen darauf hin, dass keine klinisch signifikante Wirkung nachgewiesen werden konnte, ja bei einigen Patienten sogar Rhythmusstörungen auftra- ten (über welche schon früher berichtet wurde). Aufgrund dieser Ergebnisse dürfte dieser Ansatz wohl in Zukunft nicht zu einem viel versprechenden klinisch tauglichen Ver- fahren bei Patienten mit Herzinsuffizienz führen.

Der zweite Ansatz geht davon aus, dass durch eine Infusion von autologen Stammzel- len aus dem Knochenmark oder dem zirkulie- rendem Blut die Durchblutung und/oder links- ventrikuläre Funktion bei Patienten nach ei- nem Herzinfarkt verbessert werden könnte. Als erster hat Bodo E. Strauer in Düsseldorf bei einer unkontrollierten Serie von 10 Pa- tienten intrakoronar solche Zellen infundiert (

Abb. 2) und aufgrund angiographischer Da- ten und einzelner PET-Untersuchungen nahe gelegt, dass damit die Durchblutung und Funktion des linken Ventrikels verbessert würde [

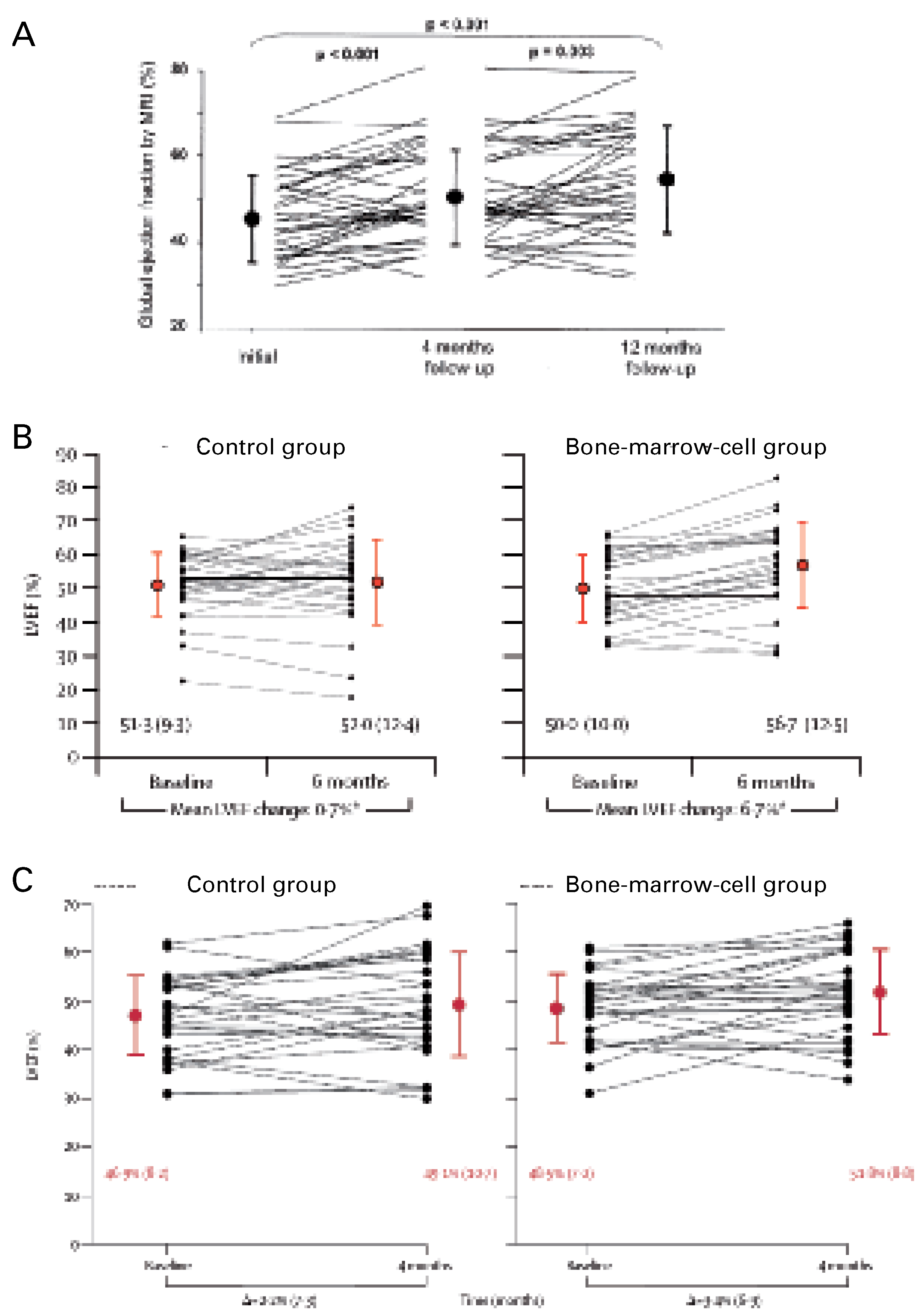

1]. Die Gruppe um Andreas M. Zeiher aus Frankfurt konnte diese Beobachtungen bestätigen (TOPCARE-AMI-Studie) [

2] und berichtete über eine etwa 5prozentige Verbes-serung der linksventrikulären Auswurffrak- tion (

Abb. 4A). Allerdings wurde auch in die- ser Untersuchung keine Randomisierung vor- genommen, vielmehr die Wirkungen einer Stammzellinfusion mit einer historischen Kontrollgruppe verglichen, was die Interpre- tation dieser Ergebnisse sicher beschränkte. Die erste, nicht blind randomisierte Studie (BOOST aus Hannover) untersuchte 60 Pa- tienten nach einem Herzinfarkt. Dabei wur- den 30 Patienten mit aus ihrem Knochenmark gewonnenen Stammzellen behandelt und 30 konventionell behandelte Patienten dienten als Kontrolle. Wiederum liess sich im Ver- gleich zur Kontrollgruppe eine rund 6prozen- tige Verbesserung der linksventrikulären Aus- wurffraktion [

3] und der diastolischen Funk- tion [

4] nachweisen. Die soeben veröffent- lichten 18-Monate-Ergebnisse zeigten aller- dings keinen Unterschied mehr zwischen den zwei Behandlungsgruppen (Verbesserung der linksventrikulären Auswurffraktion von 5,9% nach Stammzellen und 3,1% in der Kontroll- gruppe) [

5]. Auch zeigten die MRI-Befunde keine Zunahme der linksventrikulären Masse. Die bisher grösste randomisierte Studie, die sog. REPAIR-AMI-Studie, welche in Frankfurt koordiniert zusammen mit Zürich und ver- schiedenen deutschen Zentren durchgeführt wurde, zeigte 6 Monate nach Infusion von Stammzellen in die «infarct related artery» wiederum eine statistisch signifikante Erhö- hung der linksventrikulären Auswurffraktion von etwa 4% ([

8];

Abb. 4). Interessanterweise war die Verbesserung der linksventrikulären Auswurffraktion besonders deutlich (8%) bei Patienten, welche sieben und mehr Tage nach dem Infarkt die Zellen erhalten hatten, wäh-rend die Wirkung bei denjenigen Patienten, bei welchen die Zellen am ersten oder zweiten Tag infundiert worden waren, nicht signifi- kant blieb. Dies hat die Autoren veranlasst, diese Ergebnisse dahingehend zu interpre- tieren, dass unmittelbar nach dem Infarkt auf- grund des Reperfusionsschadens ein für die Stammzellen ungünstiges Milieu vorherrscht, welche ihre Wirkung vermindert oder sogar ihr Absterben veranlasst. Interessanterweise liess sich weiter nachweisen, dass die Verstär- kung der linksventrikulären Auswurffraktion bei schwer eingeschränkter systolischer Funk- tion am ausgeprägtesten war und umgekehrt bei nur leicht verminderter Auswurfsfraktion nicht signifikant blieb. Diese Ergebnisse der deutsch-schweizerischen REPAIR-AMI-Studie wurden allerdings durch zwei weitere Unter- suchungen aus Belgien und Skandinavien in Frage gestellt. An der Universität Leuven wurden ebenfalls 67 Patienten nach Infarkt doppel-blind randomisiert mit Stammzellen (n = 33) oder Plazebo (n = 34) innerhalb von 24 Stunden behandelt [

6]; in dieser Studie konnte insgesamt trotz Verwendung der sen- sitiven MRI-Technik im Gegensatz zu den früheren Studien keine Verbesserung der linksventrikulären Funktion beobachtet wer- den. Allerdings fand sich eine Verbesserung der Mikrozirkulation und der regionalen Funktion im Infarktbereich. An dieser Studie wurde nicht nur die recht frühe Gabe der Stammzellen nach dem akuten Ereignis, son- dern auch die geringe Zahl verabreichter Zellen kritisiert und für das negative Ergebnis verantwortlich gemacht.

Die norwegische ASTAMI-Studie unter- suchte 101 Patienten mit akutem Vorderwand- STEMI. Dabei wurden 5–8 Tage nach koro- narer Revaskularisation 52 Patienten mit aus Knochenmark gewonnenen Stammzellen be- handelt. Die übrigen 49 Patienten dienten als Kontrollgruppe. Das Studien-Design war so- mit nicht doppelblind randomisiert. Die links- ventrikuläre Auswurffunktion nahm nach 6 Monaten in beide Gruppen gleich zu [

9].

Wie vor Jahren mit der Gen-Therapie zeichnet sich auch mit in der Stammzellthera- pie nach ersten ermutigenden Ergebnissen die Gefahr einer vorzeitigen Entmutigung und Enttäuschung ab. In der Tat ist es aufgrund des oben Ausgeführten immer noch schwierig abzuschätzen, ob wirklich eine klinisch nach- weisbare und für den Verlauf der Erkrankung nützliche Wirkung vorliegt. Zweifelsohne wäre eine 5–10prozentige Verbesserung der Funktion der linken Herzkammer—wie sie etwa bei Herzinsuffizienz mit dem Betablok- ker Carvedilol oder gewissen Patienten nach Implantation eines biventrikulären Schritt- machers zu beobachten ist—klinisch und pro- gnostisch relevant. Neben den grundsätz- lichen Fragen der Wirksamkeit insgesamt und der richtigen Anzahl Zellen (Dosis) ist weiter auch zu untersuchen, ob—ähnlich wie beim biventrikulären Schrittmacher—nur gewisse Subgruppen von Patienten von dieser neuen Zelltherapie profitieren könnten. Vielleicht sind es diejenigen Patienten mit besonders schlechter Funktion nach Infarkt oder gar die-jenigen mit nicht-transmuralen Narben, bei welchen die infundierten Zellen auch wirklich ins Gebiet der Schädigung gelangen können. Es ist nun entscheidend, diese Fragen zu be- antworten und gleichzeitig auch in experimen- tellen Untersuchungen mehr über diese neue Therapie zu lernen. Sicher aber sollte verhin- dert werden, dass nun aus pekuniären oder Prestige-Gründen ausserhalb wissenschaft- lich und ethisch hochstehenden Protokollen diese neue Behandlung Patienten als neue Hoffnung angeboten wird. Sind die Stamm- zellen in der Kardiologie der erhoffte Jung- brunnen oder eine falsche Hoffnung? Eine be- rechtigte Hoffnung gewiss, doch als solche noch keineswegs eine etablierte Behandlung für den Alltag.