Zusammenfassung

Angeborene Herzfehler sind ein Kontinuum vom fetalen Leben bis ins Erwachsenenalter mit verschiedenen Aspekten. Die Herzfehler der meisten Kinder wurden und werden nur repariert und nicht korrigiert oder sogar geheilt. Aufgrund der grossen Fortschritte in der Medizin überleben heute über 90% der Kinder mit komplexen Herzfehlern das Kindesalter und werden erwachsen. Die Anzahl Erwachsener mit angeborenen Herzfehlern ist heute grösser als die Zahl der Kinder und Jugendlichen—die Zahl wächst in den nächsten Jahren weiter. Heute ereignen sich mehr Todesfälle bei Erwachsenen als bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern. Angeborene Herzfehler sind eine chronische Erkrankung und die Komplexität ihrer Probleme erfordern neben einem klar strukturierten Betreuungskonzept auch eine Förderung der Aus- und Weiterbildung der Kardiologen in angeborenen Herzfehlern, die weitere Etablierung des dreistufigen Betreuungskonzeptes und insbesondere auch die Erkenntnis bei den Entscheidungsträgern an den grossen Kliniken, Universitäten und in der Politik, dass bei den Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern eine grosse Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Bedürfnissen und den vorhandenen Strukturen besteht, die Bedürfnisse weiter steigen werden und entsprechende strukturelle and personelle Ressourcen zur Verbesserung der Betreuung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Gesellschaft investiert sehr viel in die ausgezeichnete Behandlung der Kinder mit angeborenen Herzfehlern. Wenn diese Kinder erwachsen werden, werden sie Patienten zweiter Klasse—das darf nicht sein.

Schlüsselwörter: angeborene Herzfehler; Management; Kompetenzzentrum; Betreuungskonzept

Einleitung

Die grossen Fortschritte in der Medizin während der letzten 50 Jahre führten zu einer eindrücklichen Verbesserung der allgemeinen Lebenserwartung. Diese Fortschritte haben aber auch eine neue Population von Erwachsenen geschaffen, denen die Ärzte der Erwachsenenmedizin früher nicht oder sehr selten begegneten, heute aber eine grosse Herausforderung sind: Erwachsene mit zystischer Lungenfibrose, Stoffwechselkrankheiten oder mit angeborenen Herzfehlern. Die angeborenen Herzfehler sind die häufigsten angeborenen Erkrankungen und präsentieren sich mit einer Vielfalt von Fehlbildungen, Morphologien und Pathophysiologen, so dass neben einem Betreuungsnetz ein multidisziplinäres Team mit speziell aus- und weitergebildeten Ärzten für eine kompetente Betreuung notwendig ist, um den komplexen Problemen und hohen Anforderungen gerecht werden.

Angeborene Herzfehler: Gestern—Heute—Morgen

Kinder mit einfachen Herzfehlern erreichen auch ohne Eingriffe das Erwachsenenalter und waren immer Patienten der Erwachsenenmedizin. Die Morbidität und Mortalität von Kindern mit komplexen Herzfehlern waren bis vor wenigen Jahrzehnten aber sehr hoch, so dass viele von ihnen in den ersten Lebensjahren verstarben und das Erwachsenenalter nie oder selten erreichten. Die Verbesserung des Überlebens und die Erfolgsgeschichte von Kindern mit angeborenen Herzfehlern gründen in den gemeinsamen Anstrengungen und grossartigen Fortschritte der Herzchirurgie, Herzanästhesie, Intensivmedizin, Kinderkardiologie sowie in der verbesserten invasiven und nichtinvasiven Diagnostik und Therapie.

Die Kinderherzchirurgie oder die Chirurgie der angeborenen Herzfehler begann vor knapp 70 Jahren mit der Operation der Aortenisthmusstenose und dem Verschluss des Ductus arteriosus; für diese Eingriff war keine Herz-Lungen-Maschine notwendig [

1,

2]. Erst die Entwicklung und dann die erste erfolgreiche Anwendung der Herz-Lungen-Maschine im Jahre 1953 durch John Gibbon Jr ermöglichte den Zugang ins Herzinnere und eröffnete den Herzchirurgen ganz neue Perspektiven: die intrakardiale Reparatur von Herzfehlern. Lillehei reparierte bereits ein Jahr später als erster im Jahre 1954 einen Patienten mit Tetralogie nach Fallot [

3]. Innovative Herzchirurgen, die Verbesserung der Technik, die Fortschritte der Herzanästhesie, die Einführung der Intensivstation u.a. führte zu einer revolutionären Entwicklung: bis anhin komplizierte, einer Reparatur nicht zugängliche Herzfehler konnten repariert und den Kindern ein Überleben ins Erwachsenenalter ermöglicht werden [

3,

4,

5,

6,

7]. Während vor 60 Jahren nur 20% der Kinder mit einem komplizierten Herzfehler überlebten, erreichen heute 90% und mehr das Erwachsenenalter [

8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17]. Die Techniken wurden und werden dauernd adaptiert und verbessert, so dass sich auch innerhalb einer diagnostischen Gruppe (z.B. Tetralogie nach Fallot, Fontan-Operation) eine sehr heterogene Population präsentiert und sich das Spektrum von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern auch in Zukunft dauernd ändert. Die Entwicklungen in der interventionellen Kardiologie (z.B. perkutane Implantation von Pulmonalklappen, interventioneller Verschluss von Vorhofseptumdefekten) werden das Spektrum der Komplikationen nochmals beeinflussen. Die revolutionäre Entwicklung auf dem Gebiet der angeborenen Herzfehler ist letztlich ein Erfolg der medizinischen Gemeinschaft: sie wurde nur durch gleichzeitige Fortschritte der Herzanästhesie und -chirurgie, der Einführung der Intensivstation und der Verbesserung der bildgebenden Diagnostik ermöglicht.

Eine neue Population—Eine Weltweite Herausforderung

Die Anzahl Erwachsener mit einem angeborenen Herzfehler ist entscheidend zur Berechnung der strukturellen und personellen Ressourcen. Die Gesamtinzidenz angeborener Herzfehler beträgt 0,8–1%. Die Inzidenz von mittelschweren und schweren kongenitalen Vitien, die eine Betreuung durch einen in angeborenen Herzfehlern ausgebildeten Kardiologen benötigen, beträgt 0,6% (6/1000 Lebendgeburten) [

18]. In der

Schweiz befinden sich

10 000–11 000 Erwachsene, die eine Betreuung an einem spezialisierten Zentrum bzw. bei speziell in angeborenen Herzfehlern ausgebildeten Kardiologen benötigen, wenn Berechnungen mit denselben Annahmen wie für die USA und Kanada gemacht werden [

13]. Jedes Jahr wächst diese Zahl um

230–250 Patienten. Zu dieser grossen Zahl addieren sich nochmals ca. 9000 Erwachsene, die einer niedrigen Risiko-Gruppe angehören. Somit werden in der Schweiz ca.

20 000 Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler geschätzt. Wie in Europa und Amerika erhalten auch in der Schweiz nur ca. 20–30% der Erwachsenen Betreuung durch den Spezialisten [

19]. Wo ist die grosse Zahl der Patienten, die nicht an ein Zentrum angeschlossen sind? Sie befinden sich überall und sind keinem Betreuungskonzept angeschlossen. Viele dieser Patienten erscheinen nicht selten als Notfälle in den spezialisierten Kliniken [

20].

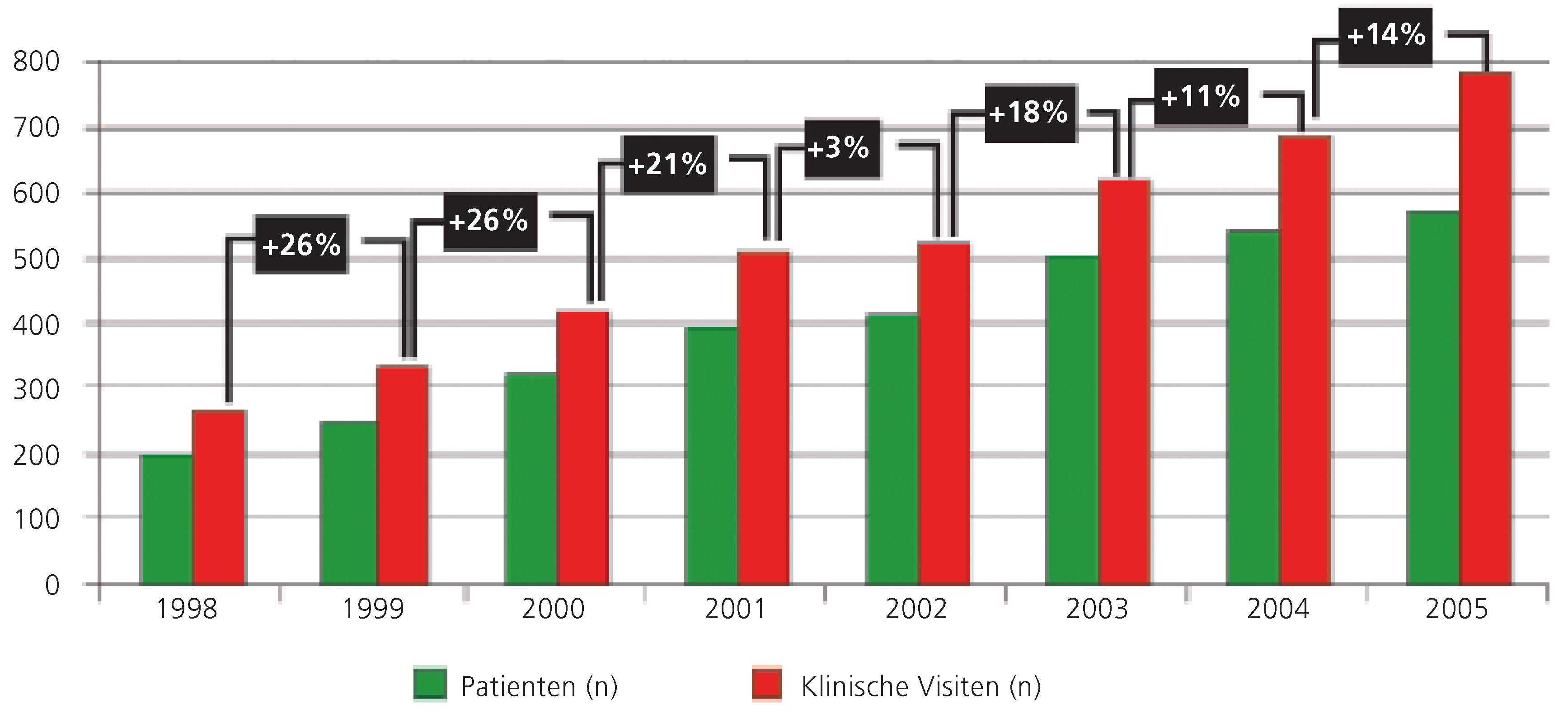

Die Population von Erwachsenen mit einem angeborenen Herzfehler ist heute grösser als jene von Kindern und Jugendlichen. Weltweit—auch in der Schweiz—wird die Anzahl Erwachsener in den nächsten Jahren weiter wachsen, während die pädiatrische Population stabil bleibt. Die rasche Steigerung der ambulanten Kontrollen am Universitätsspital Zürich reflektiert die wachsenden Bedürfnisse bezüglich struktureller und personeller Ressourcen (

Figure 1).

Eine Chronische Erkrankung mit Komplexen Problemen

Die Anatomie und Morphologie sowie die Pathophysiologie des Kreislaufsystems sind komplex und erfordern Spezialkenntnisse. Zudem ist die Morbidität von Erwachsenen mit einem angeborenen Herzfehler vielschichtig, die nicht nur auf das kardiovaskuläre System beschränkt ist: Rhythmusstörungen, Herzinsuffizienz, Reoperationen, vorzeitiger Tod (plötzlicher Tod), Endokarditis, Hirnabszess, zerebrovaskulärer Insult, Blutungen, Lungenblutungen, psychosoziale Probleme u.a. [

9,

10,

11,

12,

14,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30]. Die meisten Todesfälle bei angeborenen Herzfehlern ereignen sich heute bei Erwachsenen und nicht bei Kindern oder Jugendlichen [

9]. Psychische Traumen in der Kindheit und Jugend hinterlassen für uns nicht sichtbare, nichtchirurgische Narben. Die wiederholten Hospitalisationen, Aufenthalte auf der Intensivstation, Operationen, Ängste und Bedrohung durch Schmerz und Tod, Fernbleiben von der Schule/Kameraden verursachen psychosoziale Probleme und Barrieren im Alltag und werden häufig vernachlässigt oder nicht erkannt: Ängste über die ungewisse Zukunft (medizinische Probleme, vorzeitiger Tod), Probleme beim Abschliessen von Versicherungen, Familienplanung etc.

Viele Frauen mit angeborenen Herzfehlern haben das gebärfähige Alter erreicht und wollen eine Familie gründen. Neben der antikonzeptionellen Beratung sind auch die präkonzeptionelle Beratung bezüglich einer Schwangerschaft und Geburt, die Risikostratifizierung und ein Managementplan während der Schwangerschaft und Geburt ein integraler Bestandteil der Betreuung [

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37].

Ein angeborener Herzfehler ist eine chronische Erkrankung und muss als solche endlich erkannt werden. Dieses Konzept einer chronischen Erkrankung mit entsprechender Morbidität und Mortalität hat tiefgreifende Implikationen bei der Ausarbeitung eines Betreuungsplans, damit die komplexen Bedürfnisse angemessen respektiert werden.

Weltweiter Betreuungsnotstand

Ein ausgezeichnetes, flächendeckendes Netz von Universitätskliniken, Kinderkliniken und Kinderkardiologen garantiert die Betreuung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen nicht nur in der Schweiz, sondern in allen westlichen Industrieländern. Ein solches Netz fehlt für angeborene Herzfehler in der Erwachsenenmedizin, womit viele Adoleszente in eine Versorgungslücke fallen [

9,

16,

38,

39]. Die grosse Anzahl der Erwachsenen mit einem angeborenen Herzfehler ist aber bereits hier! Die Erwachsenenmedizin und die Politik stehen vor einem scheinbar unlösbaren Problem, weil die Entscheidungsträger während Jahren das Problem nicht erkannten oder nicht erkennen wollten, sich nicht für diese Patienten interessierten, keine entsprechenden Versorgungsstrukturen schafften und andere Prioritäten setzten, obwohl immer wieder auf das Problem aufmerksam gemacht wurde [

8,

14,

40,

41,

42,

43,

44,

45]. Die Gründe sind vielschichtig: Ärzte und Patienten waren und sind teils immer noch in der Fehlannahme, der Herzfehler sei nach der Operation korrigiert, das Problem weitgehend gelöst und die Kinder seien geheilt; die Betreuung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern ist viel aufwendiger als von jenen mit erworbenen Herzerkrankungen; die finanzielle Entschädigung ist für die erbrachte Leistung nicht adäquat; spezielle Kenntnisse und Weiterbildung werden benötigt; die im Vergleich zu erworbenen Krankheiten relativ kleine, aber steigende Zahl von Patienten mit angeborenen Herzfehlern ist kein Markt.

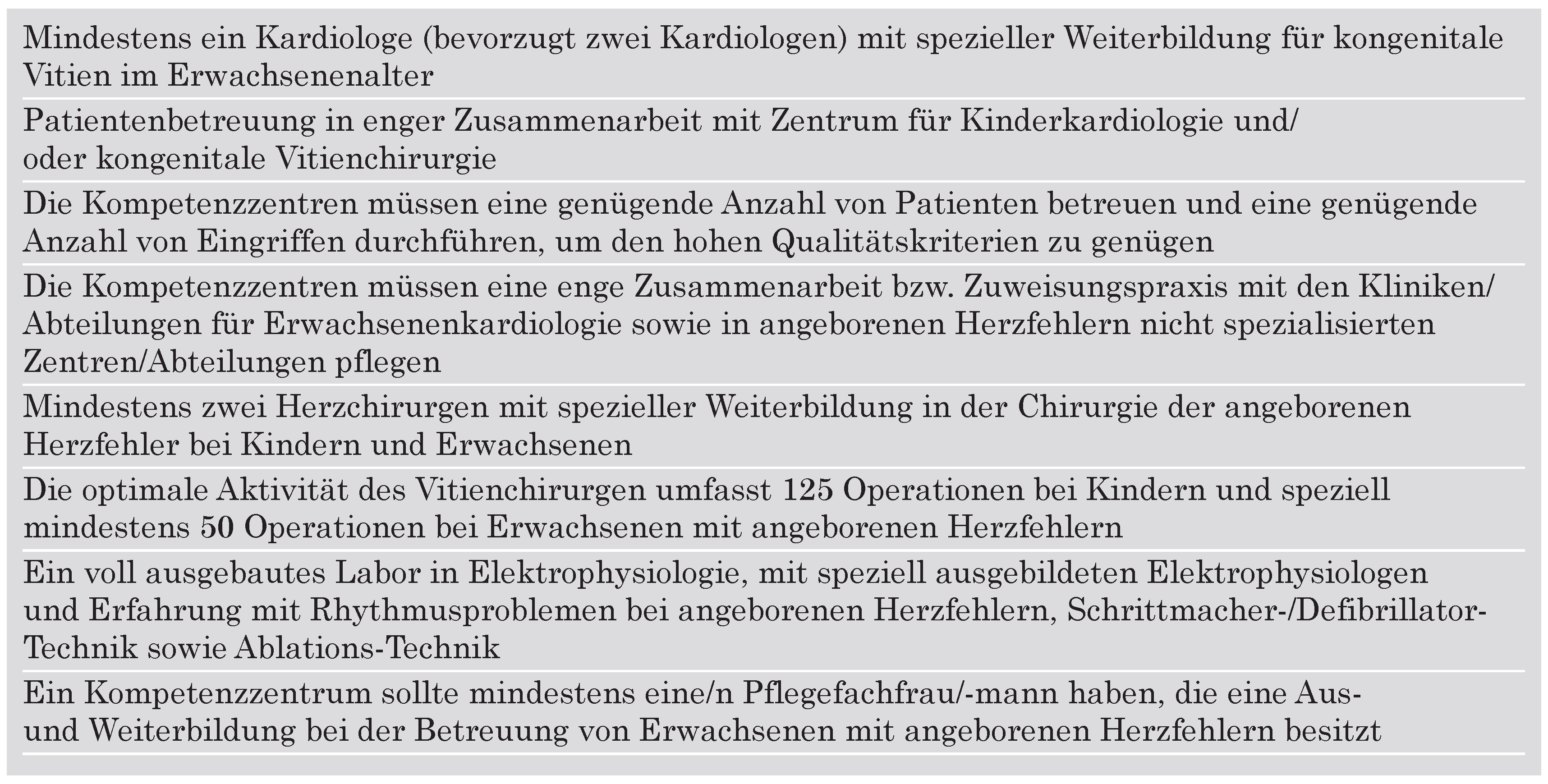

Viele Kliniken in Europa haben das Feld der angeborenen Herzfehler entdeckt und beginnen Sprechstunden für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern anzubieten, obwohl aufgrund internationaler Empfehlungen sowohl die strukturellen und personellen Voraussetzungen suboptimal oder nicht erfüllt sind. In Europa erfüllen nur 19% der spezialisierten Zentren die definierten Standards für eine optimale Struktur eines spezialisierten Zentrums (

Table 1) [

39]. Einzelne Punkte dieser Kriterien sind diskutabel, andere sind aber essentiell. Entscheidend für ein Kompetenzzentrum sind der in Vitien spezialisierte Kardiologe und Herzchirurge, ein grosses Patientenvolumen und eine grosse Anzahl von Eingriffen. In Nordamerika, Japan und Europa bestehen nur wenige Zentren [

46]. Einzelne Länder mit ihren Zentren, z.B. Kanada, haben gegenüber anderen Ländern grosse Vorarbeit geleistet und stehen als Modell, wie die Struktur dieser Zentren und flächendeckende Betreuung organisiert sein kann.

Weltweiter Mangel an Qualifizierten Ärzten—Ein Scheinbar Unlösbares Dilemma

Die meisten Patienten werden weltweit von Ärzten betreut, die eine ungenügende oder keine Erfahrung in der Betreuung dieser Patienten vorweisen [

9,

38,

45,

47]. Die neue Population von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern passt auch nicht mehr in die traditionelle Teilung der Aus- und Weiterbildung, die die pädiatrische Kardiologie und Erwachsenen-Kardiologie vor Jahrzehnten trennte. Die Erwachsenen-Kardiologen sind auf dem Weg zum Facharzt ohne zusätzliche spezielle Weiterbildung nicht für das breite Spektrum und die Komplexität der Probleme dieser Patienten vorbereitet, während die Kinderkardiologen mit den speziellen Problemen der Erwachsenenmedizin nicht vertraut sind. Die Betreuung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern wurde bis anhin in vielen Ländern durch motivierte und besonders in der Disziplin engagierte Ärzte und Zentren gewährleistet, die sich den komplexen medizinischen Problemen und psychosozialen Herausforderungen stellten. Eine organisierte, strukturierte Weiterbildung für Kardiologen und ein Betreuungskonzept ist in vielen Ländern noch nicht etabliert [

9,

14,

42,

43,

44,

45].

Eine interdisziplinäre Task-Force publizierte kürzlich in Deutschland nach Abstimmung der beteiligten Fachgesellschaften Leitlinien zur Qualitätsverbesserung der interdisziplinären Versorgung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern [

38]. Neben Empfehlungen für Strukturen der interdisziplinären Versorgung und Leitlinien für die Behandlung wurde auch ein Vorschlag von Curricula für die Fort- und Weiterbildung von Ärzten auf dem Gebiet der angeborenen Herzfehler ausgearbeitet. Wenn die Anzahl Erwachsener betrachtet wird, die eine spezialisierte Betreuung erfordern, steht die Erwachsenenmedizin heute vor einem scheinbar unlösbaren Problem. Wir müssen dringend junge, geeignete Ärzte für das Spezialgebiet der angeborenen Herzfehler motivieren und sie ausbilden!

Weiter- und Fortbildung

Das Gebiet der angeborenen Herzfehler ist eine Subdisziplin in der Kardiologie geworden (J.P. Bassand, Präsident der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie anlässlich der Eröffnungsfeier des Jahreskongresses in Wien, 2003). Viele Zentren stützen sich auf die Mitarbeit der Kinderkardiologen, die in Kliniken der Erwachsenenkardiologie mit Kardiologen zusammenarbeiten, die «ein Interesse» an angeborenen Herzfehlern haben. Diese Situation ist unbefriedigend und bedarf einer Verbesserung: Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern sollen primär nicht von Kinderkardiologen ohne Kenntnisse in der Erwachsenenmedizin betreut werden, anderseits soll die Betreuung auch nicht von Erwachsenenmedizinern ohne ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in angeborenen Herzfehlern übernommen werden. Angeborene Herzfehler sind ein Kontinuum vom fetalen Leben bis ins Erwachsenenalter mit verschiedenen Aspekten. Die grosse Arbeitslast kann nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Kinderkardiologen und Erwachsenenkardiologen mit entsprechender Weiter- und Fortbildung bewältigt werden, was auch durch die Natur der angeborenen Herzfehler sinnvoll ist: Die Zusammenarbeit mit den Kinderkardiologen ist evident bei interventionellen Eingriffen. Die interventionellen Kardiologen der Erwachsenen-Medizin, die sich täglich mit der koronaren Herzkrankheit beschäftigen, sind nicht vorbereitet für vielseitige Eingriffe bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern, weil die Denkweise im Gebiet der angeborenen Herzfehler und die notwendigen Kenntnisse grundlegend verschieden sind. Deshalb führt z.B. am Toronto General Hospital nur ein in angeborenen Herzfehlern ausgebildeter interventioneller Kardiologe (Ausnahme: Verschluss des Vorhofseptumdefektes Typ 2) gemeinsam mit dem Kinderkardiologen die Eingriffe durch. Diese Zusammenarbeit ist auch sehr wichtig für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

Spezialisten für die Betreuung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern können ihre Wurzeln entweder in der Kinder- oder Erwachsenenkardiologie haben.

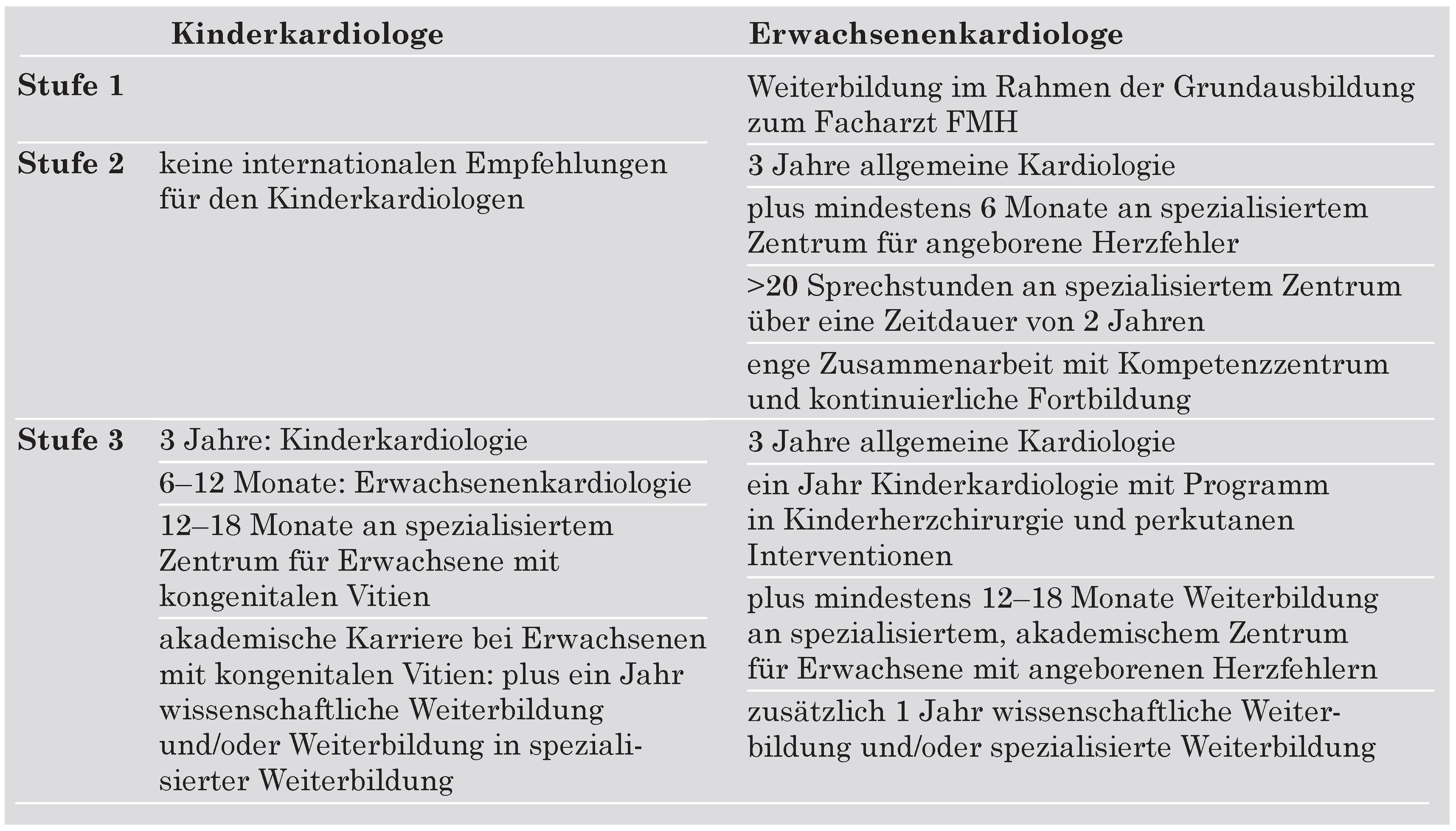

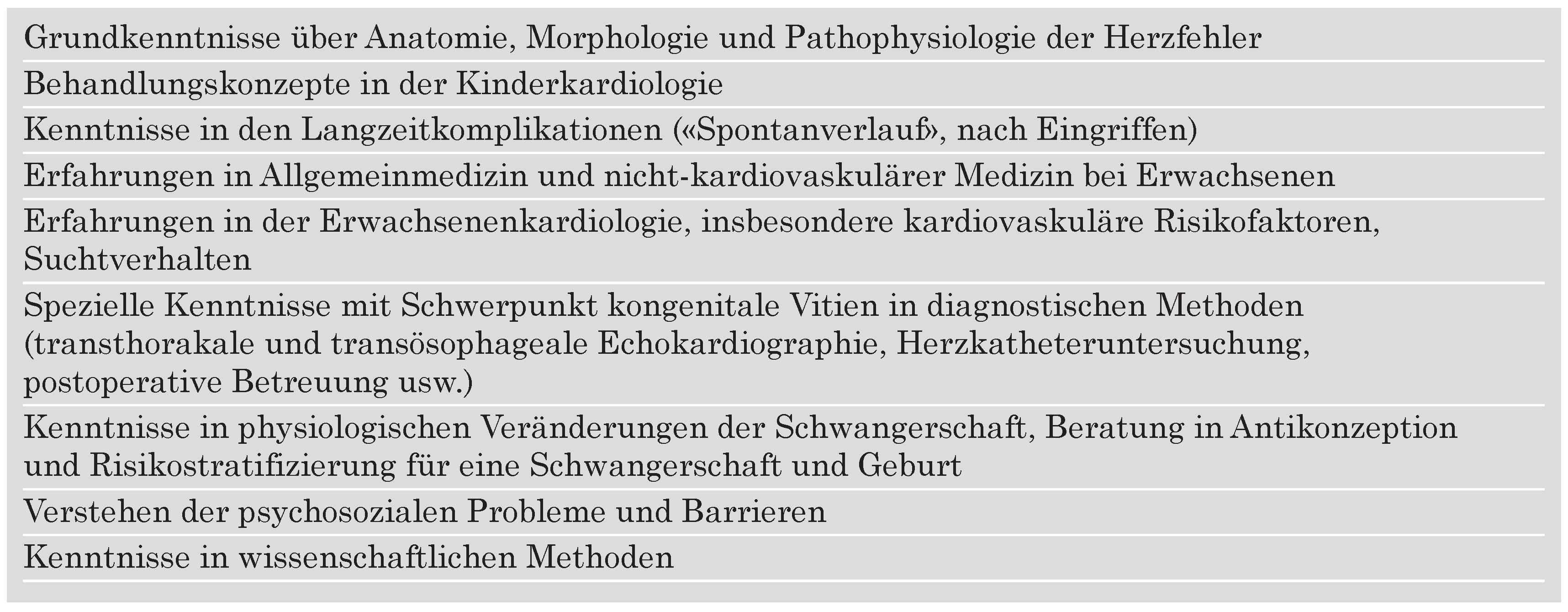

Die Qualitätsanforderungen und Weiterbildungsziele sind in

Table 2 zusammengefasst [

9,

10,

38,

45].

Table 3 beschreibt die Weiterbildungskonzepte bzw. Weiterbildungsprogramme für den Kinder- und Erwachsenenkardiologen, das aus drei Stufen besteht:

- ‒

Stufe 1: minimale Exposition mit angeborenen Herzfehlern im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt für Kardiologie (Vermittlung von minimalem Basiswissen).

- ‒

Stufe 2: Kardiologen mit zusätzlicher, spezieller Weiterbildung nach dem Facharzt Kardiologie, die aktiv in der Betreuung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern involviert sein wollen.

- ‒

Stufe 3: Spezialist für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern.

Die Weiterbildung kann nur an einem Zentrum mit grossen Patientenzahlen absolviert werden. Wegen der komplexen internistischen Probleme werden Erwachsenenkardiologen mit breiter Weiterbildung in Innerer Medizin bevorzugt. Die dreijährige Weiterbildung in Innerer Medizin ist in Kanada immer noch Voraussetzung zur anschliessenden Weiterbildung in Kardiologie. Dieses Weiterbildungskonzept kommt den notwendigen Anforderungen für den Spezialisten in kongenitalen Vitien sehr entgegen.

Sowohl Kinderkardiologen als auch Erwachsenenkardiologen sollen in der Betreuung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern aktiv eine Rolle spielen, wobei die gemeinsame Weiterbildung an spezialisierten Zentren eine grosse, gegenseitige Bereicherung für das Programm ist (z.B. am Toronto Congenital Cardiac Centre for Adults).

Die Betreuung für die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern könnte nicht gewährleistet werden, wenn wir sie nur auf die spezialisierten Kardiologen mit voller Weiterbildung abstützen würden. Kardiologen mit einem «speziellem Interesse» an Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern (Stufe 2) sind ein sehr wichtiger Pfeiler im Betreuungskonzept. Ein «oberflächliches» Interesse an diesen Patienten genügt nicht, nur weil sie interessant sind und eine Abwechslung in die Alltagspraxis bringen. Ein Kardiologe, der aktiv an der Betreuung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern beteiligt und in ein Betreuungskonzept eingebunden sein will (Stufe 2), benötigt heute eine formelle Weiter- und Fortbildung (

Table 3).

Der voll ausgebildete Spezialist für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern (Stufe 3) absolviert nach seiner Weiterbildung zum Facharzt Kardiologie eine zweijährige zusätzliche Weiterbildung (unabhängig, ob er von der Kinderkardiologie oder von der Erwachsenenkardiologie kommt). Eine Weiterbildung in Kinderkardiologie ist für den Erwachsenenkardiologen gewünscht und dient als Vorbereitung und Grundlage (Terminologie, Grundanatomie, Eingriffe usw.) für die spezialisierte Weiterbildung an einem Zentrum.

Betreuungskonzept

Der Eintritt in die Erwachsenenmedizin beginnt mit der Transition und ist ein Prozess, der Jugendliche auf das Leben als selbständige Erwachsene vorbereitet [

48,

49]. Die Jugendlichen haben ein grosses Defizit an Wissen über ihren Herzfehler und während dieses Lebensabschnittes muss grosse Aufklärungsarbeit über die Natur und die Bedeutung des Herzfehlers für ihr Leben als Erwachsene geleistet werden [

50,

51]. Die Nachbetreuung der Erwachsenen muss in ein Betreuungsnetz eingebettet sein, damit sie mit ihren vielschichtigen Problemen eine bedarfsgerechte Betreuung erhalten. Das Betreuungskonzept besteht aus drei Stufen (

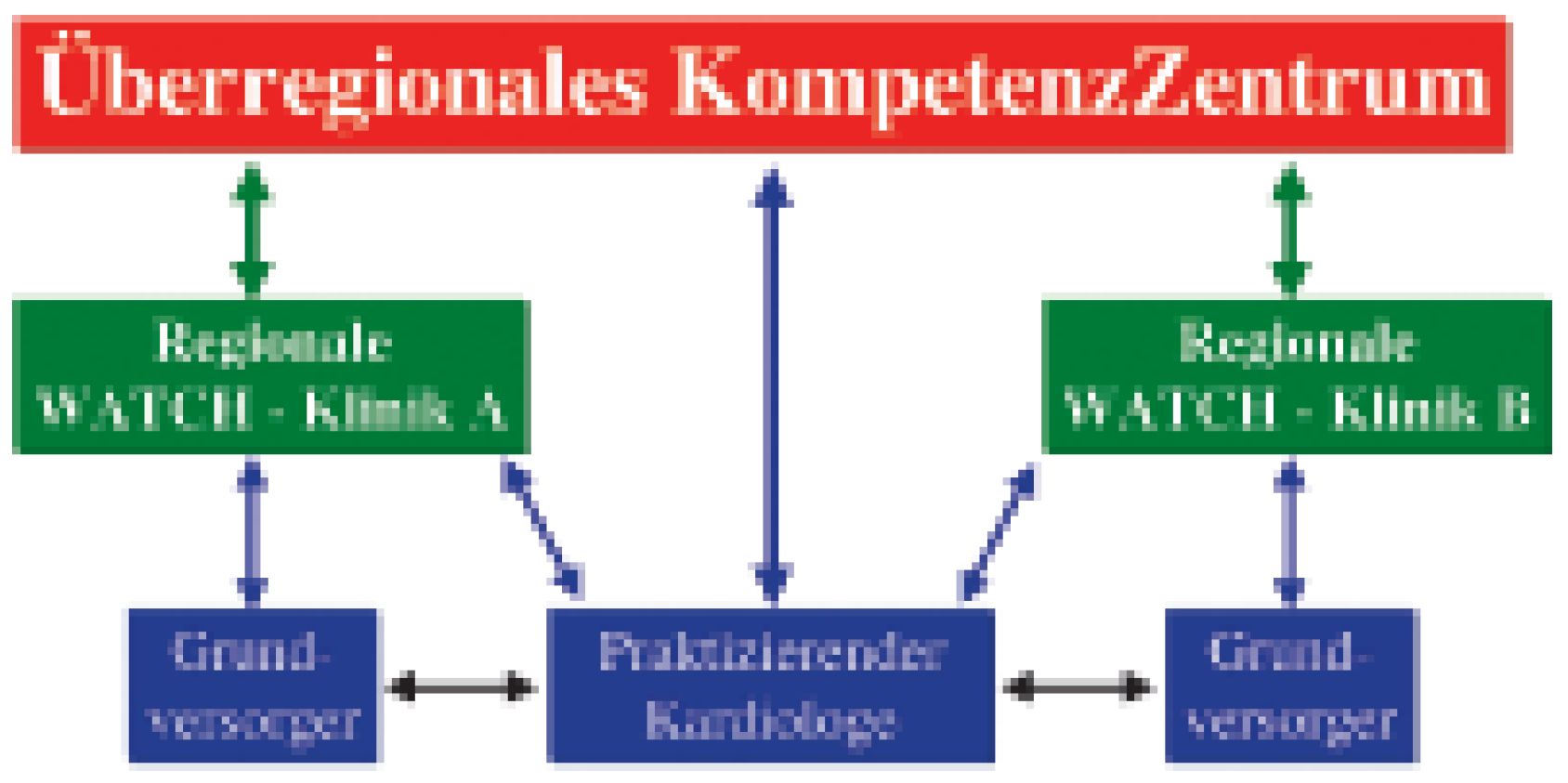

Figure 2): Basisbetreuung, regionale WATCH-Sprechstunde oder Klinik und das überregionale Kompetenzzentrum [

9,

10,

11,

12,

38]. Die Vernetzung und die enge Zusammenarbeit zwischen den drei Betreuungsstufen sind selbstverständlich.

Jeder Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern benötigt eine hausärztliche Betreuung für die alltäglichen Probleme. Die Basisbetreuung wird durch alle in der Grundversorgung tätigen Ärzte sichergestellt (Allgemeinmediziner, Internisten usw.). Die enge Kooperation bzw. der Informationsaustausch zur regionalen WATCH-Sprechstunde oder zum überregionalen Zentrum ist selbstverständlich. In diesen Bereich gehören auch Gynäkologen, Ohren- Nasen-Hals-Spezialisten, Ophthalmologen, Rheumatologen usw.

Erwachsene mit einfachen Herzfehlern, d.h. jene mit niedrigem Riskoprofil, können und sollen in der Stufe 1 betreut werden [

9,

38,

52]. Aufgrund internationaler Empfehlungen sollten aber auch diese Patienten mit einem so genannt einfachen Vitium mindestens einmal durch einen speziell in angeborenen Herzfehlern weitergebildeten Kardiologen (Stufe 2 oder 3) untersucht werden, weil immer wieder assoziierte Vitien übersehen werden (z.B. beim Lungenvenenfehlmündung beim Vorhofseptumdefekt Typ 2), und damit ein Managementplan festgelegt wird [

9,

43].

Die regionale WATCH-Sprechstunde/Klinik wird durch speziell weitergebildete Kardiologen (Weiterbildungsstufe 2 oder 3) in der Praxis oder in der Klinik angeboten (WATCH leitet sich ab von der

Working Group for

Adults and

Teenagers with

Congenital

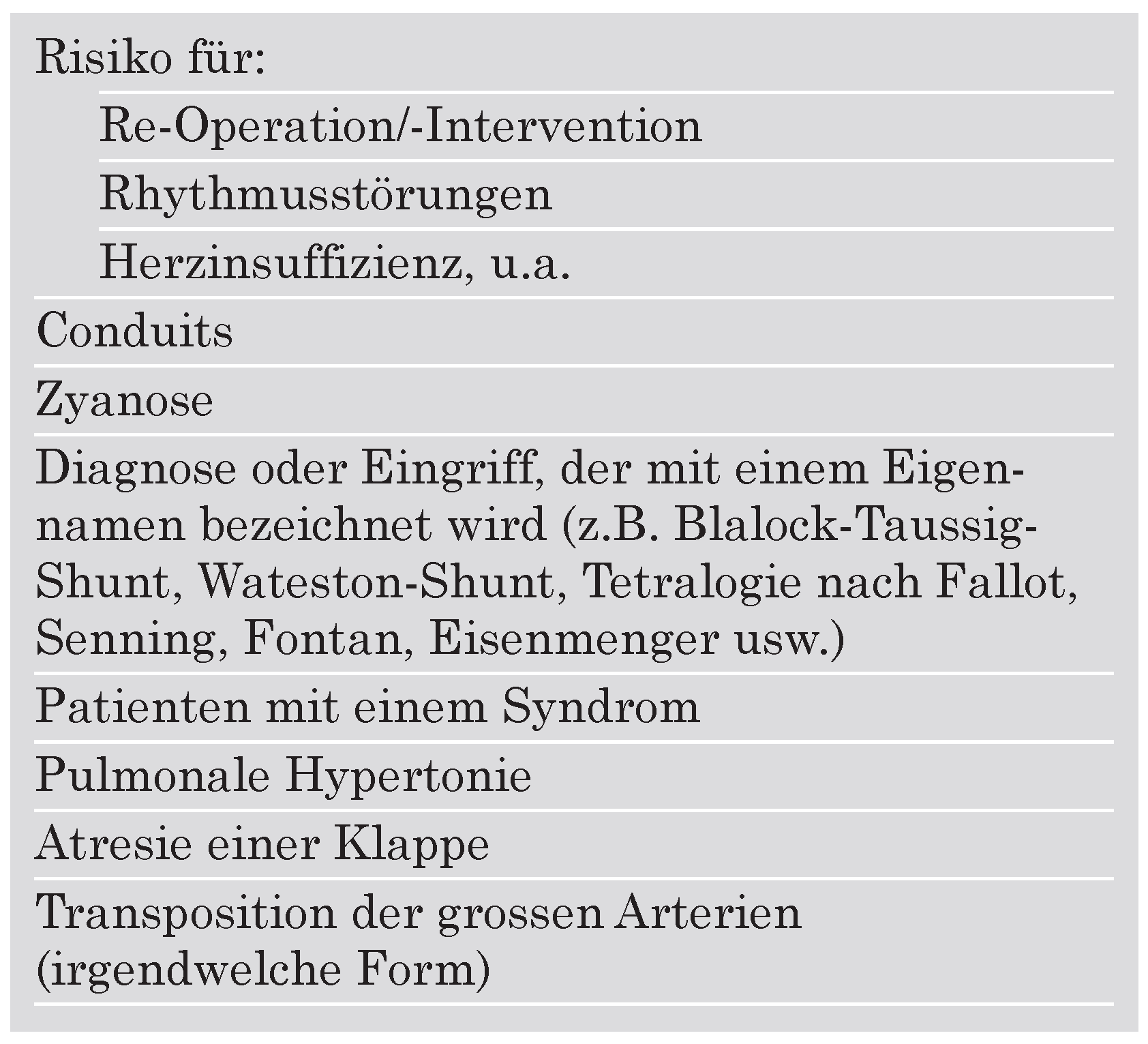

Heart Disease der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie). Ein regionales WATCH-Zentrum versorgt aufgrund internationaler Erfahrungen eine Population von bis zu 2 Millionen Einwohnern und ist ein Eckpfeiler im Betreuungskonzept. Nicht alle Patienten können ausschliesslich am überregionalen Kompetenzzentrum aus verschiedenen Gründen betreut werden: steigende Anzahl der Patienten bzw. fehlende Kapazität, Notwendigkeit einer lokalen Betreuung im Falle eines Notfalles, geographische Gründe (wobei dieses Argument aufgrund der sehr kurzen Distanzen in der Schweiz schwach ist und nicht trägt). Alle Patienten mit einem Herzfehler mit mittlerem oder hohem Risiko (

Table 4) sollen ausschliesslich in regionalen WATCH-Sprechstunden/ Kliniken bzw. gemeinsam mit dem überregionalen Kompetenzzentrum betreut werden [

9,

38,

43,

53]. Die enge Zusammenarbeit mit der regionalen WATCH-Sprechstunde/Klinik ist eine Entlastung für das überregionale Kompetenzzentrum: Komplexe Patienten können bei problemlosem Verlauf alle 6–12 Monate durch den regionalen WATCH-Kardiologen untersucht werden, während sie je nach Komplexität alle 2–3 Jahre für eine Evaluation ans überregionale Kompetenzzentrum überwiesen werden.

Die regionale WATCH-Sprechstunde/Klinik muss nicht alle strukturellen und personellen Ressourcen eines Kompetenzzentrums anbieten. Der regionale WATCH-Kardiologe muss aber hervorragende Kenntnisse in Anatomie, Morphologie, den diversen herzchirurgischen Eingriffen und Pathophysiologie besitzen, die Langzeitkomplikationen kennen und die Risiken für Komplikationen abschätzen können. Zudem muss er ausgezeichnete Kenntnisse in der Doppler-Echokardiographie—der diagnostischen Methode der Wahl—besitzen, ansonsten er der komplexen Anatomie und Pathophysiologie nicht gerecht wird [

54]. Andere bildgebende Verfahren, wie z.B. Magnet-Resonanz-Tomographie, sollten in der Regel an einem Kompetenzzentrum durchgeführt werden, weil diese Untersuchungen in einem regionalen Zentrum/Klinik zu selten sind. Häufig müssen die Untersuchungen am überregionalen Zentrum wiederholt werden, weil die entscheidenden Fragen aufgrund der mitgelieferten Aufnahmen nicht beantwortet wurden. Die enge Kooperation zwischen den Betreuungsstufen ist entscheidend.

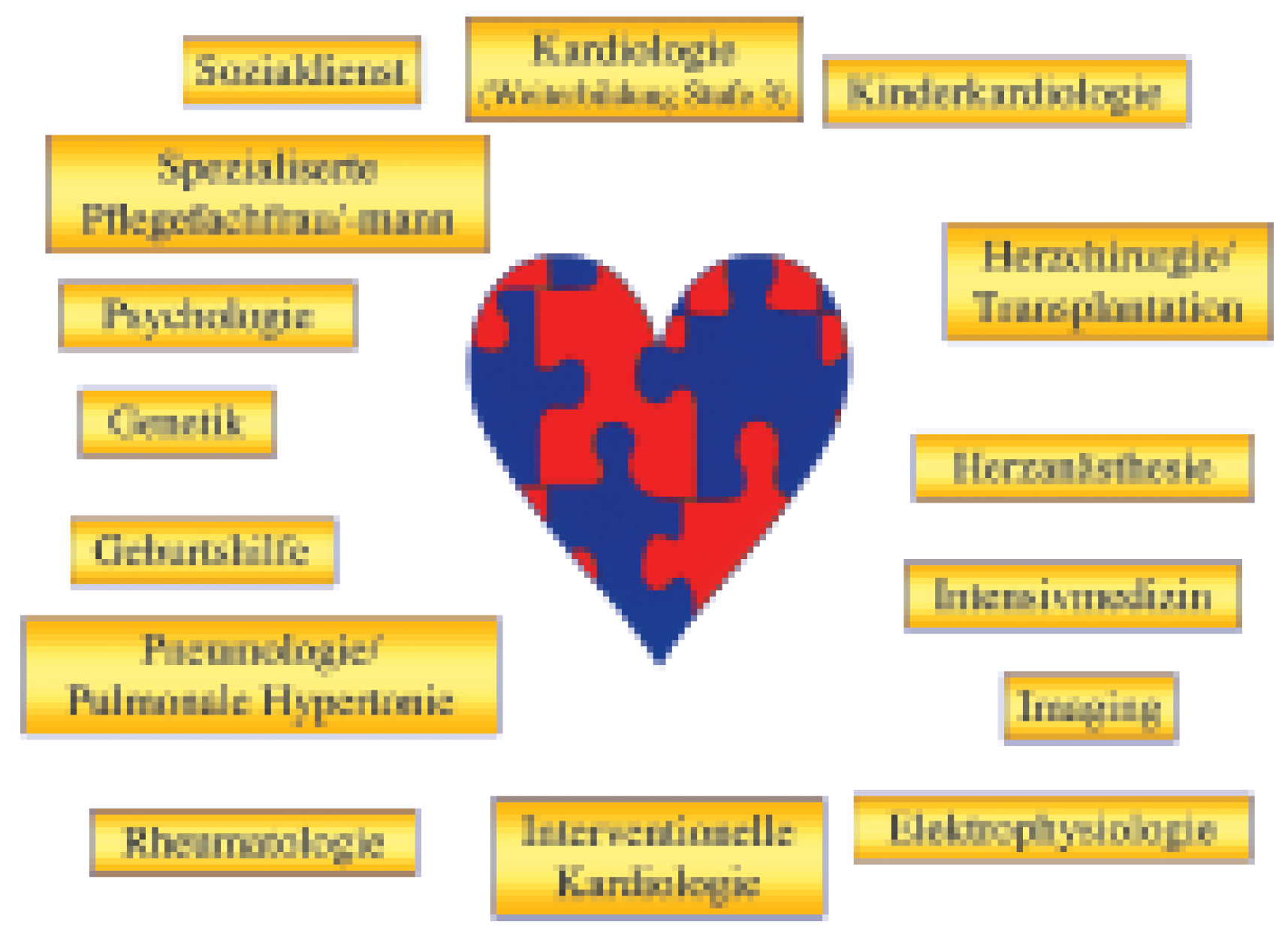

Das überregionale Kompetenzzentrum (Stufe 3) ist die letzte Ressource, bietet sämtliche diagnostischen und therapeutischen Optionen an und muss deshalb entsprechende personelle und strukturelle Anforderungen bezüglich Quantität und Qualität erfüllen (

Table 1). Ein multidisziplinäres Team wird den komplexen Problemen dieser Patienten am besten gerecht (

Figure 3). Ein überregionales Kompetenzzentrum ist für eine Bevölkerung von 3–10 Millionen sinnvoll [

10,

38,

43], damit die notwendige, kritische Patientenzahl, insbesondere auch die Anzahl der Eingriffe, für die Erfahrung des gesamten Teams erreicht wird und der finanzielle Aufwand in die Struktur eines solchen Zentrums aus volkswirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Gründen gerechtfertigt ist. Die internationalen Erfahrungen und Empfehlungen haben wie in anderen Bereichen der Spitzenmedizin grosse Implikationen für die föderalistische Schweiz: ein überregionales Zentrum an jeder Universitätsklinik ist weder sinnvoll und noch gerechtfertigt. Aufgrund der Bevölkerungszahl benötigt die Schweiz nur ein überregionales Kompetenzzentrum, aus standes- bzw. gesundheitspolitischen Gründen werden sich zwei überregionale Zentren (in der Westschweiz und in der Deutschschweiz) etablieren. Der Ausbau und die Qualität der Kinderkardiologie, insbesondere der interventionellen Kinderkardiologie und der Kinderherzchirurgie, sind entscheidend für den Standort des überregionalen Kompetenzzentrums. Ein überregionales Kompetenzzentrum ist in der Regel in die Infrastruktur einer Universitätsklinik integriert, bei speziellen strukturellen Voraussetzungen könnte ein solches Zentrum aber auch ausserhalb einer Universitätsklinik entstehen, mit enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden Spezialisten (Versorgungsnetz).

Wo Steht die Schweiz?

Die Mitglieder der WATCH (Working Group for Adults and Teenagers with Congenital Heart Disease der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie) haben in den letzten 15 Jahren grosse Anstrengungen zur Verbesserung der Betreuung dieser Patienten unternommen: Weiterbildung von Kardiologen, enge Zusammenarbeit mit den Kinderkardiologen, regionale WATCH-Sprechstunden, Kompetenzzentren, internationale Zusammenarbeit, Organisation von Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen, u.a. Das Erreichte brachte breite internationale Anerkennung, nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika und Japan. Die strukturellen und personellen Bedürfnisse werden—wie dargelegt—in den nächsten Jahren stark steigen, weil wir momentan bei den Patienten nur die Spitze des Eisberges sehen: tausende von Patienten, die bisher durch das Betreuungsnetz gefallen sind, werden in den nächsten Jahren aufgrund der zu erwartenden Spätkomplikationen spezialisierte Hilfe benötigen—zu den über 200 Adoleszenten, die jährlich zur Erwachsenenmedizin wechseln.

Schlussfolgerung

Eine flächendeckende Versorgung der wachsenden Population von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern kann nur in einem Betreuungsnetz, bestehend aus drei Ebenen, gedeckt werden, wobei eine enge Zusammenarbeit und Kommunikation (Vernetzung) der drei Ebenen essenziell sind. Die komplexen Probleme dieser Patienten werden in enger Zusammenarbeit mit den Kinderkardiologen und den Erwachsenenkardiologen mit spezieller Weiterbildung in angeborenen Herzfehlern (Betreuungsebene 2 und 3) am besten gelöst, der Einbezug von Kollegen anderer Fachdisziplinen ist aber entscheidend (multidisziplinäres Team). Damit Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern dieselbe qualitativ hochstehende Betreuung erhalten wie Patienten mit erworbenen Erkrankungen, müssen die Entscheidungsträger an Kliniken, Universitäten und Politik die steigenden Bedürfnisse nun erkennen und die strukturellen und personellen Voraussetzungen schaffen. Aus-, Weiter- und Fortbildung der Ärzte auf jeder Stufe im Betreuungsnetz sowie Information der Öffentlichkeit sind andere grosse Herausforderungen. Die Gesellschaft hat eine ethische Verantwortung gegenüber der neuen Population von Patienten in der Erwachsenenmedizin, die dank der Fortschritte in der Medizin überleben und der Erwachsenenmedizin übergeben werden: nicht nur Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, sondern auch Erwachsene mit zystischer Fibrose, Stoffwechselerkrankungen und anderen angeborenen Erkrankungen.