Von den Kardiovaskulären Risikofaktoren zum Global Risk Assessment: Confused at a Higher Level Oder Wirklicher Fortschritt?

References

- Kannel, W.B.; McGee, D.; Gordon, T. A general cardiovascular risk profile: the Framingham Study. Am J Cardiol 1976, 38, 46–51. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Howard, G.; Wagenknecht, L.E.; Burke, G.L.; et al. Cigarette smoking and progression of atherosclerosis: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. JAMA 1998, 279, 119–124. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Arnett, D.K.; McGovern, P.G.; Jacobs DRJr et, a.l. Fifteen-year trends in cardiovascular risk factors (1980–1982 through 1995–1997): the Minnesota Heart Survey. Am J Epidemiol 2002, 156, 929–935. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

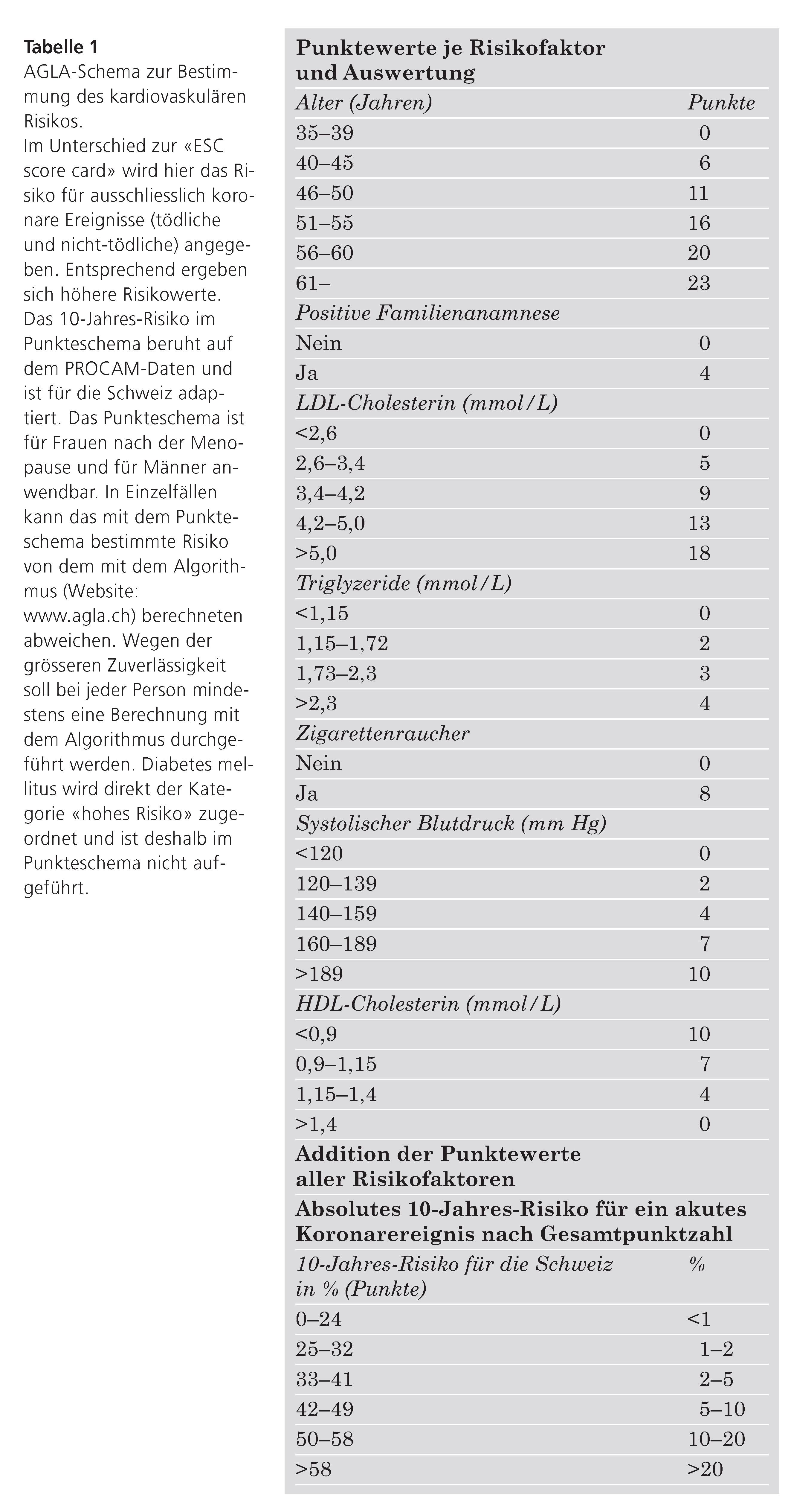

- Assmann, G.; Cullen, P.; Schulte, H. Simple scoring scheme for calculating the risk of acute coronary events based on the 10-year follow-up of the prospective cardiovascular munster (PROCAM) study. Circulation 2002, 105, 310–315. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Major cardiovascular events in hypertensive patients randomized to doxazosin vs chlorthalidone: the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (ALLHAT). ALLHAT Collaborative Research Group. JAMA 2000, 283, 1967–1975. [CrossRef]

- Dahlof, B.; Devereux, R.B.; Kjeldsen, S.E.; et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002, 359, 995–1003. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Julius, S.; Kjeldsen, S.E.; Weber, M.; et al. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 2004, 363, 2022–2031. [Google Scholar] [CrossRef]

- Collins, R.; Armitage, J.; Parish, S.; et al. Effects of cholesterollowering with simvastatin on stroke and other major vascular events in 20536 people with cerebrovascular disease or other high-risk conditions. Lancet 2004, 363, 757–767. [Google Scholar] [PubMed]

- Secondary prevention by raising HDL cholesterol and reducing triglycerides in patients with coronary artery disease: the Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) study. Circulation 2000, 102, 21–27. [CrossRef] [PubMed]

- Effect of fenofibrate on progression of coronary-artery disease in type 2 diabetes: the Diabetes Atherosclerosis Intervention Study, a randomised study. Lancet 2001, 357, 905–910. [CrossRef]

- Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994, 344, 1383–1389. [CrossRef]

- Stagmo, M.; Israelsson, B.; Brandstrom, H.; et al. The Swedish national programme for quality control of secondary prevention of coronary artery disease: results after one year. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2004, 11, 18–24. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

© 2005 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.

Share and Cite

Lüscher, T.F.; Hellermann, J.P. Von den Kardiovaskulären Risikofaktoren zum Global Risk Assessment: Confused at a Higher Level Oder Wirklicher Fortschritt? Cardiovasc. Med. 2005, 8, 167. https://doi.org/10.4414/cvm.2005.01102

Lüscher TF, Hellermann JP. Von den Kardiovaskulären Risikofaktoren zum Global Risk Assessment: Confused at a Higher Level Oder Wirklicher Fortschritt? Cardiovascular Medicine. 2005; 8(5):167. https://doi.org/10.4414/cvm.2005.01102

Chicago/Turabian StyleLüscher, Thomas F., and Jens P. Hellermann. 2005. "Von den Kardiovaskulären Risikofaktoren zum Global Risk Assessment: Confused at a Higher Level Oder Wirklicher Fortschritt?" Cardiovascular Medicine 8, no. 5: 167. https://doi.org/10.4414/cvm.2005.01102

APA StyleLüscher, T. F., & Hellermann, J. P. (2005). Von den Kardiovaskulären Risikofaktoren zum Global Risk Assessment: Confused at a Higher Level Oder Wirklicher Fortschritt? Cardiovascular Medicine, 8(5), 167. https://doi.org/10.4414/cvm.2005.01102