Summary

Objectives of study: Calculating the direct and indirect costs of using coated coronary stents (DES = drug eluting stents) compared with uncoated stents (BMS = bare metal stents) in interventional cardiology, and computation of the anticipated overall costs in Switzerland.

Method: Model-based cost computation on the basis of clinical meta-analyses, register analyses, epidemiological and Swiss cost data. The perspective was that of the statutory sickfunds.

Result: Implantation of DES instead of the BMS used hitherto results, in view of the high procurement costs, in an additional average expenditure per patient of CHF 1673. The additional costs occasioned by revascularisation measures for restenosis are, however, reduced by an average of CHF 2419 per patient by DES implantation instead of BMS implantation. Thus, overall and in all the patient groups studied, DES implantation is a cost-saving factor in Switzerland since the savings from averted revascularisation measures exceed the higher procurement costs of DES. The average saving is CHF 745 per patient. Through the additional replacement of bypass surgery, DES implantation allows further cost savings. The latter are realised more rapidly since implantation of DES in place of the BMS can be performed on a routine basis.

Conclusion: Implantation of DES instead of BMS is a net cost-saving intervention in the Swiss health care system.

Key words: interventional cardiology; drug eluting stents; costs; benefits; cost-effectiveness.

Zusammenfassung

Zielsetzung: Ermittlung der mittelbaren und unmittelbaren Kosten des Einsatzes der beschichteten Koronarstents (DES) im Vergleich mit unbeschichteten Koronarstents (BMS) in der interventionellen Kardiologie sowie Berechnung der durch die Substitution zu erwartenden Gesamtkosten in der Schweiz.

Methodik: Modell-basierte Berechnung der Kosten auf der Grundlage von klinischen Metaanlysen, Registeranalysen, epidemiologischer sowie schweizerischer Kostendaten. Die Perspektive war diejenige der Kostenträger.

Ergebnis: Die Implantation von DES anstelle von herkömmlichen BMS resultiert wegen der höheren Anschaffungskosten in zusätzlichen Ausgaben von durchschnittlich CHF 1673 pro Patient. Die durch Restenosen bedingten Zusatzkosten für Revaskularisationsmassnahmen werden jedoch durch DESImplantation anstelle von BMS-Implantation um durchschnittlich CHF 2419 pro Patient gesenkt. Insgesamt und bei allen studierten Patientensubgruppen ist also die DES-Implantation in der Schweiz kostensparend, weil die Einsparungen durch verhinderte Revaskularisationsmassnahmen die höheren Anschaffungskosten der DES übersteigen. Die durchschnittlichen Einsparungen betragen CHF 745 pro Patient. Durch den zusätzlichen Ersatz von Bypass-Operationen erlaubt die Implantation von DES weitere Kostenersparnisse. Diese werden um so schneller realisiert, als die DES anstelle der herkömmlichen BMS routinemässig implantiert werden können.

Konklusion: Die Implantation von DES anstelle der BMS wirkt sich für das schweizerische Gesundheitssystem kostensparend aus.

Key words: interventionelle Kardiologie; beschichtete Stents; Kosten; Nutzen; Wirtschaftlichkeit.

Einleitung

Seit der Einführung von Stents in der interventionellen Kardiologie stellte sich zunehmend in der Schweiz die Frage nach der Finanzierbarkeit solcher Innovationen [1]. In den letzten Monaten wurden sowohl wichtige neue klinische Endpunktstudien zu den beschichteten Stents (drug eluting stents [DES]) publiziert, als auch die Auswertungen der zur Zeit laufenden Schweizer Register bei gesamtschweizerisch mehr als 1200 behandelten Patienten veröffentlicht. Das medizinische Bedürfnis nach einer Behandlungsmethode, die Restenosen nach Stent-Implantation verhindert, ist unumstritten, da Restenosen die häufigsten und wegen der erforderlichen Revaskularisationsmassnahmen auch die kostspieligsten Komplikationen der perkutanen Koronarintervention (percutanous coronary intervention [PCI]) sind. Die Zweckmässigkeit im Sinne der Wirksamkeit und Sicherheit der beschichteten Stents kann nach gegenwärtigem Wissensstand als etabliert gelten und wurde in grossangelegten klinischen Endpunktstudien belegt. Zudem wurde anlässlich des letzten Jahreskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie im Juni 2004 in Basel dokumentiert, dass die aus klinischen Studien bekannten hervorragenden Resultate auch in der täglichen interventionellen kardiologischen Praxis bei gemischten Patientenpopulationen vollumfänglich übertragen werden können [3].

Das medizinische Bedürfnis, die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der PCI sind weltweit unumstritten und die relativen Indikationen von PCI und Bypass-Operationen klar im Krankenversicherungsgesetz (KVG) kodifiziert. Nachfolgend wird detailliert auf die Wirtschaftlichkeit der Implantation von beschichteten Stents in der Schweiz eingegangen. Diese mündeten in einen Antrag auf Aufnahme der Implantation von beschichteten Stents in den Pflichtleistungskatalog der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV), damit auch in der Schweiz allgemein versicherte Patienten von dieser innovativen Behandlungsmethode profitieren können.

Fragestellung

Die ökonomische Beurteilung des koronaren Stenting mit DES erfordert zunächst die Darstellung der unmittelbar mit dieser Therapie verbundenen Kosten im Vergleich zur Referenztherapie, dem koronaren Stenting mit unbeschichteten Stents (bare metal stents [BMS]). Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, ob—auf der Ebene des einzelnen Patienten—durch den DES-Einsatz zusätzliche Kosten induziert werden oder ob im Gegenteil kostenwirksame Ressourcen-Einsparungen mit dem DES-Einsatz verknüpft sind. Aus der Kombination dieser Schritte ergeben sich die durchschnittlichen Zusatzkosten oder Kostenersparnisse pro Patient, der ein DES-Stenting erhält. In einem weiteren Schritt werden die durch die Einführung des DES-Stenting zu erwartenden Gesamtkosten für die Schweiz berechnet.

Methodik

- Unmittelbare Kosten des DES-Einsatzes im Vergleich zum BMS-Einsatz

Die Kosten der PCI mit DES-Einsatz und die der PCI mit herkömmlichem BMS-Einsatz unterscheiden sich lediglich durch die Kosten der verwendeten Stents selbst. Alle übrigen Kosten sind identisch. Dies betrifft sowohl die Vorbereitungsphase als auch die Eingriffsdurchführung und die direkte Nachbetreuung. Nicht identisch sind dagegen die mittelbis langfristigen Folgekosten.

Um die tatsächliche Differenz der unmittelbaren Verfahrenskosten zu bestimmen, muss die Preisdifferenz pro Stent mit der durchschnittlichen Anzahl der pro PCI benötigten Stents multipliziert werden. Diese Anzahl ist nicht vom verwendeten Stent-Typ abhängig. Sie wird beeinflusst durch die Zahl implantierter Stents einerseits und durch Probleme beim Materialeinsatz (Öffnen ungeeigneter Stents, Verlust der Sterilität) andererseits. Zwei Schweizer Register-Studien ergaben Werte von 1,1 Stents pro PCI (Urban et al. [3], n = 505) bzw. von 1,8 Stents pro PCI (Goy et al. [2], n = 183). In der eigens für diese Untersuchung durchgeführten Zwischenanalyse des Zürcher Registers wurden durchschnittlich 1,6 Stents pro PCI implantiert. Der Verlust durch Probleme beim Materialeinsatz beträgt erfahrungsgemäss etwa 0,1 Stents pro PCI.

Hieraus ergibt sich ein Gesamtbedarf von minimal 1,2 und maximal 2,0 Stents pro PTCA. Diese Werte werden als Unterund Obergrenze für die Sensitivitätsanalyse verwendet. In der Basisfall-Analyse wird ein Durchschnittswert von 1,6 Stents pro PCI angenommen.

- Kosten des DES-Einsatzes pro Patient unter Berücksichtigung mittelbarer Ressourcen-Verbräuche

Assoziierte Einsparungen

Den Mehrkosten der DES stehen deutlich reduzierte klinische Restenose-Raten und damit reduzierte mittelbare Ressourcen-Verbräuche und Kosten gegenüber. Die wichtigsten Einsparungen erfolgen auf der Ebene der nach der Erst-Revaskularisation erforderlichen Koronarangiographien und Revaskularisationen der Zielläsion (target lesion revascularisations [TLR]). Nimmt man an, dass alle anderen medizinischen RessourcenVerbräuche identisch sind, ergeben sich die Gesamtkosten des DES-Einsatzes und die Gesamtkosten des BMS-Einsatzes aus der Addition der jeweiligen primären Interventionskosten und der jeweiligen Restenoseassoziierten Kosten. Anschliessend wird die Differenz der beiden Summen gebildet.

Kostenimplikation reduzierter Anzahl Restenosen

Die Kostenimplikationen der reduzierten Zahl klinischer Restenosen werden anhand eines Kostenmodells bestimmt. Diese Bewertung musste folgende 9 Parameter berücksichtigen:

1. Betrachtete Patientenpopulation

Das verwendete Kostenmodell geht vereinfachend von identischen Patientenpopulationen im Falle des DES-Einsatzes einerseits und des BMS-Einsatzes andererseits aus. Dies entspricht den Gegebenheiten in den international durchgeführten klinischen Endpunktstudien, in denen der Entscheid über den DESoder BMS-Einsatz nach erfolgtem Patienteneinverständnis per Randomisierung erfolgte [4,5] und den Gegebenheiten in den Schweizer Registern [2,3].

2. Klinischer Verdacht auf Restenose nach 6–9 Monaten

Im Rahmen der klinischen Studien zum DES-Einsatz erfolgte bei allen Patienten eine Koronarangiographie nach 6–9 Monaten. In der Metaanalyse dieser Studien wurde eine angiographische Restenose-Rate von 5,3% bei den DES-Patienten und von 31,6% bei den BMS-Patienten ermittelt. Da in der klinischen Praxis nach dem Stenting keine routinemässige Koronarangiographie durchgeführt wird, können diese Zahlen nicht für die Berechnung der Kostenfolgen des DES-Einsatzes verwendet werden. Aufgrund klinischer Erfahrung kann davon ausgegangen werden, dass in zwei Dritteln der Fälle mit Verdacht auf eine klinische Restenose eine Restenose-TLR erforderlich wird. Aus den bekannten TLR-Raten kann daher auf die Restenose-Verdachtsraten rückgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit eines klinischen Restenose-Verdachts nach 6–9 Monaten beträgt demnach konservativ 5,0% bei Verwendung von DES und 22,2% bei Verwendung von BMS. Für die Sensitivitätsanalyse können minimale Verdachtsraten von 3,8% bei Verwendung von DES und von 13,7% bei Verwendung von BMS angenommen werden. Es können maximale Verdachtsraten von 6,5% bei Verwendung von DES und von 25,1% bei Verwendung von BMS angenommen werden.

3. Koronarangiographien bei Verdacht auf klinische Restenose

Es wird angenommen, dass bei Verdacht auf das Vorliegen einer klinischen Restenose in allen Fällen eine Koronarangiographie durchgeführt wird, was der gängigen klinischen Praxis entspricht.

4. Wahrscheinlichkeit einer TLR nach 6–9 Monaten

Das relative Risiko einer Restenose-bedingten TLR beim Einsatz von DES anstelle von BMS beträgt gepoolt 0,25 (95%-Konfidenzintervall 0,18–0,35). Die gefundenen relativen Risiken waren im Direktvergleich der durchgeführten Studien sehr konsistent, d.h. in Studien mit erhöhtem Risiko im DES-Ast war auch das Risiko im BMS-Ast erhöht. In der Sensitivitätsanalyse werden die TLR-Raten der beiden Verfahren daher gleichsinnig variiert. Das absolute Risiko einer Restenose-bedingten TLR-Massnahme liegt in der Metaanalyse aller bis heute publizierten randomisierten klinischen Studien zum DESversus BMS-Einsatz konsistent bei 14,8% für BMS und 3,3% für DES nach 6–9 Monaten. Die Untergrenzen für die Sensitivitätsanalyse, basierend auf den in der Metaanalyse ermittelten 95%-Konfidenzintervallen, betragen 13,1% für BMS und 2,5% für DES. Die Obergrenzen betragen 16,7% für BMS und 4,3% für DES.

Die Validität dieser Werte wird durch weitere Befunde erhärtet: Register mit Beobachtungszeiten bis zu 24 Monaten rapportieren bei DES-Einsatz in der täglichen kardiologischen Routine identische TLR-Raten von 3,3%, was mit den Resultaten der Metaanalyse der Originalpublikationen nach 6–9 Monaten übereinstimmt. Zusätzlich wurden vor kurzem die Ergebnisse zweier Schweizer Register veröffentlicht: Goy et al. rapportierten bei 183 Patienten 7 ± 2 Monate nach PCI und DES-Implantation eine TLR-Rate von nur 1,6% [2]. Urban et al. präsentierten am SGK-Kongress im Juni 2004 die erste Zwischenanalyse eines Registers von 505 Patienten mit Cypher-Stent-Implantation. Nach 6 Monaten betrug die TLR-Rate 2,6% [3]. Diese Resultate aus der täglichen Praxis bestätigen, dass die in klinischen Studien erreichten Resultate mit DES auch in der Schweiz reproduzierbar sind. Sie belegen ausserdem, dass die für die Sensitivitätsanalyse gewählte untere Grenze von 2,7% eher konservativ ist.

Erste Daten aus Langzeitbeobachtungsstudien bestätigen, dass der Befund niedriger TLR-Raten nach 6–9 Monaten auch bei Beobachtungszeiten bis zu 18 Monaten vollumfänglich erhalten bleibt. In der Followup-Publikation der SIRIUS-Studie liegt die TLR-Rate nach 12 Monaten bei 20% unter BMS und bei 4,9% unter DES, was darauf hinweist, dass der Unterschied zwischen den beiden Behandlungsgruppen sich auch zwischen dem 6. und 12. Monat weiter zugunsten der DES-Gruppe vergrössert hat [6]. In der Follow-up-Publikation der TAXUS-I-Studie wird auch nach 18 Monaten eine TLR-Rate von 0% zu Gunsten der mit DES behandelten Gruppe rapportiert [7]. Drei Endpunktstudien haben die TLR-Raten nach BMS und koronarer Bypass-Operation (CABG) ein Jahr nach der Intervention verglichen. Die TLR-Raten nach BMS-Implantation betrugen 14,5–16,8% [8].

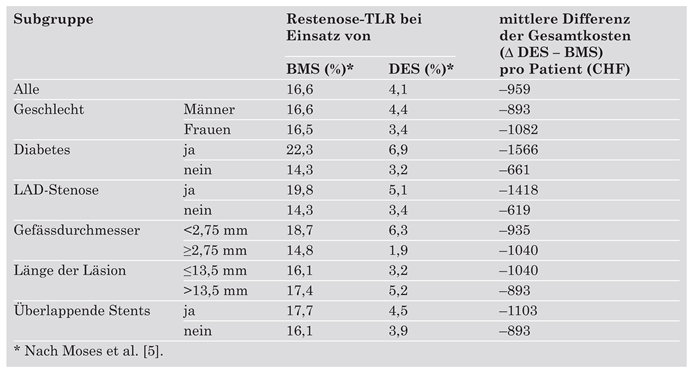

Verschiedene Subgruppen von Patienten weisen zwar unterschiedliche absolute Restenose-Raten und TLR-Raten auf, die relativen TLR-Risiken im Vergleich der DES mit den BMS sind jedoch fast identisch [4,5,6]. Wie sich die unterschiedlichen «TLR-Niveaus» verschiedener Subgruppen von Patienten auf die durchschnittlichen Gesamtkosten auswirken, wird beispielhaft anhand der Resultate von Moses et al. gezeigt [5].

5. Langzeitstabilität der beobachteten Effekte

Im Vergleich der DES-Patienten wurden mit den BMS-Patienten zwar stark unterschiedliche Revaskularisationsraten aufgrund von Restenosen beobachtet, jedoch keine Unterschiede auf der Ebene der Myokardinfarktraten post-PCI, der Reinfarktraten post-PCI oder der Todesfälle aus kardialer Ursache. Ausserdem kann, wie oben dargestellt, davon ausgegangen werden, dass die beobachtete Differenz der Restenose-Raten stabil bleibt oder im Zeitverlauf sogar noch zunimmt [6,7]. Deshalb erscheint die Annahme angemessen, dass die mit der Reduktion der Restenose-Raten verbundenen Kostenersparnisse auch langfristig erhalten bleiben.

6. Eingesetzte TLR-Verfahren

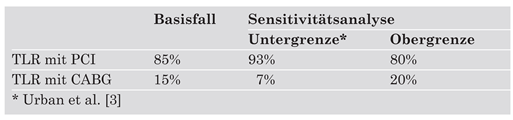

Die Verteilung der im Restenose-Fall eingesetzten TLR-Verfahren (Anteile PCI und CABG) ist unabhängig von der Art der primär eingesetzten Stents. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass im Restenose-Fall ausschliesslich DES eingesetzt werden, da nach erfolgter Erst-Restenose nur noch eine ursächlich wirkende Behandlung in Frage kommt. Table 1 zeigt das im Kostenmodell verwendete Verhältnis von PCI-TLR und CABG-TLR [7,9,10,11].

Table 1.

Verhältnis von PCI-TLR und CABG-TLR.

7. Anzahl verwendeter Stents pro PCI

Wie bereits weiter oben erörtert, wird in der Basisfall-Analyse ein Durchschnittswert von 1,6 Stents pro PCI angenommen.

8. Kosten der Koronarangiographien, PCI und CABG-Operationen

Im Jahr 2002 erfolgte durch das Universitätsspital Zürich, in Zusammenhang mit der Ausarbeitung interkantonaler Vergütungsverträge zwischen den Gesundheitsdirektionen, eine detaillierte Erhebung der Betriebskosten der Koronarangiographie ohne und mit PCI. Die ermittelten Kostengrössen werden auch in 2004 noch unverändert weiterverwendet. Damit belaufen sich die Kosten einer unkomplizierten Koronarangiographie auf CHF 5434. In den abgeleiteten ausserkantonalen Verträgen des Kantons Zürich sind, um den Kostenfolgen allenfalls auftretender Komplikationen gerecht zu werden, pauschal CHF 6000 angesetzt. Als Basisfallannahme werden Koronarangiographiekosten von CHF 5700 verwendet. Die Sensitivitätsanalyse verwendet CHF 5400 und CHF 6000 als Unterund Obergrenze.

Aus der gleichen Kostenerhebung geht hervor, dass eine Koronarangiographie mit PCI ohne Komplikationen im Jahr 2002 CHF 11 162 kostete. Unter Berücksichtigung allfälliger Komplikationskosten wird eine PCI in den abgeleiteten interkantonalen Verträgen des Kantons Zürich pauschal mit CHF 14 500 vergütet. Die Kosten einer reinen PCI, ohne Koronarangiographie und ohne Stent-Kosten, liegen zwischen CHF 2700 und CHF 5500. Diese Werte werden als Unterund Obergrenze in der Sensitivitätsanalyse verwendet. In der Basisfall-Analyse wird ein Durchschnittswert der PCI-Kosten (ohne Koronarangiographie und Stent-Kosten) in Höhe von CHF 4100 eingesetzt.

Unter Verwendung der Basisfallannahmen ergeben sich Kosten der PCI inklusive Koronarangiographie und Stent-Kosten in Höhe von CHF 13 973 bei Verwendung von DES und in Höhe von CHF 12 299 bei Verwendung von BMS. Die absolute Differenz beträgt CHF 1673. Die relativen Mehrkosten einer PCI unter Verwendung von DES anstatt BMS betragen 12,0%.

Die Kosten einer CABG-Operation ohne Komplikationen am Universitätsspital Zürich sind in den interkantonalen Abkommen der Gesundheitsdirektionen auf CHF 38 500 festgelegt. Für CABG-Operationen mit Komplikationen wurden Kosten von CHF 54 000 ermittelt. Da in ungefähr einem Drittel der Fälle noch während der Hospitalisation Komplikationen auftreten (Infektion, Blutung, Herzinfarkt usw.) [12], liegen die gewichteten Durchschnittskosten einer CABG-Operation bei CHF 43 667. Entsprechend werden in der Basisfall-Analyse CABG-Kosten von CHF 43 667 eingesetzt. Als Unterund Obergrenzen für die Sensitivitätsanalyse werden CHF 38 500 und CHF 54 000 verwendet.

9. Differenzen auf der Ebene sonstiger medizinischer Ressourcen-Verbräuche

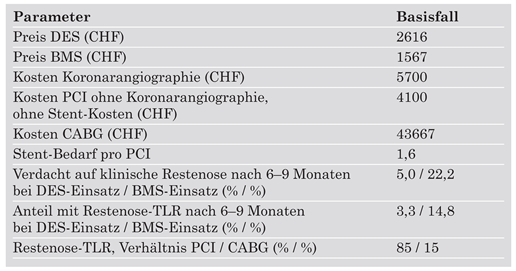

Im Vergleich der DES-Patienten mit den BMS-Patienten wurden zwar stark unterschiedliche Revaskularisationsraten aufgrund von Restenosen beobachtet, jedoch keine Unterschiede auf der Ebene der Myokardinfarktraten post-PCI, der Reinfarktraten post-PCI oder der Todesfälle aus kardialer Ursache. Aufgrund der geringeren Restenose-Raten bei ansonsten identischem klinischen Verlauf lässt sich vermuten, dass im Falle des DES-Einsatzes weitere medizinische Ressourcen-Verbräuche (z.B. Konsultationen, Belastungstests usw.) reduziert sind. Mangels Daten kann dieser Effekt jedoch nicht quantifiziert werden. Dieser Aspekt lässt tendenziell eine zu ungünstige Beurteilung des DES-Einsatzes durch das Kostenmodell erwarten (Table 2).

Table 2.

Kostenmodell, Input-Para-meter und Wertebereiche der Sensitivitätsanalyse.

- Gesamtschweizerische Kostenfolgen

Die Kostenfolgenschätzungen auf der gesamtschweizerischen Ebene erfordern als Vergleichsgegenstand ein Szenario, das für alle Erst-PCI BMS verwendet. Dieses Szenario widerspricht jedoch der medizinischen Realität, da nach Angaben der Arbeitsgruppe für interventionelle Kardiologie der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie und von Santésuisse Ende des Jahres 2003 bereits 75% aller in der Schweiz eingesetzten Stents DES waren.

Die für die Kostenfolgenabschätzung auf gesamtschweizerischer Ebene erforderlichen zusätzlichen Inputparameter und Annahmen sind (1.) die Entwicklung kardialer Revaskularisationen in der Schweiz und international, (2.) der DES-Einsatz und die Zunahme der kardialen Revaskularisationen in der Schweiz, (3.) angebotsseitige Einflüsse, d.h. die Fähigkeit, der prognostizierten Mengenentwicklung gerecht zu werden.

Für die Schätzung der gesamtschweizerischen Kostenfolgen werden nachstehend vier Szenarien vorgestellt und diskutiert. Da der DES-Einsatz de facto bereits 75% beträgt, wird nicht wie sonst üblich von einer schrittweisen Einführung ausgegangen. Vielmehr wird die Option eines ausschliesslichen BMS-Einsatzes im Bereich aller primären PCI mit der Option eines ausschliesslichen DES-Einsatzes im Bereich aller primären PCI verglichen. Für PCI aufgrund von Restenosen wird von einem ausschliesslichen DES-Einsatzes ausgegangen.

Im ersten Szenario wird für die primären Revaskularisationen ein Wachstum von 1,5% pro Jahr gegenüber dem Vorjahreswert angenommen. Weiterhin wird angenommen, dass kein weiterer Ersatz von primären CABG-Operationen durch PCI erfolgt. Im zweiten Szenario ist die Wachstumsrate der primären Revaskularisationen auf 5,5% pro Jahr erhöht. Im dritten und vierten Szenario werden die Berechnungen für die Szenarien 1 und 2 wiederholt, es wird jedoch angenommen, dass im Falle des DES-Einsatzes ein weiterer Ersatz von CABG-Operationen durch PCI erfolgt. Als Werte für die durchschnittliche Kostendifferenz zwischen DES-Einsatz und BMS-Einsatz auf der Patientenebene werden in allen Szenarien die Ergebnisse der Basisfall-Analyse sowie des «worst case scenario» verwendet. Zusätzlich werden für alle PCI, die CABG-Operationen bei Mehrast-Koronaropathien ersetzen, erhöhte DES-Kosten verrechnet, entsprechend einem Durchschnitt von 2,5 implantierten DES.

Ergebnisse

- Unmittelbare Kosten des DES-Einsatzes im Vergleich zum BMS-Einsatz

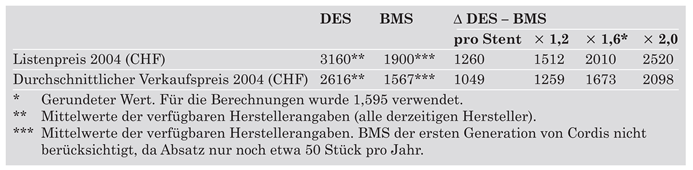

Im Jahr 2004 liegen die Listenpreise der DES im Vergleich zu denen der BMS um CHF 1260 höher. Auf der Ebene der durchschnittlichen Verkaufspreise beträgt die Differenz CHF 1049. Als Unterund Obergrenzen für die Sensitivitätsanalyse werden die niedrigsten und die höchsten mittleren Verkaufspreise der verschiedenen Anbieter im Jahr 2004 verwendet, also CHF 2532 und CHF 2700 im Fall der DES sowie CHF 1500 und CHF 1650 im Fall der BMS (Table 3).

Table 3.

Kostenvergleich DES—BMS.

Unter der Annahme eines durchschnittlichen Verbrauchs von 1,6 Stents pro Eingriff resultiert die Implantation von DES anstelle von herkömmlichen BMS wegen der höheren Anschaffungskosten in zusätzlichen Ausgaben auf der Ebene der primären Interventionskosten von durchschnittlich CHF 1673 pro Patient.

- Kosten des DES-Einsatzes pro Patient unter Berücksichtigung mittelbarer Ressourcen-Verbräuche (durchschnittliche Gesamtkosten pro Patient)

Auf Basis der im Methodenteil definierten Annahmen ergeben sich pro Patient mit TLR einer Restenose assoziierte Kosten von CHF 18 181, unabhängig davon, ob primär DES oder BMS eingesetzt wurden. Pro Patient mit Verdacht auf das Vorliegen einer klinischen Restenose ergeben sich assoziierte Kosten von CHF 14 021, ebenfalls unabhängig davon, ob primär DES oder BMS eingesetzt wurden. Im Durchschnitt aller Patienten ergeben sich Restenose-assoziierte Kosten von CHF 694 im Falle des primären DES-Einsatzes, dagegen von CHF 3113 im Falle des primären BMS-Einsatzes. Dieser Unterschied liegt in den drastisch geringeren RestenoseRaten bei primärem DES-Einsatz begründet.

Unter Berücksichtigung der primären Interventionskosten und der Restenose-assoziierten Kosten ergeben sich für den DESEinsatz Gesamtkosten von CHF 14 667 pro Patient in der Basisfall-Analyse. Für den BMS-Einsatz ergeben sich Gesamtkosten von CHF 15 412. Unter Berücksichtigung der Restenose-assioziierten Kosten ergibt sich also eine durchschnittliche Einsparung von CHF 745 pro Patient durch den DES-Einsatz.

Table 4 zeigt die durchschnittlichen Gesamtkosten des DES-Einsatzes pro Patient für verschiedene Subgruppen von Patienten, auf Basis der von Moses et al. beschriebenen TLR-Raten [5]. Für alle Subgruppen werden deutliche und vergleichbare Kosteneinsparun-gen beobachtet.

Table 4.

Durchschnittliche Gesamt-kosten des DES-Einsatzes nach Subgruppen.

Als Hauptresultat der Modellrechnung ist festzuhalten, dass der DES-Einsatz im Vergleich zum BMS-Einsatz aufgrund des reduzierten Bedarfs an Restenose-TLRs kostensparend ist. Dies gilt für alle Subgruppen von Patienten. Im Mittel betragen die Einsparungen CHF 745 pro Patient. Auch im Falle der Variation einzelner Inputparameter bleibt eine kostensparende Situation bestehen.

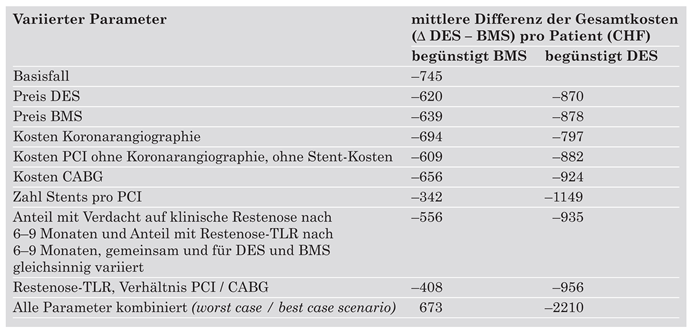

- Durchschnittliche Gesamtkosten pro Patient—Sensitivitätsanalyse

In der Sensitivitätsanalyse wird überprüft, wie sich die Variation von Inputparametern, die Unsicherheiten unterliegen, auf das Ergebnis (hier: auf die mittlere Differenz der Gesamtkosten pro Patient bei DES-Einsatz anstatt BMS-Einsatz) auswirkt. Im gegenwärtigen Fall werden die relevanten Inputparameter zunächst je einzeln variiert. Anschliessend werden alle Parameter im Sinne eines best case scenario und eines worst case scenario gemeinsam variiert. Die Resultate zeigt Table 5.

Table 5.

Sensitivitätsanalyse der mittleren Differenz der Gesamtkosten pro Patient bei DES-Einsatz anstatt BMS-Einsatz.

Die Variation einzelner Parameter führt in keinem Fall zu einer Vorzeichenumkehrung. In allen Fällen bleibt eine Kostenersparnis durch den DES-Einsatz bestehen. Erst im fiktiven Fall des worst case scenario würde sich der DES-Einsatz im Vergleich zum BMSEinsatz teurer darstellen. Die Mehrkosten würden hier CHF 673 pro Patient betragen. Dem stünden im best case scenario Kosteneinsparungen in Höhe von CHF 2210 pro Patient gegenüber.

Als besonders einflussreiche Parameter erweisen sich die Zahl der pro PCI benötigten Stents sowie das Verhältnis PCI vs. CABG bei den Restenose-TLR. Die Variation der Restenose-Raten sowie der übrigen Parameter ist von geringerer Bedeutung.

- Gesamtschweizerische Kostenfolgen des DES-Einsatzes

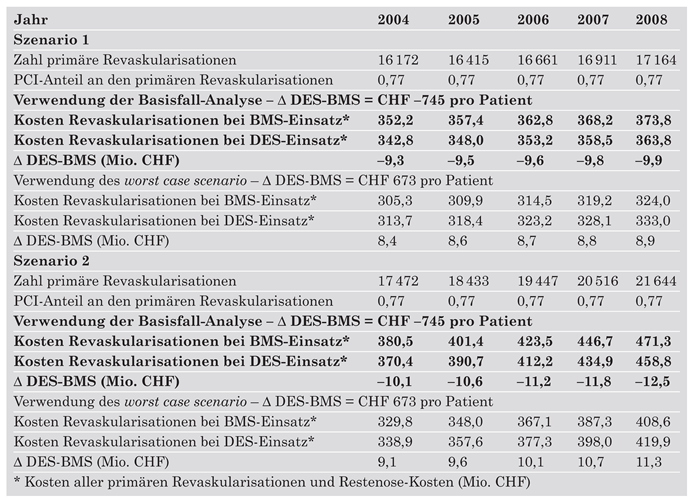

Szenarien 1 und 2 (Table 6): Bei Verwendung der Basisfall-Resultate ergeben sich in den Szenarien, die keinen weiteren Ersatz von CABG-Operationen durch PCI berücksichtigen, gesamtschweizerische Einsparungen in Höhe von CHF 9–13 Mio. pro Jahr durch den DES-Einsatz. Entsprächen die Resultate des best case scenario (entsprechende Einsparungen von CHF 2210 pro Patient im Falle des DES-Einsatzes) der Realität, entstünden Einsparungen von CHF 28–37 Mio. pro Jahr. Entsprächen die Resultate des worst case scenario (mit Mehrkosten von CHF 673 pro Patient im Falle des DES-Einsatzes) der Realität, entstünden Mehrkosten von CHF 8–11 Mio. pro Jahr.

Table 6.

Szenario 1: Kostenfolgen des DES-Einsatzes bei langsamem Wachstum der Erst-Revaskularisationen und ohne weiteren Ersatz von CABG-Operationen durch PCI. Szenario 2: Rasches Wachstum der Erst-Revaskularisationen, kein weiterer Ersatz von CABGOperationen durch PCI.

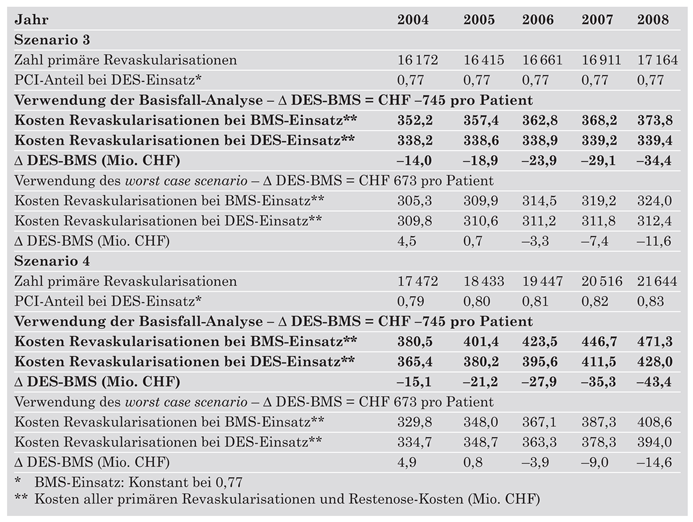

Szenarien 3 und 4 (Table 7): Wird zusätzlich der fortschreitende Ersatz von CABG-Operationen durch PCI im Falle des DES-Einsatzes berücksichtigt, ergeben sich bei Verwendung der Basisfall-Resultate Einsparungen von CHF 14–15 Mio. im ersten Jahr der Betrachtung und von CHF 34–43 Mio. im fünften Jahr der Betrachtung. Selbst unter den Bedingungen des worst case scenario werden ab dem dritten Jahr der Betrachtung Einsparungen in Millionenhöhe sichtbar.

Table 7.

Szenario 3: Langsames Wachstum der Erst-Revaskularisationen, weiterer Ersatz von CABG-Operationen durch PCI. Szenario 4: Rasches Wachstum der Erst-Revaskularisationen, weiterer Ersatz von CABG-Operationen durch PCI.

Durch den zusätzlichen Ersatz von Bypass-Operationen erlaubt die Implantation von DES weitere Kostenersparnisse. Diese werden um so schneller realisiert, als die DES anstelle der herkömmlichen BMS routinemässig implantiert werden können.

Diskussion

Als Hauptresultat der Modellrechnung ist festzuhalten, dass der DES-Einsatz im Vergleich zum BMS-Einsatz aufgrund des reduzierten Bedarfs an Restenose-TLR kostensparend ist. Dies gilt für alle Subgruppen von Patienten. Im Mittel betragen die Einsparungen CHF 745 pro Patient. Auch im Falle der Variation einzelner Input-Parameter bleibt eine kostensparende Situation bestehen.

Nur im Falle der Kombination mehrerer ungünstiger Annahmen zu einem worst case scenario sind Netto-Mehrkosten der DESStrategie zu beobachten. Es erscheint unwahrscheinlich, dass dieses Szenario die Realität abbildet, unter anderem aus folgenden Gründen: (1.) Das worst case scenario und auch das best case scenario beschreiben eine unwahrscheinliche Häufung ungünstiger bzw. günstiger Faktoren und umfassen somit die maximale Bandbreite denkbarer Auswirkungen des DES-Einsatzes. (2.) Ein Teil der DESPatienten könnte aus Sicherheitsgründen nicht mit BMS behandelt werden. In diesen Fällen wäre ohne DES eine sehr viel teurere primäre CABG-Operation erforderlich. Dieser Aspekt, der sich günstig auf die Wirtschaftlichkeit des DES-Einsatzes auswirkt, kommt in der nachfolgenden Abschätzung der gesamtschweizerischen Kostenfolgen zum Tragen. (3.) Die Kostendifferenz zwischen den DES und den BMS wird vermutlich aufgrund eines ausgeprägteren Preisverfalls bei den DES abnehmen. In diesem Fall wird sich die Kostenrelation der beiden Verfahren weiter zugunsten des DES-Einsatzes verschieben. (4.) Die im worst case scenario verwendeten Kosten der primären Interventionen berücksichtigen keinerlei Komplikationen und sind deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit falsch niedrig. (5.) Aufgrund der niedrigeren Restenose-Raten ist zu vermuten, dass im Falle des DES-Einsatzes auch andere medizinische Ressourcen-Verbrauchsparameter erniedrigt sind, z.B. die Konsultationskosten. Auch dieser Aspekt konnte mangels detaillierter Daten nicht berücksichtigt werden.

Die Kostendifferenz zwischen einem DES und einem BMS beträgt im Jahr 2004 CHF 1050 auf der Ebene der mittleren Verkaufspreise. Für die Zukunft ist eine beschleunigte Preiserosion der DES und damit eine Reduktion der Mehrkosten im Vergleich zu den BMS zu erwarten. Pro PCI ergeben sich unter Berücksichtigung des tatsächlichen Stent-Verbrauchs unmittelbare Mehrkosten von etwa CHF 1670 bei Einsatz von DES anstelle von BMS.

Die Kostenfolgenabschätzung auf der gesamtschweizerischen Ebene ergibt, wenn die Entwicklung des PCI-Anteils an allen Revaskularisationen unberücksichtigt bleibt, Einsparungen durch den DES-Einsatz in Millionenhöhe. Lediglich unter den Bedingungen des worst case scenario entstünden effektive Zusatzkosten, ebenfalls in Millionenhöhe.

Sämtliche Experten erwarten einen weitergehenden Ersatz von CABG-Operationen durch PCI, wenn DES zum Einsatz kommen. Wird dieser Sachverhalt zusätzlich berücksichtigt, ergibt die Modellrechnung noch höhere Einsparungen auf der gesamtschweizerischen Ebene. Selbst unter den Annahmen des worst case scenario würden ab dem dritten Jahr der Betrachtung Einsparungen in Millionenhöhe erreicht.

Die Annahmen, die zu diesen Resultaten führten, wurden möglichst realistisch, dabei tendenziell konservativ gewählt. So ist zum Beispiel der zu erwartende relative Preisverfall der DES, weil schwer quantifizierbar, nicht berücksichtigt. (Da der Preisverfall bei den BMS bereits weiter fortgeschritten ist, sind die gegenwärtigen absoluten Abnahmeraten geringer als bei den DES. In diesem Sinne ist für die nächsten Jahre eine weitere Abnahme der absoluten Preisdifferenz zu erwarten, was sich auf die Wirtschaftlichkeit des DES-Einsatzes positiv auswirken wird. Verstärkt werden wird dieser Trend vermutlich durch die Tatsache, dass im Jahr 2005 auch neue Mitbewerber DES auf den Markt bringen werden. Da dann alle vier grossen Stent-Hersteller einen DES auf dem Markt haben werden, ist mit einer beschleunigten Preiserosion zu rechnen.) Alle Resultate basieren auf den Stent-Kosten des Jahres 2004.

Allenfalls könnten derzeit noch nicht gesicherte unerwünschte Wirkungen der DES zu einer Verschlechterung der berichteten Kosten-Nutzen-Relation führen.

Nach aktuellem Wissenstand ist die Vergütung der DES im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung der Schweiz aus gesundheitsökonomischer Sicht klar zu empfehlen. Eine so eindeutige Stellungnahme wie in diesem Fall ist aufgrund von gesundheitsökonomischen Betrachtungen nur selten möglich. Im Falle einer Nichtvergütung würde den Leistungsanbietern ein Anreiz geschaffen, weiterhin BMS zu verwenden. Dies wäre betriebswirtschaftlich gesehen plausibel, da die in der Folge erforderlich werdenden zusätzlichen TLRs und nicht ersetzten Bypass-Operationen zu Zusatzeinnahmen führen würden. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht wäre ein derartiges Vorgehen nicht nur unethisch, sondern auch unwirtschaftlich.

- Interessenskonflikte

Die vorliegende Untersuchung wurde durch einen Beitrag der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie finanziell unterstützt.

- Danksagung

Die Autoren danken Herrn Dr. med. Philippe Kress ganz herzlich für seine tatkräftige Unterstützung dieses Projektes.

References

- Szucs, T.D. Medical economic considerations of coronary stenting. Schweiz Med Wochenschr 1999, 129, 1701–1711. [Google Scholar] [PubMed]

- Goy, J.J.; Urban, P.; Seydoux, C.; De Benedetti, E.; Stauffer, J.C. Use of sirolimus-eluting coronary stents in routine clinical practice. Catheter Cardiovasc Interv 2004, 62, 26–29. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Urban, P.; et al. Safety and efficacy of the sirolimus-eluting stent (Cypher™) in routine Clinical Practice): Data from the Swiss e-Cypher registry. Presented at the annual scientific congress of the Swiss Society of Cardiology June 3, 2004.

- Stone, G.W.; Ellis, S.G.; Cox, D.A.; Hermiller, J.; O’Shaughnessy, C.; Mann, J.T.; et al. A polymer-based, paclitaxel-eluting stent in patients with coronary artery disease. N Engl J Med 2004, 350, 221–231. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Moses, J.W.; Leon, M.B.; Popma, J.J.; Fitzgerald, P.J.; Holmes, D.R.; O’Shaughnessy, C.; et al. Sirolimus-eluting stents versus standard stents in patients with stenosis in a native coronary artery. N Engl J Med 2003, 349, 1315–1323. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Holmes DRJr Leon, M.B.; Moses, J.W.; Popma, J.J.; Cutlip, D.; Fitzgerald, P.J.; et al. Analysis of 1-year clinical outcomes in the SIRIUS trial: a randomized trial of a sirolimus-eluting stent versus a standard stent in patients at high risk for coronary restenosis. Circulation 2004, 109, 634–640. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Bullesfeld, L.; Gerckens, U.; Muller, R.; Grube, E. Long-term evaluation of paclitaxel-coated stents for treatment of native coronary lesions. First results of both the clinical and angiographic 18 month follow-up of TAXUS I. Z Kardiol 2003, 92, 825–832. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Eberli, F.R.; Meier, B. Coronary bypass surgery vs coronary angioplasty: a look to the past for new insights into the future. Eur Heart J 2002, 23, 511–514. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed][Green Version]

- Morice, M.C.; Serruys, P.W.; Sousa, J.E.; Fajadet, J.; Ban Hayashi, E.; Perin, M.; et al. A randomized comparison of a sirolimuseluting stent with a standard stent for coronary revascularization. N Engl J Med 2002, 346, 1773–1780. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Park, S.J.; Shim, W.H.; Ho, D.S.; Raizner, A.E.; Park, S.W.; Hong, M.K.; Lee, C.W.; et al. A paclitaxel-eluting stent for the prevention of coronary restenosis. N Engl J Med 2003, 348, 1537–1545. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Sousa, J.E.; Costa, M.A.; Sousa, A.G.; Abizaid, A.C.; Seixas, A.C.; Abizaid, A.S.; et al. Two-year angiographic and intravascular ultrasound follow-up after implantation of sirolimus-eluting stents in human coronary arteries. Circulation 2003, 107, 381–383. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Comparison of coronary bypass surgery with angioplasty in patients with multivessel disease. The Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) Investigators. N Engl J Med 1996, 335, 217–225. [Google Scholar]

Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content. |

© 2005 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.