Das Herz ist ein verborgenes Organ und der klinischen Untersuchung nur indirekt zugänglich. Während die antiken Ärzte beispielsweise die Zeichen einer Entzündung wie Rubor, Calor, Dolor, Tumor und Functio laesa an der Haut und den Gliedern des Körpers bereits früh beschreiben konnten, entzog sich das Herz der unmittelbaren Wahrnehmung. Die alte chinesische Medizin hatte bereits eine elaborierte Pulsdiagnostik entwickelt und diese Methode blieb über Jahrhunderte der einzige Zugang der Medizin zu diesem zentralen Organ. Um einen weiteren Fortschritt zu erzielen, musste erst noch das Stethoskop—das Symbol des Arztes schlechthin—von René Laennec (1781–1826) erfunden werden, einem schmächtigen französischen Arzt des 19. Jahrhunderts, welcher das damals übliche direkte Abhören der Lungen mit dem über der Brustwand des fiebrigen und schwitzenden Patienten aufgelegte Ohr als unergiebig, ja sogar als widerlich empfand und daher begann, mit einer Papierrolle auf der Brustwand der Patienten Lungen und Herz abzuhören. Er war sofort beeindruckt, wie klar und ohrnah er bei seinen Tuberkulosekranken über den Lungen ein Rasseln, Brummen und Keuchen und bei den Herzkranken ein Fauchen, Rauschen und Giessen zu hören vermochte.

Das verborgene Organ konnte damit aber noch keineswegs direkt gesehen werden. Erst mit der Erfindung der Röntgenstrahlen durch Konrad Röntgen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert liess sich das Herz unmittelbar als Schattenbild im Brustraum erfassen. Thomas Mann beschrieb in seinem Roman «Der Zauberberg», wie Hofrat Behrens im Sanatorium Berghof den Brustraum seines Vetters Joachim Ziemssen durchleuchtete.

Castorp bemerkte dabei befremdet und erregt erstmals das Herz als Organ von unerwarteter Form zwar, ja völlig anders in Gestalt als er sich dies aus den symbolischen Darstellungen gewohnt war, einer Qualle gleich rudernd im Brustraum seines Vetters sich bewegend [

1].

Die Durchleuchtung des Brustraums blieb aber die Domäne der Lungenärzte. Das Herz wurde gewissermassen nur als Nebenbefund bei den damals vorherrschenden Lungenerkrankungen erhoben. 1933 kam man der Sache schon etwas näher, als Werner Forssmann, ein junger und fragender Chirurg, sich an einer kleinen Klinik in Eberswalde, in der Nähe von Berlin, gegen den Willen seines eigenen Chefs einen Blasenkatheter über die Armvene ins rechte Herz schob. Damit war erstmals eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt worden. Da der befürchtete Herztod nicht eintrat, liess sich diese Heldentat über die nächsten Jahrzehnte zur Routine entwickeln. In den 1950er und 1960er Jahren wurde die Koronarangiographie mit selektiver Injektion von Kontrastmitteln in die Herzkranzgefässe, wie sie von Mason Soanes an der Cleveland Clinic (USA) entwickelt wurde, immer mehr in die klinische Routine eingeführt. Damit konnte das Herz—wenn gleich verbunden mit einem erheblichen Aufwand sowie gewissen Gefahren—mit verschiedenen Kathetern detailliert untersucht werden. Die Koronarangiographie blieb seither der «Golden Standard», sowohl für die Festlegung der Auswurffraktion der linken Herzkammer, der Untersuchung der Herzkranzgefässe als auch zur Bestimmung von Füllungsducken und Herzminutenvolumen auf der linken und rechten Herzseite.

Neben ihrer Invasivität wies die Herzkatheteruntersuchung noch weitere Nachteile auf; so liess sich insbesondere in den Herzkranzgefässen wie auch im Ventrikel damitnur das Lumen bestimmen, während die Wand der Gefässe (und damit insbesondere die arteriosklerotische Plaque) und der Herzmuskel selber unsichtbar blieben. Die Untersuchung war trotz technischer Verbesserungen aufwendig und teuer und auch nicht gänzlich frei von Komplikationen. Entsprechend war es das Anliegen vieler klinischer Forscher, Techniker und Ingenieure, die Bildgebung des Herzens weiter zu vereinfachen und zu verbessern.

In den 1960er Jahren erlaubte die Entwicklung des Echolots in der Schiffahrt diese technische Errungenschaft auch in der Medizin anzuwenden. Die Echokardiographie hat sich seither unter ständigen Verbesserungen zum «neuen Stethoskop» entwickelt, welches heute nicht nur die Muskelmasse und Funktion des linken und rechten Ventrikels zu bestimmen vermag, sondern auch die Klappenfunktion sowie nichtinvasiv und indirekt auch gewisse Druckwerte. Der Nachteil der Echokardiographie bleibt die doch erhebliche Untersucherabhängigkeit, die eingeschränkte Verwendbarkeit bei gewissen Patientengruppen, wie übergewichtigen und älteren PatientInnen, sowie bei PatientInnen mit einem Emphysem. Vor allem können mit der Echokardiographie kaum Informationen über die Herzkranzgefässe gewonnen werden. Seit der Entwicklung von Echokontrastmitteln kann zwar die Durchblutung des Herzens auch mit dieser Methode abgeschätzt werden; eine Darstellung der Herzkranzgefässe ist aber nur bei besonders gut schallbaren PatientInnen und nur in den proximalen Anteilen möglich.

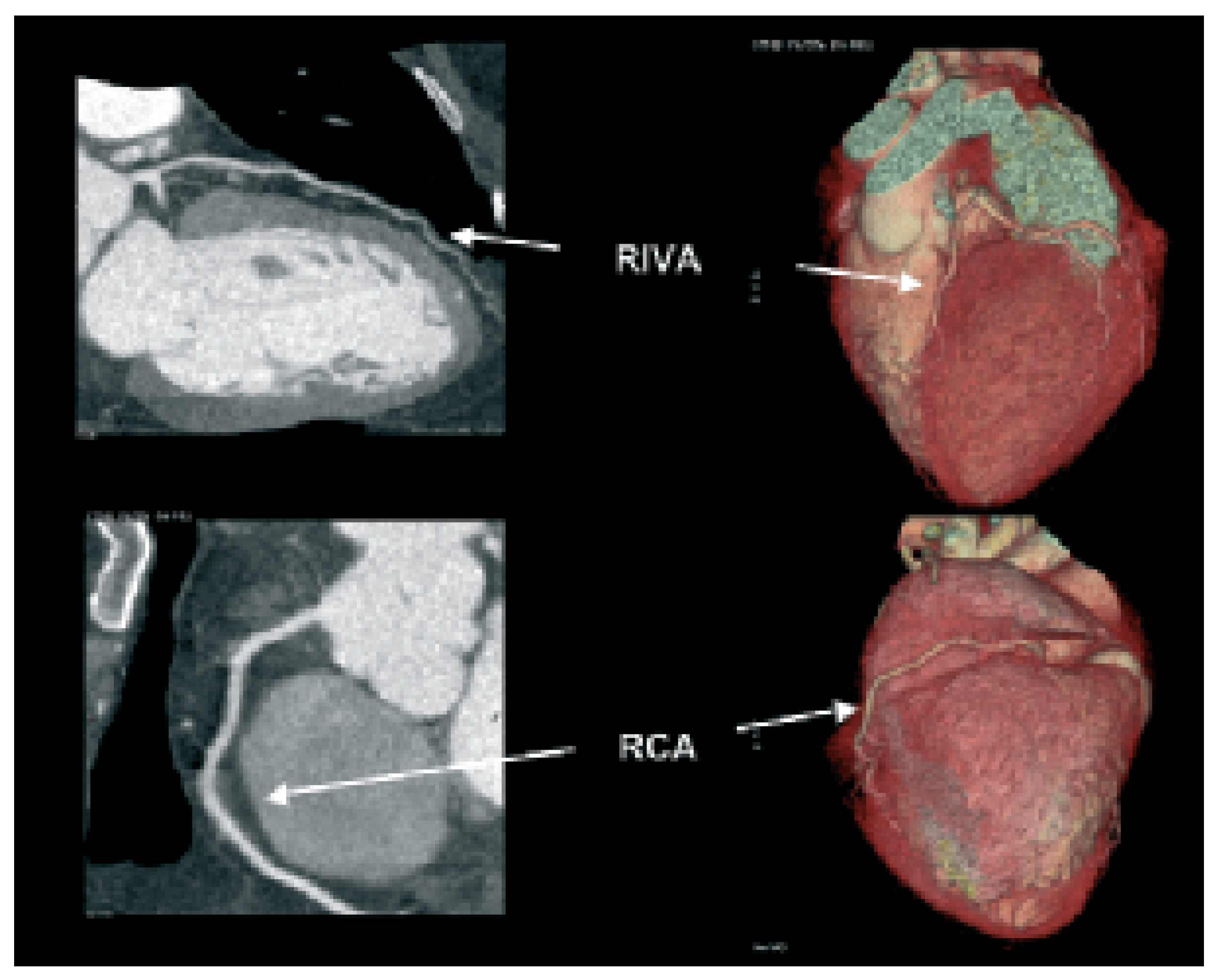

Abbildung 1.

Darstellung von multiplanar rekonstruierten (MPR, links) und dreidimensionalen (3D-volume rendered) Bildern eines Patienten mit normalen Koronararterien. Ramus interventricularis anterior (RIVA) und rechte Koronararterie (RCA).

Abbildung 1.

Darstellung von multiplanar rekonstruierten (MPR, links) und dreidimensionalen (3D-volume rendered) Bildern eines Patienten mit normalen Koronararterien. Ramus interventricularis anterior (RIVA) und rechte Koronararterie (RCA).

Unser eigentliches Ziel wäre ein sogenannter «One-Stop Shop», bei welchem mittels einer nichtinvasiven, einfach durchzuführenden und kostengünstigen Methode sowohl die Struktur wie Funktion der linken Herzkammern, der Klappen als auch der Herzkranzgefässe (mitsamt arteriosklerotischen Plaques) auf einfache Art und Weise sichtbar gemacht und bestimmt werden könnten. Einem solchen Anspruch schien das MagnetresonanzImaging (MRI) am ehesten zu entsprechen. Seit den 1970er und 1980er Jahren arbeiten weltweit zahlreiche Forschergruppen bestehend aus Ärzten, Ingenieuren und Physikern daran, dieses Ziel zu verwirklichen. Bisher ist es gelungen, mittels MRI einmalig genaue und hoch reproduzierbare Bilder von den Strukturen von Herz und Kreislauf zu gewinnen. Ebenfalls wurde es mit dieser Methode aufgrund von speziellen Kontrastmitteln möglich, die Durchblutung des Herzens recht genau zu bestimmen [

2,

3]. Die Darstellung der Herzkranzgefässe allerdings bereitet immer noch technische und physikalische Schwierigkeiten, obschon ein Plaque-Imaging zumindest in grossen und sich wenig bewegenden Gefässen wie der Karotis, Aorta und Femoralis möglich geworden ist [

4,

5]. Mit dieser Methode können bei ausgezeichneter Reproduzierbarkeit Änderungen der Plaque-Grösse und Zusammensetzung nach Interventionen (wie LDL-Senkung) untersucht werden.

Durch die rasante Entwicklung immer schneller werdender Geräte, welche ursprünglich langsam Schicht um Schicht, bald aber 4, 16, 32 und seit kurzem bereits 64 Zeilen gleichzeitig erfassen, wurde es möglich, innert kürzester Zeit—allerdings mit erheblicher Strahlenbelastung—die Herzkranzgefässe mit bisher ungeahnter Genauigkeit darzustellen (

Abb. 1; [

6]). Die Herzkranzgefässe lassen sich hiermit in ihrer gesamten Länge neben dem kardialen Bereich vollständig verfolgen, Einengungen können in vielen Fällen erkannt werden. Zudem bietet die Computertomographie die Möglichkeit der Quantifizierung von Kalziumablagerungen in der Gefässwand, wie sie für die Arteriosklerose typisch sind («Gefässverkalkung»; [

7]). Kalk ist Ausdruck des Ausmasses des arteriosklerotischen Prozesses. Entsprechend wurde von verschiedenen Forschungsgruppen ein eigentlicher Kalzium-Score entwickelt, welcher ähnlich wie die kardiovaskulären Risikofaktoren prognostische Hinweise liefern soll. Der prognostische Wert eines solchen Scores über die bereits verfügbaren Risikofaktorenanalyse hinaus (ESC Score Card u.a.m.), ist allerdings sehr fraglich und wird daher heute nur noch von wenigen Zentren verwendet.

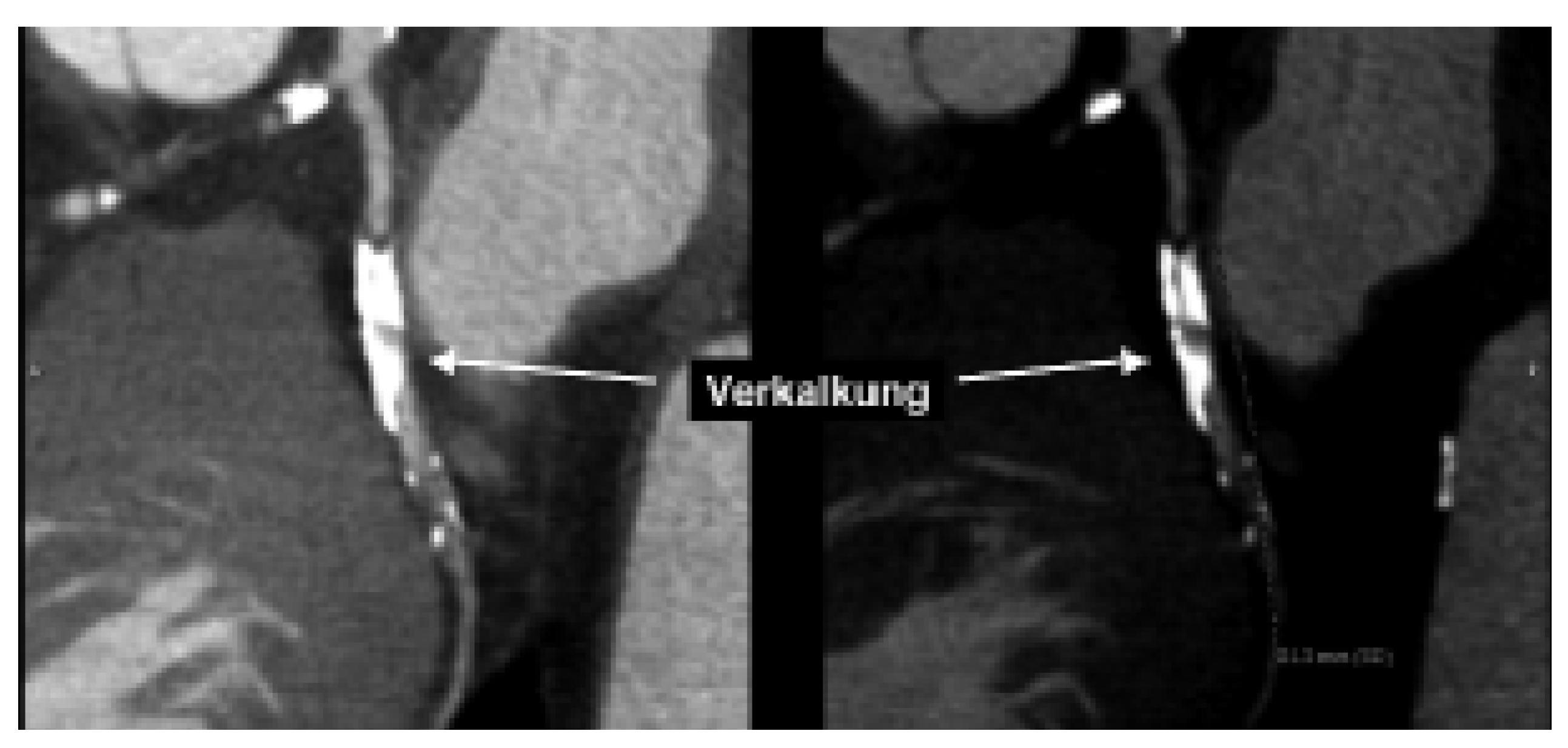

Abbildung 2.

Darstellung einer schweren Verkalkung im Ramus circumflexus. Die ausgeprägte Verkalkung verunmöglicht eine korrekte Beurteilung bezüglich Lumeneinengung (links). Mit geeigneten Massnahmen bei der Bildverarbeitung kann dieses Problem teilweise etwas kompensiert werden.

Abbildung 2.

Darstellung einer schweren Verkalkung im Ramus circumflexus. Die ausgeprägte Verkalkung verunmöglicht eine korrekte Beurteilung bezüglich Lumeneinengung (links). Mit geeigneten Massnahmen bei der Bildverarbeitung kann dieses Problem teilweise etwas kompensiert werden.

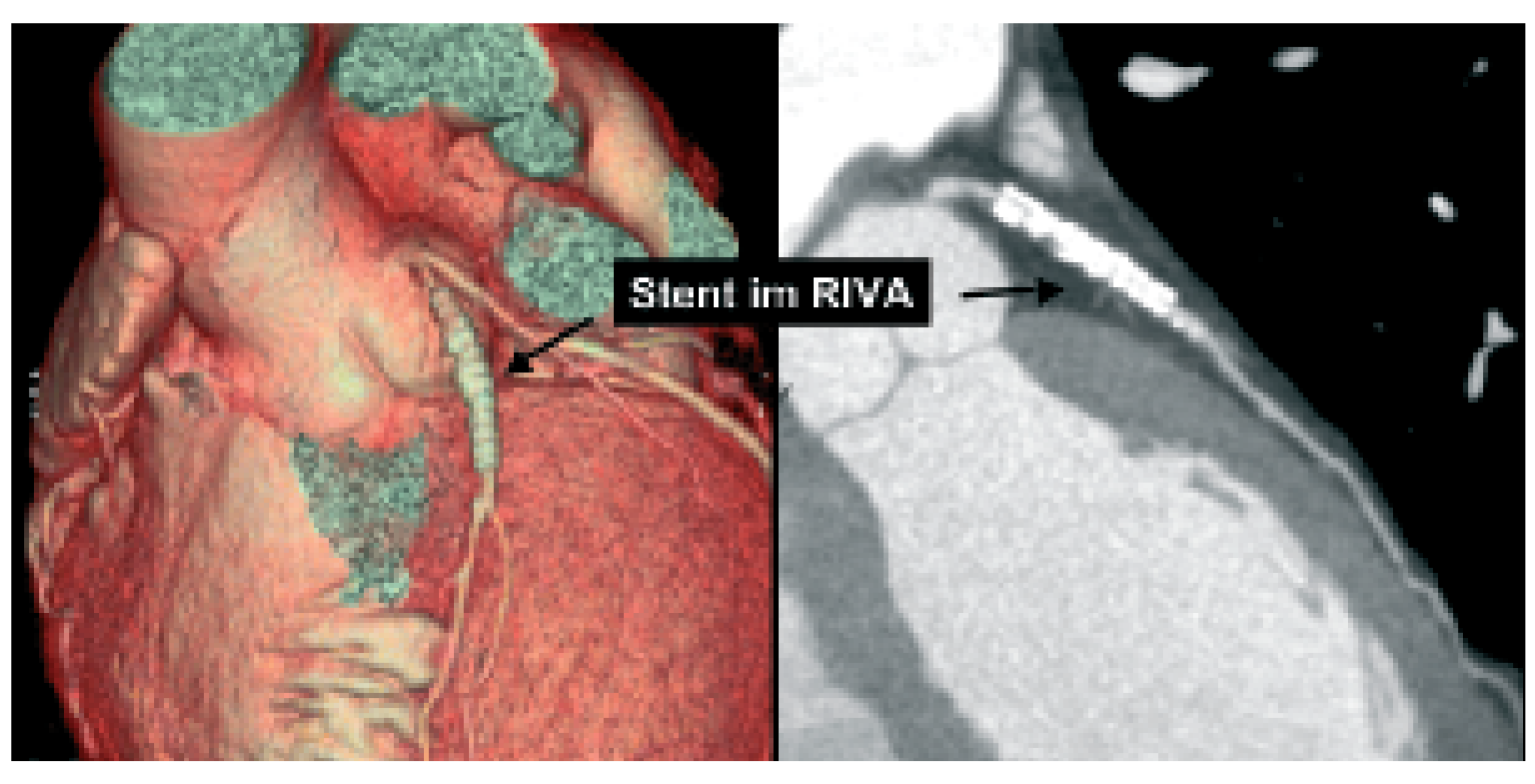

Verkalkungen der Herzkranzgefässe beeinträchtigen allerdings auch erheblich die Darstellung des Lumens in der computertomographischen Angiographie (

Abb. 2). Somit lässt sich in stark verkalkten Gefässen meist nicht sagen, ob es sich nur um ein krankes, d.h. arteriosklerotisch verändertes Koronarsegment handelt, oder ob es auch hämodynamisch relevant eingeengt ist. Vor allem bei älteren PatientInnen und solchen mit Diabetes und/oder Niereninsuffizienz, welche ausgeprägte Verkalkungen aufweisen, ist daher keine schlüssige Beurteilung des Lumens möglich. Zudem kann die EKG-getriggerte Untersuchung bei hoher Herzfrequenz, bei Vorhofflimmern und anderen Rhythmusstörungen, die bei etwa 5% der Patienten zu finden sind, nicht durchgeführt werden. Schliesslich sollte bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz die Volumenbelastung durch das Kontrastmittel in Betracht gezogen werden. Auch durch Stents verursachte Artefakte stellen ein diagnostisches Problem dar (

Abb. 3). Obschon die neuesten CT-Geräte sehr genau die Stent-Länge und den Durchmesser erfassen können, ist eine sichere Beurteilung des Lumens in vielen Fällen noch nicht möglich. Da bei der koronaren Herzkrankheit die Frage nach einer Intervention im Vordergrund steht, sei es eine kathetertechnische Stent-Implantation oder eine Bypass-Operation, ist die Erfassung von Koronarstenosen das Hauptziel dieser Untersuchungen. Entsprechend ist diese Einschränkung der Aussagekraft der computertomograpischen Koronarangiographie durch Gefässwandverkalkungen ein grosser Nachteil dieser Methode. Zusammenfassend ist daher der negativ prädiktive Wert der computertomographischen Koronarangiographie sehr hoch, d.h. bei fehlendem Nachweis von Kalzium und Einengungen lässt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine koronare Herzkrankheit ausschliessen. Der positive prädiktive Wert behandlungsbedürftiger Koronarstenosen ist aber vor allem in der älteren Population, in welcher die koronare Herzkrankheit besonders häufig ist, immer noch stark eingeschränkt (

Abb. 4). Unseres Erachtens können momentan wichtige klinische Entscheidungen (wie z.B., ob ein Patient aufgrund des Koronarbefundes mittels ACBPOperation oder PCI behandeln werden muss) nicht ausschliesslich anhand des CT-Befundes gefällt werden. Das Vorhandensein von Gefässverkalkungen hat den Einsatz dieser vielversprechenden Technik auch in anderen Gefässabschnitten (wie in den Karotiden [

8,

9]) beschränkt.

Abbildung 3.

Stents stellen ebenfalls eine Herausforderung dar. Zwar können Stents sehr gut v.a. dreidimensional dargestellt werden (links), doch die Beurteilung des Lumens ist häufig beeinträchtigt.

Abbildung 3.

Stents stellen ebenfalls eine Herausforderung dar. Zwar können Stents sehr gut v.a. dreidimensional dargestellt werden (links), doch die Beurteilung des Lumens ist häufig beeinträchtigt.

Was können wir aus diesen Ausführungen lernen?

Es besteht kein Zweifel, dass auch heute noch die Koronarangiographie den Gold-Standard darstellt, und dies aus folgenden Gründen:

Mit dieser Methode bestehen die längstenErfahrungen.

Die Koronarangiographie stellt mit grösster Präzision das Lumen der Herzkranzgefässe dar und ist deshalb die beste Methode, um Einengungen festzustellen, welche letztlich die Indikation für Revaskularisationstherapien begründen.

Die Koronarangiographie bietet die Möglichkeit, unmittelbar nach der diagnostischen Untersuchung, gegebenenfalls notwendige kathetertechnische Interventionen durchzuführen.

Abbildung 4.

Darstellung von einer multiplanar rekonstruierten 64-Zeilen-CT-Koronarangiographie bei einem 81jährigen Patienten mit atypischen Thoraxschmerzen (oben). Im CT wurde eine schwere (ca. 90prozentige) ostiale, verkalkte Stenose des Hauptstammes vermutet (oben rechts). Die invasive Abklärung zeigte nur eine leichte Läsion ohne hämodynamisch relevante Einengung (unten).

Abbildung 4.

Darstellung von einer multiplanar rekonstruierten 64-Zeilen-CT-Koronarangiographie bei einem 81jährigen Patienten mit atypischen Thoraxschmerzen (oben). Im CT wurde eine schwere (ca. 90prozentige) ostiale, verkalkte Stenose des Hauptstammes vermutet (oben rechts). Die invasive Abklärung zeigte nur eine leichte Läsion ohne hämodynamisch relevante Einengung (unten).

Die Computertomographie ihrerseits ist eine Methode mit rasanter Entwicklung, welche heute in vielen Zentren zur Verfügung steht, aber aufgrund des Obengesagten aus unserer Sicht noch immer der weiteren wissenschaftlichen Evaluation bedarf, bevor eine breite Anwendung empfohlen werden kann. Aufgrund ihrer Nichtinvasivität wird sie in zunehmendem Umfang klinisch bei Abklärungen benutzt—mit dieser Realität müssen wir uns auseinandersetzen. Bei ihrer Verwendung ist zu bedenken, dass diese Methode einen hohen negativen, prädiktiven Wert, aber einen relativ schlechten, positiv prädiktiven Wert, besonders bei älteren PatientInnen, aufweist. Damit erlaubt es diese Methode (zumindest nicht mit den heute verfügbaren Geräten) nicht, in der letzteren Gruppe von PatientInnen direkt, beispielsweise eine Bypass-Operation durchzuführen. Insofern bleibt diese Methode zwingend eine Zwischenstufe zwischen der klinischen Untersuchung und der weiterhin diagnostischen Koronarangiographie, welche die Grundlage für interventionelle oder chirurgische Massnahmen darstellt. Mit der Koronarangiographie teilt die computertomographische Angiographie den Nachteil, dass sie primär eine anatomische Information liefert, und somit nicht immer mit Sicherheit entschieden werden kann, ob es sich um eine behandlungsbedürftige Einengung handelt oder nicht. Eine Kombination der Computertomographie mit der Positron-EmissionsTomographie (PET), wie sie kürzlich in Zürich entwickelt wurde [

10], oder auch mit der Myokardszintigraphie würde diesen Nachteil vermindern und diese wahrscheinlich als Hybriduntersuchung zur bisher besten, nichtinvasiven Methode bei PatientInnen mit koronarer Herzkrankheit machen. Ein ähnliches Potential kommt in Zukunft auch dem MRI zu.

Wie sollen wir die computertomographische Koronarangiographie heute verwenden?

Diagnostische Abklärungen sollten weiterhin erst nach einer Befragung und Untersuchung von PatientInnen sowie einem Belastungstest in Erwägung gezogen werden. In diesem Rahmen lassen sich auch neue Methoden sinnvoll einsetzen. Bei PatientInnen mit klassischer Angina pectoris, vor allem, wenn bereits vorgängig Interventionen durchgeführt oder ein Infarkt durchgemacht wurden oder ein positiver Belastungstest vorliegt, braucht es keine weiteren diagnostischen Untersuchungen; diese Patienten sollten direkt einer Koronarangiographie und gegebenenfalls interventionellen oder chirurgischen Therapien zugeführt werden—alle zusätzlichen Untersuchungen belasten hier nur Patient und Kostenträger.

PatientInnen mit völlig atypischen Beschwerden und negativem Belastungstest dürften ebenfalls kaum von dieser neuen Methode profitieren; der Einsatz einer computertomographischen Koronarangiographie würde hier nur zu weiteren Kosten mit minimalem diagnostischem Gewinn führen.

In der Gruppe der PatientInnen mit unklaren Thoraxschmerzen andererseits könnte die Computertomographie—wie natürlich auch die Stress-Echokardiographie, die Myokardszintigraphie, das kontrastmittelunterstützte Magnetresonanz-Imaging und die Positron-Emissions-Tomographie—prinzipiell zum Einsatz kommen. In dieser Gruppe von PatientInnen bieten die nicht-invasiven Methoden, welche oben aufgeführt wurden, die Möglichkeit einer definitiveren Beurteilung. In der Folge können diese PatientInnen entsprechend den Befunden entweder weiter beobachtet oder einer Koronarangiographie zugeführt werden. Alle diese Methoden, selbst die Positron-Emissions-Tomographie, weisen einen positiv prädiktiven Wert von 90–95% auf.

Ob die Computertomograhie in irgendeiner Form den anderen nicht-invasiven Methoden vergleichbar oder gar überlegen ist, bleibt zu klären und bedarf weiterer Forschungsanstrengungen. Die Kosten sind heute sicherlich in einem Bereich, welche dem Krankheitsbild und der Wichtigkeit der Entscheidung durchaus angemessen scheint und nicht über denjenigen anderer nicht-invasiver Tests liegt. Allerdings ist die recht hohe Strahlenbelastung pro Untersuchung (8–15 mSv bei 64-Zeilen-CT [

6]) zu berücksichtigen (im Vergleich dazu 1,0–10,0 mSv bei diagnostischen bzw. therapeutischen Koronarangiographien). Im Unterschied zur Stress-Echokardiographie, den nuklearmedizinischen Perfusionsuntersuchungen sowie dem Magnetresonanz-Imaging vermittelt die Computertomographie allerdings, wie bereits erwähnt, bestenfalls strukturellanatomische und keine funktionelle Information zur Koronarzirkulation bzw. ihrer Beeinträchtigung durch eine koronare Herzkrankheit. Auch ist die Methode zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, koronare Plaques zu charakterisieren, was ein echtes Bedürfnis wäre. Ein weiteres Problem in der Verwendung dieser Methode liegt darin, dass sie vorwiegend von Medizinern durchgeführt und befundet wird, welche bisher kaum in der Diagnostik der koronaren Herzkrankheit involviert waren und daher klinisch und anatomisch bisher nur eine begrenzte Erfahrung mit diesem Organ haben. Entsprechend könnte ein ungehemmter Einsatz dieser Methode zu einer steigenden Zahl unklarer Befunde führen, was zumindest zum jetzigen Zeitpunkt die Anzahl klärender Koronarangiographien weiter steigen lassen könnte. Kurz—die computertomographische Koronarangiographie ist sicher mehr als ein Spielzeug, für einen breiten Einsatz ist es allerdings noch zu früh.