Abstract

Cardiac rehabilitation. Many studies have shown that regular physical activity is an important predictor of good health for normal individuals, coronary patients and patients with heart failure. Benefits of early mobilization after myocardial infarction or following coronary artery surgery are now well documented. It is thus important to make use of facilities that are dedicated to both physical training and correction of vascular risk factors. Rehabilitation programs can be organised either on a stationary or an ambulatory basis. Both are widely available in Switzerland, allowing physicians to make a choice based on indications, contra-indications and the patient's wishes. Heart failure used to be considered a contra-indication to physical activity. However, it has more recently been shown that rehabilitation is associated with an improved physical aptitude, decreased symptoms and improved quality of life. Rehabilitation, in this case, should be performed in a hospital setting under strict medical supervision. Regular long-term physical activity is essential after a coronary event. It can be done either individually or within a maintenance group. Patients should be encouraged to stay indefinitely in such groups, and we believe that the presence of a physician has several advantages. Our study, performed in an outpatient cardiology office, shows that only a small percentage of coronary patients is included in a maintenance program. In addition, only a minority of patients partakes in regular significant physical activity. Amajor effort to improve matters in this field remains to be done.

Résumé

De nombreuses études ont montré qu'une activité physique régulière est un des déteressentiels d'une bonne santé, qu'il s'agisse d'individus sains, de patients coronariens ou d'insuffisants cardiaques.

Les avantages d'une mobilisation précoce après infarctus ou chirurgie coronarienne étant bien démontrés, il est important de pouvoir disposer de structures qui favorisent le réentraînement à l'effort et la correction de tous les facteurs de risque vasculaires et par conséquent permettent de diminuer la mortalité cardiovasculaire. Cette réadaptation peut être réalisée dans un centre stationnaire ou ambulatoire. Ces deux modalités sont très répandues en Suisse, permettant de choisir en fonction des indications et contre-indications ainsi que des désirs du patient.

L'insuffisance cardiaque a longtemps été considérée comme une contre-indication à l'activité physique mais il a été démontré que la réadaptation permet d'améliorer l'aptitude physique, de diminuer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie. Cette réadaptation doit cependant être réalisée en milieu hospitalier sous surveillance médicale stricte.

Après un accident coronarien, la poursuite à long terme d'une activité physique régulière est essentielle. Elle peut être faite individuellement ou dans le cadre d'un groupe de maintenance. Nous pensons qu'il faut encourager les patients à rester indéfiniment membres de tels groupes et que la participation d'un médecin présente plusieurs avantages.

L'étude réalisée dans un cabinet de cardiologie montre cependant qu'un très faible pourcentage de patients coronariens suit un programme de maintenance. D'autre part, une minorité de patients a une activité importante et régulière. Il reste donc un grand travail à accomplir dans ce domaine.

Mots clefs: réadaptation cardiaque; prévention secondaire; entraînement physique; insuffisance cardiaque

Introduction

La sédentarité est devenue un problème très préoccupant dans les pays industrialisés et constitue aujourd'hui un facteur de risque cardiovasculaire majeur [1]. Une activité physique régulière est un des déterminants importants d'une bonne santé en général et en particulier cardiovasculaire. Il existe une bonne corrélation entre l'aptitude physique déterminée lors d'une épreuve ergométrique et le pronostic d'hommes en bonne santé [2]. Une étude prospective [3], portant sur plus de 70 000 femmes ménopausées sans antécédent coronarien, a montré que plus de 2,5 heures par semaine de marche rapide ou d'autres activités physiques importantes diminue d'environ 30% le risque d'événement cardiovasculaire.

L'effet bénéfique de l'activité physique chez les sujets sains est connu depuis longtemps mais il a fallu beaucoup de temps pour faire accepter l'idée que l'entraînement physique est également bénéfique pour les patients cardiaques. Une étude [4] portant sur plus de 12 000 patients coronariens a montré que le facteur pronostique principal est la capacité à l'effort, déterminée ici par la consommation maximale d'oxygène. Enfin, la «Cochrane Library» [5] a consacré à la réadaptation des coronariens une méta-analyse portant sur 51 études randomisées comprenant 8440 patients. Cette analyse a montré que les programmes d'entraînement physique diminuent de 31% la mortalité cardiaque totale.

L'usage encore en vigueur dans les années 60 était de maintenir les patients au lit pendant plusieurs semaines après un infarctus du myocarde. Aujourd'hui, les séjours après infarctus ou chirurgie coronarienne se comptent en jours, voire souvent en heures après une angioplastie. Ce changement d'attitude est bien sûr très bénéfique. Il laisse cependant peu de temps pour faire comprendre aux patients la gravité de leur maladie et la nécessité de mesures de prévention secondaire. D'où l'importance des programmes de réadaptation.

Plusieurs revues extensives publiées récemment [6,7] ont bien mis en évidence les nombreux avantages pour les patients coronariens d'une activité physique régulière et en particulier des programmes de réadaptation.

Rappelons que l'Organisation Mondiale de la Santé a divisé en 3 phases la réadaptation cardiaque après infarctus:

- —

- la phase 1, hospitalière;

- —

- la phase 2, post-hospitalière ou de convalescence;

- —

- la phase 3, d'entretien ou de maintenance.

La phase 1: mobilisation après infarctus du myocarde

Conformément aux propositions faites par Levine dans les années 1940, Levine et Lown [8] avaient démontré en 1952 les avantages d'un lever précoce après infarctus du myocarde. Leurs recommandations n'avaient cependant pas été suivies. Ce n'est donc qu'une vingtaine d'années plus tard que sont apparues les premières études contrôlées sur le sujet.

Au début des années 1970, les patients admis à l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève étaient encore maintenus au lit strict pendant 4 semaines puis mobilisés progressivement pendant 2 semaines. Cette période de repos prolongée était bien sûr une source importante d'effets secondaires, de désagréments et de coûts; elle était considérée cependant comme nécessaire pour permettre une bonne cicatrisation du myocarde et pour mettre les patients à l'abri de complications (arythmies graves, mort subite, ruptures cardiaques, anévrismes ventriculaires gauches, récidives d'infarctus).

En dépit de données préliminaires encourageantes dans la littérature, la mobilisation précoce après infarctus se heurtait à Genève, comme ailleurs, à de fortes réticences. C'est la raison pour laquelle nous avions réalisé entre 1971 et 1972 une des premières études contrôlées randomisées sur la mobilisation précoce après infarctus myocardique aigu [9]. L'étude avait permis de comparer un groupe avec mobilisation débutant 24 à 48 h après l'infarctus à un groupe de contrôle où les patients étaient maintenus au lit pendant 3 semaines. Il n'y avait eu aucune augmentation de la mortalité ou de la morbidité dans le groupe mobilisé précocement, que ce soit à court [9] ou à long terme [10].

Plusieurs autres études ont confirmé ces données avec des séjours hospitaliers de plus en plus courts [11].

La phase 2 ou de convalescence

Réadaptation institutionnalisée ou ambulatoire?

Plusieurs centres de réadaptation cardiaque ont été ouverts en Suisse, à l'image de ceux qui existaient en Allemagne et dans l'Europe de l'Est. Ces centres ont constitué pendant longtemps la seule possibilité de réaliser une phase 2 structurée. L'usage a prévalu pendant de nombreuses années d'envoyer dans ces centres pour une durée d'environ 4 semaines la quasitotalité des patients après chirurgie coronarienne et la majorité de ceux après infarctus. Les centres reconnus actuellement en Suisse romande par le Groupe de travail de la Société Suisse de Cardiologie pour la Réadaptation Cardiovasculaire [12] sont ceux de Genolier, La Lignière, Le Noirmont et Montana.

L'alternative à la réadaptation institutionnalisée est constituée aujourd'hui par les nombreux programmes ambulatoires développés en Suisse ces dernières années. Ces programmes permettent aux patients de suivre une réadaptation précoce après un événement cardiaque tout en vivant chez eux. Actuellement, une trentaine de ces programmes sont reconnus en Suisse par le Groupe de travail pour la Réadaptation Cardiovasculaire [12].

Quel est le mode de réadaptation le plus profitable pour les patients? Cette question n'est pas résolue [13]. Le choix entre la réadaptation ambulatoire et la réadaptation institutionnalisée est souvent un sujet de polémique. Ceci nous semble être cependant un faux débat dans la mesure où il est utile que les deux solutions coexistent, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans la majorité des pays étrangers. Plusieurs situations constituent en effet des indications à un séjour dans un Centre de Réadaptation:

- —

- Persistance de complications et/ou de risques élevés après chirurgie coronarienne ou infarctus.

- —

- Crainte marquée du patient à reprendre une activité physique en raison de problèmes physiques ou psychologiques.

- —

- Présence de nombreux facteurs de risque vasculaires chez un patient peu motivé à les corriger.

- —

- Mauvaises conditions familiales ou sociales rendant utile un éloignement temporaire du milieu habituel.

En dehors de ces quelques situations, le choix du type de réadaptation revient au patient. Une fois bien expliquées les modalités ainsi que les avantages ou désavantages des deux solutions, les patients n'ont généralement pas de difficulté à faire un choix.

Les programmes ambulatoires coûtent moins cher que les institutionnalisés, essentiellement en raison des frais liés à l'hôtellerie. Par ailleurs, il y a peu de différence entre les deux vu la sophistication actuelle des programmes ambulatoires de phase 2. Les programmes institutionnalisés durent généralement quatre semaines et les ambulatoires six semaines. Tous sont pris en charge par les caisses maladie s'ils sont reconnus par le Groupe de travail.

Le programme ambulatoire de l’Hôpital de la Tour

Le programme ambulatoire de phase 2 de l'Hôpital de la Tour, Meyrin-Genève, dénommé «Cardio-Tour» a débuté en 1997. Après restructuration, il a été reconnu par la Société Suisse de Cardiologie en 2001. Depuis 2002 il est remboursé par Santé Suisse sur la base d'un forfait hebdomadaire incluant la totalité des prestations. Il s'adresse aux patients ayant eu récemment un infarctus du myocarde ou une chirurgie coronarienne, valvulaire ou aortique. L'équipe médicale est constituée de trois médecins (cardiologues FMH), six physiothérapeutes spécialisés, une infirmière, une diététicienne-nutritionniste, une psychologue et des secrétaires; les physiothérapeutes mis à part, il s'agit d'activités à temps partiel. L'organisation actuelle permet de prendre en charge 18 patients par semaine. Le groupe «insuffisance cardiaque» sera décrit plus loin.

Le programme standard dure six semaines. Il comprend chaque semaine 3 séances individuelles de physiothérapie active durant chacune 1 à 2 heures; une séance en plein air de marche en groupe d'une durée de 21/2 heures; deux séances d'enseignement médical et/ou physiothérapeutique; une séance d'enseignement diététique; deux séances de relaxation et de gestion du stress. Un programme raccourci de 3 semaines est proposé aux patients ayant eu une angioplastie coronarienne sans infarctus préalable. Une fois la phase 2 accomplie, les patients sont encouragés à s'inscrire à un programme de phase 3.

Depuis la création de ce programme de phase 2, il n'y a eu aucune complication grave en dehors d'un arrêt cardiaque sur fibrillation ventriculaire: la réanimation entreprise immédiatement a permis une récupération sans séquelle; un défibrillateur interne a été implanté par la suite.

La phase 3: les groupes de maintenance

Suivre un programme de phase 2 après un accident aigu constitue un événement important dans la vie d'un patient coronarien mais ce qui nous paraît essentiel est la phase 3 au sens large. La poursuite à long terme d'une activité physique régulière représente en effet un facteur majeur de la prévention secondaire.

L'entraînement peut se faire de trois manières qui ne sont d'ailleurs pas exclusives:

- —

- Par la participation à un groupe de maintenance.

- —

- Par la pratique individuelle d'un sport. A ce propos, il faut rappeler que l'efficacité d'une demi-heure de marche rapide par jour est bien démontrée [3].

- —

- Par la participation régulière à un club de sport ou à un fitness.

Le choix entre ces différentes méthodes dépend des préférences du patient mais le médecin traitant a un rôle important à jouer pour les conseils et les encouragements.

En ce qui concerne les groupes de maintenance, notre préférence va aux groupes médicalisés. Mais ce n'est pas là une nécessité, l'élément principal étant la motivation du patient à participer pendant très longtemps aux séances. Il en va de la maladie coronarienne comme de l'obésité: la difficulté n'est pas tant de faire maigrir les patients que de les empêcher ensuite de grossir. De même, l'essentiel pour les coronariens n'est pas tant de suivre un programme de réadaptation de phase 2 et un programme de phase 3 pendant quelques semaines que de trouver la motivation pour poursuivre un programme d'activité physique durant toute la vie.

Il existe actuellement (www.swissheartgroups.ch) 68 groupes de maintenance en Suisse dont 22 en Suisse romande. Le projet «groupe de maintenance cardiovasculaire de la Fondation Suisse de Cardiologie» vise à favoriser le développement de nouveaux groupes, à permettre des échanges entre ceux existant et à améliorer le suivi et l'information des patients. Il serait certainement souhaitable que toutes les localités d'une certaine taille en disposent; une faible distance entre le lieu de travail ou de domicile et le groupe favorise évidemment une participation à long terme.

Expériences genevoises

Suite à l'étude sur la mobilisation précoce après infarctus , un programme de réadaptation ambulatoire pour patients coronariens a été développé à l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève dans le cadre du Centre de cardiologie et de l'Institut de médecine physique et de rééducation. Ce programme, le premier de Suisse romande et le deuxième de Suisse (après celui des cardiologues praticiens de Zurich) a commencé en 1976 . Il ne débutait initialement que plusieurs semaines après un infarctus. Ce délai a été progressivement raccourci pour devenir un véritable programme de phase 2, un des deux actuellement reconnus à Genève par le Groupe Suisse de Travail. Un programme de phase 3 a également été développé.

Un programme de maintenance a été développé à Genève dans le secteur privé en 1981 [16]. Contrairement à ce qui existe ailleurs en Suisse, ce programme présente la particularité d'être médicalisé. Il est organisé au PetitLancy par l'Association pour la Réadaptation Cardiovasculaire (ARCV) de Genève. Cette association est dirigée par un comité qui comprend les médecins responsables (2 FMH en cardiologie, 1 en médecine interne), des représentants des patients et une des physiothérapeutes. Toutes les tâches administratives, y compris la facturation, sont effectuées par les patients membres du comité.

Les séances d'entraînement ont lieu deux fois par semaine, le coût étant de 50.— francs par mois; pour les patients assidus, cela représente donc environ 6.— francs par séance. Ce montant reste modeste grâce aux arrangements suivants:

- —

- Les trois grandes salles de gymnastique sont mises gratuitement à disposition dans un collège par la Commune de Lancy.

- —

- Les médecins participant aux séances ne sont pas payés.

- —

- Les achats de matériels sont modestes.

Le seul poste financier important est constitué par le salaire des physiothérapeutes. Il y a quelques années encore la majorité des caisses maladie remboursait les patients; ce n'est plus le cas avec la LAMAL mais il faut espérer que les efforts faits par la Fondation Suisse de Cardiologie pour obtenir une participation des caisses maladie aboutiront. A noter enfin que les patients qui ont des difficultés financières sont dispensés de tout versement.

Le programme est destiné aux patients en phase 3 après infarctus du myocarde ou chirurgie cardiaque. L'angor, la claudication intermittente, la transplantation cardiaque constituent également des indications.

Les séances d'entraînement ont lieu à raison de deux fois une heure par semaine, généralement dans les salles de gymnastique (Figure 1) mais en plein air pendant les vacances d'été. Les patients sont répartis en trois salles en fonction de leur anamnèse et de leur aptitude physique, déterminée par épreuve ergométrique. Chaque groupe est dirigé par une ou un physiothérapeute ou parfois par un professeur de sport. Certaines séances sont complétées par de la relaxation d'inspiration sophrologique. Des colloques de discussion entre patients et médecins ainsi que des cours sur les facteurs de risque vasculaires, la diététique et la réanimation ont lieu à intervalles réguliers. Enfin, une sortie récréative et sportive ainsi qu'une journée de ski (Figure 2) sont organisées chacune une fois par an.

Figure 1.

Entraînement physique de patients coronariens en salle de gymnastique.

Figure 2.

Sortie en montagne de patients coronariens.

Le nombre actuel de membres est d'une centaine dont 15% de femmes. Il n'y a pas de limite de temps. Plusieurs patients participent depuis 20 ans ou plus. Un équilibre s'établit entre les départs et les nouveaux arrivants si bien qu'il n'a jamais été nécessaire de refuser des candidats par manque de place.

Un médecin est présent à toutes les séances et participe généralement à la gymnastique. Si une telle présence n'est pas indispensable dans un groupe de maintenance, nous pensons cependant qu'elle présente plusieurs avantages:

- —

- Elle est rassurante pour les patients et leurs permet de faire des efforts plus importants.

- —

- Elle permet de répondre aux nombreuses questions que se posent les patients qui, souvent, ne voient que rarement leur médecin traitant.

- —

- Elle peut permettre de faire face à des complications graves, même si elles sont exceptionnelles. Ainsi, un patient de notre programme a été réanimé avec succès d'une fibrillation ventriculaire pendant une séance.

La readaptation des insuffisants cardiaques

L'insuffisance cardiaque représente aujourd'hui un grand problème de santé publique en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies cardiovasculaires et de l'amélioration de la survie due aux progrès thérapeutiques. La diminution de la tolérance à l'effort altère cependant la qualité de vie des patients; en effet, ils deviennent progressivement incapables d'accomplir des tâches simples sans dyspnée et fatigue.

L'insuffisance cardiaque a été longtemps considérée comme une contre-indication aux efforts physiques et à la réadaptation cardiovasculaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui car il a été démontré [17,18] que la réadaptation permet d'améliorer l'aptitude physique et la force musculaire, de diminuer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie [19]. Elle peut permettre de diminuer la fréquence des hospitalisations [17], voire de retarder la date d'une transplantation. Par contre, les données concernant une éventuelle amélioration du pronostic restent contradictoires [17,18,20].

Il est évident que tous les insuffisants cardiaques, en particulier ceux qui sont au stade terminal de leur maladie, ne peuvent être inclus dans les programmes de réadaptation. Une réadaptation ne s'adresse en effet qu'aux insuffisants cardiaques chroniques stables, un bilan clinique, ergométrique et échocardiographique étant indispensable au préalable. Les programmes d'entraînement physique pour insuffisants cardiaques peuvent être réalisés dans les centres de réadaptation ou ambulatoire. Ils ne sont cependant pas dénués de risques [20], le respect des indications, contreindications et modalités [21,22] étant indispensable.

Il est donc essentiel que les patients avec insuffisance cardiaque soient bien sélectionnés et que l'entraînement physique soit conduit par des physiothérapeutes spécialisés dans le domaine cardiovasculaire, sous surveillance médicale stricte. La réadaptation ambulatoire des insuffisants cardiaques doit être réalisée en milieu hospitalier avec la possibilité de traiter immédiatement les éventuelles complications et d'entreprendre une réanimation cardiorespiratoire.

La poursuite à long terme d'un entraînement physique supervisé paraît là aussi nécessaire [20], un arrêt de l'entraînement provoquant rapidement une diminution de l'aptitude physique. Ceci constitue évidemment un problème important en termes d'organisation, de personnel et de remboursement par les caisses maladie.

Le programme ambulatoire de l’Hôpital de la Tour pour insuffisants cardiaques

Un programme de réadaptation ambulatoire pour insuffisants cardiaques a été introduit à l'Hôpital de la Tour en 2000 [23]. Il permet de prendre en charge simultanément 2×5 patients. Les séances individuelles durent 45 à 60 minutes, à raison de 2 à 3 fois par semaine. La durée du programme est d'au moins trois mois consécutifs. Conformément à l'accord passé avec Santé Suisse, le programme complet est remboursé par les caisses maladie. A ce jour, 33 patients insuffisants cardiaques ont été traités sans aucune complication majeure.

Le nombre de programmes de réadaptation institutionnalisés et ambulatoires en Suisse est-il suffisant?

Un des spécialistes de la réadaptation cardiaque, le Prof. Broustet a lancé récemment un cri d'alarme dans un éditorial [24] concernant la situation en France: manque de lits, manque de programmes ambulatoires, manque de cardiologues formés et/ou intéressés. La situation est certainement meilleure en Suisse. Le nombre de centres institutionnalisés paraît suffisant d'autant plus que la demande va probablement diminuer avec le développement des programmes ambulatoires.

Par contre, le nombre de programmes ambulatoires de phase 2 paraît insuffisant. Ainsi, le Canton de Genève ne dispose que de 2 programmes reconnus par le Groupe Suisse de Travail, à savoir celui de l'Hôpital Cantonal et celui de l'Hôpital de la Tour.

En 1999, il y a eu en Suisse 28 003 coronarographies diagnostiques, 9732 angioplasties et 4585 revascularisations myocardiques chirurgicales [25]. En 2000, 30 404 coronarographies et 11 080 angioplasties [26]. Ces chiffres contrastent avec ceux publiés par Müller et Saner [27] qui évaluent à 8400 le nombre de patients cardiaques participant annuellement en Suisse à un programme de réadaptation. Ces auteurs estiment par ailleurs que moins de 50% des patients après infarctus et moins de 5% après angioplastie sont adressés à un programme structuré de réadaptation et de prévention.

Les patients coronariens sont-ils suffisamment motivés pour suivre un programme de réadaptation et/ou d’avoir une activité physique régulière?

Pour tenter de répondre à cette question, l'un des auteurs du présent travail a revu dans le cadre de sa consultation cardiologique privée, 100 dossiers consécutifs de patients coronariens. Les critères de sélection ont été les suivants: patients de moins de 75 ans avec maladie coronarienne prouvée, ayant eu un ou plusieurs événements coronariens (infarctus, coronarographie, angioplastie avec ou sans stent, chirurgie coronarienne) plus de 2 ans auparavant. Ce collectif est constitué de 83 hommes et 17 femmes, âgés lors de la dernière consultation de 52 à 75 ans, moyenne 66 ans.

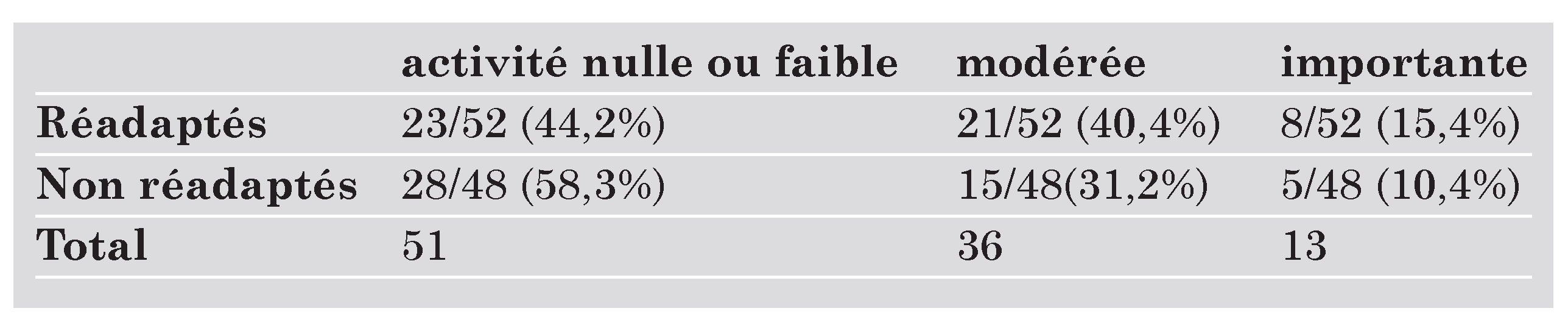

52 patients (52%) ont suivi un programme de réadaptation de phase 2 (49 stationnaires, 3 ambulatoires). A l'époque du contrôle, 10 patients (10%) suivent un programme de maintenance. L'activité physique est nulle ou faible dans 51 cas, modérée dans 36 et importante dans 13.

Le Table 1 montre que l'activité physique est nulle ou faible chez 23/52 patients (44,2%) ayant suivi un programme de phase 2 contre 28/48 (58,3%) chez les autres. Elle est modérée ou importante chez 29/52 (55,8%) contre 20/48 (41,7%). Dans ce travail, les différences à long terme dans l'activité physique des patients ayant suivi ou non un programme de phase 2 ne sont pas statistiquement significatives. Ceci contraste avec les résultats de l'étude réalisée récemment au Centre de réadaptation cardiovasculaire de Genolier [28] qui a montré que 10 mois après la participation à un programme stationnaire, le nombre de patients ayant 3 à 5 heures d'activités physiques par semaine est passé de 24,3% avant le programme à 48,6% et ceux ayant plus de 5 heures de 11,7 à 29,3%. Il faut relever cependant qu'un tiers seulement des patients interrogés a répondu au questionnaire.

Table 1.

Efficacité à long terme des programmes phase 2 (n = 100).

Par ailleurs, notre travail montre que l'activité physique est modérée ou importante chez 9/10 patients (90%) qui participent à un groupe de maintenance contre 40/90 (44,4%) chez les autres. Bien que les chiffres considérés soient ici très petits, la différence entre les deux groupes est statistiquement significative.

La faible participation à un groupe de maintenance (ou à un club de sport) est ici d'autant plus décevante que l'auteur du travail est un partisan convaincu de la réadaptation cardiovasculaire et de l'activité physique en général. Il est vrai, à sa décharge, qu'il n'est que le cardiologue consultant pour la majorité des patients. Il reste évidemment beaucoup à faire dans ce domaine. Les médecins sont devenus plus convaincants pour encourager leurs patients à cesser de fumer depuis qu'euxmêmes ont, en grande majorité, arrêté de fumer. Peut-être sont-ils moins convaincants en ce qui concerne la réadaptation parce qu'euxmêmes ne font pas de sport ou ne sont pas persuadés qu'une activité physique régulière est essentielle à la santé.

Conclusion

Une activité physique régulière est un des déterminants essentiels d'une bonne santé en général et particulièrement cardiovasculaire. De nombreuses études ont montré que cette observation s'applique également aux patients cardiaques et surtout coronariens d'où l'intérêt des programmes de réadaptation cardiovasculaire.

Les avantages d'une mobilisation précoce après infarctus étant bien démontrés, les séjours hospitaliers sont devenus de plus en plus courts; cette constatation s'applique également à la chirurgie cardiaque et à l'angioplastie. De ce raccourcissement résulte la nécessité de disposer de structures qui permettent de favoriser le réentraînement à l'effort et la correction de la totalité des facteurs de risque vasculaires. Ceci d'autant plus qu'il est établi que les programmes d'entraînement physique diminuent la mortalité cardiaque.

Nous avons la possibilité en Suisse de choisir entre deux modes de réadaptation cardiovasculaire: institutionnalisée dans un centre stationnaire ou ambulatoire. En dehors de quelques indications et contre-indications précises, nous pensons que c'est aux patients à choisir le mode de réadaptation qui leur convient le mieux.

Aujourd'hui, la réadaptation s'applique également aux insuffisants cardiaques. Elle n'est pas sans danger, raison pour laquelle elle doit être bien codifiée, mais est indiscutablement bénéfique.

Le nombre de programmes de réadaptation institutionnalisée de phase 2 paraît suffisant mais les programmes ambulatoires et les programmes de maintenance devraient être développés davantage. D'autre part, le nombre de patients coronariens qui suivent ces programmes paraît beaucoup trop faible, le présent travail confirmant qu'il reste beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine.

Nos remerciements vont:

- —

- Au Prof. W. Rutishauser, Président de la Fondation Suisse de Cardiologie, pour ses encouragements et ses conseils

- —

- A Mme K. Lörvall, physiothérapeute-chef de Cardio-Tour, pour l'enthousiasme qu'elle et son équipe ont mis à créer et développer ce programme

- —

- A M. H. Bochud, Président de l'ARCV, et aux autres membres du Comité pour leur remarquable travail

- —

- A la Commune de Lancy pour les salles de sport qu'elle met gracieusement à notre disposition

- —

- Aux innombrables médecins, physiothérapeutes et patients qui ont permis la réalisation de ce travail de 30 ans

- —

- A Mme M.-C. Pause pour l'excellente préparation du manuscrit

References

- Rabaeus, M. La sédentarité: le défi du 3ème millénaire. Cardiovasc 2003, 1, 23–31. [Google Scholar]

- Myers, J.; Prakash, M.; Froelicher, V.; Do, D.; Partington, S.; Atwood, J.E. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med 2002, 346, 793–801. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Manson, J.E.; Greenland, P.; LaCroix, A.Z.; Stefanick, M.L.; Mouton, C.P.; Oberman, A.; et al. Walking compared with vigorous exercise for the prevention of cardiovascular events in women. N Engl J Med 2002, 347, 716–725. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Kavanagh, T.; Mertens, D.J.; Hamm, L.F.; Beyene, J.; Kennedy, J.; Corey, P.; et al. Prediction of long-term prognosis in 12 169 men referred for cardiac rehabilitation. Circulation 2002, 106, 666–671. [Google Scholar] [CrossRef]

- Jollife, J.A.; Rees, K.; Taylor, R.S.; Thompson, D.; Oldridge, N.; Ebrahim, S. Exercise-based rehabilitation for coronary heart disease (Cochrane review). The Cochrane Library, Oxford 2002; issue 3. Update software.

- Monpère, C.; Sellier Ph Meurin Ph Aeberhard, P.; D'Agrosa Boiteux, M.C.; Iliou, M.C.; et al. Recommandations de la Société française de cardiologie concernant la pratique de la réadaptation cardiovascuclaire chez l'adulte. Version 2. Arch Mal Cœur 2002, 95, 963–997. [Google Scholar]

- Thompson, P.D. Additional steps for cardiovascular health. N Engl J Med 2002, 347, 755–756. [Google Scholar] [CrossRef]

- Levine, S.A.; Lown, B. “Armchair” treatment of acute coronary thrombosis. JAMA 1952, 148, 1365–1369. [Google Scholar] [CrossRef]

- Bloch, A.; Maeder, J.P.; Haissly, J.C.; Felix, J.; Blackburn, H. Early mobilization after myocardial infarction. A controlled study. Am J Card 1974, 34, 152–157. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Maeder, J.P.; Bloch, A. La mobilisation précoce au stade aigu de l'infarctus du myocarde: résultats à long terme. Schweiz Med Wochenschr 1977, 107, 566–5669. [Google Scholar]

- Guerci, A.D. Early discharge after acute myocardial infarction: who and when? J Coll Cardiol 1999, 33, 1047–1049. [Google Scholar]

- Saner, H.; Jöhri, M.L. Réadaptation cardio-vasculaire. Fondation suisse de cardiologie et Groupe suisse de travail pour la réadaptation cardio-vasculaire, Berne 2002.

- Dubach, P. Kardiale Rehabilitation: Quo vadis? Kardiovask Med 2002, 5, 219–221. [Google Scholar]

- Bloch, A.; Chantraine, A. La réadaptation ambulatoire des coronariens: premières expériences genevoises. Med Hyg 1977, 35, 127–128. [Google Scholar]

- Bloch, A. La réadaptation ambulatoire des coronariens à Genève. Rev Med Suisse Rom 1981, 101, 31–36. [Google Scholar] [PubMed]

- Bloch, A.; Lasserre, B. Comment réadapter les coronariens? Rev Med Suisse Rom 1983, 103, 725–729. [Google Scholar] [PubMed]

- Belardinelli, R.; Georgiou, D.; Cianci, G.; Purcaro, A. Randomized, controlled trial of long-term moderate exercise training in chronic heart failure: effects on functional capacity, quality of life, and clinical outcome. Circulation 1999, 99, 1173–1182. [Google Scholar] [CrossRef]

- McKelvie, R.S.; Teo, K.K.; Roberts, R.; McCartney, N.; Humen, D.; Montague, T.; et al. Effects of exercise training in patients with heart failure: The Exercise Rehabilitation Trail (EXERT). Am Heart J 2002, 144, 23–30. [Google Scholar] [CrossRef]

- Dubach, P.; Sixt, S.; Myers, J. Exercise training in chronic heart failure: why, when and how. Swiss Med Wkly 2001, 131, 510–4. [Google Scholar]

- Whellan, D.J.; O'Connor, C.M. The state of exercise training: a need for action. Am Heart J 2002, 144, 1–4. [Google Scholar] [CrossRef]

- Gianuzzi, P. Recommendations for exercise training in chronic heart failure patients. Working group on cardiac rehabilitation and exercise physiology and working group on heart failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2001, 22, 125–135. [Google Scholar]

- Pina, I.L.; Apstein, C.S.; Balady, G.J.; Belardinelli, R.; Chaitman, B.R.; Duscha, B.D.; et al. Exercise and heart failure. A statement from the American Heart Association Committee on exercise, rehabilitation, and prevention. Circulation 2003, 107, 1210–1225. [Google Scholar] [CrossRef]

- Bettoni, M.; Lörvall-Scalfaro, K.; Bloch, A. La réadaptation dans l'insuffisance cardiaque chronique. Med Hyg 2001, 59, 552–556. [Google Scholar]

- Broustet, J.P. «Je veux être réadapté» ou … vox clamens in deserto. Arch Mal Cœur 2002, 95, 549–551. [Google Scholar] [PubMed]

- Wahl, A. Herzeingriffe in der Schweiz 1999. Kardiovask Med 2001, 4, 268–281. [Google Scholar]

- Togni, M.; Meier, B. Herzeingriffe in der Schweiz 2000. Kardiovask Med 2002, 5, 238–248. [Google Scholar]

- Müller, K.; Saner, H. Wirksame und wirtschaftliche kardiale Rehabilitation: wissenschaftliche und konzeptionelle Grundlagen. Kardiovask Med 2002, 5, 222–234. [Google Scholar]

- Bacchiocchi-Suilen, C.; Ollive, O.; Vuille, C. Impact à moyen terme de la réadaptation cardiovasculaire sur la modification des habitudes de vie. Kardiovask Med 2002, 5, 431–434. [Google Scholar]

© 2004 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.