Résumé

Le diabète mène à des complications microet macro-angiopathiques. Si la menace principale du patient diabétique de type 2 est la maladie coronarienne, d'autres complications cardiovasculaires, telles l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance artérielle des membres inférieurs sont 2 à 4 fois plus fréquents chez les patients diabétiques que dans la population générale.

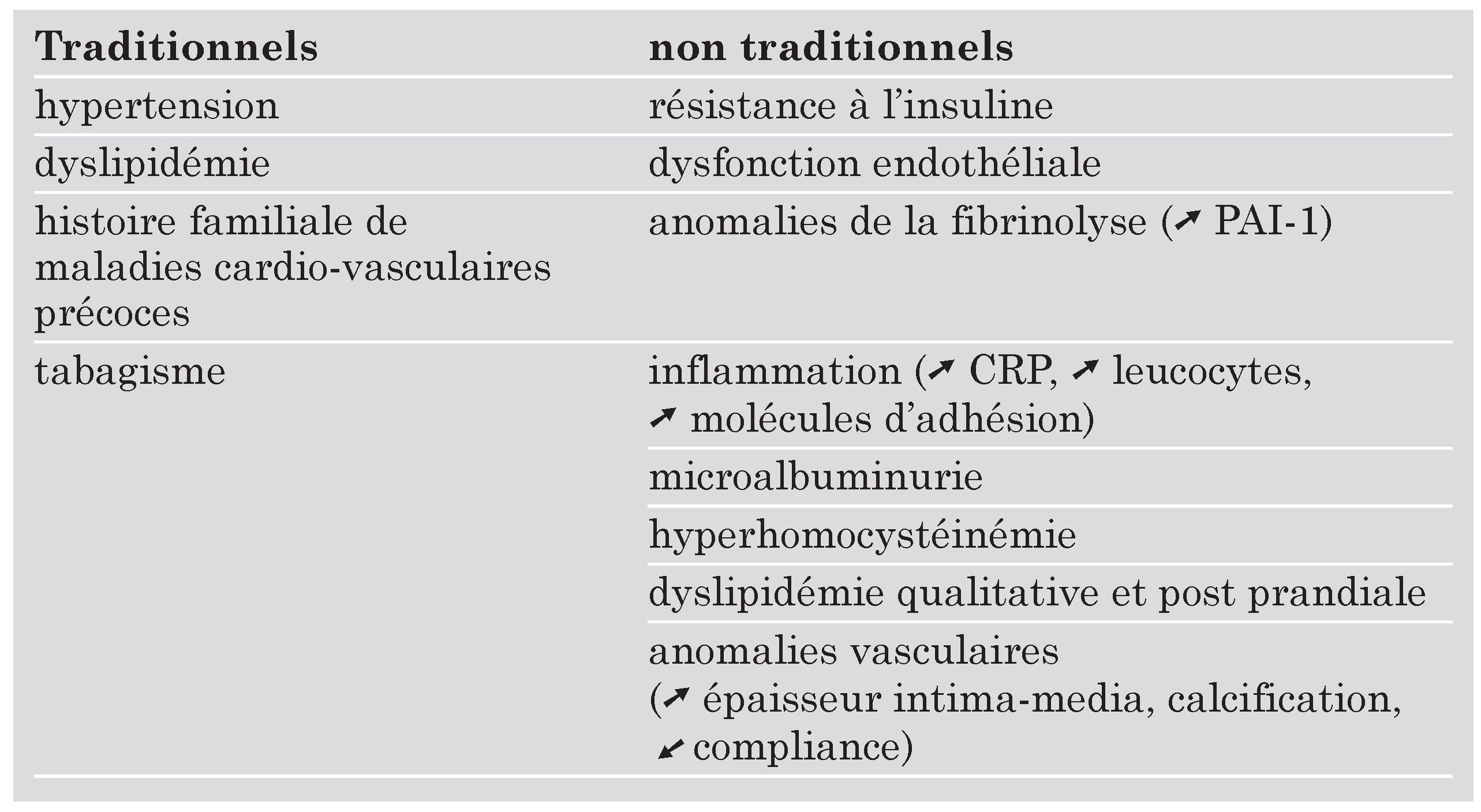

Les patients diabétiques de type 2 accumulent les facteurs de risque traditionnels; il n'est donc pas nécessaire de rechercher les facteurs de risque non traditionnels sauf la microalbuminurie qui est un excellent marqueur de maladie cardiovasculaire.

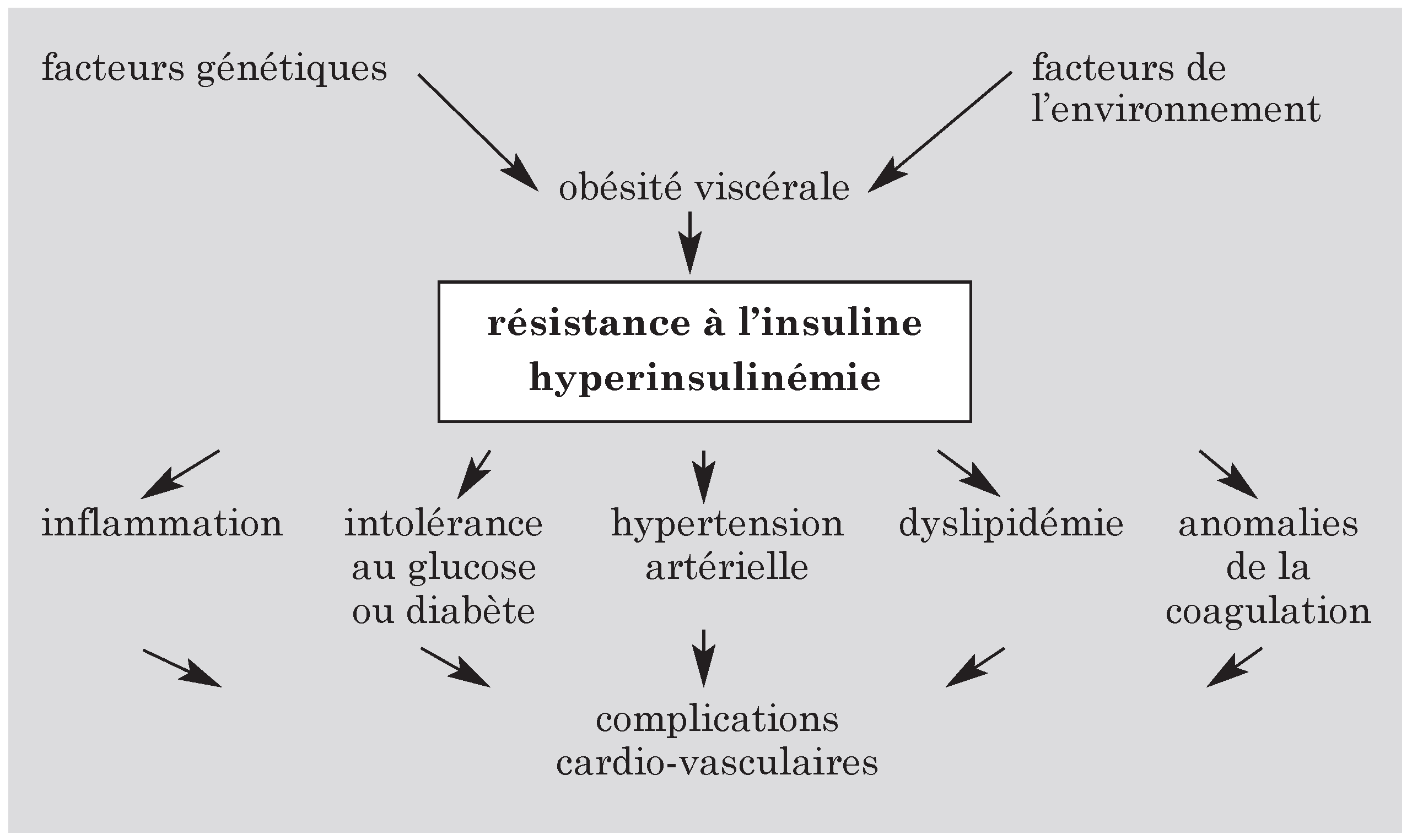

Le risque accru chez le patient diabétique est en fait déjà élevé chez les patients qui ont une intolérance au glucose ou un syndrome métabolique, démontrant ainsi que l'hyperglycémie ne constitue qu'un des facteurs de risque qui s'additionne à plusieurs autres générés par causes génétiques et environnementales, tels que le manque d'exercice et les excès alimentaires.

Depuis quelques années, les mécanismes par lesquels l'hyperglycémie endommage les vaisseaux se sont partiellement clarifiés laissant entrevoir des thérapies ciblées dans le futur. En attendant, une approche thérapeutique intensive et multifactorielle est justifiée et efficace comme l'ont démontré les résultats de l'étude STENO 2.

Mots clés: risque de maladie cardiovasculaire; diabètes type 2; syndrome métabolique; intolérance au glucose

Introduction

Les complications cardiovasculaires sont 2 à 4 fois plus fréquentes chez les patients diabétiques comparé à la population générale. Environ 80% des patients diabétiques meurent de complications cardiovasculaires; la complication la plus fréquemment en cause est la maladie coronarienne, mais les AVC, l'insuffisance cardiaque et encore d'autres atteintes périphériques vasculaires constituent le quart de ces complications létales. En outre, plus de 75% de toutes les hospitalisations pour des complications diabétiques sont dues à l'artériosclérose et 50% des patients au moment du diagnostic de diabète de type 2 ont déjà une maladie coronarienne [

1].

L'étude de Framingham qui est l'étude de suivi pour les patients diabétiques la plus longue, 20 ans, a clairement démontré le risque très élevé de mortalité coronarienne pour les patients diabétiques: chez l'homme, le risque de mortalité coronarienne annuelle pour mille personnes est de 8,5% en l'absence de diabète et de 17,4% en présence d'un diabète, alors que chez la femme ces chiffres sont de 3,6% et 17% respectivement [

2]. L'autre grande étude épidémiologique significative pour les patients diabétiques est l'étude MRFIT [

3]. Cette étude a démontré que la mortalité cardiovasculaire chez le patient diabétique dépendait étroitement du nombre de facteurs de risque cardiovasculaires en plus du diabète. La mortalité était 4 fois plus élevée lorsqu'une dyslipidémie, un tabagisme et une hypertension artérielle systolique s'ajoutaient au diabète comparé au diabète seul. En outre, par rapport à la population générale, le risque de mortalité était plus élevé pour les patients diabétiques sans autres facteurs de risque cardio-vasculaires que pour des patients non diabétiques avec 2 facteurs de risque

.

Table 2.

Facteurs de risque cardio-vasculaires.

Table 2.

Facteurs de risque cardio-vasculaires.

Quelle est la hiérarchie des facteurs de risque chez les patients diabétiques?

L'étude UKPDS nous a révélé que les paramètres lipidiques étaient critiques dans l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le patient diabétique. Sur un suivi de 4500 patients pendant environ 10 ans, l'augmentation du LDL cholestérol de 1 mmol/l donnait une augmentation du risque coronarien de 57% alors que l'augmentation du HDL cholestérol de 0,1 mmol donnait une diminution de ce risque de 15%; en comparaison l'augmentation de la pression artérielle systolique de 10 mm de mercure élevait le risque de 15% et l'élévation de l'hémoglobine glyquée de 1% augmentait le risque de 11%. Ces chiffres démontrent clairement l'impact du LDL cholestérol et du HDL cholestérol dans le risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques et, par conséquent, relève l'importance critique du traitement [

9].

Le rôle de l'élévation de la glycémie dans la survenue des complications macrovasculaires a été interprété de manière variable selon les études soit épidémiologiques soit d'intervention. Il est maintenant relativement clairement établi que l'hyperglycémie constitue un facteur de risque cardiovasculaire mais qu'il est probablement quantitativement moins important que la dyslipidémie ou l'hypertension artérielle. L'étude UKPDS a démontré de façon très convaincante qu'une élévation de l'hémoglobine glyquée entre 5,5 et 10,5% engendrait un risque relatif de complications microvasculaires augmenté de 12 fois alors que pour les complications macrovasculaires, il était augmenté de 2,2 fois, démontrant une susceptibilité des complications microvasculaires beaucoup plus importante aux changements glycémiques que les complications macrovasculaires [

10].

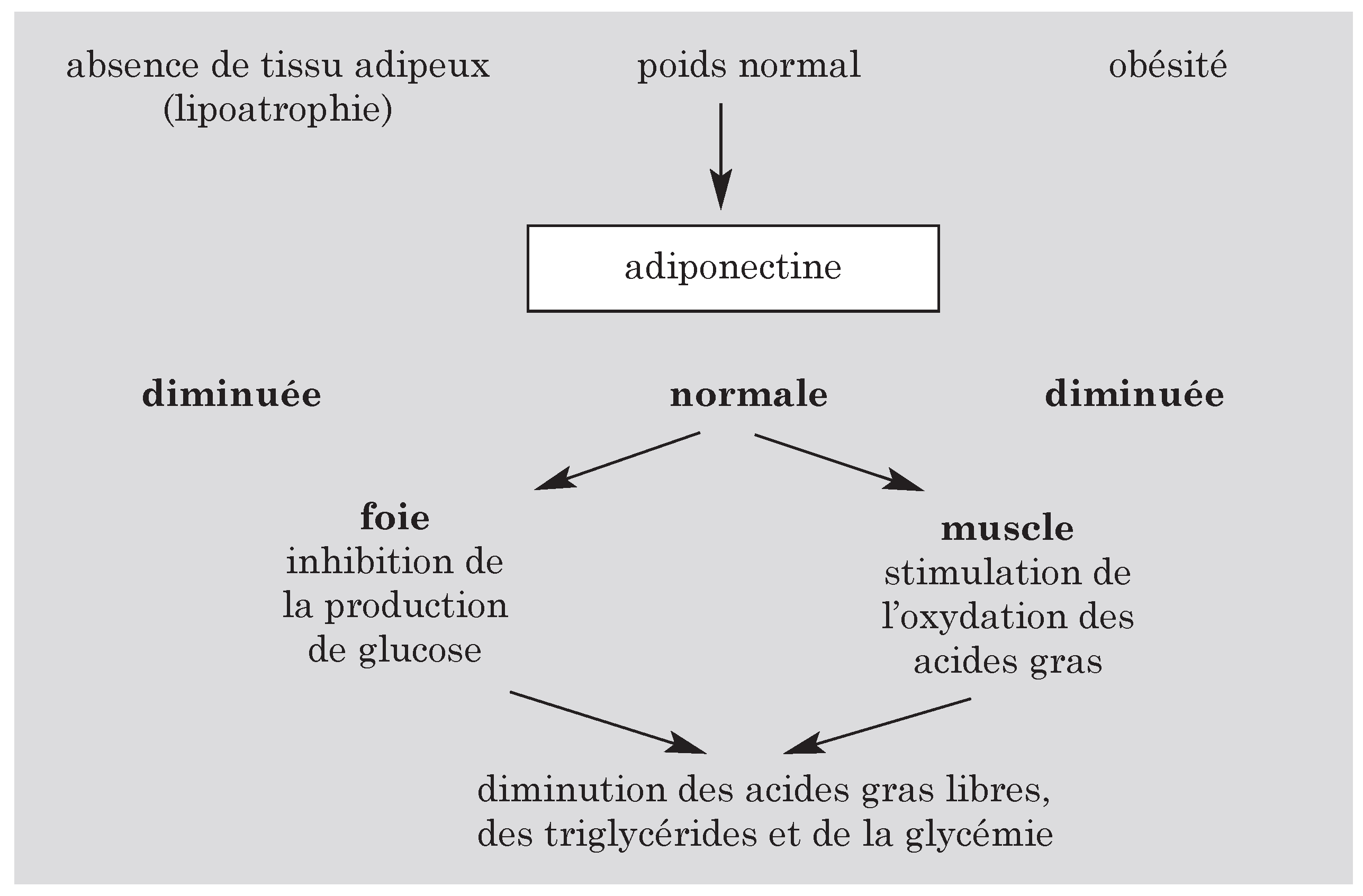

Table 5.

Mécanismes d’action de l’adiponectine.

Table 5.

Mécanismes d’action de l’adiponectine.

Quels sont les mécanismes par lesquels l’hyperglycémie pourrait influencer l’artériosclérose?

Si l'on admet que l'élévation de la glycémie exerce un effet toxique sur les vaisseaux, les mécanismes physiopathologiques en cause n'ont pas été encore élucidés. Néanmoins, des hypothèses ont été développées ces dernières années. L'une implique la glycation des protéines. En effet, l'élévation de la glycémie engendre une liaison non enzymatique entre certains acides aminés et le glucose. Cette liaison devient stable avec le temps et engendre à son tour une modification ou une dénaturation des protéines. La glycation touche un grand nombre de protéines notamment celles qui pourraient jouer un rôle dans le processus d'artériosclérose par exemple les lipoprotéines et les protéines de la paroi artérielle [

11]. L'hyperglycémie pourrait en outre faciliter les processus oxidatifs, particulièrement délétères dans l'artériosclérose.

L'accumulation de protéines glyquées dénaturées (advanced glycation end products [AGEP]) contribue de manière importante à la perturbation du métabolisme des tissus et àleur rigidité, particulièrement au niveau des membranes basales; elle est liée à l'augmentation de la perméabilité vasculaire retrouvée dans le diabète. Les recherches de ces dernières années ont permis de mieux comprendre comment contribuaient ces protéines dénaturées aux altérations tissulaires. Ces protéines se lient en effet à un récepteur exprimé de manière ubiquitaire notamment au niveau des cellules endothéliales, des macrophages et des cellules musculaires lisses de la paroi vasculaire; ces récepteurs ont une expression augmentée en cas de diabète et d'inflammation. L'interaction des protéines dénaturées avec ce récepteur mène à une prolifération des molécules d'adhésion VCAM1, ICAM1 et à une augmentation de la perméabilité vasculaire et de l'activité pro-coagulante. En outre, on observe une augmentation de la migration cellulaire et de la production de cytokines et de facteurs de croissance au niveau de la paroi vasculaire. Lorsqu'on bloque l'interaction des protéines glyquées dénaturées avec leur récepteur, on diminue l'altération de la perméabilité vasculaire et le processus d'artériosclérose dans des modèles d'animaux diabétiques [

11].

L’adiponectine: une hormone du tissu adipeux avec des rôles multiples

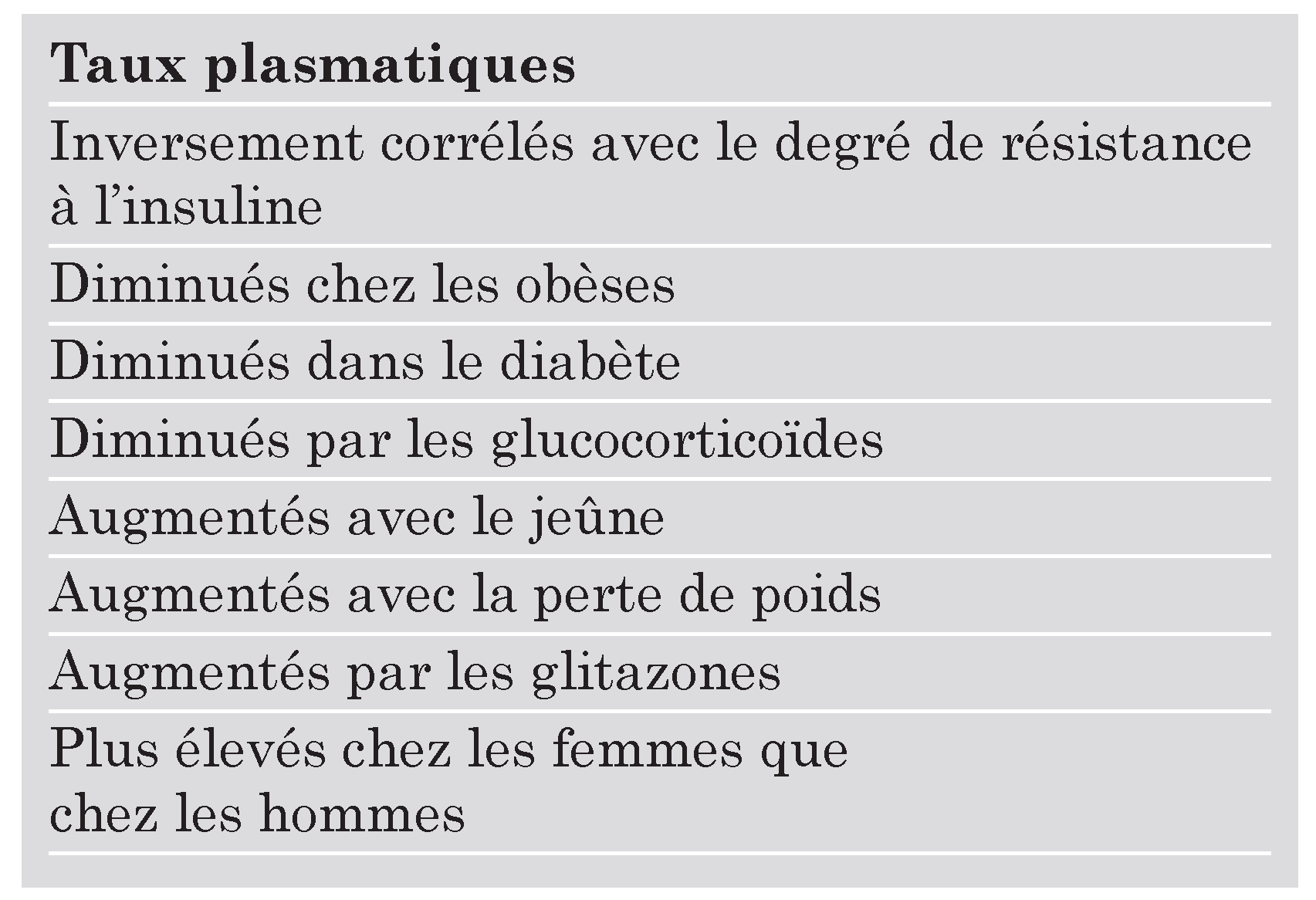

L'adiponectine est une nouvelle hormone peptidique synthétisée dans le tissu adipeux et dont le rôle, capital dans le métabolisme, a été défini ces 3 dernières années. Les taux circulants d'adiponectine sont diminués dans l'obésité, dans le diabète et par l'administration de glucocorticoïdes; par contre ils sont augmentés par la perte de poids, le jeûne et par les agonistes des récepteurs PPAR gamma. On note en outre une corrélation négative avec la sensibilité à l'insuline, c'est à dire que plus les taux d'adiponectine sont bas, plus la résistance à l'insuline est élevée.

L'administration d'adiponectine chez la souris induit une perte pondérale sans diminuer la prise alimentaire, réduit la glycémie aussi bien chez la souris normale, bien que de façon peu importante que chez la souris diabétique, améliore la résistance à l'insuline, diminue la production hépatique de glucose et, dans des modèles de souris lipoatrophiques extrêmement insulino-résistantes, corrige la résistance à l'insuline en co-administration avec la leptine. Il s'agit donc d'une hormone particulièrement importante dans la modulation de la sensibilité à l'insuline. Ses actions directes semblent être aussi bien au niveau du foie, en diminuant la production hépatique de glucose, qu'au niveau du muscle en stimulant l'oxydation des acides gras [

12].

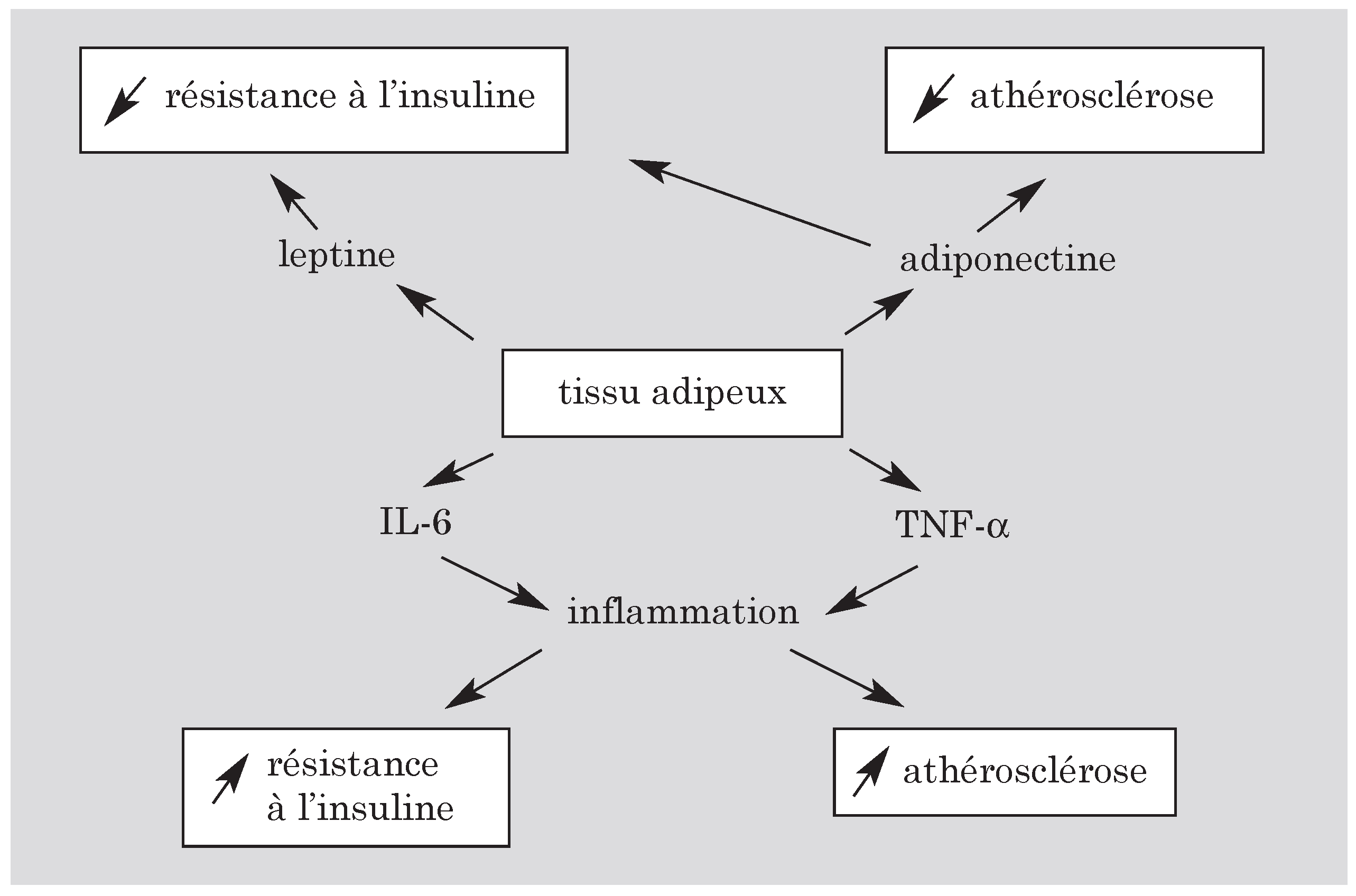

Plus récemment, le rôle de l'adiponectine s'est élargi au processus biologique de l'artériosclérose. Il avait déjà été démontré que le tissu adipeux , par sa capacité à produire certaines cytokines telles que l'interleukine 6 et le TNF alpha, pouvait contribuer de manière majeure à un état inflammatoire et à la résistance à l'insuline [

4]. L'adiponectine vient compléter ce tableau. Chez les souris déficientes en adiponectine, le processus d'artériosclérose est fortement accéléré [

13]. L'administration d'adiponectine supprime cette susceptibilité augmentée aux lésions d'artériosclérose et ceci en l'absence de changements significatifs au niveau de l'homéostase du glucose et des lipides [

14].

Il est intéressant de constater qu'un des effets majeurs des glitazones est de diminuer la résistance à l'insuline chez l'homme et que cette diminution s'accompagne d'une augmentation des taux plasmatiques d'adiponectine [

15]; par conséquent les glitazones pourraient agir sur la résistance à l'insuline et sur l'artériosclérose par l'intermédiaire de cette nouvelle hormone, l'adiponectine.

Et que se passe-t-il en pratique?

Si, en théorie, les cibles thérapeutiques chez les patients diabétiques sont maintenant bien établies, aussi bien au niveau du contrôle glycémique que des paramètres lipidiques, des valeurs de tension artérielle et du poids, la réalisation de ces cibles thérapeutiques semble encore bien difficile. L'étude STENO 2, réalisée chez les patients diabétiques traités soit de manière conventionnelle soit de manière intensive, a démontré que bien peu de patients atteignaient les buts thérapeutiques fixés. Par exemple seuls 15% des patients traités de manière intensive et 3% des patients traités de manière conventionnelle atteignaient une hémoglobine glyquée < à 6,5%. D'ailleurs, dans la plupart des cas, ceux traités de manière conventionnelle n'atteignaient les buts thérapeutiques que dans moins de 50% des cas. Ceci démontre la nécessité d'avoir une attitude de traitement intensif car dans cette étude l'avantage d'un traitement intensif sur un conventionnel a permis une réduction des complications macro et micro-vasculaires de plus de 50% [

16].

Conclusions

Les patients diabétiques sont particulièrement à risque de complications cardio-vasculaires. La plupart d'entre eux vont décéder de ces complications. Il est maintenant bien démontré par les études cliniques que les interventions sur le contrôle glycémique, sur les lipides, sur la tension artérielle et sur les paramètres hémostatiques conduisent toutes à une réduction importante de ces complications. Une attitude adaptée aux risques cardiovasculaires, en fonction des tables de risque élaborées à partir des études Framingham, Procam ou UKPDS est indispensable. Elle doit viser à obtenir une hémoglobine glyquée < à 7%, un cholestérol total < à 5 mmol/l, un LDL cholestérol < à 2,6 mmol/l, des triglycérides < à 1,7 mmol/l, et une tension artérielle < à 130/85 mm Hg. Ces buts thérapeutiques nécessitent en général de nombreux médicaments qui incluent des antidiabétiques oraux, des anti-hypertenseurs, une statine et de l'aspirine. Il ne faut cependant pas oublier l'importance de l'hygiène dans la diminution du risque des complications cardiovasculaires. L'activité physique, par exemple, consistant en une marche pendant 2 à 4 heures par semaine permet de réduire à elle seule les complications cardiovasculaire de moitié. L'activité physique doit être accompagnée d'une perte pondérale même légère et d'une abstention de consommation de tabac [17]. L'ensemble de ces mesures doit permettre un allongement de la durée et de la qualité de vie de nos patients diabétiques qui ont actuellement une durée de vie écourtée de 5 à 10 ans par rapport à la population générale.

![Cardiovascmed 07 00367 i006 Cardiovascmed 07 00367 i006]()