Die Entwicklung des Fachs

Kardiologen sind stolze Ärzte, und Grund dazu besteht in der Tat: In den letzten Jahrzehnten hat sich die Kardiologie von einem Nischenbereich der Inneren Medizin zu einem der grössten Fächer der Medizin insgesamt entwickelt. Dies verdankt die Kardiologie der Häufigkeit von Herz- und Kreislauferkrankungen in der westlichen Welt [1] und den beeindruckenden Entwicklungen der letzten 50 Jahre in Diagnostik und Therapie [2,3].

Als Franklin D. Roosevelt am 12. April 1945 mit Blutdruckwerten von 300/190 mm Hg an einer Hirnblutung verstarb, schrieb sein Leibarzt Admiral Ross T. McIntire, ein HNO-Spezialist: «Came out of blue sky!» [4]. So wenig wusste man über kardiovaskuläre Prävention; und viel genützt hätte es auch nicht, denn wirksame und verträgliche Antihypertensiva waren nicht verfügbar [5]. Die neuesten ESC-Guidelines empfehlen nun Zieldruckwerte zwischen 120–129 mm Hg für jüngere und 130–139 mm Hg für ältere Patienten [6]. Um dies zu erreichen, stehen uns gegen 10 Medikamentenklassen zur Verfügung, deren Einsatz, Dosierung und Nebenwirkungen es zu kennen gilt. Dazu kamen kürzlich noch interventionelle Möglichkeiten wie die Nierennervenablation [7,8], die AV-Fistula [9] und die Carotiskörperablation [10].

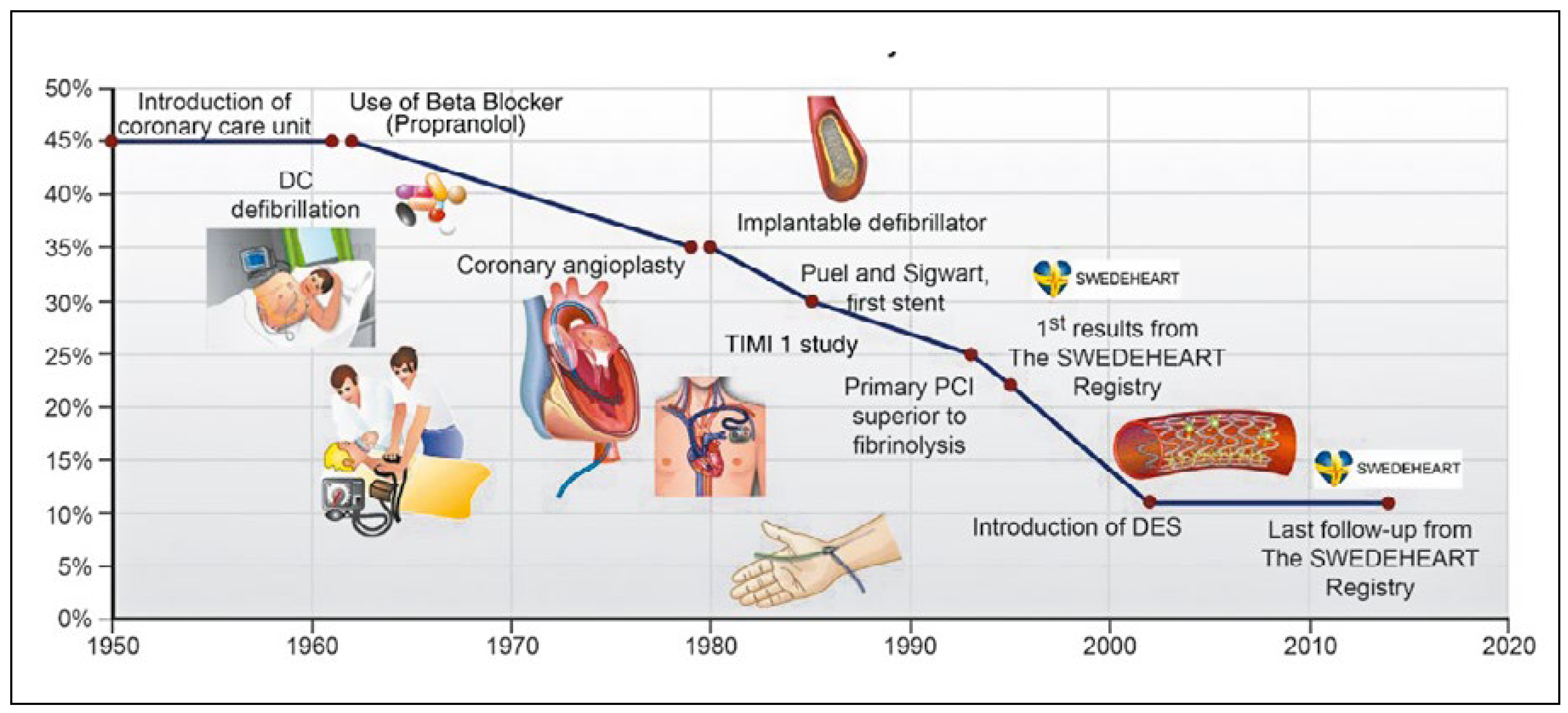

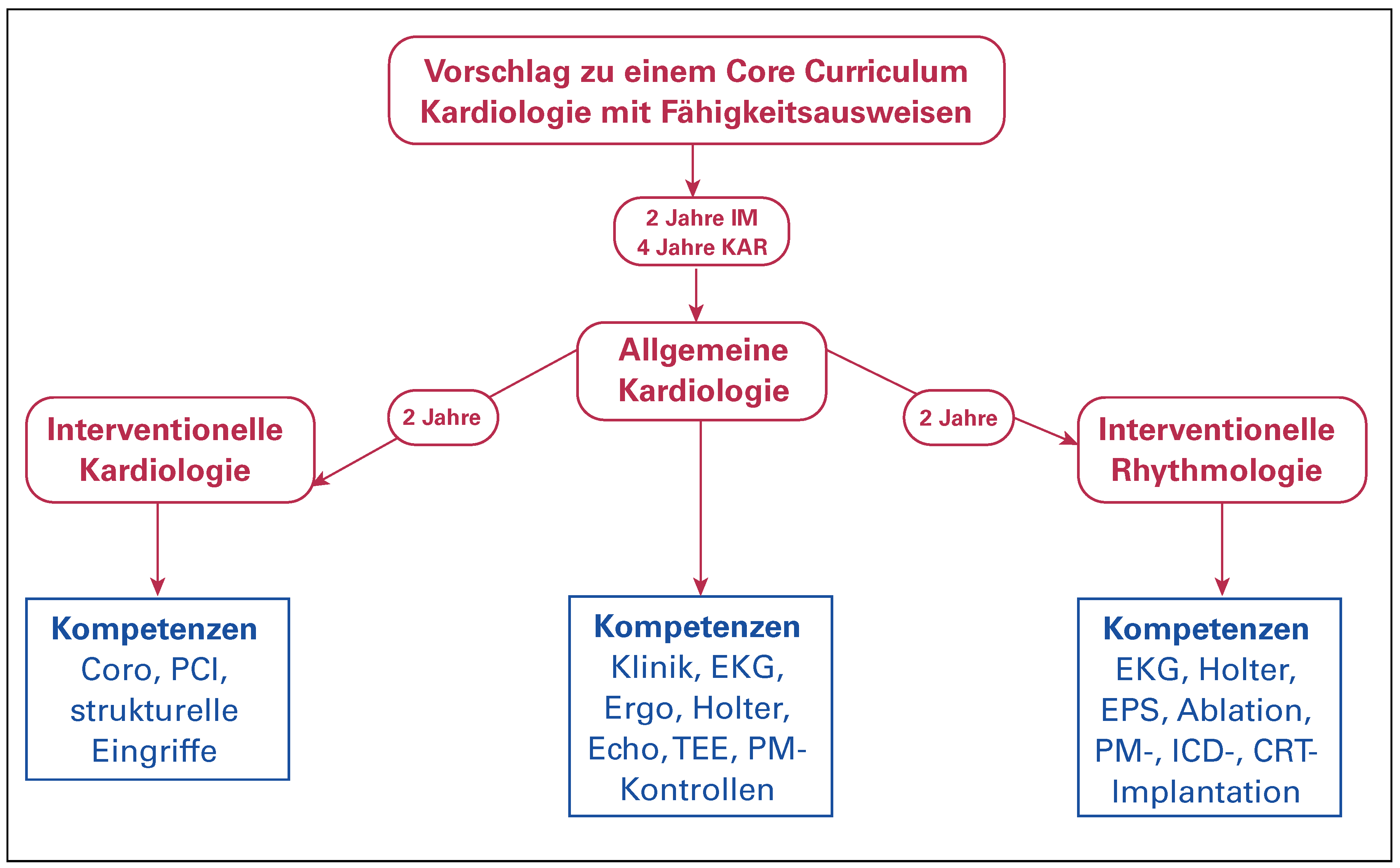

Noch eindrücklicher zeigt sich dies am Management des Herzinfarkts (Figure 1). Während Eisenhowers Infarkt am 23. September 1955 noch mit «tender loving care» und viel Morphin behandelt wurde [11] und die Hälfte der Patienten, die überhaupt ein Spital erreichen konnten, verstarb, liegt heute die Mortalität des Herzinfarkts bei hämodynamisch stabilen Patienten bei 2–3% [12]. Um dies zu erreichen, waren Ambulanzen mit ausgebildeten Paramedics nötig, kompetente Notfallärzte, 24 h / 7 d verfügbare interventionelle Kardiologen, Rehabilitationsprogramme und Wissen über die Sekundärprävention und ihre Implementation durch niedergelassene Ärzte.

Figure 1.

Entwicklung der Infarktmortalität im Spital seit Eisenhowers Herzinfarkt 1955 [13].

Die Behandlung von Rhythmusstörungen ist nicht weniger komplex [14,15]. Die Zeiten, da EKG und Antiarrythmika genügten, ist vorbei. Nicht nur, dass wir damit ungewollt das Leben vieler Patienten verkürzt haben [16], das Management ist heute ein anderes: Es braucht Wissen über die Erregung des Herzens, die Art der Störung und die Beherrschung interventioneller Eingriffe und Wissen und Geschick bei Device-Implantationen [17,18]. Dazu kommen elektrophysiologische Untersuchungen und Ablationen von supraventrikulären und ventrikulären Rhythmusstörungen (Figure 2) [19,20].

Figure 2.

Moderne elektrophysiologische Behandlung des Vorhofflimmerns mit Ablationskathetern und dem CARTO®-Steuerungssytem. (Foto: Sam Rogers, Zurich Heart House von Professor Firat Duru, UniversitätsSpital Zürich, bei einer Ablation).

Die Folgen für die Ärzte

Die Folgen dieser Entwicklung für die Kardiologie und die Medizin insgesamt sind enorm. Die Zeiten, als ein Internist im Nebengang umfassend Herzerkrankungen behandeln konnte, sind längst vorbei. Heute steht die Kardiologie vor der Frage, welche die Innere Medizin vor 30 Jahren plagte: Kann man noch von einem Kardiologen sprechen oder sind es heute Allgemeinkardiologen, interventionelle Kardiologen, Rhythmologen, Imager und Herzinsuffizienz-Spezialisten, die es braucht, um das wachsende Spektrum diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten für Herzpatienten abzudecken?

Die Kardiologie ist ein anspruchsvolles Fach geworden.

Die 2 und 4 Jahre Innere Medizin und Kardiologie sind ein Minimum, das dem Auszubildenden die Möglichkeit gibt, einen Überblick über das Fach zu erhalten, ohne allerdings in dieser Zeit die nötige Kompetenz für die zahlreichen, zum Teil komplexen Eingriffe zu erwerben. Dazu sind mindestens 2-jährige Fellowships in einer Spezialität des Fachs unerlässlich und in vielen Ländern heute entsprechend geregelt. Leider sind solche Fellowships in der Schweiz nur bedingt verfügbar und in der Facharztausbildung auch nicht klar geregelt.

Die Rechtslage in der Schweiz

Für die privatwirtschaftliche Ausübung der ärztlichen Tätigkeit, beispielsweise als Kardiologe, in eigener Verantwortung bedarf es in der Schweiz einer kantonalen Berufsausübungsbewilligung. Diese wird erteilt, falls der Arzt über ein eidgenössisches oder von der eidgenössischen Medizinalberufekommission anerkanntes ausländisches Arztdiplom und einen eidgenössischen oder anerkannten ausländischen Weiterbildungstitel verfügt, gesund ist und die Amtssprache des Kantons beherrscht.

Unter diesen Bedingungen geniessen in eigener Verantwortung tätige Ärzte Therapiefreiheit, d.h. sie dürfen im Prinzip alle Leistungen erbringen, für die sie kompetent sind, während beispielsweise In Deutschland Fachärzte auf die ihrem Facharzttitel zugewiesenen Leistungen beschränkt sind. Dabei ist in der Schweiz die Kompetenz nicht so geregelt, dass für komplexe diagnostische oder therapeutische Eingriffe eine strukturierte Weiterbildung und/oder ein Fachexamen über die FMH-Kardiologieprüfung hinaus gefordert wird. Im Prinzip kann also ein Träger des FMH-Titels Kardiologie perkutane koronare Eingriffe durchführen, auch wenn er nur ungenügend dazu ausgebildet ist. Allerdings braucht es für die interventionelle Kardiologie und Rhythmologie nach dem Strahlenschutzgesetz einen Fähigkeitsausweis zum Umgang mit Röntgenstrahlen, der aber die praktisch-technische Kompetenz nicht erfordert. Somit sind diese rechtlichen Regelungen von der durch den medizinischen Fortschritt geschaffenen Realität längst überholt worden und bedürfen einer entsprechenden Anpassung.

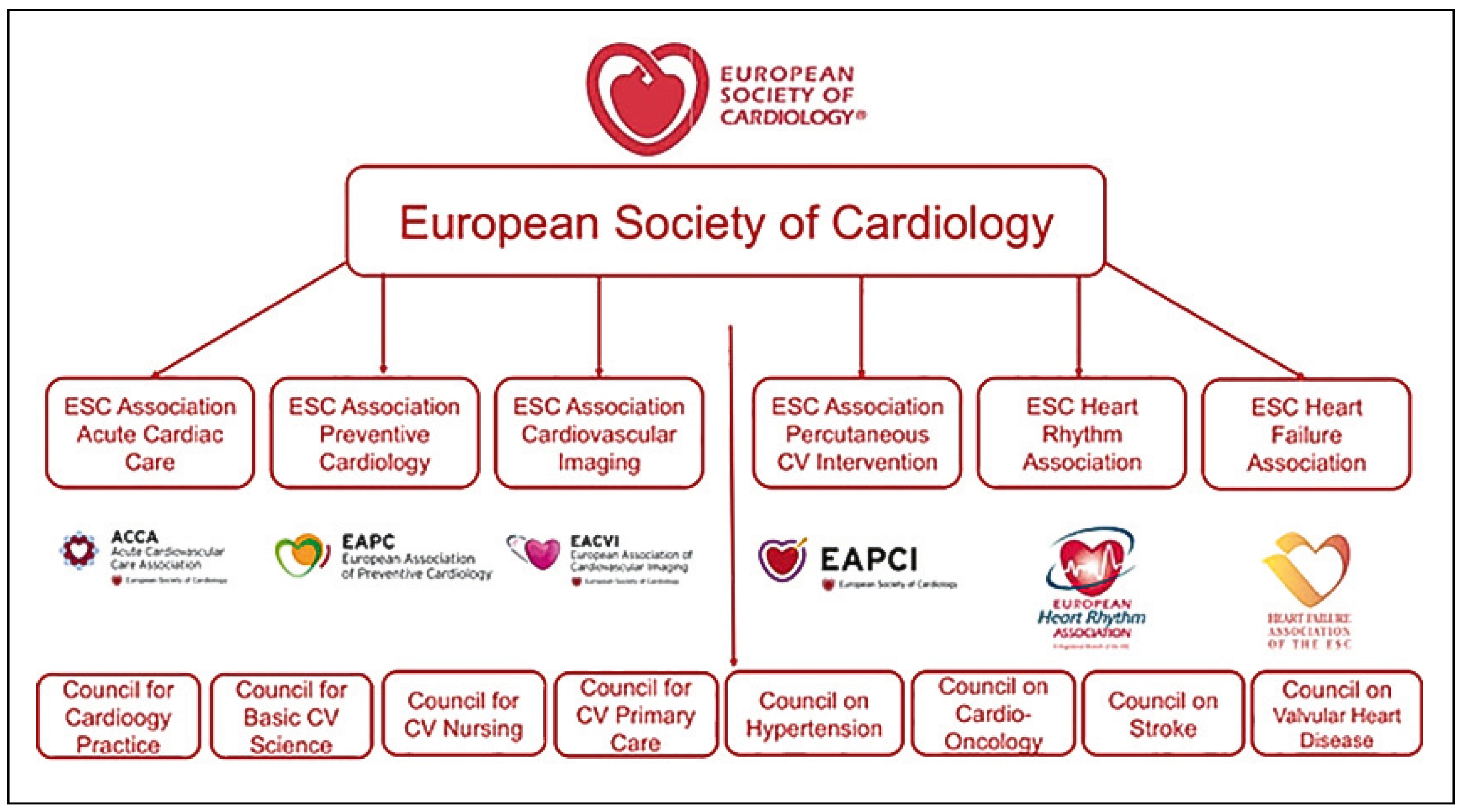

Die Organisation der European Society of Cardiology (ESC)

Als der Schreibende Vize-Präsident der ESC für die Working Groups war, und dies liegt nun mehr als 10 Jahre zurück, wurde diese Frage mit der bereits zu jener Zeit nötigen Dringlichkeit aufgenommen. Dem Board unter dem ESC-Präsidenten für 2002–2004, Jean-Pierre Bassand, wurde klar, dass die verschiedenen Bereiche der Kardiologie sich so rasant und bedeutend weiterentwickelt hatten, dass die Struktur der ESC einer Reform bedurfte. So entstanden die 6 ESC Associations und inzwischen sogar 8 ESC Councils (Figure 3).

Figure 3.

Struktur der European Society for Cardiology mit ihren 6 Associations und 8 Councils.

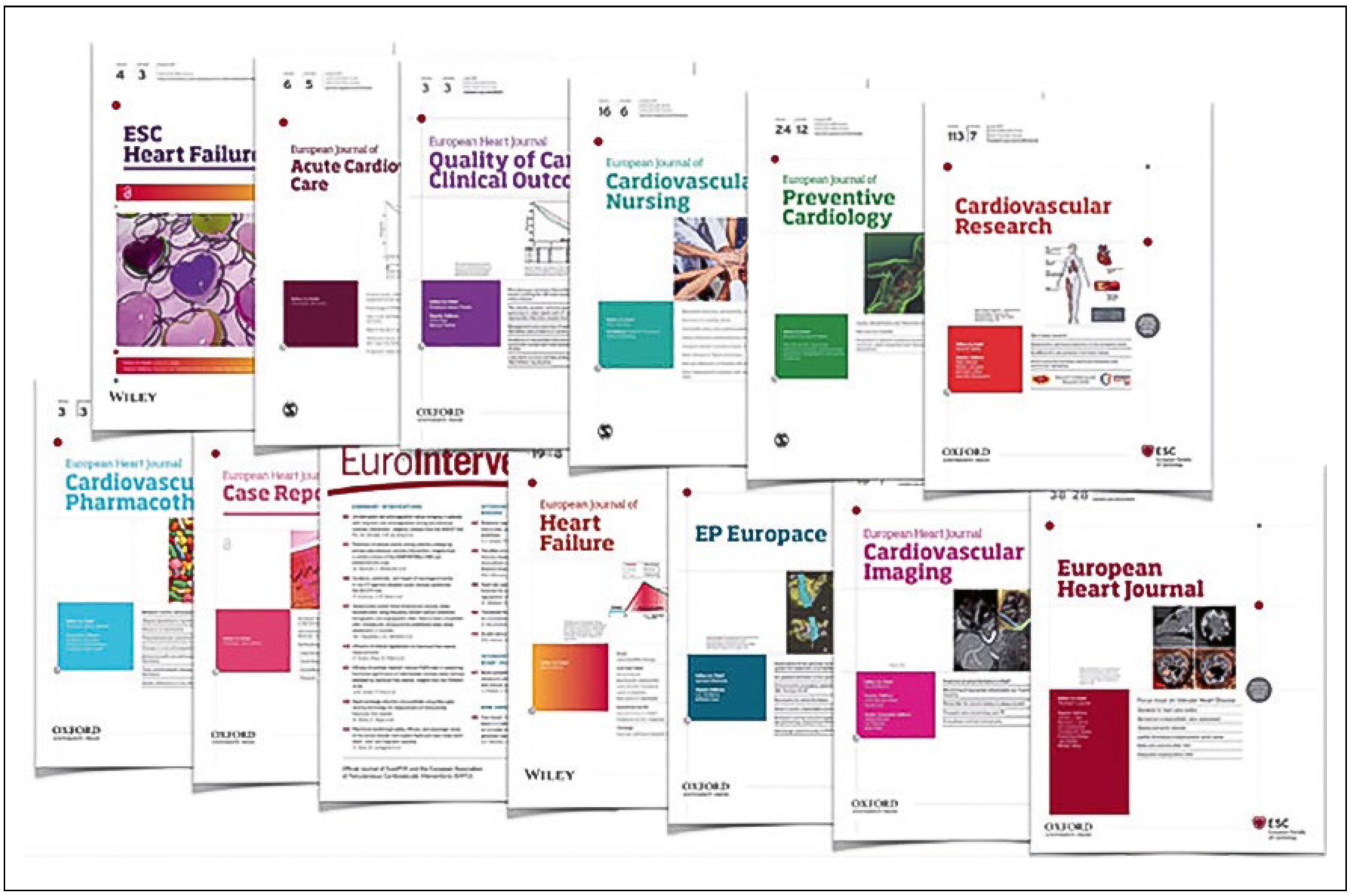

Die ESC Associations sind weitgehend selbstständig und werden durch einen Präsidenten und ein Board geführt, planen eigene fachspezifische Projekte, publizieren Curricula für ihre Spezialgebiete [21,22], führen jährlich einen eigenen Kongress mit zwischen 2000–10000 Teilnehmern durch und veröffentlichen jeweils eine eigene Zeitschrift. Ja, mit der Schaffung der ESC Associations wurde in der Folge die ESC Journal Family bedeutend erweitert und berichtet nun in 13 Zeitschriften über die Fortschritte in den verschiedenen Spezialdisziplinen der Kardiologie (Figure 4).

Figure 4.

Die ESC Journal Family mit ihren Publikationen der gesamten Kardiologie (European Heart Journal) sowie der Spezialfächern der kardiovaskulären Medizin.

Die Facharztprüfungen der European Society of Cardiology (ESC)

Die ESC Associations haben, wie in den USA seit langem üblich, für ihre Bereiche spezifische Facharztprüfungen geschaffen (Table 1). Dabei handelt es sich um anspruchsvolle Multiple Choice Exams, die neben dem praktischen Training vor Ort einer monatelangen Vorbereitungszeit bedürfen und breite Anerkennung in Europa und darüber hinaus geniessen.

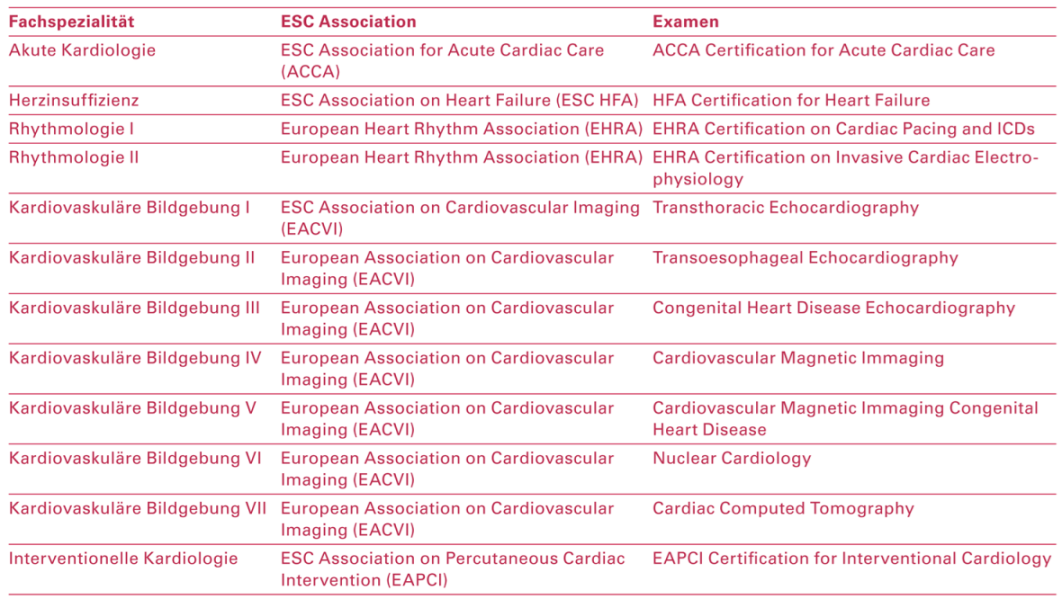

Table 1.

Examina der ESC Associations in verschiedenen Spezialfächern der Kardiologie (Quelle: https://www.escardio.org/Education/Career-Development/Certification/EHRA-Certification).

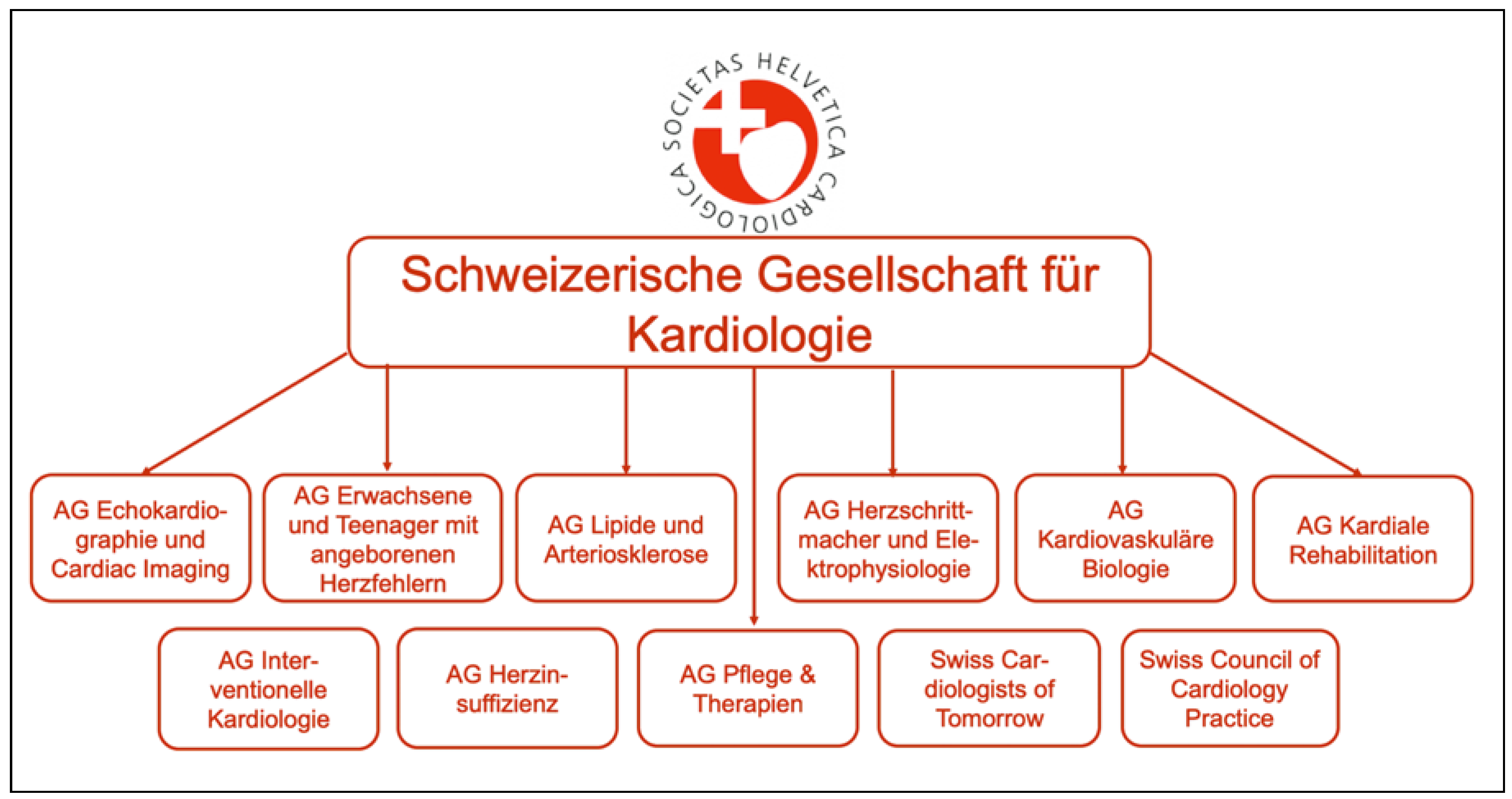

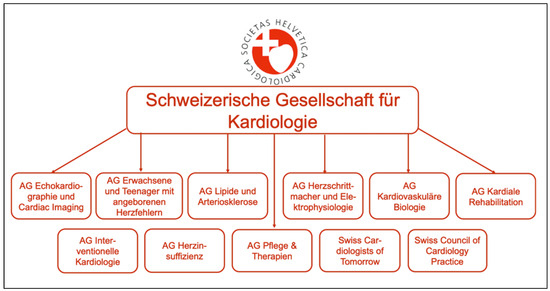

Die Struktur der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie

Auch die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie hat sich mit der Entwicklung ihres Fachgebietes verändert und neben der Gesamtgesellschaft bereits vor Jahren eine Reihe von Arbeitsgruppen geschaffen, um der Spezialisierung in Forschung und Klinik Rechnung zu tragen (Figure 5). So umfasst sie heute 11 Arbeitsgruppen und 12 Regionalgruppen.

Figure 5.

Struktur der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie mit 11 Arbeitsgruppen.

Die Sicht der Patienten

Die Sicht des Patienten, wenn er es denn wüsste, ist klar: Er will, wenn er wählen könnte, den kompetentesten Arzt für sein Leiden. Nun ist das für ihn kaum einsehbar; wohl veröffentlichen die meisten Zentren auf ihrer Homepage glänzende Portraits und die beindruckende Weiterbildung ihrer Ärzte, doch ist selten aufgeführt, welche Untersuchungen und Eingriffe der Spezialist wirklich gelernt und bisher durchgeführt hat und auch weiterhin pro Jahr durchführt, um seine fachliche Kompetenz zu erhalten. In der Tat besteht für die meisten kardiovaskulären Eingriffe, seien sie chirurgisch oder interventionell, ein Beziehung zwischen der Weiterbildung und Zahl der Eingriffe pro Operator, insbesondere für komplexe und akute Eingriffe [23,24,25,26] und pro Zentrum [27], und der Behandlungsqualität und Outcome. Kürzlich wurde dies erneut mit einer beeindruckenden Kohorte aus Deutschland auch für katheterbasierte Ablationen von Rhythmusstörungen gezeigt [28].

Outcome-Daten, wie sie beispielsweise im United Kingdom oder in Skandinavien laufend verfügbar sind, sind in der Schweiz weder für Ärzte, Forscher noch für Patienten einsehbar. Zwar werden nun für bestimmte Eingriffe wie die Revaskularisation bei Herzinfarkt Mortalitätsdaten durch das Bundesamt für Gesundheit veröffentlicht, allerdings sind solche Zahlen nur sinnvoll, wenn sie über Alter und Geschlecht hinaus risikogewichtet sind [29].

Selbstverständlich hat der Facharzt FMH weiterhin seine Bedeutung und schafft bei Patienten Vertrauen, doch genügt dies alleine nicht mehr.

Würde man Patienten danach fragen, wäre gewiss die Angemessenheit und Qualität der Durchführung von Eingriffen (und damit ihre Sicherheit, wie sie durch strukturierte Trainingsprogramme der Core Curricula der ESC Associations und auch in Empfehlungen der SGK-Arbeitsgruppen und Vorgaben der FMH definiert ist) ihr wichtigstes Anliegen. Zertifizierte Fähigkeitsausweise mit oder ohne Prüfungen würden dies für Patienten sichtbar machen.

Regulierungen in anderen Ländern

Eine steigende Zahl von Ländern der Westlichen Welt haben neben den eigentlichen Facharzttiteln mit entsprechendem Curriculum und Facharztprüfungen auch Zertifizierungen für ihre Subspezialitäten eingeführt. In der Kardiologie trifft dies für Deutschland, Frankreich und die Vereinigten Staaten zu (Table 2). In Frankreich sind diese Zertifikate rechtlich bindend, in Deutschland erst Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Im United Kingdom wurden noch keine Prüfungen eingeführt, Weiterbildungen in Spezialfächern aber in den letzten 1–2 Jahren des Weiterbildungsprogramms, das zum Certificate of Completion of Specialty Training (CCST) führt, fest eingebaut. Ähnlich ist es in den Niederlanden geregelt.

Table 2.

Zertifizierungen für Spezialgebiete der Kardiologie in verschiedenen Ländern der Westlichen Welt.

Der kardiologische Generalist

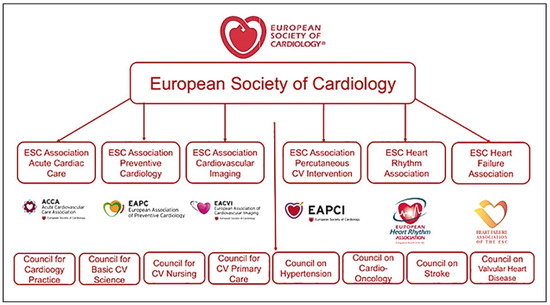

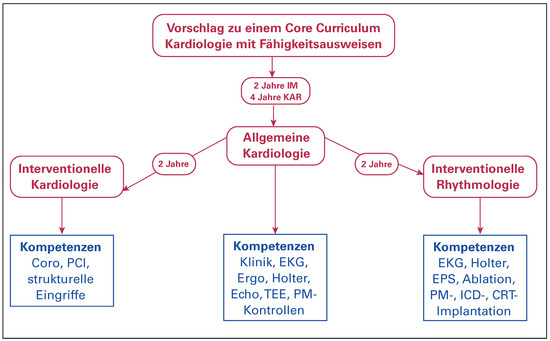

Dass eine Grundausbildung auch in der Kardiologie die Basis jeden Trainings sein muss, steht ausser Zweifel. Zunächst braucht es kardiologische Generalisten in Praxis und Klinik – und gewiss zahlenmässig deutlich mehr als spezialisierte Kardiologen. Das ist durch das Fachexamen FMH Kardiologie gewährleistet. Dennoch muss vor jeder Diskussion über Zertifizierungen von Spezialfächern der Kardiologie das Kompetenzspektrum eines Allgemeinkardiologen definiert werden, um die kardiovaskuläre Grundversorgung von Herzpatienten sicherzustellen (Figure 6).

Figure 6.

Vorschlag zu einem Core Curriculum Kardiologie mit Fähigkeitsausweisen.

Was ist ein Allgemeinkardiologe und was sollte er in Praxis und Klinik kompetent abdecken? Sicher die klinische Untersuchung und allgemeine Diagnostik sowie die Durchführung und Beurteilung von Laboruntersuchungen, EKG und Holter, Langzeitblutdruckmessungen und Belastungstests, sowie gewiss die Echokardiographie. Bei entsprechender Ausbildung sollten wohl die transösophagiale Echokardiographie und Schrittmacherkontrollen dazukommen. Dann braucht es Wissen über die Indikation und Ergebnisse von kardiologischen Interventionen, sonst kann die Überweisung von geeigneten Patienten an spezialisierte Kollegen nicht sinnvoll erfolgen.

Zusammenfassend muss sichergestellt sein, dass der Facharzt Kardiologie diese grundlegenden Untersuchungen durchführen kann. Es stellt sich die Frage, ob 4 Jahre Kardiologie ausreichen, um diese Kompetenz sicherzustellen. Wäre es sinnvoller, wie in gewissen Ländern, 6 Jahre Kardiologie vorzusehen und die 2 Jahre Innere Medizin wegzulassen? Die Zukunft wird gewiss in diese Richtung gehen – doch davon später.

Der kardiologische Spezialist

Für interventionelle Eingriffe jeder Art braucht es eine Zusatzausbildung von mindestens 2 Jahren (Figure 6). Das ist für perkutane kardiale Eingriffe sowie für katheterbasierte Eingriffe von Rhythmusstörungen und für die Implantation von Devices (Schrittmacher, Implantierbare Cardioverter-Defibrillatoren und kardiale Resynchronisationstherapie) zwingend. Gewiss sind 2 Jahre für die Erwerbung einer gewissen Kompetenz in den sich laufend ausweitenden Indikationen für koronare und strukturelle Eingriffe ein absolutes Minimum. Gleiches gilt für die interventionelle Rhythmologie.

Was zu tun wäre

Die Abstimmung an der Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie in Basel vom 6. Juni 2018 war wichtig. Um so enttäuschender war das Resultat. So wurde der Antrag des Vorstandes um Einführung von Fähigkeitsausweisen mit 110 zu 69 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt [30]. Das überrascht, macht aber auch nachdenklich: Was waren die Beweggründe, wenn die Sachlage sich so klar darstellt? Sicher waren Ängste beteiligt: Ist das das Ende des Allgemeinkardiologen? Müssen alle neben der FMH-Prüfung bald Fähigkeitsausweise in Echo, Schrittmacherkontrollen und anderem mehr erwerben oder dürfen Allgemeinkardiologien bald gewisse Untersuchungen nicht mehr selbst durchführen? Entsprechend muss vor der Einführung von Fähigkeitsausweisen der Allgemein-Kardiologe definiert werden: Was kann ich als Allgemein-Kardiologe FMH im neuen Umfeld weiterhin tun? Ein Vorschlag für die weitere Diskussion ist in Figure 6 dargestellt.

Es ist zu hoffen, dass dieser Weg von der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie und ihren Mitgliedern bald eingeschlagen wird und dazu führen wird, dass nach der Definition des Allgemeinkardiologen wichtige Spezialfächer wie die interventionelle Kardiologie und Rhythmologie mit Fähigkeitsausweisen versorgt werden. Das wäre sowohl für die Patienten wie das Fach zu hoffen, denn wenn die Medien und in ihrem Fahrwasser die Politik dies übernehmen würden, wäre es wohl nicht zwingend besser. Wie Michail Gorbatschov 1989 meinte: «Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben».

Conflicts of Interest

Für diesen Artikel bestehen keinerlei finanziellen Conflicts-of-Interest ausser, dass der Autor als interventioneller Kardiologe arbeitet, was in diesem Artikel thematisiert wird.

References

- Timmis, A.; Townsend, N.; Gale, C.; Grobbee, R.; Maniadakis, N.; Flather, M.; et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J 2018, 39, 508–579. [Google Scholar] [CrossRef]

- Braunwald, E. The rise of cardiovascular medicine. Eur Heart J 2012, 33, 838–845, 845a. [Google Scholar] [CrossRef]

- Szummer, K.; Wallentin, L.; Lindhagen, L.; Alfredsson, J.; Erlinge, D.; Held, C.; et al. Relations between implementation of new treatments and improved outcomes in patients with non-ST-elevation myocardial infarction during the last 20 years: Experiences from SWEDEHEART registry 1995 to 2014. European heart journal 2018. [Google Scholar] [CrossRef]

- Messerli, F.H. This day 50 years ago. N Engl J Med 1995, 332, 1038–1039. [Google Scholar] [CrossRef]

- Luscher, T.F. What is a normal blood pressure? Eur Heart J 2018, 39, 2233–2240. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Williams, B.; Mancia, G.; Spiering, W.; Agabiti Rosei, E.; Azizi, M.; Burnier, M.; et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018, 39, 3021–3104. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Lüscher, T.F. From Simplicity to Complexity: Die Wiederauferstehung der renalen Denervation zur Behandlung der Hypertonie. Cardiovasc Med, 2018; in press. [Google Scholar]

- Mahfoud, F.; Schlaich, M.; Bohm, M.; Esler, M.; Luscher, T.F. Catheter-based renal denervation: The next chapter begins. Eur Heart J. 2018. [Google Scholar] [CrossRef]

- Lobo, M.D.; Sobotka, P.A.; Stanton, A.; Cockcroft, J.R.; Sulke, N.; Dolan, E.; et al. Central arteriovenous anastomosis for the treatment of patients with uncontrolled hypertension (the ROX CONTROL HTN study): A randomised controlled trial. Lancet (London, England) 2015, 385, 1634–1641. [Google Scholar] [CrossRef]

- Paton, J.F.; Sobotka, P.A.; Fudim, M.; Engelman, Z.J.; Hart, E.C.; McBryde, F.D.; et al. The carotid body as a therapeutic target for the treatment of sympathetically mediated diseases. Hypertension (Dallas, Tex: 1979) 2013, 61, 5–13. [Google Scholar] [CrossRef]

- Messerli, F.H.; Messerli, A.W.; Luscher, T.F. Eisenhower’s billion-dollar heart attack – 50 years later. N Engl J Med 2005, 353, 1205–1207. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- C LTFBDGFT. Die Aussagekraft von Mortalitätsstatistiken als Qualitätsstandard. Schweiz Ärzteztg 2016, 97. [Google Scholar]

- Luscher, T.F.; Obeid, S. From Eisenhower’s heart attack to modern management: A true success story! Eur Heart J 2017, 38, 3066–3069. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Priori, S.G.; Blomstrom-Lundqvist, C.; Mazzanti, A.; Blom, N.; Borggrefe, M.; Camm, J.; et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2015, 36, 2793–2867. [Google Scholar] [PubMed]

- Kirchhof, P.; Benussi, S.; Kotecha, D.; Ahlsson, A.; Atar, D.; Casadei, B.; et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016, 37, 2893–2962. [Google Scholar] [CrossRef]

- Echt, D.S.; Liebson, P.R.; Mitchell, L.B.; Peters, R.W.; Obias-Manno, D.; Barker, A.H.; et al. Mortality and morbidity in patients receiving encainide, flecainide, or placebo. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial. N Engl J Med 1991, 324, 781–788. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Brignole, M.; Auricchio, A.; Baron-Esquivias, G.; Bordachar, P.; Boriani, G.; Breithardt, O.A.; et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: The Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J 2013, 34, 2281–2329. [Google Scholar]

- Gutman, S.J.; Costello, B.T.; Papapostolou, S.; Voskoboinik, A.; Iles, L.; Ja, J.; et al. Reduction in mortality from implantable cardioverter-defibrillators in non-ischaemic cardiomyopathy patients is dependent on the presence of left ventricular scar. European heart journal 2018. [Google Scholar]

- Blomström-Lundqvist, C.; Scheinman, M.M.; Aliot, E.M.; Alpert, J.S.; Calkins, H.; Camm, A.J.; Campbell, W.B.; Haines, D.E.; Kuck, K.H.; Lerman, B.B.; et al. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias—Executive summaryA Report of the American College of Cardiology/American HeartAssociation Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias) Developed in collaboration with NASPE–Heart Rhythm Society. Eur Heart J 2003, 24, 1857–1897. [Google Scholar]

- Marrouche, N.F.; Brachmann, J.; Andresen, D.; Siebels, J.; Boersma, L.; Jordaens, L.; et al. Catheter Ablation for Atrial Fibrillation with Heart Failure. N Engl J Med 2018, 378, 417–427. [Google Scholar] [CrossRef]

- McDonagh, T.A.; Gardner, R.S.; Lainscak, M.; Nielsen, O.W.; Parissis, J.; Filippatos, G.; Anker, S.D. Heart failure association of the European society of cardiology specialist heart failure curriculum. Eur J Heart Fail 2014, 16, 151–162. [Google Scholar] [CrossRef]

- Hinterbuchner, L.; Coelho, S.; Esteves, R.; Carson, S.; Klovgaard, L.; Goncalves, L.; et al. A cardiac catheterisation laboratory core curriculum for the continuing professional development of nurses and allied health professions: Developed by the Education working group of the Nurses and Allied Professions Committee for the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) 2016. EuroIntervention: Journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology 2017, 12, 2028–2030. [Google Scholar]

- Brindis, R.G.; Dehmer, G.J. The Volume-Outcome Relationship Revisited: Does It Matter for High-Risk PCI? JACC Cardiovascular interventions 2016, 9, 2094–2096. [Google Scholar] [CrossRef]

- Xu, B.; Redfors, B.; Yang, Y.; Qiao, S.; Wu, Y.; Chen, J.; et al. Impact of Operator Experience and Volume on Outcomes After Left Main Coronary Artery Percutaneous Coronary Intervention. JACC Cardiovascular interventions 2016, 9, 2086–2093. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Rashid, M.; Sperrin, M.; Ludman, P.F.; O’Neill, D.; Nicholas, O.; de Belder, M.A.; Mamas, M.A. Impact of operator volume for percutaneous coronary intervention on clinical outcomes: What do the numbers say? European heart journal Quality of care & clinical outcomes 2016, 2, 16–22. [Google Scholar]

- Canto, J.G.; Every, N.R.; Magid, D.J.; Rogers, W.J.; Malmgren, J.A.; Frederick, P.D.; et al. The volume of primary angioplasty procedures and survival after acute myocardial infarction. National Registry of Myocardial Infarction 2 Investigators. N Engl J Med 2000, 342, 1573–1580. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Hulme, W.; Sperrin, M.; Curzen, N.; Kinnaird, T.; De Belder, M.A.; Ludman, P.; et al. Operator volume is not associated with mortality following percutaneous coronary intervention: Insights from the British Cardiovascular Intervention Society registry. Eur Heart J 2018, 39, 1623–1634. [Google Scholar] [CrossRef]

- Konig, S.; Ueberham, L.; Schuler, E.; Wiedemann, M.; Reithmann, C.; Seyfarth, M.; et al. In-hospital mortality of patients with atrial arrhythmias: Insights from the German-wide Helios hospital network of 161 502 patients and 34 025 arrhythmia-related procedures. European heart journal 2018. [Google Scholar] [CrossRef]

- Lüscher, T.F. Zahlenmystik rund ums Herz und was daraus zu lernen wäre. Kardiovaskuläre Medizin 2010, 13. [Google Scholar]

- Lüscher, T.F. Annual Congress of the Swiss Society of Cardiology. Cardiovascular Medicine 2018, 21. [Google Scholar] [CrossRef]

© 2018 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.