Was ist ein Dogma?

Wenn wir unseren Freund Wikipedia konsultieren, so versteht man unter einem Dogma, altgriechisch δόγμα, eine Meinung, einen Lehrsatz, Beschluss oder eine Verordnung, eine grundlegende Aussage also, deren Wahrheitsanspruch als unumstösslich gilt – man denkt sogleich an religiöse Aussagen. Und gewiss: In der christlichen Theologie wird der Begriff «Dogma» für einen Lehrsatz gebraucht, der – unter Berufung auf die göttliche Offenbarung, die Autorität der kirchlichen Gemeinschaft oder des Lehramts als solchen – als absolut wahr und verbindlich gilt. Die katholische Kirche ging in dieser Sache, sinnigerweise gerade in einer Zeit, als die Naturwissenschaft ätzende Zweifel an der Unumstösslichkeit ihrer Lehrsätze säte, mit gewohnter Konsequenz vor und erklärte 1870, dass der römische Bischof, damals Papst Pius IX. (1792–1878), wenn er als «Lehrer aller Christen» ex cathedra über eine Glaubens- oder Sittenfrage entscheide, unfehlbar sei.

Doch Dogmen sind nicht auf Religionen beschränkt: Der Marxismus, insbesondere in seiner Geschichtsund Klassentheorie, ist eine Ideologie, die sich auf Dogmen, also auf nicht hinterfragbare Aussagen über die Gesetze und Entwicklung der Geschichte, stützt [

1]. Was diese Geschichtstheorie dogmatisch macht, ist ihre Resistenz gegen jede Widerlegung. Schon Hegel selbst, den Marx offenbar auf die Füsse stellte, meinte auf die Frage, warum sich die Geschichte nicht immer an seine Philosophie halte: «Umso schlimmer für die Wirklichkeit» – und schlimm wurde es denn auch mit der materialistischen Variante seiner Gedanken.

Was ist Wissenschaft?

Somit: Wissenschaft, beobachtet, beschreibt, misst, zählt und kommt zu begründeten Schlüssen. Dabei ist ihr Weg beschwerlich und lang: Nur The long and winding road führt zu Erkenntnis. Auf diesem Weg sind folgende Schritte auszumachen: (1) Induktion: Vom Einzelfall zur Generalisierung; (2) Konfirmation: Bestätigung von ersten Erkenntnissen durch wiederholte Beobachtung; (3) Theoriebildung: Konzepte von natürlichen Prozessen; (4) praktische Anwendung wie beispielsweise die Nutzung der Aerodynamik zum Fliegen, der Bakteriologie für Hygiene und Antibiotika und (5) laufende Überprüfung. Und gerade letztere trennt Forschung von Ideologie. Deshalb mussten und müssen Forscher Enttäuschungen hinnehmen, denen sich Ideologen entziehen: Nur die wenigsten Theorien überleben den Test der Zeit, denn – wie es Thomas Huxley, «Darwins Bulldog», fasste: «The tragedy of scientific inquiry is that a beautiful hypothesis may be slain by an ugly fact.» Und ohne Zweifel: Die Widerlegbarkeit von Aussagen, macht diese wissenschaftlich.

Von der Verifikation zur Falsifikation

Einen Durchbruch in der Wissenschaftstheorie brachte Sir Karl R. Poppers «Logik der Forschung» im Jahre 1934 [

4]. Dass eine scheinbar längst bestätigte Aussage dennoch falsch sein kann, veranschaulichte er an einem Beispiel: Die Aussage «

Alle Schwäne sind weiss»wurde falsifiziert, als man erstmals in Australien schwarze Schwäne fand. Poppers Theorie schliesst sich in der Erkenntnistheorie den Gedanken von Charles Darwin an. «Survival of the fittest» gilt auch hier [

5]; nur die wenigsten Theorien überleben den Test der Zeit, die meisten werden durch neue Erkenntnisse falsifiziert. «Survival of the fittest» meint im eigentllchen Sinne Überleben des Bestangepassten, in diesem Zusammenhang Überleben derjenigen Theorie, die der Wirklichkeit am nächsten kommt, die zu ihr am Besten passt («to fit»). In diesem Sinne ist der Test der Zeit das beste Mass der Wahrheit.

Gibt es Dogmen in der Wissenschaft?

Gibt es nun doch Dogmen in der Wissenschaft und Medizin? Sicher gibt es Dogmen in der Alternativmedizin, so beispielsweise die im Organon von Samuel Hahnemann (1755–1843) beschriebenen Grundprinzipien der Homöopathie [

6]: (1) Das Ähnlichkeitsprinzip, lateinisch

Similia simulilantibus curantur. Dieses Dogma, das sich der Widerlegung entzieht, sagt, dass was krank macht, in hohen Verdünnungsreihen heilt. (2) Potenzierung: Da in über 30-fachen Verdünnungsreihen nach den Erkenntnissen der Chemie nach aller Wahrscheinlichkeit kein Molekül mehr zu finden ist, wurde der Begriff der Potenzierung eingeführt. Dieser geht davon aus, dass «

das Wasser Gedächnis hat», sich also durch Schütteln bei jeder Verdünnung an die ursprünglich zugegebene Substanz erinnert und entsprechend sanft wirkt. (3) Schliesslich die nicht hinterfragbare Annahme, dass jeder Patient seine eigene Erkrankung hat (Individualisierung), womit sich die Homöopathie einer klassischen Prüfung in randomisierten Untersuchungen entzieht. Die homöopathischen Dogmen haben, gerade weil sie erfahrungsresistent sind, wirklichen Fortschritt seit Hahnemanns fundamentalem Werk verhindert [

7].

Gibt es Dogmen in der wissenschaftlichen Medizin? Dogmen vielleicht nicht, aber doch starke Lehrmeinungen. Etwa diejenige von Theodor Billroth (1829–1994): «

Ein Chirurg, der versucht, eine Wunde am Herzen zu nähen, wird die Achtung seiner Kollegen für immer verlieren.» Immerhin hat ihn die Herzchirurgie überzeugend widerlegt – kein Dogma, aber immerhin eine Meinung eines berühmten Mannes, die den Fortschritt gewiss nicht gefördert hat. Vor Werner Forssmanns heroischem Selbstversuch 1929 [

8], als er sich ohne Nachwirkungen selbst einen Urinkatheter in den rechten Vorhof schob, galt auch hier: «

Noli me tangere» – entsprechend warf ihn sein Chef Ferdinand Sauerbruch (1875–1951) nach der Publikation seiner Tat aus der Charité [

9]. Ähnliche Befürchtungen wurden widerlegt, als Mason Soanes and der Cleveland Clinic aus Versehen erstmals Kontrastmittel in eine Koronararterie injizierte und sowohl Kammerflimmern als auch Herzstillstand ausgeblieben waren. Auch während Andreas Grüntzigs epochaler Balloonerweiterung einer verengten Koronararterie [

10], die sich am 15. September zum 40. Male jährt, kam es entgegen allgemeiner Lehrmeinung weder zu Kammerflimmern noch Infarkt [

11].

Behindern Paradigmen den Fortschritt?

Können Paradigmata den Fortschritt auch behindern? Diese Frage ist berechtigt. Und gewiss, Forscher geben – entgegen Poppers Konzept – ihre Hypothesen nicht gerne auf; sie hängen an ihren Paradigmata. Bei widersprüchlichen Ergebnissen suchen sie nach Erklärungen, wiederholen Experimente und suchen nach neuen Messmethoden – und das mit Recht: Es gibt viele und gute Gründe, Paradigmen bei Unstimmigkeiten nicht gleich aufzugeben, zu viele technische Probleme, Zufälligkeiten und anderes mehr können dahinterstehen. Viele Theorien hatten zunächst eine Reihe von Ungereimtheiten zu lösen. Kopernikus’ kreisförmige Bahnen der Planeten um die Sonne waren revolutionär, kamen der Wirklichkeit aber nicht wirklich nahe; erst Keplers Ellipsen beschrieben den Lauf der Sterne genauer. Die Kräfte, die ihrem Lauf zugrundelagen, wurden schliesslich erst durch Newton entdeckt.

Auch William Harveys Theorie des Kreislaufs war anfangs experimentell ungenügend belegt. Die Verbindungen zwischen Arterien und Venen, die Kapillaren, eine zwingende Annahme der Kreislauftheorie, wurden erst Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von «De Motu Cordis» durch Marcello Malpighi (1628–1694) entdeckt. Den Blutdruck, eine weitere zwingende Annahme von Harveys Theorie, mass über ein Jahrhundert später der englische Landpfarrer Stephen Hales (1677–1761) [

20].

Somit: Wissenschafltiche Theorien sind von Beginn an immer unvollständig, nähern sich über die Zeit aber stetig der Wirklichkeit – oder werden wieder verlassen. Dennoch können Lehrmeinungen, wie dargestellt, die Forschung behindern, bis sie durch mutige und visionäre Forscher widerlegt werden – doch widerlegt werden können sie in der Wissenschaft; das unterscheidet sie ja eben von der Ideologie.

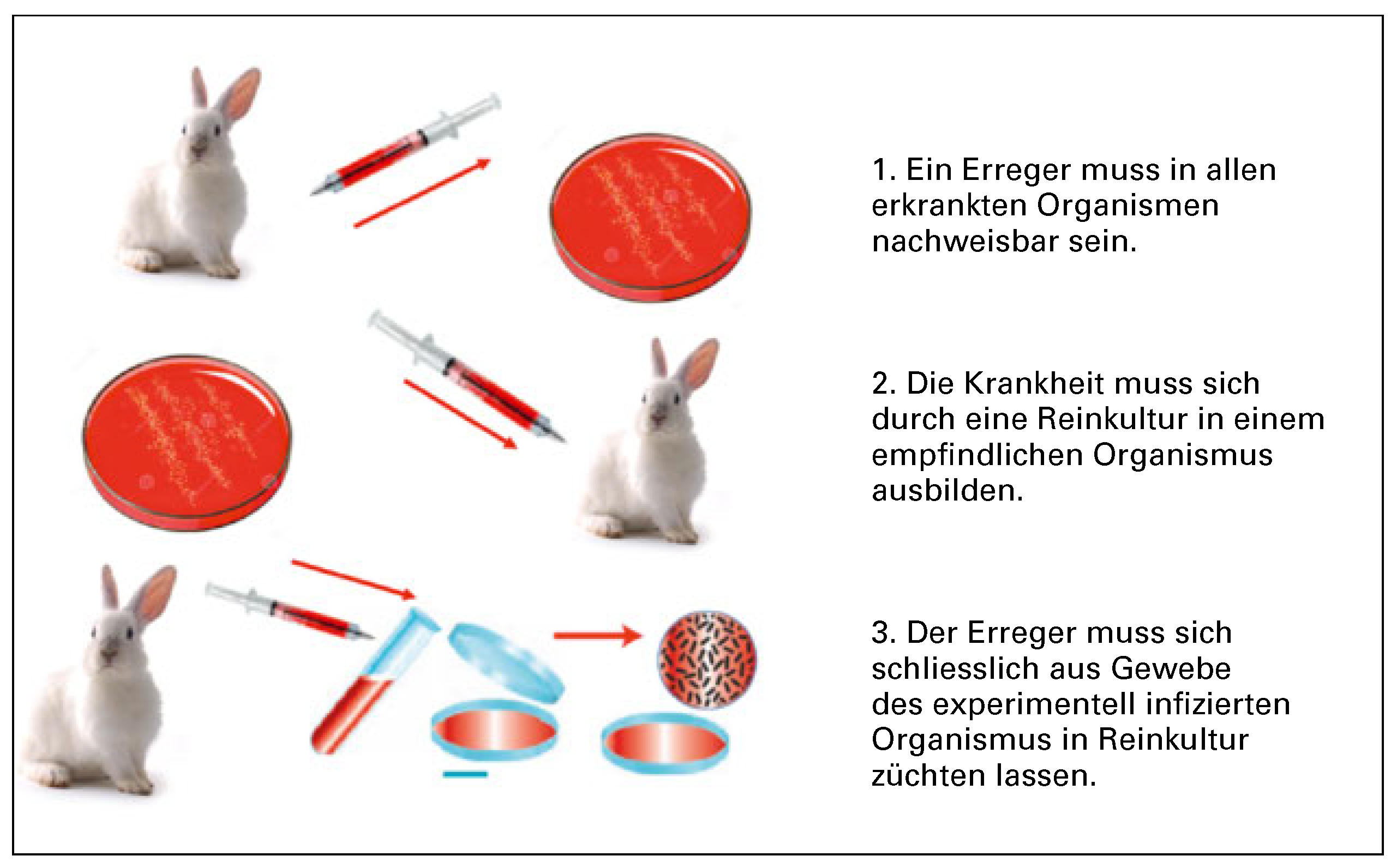

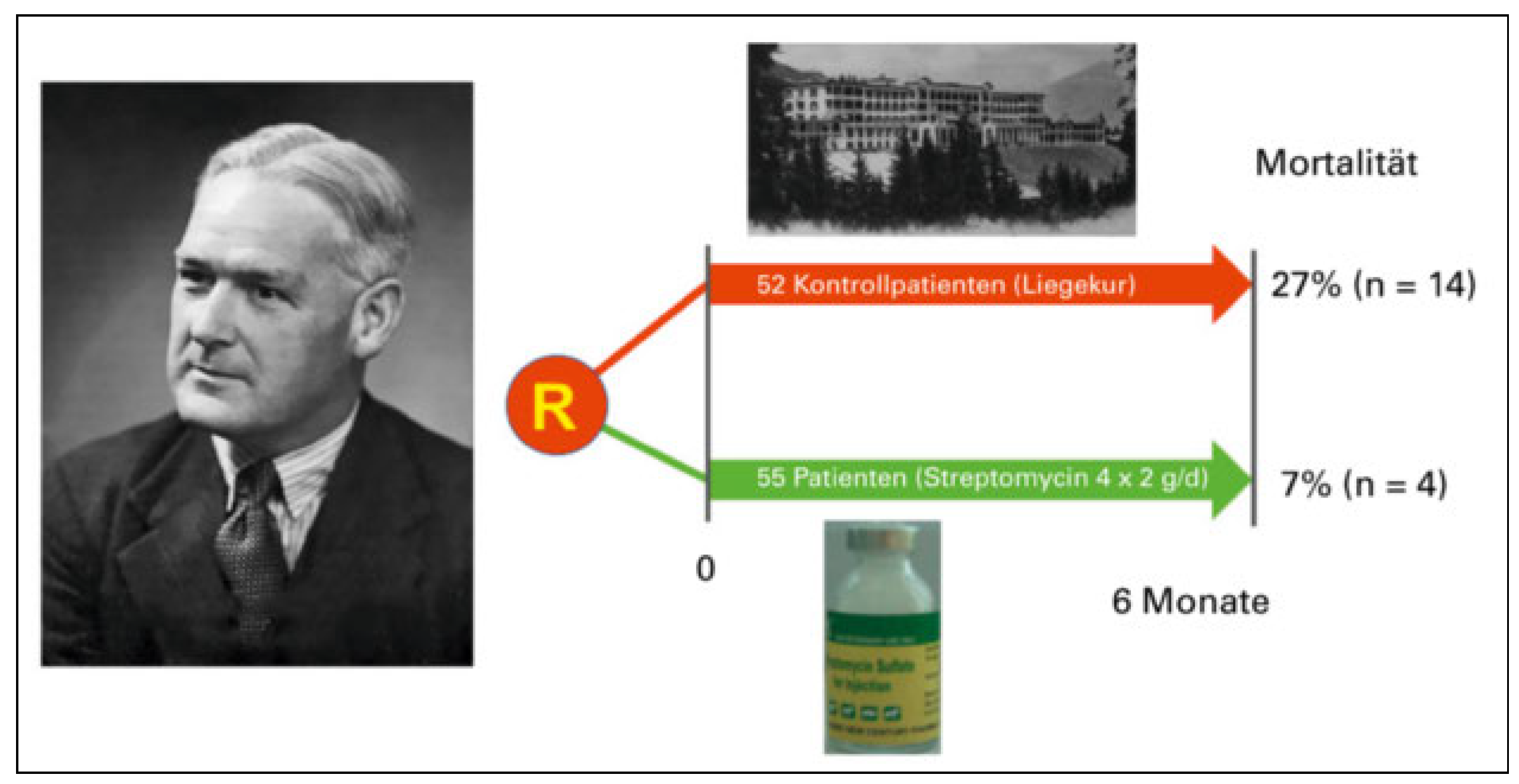

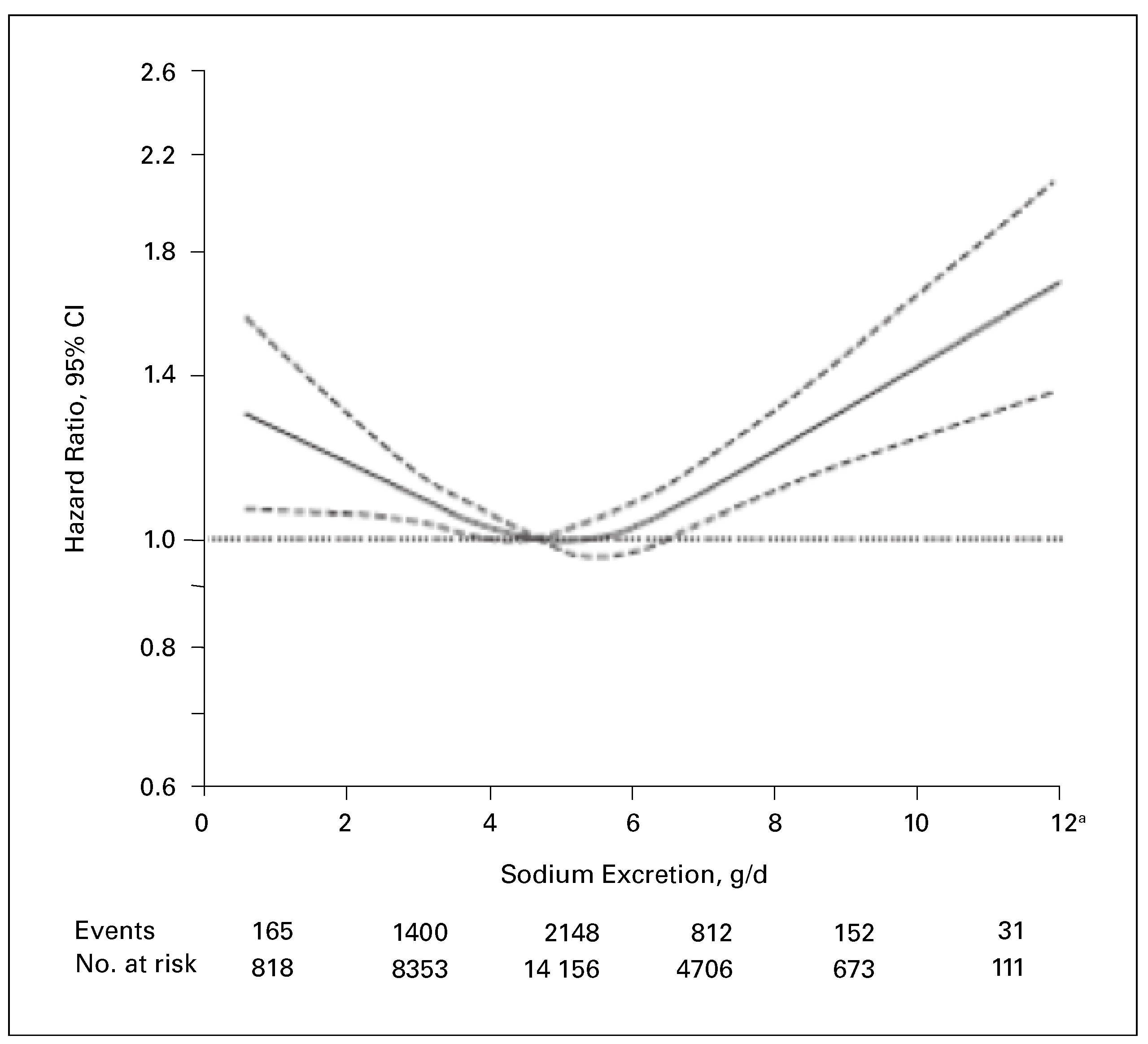

The Bumpy Road to Evidence

Der Weg zur Erkenntnis ist lang und hindernisreich; dogmatisch ist er aber gerade nicht, denn nur deshalb kann die Wissenschaft voranschreiten. Sie bewegt sich normalerweise innerhalb leitender Paradigmen (Thomas Kuhns «Normal Science») und geht gelegentlich im Rahmen wissenschaftlicher Revolutionen neue Wege. Zuletzt sind es die praktischen Folgen einer Theorie, die überzeugen: die Mikroorganismen-Hypothese, die zur Hygiene und Heilung der Tuberkulose führte, die Immunologie, welche die Ausrottung von Polio und Pocken ermöglichte, und die Cholesterinhypothese, die Herzinfarkt und Herztod reduzierte.

Disclosure Statement

Der Author hat für das diesem Artikel zugrundeliegende Referat ein Referentenhonorar erhalten. Weiter hat Novartis zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen und den Postgraduate Course on Heart Failure an der Universität Zürich unterstützt. Im übrigen bestehen keine finanziellen Interessenskonflikte. Allerdings hat der Autor im Laufe seiner Karriere mit über 30 Firmen der Pharma-, Ernährungs- und Deviceindustrie zusammengearbeitet.