20 Jahre Kardiologie am UniversitätsSpital Zürich, 1996–2016

Die Zeit vor 1996

Eine Abteilung für Kardiologie

Der Aufbau

Das Universitäre Herzzentrum

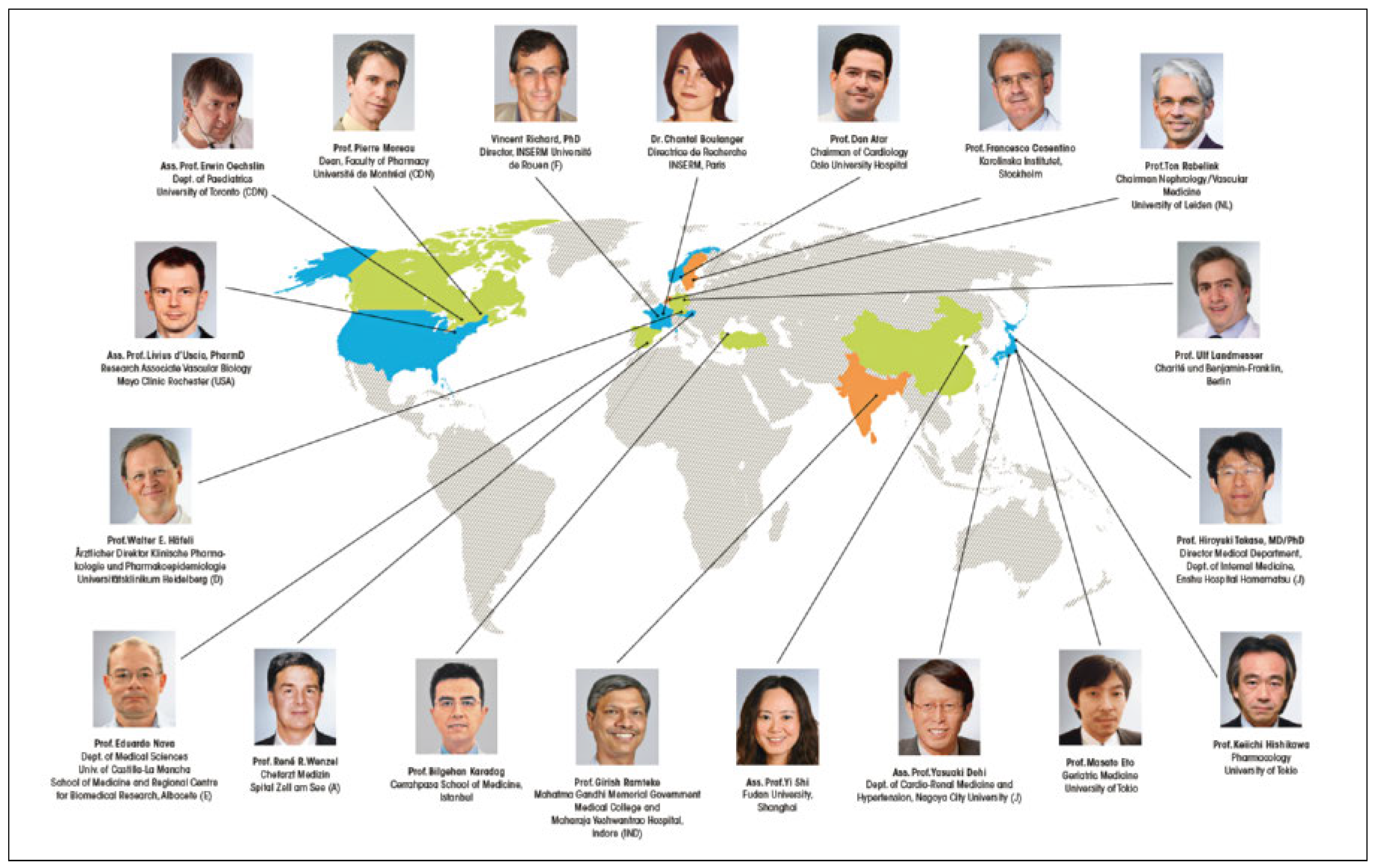

Forschung

Lehre

Disclosure statement

References

- Löffler, W. Endocarditisparietalisfibroplastica mit Bluteosinophilie. Schweiz Med Wschr. 1936, 66, 817. [Google Scholar]

- Holzmann, M. Klinische Elektrokardiographie. 5. Auflage, G. Thieme Verlag, Stuttgart, 1965.

- Rutishauser, W. Cardiovasc Med. 2014, 17, 256–265.

- Mahler, F. Zum Gedenken an einen Pionier der Angiologie – Prof. Dr. med. Alfred Bollinger (1932–2015). Cardiovasc Med. 2015, 18, 201–202. [Google Scholar]

- Rutishauser, W. Cardiovasc Med. 2014, 17, 289–292.

- Säuberli, H.A. Ake Senning Pionier der Schweizer Herzchirurgie in Zürich. Cardiovasc Med. 2011, 14, 109–110. [Google Scholar]

- Meier, B.; Bachmann, D.; Lüscher, T.F. 25 years of coronary angioplasty: Almost a fairy tale. Lancet. 2003, 361, 527. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Ricci, R.; Sumara, G.; Sumara, I.J.; Rosenberg, I.; Kurrer, M.; Akhmedov, A.; et al. JNK2 is required for scavenger receptor-A mediated foam cell formation and atherosgenesis. Science. 2004, 306, 1558–1561. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Lüscher, T.F.; Diederich, D.; Siebenmann, R.; Lehmann, K.; Stulz, P.; von Segesser, L.; et al. Difference between Endothelium-Dependent Relaxation in Arterial and in Venous Coronary Bypass Grafts. N Engl J Med. 1988, 319, 462–467. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Steffel, J.; Lüscher, T.F.; Tanner, F.C. Tissue factor and cardiovascular diseases. Molecular mechanisms and clinical implications. Circulation. 2006, 113, 722–731. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- van der Loo, B.; Labugger, R.; Skepper, J.N.; Bachschmid, M.; Kilo, J.; Powell, J.M.; et al. Enhanced peroxynitrite formation is associated with vascular aging. J Exp Med. 2000, 192, 1731–1743. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Camici, G.G.; Savarese, G.; Akhmedov, A.; Lüscher, T.F. Molecular mechanism of endothelial and vascular aging: Implications for cardiovascular disease. Eur Heart J. 2015, 36, 3392–3403. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Besler, C.; Heinrich, K.; Rohrer, L.; Doerries, C.; Riwanto, M.; Shih, D.M.; et al. Mechanisms underlying adverse effects of highdensity lipoprotein on endothelial NO synthaseactivating pathways in coronary artery disease. J Clin Invest. 2011, 121, 2693–2708. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Lüscher, T.F.; Landmesser, U.; von Eckardstein, A.; Fogelman, A.M. High-density lipoprotein: Vascular protective effects, dysfunction, and potential as therapeutic target. Circ Res. 2014, 114, 171–182. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Li, X.S.; Obeid, S.; Klingenberg, R.; Gencer, B.; Mach, F.; Räber, L.; Windecker, S.; Rodondi, N.; Nanchen, D.; Muller, O.; et al. Gut microbiota-dependent trimethylamine N-oxide in acute coronary syndromes: A prognostic marker for incident cardiovascular events beyond traditional risk factors. Eur Heart J. in press. 2017. [Google Scholar]

- Laaksonen, R.; Ekroos, K.; Sysi-Aho, M.; Hilvo, M.; Vihervaara, T.; Kauhanen, D.; et al. Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol. Eur Heart J. 2016, 37, 1967–1976. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Templin, C.; Ghadri, J.R.; Diekmann, J.; Napp, L.C.; Bataiosu, D.R.; Jaguszewski, M.; et al. N Engl J Med. 2015, 373, 929–938. [CrossRef] [PubMed]

- Anand, I.S.; McMurray, J.; Cohn, J.N.; Konstam, M.A.; Notter, T.; Quitzau, K.; et al. on behalf of the EARTH investigators. Long-term Effects of darusentan on LV remodeling and clinical outcomes – The Endothelin A Receptor Antagonist Trial in Heart Failure (EARTH). Lancet. 2004, 364, 347–354. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Anker, S.D.; Comin Colet, J.; Filippatos, G.; et al. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. 2009, 361, 2436–2448. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Ruschitzka, F.; Abraham, W.T.; Singh, J.P.; Bax, J.J.; Borer, J.S.; Brugada, J.; et al. Holzmeister for the EchoCRT Study Group. Cardiac-Resynchronization Therapy in Heart Failure with a Narrow QRS Complex. N Engl J Med. 2013, 369, 395–405. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Lüscher, T.F. Chefredaktion «Cardiovascular Medicine» ab 2017. Cardiovasc Med. 2016, 19, 307–308. [Google Scholar]

© 2017 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.

Share and Cite

Lüscher, T.F. 20 Jahre Kardiologie am UniversitätsSpital Zürich, 1996–2016. Cardiovasc. Med. 2017, 20, 51. https://doi.org/10.4414/cvm.2017.00457

Lüscher TF. 20 Jahre Kardiologie am UniversitätsSpital Zürich, 1996–2016. Cardiovascular Medicine. 2017; 20(2):51. https://doi.org/10.4414/cvm.2017.00457

Chicago/Turabian StyleLüscher, Thomas F. 2017. "20 Jahre Kardiologie am UniversitätsSpital Zürich, 1996–2016" Cardiovascular Medicine 20, no. 2: 51. https://doi.org/10.4414/cvm.2017.00457

APA StyleLüscher, T. F. (2017). 20 Jahre Kardiologie am UniversitätsSpital Zürich, 1996–2016. Cardiovascular Medicine, 20(2), 51. https://doi.org/10.4414/cvm.2017.00457