Abstract

Sports and grown-up congenital heart disease in adults. The number of patients with “Grown-up Congenital Heart Disease” (GUCH) is steadily growing. The mortality of today’s GUCH patients is low (around <1% per year), but one third of these patients have symptoms and an impaired exercise capacity. An impaired exercise capacity and heart rate response are associated with a poorer prognosis in the general population, and also in GUCH patients. It is therefore reasonable to encourage GUCH patients to practice physical activities on a regular base. A GUCH patient’s self-estimated physical functioning in daily life poorly reflects his objective exercise capacity. Therefore, objective assessment of exercise capacity is an important part of the routine cardiac evaluation. Non-competitive, symptom-limited dynamic exercise carries no risk for the vast majority of GUCH patients. However, GUCH patients in NYHA classes III or IV, with severe pulmonary hypertension, significant residual lesions or complex arrhythmias are at risk for exercise-related cardiac events. In these patients, as well as in GUCH patients who wish to participate in competitive sports, a more extensive cardiac evaluation, including exercise testing, is mandatory. Specific guidelines provide a valuable framework for individual counselling. The collaboration of GUCH cardiologists and cardiologists with expertise in cardiac rehabilitation and sports is strongly recommended.

Einführung

Einen «double McTwist 1260» oder eine «flying tomato» können Sie in keinem Fast-Food-Restaurant bestellen. «Flying tomato» ist der Spitzname von Shaun White, einem 25-jährigen professionellen Snowboarder mit langen roten Haaren. An den olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver sicherte er sich die Gold-Medaille in der Half-Pipe mit einem «double McTwist 1260», einem Doppel-Salto kombiniert mit mehreren Drehungen [1,2]. Noch bemerkenswerter als die Sprungabfolge ist die Tatsache, dass ein halbes Jahrhundert, nachdem Walton Lillehei einem 10-jährigen Knaben aus Minnesota mit Fallot-Tetralogie erstmals den Ventrikelseptum-Defekt verschloss und die Stenose im rechtsventrikulären Ausflusstrakt behob, ein operierter Erwachsener mit diesem komplexen Herzfehler olympisches Gold gewinnt [1,2]. Hat die Medizin erreicht was zu erhoffen war – ein Leben mit angeborenem Herzfehler ohne Einschränkungen, inklusive Spitzensport und Goldmedaille? Wie beraten wir einen Erwachsenen mit korrigiertem angeborenem Herzfehler bezüglich Sport – halten wir ihn zurück oder spornen wir ihn an? Ist der plötzliche Herztod beim Sport mit angeborenem Herzfehler noch Tatsache oder Mär? Welche Untersuchungen in welchen Situationen sind angebracht, wenn Leistungssport das Ziel ist? Welchen Stellenwert hat ein strukturiertes Training, z.B. im Rahmen eines ambulanten kardialen Rehabilitation, zur langfristigen Förderung der Leistungsfähigkeit Erwachsener mit angeborenem Herzfehler?

Der GUCH-Patient von heute

GUCH steht für «Grown-up Congenital Heart Disease» und ist das englische Akronym für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Die Zahl der GUCH-Patienten ist in den letzten 20 Jahren stetig gestiegen und wird in den kommenden 20 Jahren weiter stetig steigen [3]. Dies hat verschiedene Gründe. Einerseits liegt die Prävalenz angeborener Herzfehler trotz Fortschritte in Pränataldiagnostik und Vitaminprophylaxe in den letzten 30 Jahren stabil bei 8–12 Fällen pro 1000 lebend geborener Kinder, [4] andererseits hat sich die Wahrscheinlichkeit das Erwachsenenalter zu erreichen in den letzten Jahren kontinuierlich auf >90% verbessert [5]. Zusätzlich ist mit einem Anstieg der Lebenserwartung der GUCH-Patienten in den kommenden Jahren zu rechnen.

Im Rahmen eines «Euro Heart Survey Programmes» wurden zwischen 1998 und 2000 über 4000 GUCH-Patienten aus 80 europäischen Zentren in einem Register erfasst und bis 2004 nachverfolgt [6]. Das mittlere Alter der GUCH-Patienten lag bei 30 Jahren, 80% aller Eingeschlossenen waren jünger als 50 Jahre. Die 5-Jahres-Mortalität betrug 3%, wobei die Morbidität mit 31% um das 10-fache höher lag. Supraund ventrikuläre Arrhythmien, zerebrovaskuläre Ereignisse, Endokarditiden und Herzinsuffizienz waren die häufigsten Ursachen kardialer Morbidität. Bezogen auf ihre subjektive Leistungsfähigkeit wurden zwei Drittel aller GUCH-Patienten der NYHA-Klasse I zugeteilt. Wir sind somit aktuell mit einer GUCH-Population konfrontiert, die jung ist, eine tiefe Mortalität, aber deutliche Morbidität aufweist. Es stellt sich daher die Frage, wie weit sich neben der Prognose auch die Lebensqualität der GUCH-Patienten verbessern lässt.

Leistungsfähigkeit und Prognose bei GUCH-Patienten

Ähnlich wie bei Erwachsenen ohne angeborenen Herzfehler hat auch bei GUCH-Patienten die Leistungsfähigkeit und die kardiovaskuläre Adaptation auf eine Belastung prognostische Aussagekraft. Bei GUCH-Patienten ist die Herzfrequenzerholung, definiert als der relative Abfall der Herzfrequenz während der maximalen Belastung hin zur Herzfrequenz nach 5 minütiger Erholung, ein einfacher, aber signifikanter Indikator für das spätere Überleben [7]. Ähnliche Aussagekraft kommt der Herzfrequenzreserve, d.h. dem Unterschied zwischen der Ruhefrequenz vor Belastung und der maximalen Frequenz unter Belastung zu [7]. Das Herzfrequenzverhalten unter Belastung widerspiegelt teilweise die vorbestehende neurohumorale Aktivierung, eine autonome Dysfunktion oder einfach den Schweregrad, der mit dem Herzfehler einhergehenden hämodynamischen Beeinträchtigung. Die prognostische Aussagekraft ist etabliert, auch wenn die zu Grunde liegende Pathophysiologie multifaktoriell ist. In vergleichbarem Masse hat die Leistungsfähigkeit, ausgedrückt als maximale Sauerstoffaufnahme-Kapazität (peak-VO2), prognostische Bedeutung. Aufgeteilt in Quartilen ergeben sich bei GUCH-Patienten für tiefere Werte ungünstigere Kaplan-Meier-Überlebenskurven [8]. Zu bemerken ist, dass die Spiroergometrie bei zyanotischen Patienten wenig prognostische Aussagekraft bezüglich Mortalität aufweist, insbesondere bei Patienten mit Eisenmenger-Syndrom [9], sowie bei

Patienten mit einer Fontan-Zirkulation [10]. In diesen Fällen dürften in erster Linie die intrinsisch beschränkte Zunahme der pulmonalen Flussrate sowie eine unvermeidbare Totraum-Ventilation die peak-VO2- und VE/VCO2-slope-Werte limitieren, und weniger die Ventrikelfunktion und das damit verbundene Herzminutenvolumen.

Die Selbsteinschätzung eines GUCH-Patienten widerspiegelt seine effektive Leistungsfähigkeit nur beschränkt. In einer Studie mit über 500 GUCH-Patienten, die sich einer Spiroergometrie unterzogen und vorgängig ihre körperliche Beeinträchtigung im Alltag anhand des standardisierten Fragebogens SF-36 quantifizierten, zeigte sich, dass die meisten ihre effektive Leistungsfähigkeit überschätzen [11]. Dies gilt in gleichem Masse für Männer wie Frauen. Deswegen sollte zur Erfassung der aktuellen Leistungsfähigkeit von GUCH-Patienten eine objektive Messmethode eingesetzt werden, im besten Fall eine Spiroergometrie.

Gründe für eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit bei GUCH-Patienten

In Anlehnung an das etablierte Schema, körperliche Leistungsfähigkeit als Verzahnung von pulmonalen, kardialen und peripher-muskulären Komponenten zu betrachten, gibt es bei GUCH-Patienten verschiedene Gründe für eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit (Tabelle 1 und Abbildung 1). Es ist Aufgabe des behandelnden Arztes, die Leistungsfähigkeit der GUCH-Patienten adäquat abzuschätzen, Ursachen einer Leistungsintoleranz zu erkennen und anzugehen sowie Informationen über die adäquate körperliche Belastung weiterzugeben.

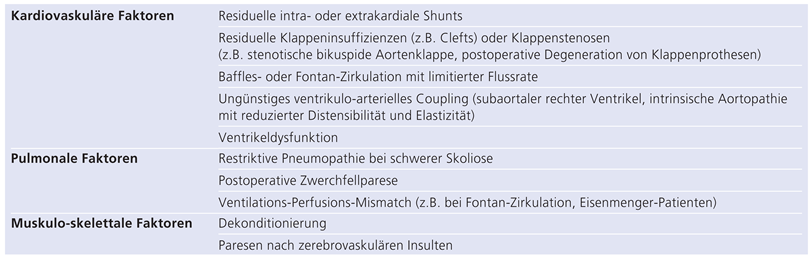

Tabelle 1.

Ursachen einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit bei GUCH-Patienten.

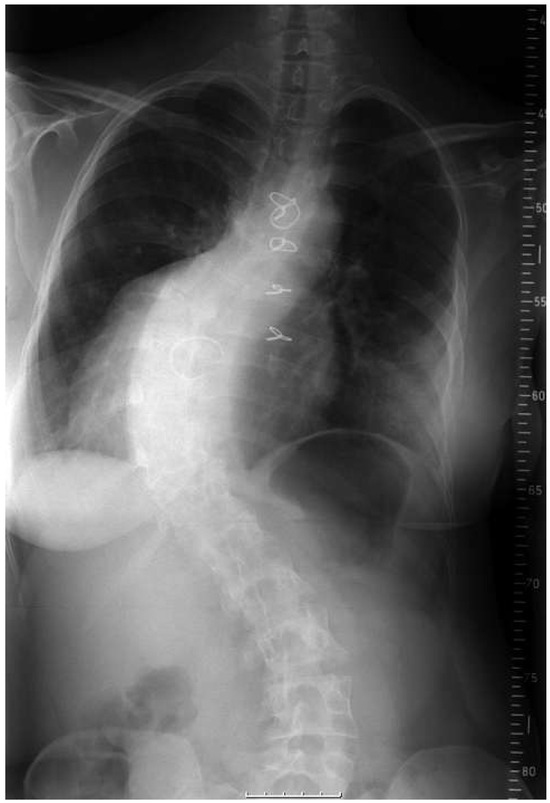

Abbildung 1.

Bei dieser 28-jährigen Patientin mit korrigierter Fallot-Tetralogie, Dextrokardie und Arcus aortae dexter besteht zusätzlich eine schwere Skoliose, die atemmechanisch zu einer mittelgradigen Restriktion führt. Die Leistungsfähigkeit in der Spiroergometrie ist mittelschwer eingeschränkt, es besteht eine gemischt pulmonale und kardiale Limitation der Leistungsfähigkeit.

Im Falle körperlicher Dekonditionierung bei Trainingsmangel bedeutet dies, GUCH-Patienten zu mehr körperlicher Aktivität aufzufordern. Swan et al. haben vor 10 Jahren 99 GUCH-Patienten mit einem mittleren Alter von 26 Jahren über ihre Einstellung bezüglich Freizeitsport befragt, inklusive welche ärztlichen Ratschläge sie diesbezüglich erhalten hätten [12]. Bei 71% der Befragten war das Thema Sport bis anhin nie vom Arzt angesprochen worden. Dies betraf sowohl Patienten, die ohne Restriktion hätten Sport treiben können, wie auch Eisenmenger-Patienten, bei denen von starker körperlicher Belastung abgeraten werden muss.

Plötzlicher Herztod im Zusammenhang mit Sport

Ist der plötzliche Herztod beim Sport für Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler noch Tatsache oder Mär? Der plötzliche Herztod beim Sport ist vorwiegend bei Athleten untersucht, bei denen vorgängig kein gesundheitliches Problem und kein angeborener Herzfehler bekannt war. In der Autopsie finden sich in dieser Situation am häufigsten eine hypertrophe Kardio Wustmyopathie oder Koronaranomalien [13]. In zwei Aufarbeitungen von 327 plötzlichen Todesfällen bei Jugendlichen mit angeborenem Herzfehler (eine davon aus einer Zeit bevor sich die kongenitale Herzchirurgie etabiliert hatte) zeigte sich folgendes Bild:

- –

- Bei unoperierten Jugendlichen waren die Aortenstenose oder eine pulmonale Hypertonie die häufigsten vorliegenden hämodynamischen Beeinträchtigungen.

- –

- Bei operierten Kindern war der plötzliche Herztod überproportional vertreten bei korrigierter Fallot-Tetralogie oder kompletter Transposition der grossen Gefässe und Vorhofsumkehr [14,15].

Klinisch lag bei drei Viertel aller Patienten eine NYHA-Klasse III oder IV vor, bei 87% fand sich radiologisch eine Kardiomegalie. Von 47% der Kinder wusste man aufgrund der letzten invasiven Untersuchung, dass ein ungünstiges hämodynamisches Profil vorlag (inklusive eine schwere pulmonale Hypertonie in 43%). Bei 57% aller Kinder mit einem plötzlichen Herztod waren innerhalb des vorausgegangenen Jahres behandlungsbedürftige Arrhythmien (höhergradige Blockierungen, supraoder ventrikuläre Tachykardien) aufgetreten. Daraus lässt sich schliessen, dass der plötzliche Todesfall bei operierten GUCH-Patienten vor allem diejenigen mit Herzinsuffizienz, pulmonaler Hypertonie und vorbestehenden komplexen Arrhythmien trifft.

In beiden Reviews wurde nicht spezifisch untersucht, ob die Todesfälle im Zusammenhang mit Sport aufgetreten waren. Lediglich die Zusammenfassung von Garson und McNamara hält fest, dass in 28% aller Todesfälle mit Fallot-Tetralogie und 50% aller Todesfälle bei kompletter Transposition der grossen Gefässe eine körperliche Belastung vorausgegangen war [14]. Literatur aus der heutigen Zeit über das Risiko des plötzlichen Herztodes bei GUCH-Patienten im Zusammenhang mit Sport fehlt [16]. Eine aktuelle Umfrage unter den GUCH-Kardiologen der Universitätsspitäler Basel, Bern und Zürich, inklusive deren Erfahrungen an den GUCH-Kliniken des Royal Brompton und der Great Ormond Street in London sowie des Toronto Congenital Cardiac Centers, hat keinen einzigen Fall eines plötzlichen Herztodes während sportlicher Aktivitäten hervorgebracht (persönliche Mitteilungen M. Greutmann, M. Schwerzmann, D. Tobler, K. Wust mann). Die Umfrage lässt darauf schliessen, dass das Risiko eines plötzlichen Herztodes beim Sport für GUCH-Patienten sehr klein ist, und kein Argument gegen sportliche Betätigung darstellt, sofern die Patienten adäquat beraten und abgeklärt sind.

Ratschläge bezüglich körperlicher Belastung und Sport bei GUCH-Patienten

Auch wenn bis anhin kaum untersucht ist, wie weit eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch Freizeitoder Leistungssport die Prognose und Morbidität von GUCH-Patienten verbessert, macht es doch Sinn, GUCH-Patienten zu regelmässiger körperlicher Aktivität zu ermuntern [17]. Bei bereits sportlich aktiven GUCH-Patienten gilt es, die Art der körperlichen Aktivität in Bezug auf den Herzfehler zu hinterfragen und die Patienten zu beraten. Es ist nicht sinnvoll, dass ein Erwachsener mit einem rechten Ventrikel als Systemventrikel (z.B. bei kongenital korrigierter Transposition der grossen Gefässe) sich dem Gewichtheben widmet, oder ein Jugendlicher mit bikuspider Aortenklappe und deutlich dilatierter Aorta ascendens sich auf 2. Liga-Niveau als Fussball-Torhüter dem Risiko von Zusammenstössen und thorakaler Dezelerationstraumata aussetzt. Keines dieser beiden Szenarien ist Fiktion.

Beratungen und weitere Abklärungen im Hinblick auf sportliche Aktivitäten hängen davon ab, ob Patienten bereits einen Sport ausüben oder wir sie zur Aufnahme einer regelmässigen körperlichen Aktivität motivieren. Ferner ist wichtig, ob sie Freizeitoder kompetitiven Sport ausüben wollen. Die Grenzen diesbezüglich sind fliessend. So kann der GUCH-Jogger leicht den Ehrgeiz entwickeln, am Greifensee-Lauf eine respektable Zeit zu erreichen und das Prinzip der symptomlimitierten Belastung vernachlässigen. Leitplanken zur Beratung bieten europäische [18] und amerikanische [19] Guidelines. Grundsätzlich gilt, dass bei GUCH-Patienten eine symptomlimitierte kör perliche Belastung vorwiegend in Ausdauersportarten empfehlenswert ist. Die Unterscheidung zwischen Ausdauersport (vorwiegend isotonische oder dynamische Belastung) und Kraftsport (vorwiegend isometrische oder statische Belastung) ist wichtig. Die statische Belastung führt zu einer Zunahme des systemischen Widerstandes, erhöht den Wandstress des Systemventrikels und kann im ungünstigen Falle bei limitierter Koronarperfusion mit subendokardialer Ischämie einhergehen. Ausdauer-Sportarten benötigen primär eine Steigerung des Herzminutenvolumens, haben jedoch einen stabilen oder leicht abnehmenden Systemwiderstand zur Folge. In aller Regel ist dies für Patienten mit angeborenem Herzfehler hämodynamisch besser zu bewältigen. Jede Sportart beinhaltet sowohl isotonische als auch isometrische Belastungen. Die europäischen und amerikanischen Guidelines enthalten Tabellen, in denen der relative Anteil der jeweiligen Belastungsart für eine gegebene Sportart schematisch aufgeführt sind [18,19]. Weitere wichtige allgemeine Grundsätze werden in Tabelle 2 aufgelistet. Tabelle 3 liefert eine Herzfehler-unspezifische Übersicht über die klinischen Voraussetzungen, die für das Ausüben von kompetitivem Sport nötig sind.

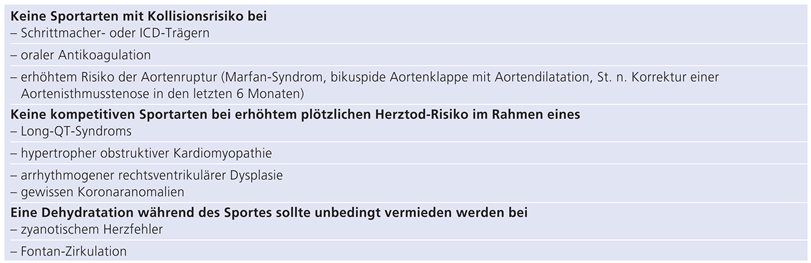

Tabelle 2.

Grundsätze bei Sport mit angeborenem Herzfehler.

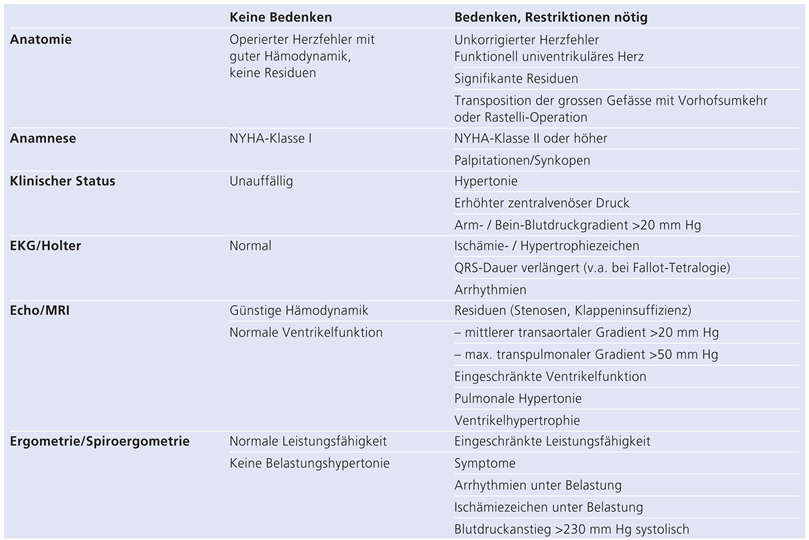

Tabelle 3.

Qualifikation für kompetitiven Sport bei GUCH-Patienten (adaptiert nach [18]).

Medizinische Abklärungen, die über Anamnese und klinischen Status hinausgehen sind angebracht bei GUCH-Patienten, die neu kompetitiven Sport ausüben wollen oder das Ausmass ihrer sportlichen Betätigung deutlich steigern möchten. Dazu gehören insbesondere ein Belastungstest, gegebenenfalls auch eine Bildgebung oder Rhythmusmonitoring. Je nach Herzfehler müssen weitere, läsionsspezifische, Aspekte mitberücksichtigt werden. Die erwähnten Guidelines bieten diesbezüglich weitere Informationen, wobei die europäischen Richtlinien weniger Zurückhaltung empfehlen als die amerikanischen [18,19]. Abklärungen bezüglich Belastbarkeit und Sporttauglichkeit bei GUCH-Patienten bedürfen von Fall zu Fall der Zusammenarbeit zwischen GUCH-Kardiologen und Kardiologen mit Erfahrung in Rehabilitation und Sport bei Herzpatienten. GUCH-Kardiologen haben das nötige vertiefte Wissen über die Langzeitfolgen des Herzfehlers sowie der durchgeführten Operationen und Eingriffe, sind aber in der Regel weniger erfahren in den Aspekten des Trainings und Sportes.

Kardiale Rehabilitation bei GUCH-Patienten

Unter der Federführung der GUCH-Sprechstunde des Universitätsspitals Basel ist in der Schweiz eine multizentrische Studie angelaufen, in der untersucht wird, ob ein 12-wöchiges Training im Rahmen einer ambulanten kardialen Rehabilitation die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität bei GUCH-Patienten verbessert. Eingeschlossen werden GUCH-Patienten mit einer Leistungsfähigkeit von <85% des Sollwertes, sesshaftem Lebensstil (weniger als 3×30 Minuten körperliche Bewegung pro Tag) und einem komplexen, operierten Herzfehler. Ausschlusskriterien sind eine Herzoperation oder anderweitige Intervention innerhalb der letzten 12 Monate, NYHA-Klasse IV, schwere Ausflusstrakt-Obstruktion, instabile Angina pectoris und ventrikuläre Tachyarrhythmien. Die Studienteilnehmer werden in eine Interventionsgruppe oder eine Kontrollgruppe 1:1 randomisiert. Als Endpunkte dienen unter anderem die Lebensqualität, peak-VO2 und die BNP-Werte 12 Monate nach Studieneinschluss.

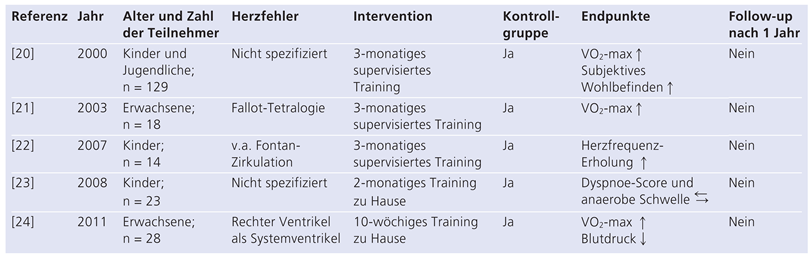

Tabelle 4 listet bereits die bis anhin bekannte Datenlage auf [20,21,22,23,24]. Es wird ersichtlich, dass die Mehrheit der bereits durchgeführten Studien auf Kinder beschränkt waren und sich durch eher kleine Fallzahlen und unterschiedliche Endpunkte auszeichneten. Keiner dieser Studien hat bis anhin untersucht, ob durch ein strukturiertes Training nebst der kurzfristigen Leistungssteigerung auch ein langfristiger Effekt erreicht werden kann. Aufgrund ihres Studiendesigns ist die Schweizer Studie diesbezüglich wegweisend und wird den Stellenwert regelmässiger körperlicher Aktivität bei GUCH-Patienten wohl abschliessend darstellen.

Tabelle 4.

Kardiale Rehabilitation bei angeborenem Herzfehler.

Based on a lecture at the annual meeting of the Swiss Society of Cardiology, Swiss Society of Sports Medicine, Swiss Society of Paediatric Cardiology, Swiss Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery and the Swiss Society of Hypertension; June 8–10, 2011.

Funding/Potential Competing Interests

Frau Dr. Kerstin Khattab is supported by a grant of the foundation «Propter Homines», Lichtenstein.

References

- Shaun White. 8 August 2011. Available online: http://en.wikipedia.org/wiki/Shaun_White (accessed on 16 August 2011).

- Lillehei, C.W.; Cohen, M.; Warden, H.E.; Read, R.C.; Aust, J.B.; Dewall, R.A.; et al. Direct vision intracardiac surgical correction of the tetralogy of Fallot, pentalogy of Fallot, and pulmonary atresia defects; report of first ten cases. Ann Surg. 1955, 142, 418–442. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Marelli, A.J.; Mackie, A.S.; Ionescu-Ittu, R.; Rahme, E.; Pilote, L. Congenital heart disease in the general population: Changing prevalence and age distribution. Circulation. 2007, 115, 163–172. [Google Scholar] [CrossRef]

- Oyen, N.; Poulsen, G.; Boyd, H.A.; Wohlfahrt, J.; Jensen, P.K.; Melbye, M. National time trends in congenital heart defects, Denmark, 1977–2005. Am Heart J. 2009, 157, 467–473.e1. [Google Scholar] [CrossRef]

- Moons, P.; Bovijn, L.; Budts, W.; Belmans, A.; Gewillig, M. Temporal trends in survival to adulthood among patients born with congenital heart disease from 1970 to 1992 in Belgium. Circulation. 2010, 122, 2264–2272. [Google Scholar] [CrossRef]

- Engelfriet, P.; Boersma, E.; Oechslin, E.; Tijssen, J.; Gatzoulis, M.A.; Thilen, U.; et al. The spectrum of adult congenital heart disease in Europe: Morbidity and mortality in a 5 year follow-up period: The Euro Heart Survey on adult congenital heart disease. Eur Heart J. 2005, 26, 2325–2333. [Google Scholar] [CrossRef]

- Diller, G.P.; Dimopoulos, K.; Okonko, D.; Uebing, A.; Broberg, C.S.; Babu-Narayan, S.; et al. Heart rate response during exercise predicts survival in adults with congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2006, 48, 1250–1256. [Google Scholar] [CrossRef]

- Diller, G.-P.; Dimopoulos, K.; Okonko, D.; Li, W.; Babu-Narayan, S.V.; Broberg, C.S.; et al. Exercise Intolerance in Adult Congenital Heart Disease: Comparative Severity, Correlates, and Prognostic Implication. Circulation. 2005, 112, 828–835. [Google Scholar] [CrossRef]

- Dimopoulos, K.; Okonko, D.O.; Diller, G.P.; Broberg, C.S.; Salukhe, T.V.; BabuNarayan, S.V.; et al. Abnormal ventilatory response to exercise in adults with congenital heart disease relates to cyanosis and predicts survival. Circulation. 2006, 113, 2796–2802. [Google Scholar] [CrossRef]

- Diller, G.P.; Giardini, A.; Dimopoulos, K.; Gargiulo, G.; Muller, J.; Derrick, G.; et al. Predictors of morbidity and mortality in contemporary Fontan patients: Results from a multicenter study including cardiopulmonary exercise testing in 321 patients. Eur Heart J. 2010, 31, 3073–3083. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Gratz, A.; Hess, J.; Hager, A. Self-estimated physical functioning poorly predicts actual exercise capacity in adolescents and adults with congenital heart disease. Eur Heart J. 2009, 30, 497–504. [Google Scholar] [CrossRef]

- Swan, L.; Hillis, W.S. Exercise prescription in adults with congenital heart disease: A long way to go. Heart. 2000, 83, 685–687. [Google Scholar] [CrossRef]

- Liberthson, R.R. Sudden death from cardiac causes in children and young adults. N Engl J Med. 1996, 334, 1039–1044. [Google Scholar] [CrossRef]

- Garson, A.; McNamara, D.G. Sudden death in a pedatric cardiology population, 1958 to 1983: Relation to prior arrhythmias. J Am Coll Cardiol. 1985, 5, 134–137B. [Google Scholar] [CrossRef]

- Lambert, E.C.; Menon, V.A.; Wagner, H.R.; Vlad, P. Sudden unexpected death from cardiovascular disease in children. A cooperative international study. Am J Cardiol. 1974, 34, 89–96. [Google Scholar] [CrossRef]

- Liberthson, R.R. Arrhythmias in the athlete with congenital heart disease: Guidelines for participation. Annu Rev Med. 1999, 50, 441–452. [Google Scholar] [CrossRef]

- Sable, C.; Foster, E.; Uzark, K.; Bjornsen, K.; Canobbio, M.M.; Connolly, H.M.; et al. Best practices in managing transition to adulthood for adolescents with congenital heart disease: The transition process and medical and psychosocial issues: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2011, 123, 1454–1485. [Google Scholar] [CrossRef]

- Hirth, A.; Reybrouck, T.; Bjarnason-Wehrens, B.; Lawrenz, W.; Hoffmann, A. Recommendations for participation in competitive and leisure sports in patients with congenital heart disease: A consensus document. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006, 13, 293–299. [Google Scholar]

- Maron, B.J.; Zipes, D.P. Introduction: Eligibility recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities-general considerations. J Am Coll Cardiol. 2005, 45, 1318–1321. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Fredriksen, P.M.; Kahrs, N.; Blaasvaer, S.; Sigurdsen, E.; Gundersen, O.; Roeksund, O.; et al. Effect of physical training in children and adolescents with congenital heart disease. Cardiol Young. 2000, 10, 107–114. [Google Scholar] [CrossRef]

- Therrien, J.; Fredriksen, P.; Walker, M.; Granton, J.; Reid, G.J.; Webb, G. A pilot study of exercise training in adult patients with repaired tetralogy of Fallot. Can J Cardiol. 2003, 19, 685–689. [Google Scholar]

- Singh, T.P.; Curran, T.J.; Rhodes, J. Cardiac rehabilitation improves heart rate recovery following peak exercise in children with repaired congenital heart disease. Pediatr Cardiol. 2007, 28, 276–279. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Amiard, V.; Jullien, H.; Nassif, D.; Bach, V.; Maingourd, Y.; Ahmaidi, S. Effects of home-based training at dyspnea threshold in children surgically repaired for congenital heart disease. Congenit Heart Dis. 2008, 3, 191–199. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Winter, M.M.; van der Bom, T.; de Vries, L.C.; Balducci, A.; Bouma, B.J.; Pieper, P.G.; et al. Exercise training improves exercise capacity in adult patients with a systemic right ventricle: A randomized clinical trial. Eur Heart J. 2011; (Epub ahead of print). [Google Scholar]

© 2012 by the author. Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0.