Fallbeschreibung

Eine 71-jährige Patientin stellte sich vor wegen ausgeprägter Anstrengungsdyspnoe NHYA III, Palpitationen, Hitzeintoleranz, nächtlichem Schwitzen, Müdigkeit und Einschränkung der Leistungsfähigkeit im Alltag seit einer Woche. Bei der Patientin bestand seit Jahren eine Hypertonie, welche mit einem Angiotensin-II-Blocker, einem Hydrochlorothiazid und einem Kalziumantagonisten gut eingestellt war. Erwähnenswert aus der persönlichen Anamnese war eine subtotale Strumektomie 1981 im Rahmen eines Morbus Basedow. Im September 2006 erneut eine subklinische Hyperthyreose bei Rezidiv-Struma nodosa und Nachweis der Autoimmun-thyreopathie mittels Szintigraphie.

In der klinischen Untersuchung betrug der Blutdruck 150/85 mm Hg, die Herzfrequenz 106/min. Die Herz- und Lungenauskultation war unauffällig. Es bestanden keine Ödeme, jedoch eine diskrete Halsvenenstauung. Die Muskeleigenreflexe waren symmetrisch und sehr lebhaft. Die Sauerstoffsättigung betrug 97% unter Raumluft.

Das Ruhe-EKG war unauffällig bei einer Herzfrequenz von 100/min. Im Labor zeigte sich eine normochrome, normozytäre Anämie mit einem Hämoglobin von 10.7 g/dL (Norm 11.7–14.0) und einem normalen Differentialblutbild. Das CRP war 34 mg/L (Norm < 5), die BSR 42 mm/h. Die restlichen Routinechemieparameter inklusive Serumferritin waren normal.

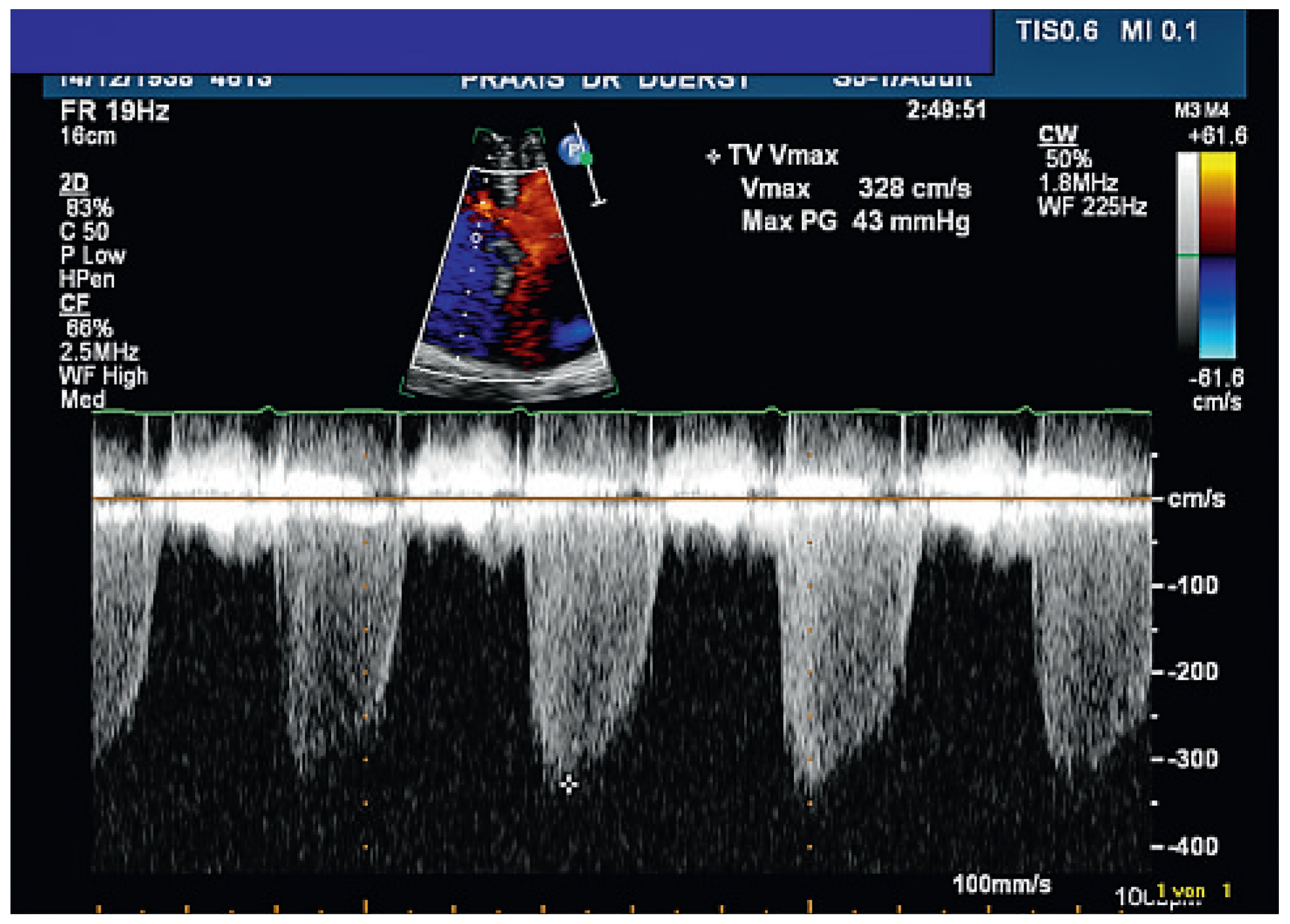

In der Echokardiographie stellte sich ein normal grosser, gut kontrahierender linker Ventrikel mit einer systolischen Auswurffraktion (EF) von 73%, keine diastolische Dysfunktion (E:e’ < 10) dar. Die Vorhöfe und der rechte Ventrikel waren normal, ebenso die Klappen. Als einzigen pathologischen Befund trat bei einer leichten Trikuspidalinsuffizienz und einer leicht dilatierten Vena cava inferior mit verminderter Atemvariabilität ein pulmonal-arterieller systolischer Druck (PASP) von 53 mm Hg in Erscheinung (

Abbildung 1). Im Farbdoppler zeigte sich zusätzlich noch eine minimale Pulmonalklappeninsuffizienz.

Bei einer neu aufgetretenen pulmonalen Hypertonie, einer Herzfrequenz von 100–110/min während der gesamten Echokardiographie und erhöhten D-Dimeren im Serum, vermuteten wir Lungenembolien.

Die Patientin wurde umgehend hospitalisiert, wobei differenzialdiagnostisch eine Hyperthyreose aufgrund der Symptome und der Anstrengungsdyspnoe erwogen wurde. Die peripheren Schilddrüsenwerte waren deutlich erhöht: das fT4 betrug 89.7 pmol/L (Norm 11.5–22.7), das fT3 >30,8 pmol/l (Norm 3.5–6.5). Das TSH war mit 0.005 mU/L (Norm 0.35–5.5) stark supprimiert. Klinisch fand man eine minimale weiche indolente Struma und lebhafte Reflexe. An weiteren spezifischen Symptomen ein Gewichtsverlust von 2 kg und eine Muskelschwäche, leichte Reizbarkeit und eine Schlafstörung. Eine Diarrhoe, ein Haarausfall und Augensymptome waren nicht vorhanden. Die Abklärungen der Schilddrüse ergab mit positiven TSH-RezeptorAntikörpern (TRAK) die Diagnose einer floriden Immunthyreopathie Morbus Basedow in einer Rezidivstruma diffusa et multinodosa.

Zum definitiven Ausschluss einer Lungenembolie wurde auf die Lungenperfusionsszintigraphie zurückgegriffen, um die Kontrastmittelexposition für eine Spiral-CT-Untersuchung zu umgehen. Die Lungenszintigraphie ergab eine tiefe Wahrscheinlichkeit für Lungenembolien. Die Patientin wurde vor einer definitiven Schilddrüsensanierung mit Carbimazol (Neo-Mercazol

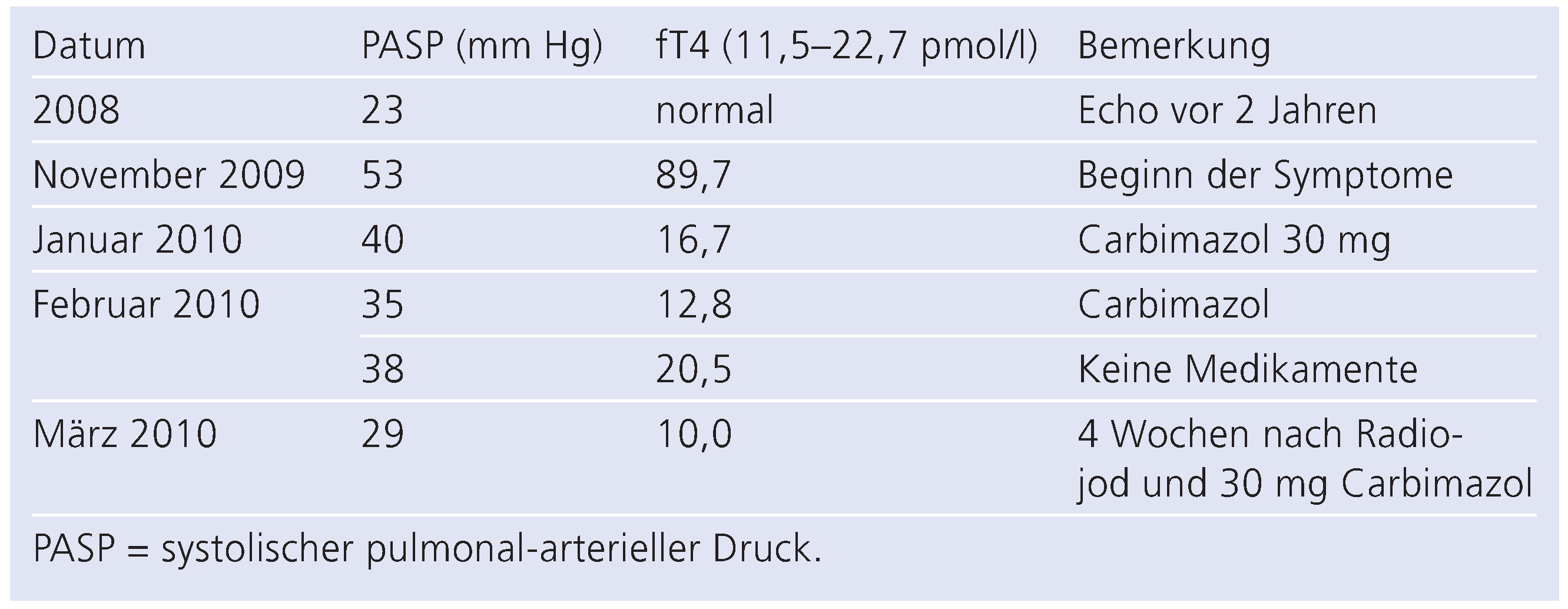

®) anbehandelt und sicherheitshalber wegen der primären Verdachtsdiagnose von Lungenembolien und den fehlenden sicheren Kenntnissen der aktuellen Diagnose für 4 Monate oral antikoaguliert. Nach 9 Wochen betrug der PASP systolisch 40 mm Hg bei einem fT4 von 16.7 pmol/L; nach weiteren 4 Wochen 35 mm Hg bei einem fT4 von 12.8 pmol/L. Bei der Patientin wurde Ende Februar 2010 eine ambulante Radiojodtherapie mit 400 MBq 131-I (Ausnahmebewilligung BAG) durchgeführt. Bei einem kurzen Unterbruch von Carbimazol kam es zu einer erneuten kurzen klinischen Hyperthyreose mit Dyspnoe und nochmaligem Anstieg des PASP auf 38 mm Hg. Im weiteren Verlauf bis Ende März 2010 Normalisierung von Klinik, PASP und fT4 (10 pmol/L) und fT3 bei noch stark supprimiertem TSH von 0.004 mU/L (Norm 0.35–5.5). Der erhöhte PASP normalisierte sich somit innert 4 Monate auf 29 mm Hg bei einem bekannten Vorwert aus dem Jahre 2008 von 23 mm Hg bei damals normalem fT4 und TSH (

Tabelle 1). Es wird sicher noch Wochen gehen, bis auch das TSH im Normbereich liegt. Das Hämoglobin stieg im Verlauf wieder auf 12.7 g/dL, BSR und CRP normalisierten sich wieder. Subjektiv fühlt sich die Patientin wieder wohl und leistungsfähig ohne Ruhe- und Anstrengungsdyspnoe. Die aktuelle Carbimazol-Dosis von 3 × 10 mg wird angepasst.

Kommentar

Bei einer Hyperthyreose kommt es zu einer Verminderung des systemischen vaskulären Widerstandes, einer Erhöhung der Herzfrequenz in Ruhe, einem Anstieg der systolischen EF und des Herzminutenvolumens von 50–300%, einer leichten Erhöhung des Blutvolumens und einer Verminderung der isovolumetrischen Relaxationszeit. Ein Vorhofflimmern wird in 5–15% beobachtet, selten kommt es bei vorbestehender Herzschädigung auch zu einer Herzinsuffizienz [

1]

1. Kommt es aber auch zu einer pulmonalen Hypertonie?

Eine pulmonale Hypertonie hat verschiedene Ursachen. Nach der Einteilung der WHO findet man bei der pulmonalarteriellen Hypertonie als seltene Ursache die Hyperthyreose.

Verschiedene, meist kleinere Fallserien weisen in der Literatur auf diese Ätiologie hin. So haben Thurnheer et al. bereits im Jahre 1997 vier Fälle publiziert [

2]. Auch in einer spanischen Arbeit aus dem Jahre 2005 mit 39 hyperthyreoten Patienten betrug der mittlere pulmonal arterielle systolische Druck 38 ± 12 mm Hg (PASP) bei einer Spanne von 17–64 mm Hg. Bei 16 Fällen fand sich ein PASP von ≥35 mm Hg. Nach Korrektur der Hyperthyreose waren die Werte ähnlich wie im Kontrollkollektiv [

3].

In einer weiteren Publikation im Jahre 2005 wurden 3 neue Fälle und 15 bisher publizierte Fälle aus 11 Publikationen tabellarisch zusammengestellt. Das Durchschnittsalter betrug 49 Jahre; 13 Frauen und 5 Männer; der PASP systolisch war vor der Therapie 56 mm Hg, nach der Therapie 32 mm Hg. In 10 von 14 Fällen (71%) konnten Auto-Antikörper wie in unserem Fall nachgewiesen werden [

4]. Zusammenfassend sind es somit typischerweise Frauen im mittleren Alter mit einer moderaten pulmonalen Hypertonie und einer Hyperthyreose im Rahmen einer Immunthyreopathie.

Eine wenig zitierte französische Arbeit aus dem Jahre 1974 aus Lyon mit 16 Patienten mit einer Hyperthyreose beschreibt die Befunde der invasiven Untersuchung beider Ventrikel in Ruhe und Belastung. Dabei wurden die Vermehrung des Herzminutenvolumens und die Verminderung der Widerstände im grossen Kreislauf bestätigt. Zusätzlich ergaben sich nachfolgende Befunde:

Eine Anämie verstärkt die meisten hämodynamischen Störungen der Hyperthyreose. Eine Hypertonie oder ein Vorhofflimmern schwächen den hyperkinetischen Effekt ab. Unter Belastung steigen das Herzminutenvolumen und seine Komponenten gleich wie bei Gesunden, welche unter gleichen Bedingungen untersucht wurden. Der Lungenkapillardruck und die enddiastolischen Druckwerte des linken Ventrikels, welche bei einer Hyperthyreose ohne Anämie, Hypertonie und Vorhofflimmern normal sind, können vor allem unter Belastung auf pathologische Werte ansteigen. Das Verhalten des Lungenkreislaufs, dessen Druckwerte und Widerstände erhöht sind, steht im Gegensatz zu den normalen Druckwerten und niedrigen Widerständen im grossen Kreislauf bei Patienten mit einer Hyperthyreose ohne zusätzliche Erkrankungen. Unter Belastung stieg der mPAP auf 34,5 mm Hg. Somit besteht tatsächlich eine aktive pulmonal-arterielle Hypertonie, indem der pulmonal-vaskuläre Widerstand und der pulmonale Gradient

PAP–PCP im Vergleich zu den Kontrollen signifikant erhöht waren [

5].

In einer noch grösseren Zusammenstellung findet man bei 75 Patienten mit einer Hyperthyreose in 35 Fällen (47%) eine pulmonale Hypertonie mit einem PAP systolisch von mindestens 35 mm Hg. Bei 25 Fällen war der Füllungsdruck normal auf Grund der beiden diastolischen Funktionsparameter E:e’ bei erhöhtem «cardiac output» und vermindertem vaskulärem Widerstand. In 10 Fällen war der Füllungsdruck erhöht. Diese 10 Fälle wurden als pulmonal-venöse Hypertonie klassifiziert. Die Patienten hatten keine Symptome und die erhöhten Druckwerte im kleinen Kreislauf waren mit der erfolgreichen thyreostatischen Therapie reversibel [

6]. Als Mechanismus werden das hohe Herzminutenvolumen bei der Hyperthyreose und eine zusätzliche Endothelschädigung diskutiert, ebenso ein erhöhter Metabolismus von intrinsischen pulmonalen vasodilatierenden Substanzen und ein Autoimmun-Phänomen [

7]. Selten wird in der Literatur auch eine vorübergehende Rechtsherzinsuffizienz im Zusammenhang mit einer Hyperthyreose und der Behandlung bedingten reversiblen pulmonal-arteriellen Hypertonie beschrieben [

7,

8,

9].

Auch in unserer Fallbeschreibung war der Druck innerhalb von 4 Monaten wieder im Normbereich. Die Werte des PASP verliefen parallel zum fT4.

Eine Anstrengungsdyspnoe besteht bei bis zu 80% der Fälle einer Hyperthyreose und ist nicht selten das erste klinische Symptom [

10,

11]. Die Pathogenese der Dyspnoe ist komplex. Neben der pulmonal-arteriellen Hypertonie, einer höheren Ventilation unter Belastung, einer Schwäche der Atemmuskeln und einer eingeschränkten körperlichen Leistungsfähigkeit konnte insbesondere ein erhöhter inspiratorischer Drive und Chemosensitivität nachgewiesen werden [

11,

12].

Zusammenfassend muss also bei einer Ruhe- und Anstrengungsdyspnoe ungeklärter Ätiologie neben einer Anämie immer auch an eine Hyperthyreose gedacht werden. Echokardiographisch findet man häufig eine leichte bis mittelschwere pulmonal-arterielle Hypertonie.