«Ärzte […] sind nicht mehr als Hauptakteure staatlicher Gesundheitsfürsorge gefragt, sondern werden als abhängige Mitwirkende im grossen wirtschaftlichen Verteilspiel eingesetzt.» Paul U. Unschuld 2005 [1] Ist der Arzt in der Medizin zum Fremdling geworden, wie es Paul U. Unschuld, der Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin an der Ludwig-MaximilianUniversität in München, vermutet? Die sich ausweitende Entmündigung des Arztes, Unschuld nennt es

Deprofessionalisierung, lässt sich in der Tat nicht verkennen: Was einst als freie Entscheidung des Arztes vom Patient erwartet und vom Staat einem Freiberufler zugestanden wurde, wird heute durch Facharzttitel, Fä-higkeitszeugnisse, Guidelines [

2], ethische Richtlinien entsprechend legitimierter Institute, Krankenkassenauflagen [

3], gesetzliche Verordnungen und in der Folge einer wuchernden Administration mehr und mehr eingeengt. Was es zu untersuchen und verordnen gilt, kann der heutige Arzt kaum noch frei entscheiden, will er sich nicht mit den zahllosen nichtärztlichen Entscheidungsträgern, die heute des Gesundheitswesen bestimmen, anlegen—kurz, er wird vom selbstständigen Gestalter zum gelenkten Vollstrecker einer gesamtgesellschaftlich verordneten Medizin.

Das Bild des Arztes

Ist

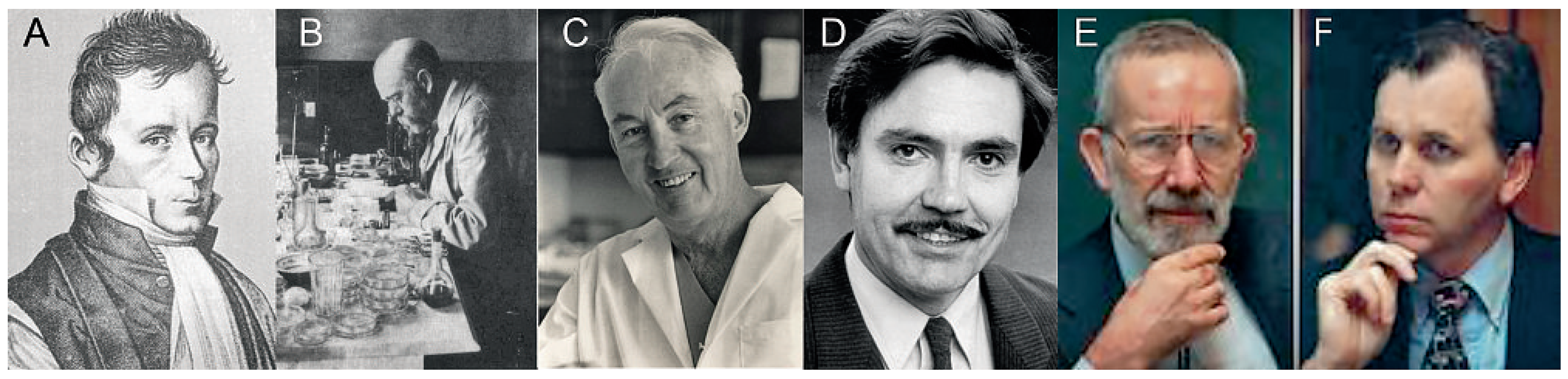

das das Bild, das wir heute von uns haben müssen und wenn ja, wie ist es dazu gekommen? Nach beschwerlichen Anfängen als Bäder und Scherer erarbeitete sich der Ärztestand im 18. Jahrhundert durch die Erfolge der naturwissenschaftlichen Medizin die Glaubwürdigkeit, die ihn zu einer Stütze der modernen Gesellschaft machen sollte. Durch die Erfolge der Chirurgie, aber auch der Hygiene, Impfungen und spä-ter der medikamentösen Therapie im 19. und 20. Jahrhundert, wurden vorab bedeutende Ärzte zu den Helden der Zeit, zu den heute geschmähten Göttern in Weiss. Grosse Ärzte wie Edward Jenner, Rudolf Virchow, Louis Pasteur, Robert Koch, Hermann von Helmholtz und später Willem Einthoven, Alexander Fleming, Jonas Salk und Andreas Grüntzig (Abb.1) machten Entdeckungen, die die Medizin zu einer wissenschaftlich begründeten und beeindruckend wirksamen Heilkunst werden liessen. Zunehmend konnte ärztliches Handeln durch unbestreitbare Erfolge überzeugen—und das war das Entscheidende. Nicht die Falsifikation als solche, wie Sir Karl Popper meinte [

4], macht den Unterschied von Wissen und Glauben aus, vielmehr ist es die Überzeugungskraft der praktischen Folgen einer Theorie. Wieso glauben wir an Bakterien? Weil Antibiotika die Infektionskrankheiten besiegen. Wieso überzeugt uns die Vorstellung der Ischämie als Todesursache? Weil die Eröffnung eines Herzkranzgefässes Leben rettet.

Abbildung 1.

Berühmte Ärzte, die mit ihren Entdeckungen die Medizin bewegten: (A) René Laenec (1781–1826); (B) Robert Koch (1843–1910), der Entdecker der Tuberkulose- und Milzbranderreger; (C) Norman Shumway (1923–2006), der die Herztransplantation entwickelte; (D) Andreas R. Grüntzig (1939–1985), der Erfinder der Ballondilatation von Gefässen; (E) Robin Warren (*1937) und (F) Barry Marschall (*1951),die Entdecker von Helicobacter pylori und Nobelpreisträger 2005.

Abbildung 1.

Berühmte Ärzte, die mit ihren Entdeckungen die Medizin bewegten: (A) René Laenec (1781–1826); (B) Robert Koch (1843–1910), der Entdecker der Tuberkulose- und Milzbranderreger; (C) Norman Shumway (1923–2006), der die Herztransplantation entwickelte; (D) Andreas R. Grüntzig (1939–1985), der Erfinder der Ballondilatation von Gefässen; (E) Robin Warren (*1937) und (F) Barry Marschall (*1951),die Entdecker von Helicobacter pylori und Nobelpreisträger 2005.

Selbsterschaffenes

Die Ärzte—und dies ist entscheidend—schufen vor Zeiten selbst das Wissen, das ihr Handwerk bestimmte. Entsprechend war der Unterschied zwischen Ärzten in der Praxis und an Instituten und Kliniken geringer als heute. Als Robert Koch kurz nach seinem Examen 1872 zum Physikus des Kreises Bromst mit Praxis in Wollstein ernannt wurde, widmete er sich neben seiner ärztlichen Tätigkeit seiner Neigung folgend der Erforschung des Milzbrandes, der das Vieh der Bauern der Gegend regelmässig befiel und an welchem auch seine Patienten erkrankten. Vier Jahre spä-ter beschrieb er die Sporen des Milzbranderregers (Abb. 1) [

5]—die Forschung speiste sich aus Erfahrungen der täglichen Arbeit am Patienten. Selbstverständlich bestimmten die Schöpfer des Wissens selbst die praktische Verwendung des neu Entdeckten. So auch René Laenec (Abb. 1), als er 1816 erstmals aus Ekel vor seinen verschwitzten Tuberkulosepatienten mit einer Papierrolle die Lungen abzuhören begann und bemerkte, wie ohrnah und deutlich die Lungengeräusche seiner Patienten zu hören waren—das Stethoskop, das er in der Folge entwickelte, benutzen wir noch heute [

6].

Andreas Grüntzig schliesslich war es vielleicht als Letztem in Zürich vergönnt, ohne den Ratschluss eines ethischen Komitees und ohne Unterstützung durch den Schweizerischen Nationalfond—dessen Rat der Weisen sein Ansinnen zunächst ablehnte –, einen heroischen Ersteingriff zu machen, der die Medizin verä-ndern sollte [

7]. Das mündliche Einverständnis des ersten Patienten Adolf Bachmann und seine Zuversicht, dass sein Arzt sein Wohl im Auge hatte, waren damals genug [

8].

Zunehmende Beengung

Können wir solches für uns heute noch in Anspruch nehmen? Natürlich entscheiden auch heute noch Ärzte über Bedeutendes, doch sind wir zunehmend fremdbestimmt. Was uns therapeutisch zur Verfügung steht, haben vorgängig die SwissMedic, die Eidgenössische Leistungskommission oder das entsprechende Bundesamt und zuletzt die Krankenkassen festgelegt. In ihren Entscheidungen haben sie sich in der Regel auf internationale Guidelines bedeutender Gesellschaften, auf Systematic Reviews selbsternannter Experten, Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, auf das National Institute of Clinical Excellence des Vereinigten Königreichs oder ihr Bauchgefühl (gemeinhin common sense genannt) gestützt. Was vergütet wird, muss erst von der Eidgenössischen Leistungskommission bewilligt und zuletzt von den Krankenkassen anerkannt werden, bevor der praktisch tätige Arzt eine Vergütung erwarten kann—der Preis ärztlichen Handelns wurde bestimmend.

Ob wir mit dem Verfügbaren auch das Richtige tun, bestimmen heute nicht unser Wissen und Gewissen, vielmehr

Guidelines Committees, Vereine für

Outcomes Research und das Bundesamt für Gesundheit, das hilflos und ohne Mittel ärztliche Qualität zu bestimmen sucht [

9]. Selbst die Politik fühlt sich heute berufen, das Richtige in der Medizin zu verkünden: Wenn CVP-Präsident Darbellay vollmundig erklärt, seine Partei stehe nur für sinnvolle Medizin ein [

10], fragt man vergeblich nach seiner Legitimation. Weder er noch seine rührigen Mitstreiterinnen, die ihn an der Pressemitteilung begleiteten, haben wohl je an einem Krankenbett gestanden. Dieser kleine Unterschied hindert die wackeren um mediale Aufmerksamkeit besorgten Politiker aber keinesfalls daran, entschieden mitzureden.

In der Forschung hat die Regulierung nicht weniger um sich gegriffen. War einst der gesunde Menschverstand leitend, gehören heute ganze Antragsordner zum Alltag jeden Forschers—Kafka hätte seine helle Freude gehabt. Was dem erfahrenen Hundehalter nicht erspart bleibt, muss heute auch ein bekannter Forscher über sich ergehen lassen: Kurse und Zertifizierung sind derzeit wichtiger als ein Leistungsausweis und Talent. Der Zeitverlust ist das eine, die Behinderung der Innovation das zweite. In der Regel muss man heute Monate rechnen, bis man mit der Arbeit beginnen kann. Kleine Anpassungen des Forschungsplans brauchen eine weitere Runde, der «

quick and dirty look», mit dem jede kreative Arbeit beginnt, ist heute ausgeschlossen. In der Schweiz, einem Land, in welchem besondere Strenge herrscht, lassen sich gewisse Projekte nicht mehr umsetzen; nicht nur Grüntzig hätte heute seine Mühe, auch einfache klinische Fragen lassen sich nicht ohne weiteres untersuchen, aber als Mulitzenter-Studie im

New England Journal of Medicine publizieren [

11]. Ob all diese Regulierungen irgendeinem Patienten etwas nützen oder nicht, vielmehr den Juristen, Politikern und Gesetzgebern ein Arbeitsfeld verschaffen, sei dahingestellt—die zukünftige Medizin behindern sie allemal. Zuviel Ethik kann durchaus auch unethisch sein.

Die goldenen Zeiten

Trotz aller Klagen geniessen auch heute Ärzte noch Anerkennung, zumal von den Patienten, die sie behandeln. Als Stand aber—von Standesberuf wagen wir kaum noch zu reden—haben die Mediziner erschreckend an Bedeutung eingebüsst. Als erstes bekamen die Hausärzte den Geist der Moderne zu spüren. Zunächst noch war alles anders: Als der Vater des Schreibenden eine Praxis im Kreis 6 der Stadt Zürich eröffnete, war der Arzt noch jemand, den man—wie einst in Yonville Dr Charles Bovary, den umtriebigen Apotheker Homais und den Lehrer des Dorfes [

12]—beachtete. Selbst der Sohn, zu jenem Zeitpunkt ohne jede eigene Leistung, spürte die Anerkennung, die dem Vertreter der Heilkunst entgegengebracht wurde. Und dies mit Recht: Nicht nur war der Hausarzt jederzeit für seine Patienten da, er durfte und konnte auch noch die meisten Probleme selber lösen. Gewiss, die Möglichkeiten waren beschränkter. Doch ein beherzter Hausarzt konnte noch vieles selber richten. Von Laboruntersuchungen über Röntgenbilder bis zum Einstellen und Gipsen von Knochenbrüchen, Schwangerschaftskontrollen und Geburten sowie chirurgischen Eingriffen kleinerer Art lag alles in seinen Händen—und dies verschaffte ihm die Anerkennung, von der er lebte.

Auch das Einkommen war im Quervergleich durchaus angemessen. Die damals tätigen Ärzte mussten nicht den Vergleich mit den astronomischen Gehältern der heutigen Banker und Manager bestehen. Kurz, die Stellung des Hausarztes war gut, ja beneidenswert. Was er tat, hielt er für richtig, bei seinen Entscheidungen war er seinem Gewissen verpflichtet, und das war nicht das Wenigste. Die Patienten jedenfalls schätzen seine strenge Art, seine Sicherheit im Handeln und seinen unbeschränkten Einsatz für ihr Wohl—und gönnten es ihm durch unbeschränkte Anerkennung.

Den Chefärzten ging es nicht schlechter: Sie standen an der Spitze der Gesellschaft und erhielten für ihren unermüdlichen Einsatz die Anerkennung, die sie suchten. Gewiss, nicht alle Vertreter dieser Klasse waren einfache Gemüter, doch stand man ihnen Kompetenz und Können zu. Auch wusste man noch, dass es Persönlichkeiten und nicht Institutionen sind, die die Medizin bewegen. Die Götter in Weiss wurden nicht missgünstig beäugt, sie waren vielmehr Vorbilder für den Nachwuchs und die Gesellschaft.

Modern times

Heute scheint vieles anders: Der ärztliche Handlungsspielraum erhielt beengende Schranken. Zunächst mit Recht—was sich für eine Wissenschaft hält, kann nur eine Wahrheit zulassen [

13]. Die Evidenz-basierte Medizin, wie sie sich in den 1970er Jahren ausbildete [

14], wollte sicherstellen, dass Evidenz, somit überprüftes Wissen, die Grundlage ärztlichen Handelns bilde und nicht Glauben und Meinungen [

15]. Mit dem Fortschritt der Medizin liess sich solches Wissen kaum mehr in der eigenen Praxis gewinnen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse mussten vermehrt in molekularen Labors, dann durch Epidemiologen in grossen Kohorten, durch Trialists in klinischen Versuchen, schliesslich auch in Metaanalysen und «

systematic reviews» erhoben werden. Gewiss, die eigene Erfahrung blieb ein wichtiger Prüfstein, doch anders als zu Robert Kochs Zeiten wurde der praktische Arzt zum Leser des Wissens, das andere schufen; ja, die klinische Erfahrung, obwohl im Alltag unabdingbar, wurde zunehmend auf die unterste Stufe der medizinischen Evidenz verwiesen (Abb. 2).

Die das Wissen schufen und weiterhin erschaffen, sind in zunehmendem Masse der Praxis entfremdet: Trialists, die kaum mehr Patienten sehen, Epidemiologen mit statistischem Sachverstand, aber ohne klinischen Bezug, Molekularbiologen und Genetiker, die akribisch Mäuse behandeln, haben heute das Sagen. Die Nobelpreisträger der letzten 20 Jahre sind, mit Ausnahme von Ferid Murad und wenigen anderen, Grundlagenforscher und nicht praktisch tätige Ärzte [

16].

Gewiss, es gibt Ausnahmen, Ärzte, die durch eine jahrelange Weiterbildung Forschung und Klinik zusammenzuhalten verstehen und dies in beachtenswerten Fällen auch erfolgreich tun. Doch diese ClinicalInvestigators, obgleich eigentlich ein wirklicher Bedarf, werden zum Nachteil der ärztlichen Kunst immer mehr zu Ausnahmen, die die Regel bestätigen.

Abbildung 2.

Stufen Evidenz-basierter Medizin (aus [

2]: Lüscher TF, Abetel G. Guidelines: Evidenz als Dreh- und Angelpunkt. Schweizerische Ärztezeitung. 2009;90:1691–95. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung.

Abbildung 2.

Stufen Evidenz-basierter Medizin (aus [

2]: Lüscher TF, Abetel G. Guidelines: Evidenz als Dreh- und Angelpunkt. Schweizerische Ärztezeitung. 2009;90:1691–95. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung.

Ein Tummelfeld für alle

Medizin betreibt heute ein jeder: Gesundheit ist zum Auftrag aller geworden. Hoteliers sorgen sich um unsere Wellness und Entspannung von Stress, Personal Trainers erhalten die Fitness für unsere alten Tage, Masseure und Physiotherapeuten kurieren unseren verspannten Körper, Apotheker messen den Blutdruck und verschreiben Over-The-Counter, Diätassistentinnen sorgen für die rechte Ernährung und Psychologen behandeln Lebenskrisen und Alltagsprobleme. Selbst im eigenen Betreuungsteam meldet sich die Emanzipation: Schwestern, heute politisch korrekt Pflegefachkräfte genannt, beginnen, wie in den USA üblich, Hypertoniker, Herzinsuffiziente und Diabetiker zu behandeln; Forschung wird nicht nur von Medizinern, sondern auch von Paraprofessionals betrieben. Die Universität Basel weist mit Stolz ein Institut für Pflegewissenschaften aus, die European Society of Cardiology gibt gar ein European Journal of Cardiovascular Nursing heraus. Kurz: Der Arzt wird im sich ausweitenden Gesundheitsmarkt vom bewunderten Kämpfer zu einem unter vielen.

Erfolg als Falle

Der Erfolg der Medizin wurde uns Ärzten zur Falle: Die steigenden Kosten, die sich mit dem Fortschritt und immer beeindruckenderen Geräten und wirksameren Behandlungen ergaben, machten den uneingeschränkten Einsatz der Möglichkeiten zum Problem. Jeder Fortschritt über das bisher Erreichte hinaus wurde über die Massen teuer—und dies rief entgegen unseren Wünschen die Ökonomen, Betriebswirtschaftler und Verwalter auf den Plan. Kosten-NutzenAnalysen standen plötzlich zwischen Arzt und Patient und erschwerten in unerwartetem Ausmass unser Handeln.

Früher war dies gewiss anders, man hatte selber zu bezahlen; Sozialversicherungen sind eine Erfindung der Moderne, ohne Zweifel ein Segen für die Mittellosen. Doch mit dem Sozialstaat kam auch die Kontrolle: Wenn alle gemeinsam zahlen, wollen alle mitreden—Solidarität hat ihren Preis. Mitreden will heute ein jeder, nicht nur, wenn es ums Zahlen geht. Die demokratischen Gesellschaften haben im Zuge von Jürgen Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns [

17] auch ethische Entscheidungen zur Sache wohlausgewogener Gremien erhoben. Heute gibt es keine ärztliche Ethik mehr, vielmehr sitzen in Ethikkommissionen Vertreter aller Gesellschaftsschichten wie Hausfrauen, Patientenvertreter, Juristen, professionelle Ethiker und—wenn es sich nicht vermeiden lässt—auch einige Mediziner. Für die Teilnahme am Diskurs ist nicht das eigene Wissen und Gewissen bestimmend, vielmehr die Herkunft aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen: Beamte der Bundesämter, Vertreter der Krankenkassen, Finanzchefs der Spitäler und berufsmässige Ethiker sind nun für die Gesundheit gefragt. Als Folge befindet heute die Eidgenössische Leistungskommission darüber, was zu zahlen ist, die Krankenkassen führen Statistik über den Medikamentenverbrauch [

18], die Finanzchefs der Spitäler beschränken die Grösse des Sortiments medizinischen Materials und Ethiker sagen, was rechtens ist. Dabei handelt es sich—so hören wir—durchwegs um erfahrene Experten, Leute also, die ihr Fachwissen auszuweisen vermögen und sich um die Zukunft von uns allen sorgen –, bloss an einem Krankenbett oder in einem Forschungslabor standen die meisten dieser Experten selten oder nie.

Auch die Ausdehnung des Machbaren ist nicht nur Teil des Erfolgs der modernen Medizin, vielmehr auch ihr Problem: Mit den steigenden Möglichkeiten entstanden neue Probleme und Risiken und damit der Bedarf nach Regulierung und Kontrolle. Eine Medizin, die Tote aufzuwecken versteht, schafft mehr Fragen nach ihrem Sinn als Kräuterärzte und Naturheilkundler. Wer Organe transplantiert, greift tiefer in unsere Weltsicht ein als Ärzte der Vergangenheit. Wer schliesslich überzählige Embryos schafft, Gene verändert und Stammzellen verwendet, muss sich den Fragen der Gesellschaft stellen.

Kafkaeskes

In Franz Kafkas «Schloss», geschrieben 1922, lesen wir von den erstaunlichen Erlebnissen des wackeren Landvermessers K., der spätabends, und erschöpft von der langen Reise, im verschneiten Dorf am Fusse des in Nebel gehüllten Schlossbergs eintraf, um seine neue Stelle anzutreten. Im Wirtshaus will er eine erste Unterkunft erlangen [

19]. Der späte Gast muss aber bald erkennen, dass er entgegen den Vereinbarungen nicht erwartet wird; nach unergiebigen Telefonaten ins Schloss muss er sich fürs Erste auf einem Strohsack zur verdienten Ruhe legen, nur um zu entdecken, dass er nicht einmal über eine Erlaubnis zum Übernachten verfügt, eine Erlaubnis, die sich auch am nächsten Tag nicht einfach einholen lässt; ja, die übermächtige und zugleich unsichtbare Schlossverwaltung lässt ihn ins Leere laufen. Entgegen den Zusagen, wurden seine Dienste nicht gebraucht, der Zugang zu seinen Vorgesetzten erweist sich als unwegsam und schwierig.

Sind wir die heutigen Helden dieser Parabel? Ja, der moderne Arzt wird von einer wuchernden Administration umrankt, dies sich wie ein metastasierendes Geschwür zwischen ihn und den Patienten stellt. Hat sich der Arzt alle erforderlichen Qualifikationen erworben, beginnt der Kampf mit dem Schloss: Wurde die Praxisbewilligung erst erkämpft (oder erkauft), wird die ärztliche Tätigkeit durch Fähigkeitsausweise und Tarife bestimmt, die nur beschränkt das Erlernte abbilden, das medizinisch Richtige wird von Ärzten, Ämtern und Kassen nicht immer gleich gesehen, ja finanzielle Rückforderungen sind die Drohungen der neuen Herrscher im System.

Den Spitalärzten geht es nicht besser: Nur noch die billigsten Spitäler werden in der Presse lobend erwähnt. Hat man früher Patienten behandelt, so betreut man heute als Chefarzt Budgets—zumindest wird dies von oben erwartet.

Kurz: In der täglich wachsenden Verwaltung finden sich Ärzte als Fremdlinge wieder [

20]: Diejenigen, die heute das Gesundheitswesen bestimmen, haben eine Hochschule für Wirtschaft besucht, einen Abschluss in Ökonomie oder Management vorzuweisen oder eine Buchhalterlehre hinter sich –, an einem Krankenbett standen sie alle nie. Das wäre an sich auch kein Problem, die zunehmende Macht der Bilanzen aber verändert die Medizin—Rentabilität scheint die Humanität zusehends zu ersetzen.

Abbildung 3.

(A) Franz Kafka (1883–1924), Schriftsteller und Verwaltungsjurist bei der Prager Arbeiter-Unfallversicherung und Autor des Romans «Das Schloss». (B) Das Schloss Neferatu, unweit des Sanatoriums, in welchem sich Kafka 1921 unmittelbar vor der Niederschrift des Romans erholte.

Abbildung 3.

(A) Franz Kafka (1883–1924), Schriftsteller und Verwaltungsjurist bei der Prager Arbeiter-Unfallversicherung und Autor des Romans «Das Schloss». (B) Das Schloss Neferatu, unweit des Sanatoriums, in welchem sich Kafka 1921 unmittelbar vor der Niederschrift des Romans erholte.

Der anhaltende Bedarf

Ist dieses Wehklagen berechtigt oder sind diese Entwicklungen Ausfluss unserer Zeit, bedauernswerte, aber unvermeidliche Entwicklungen, die es stoisch zu ertragen gilt? Gewiss, auch wir Ärzte können uns dem kulturellen Wandel nicht entziehen. Mit der Säkularisierung wurde das Diesseits und damit Gesundheit und Langlebigkeit zum Wert an sich [

21]. Der Fortschritt liess den Gesundheitsmarkt so weit wachsen, dass jeder sich darin tummeln will. Der Erfolg der Medizin machte unser Handeln nicht nur teurer, sondern auch bedeutsamer—wo viel zu erreichen ist, will man das Handeln überwachen. Entsprechend wurden Regulierungen zum Geist der Zeit. Unter amerikanischem Einfluss haben wir uns zunehmend alle Lebensbereiche verregelt, so auch Gesundheit und Medizin. Mit der Demokratisierung, ja Egalisierung der Gesellschaft wurde der herrschaftsfreie Diskurs aller zur Grundlage der Ethik unserer Zeit.

Dieser kulturelle Wandel hat entscheidend zur Deprofessionalisierung der Ärzte beigetragen. Gewiss, hat sich die Medizin zu weit entwickelt, als dass jeder Arzt nach seiner Façon behandeln könnte. Dennoch braucht es bei allen Richtlinien und Vorgaben weiterhin den «common sense». Die naturwissenschaftliche Medizin vermag in Populationen Beeindruckendes zu leisten, im Einzelfall bringt sie es nur zur Wahrscheinlichkeit; entscheiden muss daher weiterhin ein erfahrener Verantwortungsträger. Somit sind überlegte Ärzte weiterhin gefragt, bedarf es der Umsicht des Fachmanns, um zu bestimmen, ob das allgemein Gültige im vorliegenden Fall auch sinnvoll sei.

Auch die Umsetzung des Grundlagenwissens braucht weiterhin Ärzte, meist Akademiker an universitären Institutionen, welche eine Ausbildung in molekularer Medizin mit klinischer Kompetenz zu verbinden wissen—Molekularbiologen können neue Proteine entdecken, ihre Entwicklung braucht klinische Forscher. Für diese Clinical Investigators besteht immer mehr Bedarf, wollen wir die praktische Medizin nicht von der Forschung entkoppeln. Die universitäre Medizin gilt es daher auf höchstem Niveau zu erhalten, will die Schweiz sich nicht im Mittelfeld verlieren.

Was zu tun wäre

Können Ärzte der geballten Macht von Politik, Krankenkassen und Administratoren begegnen oder sind wir hilflos ausgeliefert? Die Ärzte sind vielleicht stärker als sie glauben; nicht nur aufgrund ihrer schieren Zahl—allein in der Schweiz gibt es über 20000 Mediziner –, auch aufgrund ihrer nach wie vor beachtlichen Stellung und zuletzt ganz einfach, weil man sie braucht. «Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will», reimte einst der 1843 in die liberale Schweiz geflüchtete Dichter Georg Herwegh [

22]. Das gilt auch für den ärztlichen Stand—die Schweizerische Ärztegesellschaft wäre gefordert.

Nur ein Beispiel: Wenn die NZZ am Sonntag meldet «Ärzte sahnen ab!» und sich auf den Verkauf von Medikamenten in der Praxis bezieht, müsste man nachfragen, was die Verwaltung, die Krankenkassen kosten [

23]. Man will Hausärzte, aber sie sollen nichts kosten. Nach den Labors, den Hausbesuchen will man auch die Medikamente streichen. Ähnliches gilt für Spitalärzte—man will Spitzenmedizin, aber sie soll nichts kosten. Hier und anderswo müsste man sich gemeinsam wehren, denn Medizin kann ohne selbstständig agierende Ärzte nicht leben.

Aus dem Erfolg der Medizin ergab sich eine unschöne, ja fatale Entwicklung innerhalb der Ärzteschaft: Ihre Spaltung in Schul- und Alternativmedizin, in Spital- und niedergelassene Ärzte, in Spezialisten und Generalisten, in operativ-interventionell und kontemplativ-konservativ Tätige, und nicht zuletzt in Gross- und Kleinverdiener. Die Heterogenität hat einen geschlossenen Auftritt der Ärzte verhindert. Wer mit mehreren Stimmen spricht, wird im demokratischen Diskurs nicht gehört. Wenn wir uns nicht gemeinsam wehren, werden wir zum Auslaufmodell—noch wäre es an der Zeit, dies abzuwenden.