Fallbericht

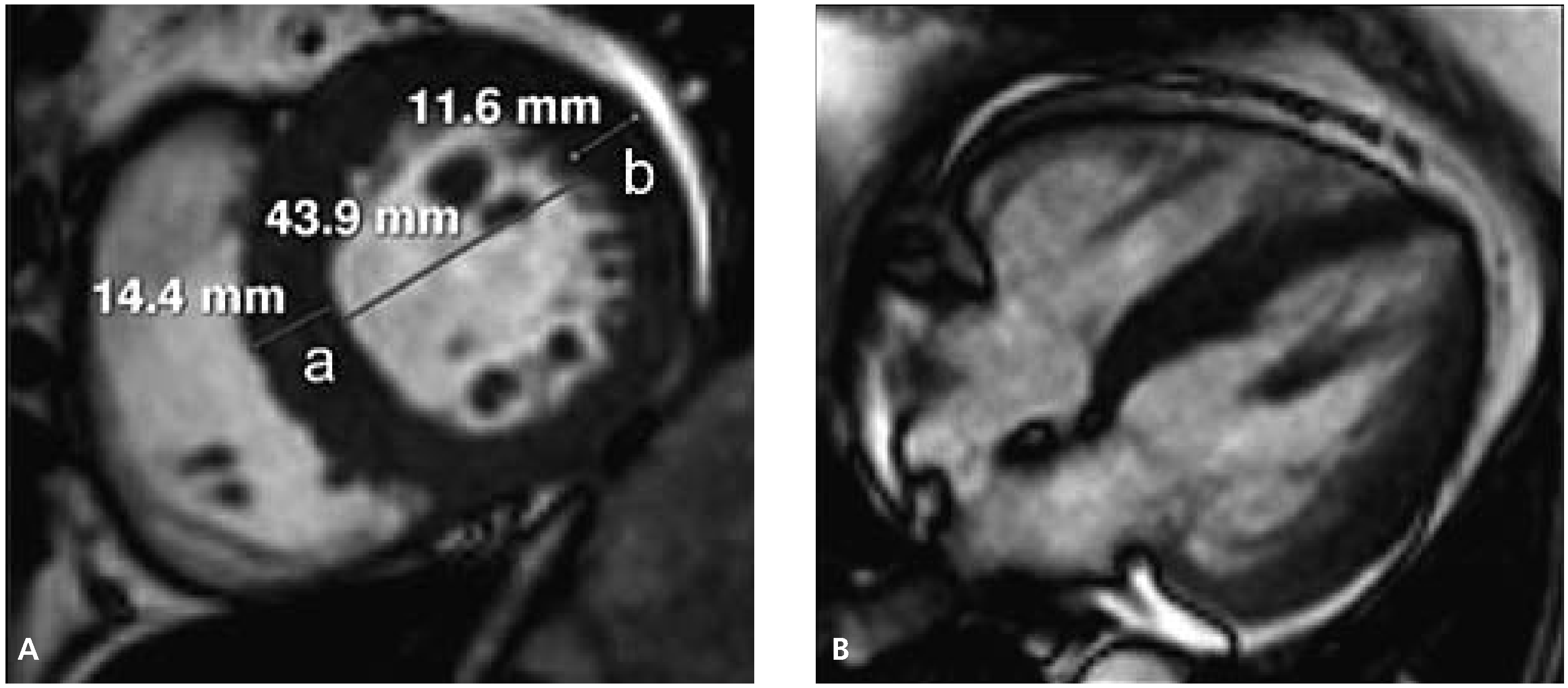

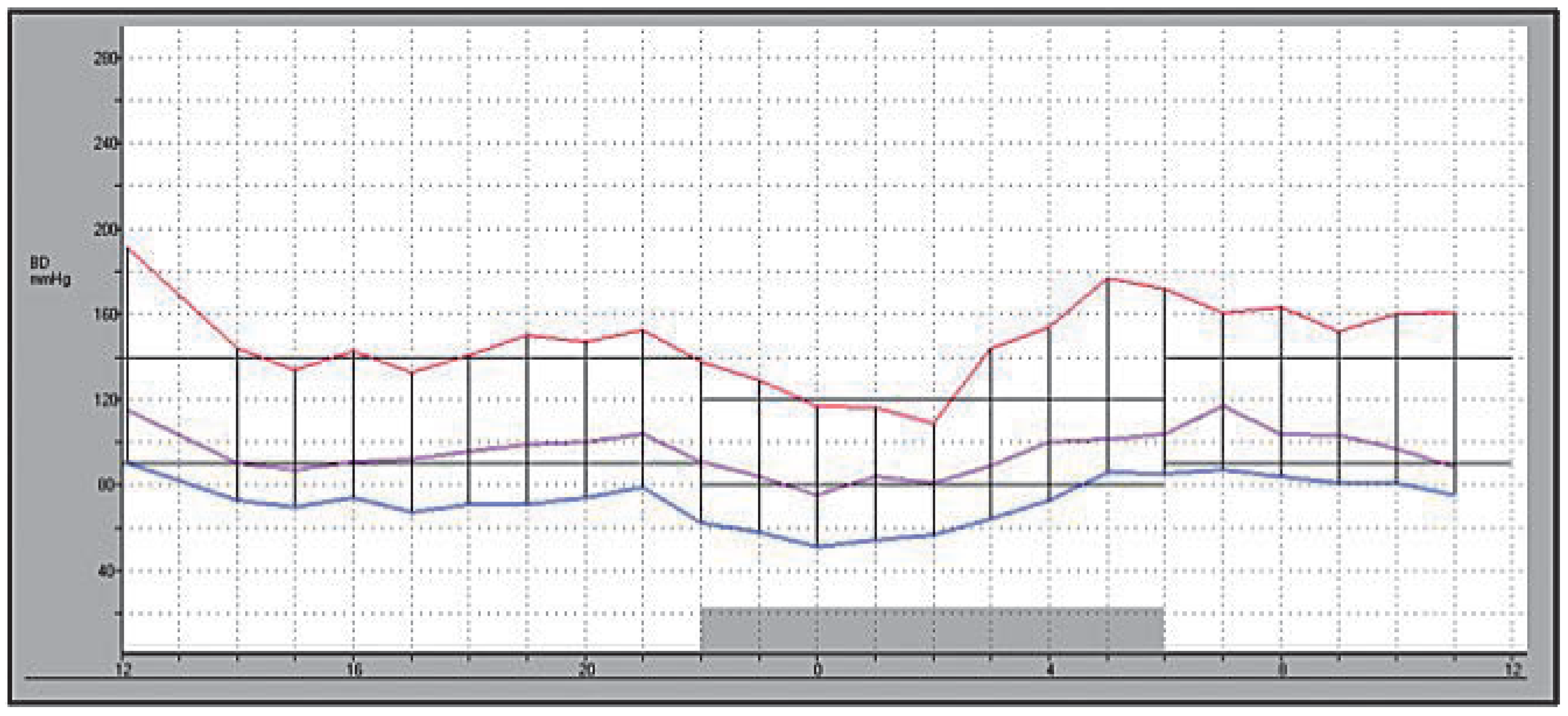

Wir berichten über eine 66-jährige Patientin mit langjähriger therapieresistenter arterieller Hypertonie. Trotz antihypertensiver Therapie mit 5 Medikamenten konnten keine befriedigenden Blutdruckwerte erzielt werden. Subjektiv berichtete die Patientin von regelmässig wiederkehrenden Kopfschmerzen. Neurologische Abklärungen erbrachten keine eindeutige Ursache. Als Äquivalent eines hypertensiven Endorganschadens zeigte sich magnetresonanztomographisch eine linksventrikuläre Hypertrophie (Abb. 1). Die während der klinischen Verlaufskontrollen gemessenen Blutdruckwerte betrugen im Durchschnitt im Sitzen 175/88 mm Hg und im Stehen 169/86 mm Hg. Die initiale Langzeitblutdruckmessung zeigte Blutduckwerte im Tagesdurchschnitt von 154/77 mm Hg bei einer mittleren Herzfrequenz von 64 pro Minute (Abb. 2).

Abbildung 1.

Herz-MRT. A Darstellung des Herzen in der kurzen Achse: a = Wanddicke des Kammerseptums (normal <11 mm); b = Dicke der Lateralwand (normal <11 mm). B Vierkammerblick des Herzens.

Abbildung 1.

Herz-MRT. A Darstellung des Herzen in der kurzen Achse: a = Wanddicke des Kammerseptums (normal <11 mm); b = Dicke der Lateralwand (normal <11 mm). B Vierkammerblick des Herzens.

Abbildung 2.

24-Stunden-Blutdruckverlauf (stündliche Durchschnittswerte) unter 5facher antihypertensiver Therapie.

Abbildung 2.

24-Stunden-Blutdruckverlauf (stündliche Durchschnittswerte) unter 5facher antihypertensiver Therapie.

Als Nebenbefund bestand bei der Patientin eine Dyslipidämie, ein Diabetes mellitus Typ 2 sowie eine Lumboischialgie.

Präinterventionell wurden allfällige primäre Ursachen einer therapieresistenten Hypertonie entsprechend den aktuellen Guidelines ausgeschlossen [

1]. Im Einzelnen betraf dies folgende Diagnosen:

- –

Phäochromozytom;

- –

primärer Hyperaldosteronismus;

- –

Cushing-Syndrom;

- –

renovaskuläre und/oder renoparenchymatöse Hypertonie;

- –

Schilddrüsenfunktionsstörung;

- –

obstruktives Schlafapnoe-Syndrom.

Vor der elektiven renalen Sympathikusdenervation erfolgte mittels Magnetresonanztomographie die Darstellung der Nierengefässe, die eine geeignete Gefässanatomie zeigte. Zur Beurteilung wurden die Kriterien der multizentrischen Studie—Symplicity HTN-2—angewandt, an der das UniversitätsSpital Zürich beteiligt ist. Optimal für den Eingriff sind hierbei jeweils eine einzeln angelegte Arteria renalis sinistra und dextra mit einer Mindestlänge (Abgang Aorta bis zur ersten Bifurkation) von 20 mm und einem Durchmesser grösser 4 mm.

Bei Spitaleintritt zur elektiven renalen Sympathikusdenervation lag der Blutdruck trotz Einnahme der verordneten Antihypertensiva bei 195/96 mm Hg. Am Tag der Intervention erfolgte nochmals die Bestimmung laborchemischer und hämatologischer Routineparameter, entsprechend dem Vorgehen vor einer elektiven Koronarangiographie.

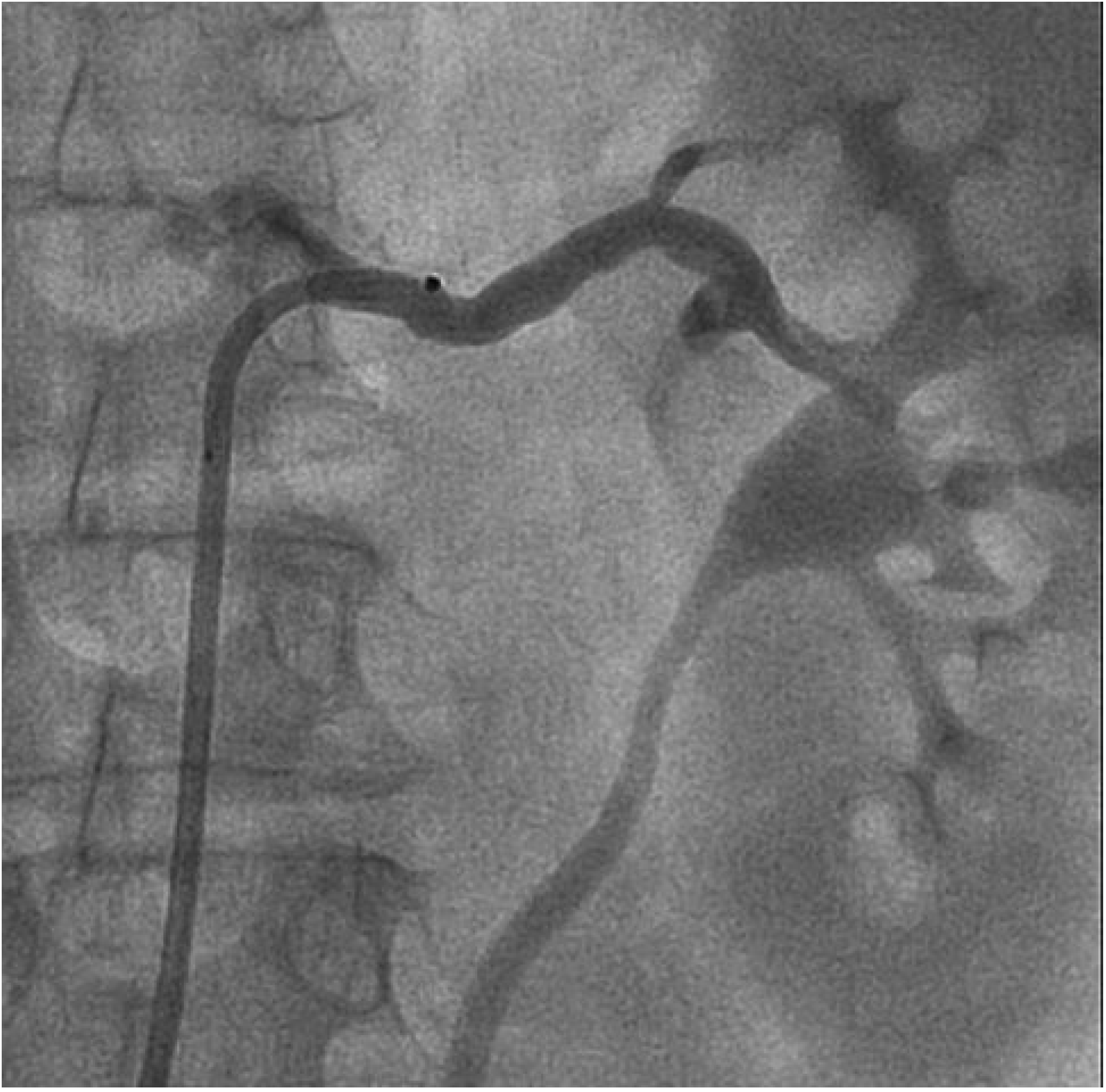

Die Durchführung der renalen Sympathikusdenervation erfolgte im standardmässig eingerichteten Herzkatheterlabor unter monoplaner Durchleuchtung. Die Vorbereitung der Patientin entsprach im Wesentlichen der einer Koronarangiographie. Nach lokaler Anästhesie der vorgesehenen Punktionsstelle erfolgte die Punktion der linken Arteria femoralis. Mittels Seldinger-Technik wurde eine 8-French-Schleuse in das Gefäss eingeführt. Anschliessend erfolgte nochmals die Darstellung der renalen Gefässanatomie (Abb. 3). Es zeigte sich entsprechend dem magnetresonanztomographischen Vorbefund eine geeignete Anatomie beider Nierenarterien. Nun wurde ein 8-French-LIMA-Führungskatheter eingebracht und die linke Nierenarterie intubiert. Über einen Führungsdraht (BMW, Abbott Laboratories, Illinois, USA) wurde in der Folge ein 5-F-Multipurpose-Katheter bis zur Bifurkation der Nierenarterie eingeführt. Nach Rückzug des Führungsdrahtes wurde über den liegenden 5-F-Katheter der Symplicity™-Ablationskatheter in der linken Nierenarterie platziert. Danach wurde der 5-F-Katheter zurückgezogen und ein Kontakt der Spitze des Ablationskatheters mit der Nierenarterienwand hergestellt (Abb. 4).

Abbildung 3.

Initiale Darstellung der rechten und linken Nierenarterie zur Überprüfung der Anatomie vor Durchführung der renalen Sympathikusdenervation.

Abbildung 3.

Initiale Darstellung der rechten und linken Nierenarterie zur Überprüfung der Anatomie vor Durchführung der renalen Sympathikusdenervation.

Abbildung 4.

Positionierung des Symplicity™-Ablationskatheters vor der ersten Ablation.

Abbildung 4.

Positionierung des Symplicity™-Ablationskatheters vor der ersten Ablation.

Vor der Radiofrequenzablation erfolgte ausserdem die Gabe von 5000 IU Heparin, wodurch eine activated clotting time (ACT) von 257 s erreicht wurde. Da bekannterweise die renale Ablation bei der Mehrzahl der Patienten als unangenehm und teilweise schmerzhaft empfunden wird, wurde zu Beginn eine Sedierung mit 2.5 mg Midazolam und eine Analgesie mit 3 mg Morphin verabreicht. Zur Vermeidung möglicher Gefässspasmen durch den Ablationsvorgang erfolgte ausserdem die intraarterielle Gabe von 0.2 mg Nitroglycerin.

Zur Bereitstellung der Hochfrequenzenergie stand ein spezieller Generator (Symplicity™-Generator, Ardian, CA, USA) zur Verfügung, der nun mit dem Ablationskatheter verbunden wurde. Im Anschluss erfolgte die schrittweise Ablation der rechten Nierenarterie an 5 verschiedenen Positionen. Hierzu wurde an in Abbildung 4 ersichtlicher Position die erste Ablation erfolgreich durchgeführt. Im Anschluss wurde der Ablationskatheter um 5 mm zurückgezogen (Abb. 5) und eine weitere Ablation durchgeführt. Die folgenden Ablationen wurden nach gleichem Muster ausgeführt. Nach erfolgreicher Ablation der linken Nierenarterie konnte angiographisch eine Dissektion oder eine relevante Stenosierung der Nierenarterie ausgeschlossen werden (Abb. 6). Nun erfolgte ebenfalls die Ablation der rechten Nierenarterie identisch den vorher beschriebenen Schritten.

Während der Intervention berichtete die Patientin jeweils zum Zeitpunkt der Ablationsvorgänge von mittel bis hochgradigen Schmerzen, was die Gabe von kumulativ 10 mg Morphin und 3.5 mg Midazolam notwendig machte. Der inguinale Verschluss erfolgte mittels eines herkömmlichen perkutanen Verschluss-Device (Angio-Seal™, St. Jude Medical, MN, USA) ohne weitere Komplikationen. Die Dauer der gesamten Intervention betrug ca. 60 Minuten.

Abbildung 5.

Rückzug des Ablationskatheters nach erfolgter erster Ablation. Beachte «Ablations-Notch» (Pfeil) in Projektion auf die erste Ablationsstelle.

Abbildung 5.

Rückzug des Ablationskatheters nach erfolgter erster Ablation. Beachte «Ablations-Notch» (Pfeil) in Projektion auf die erste Ablationsstelle.

Abbildung 6.

Abschliessende Angiographie der linken Nierenarterie nach erfolgreicher Ablation.

Abbildung 6.

Abschliessende Angiographie der linken Nierenarterie nach erfolgreicher Ablation.

Postinterventionell zeigte sich ein Blutdruck von 130/64 mm Hg (im Vergleich zum ersten invasiv gemessenen Blutdruck von 170/70 mm Hg). Dies ist aus unserer Sicht neben der periinterventionell applizierten Analgosedierung auch auf das applizierte Nitroglycerin und nicht zuletzt auf die eigentliche renale Sympathikusdenervation zurückzuführen.

Der weitere stationäre Verlauf gestaltete sich bis auf eine leichtgradige Nausea der Patientin, die durch die Gabe von Metoclopramid und Tropisetron gut kontrolliert werden konnte, unauffällig. Die Patientin konnte einen Tag nach dem Eingriff nach Hause entlassen werden.

Aufgrund der im Vergleich zum Eintrittsblutdruck vergleichsweise niedrigen Blutdruckwerte von durchschnittlich 135/65 mm Hg wurde bei Entlassung vorerst auf die Gabe des Kalziumantagonisten verzichtet. Während der folgenden Verlaufskontrollen wurde nach Absetzen von Amlodipin ein Anstieg der Blutdruckwerte auf 155/70 mm Hg dokumentiert, woraufhin die antihypertensive Medikation wieder ausgebaut wurde.

Diskussion

Die renale Sympathikusdenervation ist ein neues und vielversprechendes Verfahren zur Behandlung einer therapierefraktären arteriellen Hypertonie. Die Ergebnisse der ersten Proof-of-concept-Studie von Krum et al. [

2] sind hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit der renalen Sympathikusablation sehr vielversprechend. Auch 24 Monate nach Ablation liess sich eine nachhaltige Reduktion des Blutdrucks von durchschnittlich 33 mm Hg systolisch und 15 mm Hg diastolisch nachweisen [

3]. Nach Abschluss weiterer laufender Studien werden genauere Aussagen bezüglich der Wirksamkeit der renalen Sympathikusdenervation möglich sein. Von besonderem Interesse ist hierbei die Identifikation prädiktiver Faktoren, um diejenigen Patienten zu selektionieren, die am meisten von einer renalen Sympathikusdenervation profitieren, bzw. solche auszuschliessen, die auf diese Intervention wenig oder nicht ansprechen.

Seit August dieses Jahres kann die Methode erstmals auch ausserhalb klinischer Studien von einer begrenzten Anzahl ausgewählter Zentren, zu denen auch das UniversitätsSpital Zürich zählt, eingesetzt werden. Die in diesem Fallbericht beschriebene Patientin profitierte in vergleichbarer Weise wie die publizierten Studienpatienten von dem neuartigen Eingriff. In der Tat konnten wir akut einen Blutdruckabfall von 18/10 mm Hg beobachten. Der Langzeitverlauf wird zeigen, in welchem Masse die Patientin gut kontrollierte Blutdruckwerte aufweist. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist mit einem über Monate bis Jahre anhaltenden Blutdruckabfall zu rechnen, welcher es bei vielen Patienten erlaubt, ein oder mehrere Antihypertensiva abzusetzen.

Ein Einsatz der renalen Sympathikusdenervation bei anderen Erkrankungen als der therapieresistenten Hypertonie, wie beispielsweise bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz oder fortgeschrittener chronischer Niereninsuffizienz, bei welchen ebenfalls eine starke Aktivierung des Sympathikus vorliegt, ist denkbar. Derzeit bleibt die renale Sympathikusdenervation allerdings eine noch beschränkte Therapieoption für Patienten mit therapierefraktärer arterieller Hypertonie.