No Sports Was Churchill Right After All?

Summary

Die Anekdote über Sir Winston A. Churchill

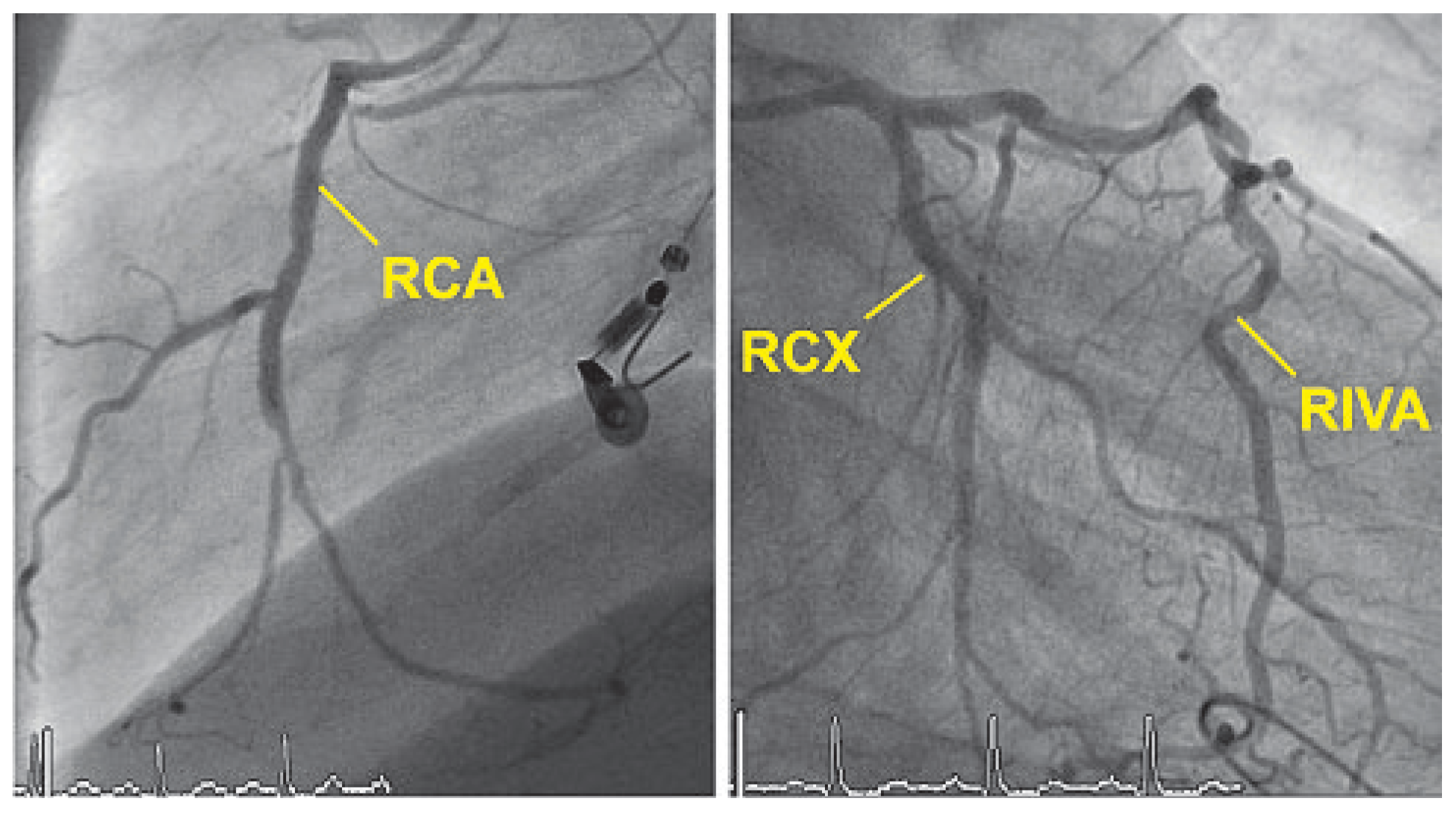

«Ein Opfer des Sports»

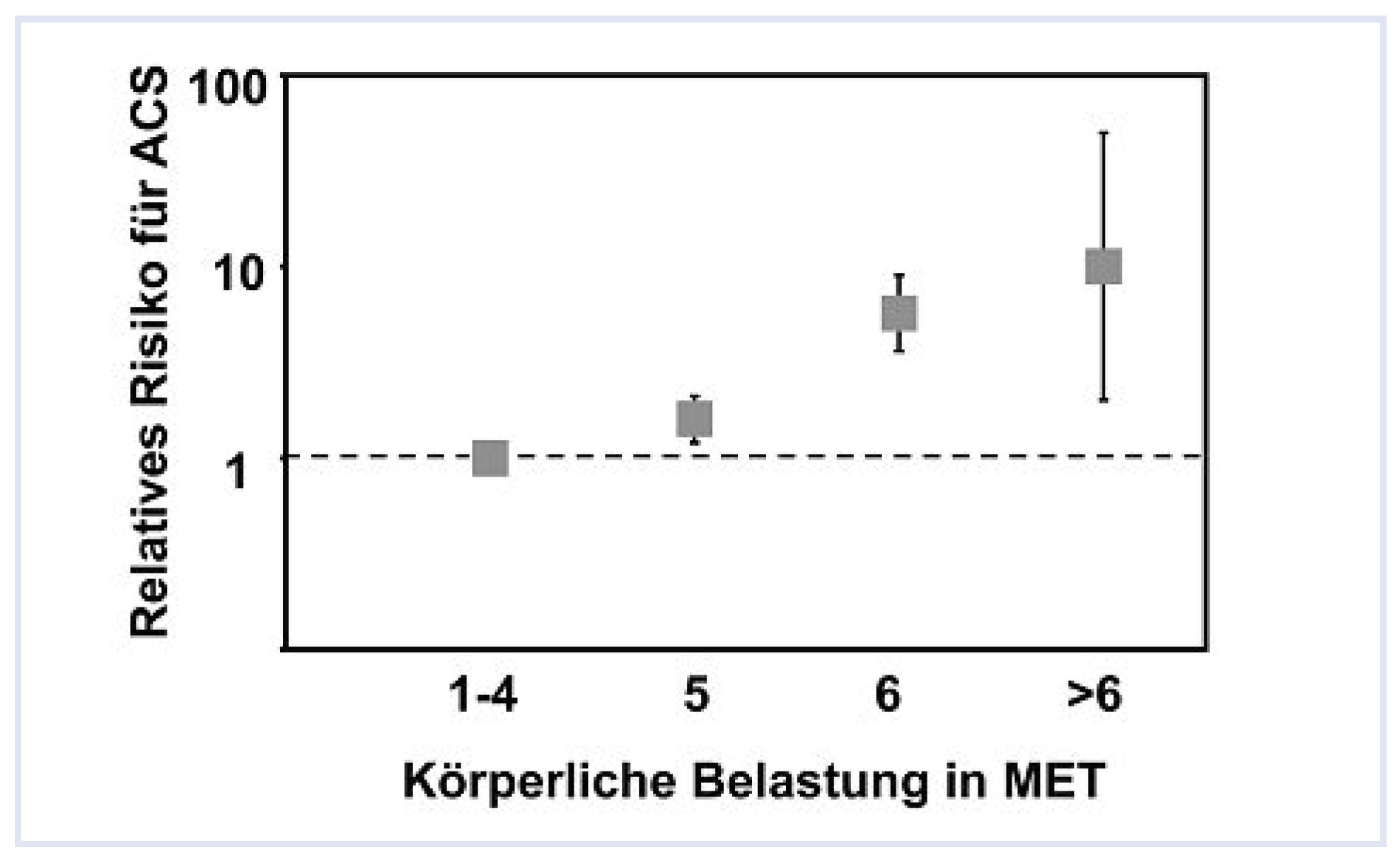

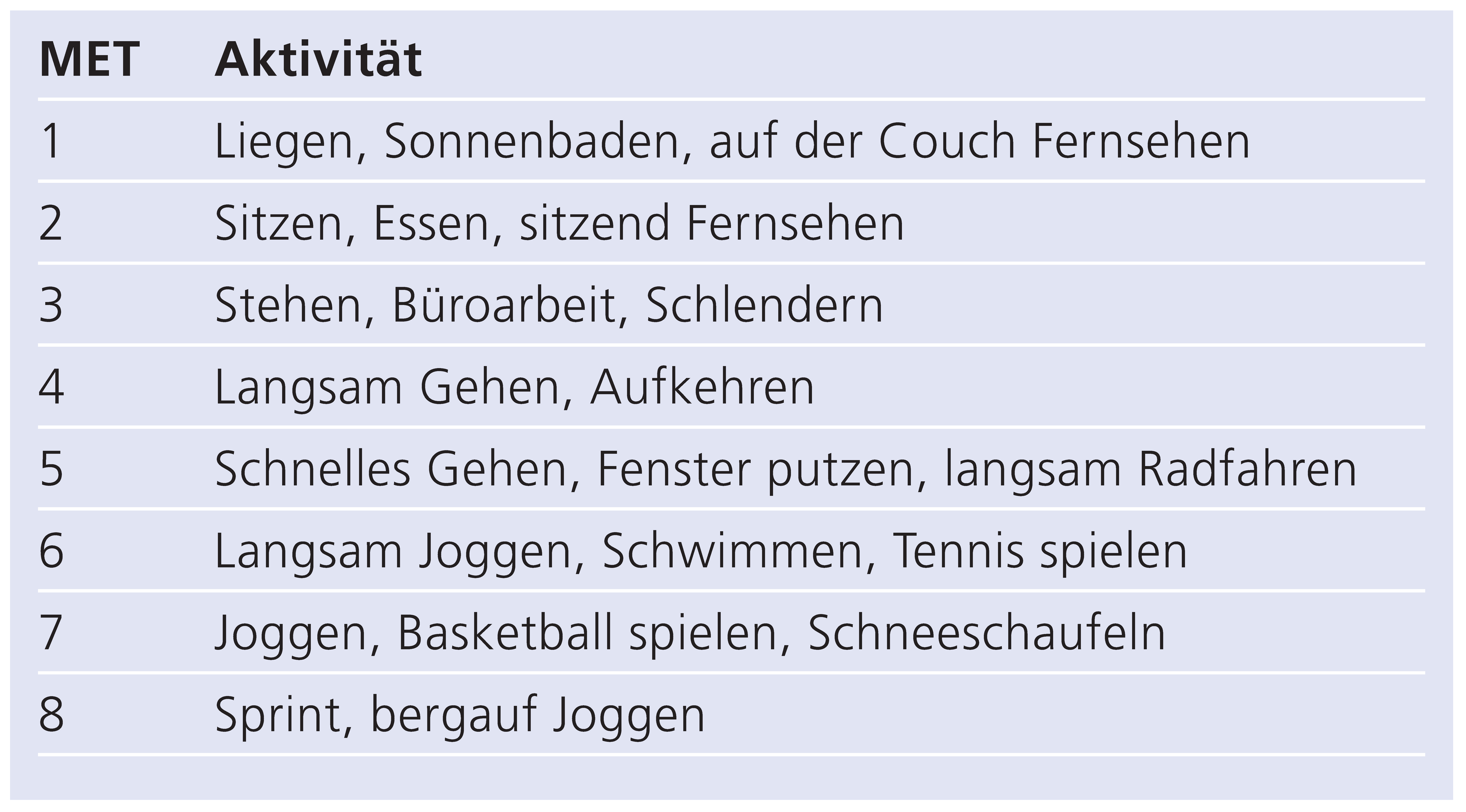

Die Beziehung zwischen körperlicher Anstrengung und dem akuten Koronarsyndrom

Die paradoxe Wirkung körperlicher Anstrengung

References

- Maclure, M. The case-crossover design: a method for studying transient effects on the risk of acute events. Am. J. Epidemiol. 1991, 133, 144–153. [Google Scholar] [CrossRef]

- Mittleman, M.A.; Maclure, M.; Tofler, G.H.; Sherwood, J.B.; Goldberg, R.J.; Muller, J.E. Triggering of acute myocardial infarction by heavy physical exertion. Protection against triggering by regular exertion. Determinants of Myocardial Infarction Onset Study Investigators. N. Engl. J. Med. 1993, 329, 1677–1683. [Google Scholar] [CrossRef]

- Willich, S.N.; Lewis, M.; Lowel, H.; Arntz, H.R.; Schubert, F.; Schroder, R. Physical exertion as a trigger of acute myocardial infarction. Triggers and Mechanisms of Myocardial Infarction Study Group. N. Engl. J. Med. 1993, 329, 1684–1690. [Google Scholar] [CrossRef]

- von Klot, S.; Mittleman, M.A.; Dockery, D.W.; Heier, M.; Meisinger, C.; Hormann, A.; et al. Intensity of physical exertion and triggering of myocardial infarction: a case-crossover study. Eur. Heart J. 2008, 29, 1881–1888. [Google Scholar] [CrossRef]

- Corrado, D.; Thiene, G.; Nava, A.; Rossi, L.; Pennelli, N. Sudden death in young competitive athletes: clinicopathologic correlations in 22 cases. Am. J. Med. 1990, 89, 588–596. [Google Scholar] [CrossRef]

- Maron, B.J.; Shirani, J.; Poliac, L.C.; Mathenge, R.; Roberts, W.C.; Mueller, F.O. Sudden death in young competitive athletes. Clinical, demographic, and pathological profiles. JAMA 1996, 276, 199–204. [Google Scholar] [CrossRef]

- Van Camp, S.P.; Bloor, C.M.; Mueller, F.O.; Cantu, R.C.; Olson, H.G. Nontraumatic sports death in high school and college athletes. Med. Sci. Sports Exerc. 1995, 27, 641–647. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Maron, B.J.; Thompson, P.D.; Ackerman, M.J.; Balady, G.; Berger, S.; Cohen, D.; et al. Recommendations and considerations related to preparticipation screening for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, PhysicalActivity, and Metabolism: endorsed by the American College of Cardiology Foundation. Circulation 2007, 115, 1643–455. [Google Scholar] [PubMed]

- Virmani, R.; Chun, P.K.; Goldstein, R.E.; Robinowitz, M.; McAllister, H.A. Acute takeoffs of the coronary arteries along the aortic wall and congenital coronary ostial valve-like ridges: association with sudden death. J. Am. Coll. Cardiol. 1984, 3, 766–771. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Edwards, K.M.; Burns, V.E.; Ring, C.; Carroll, D. Individual differences in the interleukin-6 response to maximal and submaximal exercise tasks. J. Sports Sci. 2006, 24, 855–862. [Google Scholar] [CrossRef]

- Chatzizisis, Y.S.; Coskun, A.U.; Jonas, M.; Edelman, E.R.; Feldman, C.L.; Stone, P.H. Role of endothelial shear stress in the natural history of coronary atherosclerosis and vascular remodeling: molecular, cellular, and vascular behavior. J. Am. Coll. Cardiol. 2007, 49, 2379–2393. [Google Scholar] [PubMed]

- Padilla, J.; Harris, R.A.; Rink, L.D.; Wallace, J.P. Characterization of the brachial artery shear stress following walking exercise. Vasc. Med. 2008, 13, 105–111. [Google Scholar] [CrossRef]

- Gordon, J.B.; Ganz, P.; Nabel, E.G.; Fish, R.D.; Zebede, J.; Mudge, G.H.; et al. Atherosclerosis influences the vasomotor response of epicardial coronary arteries to exercise. J. Clin. Invest. 1989, 83, 1946–1952. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Harris, R.A.; Padilla, J.; Hanlon, K.P.; Rink, L.D.; Wallace, J.P. The flow-mediated dilation response to acute exercise in overweight active and inactive men. Obesity 2008, 16, 578–584. [Google Scholar] [CrossRef]

- Li, N.; Wallen, N.H.; Hjemdahl, P. Evidence for prothrombotic effects of exercise and limited protection by aspirin. Circulation 1999, 100, 1374–1379. [Google Scholar] [CrossRef]

- Kestin, A.S.; Ellis, P.A.; Barnard, M.R.; Errichetti, A.; Rosner, B.A.; Michelson, A.D. Effect of strenuous exercise on platelet activation state and reactivity. Circulation 1993, 88, 1502–1511. [Google Scholar] [CrossRef]

- Feng, D.L.; Murillo, J.; Jadhav, P.; McKenna, C.; Gebara, O.C.; Lipinska, I.; et al. Upright posture and maximal exercise increase platelet aggregability and prostacyclin production in healthy male subjects. Br. J. Sports Med. 1999, 33, 401–404. [Google Scholar] [CrossRef]

- Adachi, H.; Sakurai, S.; Tanehata, M.; Oshima, S.; Taniguchi, K. Effect of long-term exercise training on blood viscosity during endurance exercise at an anaerobic threshold intensity. Jpn. Circ. J. 2000, 64, 848–850. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]

- Giri, S.; Thompson, P.D.; Kiernan, F.J.; Clive, J.; Fram, D.B.; Mitchel, J.F.; et al. Clinical and angiographic characteristics of exertion-related acute myocardial infarction. JAMA 1999, 282, 1731–1736. [Google Scholar] [CrossRef]

- Franklin, B.A. Cardiovascular events associated with exercise. The riskprotection paradox. J. Cardiopulm. Rehabil. 2005, 25, 189–195. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Franco, O.H.; de Laet, C.; Peeters, A.; Jonker, J.; Mackenbach, J.; Nusselder, W. Effects of physical activity on life expectancy with cardiovascular disease. Arch. Intern. Med. 2005, 165, 2355–2360. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Erbs, S.; Linke, A.; Hambrecht, R. Effects of exercise training on mortality in patients with coronary heart disease. Coron. Artery Dis. 2006, 17, 219–225. [Google Scholar] [CrossRef]

- Curfman, G.D. Is exercise beneficial—or hazardous—to your heart? N Engl J Med. 1993, 329, 1730–1731. [Google Scholar] [CrossRef]

- Anderson, K.M.; Odell, P.M.; Wilson, P.W.; Kannel, W.B. Cardiovascular disease risk profiles. Am. Heart J. 1991, 121, 293–298. [Google Scholar] [CrossRef]

- Anderson, K.M.; Wilson, P.W.; Odell, P.M.; Kannel, WB. An updated coronary risk profile. A statement for health professionals. Circulation 1991, 83, 356–362. [Google Scholar] [CrossRef]

- Albert, C.M.; Mittleman, M.A.; Chae, C.U.; Lee, I.M.; Hennekens, C.H.; Manson, J.E. Triggering of sudden death from cardiac causes by vigorous exertion. N. Engl. J. Med. 2000, 343, 1355–1361. [Google Scholar] [CrossRef]

- Yusuf, S.; Hawken, S.; Ounpuu, S.; Dans, T.; Avezum, A.; Lanas, F.; et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004, 364, 937–952. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Myers, J.; Prakash, M.; Froelicher, V.; Do, D.; Partington, S.; Atwood, J.E. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N. Engl. J. Med. 2002, 346, 793–801. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

- Manini, T.M.; Everhart, J.E.; Patel, K.V.; Schoeller, D.A.; Colbert, L.H.; Visser, M.; et al. Daily activity energy expenditure and mortality among older adults. JAMA 2006, 296, 171–179. [Google Scholar] [CrossRef]

- Hambrecht, R.; Adams, V.; Erbs, S.; Linke, A.; Krankel, N.; Shu, Y.; et al. Regular physical activity improves endothelial function in patients with coronary artery disease by increasing phosphorylation of endothelial nitric oxide synthase. Circulation 2003, 107, 3152–3158. [Google Scholar] [CrossRef]

|

© 2009 by the author. Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives 4.0.

Share and Cite

Binder, R.K.; Schmid, J.-P. No Sports Was Churchill Right After All? Cardiovasc. Med. 2009, 12, 186. https://doi.org/10.4414/cvm.2009.01433

Binder RK, Schmid J-P. No Sports Was Churchill Right After All? Cardiovascular Medicine. 2009; 12(6):186. https://doi.org/10.4414/cvm.2009.01433

Chicago/Turabian StyleBinder, Ronald K., and Jean-Paul Schmid. 2009. "No Sports Was Churchill Right After All?" Cardiovascular Medicine 12, no. 6: 186. https://doi.org/10.4414/cvm.2009.01433

APA StyleBinder, R. K., & Schmid, J.-P. (2009). No Sports Was Churchill Right After All? Cardiovascular Medicine, 12(6), 186. https://doi.org/10.4414/cvm.2009.01433