Summary

Conservative versus invasive strategy in stable angina: changing paradigms and perception

Percutaneous coronary intervention (PCI) is effective at reducing angina in patients with symptomatic coronary artery disease and at reducing mortality in patients who have acute myocardial infarction with ST-segment elevation and in those who have high-risk acute coronary syndromes without ST-segment elevation. Such success has often been extrapolated in support of more widespread use of PCI in patients with stable coronary artery disease in hopes of reducing subsequent cardiac events. In 2004, more than one million coronary stent procedures were performed in the United States, and recent registry data indicate that approximately 85% of all PCI procedures are undertaken electively in patients with stable coronary artery disease. Whereas PCI reduces the incidents of death and myocardial infarction in patients who present with acute coronary syndromes, similar benefit has not been shown in patients with stable coronary artery disease. Whether primary intervention with PCI is the treatment of choice in patients with stable angina or not is actually under debate.

(1.) Plaque-rupture and subsequent thrombosis are major causes of acute coronary syndroms. Plaque-disruption is a reflexion of inhanced inflammatory activity within the plaque. Several studies have documented that ruptured plaque and/or vulnerable plaque exist not only at the culprit lesion but also in a pan-coronary artery setting in ACS patients. Most of myocardial infarctions result from thrombosis of a lesion that by itself is not haemodynamically significant, reflecting the fact that mild/moderate lesions by far outnumber significant lesions.

(2.) Assessment of the severity of coronary lesions is a major challenge in the catheterisation laboratory. The two-dimensional representation of the arterial lesion provided by angiography is limited in distinguishing intermediate lesions that require stenting from those that simply need appropriate medicaltherapy. Intervascular ultrasound and fractional flow reserve index provide anatomic andfunctional information and are promising tools to be used in the categorisation laboratory to designate patients to the most appropriate therapy.

(3.) Due to technical progress and relatively low complication rates PTCA has been increasingly used in patients with stable angina without being a proven therapy based on solid scientific knowledge. This leads to enormous differencies in the number of coronary interventions per inhabitant between different regions and countries.

(4.) During the past years not only interventional cardiology but also medical therapy has led to improved prognosis in patients with stable coronary disease. This positive effect may be potentiated by lifestyle intervention programmes as causal therapy for arteriosclerosis.

(5.) An increasing number of prospective randomised studies and meta-analyses of such studies indicate that there is no significant advantage in regard to risk reduction with primary intervention therapy in this patients if high-risk patients are appropriately selected. Also PTCA is superior for immediate symptom relief there is no benefit with this procedures in regard to future cardiovascular events and mortality when compared with optimised medical therapy even without comprehensive lifestyle intervention.

Based on an Euro Heart Survey on ambulatory patients with recent onset stable angina a risk score has been developed to target patients with increased risk for cardiovascular complications. The development of such risk scores may become helpful to decide which treatment modality is best for specific patient groups and subgroups. However, current scientific evidence indicates that optimised medical therapy combined with lifestyle interventions is an appropriate initial strategies in most patients with stable angina of mild to moderate severity.

Zusammenfassung

Katheter-basierte Interventionen bei koronarer Herzkrankheit sind in den letzten 50 Jahren nicht nur bei akutem Koronarsyndrom, sondern insbesondere auch bei stabiler koronarer Herzkrankheit zur bevorzugten Therapie geworden. Durch die Intervention werden die meisten Patienten beschwerdefrei, und es wurde auch angenommen, dass sich damit die Prognose entscheidend verbessert. Es ist aber weiterhin unklar, ob eine initiale Strategie mittels perkutaner Koronarintervention (PTCA) kombiniert mit intensiver medikamentöser Therapie und Lebensstilintervention einer alleinigen optimierten medikamentösen Therapie und Lebensstilintervention bezüglich Reduktion des Risikos von kardiovaskulären Ereignissen überlegen ist.

Folgende Erkenntnisse haben dazu geführt, das die primär auf einer interventionellen Strategie basierte Therapie bei Patienten mit stabiler Angina pectoris zunehmend hinterfragt wird:

(1.) Die Entstehung der Arteriosklerose und vor allem das Auftreten von Komplikationen wird zunehmend aus einem neuen Blickwinkel betrachtet. Dabei steht die Erkenntnis im Vordergrund, dass die Entzündung in der Arterienwand eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und der Progression der Koronarsklerose einnimmt und dass deshalb Interventionen im Vordergrund stehen müssen, welche diese Entzündung bekämpfen. Zudem wissen wir heute, dass bei über 90% der Patienten mit einem koronaren Ereignis kardiovaskuläre Risikofaktoren vorliegen, welche die Entzündung fördern und damit sowohl die Entwicklung der Arteriosklerose als auch das Auftreten akuter Ereignisse begünstigen. Ebenfalls wissen wir, dass die grosse Mehrheit der Plaque-Rupturen nicht an hochgradigen, sondern an <70prozentigen Koronarstenosen auftritt. Nicht zuletzt sind beim akuten Koronarsyndrom immer mehrere Stellen im koronaren Gefässsystem entzündet und dem Risiko einer Plaque-Ruptur ausgesetzt, was die Identifikation einer sogenannten «culprit-lesion» vor einem akuten Ereignis schwierig macht.

(2.) Die zunehmende Anwendung des intravaskulären Ultraschalls hat gezeigt, dass die visuelle Beurteilung von Koronarstenosen anhand von Koronarographien schwierig ist und dass dabei in der Regel nur die schwersten Koronarstenosen erkannt werden. Damit muss auch der Nutzen einer Koronarintervention an einzelnen Stellen im Gefässbaum hinterfragt werden.

(3.) Technische Fortschritte und die damit erreichte Sicherheit des Vorgehens haben dazu geführt, dass Koronarinterventionen zunehmend auch unkritisch angewendet werden. Dies führt zu gewaltigen Unterschieden in den Interventionszahlen zwischen einzelnen Regionen und Ländern, ohne dass sich in den Regionen mit höherem Anteil von Koronarinterventionen die Überlebensrate der Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit nachweislich verbessert hat.

(4.) Die medizinische Therapie hat mit der Einführung neuer Medikamente und dabei insbesondere der Statine eine enorme Verbesserung der Prognose bei stabiler KHK gebracht und es konnte auch zunehmend gezeigt werde, dass Lebensstilinterventionen einen grossen Einfluss auf die Entwicklung und Progression einer Koronarsklerose haben.

(5.) Eine zunehmende Zahl von prospektiven randomisierten Studien, in welchen eine initial konservative Strategie bei Patienten mit stabiler KHK mit einem primär invasiven Vorgehen verglichen wird und auch verschiedene Metaanalysen solcher Studien zeigen bei den untersuchten Patienten zwar initial eine Verbesserung bezüglich Angina pectoris mit einem primär invasiven Vorgehen, aber keine Reduktion des Risikos weiterer kardiovaskulärer Ereignisse. Und dies, obwohl bei den meisten dieser Studien eine suboptimale konservative Strategie mit alleiniger medikamentöser Therapie ohne zusätzliche umfassende Lebensstilinterventionen durchgeführt wurde.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit, insbesondere beim Fehlen einer schweren Angina pectoris, ein initial konservatives Vorgehen mit optimaler medikamentöser Therapie kombiniert mit Lebensstilinterventionen nicht ein gleich gutes Resultat wie mit einer Koronarintervention erzielt werden kann, unddies unter Vermeidung eines zwar geringen, aber doch reellen Interventionsrisikos.

Schlüsselwörter: PTCA; stable angina; coronary heart disease; lifestyle intervention; cardiac rehabilitation.

Einleitung

Die weltweite Zunahme der koronaren Herzkrankheit (KHK) hat dazu geführt, dass sich die interventionelle Kardiologie in den letzten Jahren rasch entwickelt hat. Fortschritte in der Technik, im angewendeten Material und die zunehmende Erfahrung der interventionellen Kardiologen haben dazu beigetragen, dass die Koronarintervention zu einer sicheren und meist erfolgreichen Therapieoption für viele Patienten geworden ist. Es ist unbestritten, dass die PTCA eine effiziente Behandlung der Angina pectoris bei Patienten mit symptomatischer KHK ist und dass mit der Intervention die Mortalität bei Patienten mit akutem STEMI-Myokardinfarkt und bei Hochrisikopatienten mit akutem Koronarsyndrom ohne ST-Hebung gesenkt werden kann [

1]. In der Hoffnung, damit weitere kardiovaskuläre Ereignisse zu reduzieren, wurde die PTCA in der Folge aber auch zunehmend bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit durchgeführt. Neuere Register aus den USA zeigen, dass im Jahr 2004 von mehr als einer Million Stent-Implantationen rund 85% elektiv bei Patienten mit stabiler KHK durchgeführt wurden [

2,

3]. Und dies, obwohl ähnliche Vorteile wie beim akuten Koronarsyndrom und beim Herzinfarkt für die PTCA bei stabiler KHK nicht gezeigt werden konnten [

4,

5,

6,

7,

8]. Ein ähnlicher Trend zur zunehmenden Koronarintervention bei stabiler KHK wird auch in Europa und damit auch bei uns in der Schweiz beobachtet. So wurden im Jahr 2005 in der Schweiz 36 436 Koronarangiographien durchgeführt, wovon 16 624 kombiniert mit einer Koronarintervention. Je nach Zentrum werden, ähnlich wie in den USA, zwischen 10% (Privatspitäler) und 23% (Universitätsspitäler) als Notfallintervention bei STEMI durchgeführt [

9].

Während unbestritten ist, dass die PTCA bei stabiler KHK zur Reduktion der Angina pectoris effizient ist und sich die körperliche Leistungsfähigkeit dadurch kurzzeitig verbessert [

4,

5,

8], konnte bis jetzt kein sicherer positiver Effekt auf die Langzeitprognose und das Auftreten erneuter kardiovaskulärer Ereignisse gezeigt werden. Es muss deshalb noch einmal kritisch hinterfragt werden, was die optimale Strategie bei der Behandlung der stabilen koronaren Herzkrankheit ist und ob nicht allenfalls eine Risikostratifizierung möglich ist, die bei diesen Patienten erlaubt, das optimale therapeutische Prozedere aufgrund wissenschaftlicher Evidenz festzulegen. Dies vor allem auch deshalb, weil auch heute trotz der Fortschritte in der interventionellen Kardiologie je nach Methode und verwendetem Stent die Reinterventionsrate innerhalb von zwei Jahren immer noch zwischen 8 und 26% liegt [

10].

Pathologie der vulnerablen Plaque

Arteriosklerose ist eine multifokale immunoinflammatorische Erkrankung, welche durch Lipidablagerungen in der Arterienwand charakterisiert ist. Dabei spielen die Endothelzellen sowie Leukozyten und glatte Muskelzellen in der Intima eine zentrale Rolle in der Krankheitsentwicklung. Die Arteriosklerose an sich ist selten tödlich; es ist vielmehr die Thrombose, die sich auf eine rupturierte oder erodierte arteriosklerotische Plaque aufpfropfen kann und damit lebensbedrohliche klinische Ereignisse wie ein akutes Koronarsyndrom oder einen zerebrovaskulären Insult auslöst. Das heisst, dass zumindest die vitale Frage nicht primär die Entwicklung der Arteriosklerose an sich ist, sondern eher, warum Plaques bei einer bestimmten Person zu einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich ein Thromboseriskio zeigen und damit bedrohlich werden [

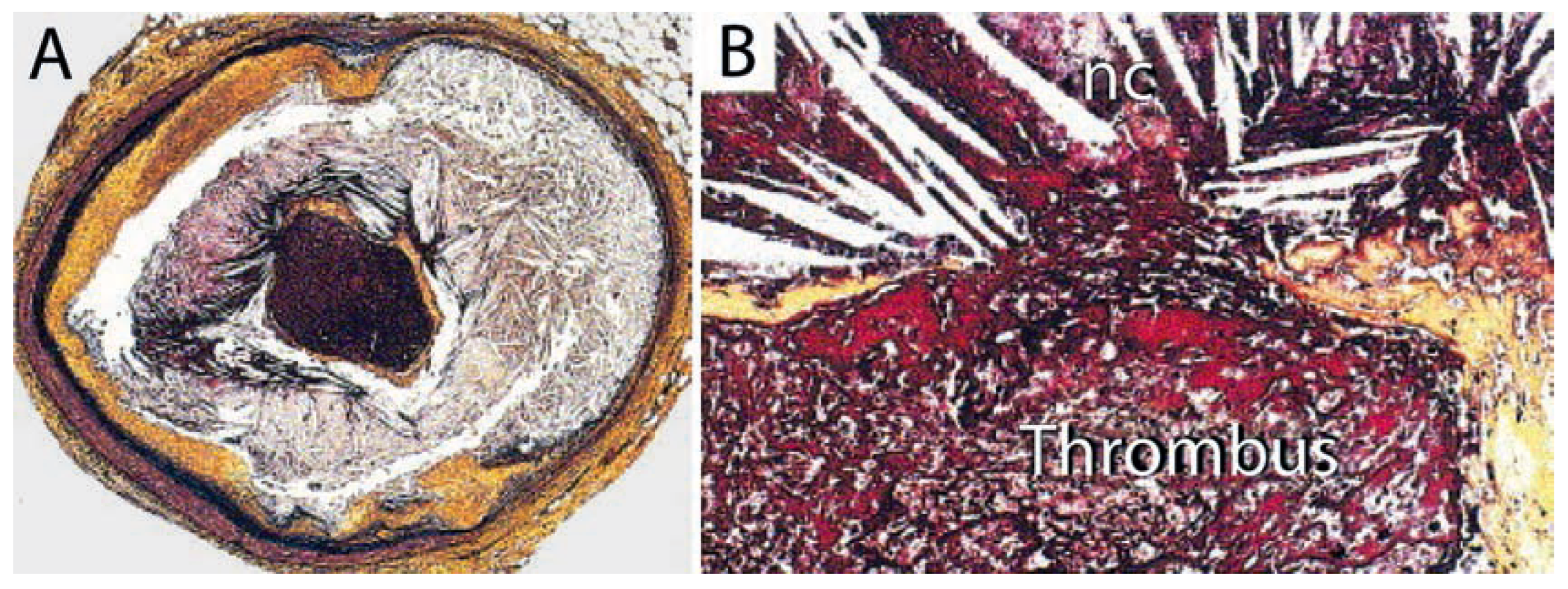

11]. Das zentrale therapeutische Problem liegt somit nicht darin, eine Einengung in den Koronararterien zu beseitigen, sondern arteriosklerotische Veränderungen zu behandeln, welche ein hohes Riskio für eine Ruptur und damit für Verlust von Myokard, Gehirnsubstanz oder sogar des Lebens in sich bergen (Abb. 1).

Abbildung 1.

Koronare Plaque-Ruptur. A Ruptur einer fibrösen Kappe. Darunter liegt nekrotisches Gewebe mit Cholesterin-Kristallen. Aufgepfropft auf die Ruptur ist ein okklusiver Thrombus (Movat Pentachrome, ×20). B Detailansicht der rupturierten Plaque; der Thrombus steht in Kontakt mit dem darunterliegenden nekrotischen Gewebe (Movat Pentachrome, ×400).

Abbildung 1.

Koronare Plaque-Ruptur. A Ruptur einer fibrösen Kappe. Darunter liegt nekrotisches Gewebe mit Cholesterin-Kristallen. Aufgepfropft auf die Ruptur ist ein okklusiver Thrombus (Movat Pentachrome, ×20). B Detailansicht der rupturierten Plaque; der Thrombus steht in Kontakt mit dem darunterliegenden nekrotischen Gewebe (Movat Pentachrome, ×400).

In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, dass rupturierte und/oder vulnerable Plaques nicht nur am Ort der für ein akutes Ereignis verantwortlichen Koronarläsion (culprit lesion), sondern an vielen verschiedenen Stellen des Koronarsystems gleichzeitig vorkommen [

12]. Der häufigste Grund für eine Koronarthrombose ist eine Plaque-Ruptur oder eine Plaque-Erosion, während kalzifizierte Knötchen eher selten sind. Als häufigste Vorstufen für eine Koronarthrombose gelten die von einer dünnen fibrösen Kappe überdeckten Atherome, welche durch einen nekrotischen Kern charakterisiert sind, in dem wenige glatte Muskelzellen, aber umso mehr Makrophagen vorkommen. Diese Form der Arteriosklerose ist am häufigsten in den proximalen und etwas weniger häufig in den mittelgrossen und kleineren Koronargefässen zu finden. Daneben gibt es Plaque-Erosionen mit einem luminalen Thrombus, der aufgepfropft ist auf eine Basis reich an Proteoglykanen und glatten Muskelzellen mit eher geringer lokaler Entzündung. Eine Plaque-Ruptur ist begleitet von einem erhöhten CRP, welches ein Marker für eine schlechte Prognose bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom ist und ein erhöhtes Risiko für weitere koronare Ereignisse anzeigt. Die entzündlichen Veränderungen sind diffus und können sowohl in vulnerablen wie auch in stabilen Plaques im gesamten Koronargefässsystem nachgewiesen werden [

13]. Zudem tritt eine Plaque-Instabilität häufig Tage oder Wochen vor dem Auftreten eines thrombotischen Koronargefässverschlusses auf [

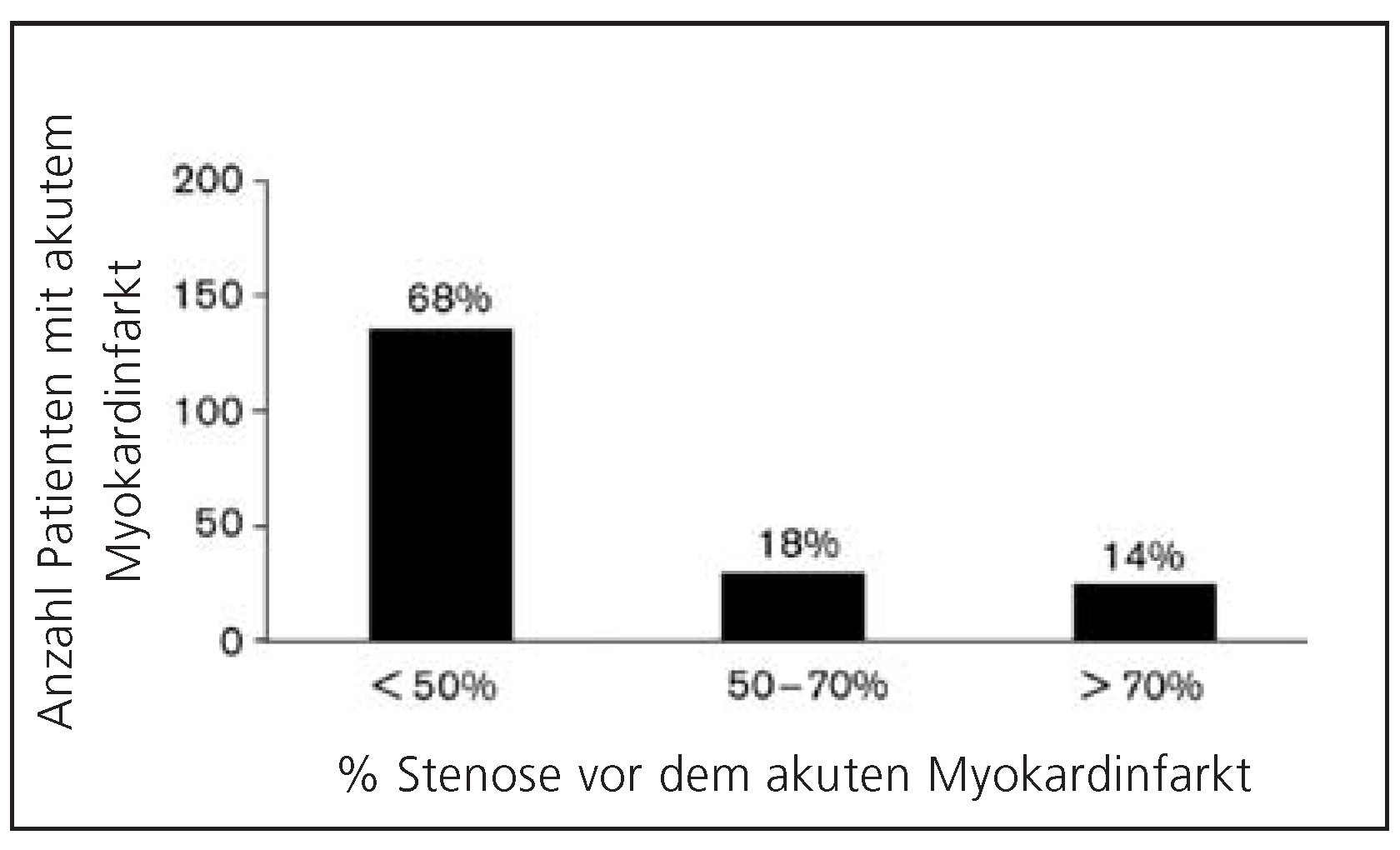

14]. Im Weiteren treten rund 90% der akuten Myokardinfarkte an Koronarläsionen ohne signifikante Stenosen (<70% Obstruktion) in einem vorausgegangenen Koronarangiogramm auf (Abb. 2) [

15].

Abbildung 2.

Schweregrad der Stenose und Risiko eines assozierten Myokardinfarktes. Über 90% der akuten Myokardinfarkte treten an Stellen ohne signifikante Stenose (<70% Obstruktion) in einem voraus gehenden Koronarangiogramm auf (modifiziert nach [

15]).

Abbildung 2.

Schweregrad der Stenose und Risiko eines assozierten Myokardinfarktes. Über 90% der akuten Myokardinfarkte treten an Stellen ohne signifikante Stenose (<70% Obstruktion) in einem voraus gehenden Koronarangiogramm auf (modifiziert nach [

15]).

Alle diese Umstände weisen darauf hin, dass es nicht möglich ist, bei «stabiler» koronarer Herzkrankheit diejenige Koronarläsion in der Koronarangiographie zu identifizieren, welche das grösste Risiko einer Ruptur und damit einer Koronarthrombose mit sich bringt. Es gilt wie oben erwähnt viel mehr, die gesamten Koronararterien bzw. die multifokale Entzündung in der Koronargefässwand zu behandeln und damit akuten Ereignissen vorzubeugen.

Medikamentöse versus interventionelle Therapie bei stabiler koronarer Herzkrankheit

In den letzten Jahren ist die Zahl der Koronarinterventionen mittels PTCA zur koronaren Revaskularisation rasch und stetig angestiegen. Dies insbesondere auch bei Patienten, bei denen eine stabile KHK vorliegt, die eine gute Belastbarkeit zeigen und die noch nicht einer optimalen medikamentösen Behandlung in Verbindung mit einer umfassenden Lebensstilintervention zugeführt wurden. Dies, obwohl der therapeutische Nutzen der interventionellen Strategie in dieser Situation im Vergleich zur optimierten medikamentösen Therapie mit Lebensstilintervention nicht belegt ist. Bereits 1999 konnte Bertram Pitt [

6] in einer prospektiven randomisierten Studie bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit, normaler linksventrikulärer Funktion, und nur leichter bis mittelschwerer Angina pectoris zeigen, dass eine Behandlung der Hypercholesterinämie mit 80 mg Atorvastatin täglich über eine Periode von 18 Monaten zur Verhinderung ischämischer Ereignisse mindestens so effektiv wie eine interventionelle Strategie mit PTCA sein kann. Eine erste Metaanalyse von Blumenthal im Jahr 2000 [

16], welche eine medizinische Therapie mit PTCA bei stabiler koronarer Herzkrankheit verglich, kam zum Schluss, dass die interventionelle Therapie in dieser Situation keinen Vorteil bezüglich Auftreten weiterer ischämischer Ereignisse und Prognose bringt und dass deshalb alle Patienten mit KHK eine optimale medikamentöse Therapie mit Lebensstilinterventionen erhalten sollten, um den Verlauf der Arteriosklerose günstig zu beeinflussen. Die PTCA ohne ausgedehnte Risikofaktorenintervention wurde entsprechend als suboptimale therapeutische Strategie bezeichnet. Eine weitere Metaanalyse von Studien zu dieser Problematik 4 Jahre später durch Boden et al. [

17] kam zu den gleichen Ergebnissen. Im Jahr 2004 wurde auch die MASS-II-Studie publiziert, in der 601 Patienten mit stabiler koronarer Mehrgefässerkrankung prospektiv zu einer aortokoronaren Bypass-Operation, einer PTCA oder zur medikamentösen Therapie randomisiert wurden [

7]. Die medizinische Therapie war dabei am erfolgreichsten mit einer niedrigeren Inzidenz von Kurzzeitkomplikationen und einer niedrigeren Zahl von zusätzlichen Revaskularisationen als mit primärer PTCA. Die Angina pectoris wurde am besten durch die aortokoronare Bypass-Operation behandelt. Das besonders erfreuliche dieser Studie war, dass alle 3 Interventionen ein relativ niedriges Risiko von kardial bedingten Todesfällen mit sich brachten. Einige Jahre später wurden die 5-Jahres-Resultate dieser Studie publiziert mit dem Resultat, dass alle 3 Behandlungsarten zu einer vergleichbaren, relativ niedrigen Mortalität führen und dass insbesondere die medikamentöse Therapie mit einer vergleichbaren Inzidenz von Koronarereignissen und zusätzlichen Revaskularisationen verbunden war wie die PTCA; die aortokoronare Bypass-Operation war der medizinischen Therapie bezüglich primärer und sekundärer Endpunkte bei Patienten mit Mehrgefäss-Erkrankung allerdings überlegen [

18]. Die neuste Metaanalyse von Studien, welche eine medikamentöse konservative Therapie mit der PTCA bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit verglichen und aus dem Jahr 2005 stammt, zeigt bei 2950 prospektiv randomisierten Patienten keinen Vorteil der PTCA im Vergleich zu einer konservativen Behandlung bei Patienten mit chronisch stabiler Angina pectoris ohne kürzlichen Myokardinfarkt [

19]. Bei all diesen Vergleichsstudien blieb aber unbestritten, dass die Koronarintervention bezüglich Behebung der Angina pectoris der konservativen medikamentösen Behandlung zumindest in der Initialphase überlegen ist. Dabei zeigt sich eine klare Korrelation zwischen dem Schweregrad der Angina pectoris vor der Intervention und der mit der PTCA erreichten Verbesserung der Lebensqualität; das heisst, dass vor allem Patienten mit ausgeprägten Formen der Angina pectoris von einer PTCA profitieren, indem sich durch eine Intervention die Lebensqualität besonders deutlich verbessert [

20]. Die grösste bisher publizierte Studie, in der eine optimale medikamentöse Therapie allein oder kombiniert mit einer PTCA bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit verglichen wird, ist die COURAGE-Studie, in die 2287 Patienten mit nachgewiesener Myokardischämie aufgrund einer signifikanten koronaren Herzkrankheit aus den USA und aus Kanada eingeschlossen und entweder zur alleinigen medikamentösen Therapie oder einer medikamentösen Therapie kombiniert mit PTCA randomisiert wurden [

21]. Primäre Endpunkte waren die Gesamtmortalität und das Auftreten nichttödlicher Herzinfarkte während einer Behandlungsperiode von 2,5–7 Jahren (mittel 4,6 Jahre). Es zeigte sich, dass eine initiale Behandlungsstrategie mit PTCA bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit das Risiko von Tod, Myokardinfarkt oder anderen grösseren kardiovaskulären Ereignissen nicht reduziert, wenn sie zusätzlich zu einer optimalen medikamentösen Therapie durchgeführt wird. Obwohl die Patientenauswahl (85% Männer), die in solchen Studien nicht zu vermeidende Patientenselektion und auch die Tatsache, dass in der Interventionsgruppe nur unbeschichtete Stents verwendet wurden, zur Kritik an dieser Studie führten, bestätigt sie doch die Resultate der bereits vorher publizierten Metaanalysen von Studien, die unter ähnlichen Voraussetzungen durchgeführt wurden.

Ausgedehnte Lebensstilintervention bei KHK

Bei allen bisher publizierten Studien, in denen eine konservative Behandlung mit einer interventionellen Therapie verglichen wurden, hatten die Patienten in der konservativ behandelten Gruppe inklusive denjenigen in der neusten COURAGE-Studie «nur» eine optimierte medikamentöse Therapie, jedoch keine gezielten Lebensstilinterventionen. Es ist plausibel, dass durch die Kombination dieser zwei nichtinterventionellen Behandlungsstrategien das Risiko von Komplikationen bei stabiler KHK noch weiter reduziert und dadurch die Prognose zusätzlich verbessert werden kann.

Bereits 1998 konnte Ornish [

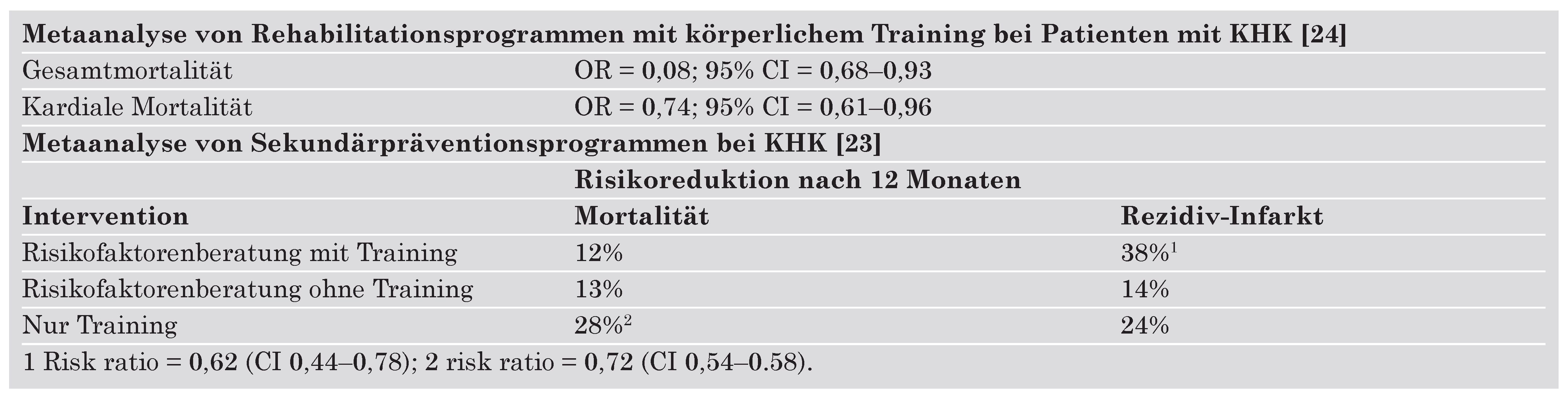

22] zeigen, dass intensive Lebensstilveränderungen bei Patienten nach Myokardinfarkt zu einem Stopp oder sogar zu einer leichten Regression der Koronarsklerose führen können. In einer weiteren Studie, welche den Einflusse eines körperlichen Trainingprogramms kombiniert mit einer medikamentösen lipidsenkenden Therapie auf die Koronarsklerose untersuchte, konnte gezeigt werden, dass vor allem das Ausmass der körperlichen Aktivität und die körperliche Leistungsfähigkeit mit dem Ausmass einer Progression, eines Stopps oder sogar einer Regression der Koronarsklerose korrelieren. Eine Metaanalyse von Studien, welche die Effekte von Sekundär-Präventionsprogrammen bei Patienten mit stabiler KHK untersucht und 62 prospektiv randomisierte Studien mit über 21 000 Patienten zusammenfasst, zeigt, dass durch ein auf körperlichem Training basiertes Sekundär-Präventionsprogramm die Mortalität um bis zu 28% und durch eine kombinierte Behandlung mit Risikofaktoren-Intervention und Training das Risiko eines erneuten Infarktes um bis zu 38% gesenkt werden kann [

23]. Eine Metaanalyse von Studien, welche den Einfluss von kardialen Rehabilitationsprogrammen auf die Morbidität und Mortalität von Koronarpatienten untersuchten bestätigt, dass vor allem auf körperliche Aktivitätsprogramme basierte Rehabilitationsinterventionen bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit eine Reduktion der Gesamtmortalität von im Mittel 20% und der kardialen Mortalität von im Mittel 26% über 1–3 Jahre Follow-up bringen können [

24] (Tab. 1).

Table 1.

Resultate von prospektiven randomisierten und kontrollierten Studien, welche die Auswirkungen eines auf körperlichem Training basierenden Rehabilitationsund Sekundärpräventionsprogrammes für Patienten mit KHK untersuchen.

Table 1.

Resultate von prospektiven randomisierten und kontrollierten Studien, welche die Auswirkungen eines auf körperlichem Training basierenden Rehabilitationsund Sekundärpräventionsprogrammes für Patienten mit KHK untersuchen.

Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass Hambrecht in seiner bahnbrechenden PETStudie [

25] zeigen konnte, dass ein konservatives Vorgehen mit einem intensiven körperlichen Trainingsprogramm im Zentrum bei einer ausgewählten Patientenpopulation mit stabiler KHK unter Ausschluss von Hochrisikopatienten die gleichen oder sogar besseren Ergebnisse bezüglich erneuter kardiovaskulärer Ereignisse bzw. Reinterventionen als ein primär invasives Vorgehen bringen kann. Zahlreiche Studien im Bereich der Sekundärprävention der KHK zeigen zudem, dass die Compliance bezüglich Weiterführung der initial in ambulanten kardialen Rehabilitationsprogrammen erlernten körperlichen Ausdaueraktivität mit bis zu 80% körperlich auch im Langzeitverlauf aktiven Patienten ausserordentlich gut ist [

26].

Risikoabschätzung bei stabiler Angina pectoris

Eine Langzeituntersuchung der APSIS-Studie aus Stockholm kommt zum Schluss, dass die Langzeitprognose bei den meisten Patienten mit stabiler Angina pectoris gut ist [

27]. Relativ leicht zu identifizierende Risikomarker waren das Alter, das männliche Geschlecht, das Vorliegen eines Diabetes mellitus, ein vorausgegangener Myokardinfarkt und eine arterielle Hypertonie, welche ein erhöhtes Risiko für die kardiovaskuläre Mortalität bzw. für einen nichttödlichen Myokardinfarkt voraussagten. Bemerkenswert war insbesondere, dass Frauen ohne Diabetes ein äusserst geringes Risiko hatten, an einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben oder einen Myokardinfarkt zu erleiden. Eine klinische Risikostratifikation, basierend auf Zeichen einer Mehrgefäss-Erkrankung, einer Herzinsuffizienz und einem Alter über 60 Jahre, identifizierte zuverlässig Patienten mit einem erhöhten Risiko. Dies spricht dafür, diagnostische Massnahmen mit dem Ziel eines invasiven Vorgehens auf Patienten zu beschränken, welche ein hohes Risiko oder einen Bedarf nach Revaskularisation aufgrund einer stark symptomatischen Angina pectoris haben, während ein grosser Teil der Patienten mit stabiler Angina pectoris einen guten Verlauf mit einer konservativen Strategie mit optimierter medikamentöser Therapie und zusätzlichen Lebensstilinterventionen hat (Tab. 2, Abb. 3).

Table 2.

Risiko-Score zur Berechnung des Risikos von Patienten mit stabiler Angina pectoris (modifiziert nach [

28]).

Table 2.

Risiko-Score zur Berechnung des Risikos von Patienten mit stabiler Angina pectoris (modifiziert nach [

28]).

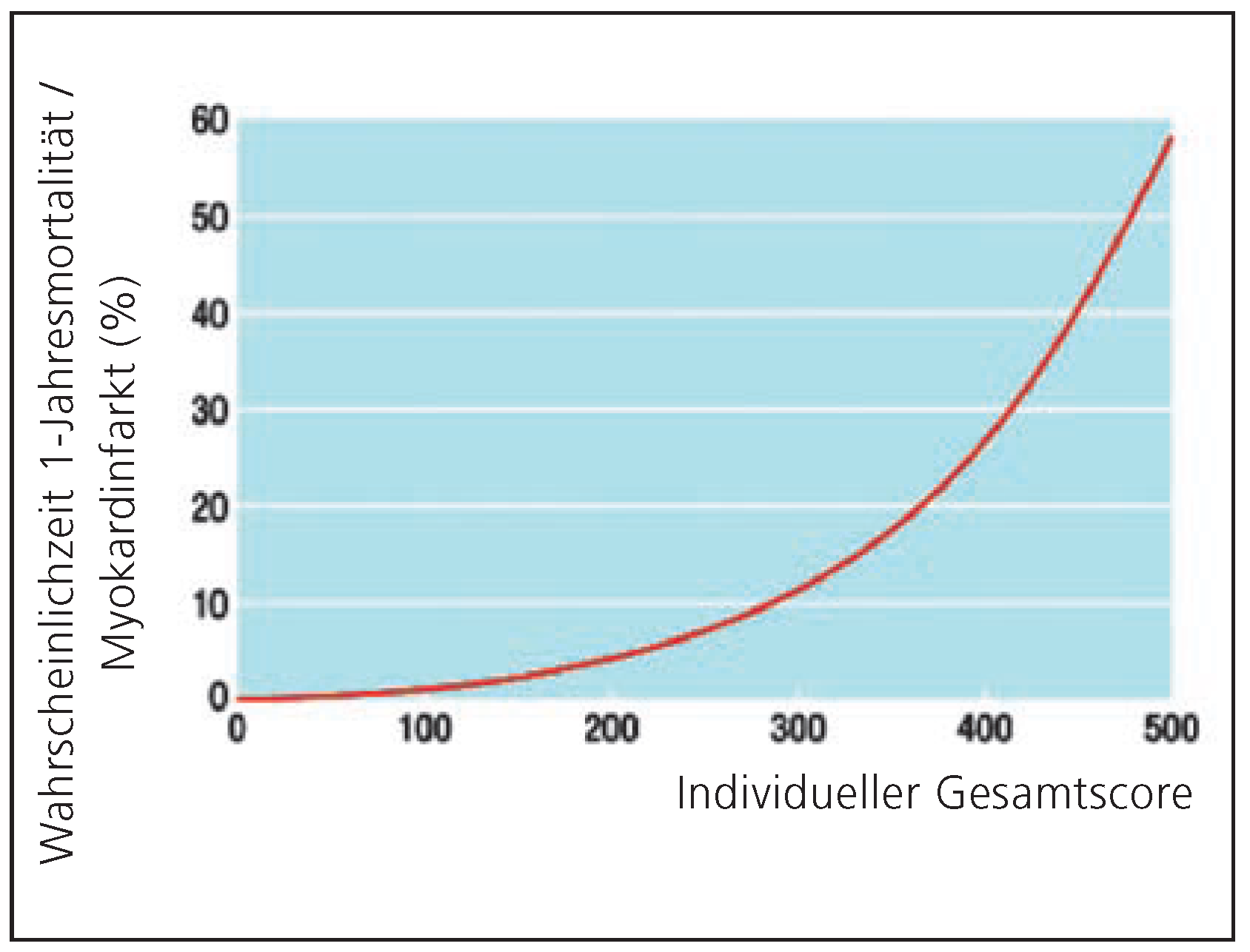

Abbildung 3.

Plot zur Bestimmung der geschätzten Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres nach Präsentation mit stabiler Angina pectoris zu sterben oder einen nicht-tödlichen Myokardinfarkt zu erleiden entsprechend einer Kombination von klinischen Daten mit wichtigen Befunden (entsprechend Tab. 2). Beurteilung der Prognose bei stabiler Angina pectoris: Resultate eines European Heart Survey bei. stabiler Angina pectoris. (Diese Abb. wurde publiziert im BMJ. 2006;332:262–7. Daly CA, De Stavola B, Lopes Sendon JL, Tavazzi L, Boersma E, Clemens F, et al., on behalft of the Euro Heart Survey Investigators. Predicting prognosis in stable angina — results from the Euro heart survey of stable angina: prospective observational study. Mit freundlicher Genehmigung, BMJ Publishing Group Ltd Copyright © 2008.).

Abbildung 3.

Plot zur Bestimmung der geschätzten Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres nach Präsentation mit stabiler Angina pectoris zu sterben oder einen nicht-tödlichen Myokardinfarkt zu erleiden entsprechend einer Kombination von klinischen Daten mit wichtigen Befunden (entsprechend Tab. 2). Beurteilung der Prognose bei stabiler Angina pectoris: Resultate eines European Heart Survey bei. stabiler Angina pectoris. (Diese Abb. wurde publiziert im BMJ. 2006;332:262–7. Daly CA, De Stavola B, Lopes Sendon JL, Tavazzi L, Boersma E, Clemens F, et al., on behalft of the Euro Heart Survey Investigators. Predicting prognosis in stable angina — results from the Euro heart survey of stable angina: prospective observational study. Mit freundlicher Genehmigung, BMJ Publishing Group Ltd Copyright © 2008.).

Ein wichtiges Problem in diesem Zusammenhang ist natürlich, in wieweit diese Risikofaktoren tatsächlich identifiziert werden und die weitere Behandlung dann auf dieser Risikostratifizierung basiert. Eine wichtige Grundlage für die Voraussage der Prognose bei stabiler Angina pectoris kommt vom Euro Heart Survey bei stabiler Angina pectoris, einer prospektiven Beobachtungsstudie [

28]. Es handelt sich um eine paneuropäische Untersuchung an 3031 Patienten mit neu diagnostizierter stabiler Angina pectoris aus 156 ambulanten kardiologischen Kliniken, welche über ein Jahr bezüglich Todesfälle oder nichttödlichem Myokardinfarkt beobachtet wurden. Die Rate der Todesfälle und nichttödlichen Myokardinfarkte war 2,3/100 Patientenjahre in diesem ersten Jahr in der Gesamtpopulation bzw. 3,9/100 Patientenjahre in einer Subgruppe von 994 Patienten mit angiographisch bestätigter koronarer Herzkrankheit. Die bedeutendsten Befunde der klinischen Beurteilung und weiterer Untersuchungen für die Voraussage eines ungünstigen Verlaufes waren Komorbiditäten, Diabetes mellitus, kürzere Dauer der Symptomatik, höherer Schweregrad der Symptome, abnorme linksventrikuläre Funktion, Veränderungen im Ruhe-EKG und eine Diagnostik ohne Einschluss eines Belastungstests. Allerdings waren die Resultate der nichtinvasiven Belastungstests nicht signifikant prädiktiv für den Verlauf bei denjenigen Patienten, bei denen solche Belastungsuntersuchungen durchgeführt wurden. Als wichtigstes Resultat dieser Studie wurde ein Score konstruiert, welcher Parameter benützt, die für den Verlauf prädiktiv sind und es erlauben, die Wahrscheinlichkeit eines Todesfalles oder eines Myokardinfarktes innerhalb eines Jahres nach Auftreten einer stabilen Angina pectoris abzuschätzen.

Schlussfolgerungen

Zur Zeit ist ein zunehmender Trend zur Anwendung der PTCA auch bei Patienten mit stabiler KHK und nur wenig oder keinen Symptomen zu beobachten. Dabei besteht der einzige bis jetzt nachgewiesene Vorteil einer PTCA in dieser Situation in der Reduktion der Angina pectoris und einer Verbesserung der Lebensqualität vor allem bei Patienten, welche die Angina pectoris mindestens einmal pro Tag verspüren. Die Evidenz aus der Literatur zeigt klar, dass die PTCA in dieser Situation keinen anderen Vorteil gegenüber einer optimierten medikamentösen Therapie hat als die rasche Beseitigung der Angina pectoris. Die Erwartungen des Patienten betreffend der Vorteile einer PTCA sind oft grösser als die effektiven Verbesserungen, die mit einer solchen

Intervention verbunden sind, die zudem ein reelles wenn auch kleines Risiko von lebensbedrohlichen Komplikationen mit sich bringt. Kardiovaskuläre Ereignisse im Verlauf und dabei insbesondere nach 6 Monaten sind zum weitaus grössten Teil durch eine Progression der Erkrankung und nicht durch eine Restenose bedingt. Eine gute Risikostratifizierung bei Patienten mit stabiler Angina pectoris ist deshalb angezeigt, bevor der definitive Entscheid zu einer Koronarintervention gefällt wird. Eine optimierte medikamentöse Therapie, falls nötig kombiniert mit Lebensstilinterventionen, ist in vielen Fällen die vorzuziehende therapeutische Option, und dies insbesondere bei asymptomatischen oder wenig symptomatischen Patienten ohne nachgewiesene Myokardischämie. Auf jeden Fall erscheint es aber basierend auf der derzeitigen wissenschaftlichen Evidenz unethisch, eine PTCA ohne gleichzeitige Empfehlung einer optimierten medikamentösen Therapie kombiniert mit Lebensstilinterventionen durchzuführen.