Summary

A critical appraisal of the indication for coronary angiography

Background: One of the quality control criteria applied to the indication for coronary angiography consists of the percentage of patients examined with “normal” coronary arteries. This has been suggested to be between 10 and 20%. Few published data exist about the population characteristics of patients undergoing invasive examination in the private health care setting.

Material and methods: Prospective analysis of the data of all patients examined by the author during one year (n = 248). Referral patterns of patients with versus without significant coronary artery disease (CAD) are analysed, as well as patterns of pretest diagnosis.

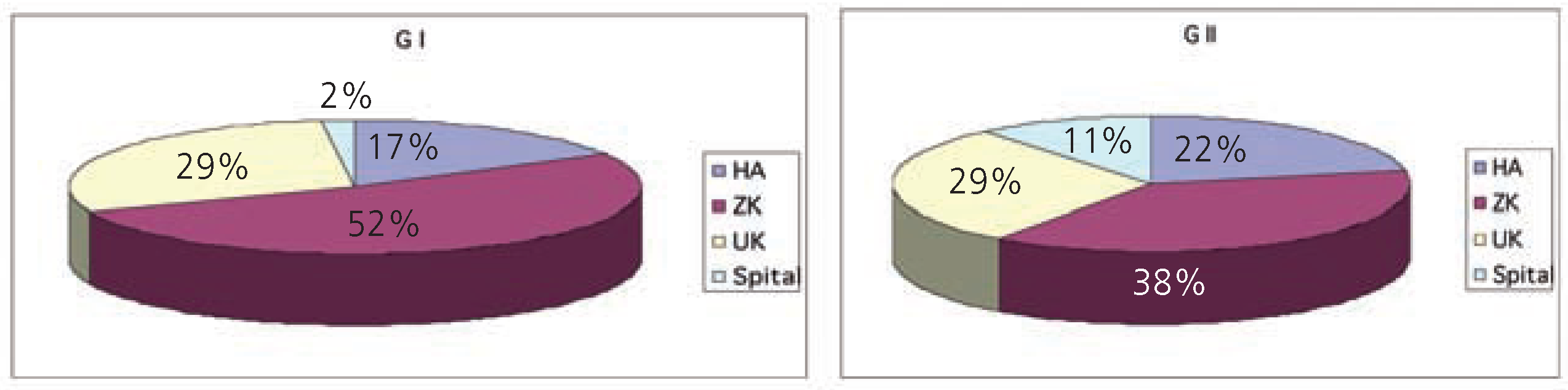

Results: 19% of patients evaluated by coronary angiography showed no relevant CAD or other structural (excluding hypertensive) heart disease. In the group in which no relevant CAD was found, patients were referred by the primary care physician in 17%, by an external cardiologist in 52%, by a primary care hospital in 2% and by the examining cardiologist in 29%. The corresponding figures for patients with first time diagnosis of relevant CAD are 28%, 37%, 12%, and 23%.

Conclusion: In spite of potential conflict of interest, the percentage of patients undergoing invasive examination lies within the expected, published range. More data are needed concerning “acceptable” figures of patient selfreferral by the invasive cardiologist. Nonetheless, improving non-invasive diagnosis is a real need.

Zusammenfassung

Hintergrund: Als eine der Qualitätskontrollkriterien (QC) für die Koronarangiographie wurde der Anteil an Patienten mit «normalen» Koronararterien von 10–20% definiert. Es liegen wenige Daten über die Merkmale untersuchter Patienten im privatmedizinischen Umfeld vor.

Methode: Prospektive Erfassung aller während eines Jahres vom Verfasser invasiv untersuchten Patienten (n = 248). Der Anteil zuweisender Instanzen bei Patienten mit und ohne relevante Koronarstenosen wird analysiert, ebenso wie die unterschiedliche PrätestDiagnostik. Ebenfalls werden weitere QC wie Durchleuchtungszeit und Strahlendosis eruiert.

Resultate: Die Anzahl Patienten mit normalen Koronararterien lag 2006 bei 19%, die Indikation zur Untersuchung wurde bei 17% durch den Hausarzt, bei 52% durch einen externen Kardiologen, bei 2% durch ein externes Spital und bei 29% durch den Untersucher gestellt. Bei Patienten mit erstmalig diagnostizierter koronarer Herzkrankheit lagen die Anteile bei 28% bzw. 37%, 12% und 23%.

Schlussfolgerung: Trotz potentiell möglichen Interessenkonflikten liegt der Anteil im privatmedizinischen Umfeld invasiv untersuchter Patienten mit normalen Koronararterien im Rahmen der in der Literatur angegebenen Zahlen. Mehr Daten und QC werden benötigt, um den «akzeptablen» Anteil von Patienten, die invasiv untersucht werden, zu definieren, welche durch den untersuchenden Kardiologen selber gestellt werden. Eine effizientere nichtinvasive Diagnostik ist dennoch wünschenswert, um die Anzahl invasiver Untersuchungen bei Patienten ohne relevanten Stenosen der Koronararterien zu senken.

Schlüsselwörter: Qualitätskontrolle; koronare Herzkrankheit; Koronarangiographie; Herzkatheteruntersuchung

Hintergrund

Bei Koronarangiographien, Herzkatheteruntersuchungen und perkutanen Interventionen handelt es sich um häufig durchgeführte diagnostische und therapeutische Untersuchungen in der Kardiologie. Nicht zuletzt durch die deutlich zunehmende Lebenserwartung der europäischen Bevölkerung und die damit verbundenen Erwartungen von Patienten und behandelnden Ärzten nimmt die Komplexität der Eingriffe stetig zu. Die Koronarangiographie ist eine mit einem geringen, aber nicht vernachlässigbaren Risiko behaftete, kostenintensive Untersuchung. Im Sinne von Qualitätskontrollen sind unter anderem Daten extrapoliert worden, die die Zahlen von Untersuchungen mit «normalen» Koronararterien definieren [

1]. Eine allzu grosszügige Indikationsstellung (wenn >20% der untersuchten Patienten keine relevanten Stenosen aufweisen) hat zur Folge, dass zu viele Patienten unnötig koronarangiographiert werden. Eine allzu restriktive Indikationsstellung (<10% der Patienten ohne relevante Stenosen) hat zur Folge, dass die Diagnose einer relevanten koronaren Herzkrankheit zu oft nicht oder zu spät gestellt werden kann.

Mit der Zunahme der Eingriffszahl, der manchmal notwendigen wiederholten Untersuchungen beim gleichen Patienten, wurden auch Überlegungen betreffend der beim einzelnen Patienten applizierten Strahlendosis angestellt, wiedergegeben durch Durchleuchtungszeit und Dosisflächenprodukt [2,3].

Ziel dieser Arbeit war es, diese Vorgaben am eigenen Patientengut, im privatmedizinischen Umfeld, zu überprüfen. Besonders relevant schien es uns, Patienten ohne stenosierende Koronaropathie zu eruieren und den Anteil der unterschiedlichen Zuweisungsinstanzen zu analysieren.

Patienten und Methodik

Die Daten aller vom Verfasser vom 1.1. bis zum 31.12.2006 invasiv und interventionell untersuchten und behandelten 248 Patienten wurden prospektiv untersucht. Als Patienten mit «normalen» Koronararterien (Gruppe I) wurden solche mit normaler systolischer linksventrikulärer Funktion ohne relevante bradykarde oder tachykarde Dysrhythmien, ohne kongenitale oder Klappenvitien definiert. Ebenso ausgeschlossen von der Gruppe I wurden Patienten mit hypertroph-obstruktiver, dilatativer, toxischer (zum Beispiel nach Chemotherapie) oder postaktinischer Kardiomyopathie. Als «nichtsignifikant stenosiert» wurden Koronararterien definiert, deren Lumen angiographisch <50% eingeengt war. Patienten mit hypertensiver Kardiopathie und alleiniger diastolischen Dysfunktion wurden in die Gruppe I eingeschlossen, ebenso Patienten mit angiographischen Stenosen <50%. Alle anderen Patienten (solche mit einer «intrinsischen» Herzkrankheit) bildeten die Gruppe II. Eruiert wurden neben den demographischen, medizinischen und Strahlungsdaten die Zuweisungsstellen, der Ischämienachweis und die Symptominterpretation nach der Untersuchung. Zudem wurde untersucht, ob sich die Zahlen der durch den gleichen Kardiologen invasiv untersuchten Patienten mit «normalen» Koronararterien über die Jahre veränderten, indem retrospektiv die Daten aus den Jahren 2000 und 2005 ausgewertet wurden.

Eine Untersuchung beinhaltete in der Regel (ausser bei jungen Patienten, bei denen nur ein offenes Foramen ovale oder ein Vorhofseptumdefekt verschlossen werden sollte) eine Ventrikulographie, eine Aortographie der Aorta ascendens und abdominalis und eine Koronarangiographie in den Standardebenen. Bei Patienten mit Klappenvitien (welche für eine Klappenoperation vorgesehen waren) wurde zusätzlich eine Rechtsherzkatheteruntersuchung durchgeführt; bei Patienten, die für eine aortokoronare Bypassoperation vorgesehen waren, wurden noch die Aa. mammariae dargestellt.

Resultate

Von 248 untersuchten Patienten konnten 48 (19%) der Gruppe I und 200 der Gruppe II zugeordnet werden. Das Patientenalter der Gruppe I betrug im Durchschnitt 63,5 (±10,8; 37–90) Jahre, das der Gruppe II 68 (±10; 18–90) Jahre, der p-Wert war nicht signifikant. Der untersuchte 18jährige Patient in der Gruppe II litt an einen Vorhofseptumdefekt Typ II. In der Gruppe II waren 27 Patienten älter als 80 Jahre (14%), in der Gruppe I waren es deren 3 (6%). Die Patienten der Gruppe I waren mit einer CCS-Klasse 2 symptomatisch (±0,7), diejenigen der Gruppe II mit einer CCS-Klasse 2,4 (±0,8), der p-Wert betrug 0,02. Von der Gruppe I waren 28 Frauen (58%), in der Gruppe II deren 50 (25%).

Bei 103 Patienten wurde eine perkutane Intervention durchgeführt, bei deren 43 eine 2oder 3-Ast-Gefässintervention. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der zuweisenden Instanz in beiden Gruppen.

Abbildung 1.

Anteil der zur invasiven Untersuchung zuweisenden Instanz in beiden Patientengruppen. HA = Hausarzt; ZK = zuweisender externer Kardiologe; UK = untersuchender Kardiologe.

Abbildung 1.

Anteil der zur invasiven Untersuchung zuweisenden Instanz in beiden Patientengruppen. HA = Hausarzt; ZK = zuweisender externer Kardiologe; UK = untersuchender Kardiologe.

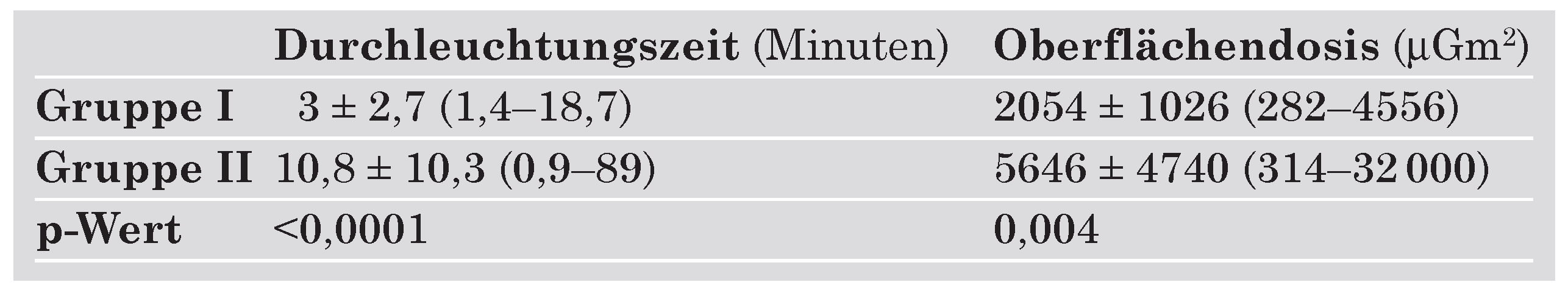

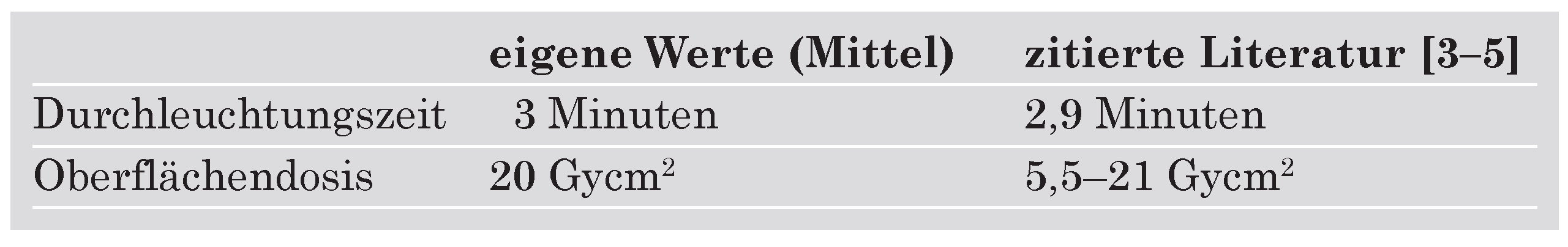

Alle 48 Patienten der Gruppe I wurden zum Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit, wegen Schlechtansprechens von Präkordialgien auf antianginöse Medikation, untersucht. Bei den 48 Patienten der Gruppe I war der Ischämienachweis vor der invasiven Untersuchung bei 8 positiv ausgefallen, bei 11 Patienten fiel er negativ aus und bei 9 «suspekt». Bei 20 Patienten wurde die Indikation zur invasiven Untersuchung ohne unmittelbar vorangegangenen Ischämietest gestellt. Von den 200 Patienten der Gruppe II fiel der Ischämienachweis bei 52 Patienten positiv, bei 19 Patienten negativ und bei 14 «suspekt» aus, bei 115 Patienten wurde kein Ischämienachweis unmittelbar vor der invasiven Untersuchung durchgeführt. Die Durchleuchtungszeiten und Oberflächendosen beider Gruppen werden in Tabelle 1 wiedergegeben.

Table 1.

Mittelwert, Standardabweichung, Minimalund Maximalwert.

Table 1.

Mittelwert, Standardabweichung, Minimalund Maximalwert.

Die errechnete Körperoberflächendosis jeder Untersuchung wurde mit derjenigen der Durchleuchtungszeit verglichen. Beide Werte korrelieren aus mehreren Gründen nicht streng miteinander. Einerseits ist neben der Durchleuchtungszeit die Körperoberfläche des Patienten massgebend für die Strahlendosis. So führt zum Beispiel jede Zunahme des zu durchleuchtenden Gewebes um 7 cm praktisch zu einer Verdoppelung der Strahlendosis [

4]. Ebenso führt eine inkomplette Inspiration zur Erhöhung der Strahlendosis und Minderung der Bildqualität. Auch ist die Blendenführung von grosser Wichtigkeit. Das Einblenden vor dem Durchleuchten oder dem Aufnehmen von Bildern führt zu einer relevanten Reduktion der Strahlendosis. Aus diesen Gründen korrelieren Durchleuchtungszeiten und Strahlendosis nicht, der errechnete Korrelationskoeffizient für Patienten der Gruppe II beträgt lediglich 0,6, derjenige der Gruppe I sogar nur 0,1. Hierzu muss vermerkt werden, dass die Berechnung der Strahlendosis nur bei einem Teil der untersuchten Patienten erfolgen konnte: von den 2 zur Verfügung stehenden Anlagen berechnete das ältere Modell der beiden die Strahlendosis nicht, was dazu führte, dass die Durchleuchtungszeiten bei allen Untersuchungen eruiert wurden, die Strahlendosis jedoch nur bei Patienten, die mit der «neueren» Anlage untersucht wurden.

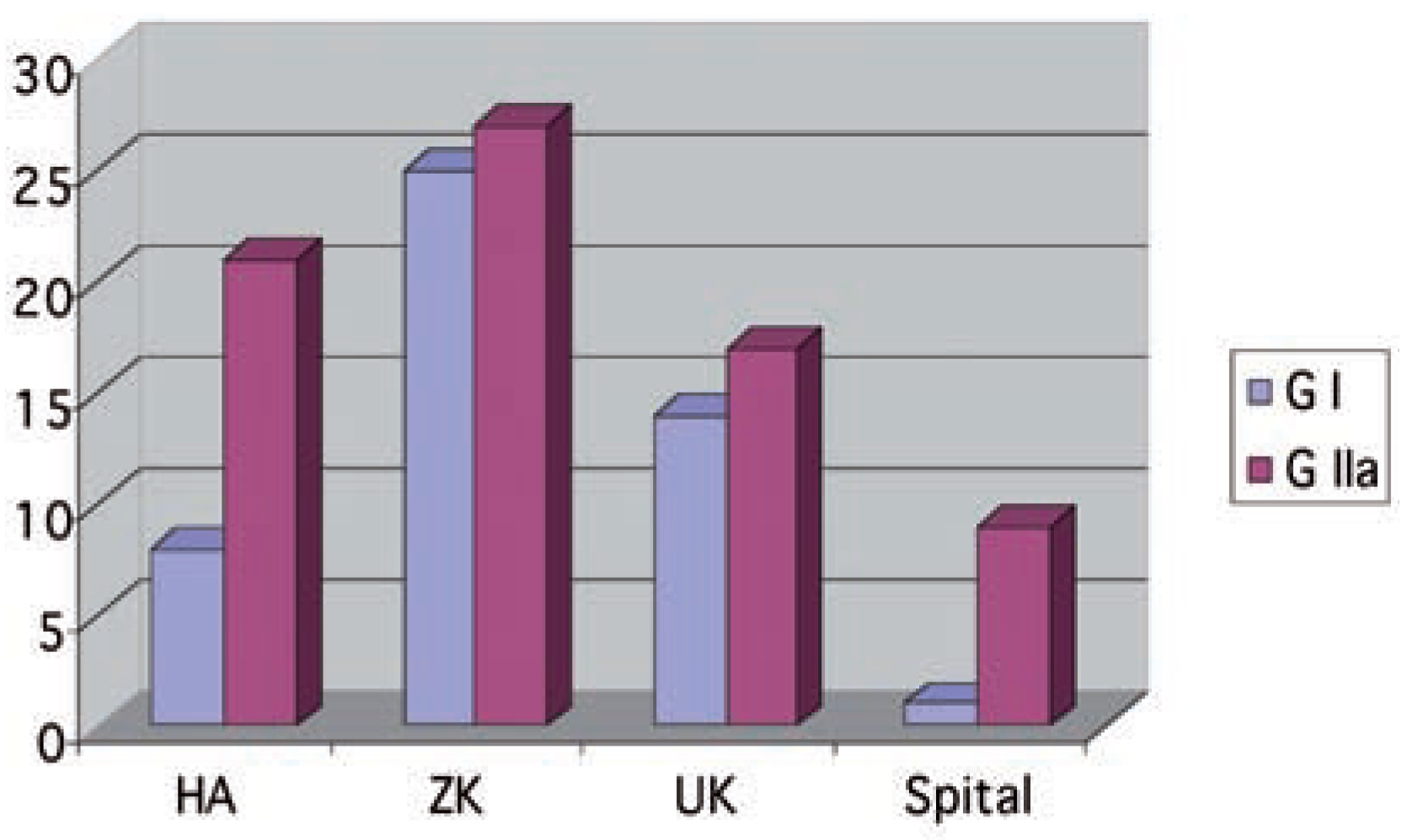

Die oben aufgeführte Einteilung in 2 Gruppen erfolgte, um Vergleiche zur publizierten Literatur ziehen zu können. Interessant erscheint uns jedoch auch die Frage, welcher Anteil an Patienten der Gruppe II an einer neu diagnostizierten koronaren Herzkrankheit litt (Ausschluss aller Patienten mit bereits bekannter und invasiv vordiagnostizierter und behandelter koronarer Herzkrankheit sowie Ausschluss aller Patienten mit Klappenvitien, kongenitalen Erkrankungen und Kardiopathien). Diese Subgruppe (Gruppe IIa) bestand aus 74 Patienten (14 Frauen [19%]). Somit konnten Daten wie Prozentsatz vorausgegangener Ischämiesuche, Durchleuchtungszeiten (siehe auch Diskussion) sinnvoller mit denjenigen der Gruppe I verglichen werden (Abb. 2).

Abbildung 2.

Zur invasiven Untersuchung zuweisende Instanz in beiden Patientengruppen (Anzahl Patienten). Gruppe I: HA 17%, ZK 52%, UK 29%, Spital 2%; G IIa HA 28%, ZK 37%, UK 23%, Spital 12%. HA = Hausarzt; ZK = zuweisender externer Kardiologe; UK = untersuchender Kardiologe.

Abbildung 2.

Zur invasiven Untersuchung zuweisende Instanz in beiden Patientengruppen (Anzahl Patienten). Gruppe I: HA 17%, ZK 52%, UK 29%, Spital 2%; G IIa HA 28%, ZK 37%, UK 23%, Spital 12%. HA = Hausarzt; ZK = zuweisender externer Kardiologe; UK = untersuchender Kardiologe.

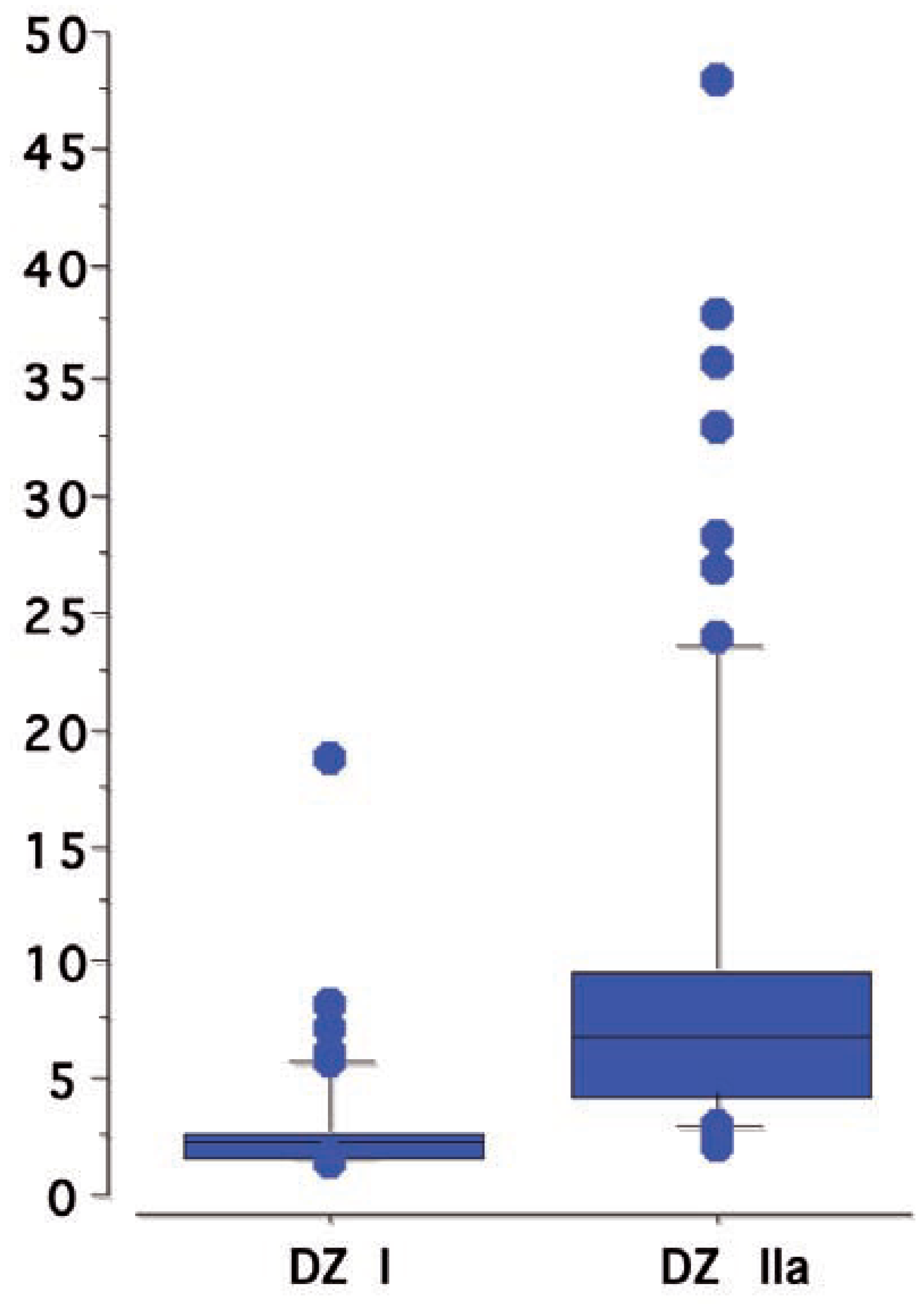

In der Gruppe IIa wurde bei 34 Patienten (46%) kein vorangehender Ischämietest durchgeführt. Bei 27 (36%) Patienten fiel er positiv, bei 5 (7%) negativ und bei 8 (11%) «suspekt» aus. Die Durchleuchtungszeiten beider Gruppen unterschieden sich erwartungsgemäss wiederum deutlich (Abb. 3).

Abbildung 3.

Die mittlere Durchleuchtungszeit bei Patienten der Gruppe I (DZI) beträgt 3 Minuten (±2,7; 1,4–18,7 Minuten). Die mittlere Durchleuchtungszeit für Gruppe IIa beträgt 9,6 Minuten (±8,9; 2,1–48 Minuten); p <0,001. Die Querbalken kennzeichnen die 10., 25., 50., 75. und 90. Perzentile, die Punkte kennzeichnen alle Einzelwerte über der 90sten und unter der 10. Perzentile. Durchleuchtungszeit beider Patientengruppen p = 0,001. Es gilt zu beachten, dass die Durchleuchtungszeit bei rein diagnostischen Untersuchungen primär auf die Bildaquisition zurückzuführen ist, diejenige einer Intervention vorwiegend durch die Fluoroskopie bedingt ist. Die wenigen längeren Durchleuchtungszeiten bei Patienten der Gruppe I wurden bei stark geschlängelten Beckengefässen und ektatischer Aorta benötigt.

Abbildung 3.

Die mittlere Durchleuchtungszeit bei Patienten der Gruppe I (DZI) beträgt 3 Minuten (±2,7; 1,4–18,7 Minuten). Die mittlere Durchleuchtungszeit für Gruppe IIa beträgt 9,6 Minuten (±8,9; 2,1–48 Minuten); p <0,001. Die Querbalken kennzeichnen die 10., 25., 50., 75. und 90. Perzentile, die Punkte kennzeichnen alle Einzelwerte über der 90sten und unter der 10. Perzentile. Durchleuchtungszeit beider Patientengruppen p = 0,001. Es gilt zu beachten, dass die Durchleuchtungszeit bei rein diagnostischen Untersuchungen primär auf die Bildaquisition zurückzuführen ist, diejenige einer Intervention vorwiegend durch die Fluoroskopie bedingt ist. Die wenigen längeren Durchleuchtungszeiten bei Patienten der Gruppe I wurden bei stark geschlängelten Beckengefässen und ektatischer Aorta benötigt.

Untersuchungskomplikationen

In der Patientengruppe I traten keine untersuchungsbedingten Komplikationen auf. Eine 75jährige Patientin verstarb nach einigen Tagen an den Folgen eines untersuchungsunabhängigen fulminanten septisch-toxischen Schocks. In der Gruppe II traten 3 Komplikationen auf (1,5%). Ein 81jähriger Patient mit seit Tagen protrahiertem Infarkt, biventrikulärer Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz verstarb nach einem PTCA-Versuch. Bei einem Patienten mit akutem Koronarsyndrom und unbehandelter Thrombozytämie trat, trotz Therapie mit Abciximab, Heparin, Azetylsalizylsäure und Clopidogrel nach technisch einwandfreier komplexer RIVA-DiagonalastBifurkationsund Ramus-circumflexus-Stenosen-Stent-Einlage, eine unbeherrschbare InStent-Gerinnung auf. Bei einem Patienten mit schwerer COPD, PAVK, Aortenklappenstenose und 3-Ast-Gefässerkrankung trat, nach einem heftigen Hustenund Pressanfall, 5 Tage nach einer diagnostischen Herzkatheteruntersuchung, ein Aneurysma spurium auf.

Diskussion

Der in der Literatur als «adäquat» angegebene Prozentsatz von Patienten mit «normalen» Koronararterien variiert erheblich. Zusammenfassend dürfte dieser Prozentsatz laut einem Positionspapier des American College of Cardiology und der Society for Cardiac Angiography and Intervention [

1] zwischen 20 und 27% liegen. Obwohl die hier erfassten Zahlen sogar weitgehend unter dieser Marke liegen, stellt sich die berechtigte Frage, ob sie, im Vergleich zu einer öffentlichen Institution mit hohem Untersuchungsvolumen, nicht doch zu hoch sind. Die Anzahl der untersuchten Patienten ohne relevante Stenosen der Koronararterien, gemäss der in dieser Arbeit angewandten Definition, beträgt in einem öffentlichen kardiologischen Tertiärzentrum zirka 10% (persönliche Mitteilung Prof. Dr. med. O. Bertel, ehemaliger Abteilungsleiter Kardiologie, Stadtspital Triemli, Zürich, Schweiz).

Der höhere Prozentsatz in unserem privatmedizinischen Umfeld könnte einerseits durch die unterschiedlichen Einzugsgebiete erklärt werden. Mehr als 60% der im öffentlichen Spital invasiv untersuchten Patienten sind solche, die in anderen öffentlichen Primärund Sekundärzentren «vortriagiert» und im Akutstadium (akutes Koronarsyndrom, akuter Herzinfarkt) notfallmässig zur Intervention zugewiesen wurden (O. Bertel, persönliche Mitteilung). Ein weiteres Merkmal unseres untersuchten Patientengutes ist dessen Alter, entsprechend der zunehmenden Lebenserwartung und der gesellschaftlichen Erwartungshaltung an die Spitzenmedizin. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Indikation zur invasiven Untersuchung bei allen 3 über 80jährigen Patienten der Gruppe I vom externen Zuweiser und nicht vom untersuchenden Kardiologen gestellt wurde.

Natürlich kann argumentiert werden, dass Patienten mit einer hypertensiven oder mikrovaskulären Kardiopathie auch «organisch» kardial erkrankt sind. Die obige Definition wurde dennoch beibehalten, um Vergleiche mit der publizierten Literatur durchführen und eine Aussage machen zu können.

Eine Tendenz zum Wandel in der Indikationsstellung zur Untersuchung von Patienten ohne relevante Koronaropathie lässt sich erkennen. Lag der Prozentsatz der durch den untersuchenden Kardiologen indizierten Koronarangiographien im Jahr 2000 bei 17% [

5], stieg er im Jahr 2005 auf 21% und im Jahr 2006 auf 29% an (Abb. 1). Eine mögliche Erklärung dafür liegt in der veränderten Zuweisungspraxis der Hausärzte, die weniger eine Indikationsstellung zur direkten invasiven Untersuchung selber stellen, dafür diese dem Kardiologen, nach einer Zuweisung zur ambulanten Abklärung, überlassen. Diese Patienten sind meistens auch vom Hausarzt adäquat medikamentös vorbehandelt. Zudem wurde in einigen Fällen eine Zuweisung zur Koronarangiographie diskutiert und aufgrund der Klinik, des Alters oder einer schweren Polymorbidität ein konservatives Vorgehen nahegelegt. In anderen Fällen wurde eine ursprüngliche Zuweisung zur ambulanten Untersuchung erweitert, zum Beispiel wenn mehrere kardiologische Untersuchungen, ohne Klarheit zu schaffen, vorausgegangen waren und die Beschwerden weiter persistierten.

Ein Vergleich beider Gruppen, die zum ersten Mal invasiv untersucht worden sind, ausschliesslich mit der Frage nach koronarer Herzkrankheit (Gruppe I und IIa) ist interessant. Relativ viele Patienten beider Gruppen wurden ohne unmittelbar vorausgegangenen Ischämienachweis (Ergometrie, physische oder pharmakologische Belastung mit bildgebender Untersuchung wie Myokardszintigraphie oder Stress-Echokardiographie) invasiv untersucht. Bei den Patienten der Gruppe I lag der Grund darin, dass viele, trotz vorgängiger Einleitung einer antihypertensiven oder antianginösen Therapie nach einem früher durchgeführten Ischämietest, symptomatisch blieben. Zudem wurde ein Teil der Patienten nach Einweisung in die Notfallstation mit anamnestisch Präkordialgien bei geringster Anstrengung (formal CCS Klasse III; 10 Patienten) invasiv untersucht. Von der Gruppe IIa, welche eine Revaskularisation benötigten, waren 38 Patienten symptomatisch in einer CCS-Klasse III oder IV. Von Interesse schien uns die Frage der praktischen Relevanz des Ischämienachweises in beiden Patientengruppen, unter Berücksichtigung der Ischämieuntersuchungen, welche als «suspekt» angegeben wurden, zum Beispiel solche mit formal nicht ganz signifikanten ST-Streckenveränderungen, subjektiven Patientenbeschwerden ohne objektives Korrelat oder nichtpathognomonischen Rhythmusstörungen. Eine Wertung der Ischämietests hinsichtlich Sensitivität, Spezifität, positiven oder negativen Prädiktivwerts eines Ischämieverfahrens hängt natürlich auch davon ab, welcher Kategorie die «suspekten» Untersuchungen subsumiert werden. Wenn die Koronarangiographie als «Goldstandard» für die Diagnose einer koronaren Herzkrankheit zugezogen wird und wenn die «suspekten» Tests nicht miteinbezogen und nur die formal klar aussagekräftigen Untersuchungen berücksichtigt werden, ergibt sich folgendes Bild: eine Sensitivität von 84% (27/32), eine Spezifität von 58% (11/19), ein positiver Prädiktivwert von 77% (27/35) und ein negativer Prädiktivwert von 69% (11/16).

Der Anteil an Frauen in der Gruppe I ist mit 58% überdurchschnittlich hoch. In der Gruppe der Patienten mit neu diagnostizierter koronarer Herzkrankheit liegt der Frauenanteil bei nur 19%. Eine Erklärung für diese in beiden Richtungen divergierenden Zahlen (hoher Anteil an Frauen, die invasiv untersucht werden und keine Stenosen der grossen epikardialen Koronararterien aufweisen, versus den verhältnismässig kleineren Anteil untersuchter Frauen in der Gruppe mit relevanter koronarer Herzkrankheit) liegt nicht auf der Hand. Das Vorliegen einer mikrovaskulären Pathologie inklusive des «Syndrome X» könnte zum hohen Anteil an Frauen in der Gruppe I beitragen.

Unseres Wissens liegen keine Arbeiten vor über den Anteil der Koronarangiographien, die durch den invasiv tätigen Kardiologen selbst indiziert werden. Unseres Erachtens sollten diese Zahlen als QC zugezogen werden. Obwohl die Komplexität der Untersuchungen und Eingriffe, insbesondere durch zunehmendes Alter und Morbidität der Bevölkerung, stetig zunimmt, sind die Durchleuchtungszeiten bei der Gruppe I (Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit) mit den in der Literatur angegebenen Werten, wie Tabelle 2 zeigt, vergleichbar.

Table 2.

Durchleuchtungszeit und Oberflächendosis diagnostischer invasiver Untersuchungen.

Table 2.

Durchleuchtungszeit und Oberflächendosis diagnostischer invasiver Untersuchungen.

Die Oberflächendosisprodukte bewegen sich hingegen im oberen Bereich. Hierzu muss gesagt werden, dass unter «Koronarangiographie» in unserer Untersuchungsserie die Untersuchung der Koronararterien in mehreren Ebenen verstanden wird, sowie zusätzlich eine Ventrikulographie in 2 Ebenen, eine Aortographie der A. ascendens und abdominalis sowie der Beckengefässe durchgeführt wird. Ob eine solche erweiterte Untersuchung bei den in der Literatur angegebenen «Koronarangiographien» stattfand, lässt sich aus den Publikationen nicht eruieren. Die in der Literatur publizierten Werte beziehen sich auf Untersuchungen, in denen man um die minimale Bilderzahl, die minimalen Sequenzen und um eine adäquate statt bestmögliche Bildqualität bemüht war [

6]. Nichtsdestotrotz müssen Fragen der Strahlensicherheit ernst genommen werden. Da die Oberflächenund schlussendlich die effektive Dosis einer Koronarangiographie zwischen 3,1 und 10 milliSievert [3,4] variiert, birgt—hochgerechnet—eine Koronarangiographie ein «stochastisches» Krebsinduktionsrisiko von 0,03–0,06% pro Leben.

Kürzlich erschien eine Arbeit [

7], welche die bisherige Annahme einer günstigen Prognose bei Patienten ohne signifikante (>50%) Stenosen der Koronararterien [

5] in Frage stellte. Patientinnen mit persistierenden Präkordialgien bei koronarangiographisch fehlenden Stenosen der epikardialen Koronararterien wiesen im Vergleich zu solchen ohne Präkordialgien das zweifache Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse auf [

7], inklusive Mortalität, Myokardinfarkt und Herzinsuffizienz. Die Botschaft der Arbeit war, dass Patienten mit noch nicht signifikant einengenden Koronarplaques einer energischen Prophylaxe bedürfen (Lipidsenker, thrombozytenaggregationshemmende und antihypertensive Medikation).

Limitationen der Arbeit

Nebst der kleinen Zahl untersuchter Patienten kann die Arbeit nicht den Anspruch erheben, die kardiologisch-invasive Untersuchungspraxis im privatmedizinischen Bereich zu repräsentieren. Auch innerhalb einer Gemeinschaft unterscheiden sich die Zahlen der untersuchten Patienten mit normalen Koronararterien: dieser Anteil variiert bei den 6 im HerzZentrum Hirslanden tätigen Kardiologen zwischen 14 und 25%, die Medianund Mittelwerte liegen bei 19%. Zudem handelt es sich bei unserer Institution—im Vergleich zu den grossen europäischen Zentren—um eine solche mit bescheidenem Patientenvolumen (zirka 1620 diagnostische Untersuchungen und 620 Interventionen verteilt auf 6 invasiv tätige Kardiologen).

Zusätzlich zur Tatsache, dass die zwischen den verschiedenen Kardiologen erhobenen Anteile aufgrund der kleinen Zahlen schwanken können, könnten die unterschiedlichen Zusammenarbeitsmuster der einzelnen Kardiologen mit den Herzchirurgen, den Spitälern und den externen Zuweisern die Schwankungen miterklären. Auch schwankt diese Zahl im Verlauf der Jahre leicht beim gleichen Untersucher. So lag der Prozentsatz der vom Verfasser untersuchten Patienten mit normalen Koronararterien im Jahr 2000 bei 16% [

5], im Jahr 2005 lag er bei 17%, verglichen mit 19% im Jahr 2006.

Die statistischen Daten betreffend die Ischämiediagnostik sind insofern beschränkt aussagekräftig, als in der Praxis das eingesetzte Verfahren von Fall zu Fall variiert und es sich bei den Zahlen um ein «Potpourri» von pharmakologischen und Belastungstests handelt, welche sowohl die normale Ergometrie als auch die Myokardszintigraphie, die StressEchokardiographie und das PET beinhalten. Naturgemäss können die Prädiktivwerte der eingesetzten Verfahren dieser Patientenpopulation nicht auf die gesamte Bevölkerung extrapoliert werden, da Inzidenz und Prävalenz der koronaren Herzkrankheit in beiden Gruppen nicht gleich sind.

Eine Beinflussung der Entscheidungspraxis durch den untersuchenden Kardiologen zu seinen Gunsten, um «qualitativ» besser dazu stehen (restriktivere Selbstindikation und potentieller finanzieller Interessenkonflikt), kam durch die prospektive Natur der Untersuchung nicht zustande. Tendenziell wurden sogar mehr Untersuchungen selbst indiziert.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Prozentsatz der invasiv untersuchten Patienten, bei denen sich keine signifikant einengende Koronarsklerose nachweisen lässt, den publizierten Normen entspricht. Nichtdestotrotz sollte jeder Untersucher bemüht sein, einer allzu liberalen Indikationsstellung entgegenzuwirken. Zahlen liefern harte Fakten, Interpretationsversuche oft nur Artefakte. Generell sollte mittels einer klinisch fundierten Vortest-Wahrscheinlichkeit beurteilt werden, welches bildgebende Verfahren vor bzw. anstelle einer Koronarangiographie eingesetzt werden sollte [

8]. Vergleichende Arbeiten sowohl aus den öffentlichen als auch aus den privaten kardiologischen Institutionen im deutschsprachigen Raum wären im Sinne einer transparenten Qualitätskontrolle hilfreich. Die Übernahme und Übertragung von Richtlinien aus Übersee [

1] ist suboptimal, da die mitteleuropäischen Gesundheitssysteme sich von demjenigen der USA deutlich unterscheiden.

Kongruent mit den aktuellen Vorstellungen von der Plaque-Beschaffenheit und dem Rupturpotential der «weichen» Plaque ist auch bei Patienten mit Koronarstenosen <50% eine medikamentöse Prophylaxe mittels Lipidsenker und Thrombozytenaggregationshemmer indiziert [

7].