Die koronare Herzkrankheit ist das mit Abstand bedeutendste Krankheitsbild der kardiovaskulären Medizin. In der Tat verursacht sie den grössten Teil der Morbidität und Mortalität in den westlichen Ländern, auch innerhalb der Krankheitsgruppe selber. Die Entwicklung der Herz-Gefäss-Chirurgie und später der interventionellen Kardiologie sowie auch die Verfügbarkeit wirksamer antianginöser Medikamente, Antithrombotika und Lipidsenker hat die symptomatische und prognostische Behandlung dieser Leiden beeindrukkend verbessert und in der Folge zu einer Verminderung der Mortalität und Morbidität in der westlichen Welt geführt.

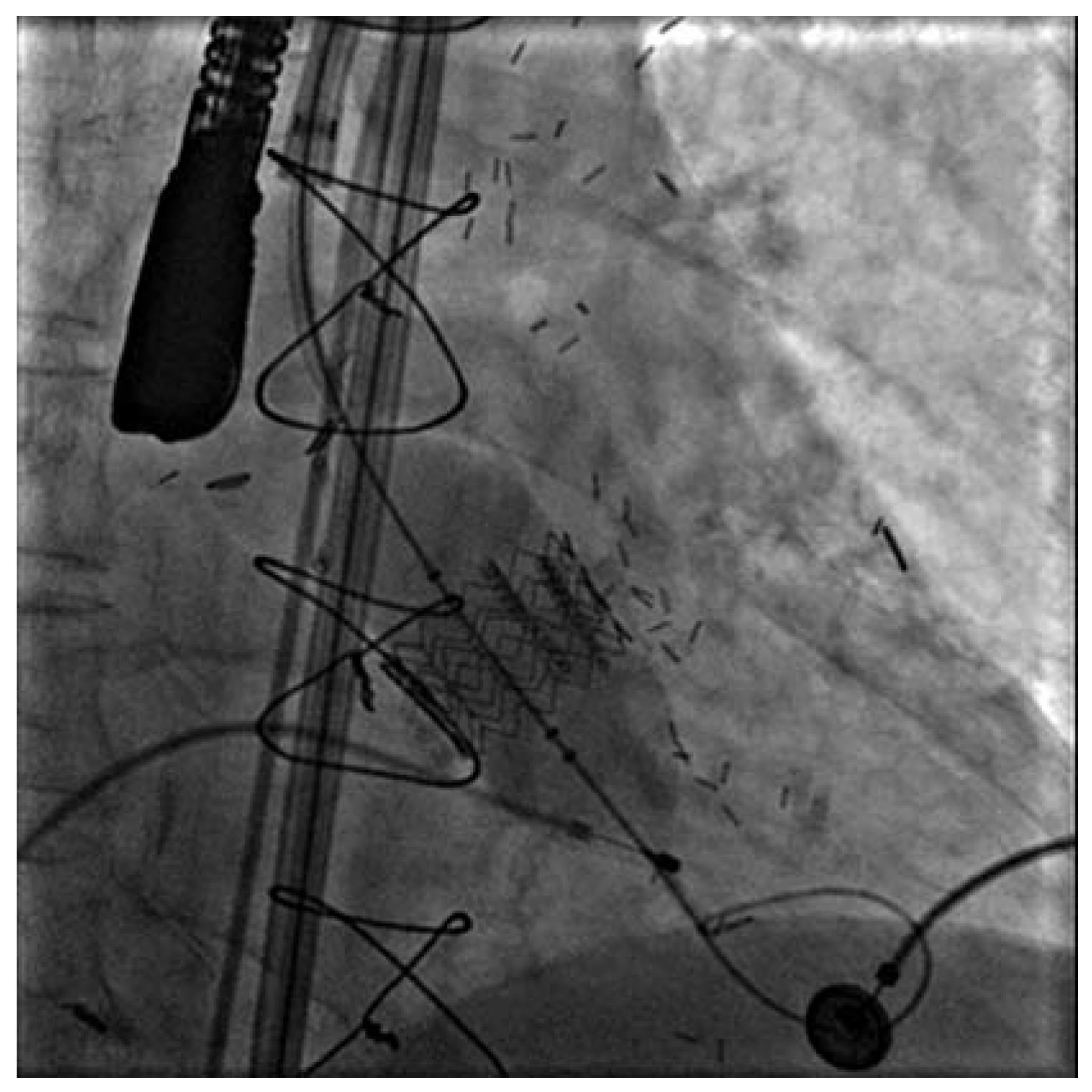

Bei all diesen Erfolgen und der Bedeutung der koronaren Herzkrankheit sollten andere, weniger häufige, jedoch klinisch bedeutsame Krankheitsbilder aus der kardiovaskulären Medizin nicht vergessen werden. So sind auch die Klappenleiden, vor allem im Bereich der Mitral- und Aortenklappe, für viele Patientinnen und Patienten symptomatisch und bezüglich der Prognose bedeutsam. Mit der Überalterung der westlichen Gesellschaften hat vor allem die degenerative Aortenstenose heute eine enorme Bedeutung erlangt. Sie tritt vornehmlich in der ältesten Altersgruppe auf, insbesondere bei 70- bis über 80jährigen Patientinnen und Patienten. Das Leiden beeinträchtigt die Lebensqualität der Betroffenen erheblich und führt zu Atemnot, Angina pectoris, Schwindel, zerebrovasklulären Embolien und zum plötzlichen Herztod. Durch die Einführung der Echokardiographie wurde die Diagnose und Gradierung dieses Klappenleidens auf einfache und überall verfügbare Weise möglich. Die Entwicklung mechanischer und biologischer Klappen für herzchirurgische Eingriffe hat zudem die operative Behandlung dieser Erkrankungen stark verbessert. Heute lässt sich ein Aortenklappenersatz auch bei älteren Patientinnen und Patienten über 80 Jahre mit einer geringen Mortalität und Morbidität durchführen. Dennoch ist für viele, besonders polymorbide Patientinnen und Patienten dieser Eingriff immer noch mit einem erheblichen Risiko verbunden. Entsprechend hat sich die interventionelle Forschung der letzten zehn Jahre darum bemüht, perkutane implantierbare Aortenklappen verfügbar zu machen (

Figure 1). Obschon der Eingriff immer noch nur im Rahmen von Protokollen und bei Hochrisikopatienten, welche durch Herzchirurgen abgelehnt werden, in Betracht gezogen wird, hat die Technik wie auch das verfügbare Material enorme Fortschritte gemacht. Heute sind verschiedene Klappen verfügbar, welche mit immer noch grossen Schleussen femoral retrograd über die Aorta eingeführt und in der Aortenwurzel mit einem Ballon implantiert werden können. Die Resultate der ersten kleinen Serien sind ermutigend und es ist absehbar, dass der perkutane Aortenklappenersatz zumindest bei chirurgischen Hochrisikopatienten in mittelbarer Zukunft routinemässig verfügbar wird.

Bei all diesen Erfolgen und der Bedeutung der koronaren Herzkrankheit sollten andere, weniger häufige, jedoch klinisch bedeutsame Krankheitsbilder aus der kardiovaskulären Medizin nicht vergessen werden. So sind auch die Klappenleiden, vor allem im Bereich der Mitral- und Aortenklappe, für viele Patientinnen und Patienten symptomatisch und bezüglich der Prognose bedeutsam. Mit der Überalterung der westlichen Gesellschaften hat vor allem die degenerative Aortenstenose heute eine enorme Bedeutung erlangt. Sie tritt vornehmlich in der ältesten Altersgruppe auf, insbesondere bei 70-bis über 80jährigen Patientinnen und Patienten. Das Leiden beeinträchtigt die Lebensqualität der Betroffenen erheblich und führt zu Atemnot, Angina pectoris, Schwindel, zerebrovasklulären Embolien und zum plötzlichen Herztod. Durch die Einführung der Echokardiographie wurde die Diagnose und Gradierung dieses Klappenleidens auf einfache und überall verfügbare Weise möglich. Die Entwicklung mechanischer und biologischer Klappen für herzchirurgische Eingriffe hat zudem die operative Behandlung dieser Erkrankungen stark verbessert. Heute lässt sich ein Aortenklappenersatz auch bei älteren Patientinnen und Patienten über 80 Jahre mit einer geringen Mortalität und Morbidität durchführen. Dennoch ist für viele, besonders polymorbide Patientinnen und Patienten dieser Eingriff immer noch mit einem erheblichen Risiko verbunden. Entsprechend hat sich die interventionelle Forschung der letzten zehn Jahre darum bemüht, perkutane implantierbare Aortenklappen verfügbar zu machen (

Figure 1). Obschon der Eingriff immer noch nur im Rahmen von Protokollen und bei Hochrisikopatienten, welche durch Herzchirurgen abgelehnt werden, in Betracht gezogen wird, hat die Technik wie auch das verfügbare Material enorme Fortschritte gemacht. Heute sind verschiedene Klappen verfügbar, welche mit immer noch grossen Schleussen femoral retrograd über die Aorta eingeführt und in der Aortenwurzel mit einem Ballon implantiert werden können. Die Resultate der ersten kleinen Serien sind ermutigend und es ist absehbar, dass der perkutane Aortenklappenersatz zumindest bei chirurgischen Hochrisikopatienten in mittelbarer Zukunft routinemässig verfügbar wird.

Mitralklappenleiden gehören zur zweithäufigsten Gruppe von Patientinnen und Patienten mit valvulärer Herzkrankheit. Ein kleiner, aber klinisch bedeutsamer Teil der Patientinnen und Patienten mit Mitralklappenprolaps entwickeln häufig über Jahre und Jahrzehnte eine zunehmende Mitralinsuffizienz, einen Mitralklappenfadenabriss und/ oder eine Endokarditis, die ein chirurgisches Vorgehen erforderlich machen. Während früher in erster Linie ein Mitralklappenersatz in Erwägung gezogen wurde, können heute aufgrund der Fortschritte der chirurgischen Technik viele dysfunktionelle Mitralklappen chirurgisch mit sehr gutem Ergebnis rekonstruiert werden. Diese Eingriffe haben den enormen Vorteil, dass sie einerseits eine Antikoagulation nicht zwingend machen (ausser bei persistierendem Vorhofflimmern und anderen besonderen Situationen), andererseits die Ventrikelmechanik erhalten, ja verbessern und dadurch zu hämodynamisch und klinisch besseren Resultaten führen. Die Nachkontrolle von Patientinnen und Patienten mit Mitralklappeneingriffen durch die niedergelassenen Kardiologen ist weiterhin bedeutsam. In diesem Heft der «Kardiovaskulären Medizin» berichten Zaza et al. vom klinischen Verlauf und den hämodynamischen sowie echokardiographischen Ergebnissen bei Patientinnen und Patienten nach Mitralklappenersatz und weisen auf die Bedeutung einer langfristigen Betreuung hin [

1].

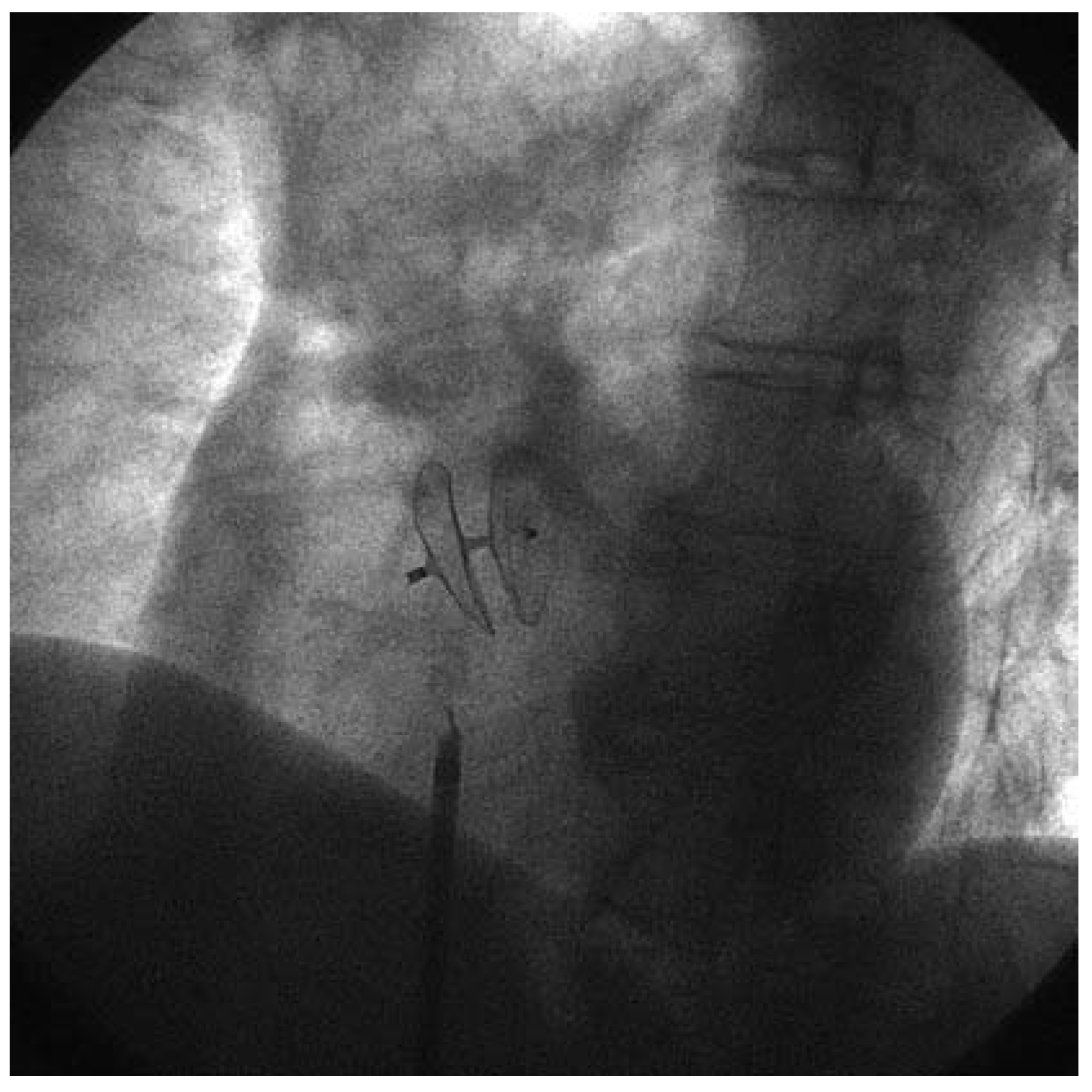

Neben den Klappenleiden sind auch kongenitale Defekte im Herzen, wie beispielsweise ein offenes Foramen ovale, ein Vorhofseptumdefekt, ein persistierend offener Ductus botalli und weitere Leiden von Bedeutung. Das offene Foramen ovale ist besonders häufig und bei den allermeisten Patientinnen und Patienten klinisch stumm. Bereits im letzten Jahrhundert haben die Pathologen auf die Häufigkeit eines persistierend offenen Foramen ovale hingewiesen, jedoch wurde lange Zeit ein solcher Befund als unbedeutend erachtet. In den letzten Jahren allerdings häuften sich Berichte über paradoxe Embolien durch ein offenes Foramen ovale. Die Embolie solcher aus den grossen Venen stammenden Thromben ins Gehirn kann zu klinisch bedeutsamen Komplikationen führen, zum Teil auch bei jüngeren Patientinnen und Patienten. Entsprechend wurden in den letzten Jahren zunehmend echokardiographische Untersuchungen bei diesen Patientinnen und Patienten im Hinblick auf die Entdeckung eines offenen Foramen ovale durchgeführt. Technisch lassen sich heute diese persistierenden Defekte mit verschiedenen Verschluss-Devices verschliessen (

Figure 2). Obschon bei einzelnen Patientinnen und Patienten grosse Thromben auch in situ dokumentiert wurden, ist die Bedeutung der paradoxen Embolien bei unklaren transient-ischämischen Attacken und Hirnschlägen weiterhin umstritten. So wird diskutiert, ob bei Migräne ein offenes Foramen ovale entsprechende Attacken auslösen kann, beispielsweise durch den Durchtritt von Serotonin und anderen bei diesem Leiden implizierten Mediatoren. Obschon zahlreiche Fallberichte und kleinere Serien die Durchführbarkeit und Sicherheit dieses Eingriffes dokumentiert haben, ist der breite Einsatz immer noch in Diskussion, zumal eine randomisierte internationale Studie zwar läuft, aber noch nicht abgeschlossen werden konnte.

In diesem Heft der «Kardiovaskulären Medizin» berichten Gonnella et al. über die günstigen Wirkungen des Verschlusses eines offenen Foramen ovale mit dem Intrasept-Device bei Patientinnen und Patienten mit Migräne [

2].

Weitere nichtkoronare Eingriffe in der interventionellen Kardiologie sind der Verschluss des Vorhofseptumdefektes, welcher im Wesentlichen in gleicher Art und Weise erfolgt, aber grössere Devices erfordert und auch eine gute Selektion der Patienten nötig macht, da sich morphologisch nicht alle Septumdefekte für einen perkutanen Verschluss eignen. Auch der Ductus botalli lässt sich heute mit entsprechenden expandierbaren Devices perkutan verschliessen, sodass chirurgische Eingriffe bei diesen Patientinnen und Patienten deutlich weniger häufig geworden sind.

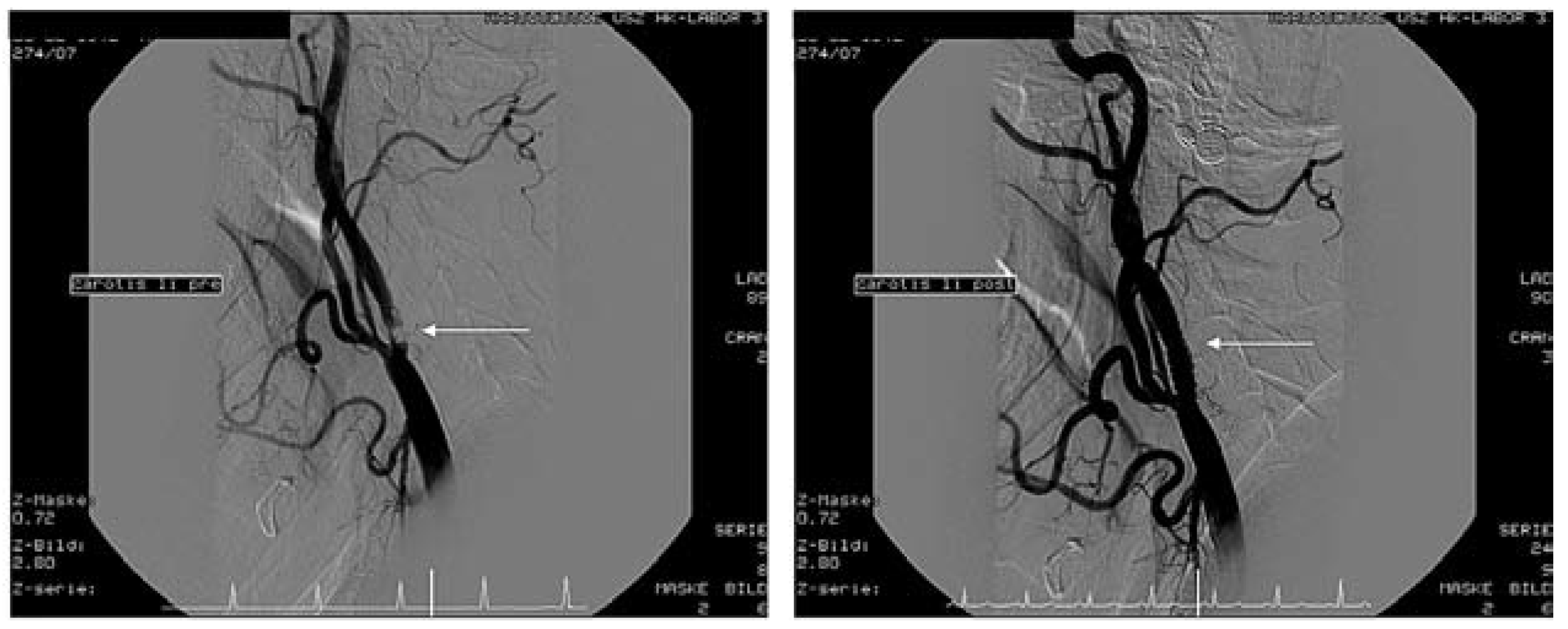

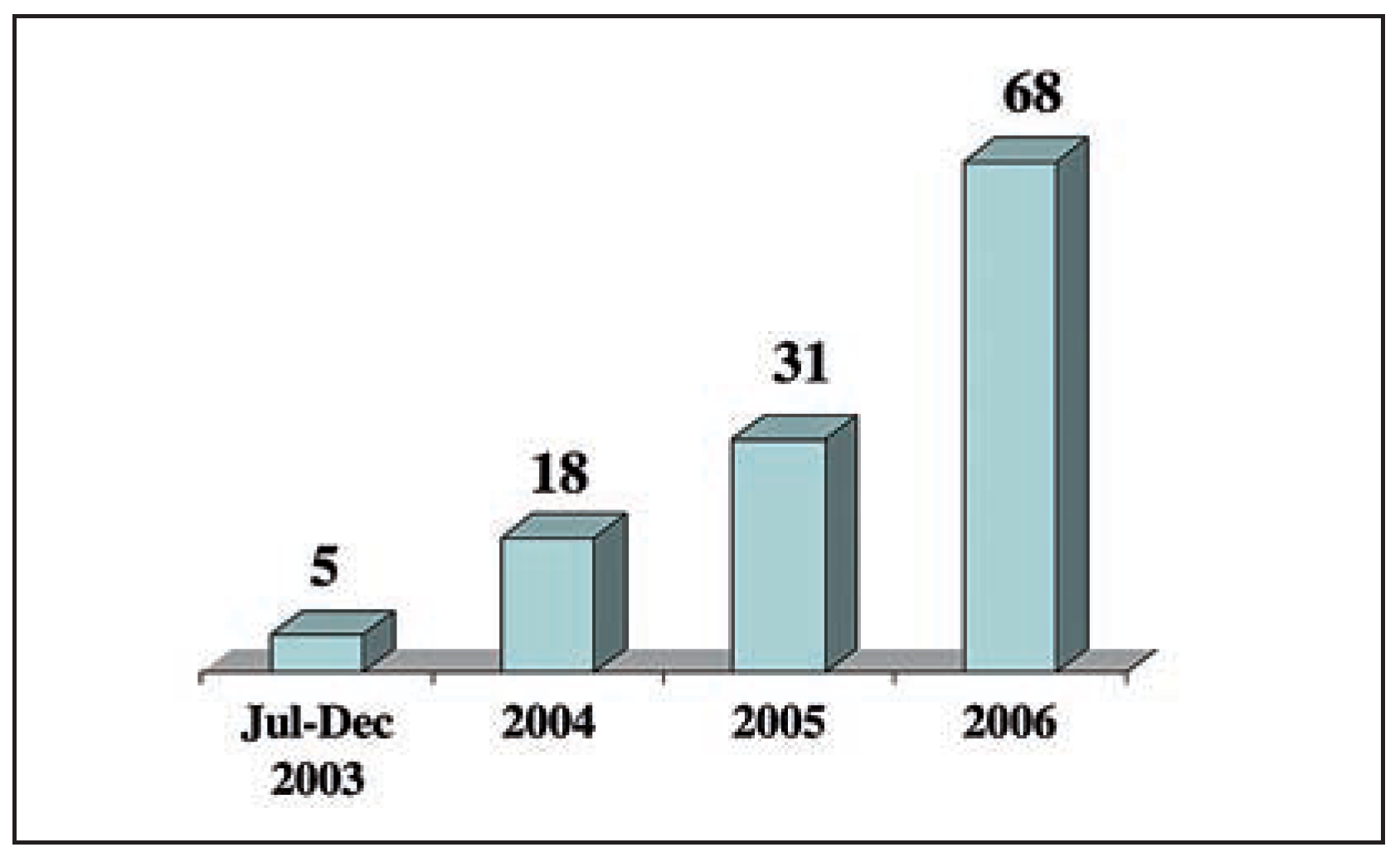

Schliesslich entwickelte sich das Karotis-Stenting zu einem bedeutenden Eingriff für interventionelle Kardiologen. Neue Technologien besonders durch Verwendung von so genannten Filter-Devices zur Vermeidung von zerebrovaskulären Embolien aus rupturierten Plaques haben die Ergebnisse erheblich verbessert. Am UniversitätsSpital Zürich wurden in den letzten Jahren über 140 solche Eingriffe mit einer minimalen Komplikationsrate (30-Tage-Mortalität-, Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko 2,1%) auch bei Hochrisikopatienten durchgeführt (

Figure 3 and

Figure 4). Diese Ergebnisse machen deutlich, dass sich das Karotis-Stenting heute zu einer Alternative der Karotis-Endarterektomie entwickelt hat.

Zusammenfassend zeigen diese Arbeiten ebenso wie die Literatur anderer Forscherinnen und Forscher, dass nichtkoronare Eingriffe sowohl für den interventionellen Kardiologen wie auch für den Herz-Gefäss-Chirurgen sich zunehmender Bedeutung erfreuen und für die Patientinnen und Patienten als einfache, sicherere neue Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen.