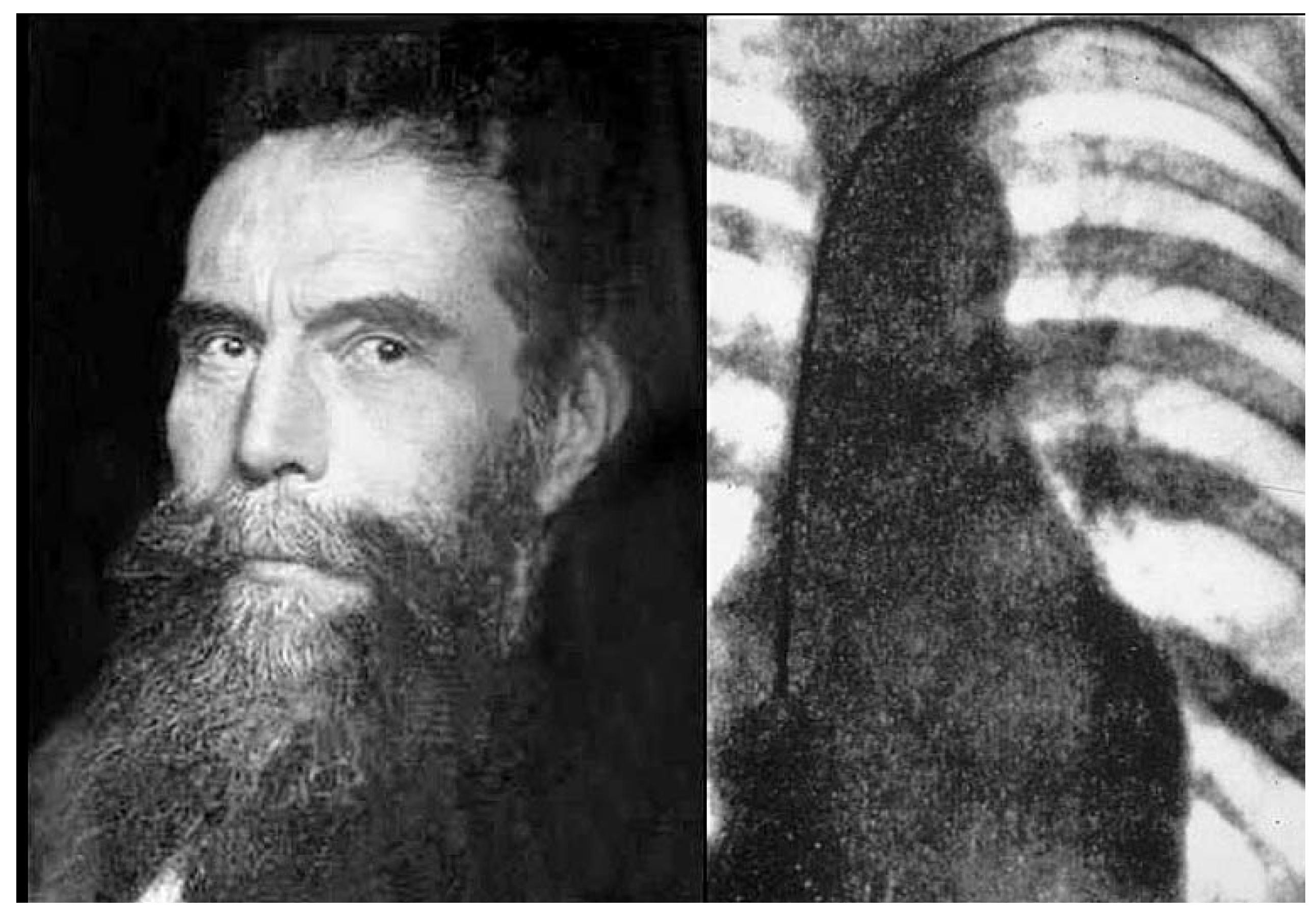

Dass das unsichtbare Organ Herz für den Arzt sichtbar wurde, ist ein historisch relativ junges Ereignis. Erst mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Konrad Röntgen um die vorletzte Jahrhundertwende konnten erste Schattenbilder des Herzens gewonnen werden (

Figure 1A), seine Strukturen aber wurden erst mit der invasiven Herzkatheteruntersuchung mittels Kontrastmittelinjektionen sichtbar (

Figure 1B). Eine nicht-invasive, für den klinischen Alltag verwendbare Bildgebung wurde erst in den 1960er Jahren durch die Echokardiographie verfügbar und in der Folge beeindruckend weiterentwickelt. Während zunächst im sogenannten M-mode-Ultraschall nur die Wanddicke, die Ventrikeldimensionen sowie die Kontraktilität des Myokards und danach teilweise auch die Funktion der Mitralund Aortenklappe beurteilt werden konnten, lassen sich heute mit den zweidimensionalen Bildern, insbesondere der Dopplertechnik inklusive Colorflow, die Struktur des Herzens sowie die Funktion von Myokard und Herzklappen ultrasonographisch ohne grossen Aufwand bei fast jedem Patienten bestimmen. Während in der pädiatrischen Kardiologie die Echountersuchung aufgrund dieser Möglichkeiten die invasive Abklärung mittels Herzkatheter weitgehend abgelöst hat, blieb die Echokardiographie der Erwachsenenkardiologie eine einfach einsetzbare und viel verwendete Untersuchung mit gewissen Beschränkungen. So lassen sich insbesondere mittels transthorakalen Ultraschalls die Herzkranzgefässe nur in Einzelfällen darstellen, womit Patienten mit koronarer Herzkrankheit, die wichtigste Patientengruppe der Kardiologie, bis heute weiterhin eine Koronarangiographie benötigen.

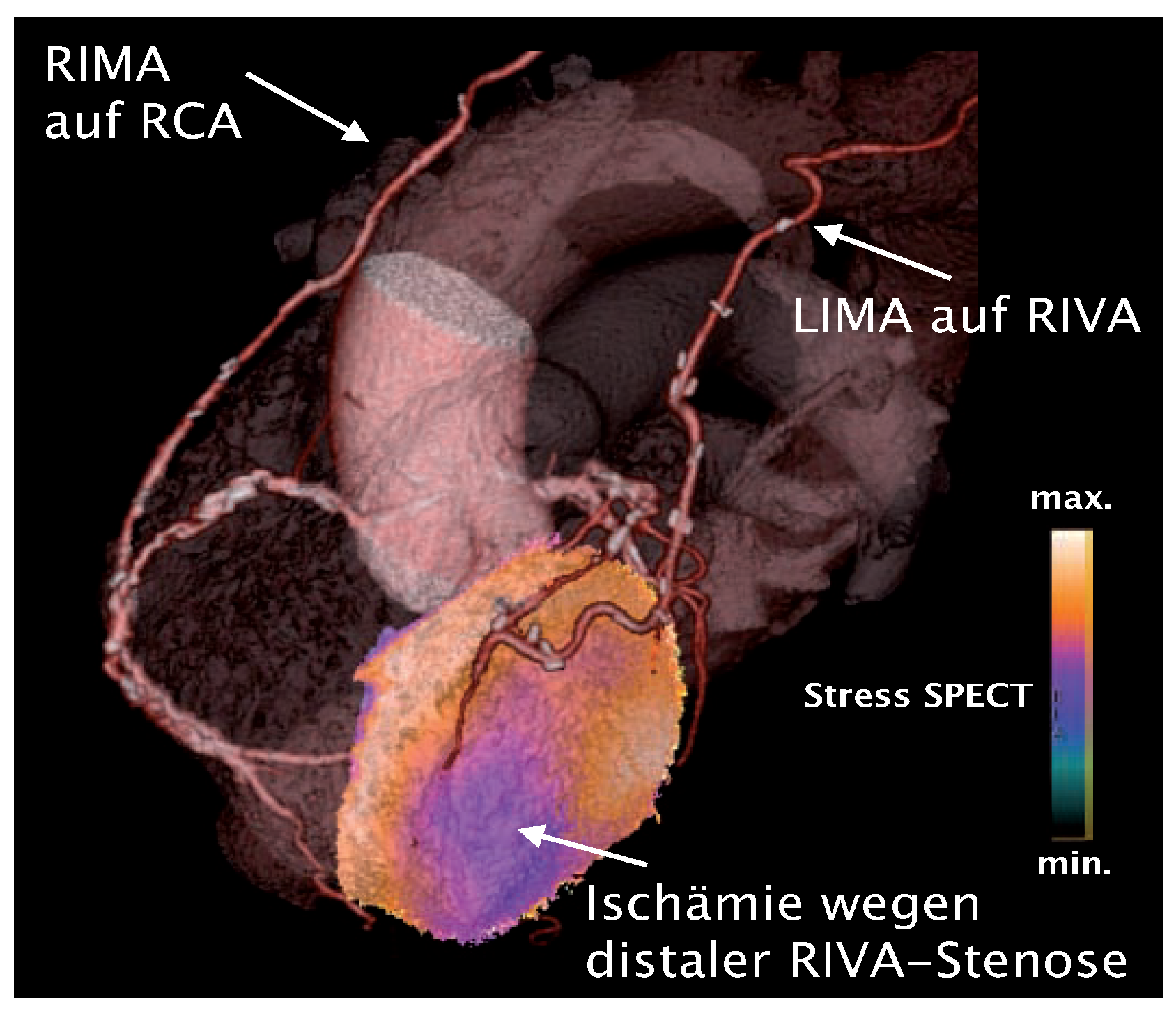

Nach der Echokardiographie wurden nuklearmedizinische Untersuchungen in die Kardiologie eingeführt, so die Perfusionsszintigraphie mit Thallium, später mit Sestamibi und Technetium (

Figure 2), sowie die Positron-Emissions-Tomographie mittels radioaktivem Wasser, Ammoniak oder Glukose. Diese Untersuchungen erlauben zwar nur eine beschränkte Aussage über die Struktur des Herzens (insbesondere lässt sich die Klappenfunktion nicht bestimmen), eine Abschätzung der Pumpfunktion allerdings ist möglich (

Table 1). Der Hauptvorteil nuklearmedizinischer Untersuchungen liegt in der Bestimmung der Koronardurchblutung in Ruhe und unter Belastung (

Table 2). Damit konnten erstmals Durchblutungsstörungen des Herzens nicht-invasiv objektiviert und bei koronarer Herzkrankheit gute Aussagen über den weiteren klinischen Verlauf gemacht werden. So sind nuklearmedizinische Untersuchungen die prognostisch am besten belegten Tests bei koronarer Herzkrankheit: Bei normaler Perfusion unter Belastung sind kardiale Ereignisse wie Myokardinfarkt und Tod selten, während bei Durchblutungsstörungen die Prognose ungünstig ist. Im Gegensatz zur Ergometrie bleibt ein Nachteil dieser Untersuchungen die Strahlenbelastung (Thallium: 17–25 mSv; Sestamibi: 7 mSv; Ammoniak-PET:4 mSv; Wasser-PET: 2 mSv), welche vor allem bei Kindern bedeutsam sein kann. Zum Vergleich beträgt die Strahlenbelastung für ein Thoraxbild 0,02 mSv, was in etwa der kosmischen Strahlung bei einem Intercontinentalflug entspricht.

Mit der Entwicklung der Stress-Echokardiographie (mit Dobutamin oder Laufband) in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde ein bildgebender Belastungstest ohne Strahlenbelastung verfügbar. Die Stress-Echokardiographie wurde in der Folge klinisch intensiv untersucht und zeigte eine ähnliche diagnostische Aussagekraft wie die nuklearmedizinischen Methoden (

Table 1). Allerdings ist ihre Verwendbarkeit bei Übergewicht und Emphysem beschränkt und sie ist stark untersucherabhängig (

Table 2). Die Kontrastmittel-unterstützte Stress-Echokardiographie mag die Aussagekraft dieser Methode zwar verbessern, hat sich aber im klinischen Alltag wenig durchgesetzt. Schliesslich lässt sich auch mit der Stress-Echokardiographie die Koronaranatomie nicht zur Darstellung zu bringen.

Die beeindruckende Verbesserung der Computertomographie in den letzten Jahren erlaubt es seit kurzem, auch die sehr dünnen Herzkranzgefässe in einem bewegten Organ wie dem Herzen mit immer grösserer Genauigkeit zur Darstellung zu bringen (

Figure 2). Mit 64-Zeilen-Technik oder der noch neueren «Dual source»-Technik gelingt heute innerhalb weniger Sekunden eine gut reproduzierbare und genaue Akquisition der Daten zur Darstellung der Herzkranzarterien bei den meisten Patienten (Bearbeitungszeit zur Bildherstellung 30–60 Minuten). Allerdings lassen sich bei Patienten über 65 Jahre, vor allem aber bei Diabetikern und niereninsuffizienten Patienten mit starken Verkalkungen, nach Stenting und bei Vorhofflimmern, die Gefässe nicht immer sicher beurteilen. Die Nachteile der Methode liegen daher neben der erheblichen Strahlenbelastung (entspricht 8–15 mSv) in ihrer beschränkten Verwendung. So lassen sich bei Vorhofflimmern oder einer Herzfrequenz >90/min keine aussagekräftigen Bilder gewinnen und bei starken Verkalkungen der Herzkranzgefässe (welche vor allem bei Patienten >70 Jahren, Diabetikern und Patienten mit Niereninsuffizenz häufig sind), bzw. bei Patienten mit Stents, ist die Sichtbarkeit des Koronarlumens deutlich eingeschränkt (

Table 2). Vor allem aber erlaubt die Computertomographie alleine (wenn sie nicht mit einer Szintigraphie oder einer Positron-Emissions-Tomographie kombiniert wird;

Figure 2) ebenso wenig wie die Koronarangiographie eine Bestimmung der Myokardperfusion bzw. Ischämie.

Das Magnet-Resonanz-Imaging (MRI), welches ebenfalls seit den 80er Jahren am Herzen Verwendung findet, wurde zwar in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, weist aber immer noch gewisse Beschränkungen auf. Zwar ist das kardiale MRI die genauste Methode bezüglich Struktur und Auswurffraktion des Herzens, die Klappenfunktion lässt sich aber weniger einfach bestimmen als beispielsweise mit der Echokardiographie (

Table 2). Die Koronararterien lassen sich bis heute noch nicht mit angemessener Qualität darstellen, womit die Methode für diese Fragestellung nicht einsetzbar ist. Allerdings hat das Magnet-Resonanz-Imaging mit der Gadolinium-Methode heute einen wichtigen Stellenwert bei der Bestimmung der Myokardperfusion (Ischämiediagnostik) und der Quantifizierung von Infarkten (late enhancement); vor allem bei Kindern hat das Perfusions-MRI die szintigraphischen Untersuchungen völlig abgelöst und auch bei Erwachsenen ist diese Methode zumindest in erfahrenen Zentren zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz nuklearmedizinischer Untersuchungen geworden. Allerdings ist die Erfahrung mit dem kardialen MRI und damit die klinische Evidenz deutlich geringer als mit den bereits lange verwendeten Perfusionsszintigrammen und der Positron-Emissions-Tomographie.

Zusammenfassend verfügt der Kardiologe heute also über vier hervorragende, nichtinvasive Methoden der Bildgebung, welche jeweils unterschiedliche Limitationen aufweisen (

Table 1 and

Table 2). Haben wir also die Qual der Wahl? Oder gibt es eine klinisch zu rechtfertigende differenzielle Verwendung der heute verfügbaren Methoden? In der Diagnostik von Störungen der linkventrikulären Funktion und der Herzklappen ist sicher die Echokardiographie weiterhin die Methode der Wahl (

Table 1). In Einzelfällen, bei welchen keine genügende Bildqualität erreicht werden kann, bietet das Magnet-Resonanz-Imaging beste strukturelle und funktionelle Informationen. Trotz technischer Fortschritte ist die Computertomographie hier selten eine Alternative, vor allem wegen der Strahlenbelastung.

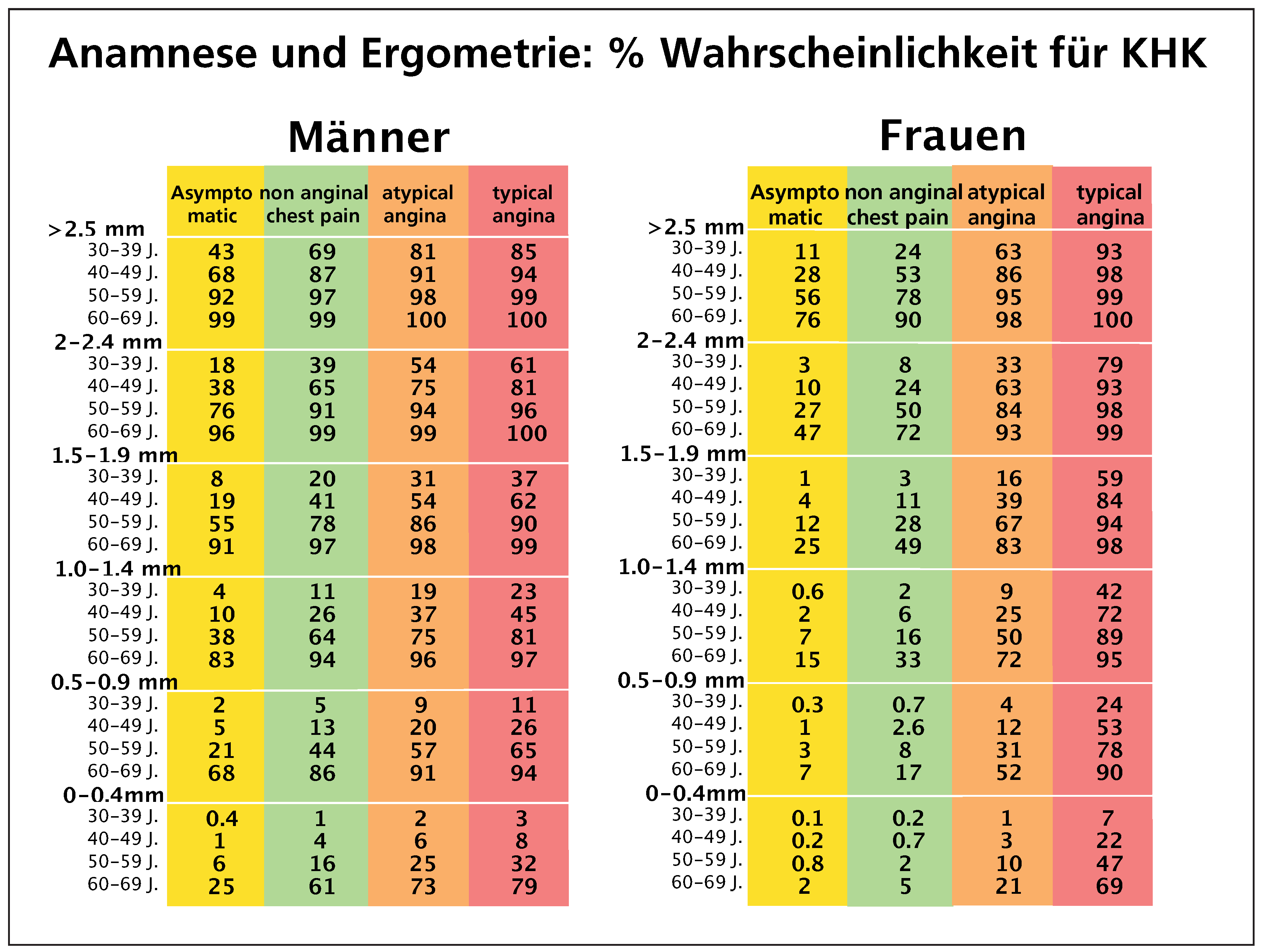

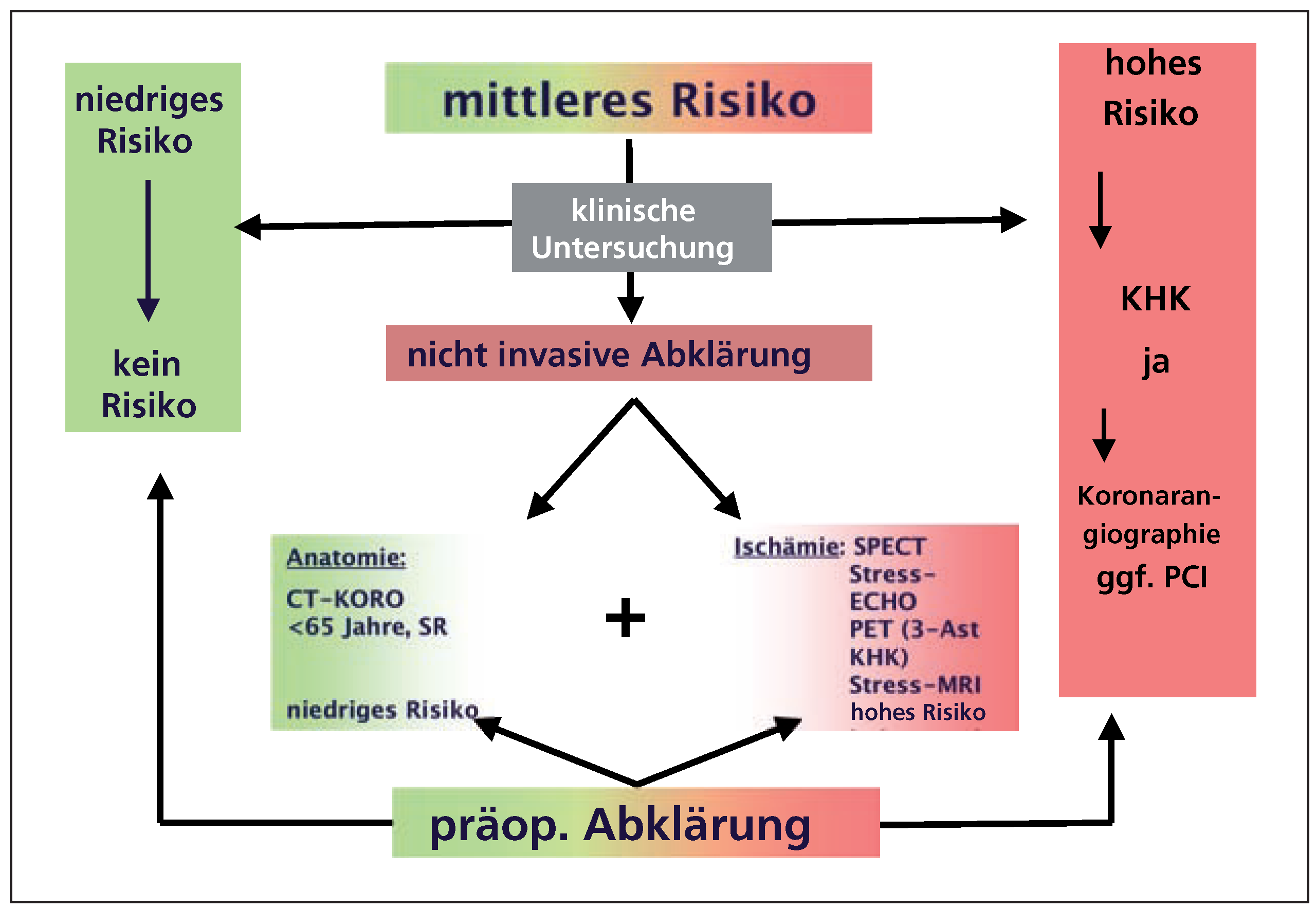

In der Diagnostik der koronaren Herzkrankheit stehen auch heute zunächst die klinische Befragung und der Belastungstest (

Figure 3) im Vordergrund. Aufgrund des Alters, der Art der Beschwerden und den EKG-Veränderungen lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzkrankheit sowohl bei Männern wie bei Frauen genau bestimmen (

Figure 4). Ebenso sollte der Blutdruckanstieg und die geleistete Belastung (% des Solls) mit in Betracht gezogen werden. Nach diesen initialen Untersuchungen können bei ausgewählten Patienten mit mittlerem Risiko und unklaren Befunden heute sowohl die Stress-Echokardiographie, das Perfusions-MRI und die nuklearmedizinischen Methoden zum Einsatz kommen (

Table 1,

Figure 5). Die Stress-Echokardiographie und das Perfusions-MRI sind die wohl schonendsten Verfahren, da sie ohne Strahlenbelastung auskommen. Allerdings sind die Erfahrungen besonders mit dem Perfusions-MRI geringer und die Durchführung ist bis heute nur in geübten Zentren möglich, während sich die nuklearmedizinischen Methoden in vielen, auch kleineren Spitälern seit Jahren etabliert haben (

Table 2). Die heute sehr beliebte Computertomographie liefert als einzige nicht-invasive Methode zunehmend genauere anatomische Informationen über die Herzkranzgefässe (allerdings nur bei einem Teil der Patienten; s. o.), bleibt aber funktionelle Daten weiterhin schuldig. Aus diesen Gründen wurden Hybridtechnologien wie das PET-CT entwickelt (

Figure 2), welche zwar nur wenigen Zentren vorbehalten sind, doch die aussagekräftigsten Methoden in der nichtinvasiven kardialen Diagnostik darstellen.

Im vorliegenden Heft der

Kardiovaskulären Medizin widmen sich zwei Arbeiten dem kardialen Imaging. Eine erste Übersicht von Jürg Schwitter zeigt die heutigen Möglichkeiten des kardialen Magnet-Resonanz-Imagings bei der Abklärung der koronaren Herzkrankheit auf und versucht die Aussagekraft und Verwendbarkeit dieser Methode mit dem zunehmend verfügbaren Mehrzeilen-Computertomographen in Beziehung zu setzen [

2]. Diese aus der Perspektive eines erfahrenen kardialen MR-Forschers dargestellten Möglichkeiten sind überzeugend und weisen darauf hin, dass in Zukunft—vor allem, wenn es gelingen sollte, auch die Herzkranzgefässe mittels MRI besser darzustellen—ein «One-stop-Shop» in der kardialen Diagnostik mit Darstellung des Ventrikels, der Klappen, der Perfusion und der Koronarien ohne Strahlenbelastung Wirklichkeit werden könnte. Einschränkend muss gesagt werden, dass auch in der Zeit der medizinischen Hochtechnologie, bei klinisch eindeutiger Situation und positiver Ergometrie weder eine Stress-Echokardiographie, eine Perfusionsszintigraphie noch ein Computertomogramm wirklich sinnvoll sind (

Figure 3). Vielmehr ist in diesen Fällen—nach der Anamnese und einem einfachen Belastungstest—der direkte Gang ins Katheterlabor mit entsprechender Intervention sicher kostengünstiger und medizinisch sinnvoller. Dennoch gibt es eine grosse Zahl von Patienten, welche klinisch weder eindeutig nicht-kardiale Beschwerden noch eine typische Angina pectoris aufweisen (

Figure 5). In dieser Patientengruppe bieten nicht-invasiven Methoden die Möglichkeit zu einem besseren Screening von Patienten, welche einer invasiven Abklärung zugeführt werden müssen bzw. keiner weiteren Massnahmen bedürfen. Hier scheint das Herz-MRI mehr und mehr an Boden zu gewinnen und könnte möglicherweise bald in der klinischen Routine Eingang finden wie sich dies neulich für die CT-Koronarangiographie beobachten liess. Im Moment allerdings scheint bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit ein Vorgehen sinnvoll wie es in

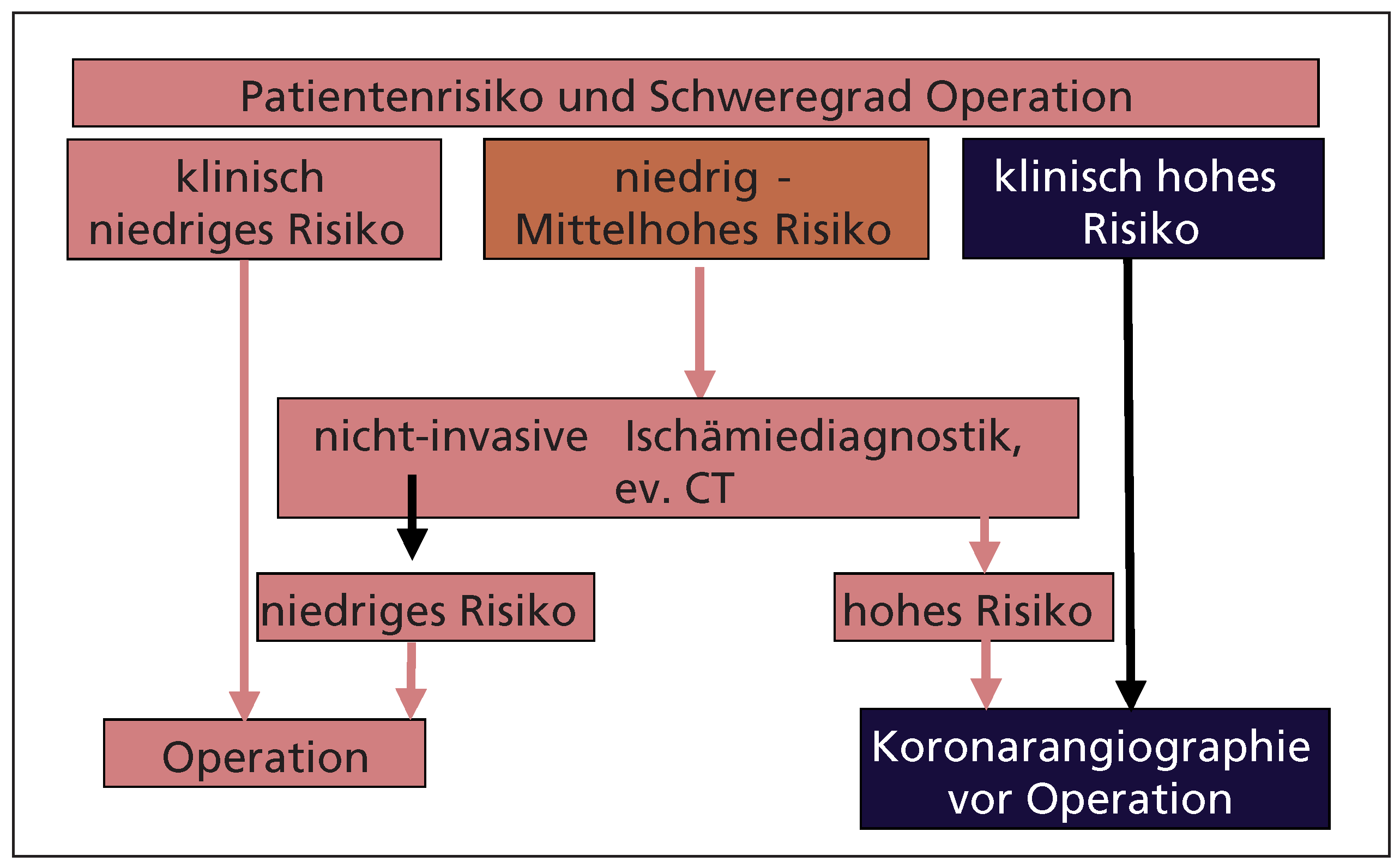

Figure 5 dargestellt ist. Bei präoperativen Abklärungen sollte unseres Erachtens wie in

Figure 6 dargestellt, vorgegangen werden.

Ein weiterer Aspekt des kardialen Imagings ist die Erfassung von Patienten mit einem hohen Risiko für zukünftige Ereignisse (Myokardinfarkt und Tod). Diese

prognostische Indikation für solche Untersuchungen hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. In einer weiteren Arbeit dieses Heftes der

Kardiovaskulären Medizin berichten Romanens und Mitarbeiter über das computertomographische Imaging von Risikopatienten [

3]. Dabei vergleichen sie die Ergebnisse des Calcium-Scores mit den Risikotabellen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (

European Society of Cardiology; ESC score card) und der internationalen Arteriosklerose Gesellschaft (

International Society of Atherosclerosis). Diese praktisch relevante Arbeit zeigt, dass dem nicht-invasiven kardialen Imaging in Zukunft auch in der Prognostik kardialer Ereignisse eine zunehmende Bedeutung zukommen könnte. So dürfte—falls sich die Ergebnisse erster Studien in grossen prospektiven Untersuchungen bestätigen sollten—bald die Risikostratifizierung für Therapieentscheidungen blutdrucksenkender Mittel, Cholesterinsenkern und anderen Medikamenten auch Ergebnisse des Imagings mit in Betracht ziehen.