Summary

Background: The efficacy of therapy for coronary heart disease with ACE inhibitors has been documented in clinical investigations. The EUROPA study has backed up the clinical usefulness of the ACE inhibitor perindopril in a dose of 8 mg/day in patients with stable coronary heart disease without cardiac failure. This provides an opportunity of evaluating the cost-effectiveness of this therapy in the context of the Swiss healthcare system.

Patients and methods: The cost-effectiveness of perindopril was evaluated on the basis of EUROPA study results by incremental costeffectiveness analysis. All costs were evaluated from the viewpoint of compulsory sickness insurance. Effectiveness was computed as life years gained, using epidemiological modelling. Costs and effectiveness were subjected to univariate sensitivity analysis.

Results: The incremental costs amount to CHF 1684 (1108 euro) in the group treated with perindopril. Life years gained by the therapy (mean duration 4.2 yr) amount to 0.167 per patient. The resultant cost effectiveness of perindopril therapy in Switzerland amounts, discounted, to CHF 10 086 (6636 euro) per life year gained. The soundness of this result was backed by an extensive sensitivity analysis, with costs of CHF 5758 (3788 euro) to CHF 16 809 (11 059 euro) per life year saved. Conclusion: Administration of 8 mg perindopril in patients with stable coronary heart disease in Switzerland shows a comparatively favourable cost-effectiveness ratio.

Key words: costs; cost-effectiveness; coronary heart disease; ACE inhibitors

Zusammenfassung

Hintergrund: Die Wirksamkeit der Therapie der koronaren Herzkrankheit mit ACE-Hemmern wurde in klinischen Untersuchungen belegt. In der EUROPA-Studie wurde der klinische Nutzen des ACE-Hemmers Perindopril in einer Dosis von 8 mg/d bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit ohne Anzeichen einer Herzinsuffizienz belegt. Dies ist Anlass, die Kosten-Effektivität dieser Therapie, bezogen auf das schweizerische Gesundheitssystem, zu bewerten.

Patienten und Methoden: Die Wirtschaftlichkeit von Perindopril wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der EUROPA-Studie bewertet. Die Analyse wurde mittels einer inkrementalen Kosten-Effektivitäts-Analyse untersucht. Alle Kosten wurden aus Sicht der obligatorischen Krankenversicherung bewertet. Die Effektivität wurde als gewonnene Lebensjahre mittels einer epidemiologischen Modellierung berechnet. Kosten und Effektivität wurden einer univariaten Sensitivitätsanalyse unterworfen.

Resultate: Die inkrementalen Kosten betragen CHF 1684 (Euro 1108) in der mit Perindopril behandelten Gruppe. Die durch die Therapie (durchschnittliche Dauer: 4,2 Jahre) gewonnenen Lebensjahre betragen 0,167 pro Patient. Die abgeleitete Kosteneffektivität der Perindopril-Behandlung in der Schweiz beträgt diskontiert CHF 10 086 (Euro 6636) pro gewonnenes Lebensjahr. Die Robustheit dieses Ergebnisses konnte durch eine extensive Sensitivitätsanalyse erhärtet werden, mit Kosten pro gerettetes Lebensjahr von CHF 5758 (Euro 3788) bis CHF 16 809 (Euro 11 059).

Schlussfolgerung: Der Einsatz von 8 mg Perindopril bei Patienten mit einer stabilen koronaren Herzkrankheit in der Schweiz zeigt vergleichsweise ein günstiges Kosten-Effektivitäts-Verhältnis.

Key words: Kosten; Wirtschaftlichkeit; koronare Herzkrankheit; ACE-Hemmer

Hintergrund

Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist weltweit in industrialisierten Ländern eine der häufigsten Krankheiten; die Inzidenz der KHK ist stark altersund geschlechtsabhängig und bewegt sich je nach Region zwischen 0,1 und 1,1% pro Jahr (ab 5. Lebensjahrzehnt; Nord-Süd-Gefälle) [

1]. Unter den Todesursachen nehmen kardiovaskuläre Erkrankungen den ersten Platz ein. Eine erschreckende Entwicklung stellt die Zunahme der KHK bei Kindern und Jugendlichen dar [

2]. Die grossen Anstrengungen der letzten Jahre in der Primärund Sekundärprävention der KHK (effizientere Medikamente, Modifizierung des Lebensstils) konnten zwar die Prognose der Erkrankung verbessern, trotzdem bleiben Morbidität und Mortalität hoch, und damit auch die volkswirtschaftlichen Kosten.

Besondere gesundheitsökonomische Relevanz haben kardiovaskuläre Erkrankungen wegen ihres enormen Ressourcen-Verbrauches im Falle ihres Eintretens sowie wegen des Ressourcen-Anspruchs bei Umsetzung des wissenschaftlich gesicherten Präventionspotentials. Im Vordergrund solcher Betrachtungen stehen vor allem die koronare Herzkrankheit, der akute Myokardinfarkt im speziellen, sowie der Schlaganfall. Die kardiovaskulären Erkrankungen stellen in der Schweiz wie in vielen anderen entwickelten Industrieländern die häufigste Todesursache (ca. 50% der Gesamttodesursachen) dar [

3]. In der Schweiz leiden schätzungsweise 300 000 Patienten,

d.h. etwa 4% der Bevölkerung, an einer koronaren Herzkrankheit [

4]. Die koronare Herzkrankheit stellt darüber hinaus eine enorme ökonomische Belastung für das Gesundheitssystem dar. Für das Jahr 1993 verursachte die koronare Herzkrankheit Kosten von 2,1 Milliarden Schweizer Franken. Davon fielen rund 47% als direkte und 53% als indirekte Kosten an [

5]. Man schätzt dabei eine Verdoppelung der Ausgaben bis 1998. Eine ähnlich hohe Belastung der koronaren Herzkrankheit wurde für Deutschland ermittelt [

6]. Diese Zahlen unterstreichen die Wichtigkeit ökonomisch sinnvoller Präventionskampagnen und Therapieansätze in der Behandlung der koronaren Herzerkrankungen [

7].

Die vor kurzem publizierten, grossen Interventionsstudien bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko (HOPE) [

8], bei Patienten nach Bypass-Chirurgie (QUO VADIS) [

9] und bei Patienten nach koronarer Revaskularisation (APRES) [

10] ergaben, dass von der Medikamentenklasse der ACE-Hemmer auch KHK-Hochrisikopatienten ohne Herzinsuffizienz profitieren. Die Effekte werden neben der Reduktion der klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren auf rheologische, endotheliale und antithrombotische Eigenschaften der ACE-Hemmer zurückgeführt, die die Entwicklung oder Komplikationen der koronaren Arteriosklerose antagonisieren [11, 12].

In der vorliegenden EUROPA-Studie [

13] wurde untersucht, wie wirksam der ACEHemmer Perindopril bei Patienten mit KHK (ohne Herzinsuffizienz) in Ergänzung zur etablierten Sekundärprophylaxe mit Aspirin (ASS), Betablocker und Statin ist.

EUROPA (EURropean trial On reduction of cardiovascular risk with Perindopril in stable coronary Artery disease) ist die bisher grösste Studie zur Sekundärprävention bei KHK-Patienten. Anders als in einer früheren ACE-Hemmer-Studie (HOPE) [

7], in die gezielt Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko aufgenommen worden sind, ist man in EUROPA weniger selektiv vorgegangen.

In dieser Studie war ein breites Spektrum von Patienten mit dokumentierter stabiler KHK ohne Herzinsuffizienz vertreten, deren kardiovaskuläres Risiko als vergleichsweise niedrig einzustufen war. Diese Population repräsentiert besser als in anderen Studien das Spektrum typischer KHK-Patienten in der Praxis. Insgesamt 12 218 KHK-Patienten erhielten randomisiert entweder Perindopril (8 mg einmal täglich) oder Plazebo. Die Studienmedikation wurde dabei zusätzlich zu einer Standardtherapie verordnet, die zu einem hohen Teil Medikamente mit gesicherter prognoseverbessernder Wirkung (ASS, Betablocker, Statine) enthielt.

Trotz einer optimierten Basistherapie konnte bei diesen Patienten mit Perindopril (Coversum®) die Rate klinischer KHK-Komplikationen weiter gesenkt werden. Während der im Schnitt 4,2jährigen Beobachtungszeit lag die Inzidenzrate für die im primären Endpunkt kombinierten Ereignisse (kardiovaskulär bedingter Tod, Myokardinfarkt und Herzstillstand mit Überleben) mit Plazebo bei 9,9%.

Mit nur 8% war diese Rate in der Perindopril-Gruppe deutlich niedriger, wobei der Unterschied einer signifikanten Risikoreduktion um 20% entspricht. Der entscheidende Effekt war dabei die Verhütung tödlicher und nicht-tödlicher Herzinfarkte, deren Inzidenz durch Perindopril signifikant um 24% gesenkt wurde.

Eine vorbeugende Wirkung hatte Perindopril auch auf die Entwicklung einer Herzinsuffizienz. So war das relative Risiko der Patienten, aufgrund erstmals aufgetretener Symptome einer Herzinsuffizienz in die Klinik zu müssen, unter Perindopril signifikant um 39% niedriger als unter Plazebo. Um ein kardiovaskuläres Ereignis zu verhindern, müssen infolgedessen 50 KHK-Patienten vier Jahre lang mit Perindopril behandelt werden.

Bisher wurden keine gesundheitsökonomischen Überlegungen zur EUROPA-Studie angestellt.

Hingegen wurde für den Einsatz von ACEHemmern bei Patienten mit KHK, die ein hohes Risiko an kardiovaskulären Komplikationen tragen, die Kosteneffektivität bereits nachgewiesen [

14,

15,

16]. Eine kürzlich durchgeführte Wirtschaftlichkeitsanalyse der HOPEStudie für die Schweiz wies für Ramipril CHF 6005 pro gerettetes Lebensjahr aus [

17]. Die Kosteneffektivität von ACE-Hemmern wurde bisher auch in der Indikation Herzinsuffizienz [18, 19] sowie bei Patienten nach Myokardinfarkt [20, 21] analysiert. Die Wirtschaftlichkeit von Perindopril wurde hingegen bisher noch nicht untersucht.

Das Patientenkollektiv der EUROPA-Studie zeigt gegenüber der HOPE-Studie ein deutlich tieferes Risikoprofil. Der Ausbau der medikamentösen Sekundärprophylaxe mittels eines ACE-Hemmers bei diesen Patienten würde sich stark kostentreibend auswirken und muss daher unter der aktuellen Verknappung finanzieller Ressourcen im Gesundheitswesen auf seine Effizienz (Wirtschaftlichkeit) überprüft werden. Die vorliegende Arbeit versucht dies exemplarisch.

In der folgenden Studie wurde untersucht, ob die medikamentöse Therapie mit Perindopril bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit in der Schweiz kosteneffektiv ist. Diese Fragestellung ergibt sich aufgrund der EUROPA-Studie [

10]. Diese Studie zeigt erstmalig den Nutzen einer ACE-Hemmer-Therapie bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und niedrigem kardiovaskulärem Risiko.

Methodologische Grundlagen

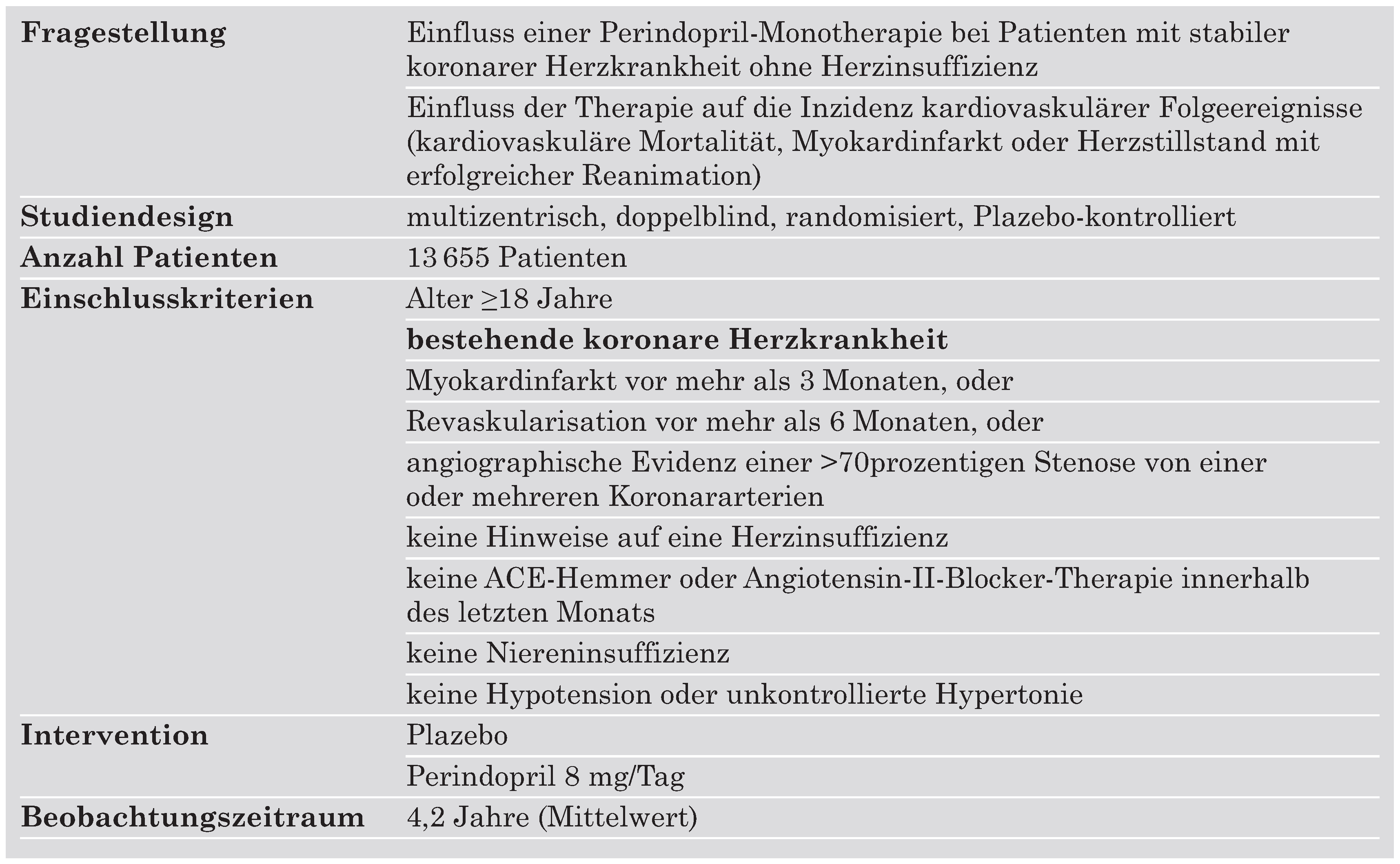

Die vorliegende Analyse ist eine retrospektive Analyse. Die Daten der bereits veröffentlichten doppelblinden, randomisierten, Plazebo-kontrollierten EUROPA-Studie (Tab. 1) wurden als Grundlagen zur Ermittlung der Effektivität herangezogen [

10]. Wir verweisen auf eine ausführliche Darstellung des Studien-Designs der EUROPA-Studie [

22].

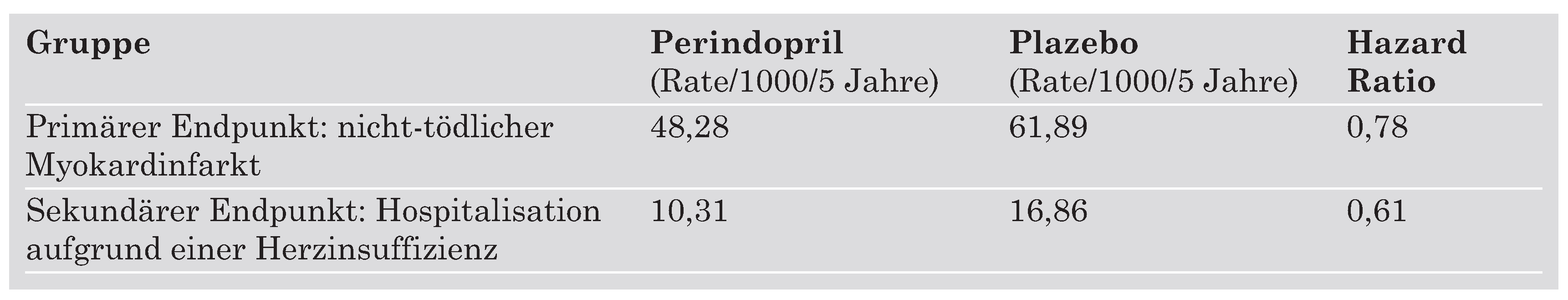

Tabelle 2 zeigt einen Vergleich der Eintrittswahrscheinlichkeiten einiger besonders kostenrelevanter klinischer Ergebnisse in der Perindopril- und der Plazebo-Gruppe. Der Beobachtungszeitraum sowie die Anzahl der Patienten entsprechen der EUROPA-Studie.

Den Endpunkt der Kosten-Effektivitäts-Analyse der Perindopril-Therapie bilden die Kosten pro gerettetes Lebensjahr in Schweizer Franken

Tabelle 1.

Die EUROPA (EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease)-Studie.

Tabelle 1.

Die EUROPA (EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease)-Studie.

Tabelle 2.

Vergleich der gesundheitsökonomisch relevanten Behandlungseffekte.

Tabelle 2.

Vergleich der gesundheitsökonomisch relevanten Behandlungseffekte.

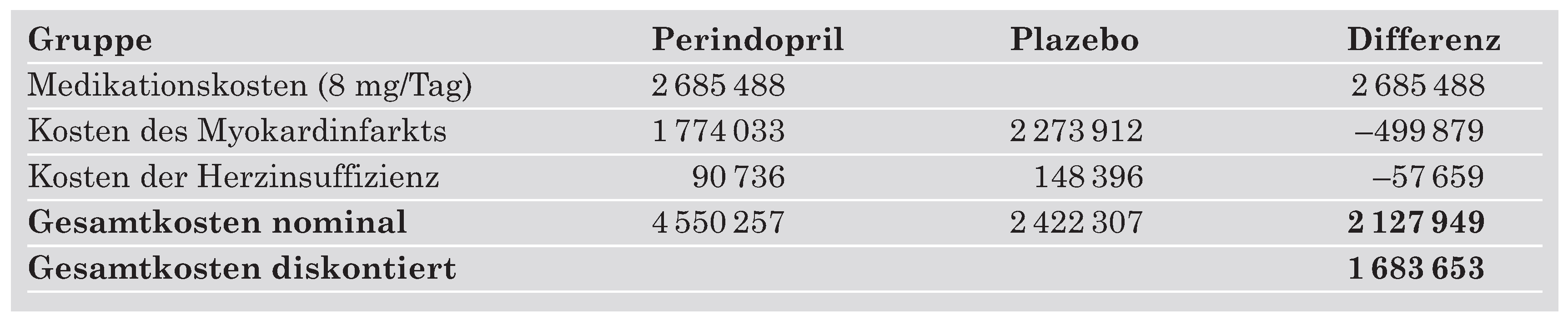

Tabelle 3.

Kosten in der Perindopril-Gruppe und Plazebo-Gruppe in CHF pro 1000 Patienten.

Tabelle 3.

Kosten in der Perindopril-Gruppe und Plazebo-Gruppe in CHF pro 1000 Patienten.

Kosten und Effektivität

Kosten

In die Ermittlung der Gesamtkosten der Perindopril-Therapie wurden drei direkt feststellbare Kostengruppen einbezogen: (1.) die Medikationskosten für Perindopril entsprechend der in der EUROPA-Studie verwendeten Dosierung, (2.) die akuten Kosten eines Myokardinfarktes, (3.) die akuten Kosten der Herzinsuffizienzbedingten Hospitalisation. Indirekte und intangible Kosten (z.B. Kosten aufgrund von Arbeitsausfallzeiten, Schmerz oder Verlust an Lebensqualität) wurden in die vorliegende Berechnung nicht miteinbezogen.

Die Therapiekosten für Perindopril wurden anhand des Apothekenverkaufspreises ermittelt (Arzneimittelkompendium 2004). Unter Verwendung der grössten verfügbaren Packung sowie einer Therapiedauer von 5 Jahren betragen die gesamten Arzneimittelkosten CHF 2,9 Mio. für tausend Patienten. Diese Berechnung erfolgt auf der Basis von CHF 1,65 Tagestherapiekosten für 8 mg Perindopril, abzüglich einer Zuzahlung von 10%. Damit errechnet sich ein Endpreis von CHF 1,47. Ebenso wurde konservativ eine 5jährige Therapiedauer gewählt, um die ursprünglich geplante, maximale Beobachtungsdauer («intent to treat population») zu berücksichtigen (Tab. 3).

Die Kosten eines akuten Myokardinfarktes (CHF 36 744) (Medikationskosten, Interventionen, stationärer Aufenthalt, ambulante Behandlung, Rehabilitation) wurden bereits anderweitig für die Schweiz bestimmt und für diese Analyse verwendet [

23]. Die Kosten der Hospitalisation einer Herzinsuffizienz (CHF 8800) beruhen auf einer durchschnittlichen Liegezeit in einer Akutklinik von 8,8 Tagen [

24].

Um die durch den Perindopril-Einsatz vermeidbaren Behandlungskosten zu ermitteln, wurden die der EUROPA-Studie entnommenen, vermeidbaren Ereignisse bezogen auf 1000 Patienten mit den Behandlungskosten pro Ereignis verknüpft. Dementsprechend lassen sich während 4,2 Jahren 14 Myokardinfarkte und 7 Herzinsuffizienz-bedingte Hospitalisationen vermeiden.

Effektivität

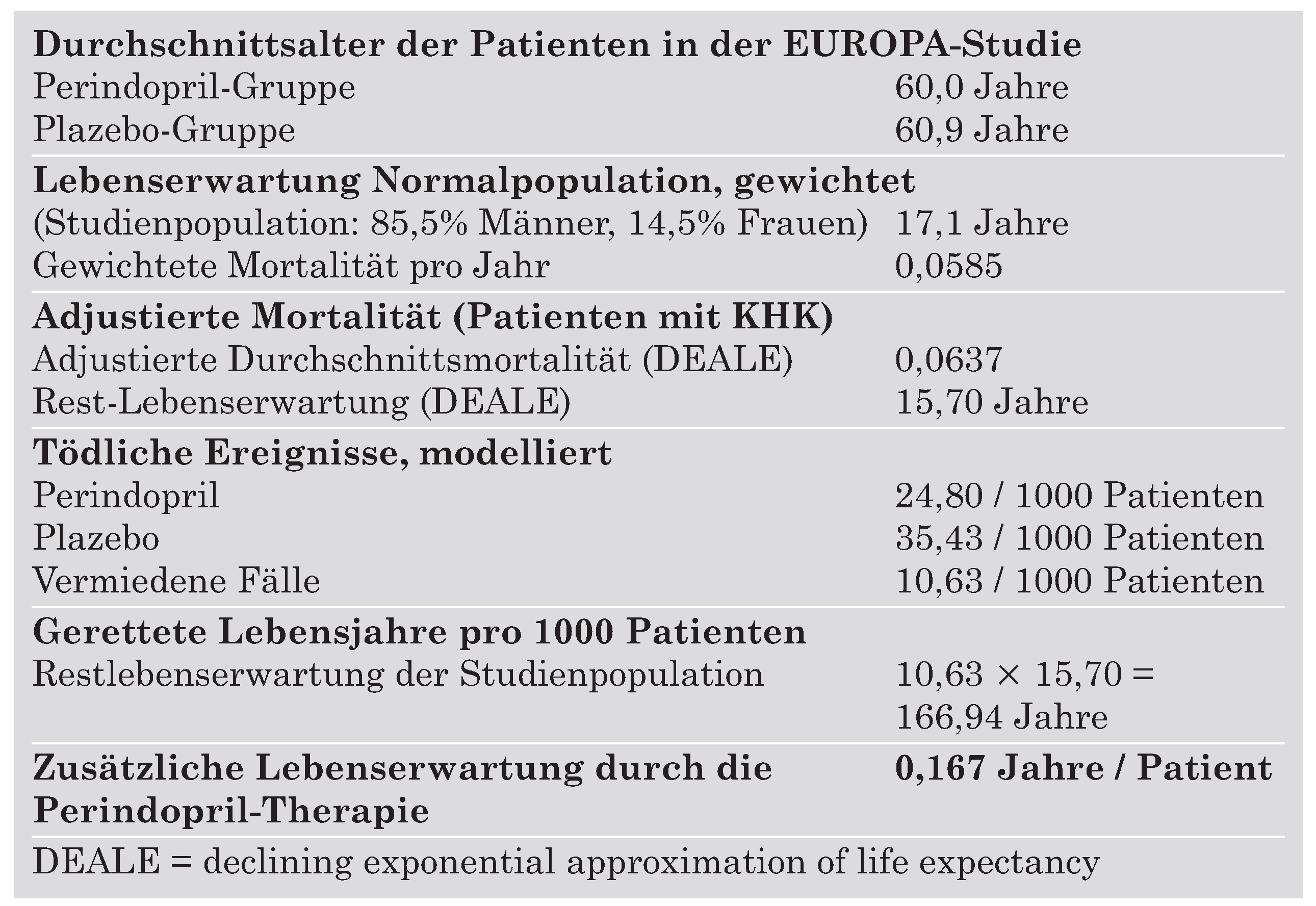

In der vorliegenden ökonomischen Analyse stellen die gewonnenen Lebensjahre in der mit Perindopril behandelten Gruppe im Vergleich zur Plazebo-Gruppe das Effektivitätskriterium dar. Die durchschnittliche Lebenserwartung von KHK-Patienten wurde anhand des DEALE-Verfahrens [

25] für eine analoge, 60jäh-rige schweizerische Population approximiert. Die durchschnittliche Lebenserwartung von 60jährigen Schweizern beträgt 83,2 Jahre für Männer und 87,5 Jahre für Frauen [

26]. Die Restlebenserwartung beträgt infolge dessen 17,1 Jahre bei einer zugehörigen jährlichen Mortalitätsrate von 5,8%. Die modellierte RestLebenserwartung der Patienten der EUROPA-Studie beträgt 15,7 Jahre (6,4% p.a.) auf der Basis der DEALEMethodik.

Kosten-Effektivität der Perindopril-Therapie

Die Kosten pro gerettetes Lebensjahr errechnen sich durch Division der Gesamtkostendifferenz zwischen der Perindoprilund Plazebo-Gruppe durch die Anzahl gewonnener Lebensjahre, die durch die Perindopril-Therapie erzielt wird.

Schwellenwerte der Kosten-Effektivität

Die Schwellenwerte für die Einschätzung, ob eine Intervention als kosteneffektiv gilt oder nicht, sind in der Schweiz wie auch in anderen Ländern, nicht zwingend explizit festgehalten. Aufgrund von Erfahrungen mit dem Bundesamt für Gesundheit kann man davon ausgehen, dass Werte unterhalb von CHF 50 000 pro gerettetes Lebensjahr in der Regel als kosteneffektiv bezeichnet werden können und in der Regel von der obligatorischen Krankenversicherung erstattet werden. Bei Werten oberhalb von CHF 100 000 pro gerettetes Lebensjahr besteht hingegen weitgehend der Konsens, dass solche Leistungen nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen bezahlt werden sollen. Bei diesen Leistungen kommen regelmässig sogenannte «Limitationes» zur Anwendung, d.h. die Leistung wird auf ganz bestimmte Patientengruppen oder Teilindikationen beschränkt.

Sensitivitätsanalysen

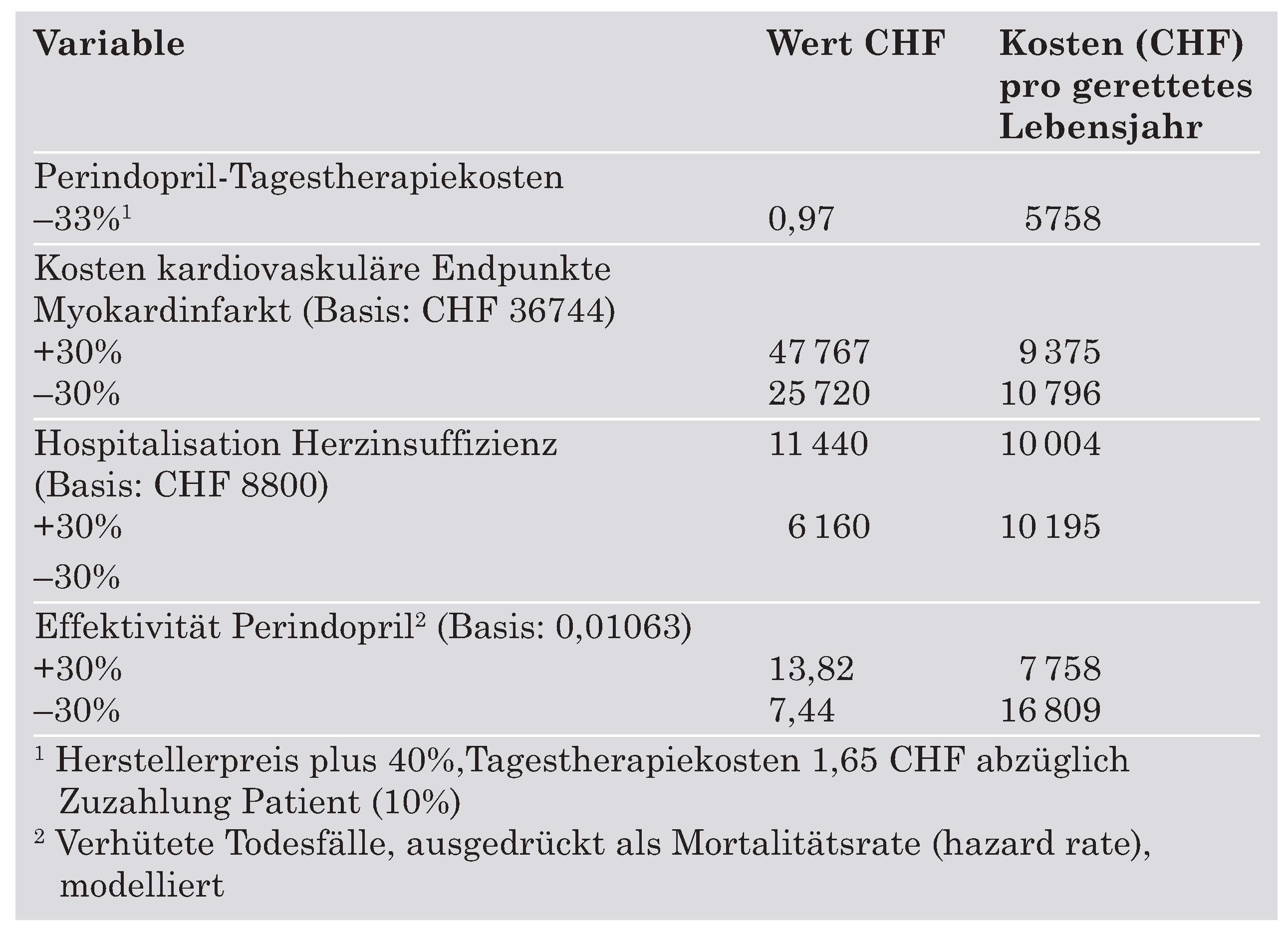

Um die Stabilität und Robustheit der Ergebnisse (d.h. die Kosten pro gerettetes Lebensjahr) zu überprüfen, wurden Sensitivitätsanalysen durchgeführt. Hierbei wurden jeweils die Medikationskosten für Perindopril, die Behandlungskosten für die betrachteten Ereignisse sowie die approximierte Lebenserwartung variiert.

Ergebnisse

Tabelle 3 zeigt die Einzelkosten in den verschiedenen Kostengruppen, also die Tagestherapiekosten für die Dosierung, wie sie in der EUROPA-Studie verwendet wurde, und die Kosten des Myokardinfarktes sowie der Herzinsuffizienz in der mit Perindopril behandelten Gruppe und der Plazebo-Gruppe. Deutlich wird, dass sich in der Perindopril-Gruppe im Vergleich zur Plazebo-Gruppe ein Mehraufwand von rund CHF 2973 pro Patient über die gesamte Behandlungsdauer aufgrund der Medikation ergibt. Dagegen zeigen sich Einsparpotentiale in der Perindopril-Gruppe in den Kostengruppen Myokardinfarkt und Herzinsuffizienz. Insgesamt errechnen sich rund CHF 557 Einsparungen für einen mit Perindopril behandelten Patienten. Die zusätzlichen Gesamtkosten in der Perindopril-Gruppe belaufen sich auf CHF 2128 nominal und CHF 1684 diskontiert pro Patient.

Tabelle 4.

Gewonnene Lebensjahre durch die Perindopril-Therapie.

Tabelle 4.

Gewonnene Lebensjahre durch die Perindopril-Therapie.

Tabelle 5.

Univariate Sensitivitätsanalyse.

Tabelle 5.

Univariate Sensitivitätsanalyse.

Die Berechnung der Effektivität ergab eine zusätzliche Lebenserwartung von mehr als einem Monat (0,167 Jahre) im PerindoprilArm im Vergleich zum Plazebo-Arm über die gesamte Studiendauer (Tab. 4).

Die Kosteneffektivität der PerindoprilTherapie (bei einer täglichen Dosierung von 8 mg) in Höhe von CHF 10 086 pro gewonnenem Lebensjahr ergibt sich (Berechnung für 1000 Patienten) durch Division der Mehrkosten für die mit Perindopril behandelten Patienten (CHF 1 683 653) durch die Anzahl gewonnener Lebensjahre (166,94).

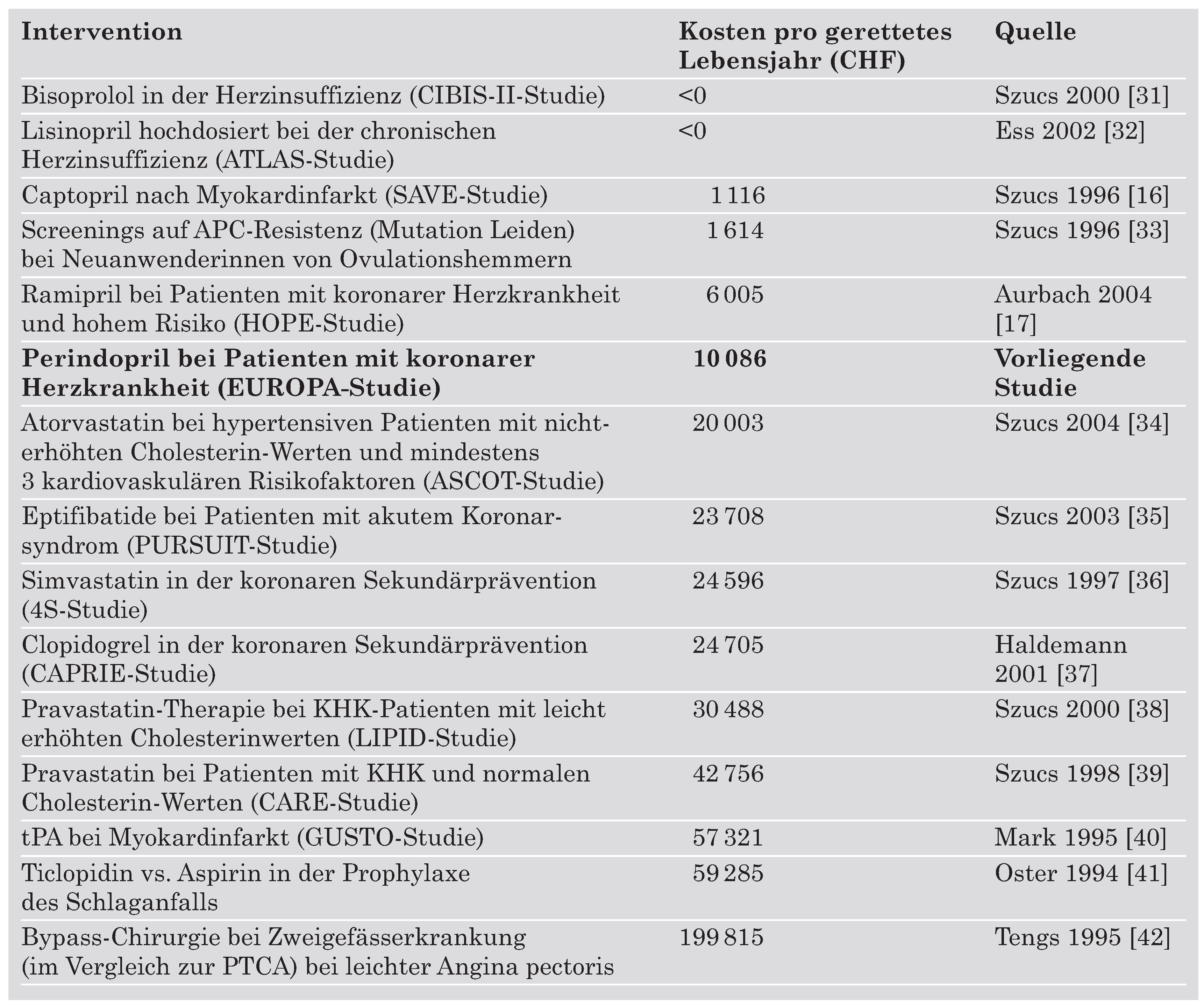

Als Ergebnis der Sensitivitätsanalyse (Tab. 5) kann festgestellt werden, dass sich die Perindopril-Therapie mit der Tagesdosis von 8 mg weiterhin als kosteneffektiv erweist, wenn man die Minimalund Maximalwerte (CHF 5758 und CHF 16 809) in die Rangfolge der in Tabelle 6 aufgeführten Interventionen einordnet.

Diskussion

Zusammenfassend zeigte die folgende Untersuchung, dass Perindopril das relative Risiko nicht-tödlicher Myokardinfarkte um 22% über 4,2 Jahre reduziert. Die ökonomische Bewertung des Einsatzes von ACE-Hemmern bei Risikopatienten am Beispiel von Perindopril hat ergeben, dass der Einsatz dieses Medikamentes mit CHF 10 086 pro gerettetem Lebensjahr (niedriger als die vorher beschriebene Grenze von CHF 50 000) kosteneffektiv ist (Tab. 6). Die univariate Sensitivitätsanalyse zeigt, dass eine Schwankung der Variablen «Kosten Myokardinfarkt» um ± 30% eine relative, jedoch schwächere Auswirkung auf die total eingesparten Kosten und das Kosten-Nutzen-Verhältnis hat. Die Kosten pro gerettetes Lebensjahr ändern aber kaum (± 7,5%). Die univariate Sensitivitätsanalyse zeigt auch, dass bei einer (realistischen) Reduktion der Variablen «Perindopril Tagestherapiekosten» um 33% die Kosten pro gerettetes Lebensjahr um den Faktor 1,75 gesenkt werden.

Tabelle 6.

Kosteneffektivität ausgewählter kardiovaskulärer Interventionen 2004 bezogen auf die Schweiz (adjustiert in Schweizer Franken).

Tabelle 6.

Kosteneffektivität ausgewählter kardiovaskulärer Interventionen 2004 bezogen auf die Schweiz (adjustiert in Schweizer Franken).

Bemerkenswert sind auch die für eine präventive Massnahme bereits sehr früh (nach 3 Jahren) zu verzeichnenden medizinischen und ökonomischen Effekte. Das heisst, dass die primärpräventive Gabe von Perindopril nicht nur unter medizinischen Gesichtspunkten, sondern auch unter ökonomischen Gesichtspunkten zu befürworten ist.

Eine erste, rohe Approximation der Wirtschaftlichkeit leitet sich auch aus den NNT (numbers needed to treat) ab. Diese beträgt 469 Patienten pro Jahr zur Verhinderung eines Todesfalls (221 für den kombinierten Endpunkt kardiovaskuläre Mortalität, Myokardinfarkt oder Herzstillstand). Vergleicht man dies mit anderen Medikamenten der Sekundärprävention, z.B. den Statinen, beobachtet man folgende NNT: 4S-Studie [

27] 172; CARE-Studie [

28] 449; LIPID-Studie [

29] 312; WOSCOPS-Studie [

30] 712.

Als Limitation der vorliegenden Analyse muss sicher gelten, dass die Ergebnisse der in verschiedenen europäischen Ländern durchgeführten EUROPA-Studie auf die Schweiz übertragen wurden und dass zur Berechnung der Kosteneffektivität die geschätzte Lebenserwartung von Patienten in der Schweiz verwendet wurde. Es bestehen Hinweise, dass der Einfluss verschiedener Risikofaktoren in der schweizerischen Bevölkerung anders ist als in der ursprünglichen Studienpopulation. Aus diesem Grunde wurde in den Sensitivitätsanalysen die geschätzte Lebenserwartung variiert. Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass die Patienten der EUROPA-Studie nur begrenzt repräsentativ für das Gesamtkollektiv von Patienten in der Schweiz sind: Patienten in randomisierten klinischen Studien werden sorgfältig selektioniert, was die Komorbidität angeht. Darüber hinaus gibt es Unterschiede in der Compliance und der Betreuungsqualität. Insofern entsprechen die Ergebnisse der EUROPA-Studie dem Optimalfall.

Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse mit einem kombinierten Endpunkt ist wegen der nicht bekannten Verteilung der einzelnen Endpunkte und der damit verbundenen Kosten problematisch. Wir wählten deshalb als Endpunkte die nicht-tödlichen Myokardinfarkte sowie die Herzinsuffizienz-bedingte Hospitalisationen.

Die vorliegende Modellrechnung für die Schweiz folgt einem konservativen Ansatz, da die Einsparpotentiale im Bereich der Vermeidung von Intensivpflege, Arbeitsausfallzeiten, Rehabilitationsmassnahmen lediglich vermutet, aber nicht quantifiziert und bewertet werden konnten. In den bislang durchgeführten klinischen Perindopril-Studien wurden bezüglich der unterschiedlichen Lebensqualität der Patienten, der Differenzen hinsichtlich notwendiger Rehabilitationsmassnahmen und der unterschiedlichen Anzahl an Frühberentungen und Arbeitsausfalltagen in der Verumund der Plazebo-Gruppe keine Angaben gemacht. Da davon ausgegangen werden kann, dass diese Kosten in ihrer Höhe nicht unbeträchtlich sind, könnten durch den Einsatz effektiver und effizienter Therapiestrategien weitere Einsparpotentiale ausgeschöpft werden. Zudem wurde die niedrigere Nebenwirkungsrate von Perindopril im Vergleich zu anderen primärpräventiv wirksamen Medikamenten nicht mit in das Kalkül aufgenommen. Zur umfassenden Abschätzung der Wirtschaftlichkeit von Therapien müssen daher möglichst alle Kostenparameter im Rahmen prospektiver Studien erfasst und monetär bewertet werden. Weiter bleibt zu berücksichtigen, dass es sich in der vorliegenden Darstellung um eine «within trial»-Analyse handelt, die auf die EUROPA-Studiendauer von 5 Jahren beschränkt ist. Folglich sind also mögliche Kosten und Nutzen, die erst nach mehr als fünf Jahren auftreten, nicht eingerechnet. Die Berechnung dieser Kosten ist zwar prinzipiell durch eine umfangreiche Modellierung möglich, doch mit einer grösseren Unsicherheit verbunden.

Aus der Übertragung der EUROPA-Daten – nämlich der Evidenz wirksamer sekundärer Prävention bei Patienten mit niedrigem globalem Risiko – lässt sich schliessen, dass der Einsatz von 8 mg Perindopril bei Patienten in der Schweiz mit entsprechendem Risiko nach den pharmako-ökonomischen Kriterien vergleichsweise kosteneffektiv ist.