Einleitung

Die kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) zählt zu den Grundpfeilern der modernen Herzinsuffizienz-therapie. Bei der CRT bzw. biventrikulären Stimulation wird jeweils eine Elektrode in den rechten Ventrikel (RV), meist septoapikal, und eine zweite Elektrode in einen Ast des Koronarsinus (CS) entlang der lateralen Wand des linken Ventrikels (LV) platziert. Grosse randomisierte klinische Studien konnten für die CRT wiederholt eine Reduktion der Morbidität und Mortalität bei Patienten mit einer symptomatischen Herzinsuffizienz, einer schwergradig eingeschränkten systolischen linksventrikulären Funktion (EF <35%) und einem breitem QRS-Komplex unter ausgebauter medikamentöser Therapie nachweisen [

1,

2,

3,

4]. Dennoch kann der individuelle Nutzen, den der einzelne Patient aus einer CRT zieht, deutlich variieren. In der Tat zeigten bisherige Studien, aber auch der klinische Alltag, dass bis zu 30% der Patienten auf die CRT nicht ansprechen (sog. «Non-Responder»). Als Gründe für sog. «Non-Responder» werden neben zahlreichen Patienten-assoziierten Faktoren unter anderem eine suboptimale Position der linksventrikulären Elektrode postuliert [

5,

6].

Die Suche nach Optimierungsmöglichkeiten der konventionellen CRT haben verschiedene Forschergruppen dazu gebracht, den Effekt der linksventrikulären Stimulation von mehr als einer Lokalisation zu untersuchen. Initiale Versuche erfolgten über die Positionierung einer zusätzlichen Elektrode, was jedoch zu Problemen eben durch Einlage einer zusätzlichen Elektrode führte [

7,

8,

9]. Interessanterweise haben bereits publizierte Arbeiten gezeigt, dass die hämodynamische Antwort auf eine CRT allein durch empirische Veränderung des Stimulationsorts innerhalb eines Koronarsinusasts, ohne vorgängige Ausmessung der elektromechanischen Verzögerung – z.B. mittels Strain-Echokardiographie – verbessert werden kann [

10,

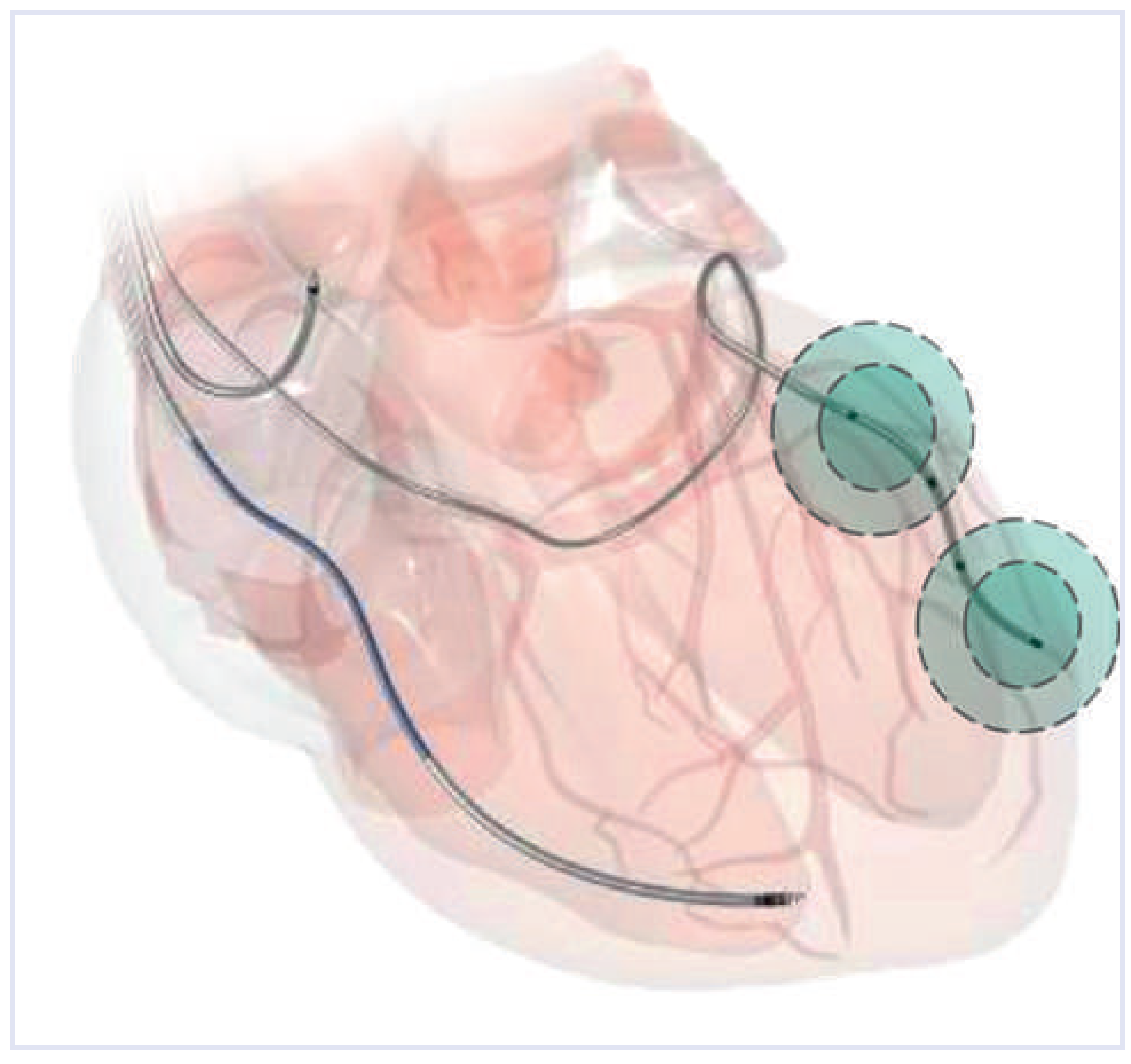

11]. Kürzlich wurde eine quadripolare (vierpolige) LV-Elektrode (Quartet model 1458Q, St. Jude Medical, Inc.) mit drei Ringelektroden (jeweils 20, 30, und 47 mm von der distalen Elektrode entfernt) entwickelt. Mit einem entsprechenden Aggregat der neuesten Generation (St. Jude Medical Quandra Assura mit MultipointTM Pacing) ist es nun möglich, von zwei Elektrodenpaaren der LV-Elektrode, zusätzlich zur RV-Elektrode, ein grösseres LV-Areal zeitgleich oder leicht zeitversetzt zu erregen (Abb. 1).

Abbildung 1.

Eine neue Möglichkeit der kardialen Resynchronisationstherapie stellt das sog. «Multisite Pacing» dar. Über ein zusätzliches Elektrodenpaar einer 4-poligen transvenös eingelegten linksventrikulären (LV-)Elektrode in einen Ast des Koronarsinus kann simultan an drei verschiedenen Orten der Ventrikel stimuliert werden. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von St. Jude Medical).

Abbildung 1.

Eine neue Möglichkeit der kardialen Resynchronisationstherapie stellt das sog. «Multisite Pacing» dar. Über ein zusätzliches Elektrodenpaar einer 4-poligen transvenös eingelegten linksventrikulären (LV-)Elektrode in einen Ast des Koronarsinus kann simultan an drei verschiedenen Orten der Ventrikel stimuliert werden. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von St. Jude Medical).

Fallbeschreibung

Wir beschreiben einen 58-jährigen Patienten, der uns aufgrund einer dilatativen Kardiomyopathie unklarer Ätiologie mit einer systolischen LVEF von 25%, einer Dyspnoe NYHA II unter ausgebauter Herzinsuffizienz-medikation (ACE-Hemmer, Betablocker und Aldosteronantagonist) sowie einem kompletten Linksschenkelblock mit einer QRS-Dauer von 140 ms zur Implantation eines Device zur kardialen Resynchronisation mit Defibrillator (CRT-D) zugewiesen wurde. Neben der Dyspnoe klagte der Patient über zweimalige Synkopen, die anamnestisch mit rhythmogenen Synkopen vereinbar waren. In einem Holter-EKG konnten nichtanhaltende Kammertachykardien bis zu 10 Schlägen dokumentiert werden.

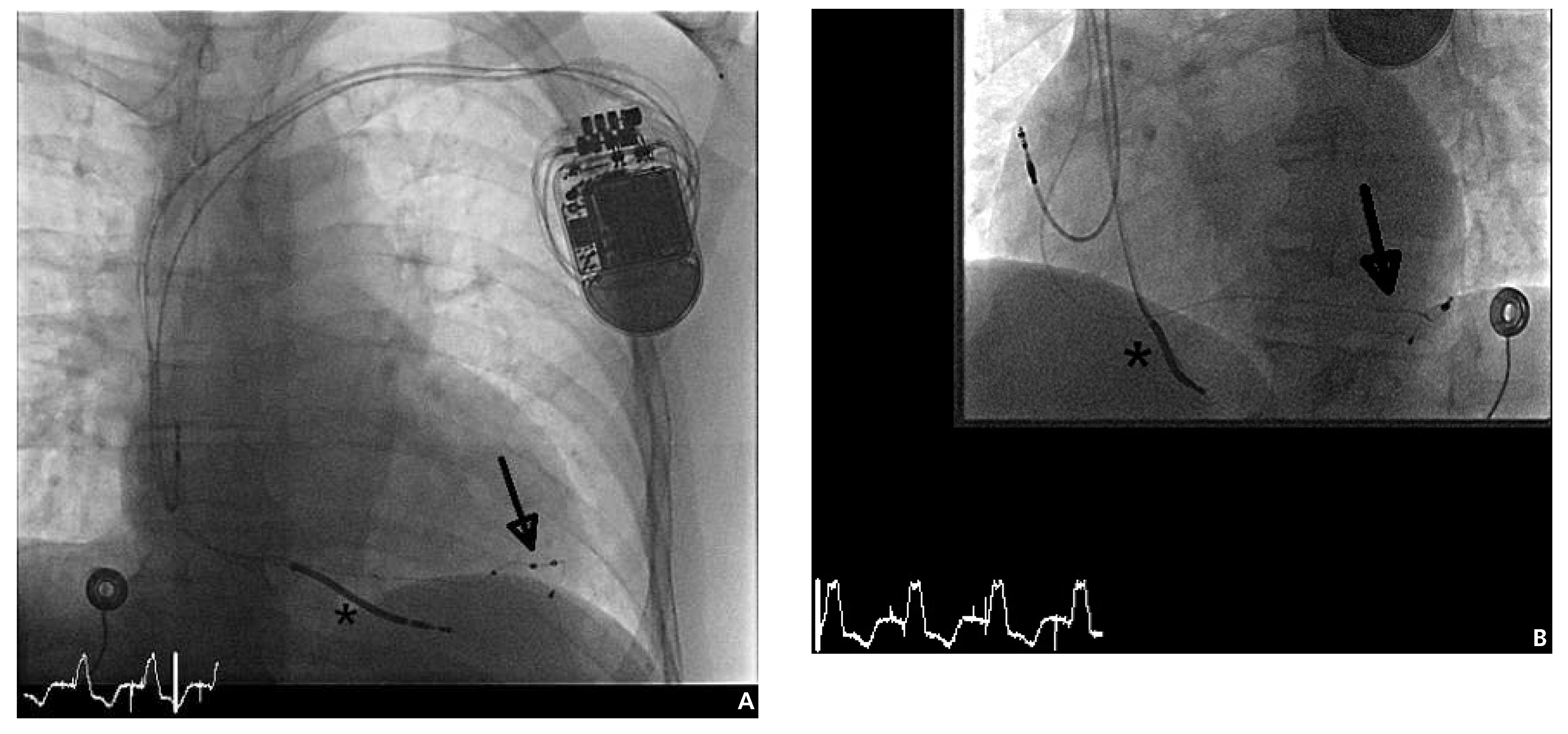

Wir haben bei diesem Patienten ein CRT-D-Device mit der neuartigen Option des transvenösen «Multisite Pacing» – einer Technologie, die seit kurzem in der Schweiz kommerziell verfügbar ist – erfolgreich implantiert (St. Jude Medical, Quadra Assura MP™, Abb. 2). Die 4-polige LV-Elektrode konnte hierbei problemlos über einen Draht in «Over-the-wire»-Technik distal im Zielgefäss in stabiler Position mit ausreichender Distanz zur RV-Elektrode platziert werden. Die intra- und postoperativen Messwerte zeigten gute Reizschwellen (RV 0,9 Volt (V) / 0,5 ms, LV 0,6 V / 0,5 ms, RA 0,9 V / 0,5 ms) und Sensing-Werte (RV 11,2 mV, LV 28,2 mV, RA 2,7 mV) und auch bei Stimulation mit 5 V trat keine Zwerchfellstimulation auf. Unmittelbar postoperativ wurde das «Multisite Pacing» via LV 1–2 und LV 3–4 aufgrund der weitesten anatomischen Separation dieser Pole aktiviert. Hiermit wurde nahezu synchron (Verzögerung vom distalen Elektrodenpaar der LV-Elektrode zum proximalen Elektrodenpaar, bzw. vom proximalen Elektrodenpaar der LV-Elektrode zur RV-Elektrode jeweils 5 ms) über die distalen bzw. proximalen Pole der LV-Elektrode stimuliert. Abbildung 3 zeigt die entsprechende Antibradykardieprogrammierung des CRT-D vor Austritt. Der peri- und postoperative Verlauf verliefen problemlos. Die erste postoperative Kontrolle des Geräts zeigte eine biventrikuläre Stimulation von 97%. Der Patient konnte wie geplant am Tag nach der Operation in gutem Allgemeinzustand nach Hause entlassen werden.

Abbildung 2.

Durchleuchtung a.p. (A) und LAO 45° (B) nach Implantation des CRT-D mit der Option des Multisite bzw. MultiPoint™-Pacing (St. Jude Medical, Quadra Assura MP™). Die Einlage der 4-poligen LV-Elektrode (Pfeile) erfolgte konventionell transvenös über die Posterolateralvene des Koronarsinus. Die LV-Elektrode konnte hierbei distal im Zielgefäss in stabiler Position mit ausreichender Distanz zur rechtsventrikulären (RV-)Elektrode (Stern) platziert werden.

Abbildung 2.

Durchleuchtung a.p. (A) und LAO 45° (B) nach Implantation des CRT-D mit der Option des Multisite bzw. MultiPoint™-Pacing (St. Jude Medical, Quadra Assura MP™). Die Einlage der 4-poligen LV-Elektrode (Pfeile) erfolgte konventionell transvenös über die Posterolateralvene des Koronarsinus. Die LV-Elektrode konnte hierbei distal im Zielgefäss in stabiler Position mit ausreichender Distanz zur rechtsventrikulären (RV-)Elektrode (Stern) platziert werden.

Sechs Wochen nach der Implantation wurde eine erste geplante Kontrolle durchgeführt. Echokardiographisch zeigte sich eine synchrone Kontraktion beider Ventrikel (Bestätigung der Synchronizität mit Gewebsdoppler) und ein ideales LV-Füllungsmuster unter der aktuellen Programmierung. Klinisch zeigte sich eine subjektive Beschwerdebesserung.

Diskussion

Bis zu 30% der Patienten sprechen nicht auf die bisherige CRT an (sog. «Non-Responder»). Um dies zu verbessern, wurde kürzlich das sog. «Multisite Pacing», also die simultane linksventrikuläre Stimulation von zwei Positionen entwickelt. Ein entsprechendes CRT-Device (Unify Quadra MP™ oder Quadra Assura MP™ CRT-D) ist durch ein Software-Upgrade in der Lage, via einer quadripolaren (vierpoligen) transvenös eingelegten Elektrode von jeweils zwei Elektrodenpaaren der LV-Elektrode zusätzlich zur RV-Elektrode simultane Stimulationsimpulse abzugeben, um so synchron ein grösseres LV-Areal erregen zu können (Abb. 1).

Abbildung 3.

Postoperativ wurde das «Multisite Pacing» aktiviert, bei dem nahezu synchron (Verzögerung vom distalen Elektrodenpaar der LV-Elektrode zum proximalen Elektrodenpaar, bzw. vom proximalen Elektrodenpaar der LV-Elektrode zur RV-Elektrode jeweils 5 ms, grosser schwarzer Pfeil) über die distalen bzw. proximalen Pole der LV-Elektrode stimuliert wird. Diese Abbildung zeigt die entsprechende Antibradykardieprogrammierung des CRT-D vor Austritt.

Abbildung 3.

Postoperativ wurde das «Multisite Pacing» aktiviert, bei dem nahezu synchron (Verzögerung vom distalen Elektrodenpaar der LV-Elektrode zum proximalen Elektrodenpaar, bzw. vom proximalen Elektrodenpaar der LV-Elektrode zur RV-Elektrode jeweils 5 ms, grosser schwarzer Pfeil) über die distalen bzw. proximalen Pole der LV-Elektrode stimuliert wird. Diese Abbildung zeigt die entsprechende Antibradykardieprogrammierung des CRT-D vor Austritt.

Das Handling der linksventrikulären Elektrode gestaltete sich hierbei problemlos, nicht zuletzt, da dieses Modell bereits seit mehr als 2 Jahren verfügbar ist und sich nicht von den bisher verwendeten unterscheidet. Dasselbe gilt für das eigentliche Device, welches dem bekannten Unify-CRT-Gerät entspricht. Die korrekte Programmierung des Devices hingegen erfordert, wie die CRT-Programmierung im Allgemeinen, eine grössere Erfahrung, um die Funktionalität vollständig auszuschöpfen. Gleichwohl ist die Bedienung als solche verhältnismässig einfach und intuitiv nachvollziehbar.

In kürzlich vorgestellten Arbeiten an wenigen Patienten konnte durch «Multisite Pacing» sowohl eine akute hämodynamische Verbesserung [

12,

13,

14], als auch eine Verbesserung der systolischen LVEF nach 3 Monaten erzielt werden [

15]. Demgegenüber steht ein höherer Stromverbrauch des neues Devices (durch die doppelte LV-Stimulation), was die Lebensdauer der Batterie je nach Reizschwelle deutlich reduzieren kann. Auch gibt es Hinweise, dass die (epikardiale, da via Koronarvene erfolgte) linksventrikuläre Stimulation mit einem erhöhten Risiko von Rhythmusstörungen assoziiert ist – ein Risiko, das sich bei dualer LV-Stimulation nochmals potenzieren könnte. Es ist daher durchaus sinnvoll, Patienten mit Multisite-fähigem CRT-D primär eine konventionelle linksventrikuläre Stimulation zu programmieren, und erst im Fall einer «Non-Response» auf Multisite-Pacing zu wechseln. Zukünftige Studien an grösseren Patientenkollektiven werden zeigen müssen, ob nach den ersten vielversprechenden Resultaten dieser innovativen Technologie diese auch a priori einen entscheidenden Vorteil gegenüber der konventionellen biventrikulären Stimulation hinsichtlich einer Verbesserung harter klinischer Endpunkte bringen wird. Das «Multisite Pacing» hat sicher das Potential, eine attraktive Alternative, insbesondere bei sog. Non-Respondern, nach Versagen einer konventionellen CRT-Therapie darzustellen.