Introduction

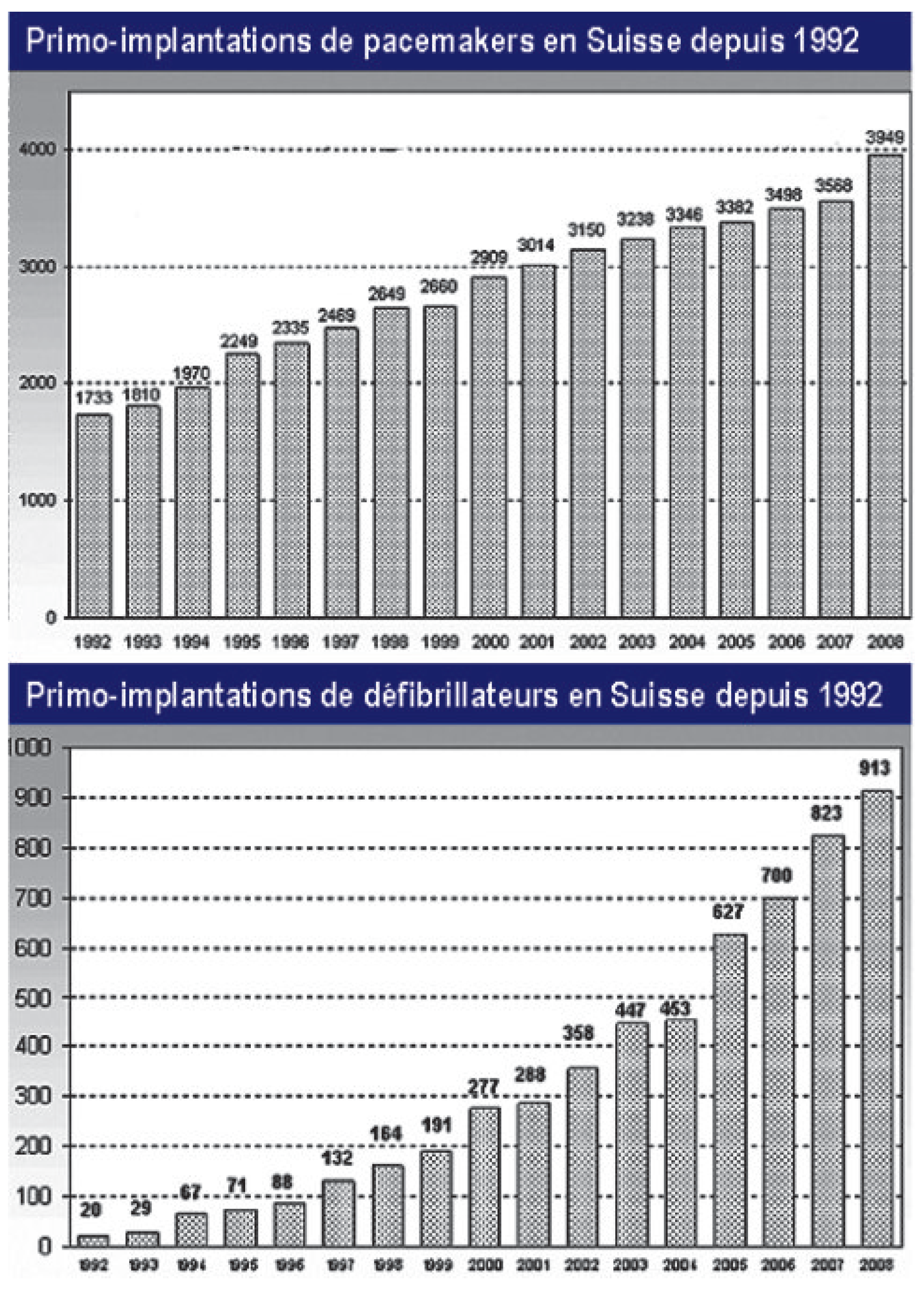

Le nombre de primo-implantations de stimulateurs cardiaques et défibrillateurs automatiques implantables (DAI) est en constante progression dans notre pays, comme en témoignent les statistiques du groupe de travail de la Société Suisse de Cardiologie (

Figure 1) [

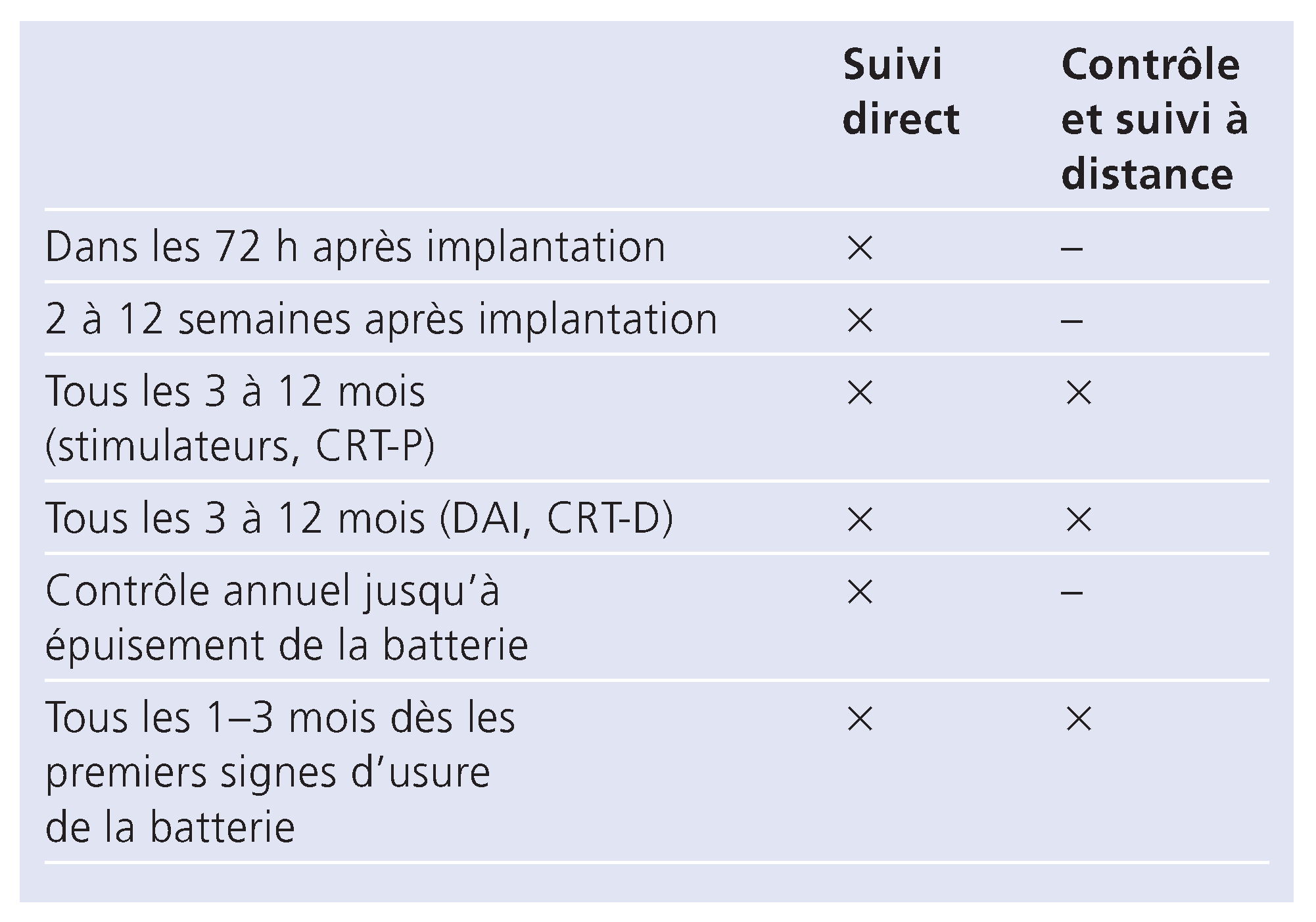

1]. Les raisons de cette augmentation sont multiples, telles que progrès technologique, nouvelles indications à l’implantation, et le vieillissement de la population. Jusqu’à présent, en Suisse, les patients porteurs de ces appareils se rendent pour contrôle chez leur cardiologue ou à la consultation spécialisée d’un hôpital ou d’une clinique. Les recommandations actuelles [

2] sont de contrôler les stimulateurs tous les trois à douze mois, et les défibrillateurs tous les trois à six mois (tab. 1). Ceci implique donc pour les patients de fréquentes visites, et pour les centres spécialisés une charge croissante de travail.

La plupart des compagnies actives dans le domaine de la stimulation cardiaque ont introduit (ou sont sur le point de le faire) des systèmes qui permettent au patient implanté de bénéficier d’un suivi et de contrôles à distance (en général depuis leur domicile). En effet, les stimulateurs et DAI récents sont capables d’effectuer automatiquement les tests standards tels que état de la batterie, impédance des sondes, contrôle des seuils de stimulation et de détection, etc. Dès lors, un récepteur-émetteur installé au domicile des patients (voire même portable) sert d’interface et peut télécharger les données de l’appareil implanté et les transmettre via le réseau téléphonique fixe ou mobile vers un serveur accessible au médecin sur Internet. Les données sont transmises à des dates prédéfinis, permettant ainsi le télésuivi du patient. De plus, une véritable télésurveillance peut être assurée, grâce à l’envoi de messages d’alerte au médecin en cas d’anomalies détectées par le dispositif implanté. Ces alertes sont programmables, et concernent le matériel (état de la batterie, impédances des sondes), la programmation (thérapie antifibrillation ventriculaire désactivée, marges de détection ou de capture), ou le patient lui-même (arythmies, possible œdème pulmonaire).

Bien que la place exacte de ces systèmes de suivi et de surveillance des patients porteurs de stimulateurs et DAI dans notre pays ne soit pas encore précisément établie, il ne fait aucun doute que leur utilisation va se développer. Dans cet article, nous présenterons les possibilités technologiques actuelles, les avantages potentiels, et discuterons les aspects encore non résolus, tels que la responsabilité médicolégale, la sécurité des données et le coût.

Tableau 1.

Fréquence minimum de suivi des stimulateurs, défibrillateurs automatiques implantables (DAI), stimulateurs biventriculaires (CRT-P) et défibrillateurs biventriculaires (CRT-D) et possibilités de suivi à distance. Adapté de [

2].

Tableau 1.

Fréquence minimum de suivi des stimulateurs, défibrillateurs automatiques implantables (DAI), stimulateurs biventriculaires (CRT-P) et défibrillateurs biventriculaires (CRT-D) et possibilités de suivi à distance. Adapté de [

2].

Descriptif des systèmes disponibles

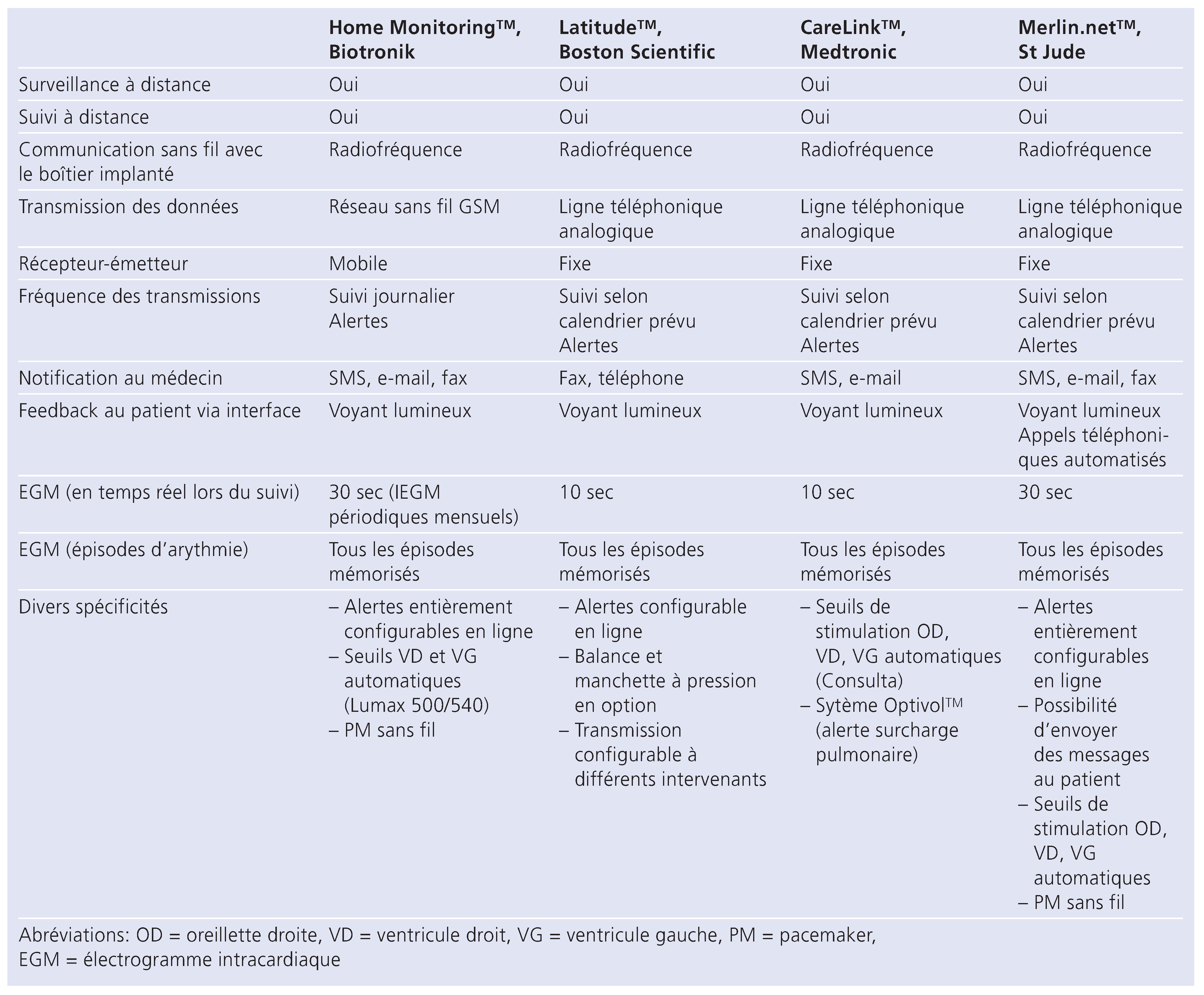

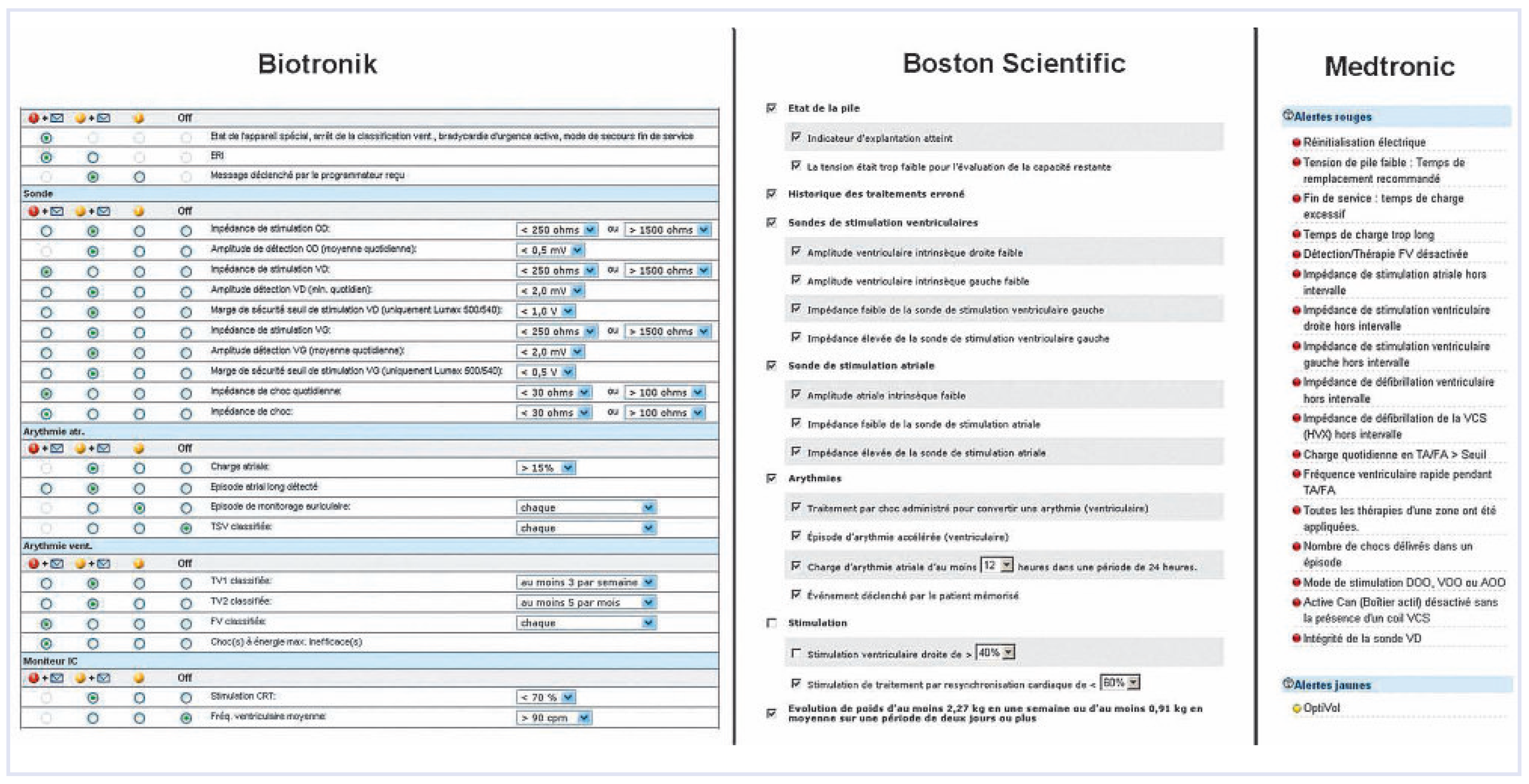

Les principaux fabricants de stimulateurs et DAI ont développé leur système de suivi et surveillance à distance (

Figure 2):

- –

Home MonitoringTM (Biotronik, Berlin, Allemagne)

- –

CareLink NetworkTM (Medtronic, Inc., Minneapolis, Etats-Unis)

- –

Latitude Patient Management systemTM (Boston Scientific, St Paul, Etats-Unis)

- –

Merlin.netTM (St Jude Medical, Sylmar, EtatsUnis)

Certains sont déjà disponibles en Suisse (Home MonitoringTM, CareLink NetworkTM), et les autres systèmes le seront cette année.

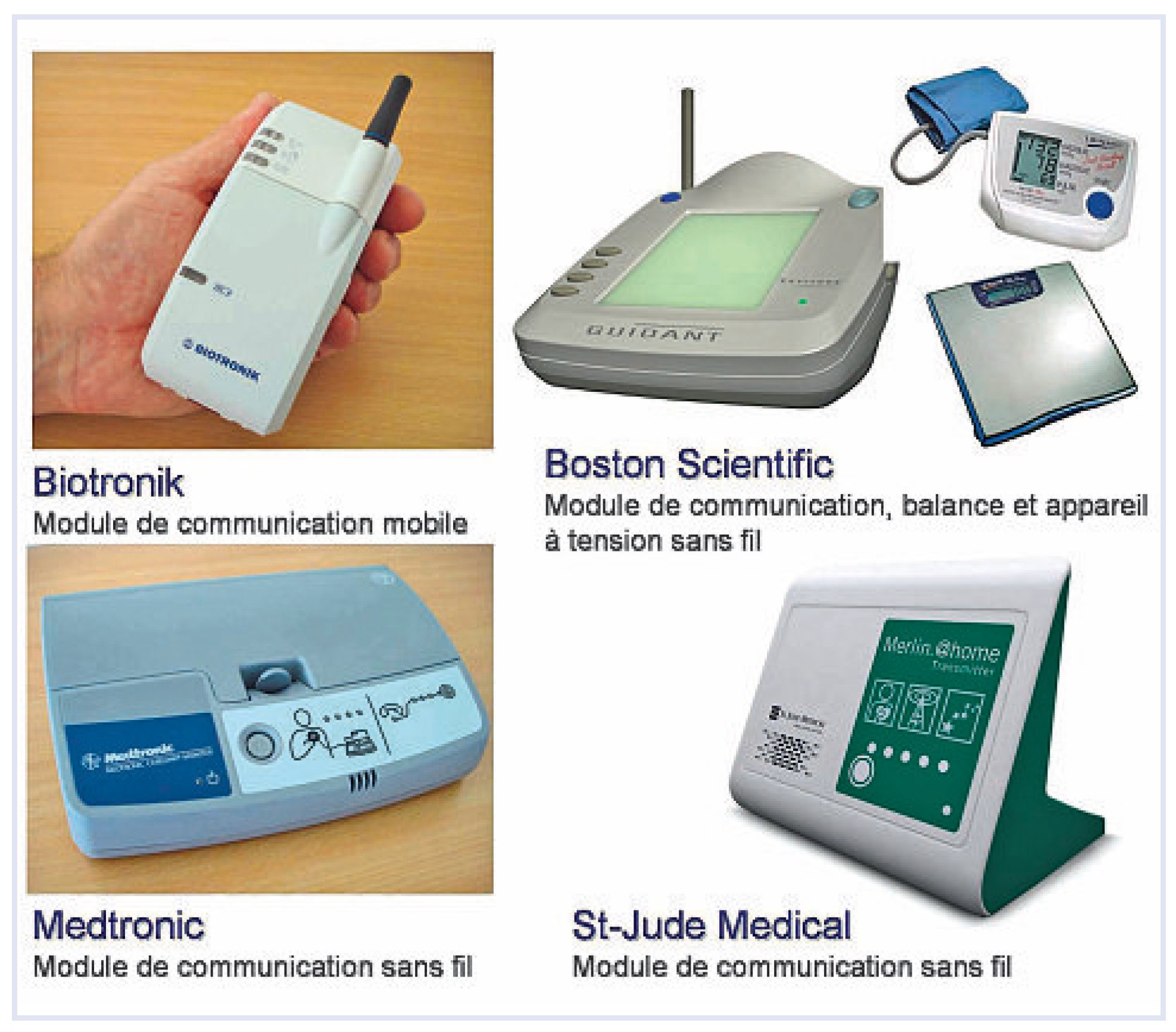

Le boîtier implanté doit être équipé d’une microantenne afin de pouvoir communiquer sans fil et automatiquement avec un récepteur-émetteur situé à côté du patient. Ceci rend le système peu dépendant de l’observance des patients et permet une véritable télésurveillance du patient. Les données sont ensuite envoyées soit via le réseau sans fil GSM (Biotronik), soit via une ligne téléphonique fixe (Medtronic, Boston Scientific, Saint Jude) vers un serveur central géré par le fabricant. Elles sont alors accessibles pour consultation par le médecin via un site internet sécurisé, et un message d’alerte est envoyé (fax, e-mail ou SMS) si nécessaire. Le type d’événement qui déclenche un tel message est défini pour chaque patient. Aucun de ces systèmes ne permet de modifier à distance la programmation du boîtier implanté pour des raisons de sécurité, même si ceci est techniquement possible. Les caractéristiques principales des différents systèmes sont résumées au tableau 2.

Cette compagnie est à l’avant-garde dans le domaine du suivi à distance des stimulateurs et DAI, avec l’approbation de leur premier système aux Etats-Unis en 2001 déjà. Le récepteur-émetteur (CardioMessengerTM) est légèrement plus grand qu’un téléphone portable et communique sans fil avec le boîtier implanté dans un rayon de deux mètres. Il fonctionne avec des batteries rechargeables et permet ainsi une surveillance constante du patient, puisqu’il peut être porté par le patient. De plus, les données ainsi récoltées sont envoyées à un serveur central situé en Allemagne en utilisant le réseau sans fil GSM, ce qui peut être un avantage appréciable par rapport aux autres systèmes (pas de connexion à une ligne téléphonique fixe, compatibilité avec la plupart des réseaux mobiles dans le monde). Les paramètres d’alertes au médecin sont entièrement configurables sur la page internet sécurisée (alors que certains systèmes nécessitent une visite du patient pour une programmation manuelle). Des électrogrammes d’une durée de trente secondes sont disponibles, et peuvent donner un complément d’information utile lors de l’interprétation des données.

Ce système a été introduit en Europe en 2009. L’interface nécessite également une ligne téléphonique analogique fixe, mais peut être utilisé dans 14 pays européens. Une des caractéristiques de ce système est son interactivité et son orientation vers le suivi du patient insuffisant cardiaque. En effet, on peut y connecter une balance ou une manchette à pression à communication sans fil, et le patient peut également rapporter chaque semaine certains symptômes tels que dyspnée et œdèmes des membres inférieurs. Le système permet ensuite de paramétrer quelles données envoyer aux différents médecins qui suivent le patient (par exemple généraliste, cardiologue, et électrophysiologue), favorisant ainsi une vraie prise en charge en réseau de l’insuffisance cardiaque.

Ce système a été introduit en Europe à l’occasion d’une étude pilote en 2005 [

3]. Le DAI communique sans fil (dans un rayon de trois mètres) avec une console (Home Monitor), d’habitude placée dans la chambre du patient et connectée à une ligne téléphonique fixe analogique. Cette console ne peut pour l’instant être utilisée que dans le pays de résidence du patient (une solution internationale est à l’étude). Le médecin peut programmer depuis le site internet sécurisé la date du prochain contrôle; toutefois il existe un délai minimum de 21 jours à respecter. La transmission a ensuite lieu durant la nuit, d’habitude à trois heures du matin. De plus, lors de la survenue de certains événements (impédance anormale, etc.), le DAI va immédiatement tenter d’établir une connexion avec la console (Home Monitor), puis, en cas de communication infructueuse, toutes les trois heures durant les trois prochains jours, puis enfin émet un signal audible. Les paramètres de surveillance à distance sont configurables individuellement, et peuvent être organisés en alertes «rouge» ou «jaune» (

Figure 3) ce qui déclenche des degrés d’urgences différents, permettant ainsi de trier le flux des données. Les dernières générations de boîtiers implantables Medtronic sont capables d’effectuer de manière automatique une large gamme de tests, tels que les seuils de capture atrial ou ventriculaire, ce qui facilite le suivi à distance (

Figure 4). De plus, les DAI double-chambre et biventriculaire bénéficient de l’algorithme Optivol

TM qui peut détecter une surcharge hydrique pulmonaire en enregistrant l’impédance thoracique, ce qui peut être un avantage pour la surveillance à distance des patients insuffisants cardiaques.

Tableau 2.

Comparaison des différents systèmes de télésuivi et télésurveillance.

Tableau 2.

Comparaison des différents systèmes de télésuivi et télésurveillance.

L’interface sans fil (Merlin@home) est disponible en Europe (mais pas en Suisse) dans certains centres pilotes depuis 2008, communique automatiquement avec l’appareil implanté, et envoie les données via une ligne téléphonique fixe (un adaptateur pour téléphone mobile est prévu en 2009). Un système d’alertes paramétrables est disponible, comme pour les autres systèmes. Le médecin en charge peut interagir avec le patient en envoyant un rappel d’une prochaine visite sur le récepteur-émetteur du patient, ainsi que des messages automatisés indiquant par exemple le bon fonctionnement du système suite à l’analyse des données transmises. La prochaine génération d’appareils effectuera automatiquement les seuils de capture de toutes les sondes (y compris la sonde ventriculaire gauche des systèmes de resynchronisation, ce qui facilitera le suivi à distance.

Bénéfices potentiels

De manière générale, ces systèmes permettent au médecin d’être averti beaucoup plus vite de la survenue d’un événement. Une étude chez des patients porteurs d’un DAI, bénéficiant du système Biotronik (Home Monitoring

TM) et inclus dans un registre pour un suivi moyen de 10 mois a montré qu’un événement survenait chez 41% d’entre eux [

11]. Il s’agissait la plupart du temps d’événements cliniques (arythmies, etc.). Un problème technique (choc inapproprié, impédance de sonde, etc.) était plus rare, survenant chez environ 3% des patients. Toujours avec le système Biotronik, sur plus de 3 millions de transmissions chez près de 11 000 patients, l’intervalle moyen entre la survenue d’événements notifiés au médecin par le système et la dernière visite était de 26 jours [

12]. Ceci représente un gain temporel manifeste chez des patients normalement suivis tous les 3 à 6 mois, et les implications cliniques en sont potentiellement très importantes (par exemple: diagnostic précoce d’une fracture de sonde, d’un mauvais fonctionnement de l’appareil, ou d’un événement clinique [

13]). La détection précoce d’une fibrillation auriculaire (FA) peut conduire à l’introduction d’antiarythmiques, d’une anticoagulation orale, ou à des modifications de la programmation de l’appareil, comme décrit dans une étude de Ricci et al. [

14], avec la survenue d’alertes pour FA chez 25% des patients durant un suivi de 16 mois.

La fracture d’une sonde de défibrillation peut représenter un problème clinique majeur, comme l’a récemment démontré le rappel des sondes Fidelis. Dans cette situation, la télésurveillance du système implanté peut se révéler extrêmement bénéfique pour le patient. Ainsi, Spencker et al. [

15] ont étudié 54 patients avec une dysfonction de la sonde de défibrillation. Les patients ayant bénéficié du système Biotronik Home Monitoring

TM ont eu à déplorer moins de chocs inappropriés et d’inhibition symptomatique de la stimulation que les patients sans télésurveillance (27.3% vs 53.4%,

p = 0.04).

Les causes de choc inapproprié sont bien sûr multiples. Ainsi, la télésurveillance d’un groupe de 35 patients avec un syndrome de Brugada, implantés avec un DAI, a permis de documenter une surdétection de l’onde T, des interférences électromagnétiques, ou une tachycardie sinusale, qui ont conduit à une reprogrammation du boîtier, ce qui a potentiellement évité des chocs inappropriés [

16].

La plupart des études qui se sont intéressées à la satisfaction des patients concernant le suivi et la surveillance à distance de leur DAI montrent des résultats très positifs [

17,

18]. Ainsi, dans une étude italienne récente avec le système Medtronic (CareLink Network

TM), le suivi à distance était préféré aux visites par 78% des patients [

7]. Une étude finlandaise avec le même système a montré un haut niveau de satisfaction, aussi bien par les médecins que les patients.

L’expérience dans notre Centre montre que les patients acceptent volontiers le système de surveillance à distance, et se montrent rassurés par l’utilisation de cette technologie.

Dans une étude par Brugada et al. [

4], 271 patients porteurs d’un DAI Biotronik et du système Home Monitoring

TM ont été suivis tous les trois mois durant 12 mois par des visites classiques au centre d’implantation. Une analyse rétrospective des données montrent que la moitié des ces visites aurait pu être évitée par un suivi à distance, sans altérer la sécurité des patients.

Plus récemment, l’analyse rétrospective de 1739 contrôles de routine de DAI chez 169 patients montre que seuls 6% de ces contrôles ont mené à la reprogrammation du boîtier ou à l’hospitalisation du patient. Un suivi à distance aurait donc suffi pour 94% de ces contrôles. De plus, les auteurs estiment que la surveillance à distance des DAI pourrait détecter plus de 99% des arythmies ou des problèmes liés au boîtier luimême, si elle est combinée avec le suivi clinique du généraliste ou de l’interniste [

5].

Les résultats préliminaires de l’étude TRUST avec le système Biotronik ont été récemment présentés [

6]. Dans cette étude, 1312 patients porteurs d’un DAI ont été randomisés entre suivi classique (visites du patient à la consultation tous les 3 mois) et télésuivi (avec 2 visites à la consultation, à 3 et 15 mois). La surveillance et le suivi à distance ont ainsi permis une diminution relative de 43% des visites à la consultation, avec une meilleure adhésion aux rendez-vous programmés. La sécurité des patients était similaire dans les deux groupes.

La surveillance à distance des dispositifs implantés permet également d’éviter une visite imprévue à la consultation, par exemple après un choc du DAI [

7,

8]. Après celui-ci, le patient peut effectuer une interrogation manuelle du boîtier et transmettre les données. Le cardiologue peut ainsi déterminer si le choc était approprié, et évaluer si une visite est nécessaire.

Le suivi des patients porteurs d’une thérapie de resynchronisation est en général plus complexe qu’en présence d’un DAI standard, d’une part en raison de malades plus gravement atteints, d’autre part en raison de la complexité accrue de ces systèmes (besoin d’optimiser le délai atrioventriculaire, plus grande variation des seuils de stimulation ventriculaire gauche, stimulation phrénique, etc.). Cependant, une étude italienne récente a montré que les paramètres de stimulation sont en général établis dans les six premiers mois après l’implantation, et l’on constate une nette diminution du nombre d’interrogations conduisant à une modification des paramètres par la suite [

9]. La surveillance à distance de ces patients semble donc une alternative intéressante, et ceci d’autant plus qu’il existe depuis peu des algorithmes permettant un ajustement automatique des amplitudes de stimulation en fonction de la mesure quotidienne du seuil [

10].

Il convient de rappeler toutefois que le suivi et le contrôle à distance de ces appareils ne remplacera jamais complètement un contact direct avec le patient. Les directives actuelles recommandent au minimum une visite de contrôle annuelle (tab. 1).

La plupart des études montrant un avantage financier en faveur du télésuivi sont basées sur le fait que celuici permettrait une diminution du nombre de visites (à l’hôpital ou au cabinet). En analysant une banque de données avec 502 patients porteurs d’un DAI et suivis dans un centre tertiaire français, Fauchier et al. [

19] ont estimé une économie potentielle de plus de 2000 dollars sur la durée de vie projetée de 5 ans d’un appareil. Cependant, cette économie est étroitement liée à la distance entre le domicile et l’hôpital, et les auteurs n’ont pas pris en compte le coût de la revue des tracés de télésurveillance.

Dans une étude finlandaise récente, les auteurs ont remplacé les visites habituelles à 3 et 6 mois après implantation d’un DAI par la transmission des données du système Medtronic CareLink NetworkTM. Ceci s’est révélé sûr, a diminué les contraintes pour le patient et l’équipe médicale et est intéressant en terme de coût de la santé.

Les avantages économiques potentiels sont cependant très variables d’un pays à l’autre, du fait que les coûts indirects sont pris en charge différemment selon les différents systèmes de santé.

Quelques points particuliers

Une crainte répandue concerne la gestion du flux d’alertes et de données provenant des patients qui pourraient surcharger les médecins ou centres de suivi. Cependant, le nombre moyen d’événements par patient et par mois est seulement de 0,6 dans la plus grande étude à ce jour [

12]. Dans certains services, une infirmière spécialisée se connecte au site internet de surveillance à distance tous les 15 jours, ou à chaque alerte. Dans ce cas, seulement 6% des événements sont ensuite transmis au médecin pour évaluation [

20].

Le respect de la vie privée des patients, et la confidentialité des données téléchargées doivent être garantis par les compagnies qui fournissent ces services.

En théorie, il existe la possibilité pour des personnes non-autorisées de se connecter à distance à un boîtier de DAI (ce qui a déjà été réalisé en laboratoire [

21]). Cependant, au vu de l’expertise technique nécessaire, le risque semble faible. Une autre considération est l’accès frauduleux à un site internet de suivi à distance sécurisé.

Le patient doit être clairement informé des buts et des limitations de ces systèmes de suivi et télésurveillance. Il doit notamment réaliser qu’ils ne remplacent pas un service d’urgence, et que la plupart du temps il n’y a pas de suivi des alertes en dehors des heures ouvrables. Dans notre service, les patients sont informés oralement et par écrit, puis doivent signer un formulaire de consentement qui explique en détail les bénéfices et limites du système.

Dans certains pays (tels que les Etats-Unis, le Portugal et l’Allemagne), le télésuivi est déjà remboursé. D’autres pays européens sont en bonne voie pour trouver des accords. Actuellement, en Suisse, cette prestation n’est pas remboursée, mais des démarches ont récemment été entreprises auprès des autorités pour trouver une solution.