Hintergrund

CARTA, der «Cardiovascular Roundtable» zwischen führenden Vertretern der kardiovaskulären Medizin, der Pharma- und Medizinaltechnikindustrie sowie der Gesundheits- und Bildungspolitik, wurde am 26. Oktober 2007 in Zürich bereits zum vierten Mal durchgeführt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den offenen Meinungsaustausch zwischen den Partnern im Gesundheitswesen zu fördern und die Entscheidungsträger zu einem besseren gegenseitigen Verständnis sowie einer konstruktiven Zusammenarbeit anzuregen.

Dieses Jahr lag der Schwerpunkt des Programms neben aktuellen gesundheitspolitischen Themen auf der Zukunft des Wirtschaftsstandortes Schweiz aus der Perspektive der Kardiologie. Voraussetzung für eine prosperierende Zukunft ist die Investition in eine ehrgeizige Bildungspolitik, denn Ausund Weiterbildung wirken sich in Zeiten des globalen wirtschaftlichen Wettbewerbs positiv auf die Innovationskraft eines Landes aus. Innovationen aus der Pharma- und Medizinaltechnikbranche sind wichtig für den Fortschritt und die Qualität unseres Gesundheitswesens, aber mit entsprechenden Kosten verbunden. Eine ausgewogene Gruppe aus 55 Repräsentanten der verschiedenen Bereiche stellte sich dieser Herausforderung und richtete den Blick auf eine erfolgreiche Zukunft der kardiovaskulären Medizin in der Schweiz.

Das Erfolgsmotto von Alinghi

«Weichenstellung und Gefahren für die Zukunft der Kardiologie» war der Titel des Eröffnungsreferates von Prof. T. F. Lüscher. Dabei legte er den Fokus auf den Begriff Spitzenmedizin als Innovationsausweis unseres Landes, machte aber gleichzeitig auf entsprechend höhere Kosten aufmerksam. Ein Vergleich des Wachstums der Forschungsausgaben in den OECD-Ländern lässt die Schweiz mit einem negativen Wachstum schlecht abschneiden.

Mit diesen zurückhaltenden Forschungsinvestitionen könnte der Denkplatz Schweiz akut gefährdet werden. Andererseits sollte sich die Schweiz bewusst ihre Stärken vor Augen führen. Sie verfügt über eine starke Pharma-, Medizinaltechnik- und Maschinenindustrie, die eng mit der erfolgreichen Lehre und Forschung der ETH verknüpft sind. Noch kann sich der Denkplatz Schweiz im globalen Wettbewerb behaupten. Voraussetzung dafür ist ein guter Team-Geist, wie er von der erfolgreichen Segelmannschaft von Alinghi vorgelebt wurde. Stichworte für dieses Erfolgsrezept sind Begeisterung, Leidenschaft, Ehrgeiz, Kompetenz und Spitzentechnik.

Stärkung der Naturwissenschaften

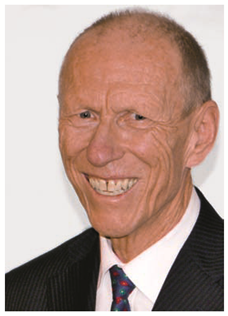

Mit kompetenter Hand übernahm Dr. P. Hasler (Abb. 1) den Vorsitz und die Moderation der Session, die mit einem Beitrag zur schweizerischen Bildungspolitik von Nationalrätin Dr. K. Riklin (Abb. 2) begann. Zuoberst auf dem Sorgenbarometer der Zürcher Bevölkerung stehe die Bildung, zitierte Riklin eine Umfrage von Isopublic vom Frühjahr 2007. Die Qualität der Schulen, Berufslehren und Hochschulen sei schon seit Langem das Topthema beim Volk. Die Strukturen des Schweizerischen Bildungssystems sind allerdings enorm kompliziert. Im Bundeshaus sind zwei Departemente (Departement des Inneren und Volkswirtschaftsdepartement) dafür zuständig, die Hauptkompetenzen liegen aber bei den 26 Kantonen und ihren Gemeinden. Obwohl der Bund in verschiedenen Gremien im Bildungswesen mitbestimmt, lastet die Finanzierung zu 88% auf den Kantonen und Gemeinden, was zu Spannungen und Diskrepanzen führt. Es ist erfreulich, dass die Anzahl der Matura-Absolventen zunimmt, was sich auch in einer Zunahme der Hochschulabsolventen um 18% für die projizierte Zeitspanne 1997–2010 niederschlägt. Die grossen Gewinner im Bildungssystem sind jedoch die Fachhochschulen mit einer Zunahme von 44%.

![Cardiovascmed 11 00102 i001 Cardiovascmed 11 00102 i001]()

Abbildung 1. Dr. Peter Hasler, Präsident Spitalrat Universitätsspital Zürich.

Abbildung 2. Dr. Kathy Riklin, Nationalrätin CVP.

Riklin setzte sich für eine Stärkung der naturwissenschaftlichen Fächer auf der Ebene der Gymnasien ein. Damit könnten die hohen Durchfallquoten an der ETH / Universität bei der ersten Bachelor-Prüfung vermieden werden. Im Medizinstudium ist der Numerus clausus mit der Eignungsprüfung ein Problem. Für 3000 Anmeldungen in Humanmedizin gab es in der Schweiz im Herbst 2007 nur 947 Studienplätze. Andererseits fehlt es in der Schweiz an medizinischem Nachwuchs in den Kliniken. Immer mehr Ärzte müssen aus dem Ausland rekrutiert werden. Wünschenswert wäre vielmehr der Export von gut ausgebildeten Medizinern als Qualitätslabel der Schweiz.

Mehr Kompetition bei den Hochschulen und in der Forschung

Prof. F. Waldvogel (Abb. 3) gab einen Überblick über die Entwicklung an den Universitäten und der ETH in der Schweiz zwischen den Jahren 2000–2005. Die Zahl der Studierenden nahm in dieser Zeitspanne um 16,5% zu, wobei der Hauptzuwachs bei den Geistes- und Sozialwissenschaften und nicht bei den Naturwissenschaften zu verzeichnen war. Das Verhältnis von Studierenden zu Professoren beträgt an einer Schweizer Universität 61:1. Waldvogel regte zu einer Konzentration der Kräfte an. Es braucht eine kritische Masse an Studenten für einen Studiengang und ein vernünftiges Verhältnis von Studierenden zu Professoren, idealerweise unter 40:1. Für die Jahre 2008–2011 hat der Bund bei den Bildungsausgaben insgesamt ein jährliches Wachstum von 6% budgetiert. Allerdings werden die kantonalen Universitäten und der ETH-Bereich nur mit einem Wachstum von 3,7–4,6% berücksichtigt, während die Bereiche Fachhochschulen, Berufsbildung und das Rahmenprogramm der EU von einem überdurchschnittlichen Wachstum profitieren werden. Da ist die Kreativität der Hochschulen zur Beschaffung von neuen Finanzierungsmöglichkeiten gefordert. Zur Diskussion stehen eine externe Koordination und die Zusammenlegung von Studiengängen. Waldvogel forderte die Universitäten zu einer aktiven Transferpolitik und einem Austausch mit der Industrie im Rahmen der akademischen Möglichkeiten auf.

![Cardiovascmed 11 00102 i003 Cardiovascmed 11 00102 i003]()

Abbildung 3. Prof. Francis Waldvogel.

Abbildung 4. Prof. Dieter Imboden, ETH Zürich, und Präsident des Schweizerischen Nationalfonds, Bern.

Ein ähnliches Bild konnte Prof. D. Imboden (Abb. 4) als Präsident des Nationalfonds für den Bereich Forschung aufzeigen. In der Schweiz werden 2,9% des BIP für die Forschung aufgewendet, womit sie im internationalen Vergleich einen Spitzenwert einnimmt. Auch schneidet die Schweiz bei den wissenschaftlichen Zitationen/Einwohner/BIP sehr gut ab. Es stimmt jedoch nachdenklich, dass ein grosser Teil der Spitzenforschung in der Schweiz von Ausländern betrieben wird und ein Mangel an eigenem Forschungsnachwuchs herrscht. Das jährliche Budget des Nationalfonds beträgt 418 Mio. Franken, davon werden 80% für freie und 20% für angewandte Forschung verwendet, unter anderem unterstützt der Nationalfonds 180 Förderprofessuren.

Zur Förderung der klinischen Forschung ist ab dem Jahr 2008 ein Spezialprogramm vorgesehen. Mit der Bildung einer Swiss Trial Organisation soll auch die patientenorientierte klinische Forschung gestärkt werden. Für mehr kompetitive und grenzüberschreitende Forschung stellte Imboden das Programm SINERGIA vor. Das Programm AMBIZIONE soll erfolgreichen Forschern eine schnelle Eigenständigkeit ermöglichen.

Die Kosten der Innovation

Medizinische Innovation führte gemäss Dr. D. Kosche (Abb. 5) in der Vergangenheit zu einer höheren Lebenserwartung und Lebensqualität. Die Medizin hat sich diagnostisch, therapeutisch und prozessual stark verbessert, entsprechend stiegen aber auch die Kosten an. Wichtige Kostentreiber sind die demographische Entwicklung (Umkehrung der Bevölkerungspyramide), die steigenden Löhne sowie die sinkende Frauenerwerbsquote. Kosche zeigte die teuren Entwicklungskosten eines Medikaments auf, die im Jahre 2003 auf 803 Mio. US$ veranschlagt wurden. Kostentreibend wirken insbesondere die gestiegenen Anforderungen durch die Zulassungsbehörden. Die grösste Kostenzunahme im Schweizer Gesundheitswesen wird allerdings im stationären Bereich der Spitäler verzeichnet. Bei den Medikamenten konnte durch die GenerikaSubstitution eine Kostensenkung erreicht werden. Diese Entwicklung wird anhalten, da in den nächsten Jahren wichtige Medikamente den Patentschutz verlieren werden und der Generika-Preis weiter sinken wird. Ausserdem werden Anfang des Jahres 2008 auf Geheiss des Bundesrats weitere Preisanpassungen im Rahmen der Krankenversicherungsverordnung (KVV) bei Medikamenten der Spezialitätenliste erfolgen.

![Cardiovascmed 11 00102 i005 Cardiovascmed 11 00102 i005]()

Abbildung 5. Dr. Dirk Kosche, CEO Novartis Pharma Schweiz.

Vision für ein Gesundheitszentrum Schweiz

Ständerat C. Brändli (Abb. 6) beleuchtete die Stärken und Schwächen unseres Gesundheitswesens aus politischer Sicht und zeigte konstruktive Ansätze für eine Qualitätsverbesserung und mehr Marktwirtschaft auf. Die Qualitätsdiskussion im Gesundheitswesen ist wichtig, aber letztendlich müssen die Gesundheitsausgaben finanzierbar sein. Ursachen für die Kostenentwicklung sind mehr Leistungserbringer und eine wachsende Ärztedichte. Wohlhabende und gebildete Leute konsumieren mehr Gesundheitsleistungen. Kostentreibend wirken auch der medizinische und technische Fortschritt.

Abbildung 6. Christoffel Brändli, Ständerat SVP.

Brändli identifizierte einige kritische Punkte, die einer Revision bedürfen. Dazu gehören die freie Arzt- und Spitalwahl und die Einführung einer Pflegeversicherung. Er forderte einen Verfassungsartikel für ein freiheitliches Gesundheitswesen mit einer Vertragsfreiheit für die Leistungserbringer und eine Aufhebung des Zulassungsstopps. Das Ziel für ein modernes Gesundheitswesen ist eine bestmögliche Versorgung zu effizienten Preisen. Dazu gehört die Einführung der DRG in den Spitälern als Kontrollinstrument für eine monistische Finanzierung und Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Spitälern. Es sollten Anreize für die Eigenverantwortung der Patienten geschaffen werden. Seine Vision ist ein Gesundheitszentrum Schweiz, das so attraktiv ist, dass sich Patienten aus dem Ausland in Schweizer Spitälern behandeln lassen. Damit würden sich die Auslastung, die Finanzierungsmöglichkeiten einer modernen Infrastruktur sowie die Qualität der medizinischen Behandlung verbessern.

Für mehr Wettbewerb und Transparenz

Als unabhängiger Experte unterzog Dr. H. Locher (Abb. 7) unser Gesundheitssystem einer kritischen Analyse. Seine Charakterisierung unseres Gesundheitswesens als Plan- und Kommandowirtschaft brachte die Zuhörer zum Schmunzeln. Aus seiner Sicht ist der Zulassungsstop eine planerische Fehlleistung und der Kontrahierungszwang ein Kartell. Das Territorialprinzip verhindert den grenzüberschreitenden Patientenverkehr in Nachbarländer mit einer günstigeren Versorgungsstruktur. Wettbewerb und Transparenz im Gesundheitswesen sind in der Schweiz, aber auch im Ausland, noch unterentwickelt. Das Schweizerische Gesundheitswesen besitzt ein liberales Grundmuster, aber die planwirtschaftlichen Elemente überwiegen. Leistungsund Qualitätstransparenz sind unzureichend. Eine Bewertung der Spitäler sollte über die Qualität der Behandlung und die Erfolgsquote von Operationen informieren. Dem Beispiel Deutschlands folgend soll die im Aufbau befindliche Webseite des Referenten (

www.qualitaetsbericht.ch) über die Spitalstrukturen in der Schweiz informieren.

![Cardiovascmed 11 00102 i007 Cardiovascmed 11 00102 i007]()

Abbildung 7. Dr. Heinz Locher.

Abbildung 8. Prof. Heini Murer, Prorektor Forschung, Universität Zürich.

Breakout Sessionen

Medizinische Ausbildung, Kosten des medizinischen Fortschritts sowie Ethik und Rationierung waren die Themen der drei BreakoutSessionen.

Prof. H. Murer (Abb. 8) stellte ein ehrgeiziges Szenario einer exzellenten Universität mit einer Extradimension an Qualität für die medizinische Lehre und Forschung zur Diskussion. Für eine akademische Ausbildung in der Medizin braucht es Vorbilder über die gesamte Ausbildungsperiode, vom ersten Studiensemester bis zur Facharztausbildung. Intensiv wurde über die Definition der universitären Medizin debattiert.

Muss der medizinische Fortschritt teuer sein? Das war die provokative Frage einer Breakout-Session mit einem Einführungsreferat von M. Ott. Dabei wurde auf die hohe Anspruchshaltung der Patienten verwiesen, die aufgrund ihrer einbezahlten Prämien auch die medizinisch beste und teuerste Leistung erwarten. Es muss zwischen wahren Innovationen, die Einsparungspotential bieten, und Scheininnovationen, die meist nur kostentreibend wirken, unterschieden werden. Neben Produkteinnovationen ist den Prozessinnovationen in den Spitälern mehr Beachtung zu schenken.

Abbildung 9. Publikum am CARTA 07.

Zum Thema Ethik und drohende Rationierung führte Prof. U. M. Lütolf fünf Thesen ein und stellte folgende Punkte zur Diskussion: Kann das Rationale in der Medizin gestärkt und für Patient und Politik fassbar gemacht werden? Können Anreize innerhalb der Medizin für den Verzicht auf teure Grenznutzenangebote gefunden werden? Der Rapporteur der Gruppe, Dr. H. H. Brunner legte dar, dass der Rationierungsbegriff im Gesundheitswesen nicht richtig eingesetzt werde, da kein Angebotsmangel bestehe. Er regte an, den Rationierungsbegriff nur im Sozialversicherungsbereich zu verwenden und wies darauf hin, dass die Patienten grundsätzlich bereit seien, für eine Mehrleistung zu bezahlen. Der ethische Ansatz zur Diskussion über die Rationierung gestaltet sich als sehr schwierig, da die ethischen Prinzipien stark divergieren und keine einheitliche Definition möglich ist. Die Rationierung im Gesundheitswesen geschieht eher implizit als explizit.

Mit psychologischen Betrachtungen über den Wertewandel, den Sinn des Lebens und die ärztliche Einwirkung auf den Patienten wurde mit dem Referat von H.-R. Metzger ein fruchtbarer Nachmittag der Reflexion abgeschlossen (Abb. 9).

Die Referenten/Referentinnen und Moderatoren der CARTA 07

- –

Christoffel Brändli, Ständerat SVP, Landquart

- –

Dr. med. Hans Heinrich Brunner, Leitender Arzt, Notfallzentrum, Inselspital Bern

- –

Prof. Dr. Michele Genoni, Klinikdirektor, Herz- und Gefässchirurgie, Universitätsspital Zürich

- –

Dr. Peter Hasler, Präsdient des Spitalrats,

- –

Universitätsspital Zürich

- –

Prof. Dr. Otto M. Hess, Chefarzt, Kardiologie,

- –

Inselspital Bern

- –

Prof. Dr. Dieter Imboden, Institut für Biogeochemie und Schadstoffdynamik, ETH Zürich

- –

Dr. Dirk Kosche, CEO Novartis Pharma Schweiz AG, Bern

- –

Dr. Heinz Locher, Management- & Consulting Services, Bern

- –

Prof. Dr. Thomas F. Lüscher, Klinikdirektor,

- –

Kardiologie, Universitätsspital Zürich

- –

Prof. Dr. Urs M. Lütolf, Ärztlicher Direktor,

- –

Universitätsspital Zürich

- –

Hans-Rudolf Metzger, Dipl. Psychologe HAP,

- –

Rüschlikon

- –

Prof. Dr. Heini Murer, Prorektor Forschung,

- –

Universität Zürich

- –

Markus Ott, Head Therapy Advancement,

- –

Abbott Vascular AG, Baar

- –

Dr. Kathy Riklin, Nationalrätin CVP, Zürich

- –

Hans-Peter Schefer, Senior Manager Public Policy, Boston Scientific AG, Solothurn

- –

Prof. Dr. Thomas Szucs, Institut für Sozialund Präventivmedizin, Universität Zürich

- –

Prof. Dr. Francis Waldvogel, emer. Präsident ETH Rat, Genf

Der «Cardiovascular Roundtable» (CARTA) wird von der Stiftung für Herz- und Kreislaufforschung, der Klinik für Kardiologie, Universitätsspital Zürich und CardioVasc Suisse, Bern, organisiert.